中国—东盟自贸区运行绩效及持续发展路径

2015-12-25张晓钦

张晓钦

中国—东盟自由贸易区(简称“自贸区”)建设对中国与东盟各国加强经济联系和政治互信发挥了巨大作用,但双方开放合作中也存在着一些亟待解决的问题。当前,我国正努力构建全方位对外开放新格局,中国与东盟双方正共同打造自贸区升级版,携手建设更为紧密的命运共同体,这为自贸区建设提供了难得的历史机遇,也提出了更高的要求。

一、自贸区运行绩效

20世纪90年代以来,中国—东盟关系持续改善,双方各领域务实合作不断深化。自贸区的建设,促进了我国和东盟各国经济联系不断加深,中国—东盟利益共同体和命运共同体逐步形成。

(一)经贸合作。自20世纪90年代初至今,中国—东盟贸易往来呈现明显的阶段性特征,即2001年以前的相对平缓增长和2002年以后的明显加速增长。期间,虽然1998年亚洲金融危机和2008年全球金融危机都导致双边贸易出现负增长,但经过短暂的波动以后又恢复了增长势头。

自2003年“早期收获计划”实施以来,中国—东盟双边贸易额大幅增长,双方互为重要贸易伙伴。双边贸易额由2003年的782.55亿美元增长到2014年的4803.94亿美元,年均增长17.94%,高于同期中国对外贸易增速2.06个百分点。①《2014年中国统计年鉴》,中国统计出版社,2014年,第238~240页。特别是2010年自贸区正式建成后,短短三年时间中国—东盟贸易额就从2009年的2130.1亿美元增长到2013年的4436亿美元,双边贸易额在三年时间中实现了翻一番的成果。②中国—东盟商务理事会主编:“2014年中国—东盟自由贸易区第四季度报告”,2015年1月,第28页。按照增速计算,2015年中国与东盟双边贸易额5000亿美元的目标有望实现,自贸区建设对双边贸易的促进作用显著。2009年以来,中国一直是东盟最大的贸易伙伴,也是东盟10国中6个国家(柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、新加坡和越南)的最大贸易伙伴。

中国—东盟服务贸易的开放对双边旅游等服务贸易领域产生巨大促进作用。中国与东盟互为主要旅游客源地,东盟各国均已成为中国公民出国旅游目的地,泰国、马来西亚、新加坡、越南等国跻身中国公民出境旅游目的地前十位,马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡等国也一直在中国入境旅游客源国前十五位之列。

东盟国家(特别是新加坡)是中国吸引外资的重要来源地,也是我国企业“走出去”的首选地。到2012年底,东盟对华投资存量达到771亿美元,中国对东盟投资存量达到356.7亿美元,与2002年相比分别增长1.56倍和40.96倍。中国已经成为东盟第四大外资来源地,东盟是中国第三大外资来源地,双方相互投资占各自对外投资总量的比重均显著提高。2002~2012年,对东盟投资存量占中国对外投资存量总额的比重从2.34%上升到7.02%。据统计,到2013年底,中国在东盟直接投资企业达到2700余家,雇用当地员工数量约15.97万人。①商务部、国家统计局、国家外汇管理局:“2013年度中国对外直接投资统计公报”,中国统计出版社,2014年,第28~30页。

进入新世纪以来,中国—东盟金融合作发展态势良好,为深化双边经济联系提供了有力支撑。菲律宾、马来西亚等东盟国家央行和货币当局已经将人民币列为官方储备货币,人民币跨境结算已经扩展至所有东盟国家。

(二)合作载体和平台建设。2004年,首届中国—东盟博览会在南宁成功举办,并永久落户南宁,迄今已成功举办十一届。博览会为各国商品、投资项目、工程承包、园区、科技合作、旅游展示提供了重要舞台,为各领域合作创造了巨大商机。中国—东盟商务与投资峰会、中国—东盟自由贸易区论坛等重要合作平台为加强各国经贸联系、推动硬件基础设施和体制机制互联互通提供了契机。

在国家统筹指导下,我国一些企业在东盟国家承建或参与建设了一些经贸合作区。这些经贸合作区通常具备较为完善的基础设施、较为完整的产业链,对当地经济有较强的辐射带动能力。境外经贸合作区作为我国企业集体走出去对东道国经济社会发展产生显著影响的合作载体,对深化产业合作和价值链合作发挥了重要作用。2007年以来,广西与越南部分省份签署了地方政府间合作框架协议或备忘录,规划建设东兴—芒街、凭祥—同登跨境经济合作区。同一时期,云南也在推动设立河口—老街、瑞丽—木姐、磨憨—磨丁跨境经济合作区。类似的跨境经济合作区也在我国新疆、内蒙古、辽宁等省区实践探索。此外,中新苏州工业园区、中新天津生态城是中国与新加坡两国政府间合作园区,广东规划建设了中新广州知识城。中新南京生态科技岛、中新广西产业园区正加快推进。目前,中国与新加坡两国政府正在我国西部地区选址合作以现代服务业为主的第三个产业园区。中国—马来西亚钦州产业园区和马来西亚—中国关丹产业园区是中马两国政府共同合作的重大项目,开创了“两国双园”互动开发建设的新型合作模式。“两国双园”模式是国际经贸合作模式的创新,中马两国以园区为载体,密切产业与科技合作,实现互利共赢。

(三)合作机制建设与人文交流。在《中国与东盟全面经济合作框架协议》、《中国与东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》、《中国与东盟争端解决机制协议》、《中国—东盟自由贸易区服务贸易协议》、《中国—东盟自由贸易区投资协议》等协议框架下,形成了一套比较完整的对话合作机制,既包括领导人会议机制、11个部长级会议机制、5个工作层对话合作机制,也包括外交、经济等十几个部长级会议或论坛;还形成了中国—东盟互联互通合作委员会、中国—东盟联合合作委员会等机制,以及一批半官方和民间的合作机构。

通过部长级会议、各种论坛等形式,我国与东盟国家开展了多渠道、多层次的文化交流。在机制渠道方面,中国—东盟文化交流的机制建设日臻完善。2006年起,双方先后举办了9届“中国—东盟文化产业论坛”,相继签署了《南宁宣言》、《中国—东盟文化合作谅解备忘录》、《中国—东盟文化产业互动计划》、《东亚图书馆南宁倡议》等一系列推动文化交流的重要文件。2014年是中国—东盟文化交流年,双方合作举办了100多项增进了解和友好的活动。在文化研究领域,中国高校目前开设的语言类专业已经涵盖了所有东盟国家的主要语言,一批东盟研究中心或者东盟国家的国别研究中心先后成立,中国的孔子学院与孔子学堂也陆续落户东南亚大多数国家。在教育交流方面,2010年“中国—东盟教育交流周”期间,中国领导人提出了“双十万计划”,即到2020年中国—东盟双边接纳的对方留学生都达到10万人。到2012年,中国赴东盟的各类留学人员已经突破了10万人,东盟各国来华留学人数也超过了6万人。

总体而言,中国—东盟自贸区建成五年来,在各领域都取得了一定的成果。正如中国新任驻东盟大使徐步所言,“今年(2015年)是中国和东盟建立战略伙伴关系12周年。12年来,中国与东盟友好合作持续稳定发展,双方关系正站在新的历史起点上,已经步入交流更广、内涵更深、合作更紧的崭新阶段”;“中国愿提高中国—东盟自由贸易区水平,加快推进中国—东盟自贸区升级版谈判,与‘区域全面经济伙伴关系’等区域自贸安排谈判协调推进,争取使2020年双方贸易额达到1万亿美元。中国致力于加强同东盟国家的互联互通建设……中国愿同东盟国家一道推动澜沧江—湄公河对话合作……中国愿同东盟国家推进商签‘中国—东盟国家睦邻友好合作条约’,不断巩固政治和战略互信,确保双方关系长期稳定发展”。①“中国新任驻东盟大使徐步谈中国—东盟经贸合作”,中国经济网,http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201506/08/t20150608_5579068.shtml.(上网时间:2015年6月3日)中国—东盟自贸区的运行总体顺畅且成果丰硕。

二、中国—东盟经济合作存在的主要问题

近年来,中国—东盟经济联系日益紧密,成就显著,但仍存在一些有待进一步改善的方面,自贸区建设仍需不断升级。

(一)贸易问题。第一,中国对东盟总体贸易顺差,特别是对越南、缅甸、柬埔寨等国顺差较大,这对东盟部分国家的合作意愿会产生不利影响。2012年以来,中国对东盟贸易实现顺差,特别是对越南、缅甸、柬埔寨、老挝等欠发达国家顺差较大。这虽然与相关国家出口到我国产品主要以矿产资源、农产品等附加值较低产品为主有关,但相关国家可能会产生在与我国贸易中“吃亏”的感觉,对其他领域合作产生负面影响。

表1 2014年1~11月中国—东盟国别贸易简况

第二,部分东盟国家因本国产业结构等原因,对我国市场依赖程度不高,由此对双方其他领域合作可能会产生消极影响。到2013年,中国已经是全球120余个国家和地区的最大贸易伙伴,也是东盟多个国家最大贸易伙伴,但文莱、泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家对我国贸易依存度相对较低,越南、菲律宾的主要出口市场在美欧日。

东盟国家大多实施出口导向型发展战略,对主要出口市场较为重视。越南、菲律宾等国的主要出口市场是欧美日,对我国依赖程度相对较低。对于越南等东盟欠发达国家,我国一方面长期保持贸易顺差,导致相关国家存在不满情绪;另一方面,我国出口的产品主要是制成品,进口的主要为初级产品和零部件半成品,其中的零部件半成品主要是欧美日等国的跨国公司通过公司内供应,运往我国组装以后再出口,多数东盟中小企业难以分享中国经济快速发展的红利。同时,物美价廉的中国产品对当地企业造成竞争压力,对双方合作不可避免地会产生一定负面影响。②张蕴岭:“把握周边环境新变化的大局”,《国际经济评论》,2012年,第1期,第9~17页。

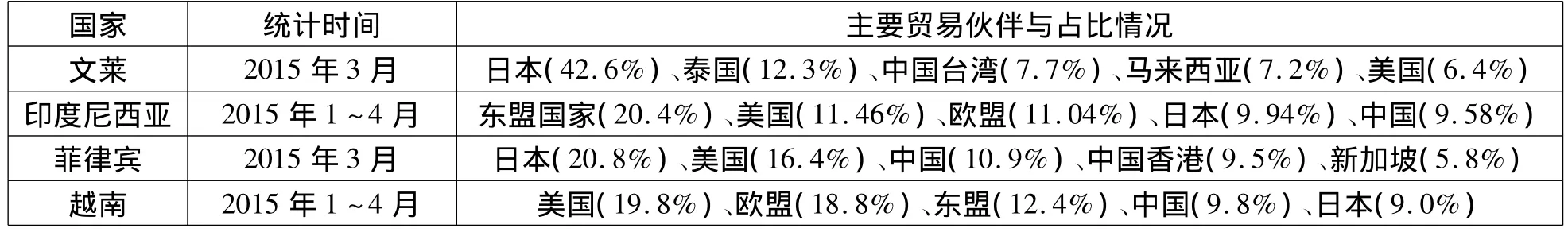

表2 东盟部分国家对主要贸易伙伴出口情况

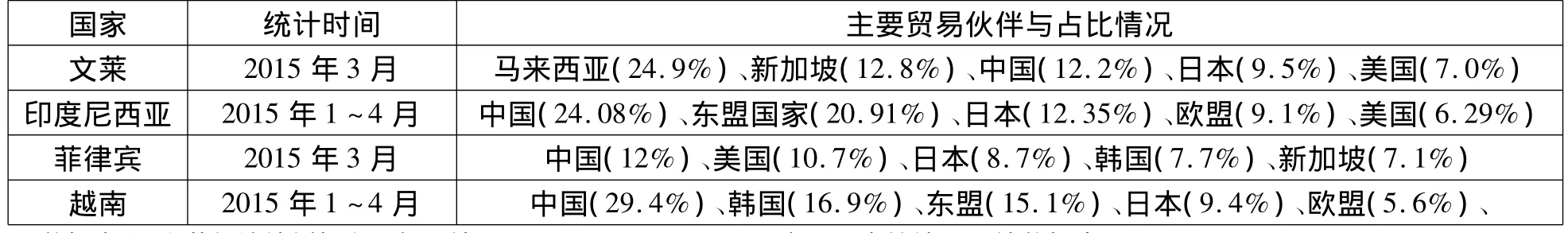

表3 东盟部分国家对主要贸易伙伴进口情况

第三,我国和东盟国家主要的最终产品市场都是美国和欧盟,由此导致贸易对强化双方经济联系的作用有限。中国虽然已经是全球第二大经济体,但和东盟一样,最终产品市场都主要在美欧。东亚的贸易目前为“新三角贸易”模式,即中国从东亚其他经济体进口零部件、中间产品及部分原材料,加工组装以后将最终制成品出口到美欧等发达经济体,成为东亚的区域出口平台。这一贸易模式使得东盟和我国在经济上仍然都高度依赖美欧等发达经济体。金融危机以后,随着欧美制造业回归和“跨太平洋贸易伙伴关系协定”(TPP)、“跨大西洋贸易投资伙伴关系协定”(TTIP)等谈判的启动,中国与东盟双边贸易势必受到影响。

此外,中国与东盟的货物贸易中敏感产品短期内开放难度较大,服务贸易规模有限。我国与东盟6个老成员之间超过90%的商品自2010年1月1日起进入了零关税贸易阶段,与4个新成员90%的商品也于2015年1月1日起实现零关税。但是,双方仍存在大量的二轨产品①二轨产品的降税模式与一般产品完全相同,区别仅在于二轨产品的关税在按降税模式降到5%以下时,可保持不超过5%的关税,在比一轨正常产品更晚的时间降为零。对中国和东盟老成员,应在2012年1月1日取消二轨产品的关税,对东盟新成员,应在2018年1月1日取消二轨产品的关税。二轨产品的名录详见:http://service.aseanchinacenter.org/zhuanti/709.html.(上网时间:2015年6月2日)和敏感产品,短期内对这些产品仍将实施非零关税。自2007年1月中国与东盟签署《中国—东盟自由贸易区服务贸易协定》和2011年签署《补充协定》以来,双方服务贸易取得显著发展,但总体来看开放程度不高,贸易规模有限。即便是与韩国—东盟、澳新—东盟服务贸易自由化协定相比,中国与东盟服务贸易自由化程度也处于较低水平。②邹春萌、林珊:“中国—东盟服务贸易自由化程度的评估与分析”,《亚太经济》,2012年,第4期,第60~65页。中国与东盟服务贸易优惠待遇并非建立在最惠国待遇的基础上,相关国家要获得最惠国待遇仍需进一步谈判,这就增加了区域服务贸易自由化的难度。

(二)投资和产业合作问题。2013年东盟以外国家对东盟的直接投资(FDI)达到1006.28亿美元,其中中国为86.44亿美元,在欧盟和日本之后位居第三;2011~2013年东盟以外国家对东盟的FDI达到2769.91亿美元,其中中国为218.78亿美元,排在欧盟、日本和美国之后位居第四。③ASEAN Secretariat,ASEAN Statistical Yearbook 2013,Jakarta,2014,http://www.asean.org/resources/category/statistical-publications.(上网时间:2015年6月2日)我国对外直接投资起步较晚,存量仅排在全球第七位,对东盟直接投资存量也比较小。另外,从我国目前对东盟直接投资的行业分布看,对电力和矿产资源开发投资占总投资的31.7%,而制造业投资仅占13.4%,这种投资格局和产业合作方式对于跨境产业链的形成贡献较小。

造成这一现状的根本原因是中国与东盟国家之间尚未构建起完善的区域产业价值链。中国和东盟国家的产业结构具有相似性和竞争性,同时具备一定的梯度差异性。总体来看,双方产业内贸易和产业分工已经形成一定规模,但均处于由美国、欧洲、日本等发达经济体主导的垂直型分工之下,区域内跨国公司实力较弱。我国和东盟之间并未形成较为密切的产业分工模式,双方仅能从贸易和分工中获取较小的收益,这不利于自贸区健康发展。

区域经济合作的关键是产业合作,以产业合作带动相互投资,形成垂直分工体系,这是形成经济相互依赖的重点。到目前为止,我国在东盟投资较少,本土跨国公司实力较弱,尚无法形成跨境产业链,对价值链的整合能力和主导能力还比较低。反观欧盟、日本与美国,由于与东盟存在着明显的互补性,在全球价值链中处于上游地位,很容易就能够实现贸易与产业分工的互补性对接,直接提升对东盟投资和产业合作的发展前景。

(三)自贸区利用问题。企业是市场的主体,中国—东盟自贸区谈判和建立的目的是为企业创造良好的贸易和投资环境,自贸区建设的收益要通过企业来实现。企业对自贸协定的利用率越高,成员国获益就越大。中国—东盟自贸区从提议建设、实施“早期收获计划”至今已十余年,相关调查表明,我国企业对中国—东盟自贸区的利用在我国已经签署的自贸区中相对较高,但远低于北美自由贸易区80%左右的特惠利用率和欧盟50%左右的特惠利用率①张蕴岭、沈铭辉、刘德伟:“FTA对商业活动的影响:基于对中国企业的问卷调查”,《当代亚太》,2010年,第1期,第6~27页;沈铭辉、王玉主:“企业利用FTA的影响因素研究”,《国际商务——对外经济贸易大学学报》,2011年,第1期,第102~118页。。而与我国现阶段对于中国—东盟自贸区利用率偏低形成鲜明对比的是,2012年菲律宾对中国—东盟自贸区的利用率就已经达到了41.15%,而同期中国的利用率水平仅在20%左右徘徊。②“提高对自贸区的利用率”,中国日报网站,http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2012-03-14/content_5410719.html。(上网时间:2014年8月22日)

我国企业对中国—东盟自贸区自贸协定利用偏低的主要原因是缺乏相关信息、取得原产地证书困难。原产地证书相当于进出口行业中的“经济护照”。根据中国—东盟自贸区原产地规则,中国出口至东盟的产品可以凭检验检疫机构签发的中国—东盟自贸区原产地证书,享受减免关税的最大优惠待遇。在我国办理原产地证书的流程并不复杂,按照现有流程一个工作日即可办好,费用也仅需40元。③“提高自贸区政策利用率”,中国—东盟传媒网,http://www.china-asean-media.com/_d276687131.htm.(上网时间:2015年6月2日)但目前原产地证书的申办情况并不乐观。这说明,政府部门和商会等组织还应进一步加强对自贸协定的宣传,开展针对性培训,并支持为企业提供利用自贸协定相关服务的专业机构的发展。我国企业在利用自贸协定的过程中有困难时主要是向商务部等政府部门或商会等非政府机构寻求帮助,所以政府部门与商会等机构之间建立良好的信息交换与共享机制非常重要。

三、自贸区持续发展路径

中国—东盟自贸区的持续发展需要中国—东盟不断增强相互经济联系。中共“十八大”提出要加快实施自贸区战略,十八届三中全会进一步明确要以周边为基础加快实施自贸区战略,形成着眼于全球的高标准自贸区网络。“一带一路”这一新时期开放合作大战略为自贸区建设和深化中国—东盟经济合作带来重大机遇。当前和今后一段时期,在全球经济复苏进程艰难曲折的背景下,我国经济虽面临下行压力但仍将保持中高速增长,随着我国经济发展转型升级的不断加快,深化我国与东盟经济合作的空间将更趋广阔。对于自贸区未来持续发展路径,主要有以下思考。

(一)基本思路。经济相互依赖关系要由国际贸易、国际货币体系、资本的跨国流动、跨国公司、技术与信息的国际转移,以及国际组织等要素或机制构成。④张蕴岭:《世界经济中的相互依赖关系》,中国社会科学出版社,2012年,第4~7页。在实践中,国际贸易往往是维持各国经济联系的基本途径,但国际贸易(特别是产业间贸易)存在较大的不稳定性。这种不稳定性是由于贸易对象的转换相对较为容易而造成的。而产业合作有着消除贸易不稳定性的天然作用。这是因为,产业合作及其所带来的相互投资使各国之间难以割舍,利益和命运更紧密地联系在一起。具体到中国—东盟自贸区的发展与治理上看,现阶段,我国有能力逐步成为东盟重要的最终产品市场。从自贸区演进的一般规律来看,随着我国企业技术创新能力的提高,可以与东盟形成垂直分工产业体系,通过垂直分工发展与之相伴的产业内贸易,加强中国—东盟经济关系的相互依赖。以产业合作为基础,能够有效促进贸易、特别是产业内贸易规模的扩张,并逐步发挥对跨境产业链的引导,促进自身在产业链中的地位,提升自身作为大国提供市场的能力,最终实现自贸区的良性持续发展。

(二)垂直分工与产业内贸易。第二次世界大战结束以来,世界经济中一个最重要的发展态势就是贸易占总产出的份额迅速上升,①Kei-Mu Yi,“Can Vertical Specialization Explain The Growth of World Trade?”Journal of Political Economics,Vol.111,No.1,2003,pp.52-102.这主要来源于垂直分工和与之相伴的产业内贸易(intra-industry trade)。②Benjamin Bridgman,“The Rise of Vertical Specialization Trade”,Journal of International Economics,Vol.86,No.1,2012,pp.133-140.相关分析表明,因垂直分工带来的出口增长占全球贸易增量的40%以上。③Hummels,David,Jun Ishii,Kei-Mu Yi,“The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade”,Journal of International Economics,Vol.54,No.1,2001,pp.75-96.当代经济全球化的典型特征就是垂直专业化体系的形成和国际贸易相对于GDP的更快增长,日益细分的垂直专业化体系极大地拓展了国际分工的广度和深度,更大程度地激发出分工的潜力,显著促进了生产率提升和经济发展。

1978~2014年,我国货物进出口总额从206亿美元增长到43032亿美元,增长了208倍,年均增长16%。参与国际分工、对外贸易的快速增长是我国改革开放以来经济社会快速发展的重要原因之一。我国曾经主要是通过旧的东亚“三角贸易”,和东盟国家一道从日本和新兴经济体(NIEs)进口中间品,加工完成以后再向美国和欧盟出口最终品。1990年代中期以来我国参与的是东亚“新三角贸易”模式,成为东亚的区域出口平台。④李晓、丁一兵、秦婷婷:“中国在东亚经济中地位的提升:基于贸易动向的考察”,《世界经济与政治论坛》,2005年,第5期,第1~7页。加工贸易实际上就是产业内贸易的一种典型形态,所以可以通过考察我国的加工贸易来分析我国参与垂直分工和产品内贸易的基本情况。

自1980年代以来,我国加工贸易占外贸进出口总额的比重迅速上升,1993~2008年间超过50%。⑤顾国达、郭爱美:“我国产品内贸易的发展现状及对策分析”,《国际商务——对外经济贸易大学学报》,2013年,第4期,第51~57页。这种外向型经济发展战略对我国改革开放事业和经济社会发展产生了巨大影响。但是,就我国目前所处的发展阶段来看,这种以低成本劳动为比较优势、主要参与全球价值链低端、以出口为导向的经济全球化参与模式已经出现诸多问题,我国的全球化战略和区域经济一体化战略也需要根据形势的发展转型升级。⑥刘志彪:“基于内需的经济全球化:中国分享第二波全球化红利的战略选择”,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》,2012年,第2期,第51~59页。

1960年代以来,对外贸易成为东亚经济增长的引擎。东亚国家贸易快速增长的主要原因是国际化生产网络(垂直分工体系)的形成,而这种以低端切入、出口导向、严重依赖外部最终产品市场(欧美)为特征的东亚经济发展模式已经暴露出其严重的缺陷。⑦Mona Haddad,“Trade Integration in East Asia:The Role of China and Production Networks”,World Bank Policy Research Working Paper,No.4160,March 2007.

我国经过改革开放以来三十多年的快速发展,经济实力和科技实力已经达到了较高水平。如果一些企业首先专注于本土市场的开拓和经营,在国内获得某个行业或产品价值链高端环节的竞争优势后,可以建立起自主掌握的设计、品牌和营销渠道,吸引全球高级生产要素为我所用;在此基础上逐步进入周边国家和其他具有相似需求特征的发展中国家市场,逐步建立起由自己主导的区域价值链分工体系;最后再打入发达国家市场,与国际大购买商或跨国公司以均衡型网络关系(而非俘获型关系)对接,甚至建立起由自己主导的全球价值链分工体系,就能够摆脱被发达国家跨国公司“俘获”和“锁定”在全球价值链低端环节的结局。

按汇率计算,东盟10国人均GDP水平相当于我国的60%;除新加坡、文莱和马来西亚外,东盟其他国家人均GDP均低于我国;按照东盟2010年以来的平均增速(约6%)计算,东盟总体大约落后于我国8年左右,印度尼西亚、菲律宾和柬埔寨、老挝、缅甸、越南与我国的差距更大。结合我国发展需要,东盟国家拥有丰富的能源和矿产资源,农业生产条件较好,劳动力成本更低,而且总体与我国存在显著的发展差距。进一步扩大东盟能矿产品、农产品进口符合双方利益。同时,通过国内产业转型升级,在构建国内产业链的基础上,鼓励企业到东盟投资办厂,在产业链高端环节有所作为,将劳动密集型加工制造环节逐步向东盟发展中国家转移,最终产品再销回国内,能够实现资源在更大范围的优化配置,也能够实现我国与东盟国家的互利共赢。通过与东盟的深度垂直分工,以产业分工为基础,双方的经济合作将更趋稳定。

(三)大国市场提供。世界各国的发展历程表明,大国地位的和平获取和长期维持必须通过以内需为主的发展之路。①李克强:“认真学习深刻领会全面贯彻党的十八大精神促进经济持续健康发展和社会全面进步”,《十八大报告辅导读本》,人民出版社,2012,第19页;黄琪轩:“大国经济成长模式及其国际政治后果:海外贸易、国内市场与权力转移”,《世界经济与政治》,2012年,第9期,第107~130页。新兴大国的经济发展往往伴随着产业升级,这一过程如果过分依赖拓展海外市场就会对在位大国的经济利益构成直接和明显的冲击,这将不可避免地遭遇激烈的竞争和对抗。新兴大国的经济发展如果过于依赖国际市场,则其跨国资源配置、与国外密切的经济联系和往来必然引起其他大国警觉。所以,大国的和平发展需要以国内市场的拓展为重要基础。

我国作为和平发展的大国,有必要在区域合作中掌握更多的主导权,但主导权不是自封的,而是在区域合作过程中逐步被各国推举和接受的,主导权获得者不仅要主动推动本区域各国间的合作,而且还要能够为地区内各国做出贡献。简单地说,就是要能够提供区域公共产品,而最终产品市场是东盟国家迫切需要的区域公共产品。

2001年我国加入世界贸易组织(WTO),曾经使东盟国家一度产生压力,担心海外市场将被中国占领。相关研究表明,中国近年来在国际市场的挤出效应(crowding-out effect)主要体现在消费品市场,这一作用主要影响到亚洲欠发达国家;对于资本品市场并没有明显影响,所以对亚洲发达国家并无挤出效应。同时,中国也从亚洲发达国家进口了大量的资本品(主要是零部件和先进设备)②Barry Eichengreen,Yeongseop Rhee and Hui Tong,“China and the Exports of Other Asian Countries”,Review of World Economics,2007,Vol.143,No.2,pp.201-226.。随着本地生产能力的不断扩大,外部市场的约束日益明显。如何从单纯依赖欧美发达国家最终产品市场转向更广阔、多元的市场,成为东亚各国出口面临的迫切问题。中国作为全球经济大国,在未来较长时期内仍将快速发展,国内市场潜力巨大,已经初步具备了成为包括东盟在内的东亚经济最终产品市场提供者的条件。中国成为东亚重要的最终产品市场提供者,不仅能解决国内部分生产要素稀缺问题、增强企业创新能力,而且可以帮助东亚各经济体解决对欧美国家市场的过度依赖,稳定东亚区域经济。长远来看,这也有利于增进国民福利,减轻人民币升值压力、减少外汇储备过多带来的一些风险。

总的来看,构建由区域内国家主导的中国—东盟新型垂直分工体系是我国提供最终产品市场的前提,最终产品市场提供是构建中国—东盟新型垂直分工体系的强大推动力。东盟各国普遍实施出口导向发展战略,我国为东盟国家提供最终产品市场有利于东盟的持续发展;但只有在构建起能够发挥我国主导权的垂直分工体系的基础上,开放国内最终产品市场才于我有利。我国与东盟已经具有垂直分工体系的基础,但目前的分工体系两端在欧美、价值链高端环节也在欧美,这一分工体系使我国和东盟国家的收益比较有限。如果通过推动我国产业加快转型升级,在构建国内产业链的基础上,鼓励企业到东盟投资办厂,在产业链高端环节有所作为,将劳动密集型加工制造环节逐步向东盟发展中国家转移,最终产品再销回国内,能够实现资源在更大范围的优化配置,也能够实现我国与东盟国家的互利共赢。如果我国能够为东盟国家提供重要的最终产品市场,拓展其最终产品出口渠道,相关国家就能够主动纳入区域内垂直分工体系,而这也是打造中国—东盟自贸区升级版,实现自贸区未来持续发展的根本路径。