河南省辖淮河流域2009~2013年间COD和氨氮变化分析

2015-12-24吴泽鑫

吴泽鑫

水文水资源

河南省辖淮河流域2009~2013年间COD和氨氮变化分析

吴泽鑫

20世纪80年代以来,我国政府高度重视淮河流域水质治理问题,“九五”期间列为重点治理的“三河三湖”之首,掀起治淮的高潮。近些年淮河流域排污总量得到很大削减,根据环境保护部《2013年中国环境状况公报》数据显示,淮河流域总体为轻度污染,86个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类水质断面分别占59.6%、28.7%,其中主要的污染指标为化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)以及高锰酸盐指数,与往年相比,水质有所好转。本文根据河南省境内淮河水系布设的省控断面监测数据,选择总量控制因子COD和氨氮两个指标,分析了二者在2009~2013年间的变化,并采用单因子指数进行了水质评价,为该流域水污染防治提供基础研究。

一、数据来源与方法

依据《河南省地表水环境质量报告》(河南省环境保护厅),2009年、2010年省控断面布设35个,2011~2013年增加至46个,主要分布于淮河干流、颍河、双洎河、惠济河、小蒋河、铁底河、小温河、沙河、贾鲁河等25条干支流。水质评价采用单因子指数法,是一种操作简便、评价结果偏于安全而被广泛采用的评价方法,是将各指标实测浓度值与评价标准逐项对比,选取水质最差的类别即为评价结果,因此该法又称“一票否决法”。

二、水质评价

基于单因子污染指数法,根据《河南省地表水责任目标断面水质周报》数据,依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),评价各个监测断面水质是否达到地表水环境质量标准。限于篇幅,本文仅选择河南省辖淮河流域15个监测断面,分析了近5年各个断面水质达标情况(见表1)。

从表中可看到,大部分监测断面水质符合地表水环境质量标准要求,淮河干流近5年水质监测数据显示全部达标,符合Ⅲ类水质标准,说明水污染治理工作取得较大进展;洪河支流新蔡班台、涡河支流通许邸阁监测断面水质达标率均较高,说明区域地表水环境质量较好;睢县板桥、太康轩庄桥、临颍高村桥等监测断面水质达标率较低,说明这几个区域水体污染问题仍比较突出;新郑黄莆寨、舞阳马湾、舞钢石庄桥、西华大王庄等监测断面的水质达标率近几年呈现比较明显的提高,说明双洎河、八里河、贾鲁河等河流的水质有所改善。

三、水质变化分析

1.COD变化分析

(1)年际变化

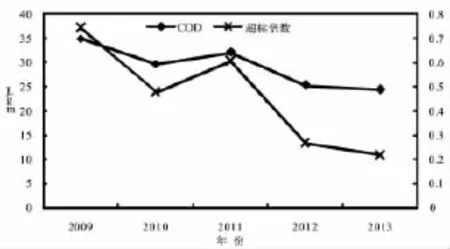

近5年COD平均浓度总体上表现为下降趋势,各年的超标倍数也呈现减少状态。根据《河南省环境状况公报》,2009年淮河流域河南段Ⅰ~Ⅲ类水质河段长2185.0km,占监控河段长度的48.4%,Ⅳ类水质河段长809.8km,占17.9%,Ⅴ类水质河段长299.9km,占6.7%;2010年Ⅰ~Ⅲ类水质河段占监控河段长度的57.7%,比上年增加420.8km,Ⅴ类水质河段占5.0%,比上年减少73.0km。但是2011年劣Ⅴ类的监测断面有所增加,占省控断面30.4%,2012年、2013年水质符合Ⅰ~Ⅲ类标准的断面占42%左右,COD略有下降,见图1。

表1 井田地表塌陷深度影响面积统计表

(2)年内变化

COD在各年内总体变化趋势比较一致(见图2),即每年的1~4月份、11月份和12月份COD含量明显较高,而6~9月份含量较低,这与水文现象的循环变化有关,在冬春季节枯水期河川流量较小而造成各类污染物浓度偏高,5~10月份的汛期雨水丰富,河水流量激增,水体自净能力增加,对污染物的稀释、沉淀及迁移作用较大。值得注意的是,2011年7月份整个河段的COD含量偏高,经分析由于太康轩庄桥监测断面出现断流,上游无清洁水源补给进行稀释,且监测断面附近有高COD污水注入,导致铁底河支流上出现峰值。

2.氨氮指数变化分析

(1)年际变化

水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物、焦化合成氨等工业废水以及农田排水等,是水体中的营养素。近5年淮河流域河南段的氨氮指数呈现出明显的下降趋势(见图3),以2009年为基准,2010~2013年氨氮下降幅度分别为19.9%、35.7%、50.9%和60.1%,说明该区域水污染防治工作取得一定成效。但是作为淮河流域主要的污染物因子之一,氨氮含量仍偏高,需进一步加强排放源的控制与治理。

(2)年内变化

与COD的变化类似,氨氮在每年冬春季节含量明显较高,而夏秋季节里含量较低,与时间呈现浅“U”形关系(图4)。具体而言,1~4月份、11月份和12月份含量高,而6月份~10月份含量较低,尤其6、7、8这三个月份的含量最低,原因与上述COD是一致的。此外,从图中可见2009年2月份和3月份含量偏高,经分析由于中牟陈桥、睢县板桥、太康轩庄桥监测断面出现峰值,意味着生活和工业废水排放较多;2010年氨氮含量略有下降,8~10月份符合Ⅴ类水质标准,1月份含量5.31mg/L,超标最严重;2011年比上年有所好转,有6个月份的氨氮达到Ⅴ类水质,最高值仍出现在1月份为3.52 mg/L;2012年和2013年发生很明显的变化,氨氮含量下降显著,2013年4~11月份均符合Ⅳ类水质要求(≤1.5mg/L),其中6~10月份达到Ⅲ类标准(≤1.0mg/L)。

四、结论

经分析,得出主要结论如下:(1)COD和氨氮在近5年均表现出下降趋势,并且氨氮减少更为显著;(2)二者在年内变化具有类似规律,冬春季节含量高而夏秋季节含量明显低,具体而言,11、12月份,翌年1~3月份含量偏高,6~9月份含量最低;(3)淮河干流水质达标率较高,但部分支流仍存在超标现象,尤其对于惠济河和清潩河需要增强治理

图1 2009~2013年COD年际值及超标倍数变化

图3 2009~2013年氨氮指数变化

图4 2009~2013年氨氮指数的年内变化

(作者单位:河南省化工研究所有限责任公司 450052)