单断箕状湖盆可容空间枢纽带地质内涵分析

——以乌尔逊断陷南屯组为例

2015-12-19赵传军

王 江,王 杰,赵传军

(1.大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆163712;2.大庆油田井下作业分公司,黑龙江大庆163712)

单断箕状湖盆可容空间枢纽带地质内涵分析

——以乌尔逊断陷南屯组为例

王 江*1,王 杰1,赵传军2

(1.大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆163712;2.大庆油田井下作业分公司,黑龙江大庆163712)

在单断箕状湖盆的发育过程中,控盆边界断层的幕式构造活动不但控制盆地的差异沉降,而且也导致湖盆相对湖平面和可容空间的变化。随着湖水的重新分配,湖盆不同位置处的相对湖平面变化也不一致,由此产生的准层序组的叠加方式也不相同。基于单断箕状湖盆的地质学几何特征,分析断陷湖盆可容空间枢纽带,推导可容空间枢纽带的数学计算方法,定量分析可容空间枢纽带的分布位置和影响因素。在箕状湖盆缓坡带可容空间枢纽带下部,相对湖平面上升、湖水变深,形成退积型准层序组;反之,相对湖平面下降、湖水变浅,形成进积型准层序组;在可容空间枢纽带处则形成加积型准层序组。可容空间枢纽带理论的提出,为定量认识单断湖盆相对湖平面的空间变化,以及复杂勘探目标区隐蔽油气藏的勘探具有一定的指导意义。

单断箕状湖盆;幕式构造活动;可容空间枢纽带;准层序组

1 可容空间平衡枢纽带

可容空间(accommodation space)的概念是由Jervey在1985年最早提出的,是指可供沉积的、潜在的沉积物堆积空间。根据湖平面及基准面的位置,可以将陆相断陷湖盆可容空间划分为两类:即沉积基准面到湖平面之间的水上Ⅰ类可容空间;湖平面到湖盆底面之间的水下Ⅱ类可容空间。构造的幕式活动不但控制陆相断陷湖盆的大小、绝对深度和基底地貌形态,而且对湖盆可容空间的变化也有极其重要的影响。同时由于构造运动本身的复杂性,使得它对可容空间的影响也极其复杂。

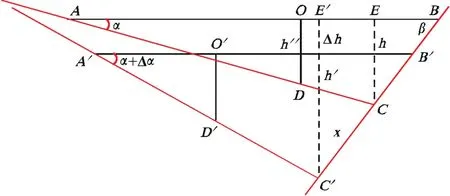

在单断箕状湖盆的发育过程中,层序地层的形成主要受构造活动控制[1-3]。控盆边界断层的幕式构造活动不但控制盆地的差异沉降[4-5],而且也导致湖盆水体重新分配、相对湖平面不均一的上升和下降以及可容空间的变化。在断层的快速幕式活动过程中,由湖盆基底沉降新形成的可容空间体积远远大于同时期内的沉积物供给体积和水体补给体积的总和。但是对于单断式断陷湖盆来说,在构造的幕式活动作用下,基底会产生不均匀的升降,即在湖盆的不同位置基底的升降幅度是不同的,这就导致不同湖盆位置相对湖平面会出现不同的变化,可容空间也会相应的增大或减小[6-12]。总的来说,绝对湖平面上升Ⅰ类可容空间减小甚至消失,绝对湖平面下降Ⅰ类可容空间增大或出现;相对湖平面上升会导致Ⅱ类可容空间增大,相对湖平面下降使得Ⅱ类可容空间减小。当盆地基底发生差异沉降之前,在稳定的沉积湖盆之中存在一个位置,此位置湖盆两侧水体体积是相同的,即水下可容空间是相等的,一旦盆地基底发生差异沉降,此位置两侧的平衡首先被打破,一侧相对湖平面下降、可容空间减小,而另一侧相对湖平面上升、可容空间增加,从下降到上升的转换点既没有下降也没有上升,会产生一个相对湖平面不变的平衡点(图1),也就是说在箕状断陷缓坡带上必定存在一O点(变化后为O′点),在变化前后水深保持不变(DO=D′O′)。O点外侧水体深度变小、相对湖平面下降、可容空间减小;O点内侧水深增大,相对湖平面上升、可容空间增加。此点即为可容空间平衡转化的枢纽点。陡坡带的C′C段是控盆断层活动下滑过程中的新生基底,为控盆断层活动而新增的可容空间, CB′段上各点水深减小。

湖盆缓坡带上的O点为水体深度和可容空间发生平衡转化的点,在断陷湖盆的整个幕式发育过程中,该平衡转化点位置不断发生变化,对于整个盆地来说,在某一时刻平面上表现为一条线,而在整个地层层序演化过程中则表现为一个带,因此称之为可容空间平衡枢纽带。

2 可容空间平衡枢纽带数学模型

为了建立可容空间平衡枢纽带位置的数学模型,特作以下2点假设:

(1)假设在断层的幕式活动期间的沉积物供给量和水体补给量为零,也就是说在湖盆基底差异沉降过程中湖盆中水体总量在变化前后保持不变。

(2)假设在湖盆的差异沉降过程中,陡坡带的坡角不变,也就是说湖盆基底的差异沉降主要是缓坡带一端沿着控盆断层的刚性下滑所引起的。

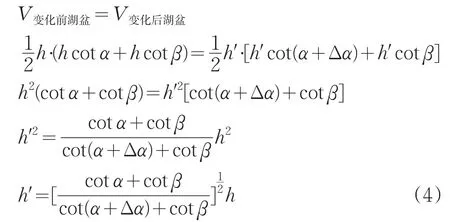

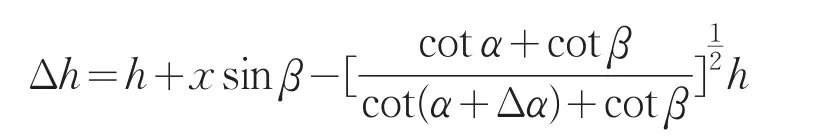

在单断箕状湖盆几何结构模型中(图1),假定此湖盆湖水体积为V,垂直于剖面方向上的湖面宽度为l,在湖盆差异沉降的发育过程中湖水的体积始终保持不变,控盆断层(即陡坡带)倾角为β,箕状湖盆缓坡带倾角为α,当断点C刚性滑至C′时滑距为x,缓坡带倾角变化量Δα,湖盆变化前最大深度为h,变化后最大深度为h′,湖盆深度变化为Δh。

图1 可容空间平衡枢纽示意图

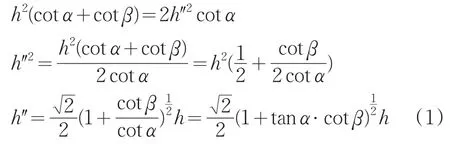

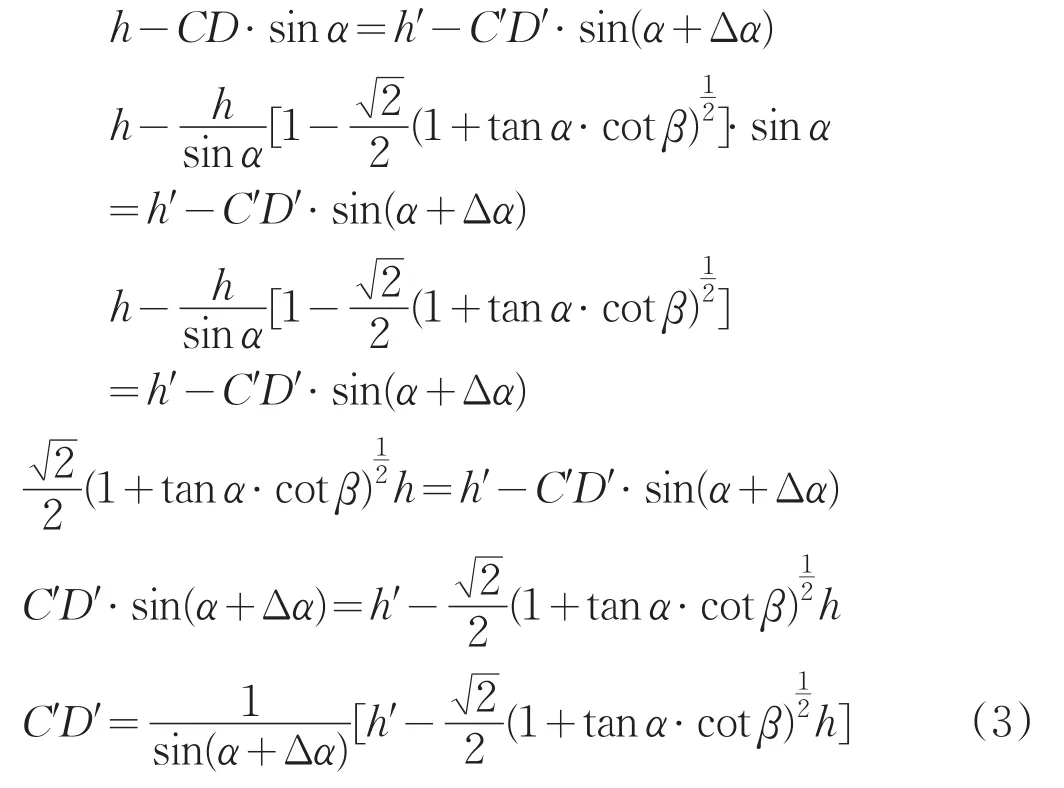

假定某个地层沉积时刻缓坡带平衡枢纽点与盆底距离在发生沉降前为CD,发生沉降后平衡枢纽点距离盆底的距离为C′D′。

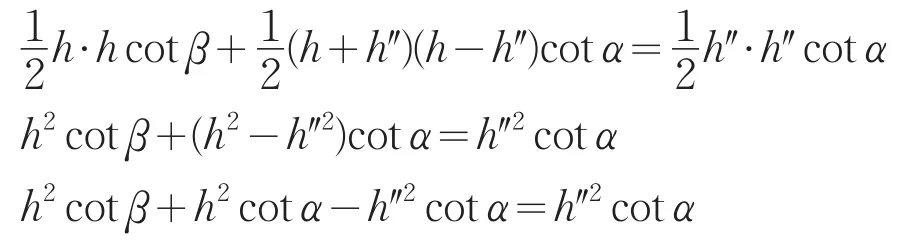

根据湖盆沉降模型,在△ABC中存在一点O,O点即盆地基底沿断面差异沉降下滑时,此点右边可容纳空间增加,而O点左侧可容纳空间开始减小,在垂直于剖面方向上的湖面宽度为l一定时,此点满足OD两侧可容空间面积(体积)相等,即:

则:

由O点在湖盆变化前后水体深度不变可知:

根据变化前后水体的体积不变可知,即:

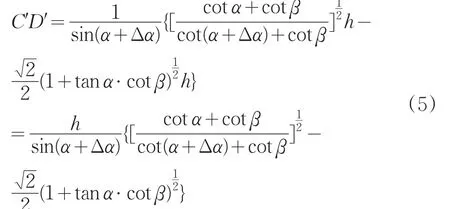

将(4)代入(3)中得:

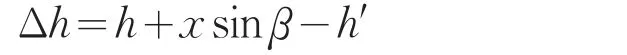

湖盆水体变化深度为:

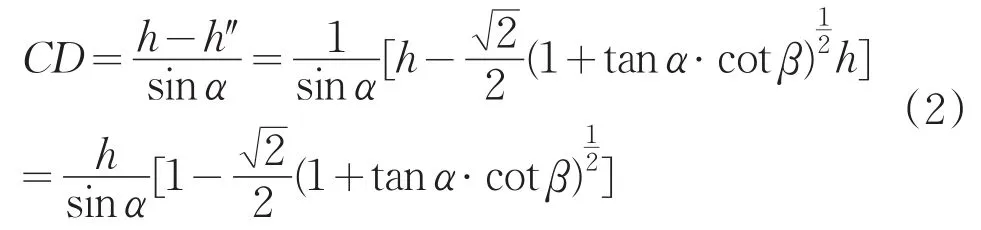

从(5)、(6)两式可以知道:发生沉降后平衡枢纽点距离盆底的距离C′D′与滑移距x没有关系,它是α,β, h和Δα的函数,即是由原型湖盆的结构(α,β,h)和后来缓坡角度的变化值Δα所决定的,故可表示为:

C′D′=f(α,β,h,Δα)

湖盆深度变化量Δh与α,β,h,Δα,x都有关系,故可表示为:

Δh=f(α,β,h,Δα,x)

3 乌尔逊断陷南屯组可容空间平衡枢纽带特征

乌尔逊断陷位于海拉尔盆地中部,具有西断东超、南陡北缓的基本构造格局,总体上是由一系列近南北或北北西向控制盆地沉降差异和层序—体系域发育的断层控制,形成近南北向展布的箕状断陷湖盆。凹陷的南端由贝东断隆带所限定,西部的乌西断裂和巴彦塔拉断裂强烈沉降形成近南北向的沉降带,这种古构造背景决定了凹陷总体的层序结构和沉积充填样式。乌尔逊断陷钻遇的地层从上到下依次为第四系,第三系,白垩系青元岗组、伊敏组、大磨拐河组、南屯组、铜钵庙组和基底。主要勘探目的层南屯组自上向下又分为南二段、南一段,南屯组是乌尔逊凹陷白垩系湖盆主要断陷期,也是湖盆最大扩张期。

根据乌尔逊断陷原型盆地恢复,确定原型湖盆的结构(α,β,h)和湖盆差异沉降后缓坡角度的变化值Δα,然后依据公式(2)、(5)即可计算出乌尔逊断陷可容空间平衡枢纽带的位置,且具有如下特征:

(1)可容空间平衡枢纽带不但控制乌尔逊断陷南屯组沉积时期湖平面的升降,而且控制南屯组沉积层序内部的岩性组合特征。

乌尔逊断陷南屯组划分为2个完整的三级沉积层序,在乌尔逊东部缓坡带准层序进积式叠加,主要表现为一套泥岩、砂砾岩组合,并且向上泥岩含量减少,砂砾岩含量增多,自然电位曲线向上幅度增大、厚度增加。向盆地中心方向,进积叠加,具有明显的三角洲进积特征,虽然存在构造沉降,但是由于沉积物供给速率大于构造沉降,湖盆处于敞流状态,绝对湖平面不变,相对湖平面减小,但是水深和可容空间减小。乌南次洼的准层序退积式叠加,主要以泥岩为主,并夹有砂岩、粉砂岩,表现为深灰色泥岩中,从下到上砂岩含量减少,泥岩含量增加,自然电位曲线也具有明显的低幅度指状和直线型组合,厚度增大,形成退积叠加模式。在乌南洼槽构造沉降和沉积物供给相互作用,绝对湖平面不变,构造沉降大于沉积物供给,从而相对湖平面增加,水深和可容空间相应增加。

在相对湖平面增加与减小区之间,存在一相对湖平面稳定不变区域。该区域岩性组合为深灰色粉砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩组合,自然电位为低幅度齿状,表现为砂泥交互的加积特征。在绝对湖平面不变的情况下,构造沉降量与沉积物供给量基本平衡,是一种补偿沉积状态,从而相对湖平面增加,水深和水下可容空间不变。

在盆地的陡坡带,巴彦塔拉断层与乌西断层形成的台阶带上,来自西部嵯岗隆起上的近源沉积物快速堆积,岩性主要为扇三角洲前缘沉积的砂岩、泥质砂岩、泥岩,从下向上砂岩厚度和含量增加,形成进积式叠加。在该地区绝对湖平面不变的情况下,构造沉降形成的新的可容空间小于沉积物供给量,因此相对湖平面增加,但水深和水下可容空间减小。而在巴彦塔拉断层上升盘岩性组合特征为深灰色泥岩夹薄层砂岩的加积式组合,构造沉降形成的可容空间与沉积物供给持衡,相对湖平面增加,但水体深度和可容空间不变。

因此,在南屯组沉积层序中,并不是在其沉积的所有时期可容空间的变化都是一致的。在湖退体系域沉积时期,虽然湖盆处于敞流条件,绝对湖平面不变,由于构造沉降、沉积物供给和水体的关系在湖盆的不同地区具有不同的关系,所以可容空间在盆地的不同地区形成了差异性变化,在盆地中部可容空间增加,在盆地边缘物源方向可容空间减小,其间形成过渡带,可容空间稳定不变。由于乌尔逊断陷湖盆的多物源特征,在湖盆的各个方向基本都存在不同规模的物源,这样平面上的可容空间变化就形成了一种环形特征,即在盆地中部形成可容空间增加区,在盆地斜坡形成可容空间减小区,两者之间形成可容空间稳定带,即可容空间平衡枢纽带。受沉积物供给的影响,在物源供给丰富的乌东斜坡地区,形成的可容空间平衡枢纽带比较宽,主要是因为在地质历史时期内,可容空间不变的点随沉积物快速前积而向盆地方向迁移。在乌东缓坡带扇三角洲的快速供给,使该地区的可容空间平衡枢纽带比西部断阶带要宽。从构造特征上来看,缓坡带可容空间平衡枢纽带分布在盆倾断层之上的地区,陡坡带分布在巴彦塔拉断层之上的构造台阶带上。

(2)可容空间平衡枢纽带不但控制层序演化和体系域分布,而且控制沉积准层序组的叠置类型和沉积相带的展布。

水下可容空间的体积变化与同期沉积物供给体积间的关系决定断陷湖盆内地层层序沉积特征和沉积相类型。在乌尔逊断陷平衡枢纽带内为补偿沉积环境,沉积物相带基本保持不变,形成加积型沉积序列;平衡枢纽带外侧为超补偿沉积环境,水下可容空间变小,且水下可容空间远小于沉积物供给体积空间,发育有进积型序列的低位扇相和斜坡扇沉积,近源沉积相向盆地方向推进,一般构成低水位体系域沉积,到低水位沉积晚期,水下可容空间增量大约与沉积物供给体积增量相等。随着构造沉降活动的持续,平衡枢纽带内侧水下可容空间不断增加,水下可容空间增量大于同期沉积物供给体积时,相对湖平面不断上升,形成稳定的水体,为欠补偿沉积环境,近源沉积相向物源方向推进,发育退积型沉积序列的湖相沉积,构成湖进体系域;最后,由于构造沉降速率的变小,湖盆进入萎缩阶段,形成湖泊高水位体系域沉积。湖泊高水位体系域早期,水下可容空间增量趋于等于同期沉积物供给体积,发育加积式湖相沉积;湖泊高水位体系域晚期,水下可容空间增量小于同期沉积物供给体积,水下可容空间不断减小,发育进积型湖相沉积或河流泛滥平原沉积。

(3)可容空间平衡枢纽带不但控制可容空间变化和砂体分布,而且控制油气藏的类型和分布。

由于乌尔逊断陷沉积物供给和构造沉降的关系导致可容空间变化具有非统一性,平面上沉积物及其特征差异也比较大,导致可容空间平衡枢纽带与油藏类型、分布的关系与不同区带可容空间变化形成的沉积物差异存在密切关系。

①缓坡带可容空间平衡枢纽带外侧水体变浅,是层序界面所对应的不整合面分布区,发育低水位体系域浅水砂体沉积,由于可容空间减小,辨状河三角洲的快速进积,在该带上砂岩比例比较高,泥岩含量减少,分布面积局限,保存相对条件差,油气藏类型以构造油藏为主。

②缓坡带可容空间平衡枢纽带内侧水体变深,可容空间增大,沉积物供给滞后,盆地处于欠补偿状态,沉积一套暗色泥岩,形成了区域性生油岩。主要发育三角洲前缘滑塌浊积砂岩等深水成因砂体,粒度细,在剖面中呈孤立砂体存在,成为可容空间增加带的储集体,周边烃源岩中的油气向浊积砂体运移聚集,形成岩性油气藏。

③缓坡带可容空间平衡枢纽带主要是三角洲前缘砂体发育的地区,形成良好的油气运移和聚集的砂泥组合,为油气聚集提供良好的储集场所,是油气最富集的地区,油气藏类型以岩性、构造—岩性油气藏为主。

南屯组一段、二段是乌尔逊断陷主要储集层系之一,提交三级石油地质储量11147.36×104t,主要为岩性、构造-岩性和断块油藏,其中岩性、构造—岩性油藏储量最大,为9772.57×104t,占87.7%。油藏在平面上的分布具有一定的规律性,并与南屯组一、二段可容空间平衡枢纽带的分布具有一定的相关性,特别是构造—岩性油藏的分布。南屯组一、二段的岩性、构造—岩性油藏主要分布在可容空间增加带和可容空间平衡枢纽带上,且以可容空间平衡枢纽带为主。可容空间平衡枢纽带上分布有乌南洼陷东部斜坡带中的乌30、乌27、乌31、乌33、乌38和乌51油藏,巴彦塔拉构造带上的巴16油藏,其总地质储量达9815.11×104t,占南屯组总地质储量的88.0%,而岩性、构造-岩性油藏的储量为9545.11×104t,占南屯组总地质储量的85.6%;可容空间增加带内岩性油藏地质储量为133×104t,占南屯组岩性油藏总地质储量的1.2%,主要分布在乌南洼陷乌34井区;可容空间减小带岩性油藏的分布零散,含油面积比较小,地质储量只有1199.25×104t,占南屯组岩性油藏总地质储量的10.8%,但是,该带是构造断块油藏的主要分布区,主要分布在乌南洼陷乌55和乌59井区。说明可容空间平衡枢纽带是岩性和构造—岩性油藏形成的主要地区,可容空间减小带是构造断块油藏形成的主要地区。

4 结论

(1)在单断箕状湖盆发育过程中,可容空间平衡枢纽带距离湖盆底部的位置只与原型湖盆的结构有关(同单断湖盆陡坡倾角、缓坡倾角以及缓坡倾角变化值皆成反比,与湖盆水体深度成正比),而与湖盆的幕式沉降活动强度无关。

(2)在单断箕状湖盆发育过程中,控盆边界断层的幕式构造活动导致湖盆相对湖平面和可容空间的变化。构造沉降和沉积物快速供给导致了盆地内部相对湖平面和水下可容空间在不同地区不仅具有统一变化的时期,同时也具有非统一变化的时期。而且随着湖水的重新分配,湖盆不同位置处的相对湖平面变化也不一致,存在可容空间平衡枢纽。在可容空间平衡枢纽内侧,相对湖水深度变深,形成退积型准层序组;在可容空间平衡枢纽外侧,相对湖水深度变浅,形成进积型准层序组,在可容空间平衡枢纽带形成加积型准层序组。 (3)在单断箕状湖盆发育过程中,控盆边界断层的幕式构造活动不但控制盆地的差异沉降,而且也导致湖盆相对湖平面和可容空间的变化,平面上由盆地内部向盆地边缘依次形成可容空间增加带、平衡枢纽带和减小带。可容空间的分布特征控制了油藏的类型和分布。可容空间增加带是岩性油藏形成的最有利地区,可容空间减小带则主要以构造油藏为主,而可容空间平衡枢纽带则是岩性、构造—岩性油气藏发育的最有利部位。

[1]杜建波,黄晓,马荣芳,等.谭庄—沈丘凹陷下白垩统油气勘探突破关键因素分析[J].石油天然气学报,2008,30(5):171-175.

[2]金维平,付代国,张庆甫,等.谭庄—沈丘凹陷油气形成条件分析及勘探思路[J].西北地质,2009,42(1):105-113.

[3]邱楠生,胡圣标,何丽娟,等.沉积盆地热体制研究的理论与应用[M].北京:石油工业出版社,2004:38-48.

[4]胡圣标,汪集旸,等.沉积盆地热体制研究的基本原理和进展[J].地学前缘,1995,2(3-4):171-179.

[5]LercheI,Yarzab R F,Kendal.Determination of Paleoheat Flux from Vitrinite Reflectance Data[J].AAPG Bullet,1984,68: 1704-1717.

[6]李敬生.贝尔凹陷优质烃源岩的发现及其地质意义[J].成都理工大学学报:自然科学版,2013,40(3):326-332.

[7]陈均亮,吴河勇,朱德峰,等.海拉尔盆地构造演化及油气勘探前景[J].地质科学,2007,42(1):147-159.

[8]吴河勇,李子顺,冯子辉,等.海拉尔盆地乌尔逊—贝尔凹陷构造特征与油气成藏过程分析[J].石油学报,2006,27(增刊1): 1-6.

[9]Jerver M T.Quantitative Geological Modeling of Siliciclasticrock Sequence and their Seismic Expression[C]//Wilgus CK, et al,eds.Sea-Level Changes:An Int Egrat ed Approach. SEPM Special Publication 42,1988:47-70.

[10]Cross T A.Controls on Coal Distribution In Transgresslveregresslve Cycles,Upper Cret Aceous,Western Int Erior.U.S. A[C]//Wilgus C K,et al,eds.Sea-Level Changes:An Int egrated Approach.SEPM Special Publication 42,1988:371-380.

[11]姜在兴.层序地层学原理及应用[M].北京:石油工业出版社,1996.

[12]纪友亮,张士奇,等.层序地层学原理及层序成因机制模式[M].北京:地质出版社,1998.

P642

A

1004-5716(2015)08-0083-05

2014-08-22

2015-07-01

中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“海拉尔-塔木察格盆地综合地质研究及勘探配套技术”(编号2011E-1202)资助。

王江(1966-),男(汉族),黑龙江安达人,高级工程师,现从事石油勘探生产部署、石油地质研究以及三维地震解释与方法研究工作。