从象征到符号:维吾尔文化中的斑鸠

2015-12-17阿布都哈德

阿布都哈德

(西北民族大学民族学与社会学学院,甘肃兰州 730030)

从象征到符号:维吾尔文化中的斑鸠

阿布都哈德

(西北民族大学民族学与社会学学院,甘肃兰州 730030)

斑鸠在维吾尔文化中具有“怕老婆”的象征含义。文章通过对维吾尔文化中斑鸠象征含义的探讨,建构了此象征的清晰轮廓。构成斑鸠象征含义的“核心要素”是随时代的变化而产生转变的,同时更与维吾尔族的社会分工及认知结构有密不可分的关系。文章认为,人类在象征含义建构的过程中离不开自身的社会文化实践和认知结构体系,社会文化实践过程与人们的认知结构体系是建构象征含义的重要基础。

斑鸠;维吾尔文化;象征;符号

象征与符号都是人类建构外在客观存在与内在主观意识之间联系的手段,二者都是客观存在的“替代物”。尽管如此,符号和象征还是有本质性的区别,符号和其替代物之间的关系是:符号要给替代物建立尽量客观真实的本质内涵及属性,符号是传递信息、指示和称谓事物及其关系的代码,是信息的感性袒露和外在表征。而象征则指借助于某一具体事物的外在特征,寄寓某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理。象征的本体意义和象征意义之间本没有必然的联系,但通过对本体事物特征的突出描绘,会使人们产生由此及彼的联想,从而领悟到所要表达的含义。符号始终努力给被指代对象建立真实客观的信息,而象征是意义的替代,替代物和意义之间是一种被赋予和被寄寓的关系。通过本文的研究,笔者试图论证象征之物的象征含义被剥离后,象征之物就会变成一种符号。①

格尔兹(Geertz)沿用马克斯·韦伯(Max Weber)的观念,在解释人类学的理念中阐明:“人是悬挂在由他们自己编织的意义之网上的动物……,研究文化并非寻求规律的实验性科学,而应是探求意义的解释性科学”。格尔兹(Geertz)理念中的“意义”包括认识、感情和道德的一般性思维,是涵盖知觉、观念、情感、理解以及判断等在内的综合性概念。依据这样的思路,格尔兹(Geertz)把广义的“意义”与“象征”融合在一起指出,象征就是在“任何物体、行为、事件、质量以致关系”中,充当某种意义的载体的东西。就是说,无论是在什么样的物质、行动、事件和语言中,如果承载了某种意义,即是象征;另一方面,无论什么意义,都是由某些有形的象征来承载的。通过解释巴厘岛斗鸡游戏指出:“什么样的意义被赋予什么样的象征;在个别社会里,如何构筑、理解和使用具体的象征,这些都属于经验的范畴,而不是演绎的对象。人类学者应当完全像观察结婚、祭祀等公共事物那样对其进行观察。”②

依据格尔兹(Geertz)的理论,象征含义的建构是属于各个文化群体自己的经验范畴,那么斑鸠在维吾尔传统文化中被赋予了“怕老婆”的象征含义,同时在维吾尔文化中这个象征的建立和破立都有清晰的轮廓可以考查。因此,通过对这一建构的探讨,我们可以认识到人类是如何建构自己的象征体系,象征建构与文化认知体系的关系,象征与符号体系之间的关系。

斑鸠的象征含义在维吾尔族的文化实践中对社会个体的社会行为有重要影响。如斑鸠落在谁家院落树梢上发出其特殊的叫声,就会给该家的主人带来“怕老婆”的名声。笔者在幼时曾亲眼目睹城里亲戚的邻居,大清早拿着小口径步枪射杀斑鸠的事,因笔者出生在山区,没怎么见过斑鸠,于是带着疑问去问亲戚为什么要射杀“像鸽子的鸟”时,他们笑称此鸟代表“怕老婆”,并解释说这种鸟叫pɑχtεk“斑鸠”,它的叫声就如在叫χutundin qorqidu“怕老婆”,落在谁家就证明谁家主人“怕老婆”。此后笔者就注意听斑鸠的叫声,果然发现它的叫声听起来确实很像有人在树梢上不停地喊叫χutundin qorqidu“怕老婆”。因此,在笔者幼小的内心里就留下了“斑鸠知道谁家的主人怕老婆”的认识。

后来,笔者听到一个流传在维吾尔民间的关于斑鸠和所罗门王的故事。故事中,所罗门王带着王妃出宫游玩,游历中王妃觉得阳光很晒,就要求所罗门王使出他的权威,因为传说中人间只有所罗门王能使唤现世中的所有动物和鬼灵,所以王妃让其召唤所有的鸟都飞来遮挡阳光,所罗门王先是因不想滥用权力而不肯,可王妃不高兴后,他就下令所有的鸟来为王妃遮挡阳光,鸟类奉命来遮挡阳光,唯有斑鸠没有来,恼怒的国王质问斑鸠为什么不听命时,斑鸠借由说自己在统计世上的男女人数,国王不信就问统计结果,斑鸠回答说女多男少,国王生气地说,造物主造的男女人数一样多,可斑鸠却诡辩道,它将听老婆话的男人也都算在女人人数当中了,其暗指所罗门王听王妃的话而滥用权力,致使所罗门王哑口无言。为了求证这个故事的来源,笔者曾专门询问过研究伊斯兰教的学者,并查找了相关的资料,但均未找到这个故事在伊斯兰教的宗教故事中的原型,显然这是维吾尔民间把伊斯兰教的宗教故事和自己的文化象征结合到一起的“成果”。

2001年8月,笔者在阿图什伯干村进行有关维吾尔族萨满信仰遗风的田野调查时,发现斑鸠在村落里很“活跃”,而村民对此却“无动于衷”,没有人对它像笔者小时候看到的那样“嫉恶如仇”,甚至与它“不共戴天”。虽然当时没有对此问题进行调查,但这一现象触动了笔者进行思考,为什么二三十年前人们那么怕斑鸠落在自己家里,而现在落在家里也不再关注了呢?如何从人类学的学术视角来解释这一现象?斑鸠的象征含义在维吾尔文化中是怎样被再次建构的?由此笔者展开了对此问题的关注,发现斑鸠被赋予如此象征含义有其清晰逻辑可寻,从维吾尔族的这个案例中,我们可以探讨人类是怎么建构其象征含义系统的。建构象征过程中,其文化原有的认知结构体系、文化实践过程如何影响这种建构?

因为斑鸠叫声的节奏“嘟……嘟……嘟……嘟……嘟……”就如同维吾尔语的发音χutundin qorqidu,所以在维吾尔族的认知中,这种鸟会说“话”,它知道谁家的男人“怕老婆”,这是一种很自然的联系,特定的声音致使人们给斑鸠“强加”了“怕老婆”的象征含义。斑鸠作为客观物质世界的动物和“怕老婆”没有任何必然的联系,但维吾尔族怎么就将它们联系在一起呢?如果深入探讨它们之间的联系,稍有人类学常识的人就能发现实际上这种联系的背后是万物有灵观与互渗律,即顺势巫术与接触巫术的认知逻辑。按照万物有灵观,所有的物体都有神秘的灵性,甚至是灵魂的观念,在这种认知逻辑下的斑鸠也因此具有了神秘的“灵性”,这种“灵性”必然会使斑鸠具有探知谁家男人怕老婆的能耐。也就是说,斑鸠具有探知别人家内情的神秘的力量。而在互渗律的认知体系里,物体间神秘的属性可以通过相似的规律,即顺势或通过触碰进行传递。有了这种认知,那么斑鸠落在谁家,谁家主人“肯定”是怕老婆了。于是,我们就不难理解斑鸠的文化象征含义在维吾尔族中建构的思想逻辑,此象征建构的前提是基于万物有灵观和互渗律的认知体系。

认识到斑鸠象征建构的逻辑内涵后,我们不难发现,人们在把斑鸠同其象征含义组合在一起之前,维吾尔族社会中就已存在对男人“怕老婆”行为贬斥的集体意识,“怕老婆”意义表征是先于斑鸠的象征建构的一种社会事实与存在。维吾尔族社会当中,在建构对斑鸠的象征含义之前,他们的集体意识里已经建构了男尊女卑的社会意识,正是因为有了这种意识,才进一步根据上述万物有灵观与互渗律的认知逻辑找到了表达这种意识的象征物——斑鸠。我们今天很难考证人类是怎么形成男尊女卑的社会认识的,但我们可以肯定,人类的大多数群体自从有了这种集体意识后,便在现实生活中寻找一切手段褒扬阳刚之美、贬斥阴柔之弱。维吾尔族社会显然也是通过建构这样一种象征来避免男性气质的女性化。因此,可以说此文化象征赋予了维吾尔族社会对男性角色定位的期待与价值理念。

通过分析斑鸠在维吾尔族文化中的象征含义建构,我们认识到这种象征建构的大体模式如下:怕老婆的社会事实先于象征建构存在,而这种象征建构以认知理念作为建构手段,建构了斑鸠的象征含义,最终此象征发挥了导向社会价值理念的作用。

由此我们找到了前文假设的答案,即维吾尔族是如何建构斑鸠的象征含义。而对于另外一个假设,即当今维吾尔族为什么不再关注斑鸠的象征含义了?这个问题的解答还得要从实际社会存在中寻找答案。20世纪70至80年代,国际社会的第三次民族主义浪潮也同样影响了维吾尔族社会,由此维吾尔族也开始了其文化自觉之路。自20世纪80年代开始,维吾尔族重构了伊斯兰教的信仰,重新解释和理解了部分伊斯兰教的教义。基于此,万物有灵观与互渗律有悖于伊斯兰教的教义,于是对斑鸠神秘性的认可也就被剔除了,人们不再相信斑鸠能探知“怕老婆”的事实。此外,20世纪80年代中期,新疆有一位很受欢迎的影视剧主角叫sɑjimɑχun“萨依马洪”,他在剧中是一位怕老婆的男性,由于演员表演十分到位,该角色受到了维吾尔族的普遍认可和喜爱。因此,在维吾尔族社会中,便开始用sɑjimɑχun“萨依马洪”来指代“怕老婆的男性”。笔者认为,斑鸠因宗教因素及替代词sɑjimɑχun“萨依马洪”的出现等两方面的原因,淡出了人们的视阈。这样的解释表面上看似乎合理,但究其深层原因,斑鸠象征含义淡出维吾尔族生活的最重要因素是随着改革开放、国家经济的发展,维吾尔族的社会文化结构也发生了巨大的转变。男女的社会分工开始不同于传统社会,特别是在城市里,大多数女性走出家庭,发挥个体价值,承担更多的社会角色。由此,维吾尔族传统意识中的男尊女卑观念也逐渐被瓦解,不再过分地宣扬和强调“阳刚之美”,开始肯定女性的地位与价值。

虽然斑鸠的象征含义已淡出维吾尔族的文化生活,但这并不意味着它从维吾尔族的集体记忆中完全消失,而是作为一种文化符号还继续留存在维吾尔族的记忆中。虽然在实际生活中,它不再影响维吾尔族的社会行为,但作为一种文化遗存,它以一种集体共享的文化符号形态保存在维吾尔族的常识中,并没有完全走出社会文化领域。

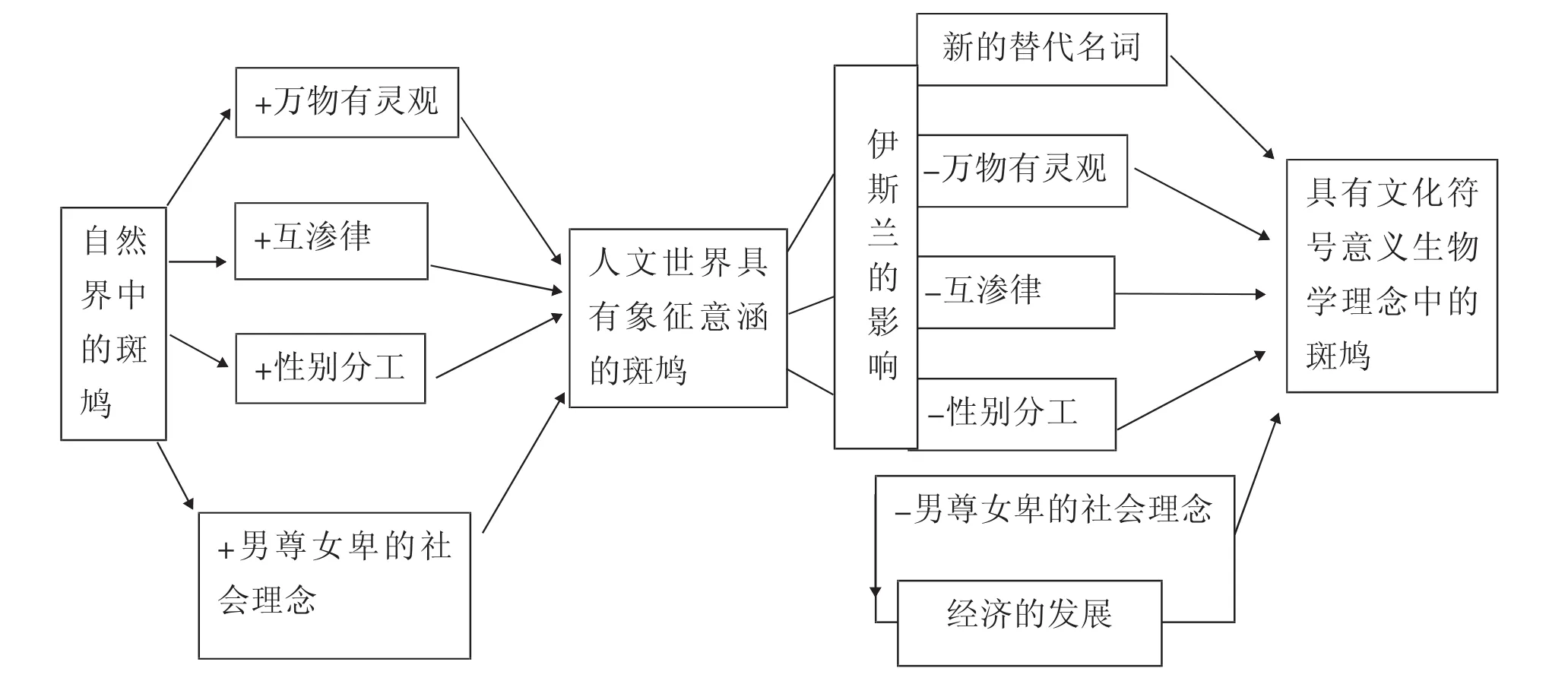

笔者从学术探讨的层面上关注这个问题时,就会发现关于斑鸠文化含义流变的清晰轮廓(见图1)。

斑鸠在进入维吾尔文化、被建构成文化象征之前,作为自然物存在于自然界中,而斑鸠的特殊习性因维吾尔文化中的万物有灵观及互渗律等认知体系的“定位”,加之传统社会分工引起的男尊女卑观念,使其进入了维吾尔族的人文世界,被赋予了“怕老婆”的象征含义。但后来,由于宗教认知体系的转变,维吾尔族摈弃了原认知体系。国家经济的发展、女性地位的提升均使得维吾尔族开始淡化男尊女卑的观念。同时,更为形象的“替代物”的出现,致使斑鸠从人文世界又回到了自然界、从一种具有“灵性”的鸟回归到了纯生物学概念中的鸟。可是,关于斑鸠象征含义在维吾尔族的集体记忆中并未消退,它的文化含义以一种符号留存在了维吾尔文化中。

图1 斑鸠文化含义流变图

人类学中,对于自然物如何转变为人文世界里的象征与符号这一命题,结构主义大师列维施特劳斯(Lévi-Strauss)以及爱德蒙德利奇(Edmond Ricci)都作过深入探讨。自然物与人类认知之间的关系离不开人文社会本身各种意义填加与减少的过程和步骤。本文通过以上的论述认为,人类建构象征离不开自身的社会文化实践与认知结构体系。社会文化实践与认知结构体系是先于个人的社会事实,其作为一种集体意识的存在,常常会被融入到象征含义与符号建构中,并且会随着社会实践的发展而不断演变。

注释:

①孙秋云:《文化人类学教程》,民族出版社,2004年版,第82页。

②[日]绫部恒雄:《文化人类学的十五种理论》,中国社会科学院日本研究所社会文化室译,国际文化出版公司,1988年版,第153页。

[1]夏建中.文化人类学理论学派——文化研究的历史[M].北京:中国人民大学出版社,1997.

[2]黄淑娉,龚佩华.文化人类学理论方法研究[M].广州:广东高等教育出版社,2004.

From Symbol to Sign:Turtle Dove in Uyghur Culture

Abuduhade

(School of Ethnology and Sociology,Northwest University of Nationalities,Lanzhou Gansu 730030)

Turtle dove has the symbolic meaning of“being afraid of one's wife”in Uyghur language.The paper explores the symbolic meaning in Uyghur culture,and constructs a clear outline of this symbol.The“core element”of forming the turtle dove symbol changes according to social changes;it is,at the same time,closely linked to the Uyghur social specializations and cognitive structures.The paper interprets that the construction process of human symbolic meanings cannot be separated from its social cultural practices and cognitive structures.Social cultural practices and human cognitive structures are the important foundations of constructing symbolic meanings.

Turtle dove;Uyghur culture;Symbol;Sign

H215

A

2095-6967(2015)02-065-04

[责任编辑:王洋]

2015-03-04

阿布都哈德,西北民族大学民族学与社会学学院副教授,博士。