江苏省治涝水文计算方法探析

2015-12-12高明鸣张艳霞陆明春

高明鸣 张艳霞 陆明春

(江苏省水利勘测设计研究院有限公司,江苏 扬州 225217)

0 引言

江苏省地势平坦、土壤肥沃、气候适宜、光照条件好,适合于农、林、牧、副、渔业综合开发。区域内由于地势低洼,坡度平缓,地面径流不能及时排除易形成内涝。沿江滨湖地区、里下河地区的圩区,汛期圩外的江河水位常常高于圩内地面高程,暴雨之后,圩内涝水无法自流外排形成的涝灾更为严重,对此江苏省一般采取“筑堤防洪、排水治涝”的治理方式。

新中国成立以来,江苏省投入了大量人力物力进行防洪、挡潮、除涝、降滞等水利工程建设,基本形成了“洪涝分治、高低分排”的防洪除涝工程体系,但仍存在内涝区外排出路不足、内部河道淤积行水能力下降、滞蓄水面被侵占等问题,相对洪灾而言,涝灾更频繁、影响范围更广、持续时间更长,经济损失也相对较大。因此,涝灾频发依然是江苏水利的突出问题。

相对于防洪水文计算,治涝水文计算具有计算区域小、受涝区作物方式影响大、排水出路多样等特点。因此,治涝水文计算应按不同地区类型提出适合的方法、参数,为治涝工程规划提供依据。

1 治涝标准

治涝标准是治涝水文计算的基本依据。水利部水利水电规划总院正在组织编制的《治涝标准》提出,应根据各种保护对象的不同排涝要求分别确定治涝标准。按照“重现期﹢降雨历时﹢排除时间﹢排除程度”的方式表述。

1.1 重现期

根据区域的防护等级、重要性确定治涝标准的重现期,取5年一遇、10年一遇、20年一遇。对特别重要的城市,可超过20年一遇,对基础条件较差的淮北地区暂时考虑3年一遇。

1.2 降雨历时

根据江苏省实际情况,一般区域采用最大3 d 降雨历时,城区、乡镇和较小区域采用24 h 降雨历时。各地区可根据当地的水文气象资料、地形地理特征适当调整,如:采用12 h降雨历时、6 h 降雨历时等。

1.3 排除时间

市政排水系统较为完善的城区、乡镇治涝标准的排除时间原则上为24 h,对于排水条件较差的地区,可适当降低标准,延长排水时间,如:26 h 或48 h 等。

农田排除时间应根据作物种类和耐淹时间确定,经济作物一般为24 h 暴雨24 h 排出,旱作物一般为1~2 d 排出,水田一般为3~5 d 排出。

1.4 排除程度

城市、乡镇河道排除程度一般按照24 h 暴雨24 h 排除至地面高程以下,农区的经济作物、旱作物排至田面无积水,水稻田排至耐淹水深。

2 常用除涝水文计算方法

治涝工程水文分析的方法和参数主要依据江苏省水文总站1984年编制的《江苏省暴雨洪水图集》(以下简称《84 图集》),以江苏省水文总站1976年编制的《江苏省水文手册》(以下简称《76 手册》)为补充。

2.1 设计净雨计算

2.1.1 一般区域和旱地

3 d 及3 d 以上降雨采用《84 图集》中次降雨径流相关法计算,用土壤前期雨量Pa作参数,建立P﹢Pa~R的相关关系。

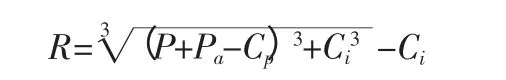

净雨量R:

前期影响雨量:

式中:

K—土壤消退系数,平原区取0.93,山丘区取0.95;

Pt、Pat—前一时段的降雨量和前期影响雨量。在逐日连续计算过程中,当Pa大于Imax时,取Pa=α×Im。

式中:

α—折算系数,3 d 暴雨在250 mm 以下时取0.5,3 d 暴雨大于等于250 mm 时取0.65;

Imax—流域最大初损,平原区取90 mm,山丘区取75 mm。

2.1.2 水田

采用扣损法计算,公式为:

PT—历时为T 的设计暴雨量,mm;

ET—历时为T 的水田蒸发量,水田蒸发量包括水面蒸发、叶面蒸发和棵间蒸发,蒸发量大于实测蒸发量时,《76 手册》中取E=1.5E80,没有实测资料的情况下一般采用3~5 mm/d;

F—水田渗漏量,可通过公式F=εT(mm)计算,ε 是渗漏强度(mm/d),当田间水层深度为10~40 mm 时,粘土、壤土、沙壤土的ε 值分别为1.0~1.5、2.5~3.0、4.0~4.5;

h—水田滞蓄水深,结合水稻各生长期适宜水深上、下限及耐淹水深,对水田滞蓄水深进行逐时段调节计算。为简化计算,亦可取水稻耐淹水深与适宜水深上限差值,研究范围内一般取均值30 mm。

2.1.3 城镇

城镇产汇流条件与治涝要求与农区不同。随着城镇建设规模扩大,城区占用面积也逐年扩大,城区面积在计算区域的比重增加,宜将城区作为独立的区域进行分析。

目前,我国尚无城区暴雨洪水计算方法的规范。对于已有城市防洪规划的地区,可采用其中成果。城区净雨计算一般采用初损后损法,亦可采用径流系数法。

扣损法,即将一场暴雨扣损后作为净雨,《84 图集》中24 h 暴雨后损采用1 mm/h。

径流系数法,即借用《室外排水规范》(GB50014-2006),根据城镇地面覆盖物情况综合取定径流系数,取设计净雨量=径流系数×设计雨量(mm)。城市不同区域综合径流系数见表1。

2.1.4 沟塘水面

按照《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-99),沟塘产水量计算应为降雨历时、设计降雨历时内暴雨量扣除水面蒸发量和沟塘滞蓄水深。

式中:

PT—历时为T 的设计暴雨,mm;

Ew—历时为T 的水面蒸发量,mm;

h—沟塘滞蓄水深,mm。

2.1.5 流域净雨量

对山丘区、平原区和城镇混合区,应分别计算山丘区、平原区和城镇的净雨量,再根据各区域面积加权得流域净雨量。

对同时存在几种类型下垫面的区域,如:水田、旱地、水面等,应分别计算不同下垫面的净雨量,再根据区域内不同下垫面的面积加权得区域净雨量。

2.2 产汇流计算

2.2.1 经验排模公式法

适合100 km2以下平原坡水自排区流量计算。

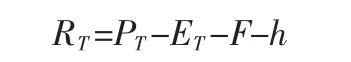

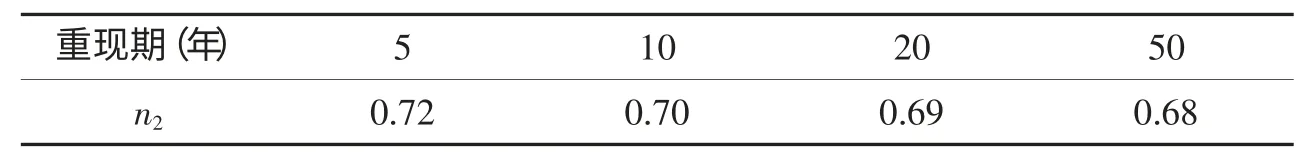

式中:

M—设计排涝模数,m3/(s·km2),一般为24 h 平均排涝模数;

R—设计暴雨产生的净雨量,mm;

A—设计控制的排水面积,km2;

K、m、n—经验排模公式参数。

K、m、n 可根据研究范围内情况,按照《灌溉与排水工程设计规范》要求取值,见表2。

2.2.2 推理公式法

推理公式法是由暴雨资料间接推求设计洪水的方法。由于该方法有许多概化条件,并采用了三角形概化过程线,因此适用于面积小于200 km2、比降大于0.001 的小汇水面积洪水计算,如:城市排涝河道、撇洪沟排水的流量计算。

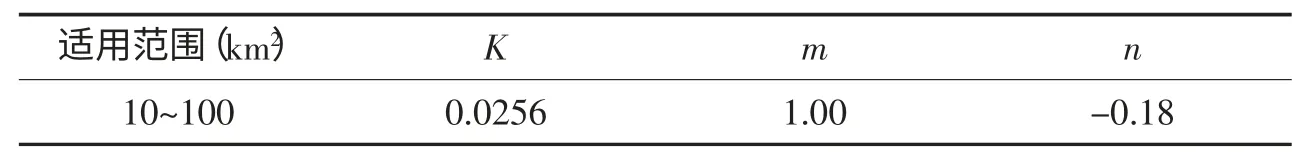

式中:

Qm—洪峰流量;

ψ—洪峰径流系数;

S—最大1 h 雨量,即雨力,mm;

F—流域面积,km2;

τ—流域汇流时间,h;

n2—短历时暴雨递减指数,随重现期不同而变化。按照《76 手册》附表-1,短历时暴雨递减指数见表3。

表1 综合径流系数

表2 经验公式参数取用表

表3 短历时暴雨递减指数

2.2.3 瞬时单位线法

瞬时单位线是指极小时段内,均匀降落在流域上的净雨所产生的出口断面的流量过程线。单位线法适合山前平原区、面积大于100 km2平原坡水区等自排区撇洪沟和排涝河道设计排水流量计算。

(1)计算参数

根据m1和m22 个参数,将瞬时单位线转换成常用的各时段单位线,再根据工程特点,取不同时段的单位线。

参数m1反映流域汇流特性,与流域面积、干流坡度等级下垫面特性和净雨有关。《84 图集》中采用m1=kF/Jα形式进行计算,考虑平原区缺少比降资料,增加1 种m1=kFα计算形式。各地区m1的综合计算公式如下:

苏北山丘区:m1=2.4(F/J)0.28

苏北混合区和苏南山丘区:

当P>5%时,m1=4.3(F/J)0.28

当P≤5%时,m1=3.2(F/J)0.28

苏南混合区:

当P>5%时,m1=9.0(F/J)0.28

当P≤5%时,m1=7.2(F/J)0.28

苏北平原区:m1=2.94(F/J)0.35或m1=2.25F0.38

各地区参数m1可采用公式计算,也可通过《84 图集》附图二十九、三十查算。

参数m2反映流域汇流时间的特性,比较稳定。《84 图集》将山丘区、山丘平原混合区概化为1/3,平原区概化为1/2。

一般坡降J≥5‰为山丘区;J<5‰为平原区;J>5‰且平原区面积≥50%为混合区。

(2)单位线时段

考虑便于计算,单位线时段与雨型分配时段一致:24 h 设计暴雨取2 h 单位线,3 d 取6 h 单位线。

《76 手册》中,单位线时段为2 h和6 h;《84 图集》中山丘区单位线时段为1 h、2 h 和3 h,平原区单位线时段为2 h 和6 h。计算时建议采用《84图集》成果。

根据瞬时单位线参数查不同时段的单位线关系表,可得时段单位线。将时段净雨量换算成时段总径流量,乘以相应的时段单位线,并叠加成不同频率出口断面的设计洪水过程线。

式中:

Ii—总径流量,m3/s;

Ri—各时段面净雨量,mm;

F—汇流面积,km2;

Δt—时段,h。

(3)削峰

在实际应用时,平原坡水区地表允许短期积水或短期漫滩时间,对设计洪峰流量加以削峰处理,将平头流量过程作为设计流量过程使用。

式中:

Qm—设计洪峰流量;

α—平头流量系数,可通过《84图集》中m1~Δt~α 相关曲线(附图三十四)查算;

Δt—允许地面短期积水的时间长度,一般旱作、山丘区按6 h 选用;考虑作物具有一定的耐淹能力,水田区按24 h、综合区按6~24 h 分析选用;排水要求高、排水条件好的地区可适当缩短削峰时间。

削峰后退水时间与原退水时间相同,削减的峰量按退水流量的比例分摊到退水过程。

2.2.4 水量平衡法

排水面积较小的河网地区、滨河(湖)圩区、滨江(海)潮位顶托区,有一定湖泊或洼地作为承泄区,同时受外河高水位顶托的圩区,可采用水量平衡法逐时段演算确定。

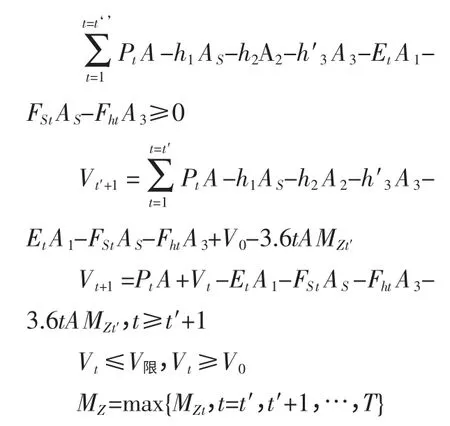

式中:

MZ—泵站向外河机排的设计排涝模数,m3/(s·km2);

MZt—时刻泵站向外河机排的排涝模数,m3/(s·km2);

Pt—t 时段暴雨量,mm;

Et—历时为t 的水面蒸发量,mm;

FSt—t 时段水田下渗量,mm;

Fht—t 时段旱田下渗量,mm;

Vt—t 时刻承泄区蓄水容积,m3;

Vt+1—t+1 时刻承泄区蓄水容积,m3;

V限—承泄区限制蓄水容积,m3;

V0—承泄区起调蓄水容积,m3。

2.2.5 平均排除法

平均排除法是根据区域的降雨量、耐淹深度和控制条件,采用水量平衡的方法计算排涝模数,适合城市排涝河道、排水面积较小的河网地区、排水河道、涵闸及平原洼地、滨河(湖)圩区。

式中:

M—设计排涝模数,m3/(s·km2);

R—设计净雨量,mm;

T—排涝历时,d;

t—水泵在1 d 内的运行时间(一般采用22 h),h。

3 治涝水文计算方法比较

由于平原地区坡度平缓,地势低洼,坡面排水不畅,河道过水能力小,易形成内涝。汛期圩外的江河湖水位常常高出圩内地面高程,圩内涝水无法自流外排,易造成更加严重的涝灾。因此,治涝水文计算需从2 个方面进行:①计算区域内部由降雨直接造成的涝水量;②计算区域内骨干排水河道及外排泵站满足排水区要求的设计流量。具体反映在水文计算方面,即要求应从满足区域内排水要求和提出区域骨干河道设计流量2 个方面进行。

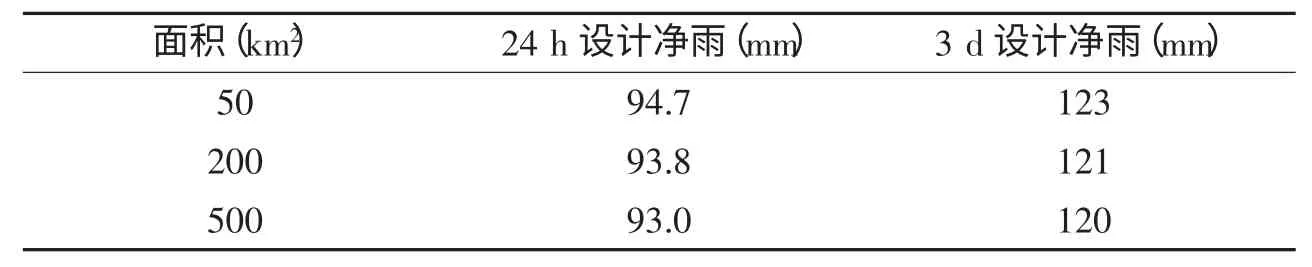

表4 10年一遇设计净雨量采用表

平均排除法中的净雨量R 可理解为设计净雨量扣除允许滞蓄水深后的径流深,即:区域内部由降雨直接造成的涝水量。其他常用水文计算方法均与汇水区面积、坡度等汇水要素密切相关,计算成果与汇水区区域汇水能力有关。

区域骨干排水河道是涝水外排的最重要途径,因此,在治涝规划中需对骨干排水河道提出明确的要求,即需要计算出骨干排水河道的设计排涝流量。

河道设计流量主要由汇水区汇流后形成的洪峰大小与流量过程线形状决定,具体计算可采用经验公式法、瞬时单位线法、总入流槽蓄法等能够反映汇流过程的水文计算方法。经对这3 种计算方法比较,瞬时单位线法与总入流槽蓄法计算结果基本一致,相差不超过2%。经验公式法计算成果与这2 种方法计算出的洪峰流量基本相同。考虑到研究范围内作物特点,确定地表允许短期积水,对瞬时单位线法与总入流槽蓄法采用滞水24 h 处理,以平头流量过程作为骨干排水河道设计流量过程使用。

涝区水文计算既要满足区域内排水量要求,也需对骨干排水河道提出设计流量,故应按高标准要求确定计算方法。

4 实例计算

选择200 km2、500 km2平原坡水区3 d 降雨过程,计算比较瞬时单位线法与平均排除法的差异。选择50 km2平原坡水区24 h 降雨过程,计算比较瞬时单位线法与平均排除法的差异。设计净雨量按表4 采用。

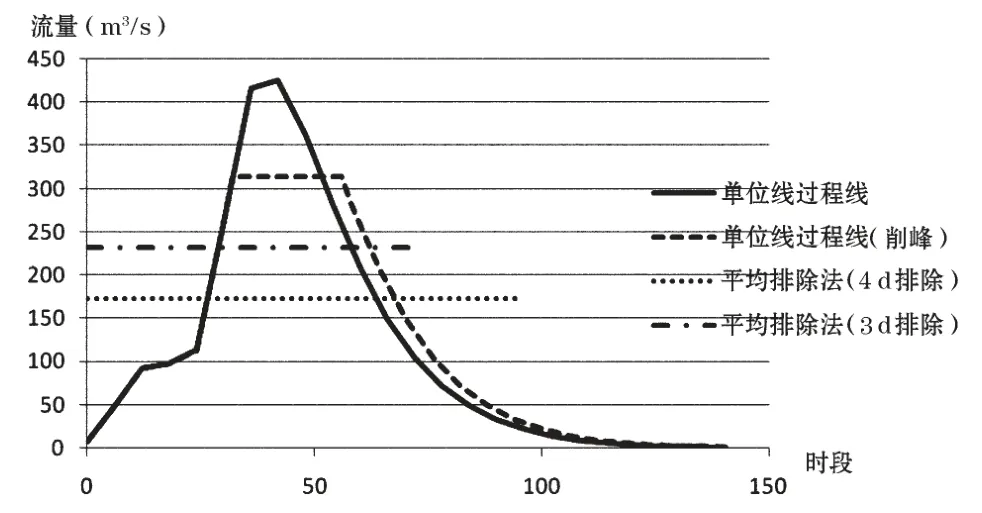

瞬时单位线法考虑短期滞水,按24 h 削峰和不削峰2 种情况计算。平均排除法3 d 降雨分4 d 排除和3 d排除2 种情况计算,24 h 降雨分24 h排除和2 d 排除2 种情况计算。

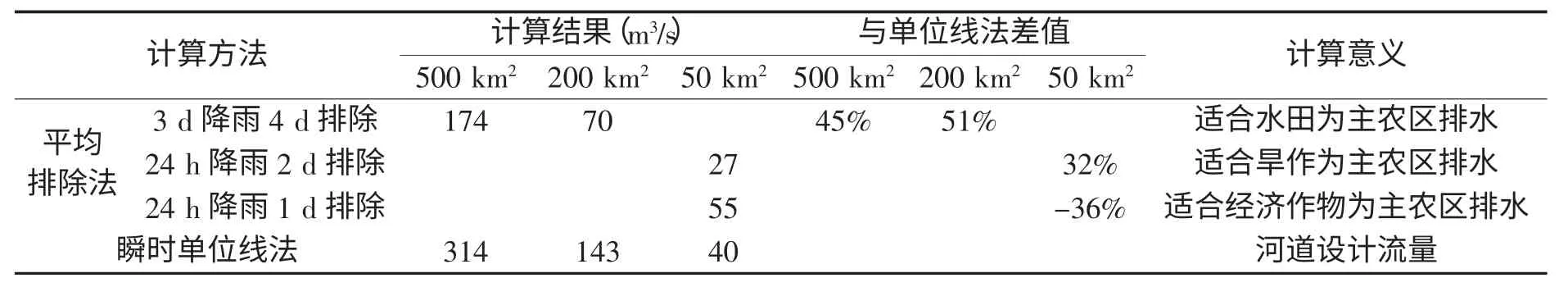

500 km2、200 km2、50 km2汇水面积3 d 降雨计算结果比较分别见图1、图2、图3。由图比较可知,对于汇水面积较大区域,单位线法计算成果大于平均排除法;对于汇水面积较小区域,单位线法计算成果小于24 h 降雨1 d排除的平均排除法。各计算方法结果对比见表5。

图1 500 km2 汇水面积3 d 降雨计算结果比较

图2 200 km2 汇水面积3 d 降雨计算结果比较

图3 50 km2 汇水面积24 h 降雨计算结果比较

表5 各计算方法结果对比(m3/s)

表6 计算结果对比表

5 结论

表6 给出了各种计算结果对比情况。从表6 可以看出,平均排除法计算结果受降雨历时及排除时间影响程度大。3 d 降雨4 d 排除可作为以水田为主的农区排水要求;24 h降雨2 d 排除可作为以旱作物为主的农区排水要求;24 h 降雨1 d 排除可作为以经济作物为主的农区排水要求。

除了经济作物农区,平均排除法计算成果明显小于瞬时单位线法计算成果。因此,对于非经济作物区域,区域治涝水文计算应采用可以反映汇流过程的经验公式法、瞬时单位线法、总入流槽蓄法;对大面积种植经济作物的农区,区域治涝应满足区域内排水要求,水文计算方法宜采用反映区域内排水要求的平均排除法。