泛北部湾地区的民族问题及对策分析*

2015-12-12廖杨蒙丽

廖 杨 蒙 丽

泛北部湾地区是一个独特的自然区位和多国政治、经济、军事、文化交汇的地理空间,主要是指我国桂、粤、琼、港、澳、台等华南濒临北部湾地区和东南亚菲律宾、越南、文莱、马来西亚、新加坡及印度尼西亚濒临南中国海地区。为便于表述,一般将我国华南滨海地区和上述东南亚六国统称泛北部湾地区。该地区既是古代海上丝绸之路的主要经济带,也是近代西方殖民亚洲和东西方文化的交汇地,还是当代世界体系和东西方地缘政治、经济、军事、文化的角力场,不仅民族众多,宗教信仰状况复杂,而且民族问题、宗教问题与国家主权问题、国际关系与国际政治问题等相缠绕,使得该地区的竞争与合作充满诸多不确定因素。研究该区域经济合作中的民族问题及其对策建议,可为泛北部湾区域经济合作和海上丝绸之路经济带建设提供决策参考。学界对此虽有涉及,但尚无专论,本文拟此抛砖,以祈方家赐教。

一、泛北部湾地区民族问题的类型及表现

(一)国家内部的民族矛盾和冲突

泛北部湾地区国家都是多民族国家。国内民族矛盾和冲突时常发生,给经济发展和区域合作带来不利影响。

据报道,印度尼西亚加里曼丹岛的马来人与马都拉人矛盾由来已久。“马都拉人一直是马来人的袭击目标。在去年(1999年)的种族冲突中,有3000 多人死亡,数以万计的人流离失所。”[1]甚至一场轻微的交通事故,也可能引发当地马来人与马都拉人大动干戈。该国偏远的庞提纳克市的马来人曾手持大砍刀、剑和自制枪械冲上街头,追杀来自印尼各地的移民。[2]有学者指出,印度尼西亚的民族问题十分复杂,“从纵向看,自印尼独立至今,民族冲突、民族分裂活动不曾停止;从横向看,许多民族和地区都发生过不同程度的分裂活动,这对印尼的稳定与安全构成了严重威胁。”[3]“亚齐独立运动”的分离主义、“巴布亚独立组织”的分离主义、马古鲁地区的宗教冲突与分离主义运动等等,都给印度尼西亚的社会和谐与稳定带来消极影响。萧依剑在《蜕变中的华裔》中所说:“跟土著结了婚,你仍然不能算是土著,你依然是二等公民。”[4]民族矛盾可见一斑。有学者认为,印度尼西亚的民族问题主要集中在亚齐、伊里安查亚和廖内等地的分离运动上,其中以亚齐地区的分离主义运动最为激烈。[5]

自马来西亚联邦建立以来,民族问题一直是其政治发展过程中的焦点问题,特别是1969年“五一三”华人、马来人民族大冲突①1969年5 月13 日,发生于马来西亚大选期间的种族冲突事件,史称“5·13 事件”。马来亚联盟党在大选后席位由上届的89 席减少到66 席。5 月13 日马来亚民主行动党、马来亚民政党等政党中的华人选民在吉隆坡举行胜利游行,遭到马来民族统一机构(巫统)的马来族选民暴力袭击,造成流血事件。据官方宣布,事件中死196 人,其中华人143 人,马来人25 人,印度人13 人,其他族15 人,另有439 人受伤(多数为华人)。事件发生后,马来西亚政府宣布全国处于紧急状态,议会暂停活动,同时成立全国行动理事会等机构,以协助内阁处理国内安全问题。之后,马来西亚的各项政治制度、经济政策更是带着浓厚的民族主义色彩,“马来人特权”“马来人优先”成为马来西亚政府治理国家所奉行的一项基本原则。[6]“五一三”事件“正式将马来人的特权地位与族群之间的不平等予以结构化”,[7]106-107“从那个时候起,马来西亚成了一个公开由马来族支配的社会。”[8]23320 世纪90年代以后,马来西亚的民族政治虽然趋于淡化,但仍时有反复。2007年11 月25 日,在“兴都权益行动委员会”的号召下,马来西亚印度人在吉隆坡发起了三万多人参与的群众运动。尽管该委员会将其斗争诉诸150年前受英国殖民政府奴役和剥削的历史,寻求英国政府给予巨额的经济补偿,但却把矛头直指当下马来西亚政府及其长期推行的不平等政策。②从18 世纪末到20 世纪60年代,英国殖民者对马来亚推行“分而治之”“马来人优先”的殖民分化政策给马来西亚的民族问题造成了历史因素,1970-1990年马来西亚新经济政策时期的民族同化、1991-2000年马来西亚新国家发展政策时期的民族一体化政策、2001年之后的马来西亚国家宏愿政策时期的民族多元共存化政策虽然力图消弭殖民时期的民族隔阂,但民族问题的解决并非一躇而就。[9]

菲律宾民族问题主要是他加禄人、米沙鄢人、伊洛克人等菲律宾主体民族与菲律宾南部的少数民族摩洛人之间的紧张关系和矛盾问题。[5]菲律宾独立后,南部的“棉兰老的穆斯林在其生存的大部分岁月里都遭到政府的忽视和虐待,遭受非穆斯林社区的歧视,还要忍受贫困的折磨。”[10]30菲律宾中央政府和主体民族对南部信仰伊斯兰教的少数民族的文化传统与经济利益的忽视和打压,使得摩洛人在物质、精神领域转而求助和认同于邻国拥有共同宗教信仰的穆斯林。“对于菲律宾的穆斯林摩洛人来说,他们在思想、感情、文化等方面与周围其他伊斯兰教国家和地区的联系,较之与菲律宾北部的联系要密切得多”。[11]由于宗教文化相同,菲律宾棉兰老、苏禄地区的穆斯林与马来西亚沙巴地区的穆斯林关系密切,菲律宾南部穆斯林分离主义运动也曾得到马来西亚穆斯林的各种支持,使得国内民族问题国外化。[5]

(二)跨国民族矛盾和冲突

泛北部湾诸国历史上都曾遭遇外国侵略和殖民统治,西方殖民者采取“分而治之”的统治政策不仅埋下了该地区一个国家内部民族矛盾纷争的祸根,也给该地区各民族国家独立后的国家之间跨国民族矛盾和冲突留下了隐患。

除华人和越南各族外,泛北部湾地区各国基本上都分布着马来人各族群。由于独立建国等原因,菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、文莱等国都分布着为数不少的同源跨国民族。这些同源跨国民族本是各国经济、社会、文化联系的桥梁和纽带,但因政治或经济利益而产生民族矛盾和冲突,进而影响国际政治和国际关系。例如,菲律宾南部伊斯兰的民族分离主义一度被认为是马来西亚暗中支持的结果,菲律宾和马来西亚的沙巴对峙冲突也被视为菲马跨国民族主义运动的一个实例。新加坡、文莱分别从马来西亚和印度尼西亚中独立出来,但在相当长的时间内存在着资源争夺和矛盾。它们之间存在不同程度的边界纠纷(如菲律宾与马来西亚、马来西亚与文莱、马来西亚与印度尼西亚等),而且大多在南中国海声索“主权”。另外,由于华人华侨在当地经济状况和经济地位较好,他们曾一度被菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚等国“仇华”势力当作“反华”“排华”的对象,酿成不少惨案。它们不仅加剧了事发国的民族矛盾和冲突,也影响了事发国与中国的国际关系。

(三)区域一体化与经济全球化博弈下的民族矛盾和冲突

在经济全球化日渐深入的今天,地域或区域一体化已成为应对经济全球化的不二法门。作为中国—东盟自由贸易区的次区域合作,泛北部湾区域经济合作既面临机遇,也有不少挑战。如何让在经济合作中平衡地缘政治、地缘经济、地缘军事和地缘文化的关系,显然已经成为亟待破解的区域发展难题。

首先,东南亚国家之间虽然发展不平衡,但在东盟“10 +3”(中、日、韩)的区域合作中都有各自不同的利益诉求。南中国海丰富的海洋、石油和天然气资源,日益成为周边国家竞相争夺的目标,特别是深海探测和开采技术的提高,使得周边国家接连不断地提出南中国海岛礁“主权”的声索要求,使得区域经济合作产生了不和谐音符,甚至使经济问题演变为政治问题和国际关系问题,加剧了地区之间和国家之间的紧张局势,加之近年来菲律宾等国绑架事件频发,使不同国民之间的矛盾和冲突演变成为民族国家之间的矛盾和冲突,经济合作有时转变为经济制裁。例如,前些年菲律宾劫持枪杀香港和台湾游客事件因菲律宾当局处置不当而发生港台对菲经济制裁,2014年5月越南反华暴乱分子打砸华企台商事件,都给中菲、中越经济合作蒙上了政治阴影。

其次,作为冷战时期地缘政治的“岛链”或“破碎地带”,泛北部湾地区历来为以美国为首的西方发达国家所觊觎。美国本身没有加入《世界海洋公约》,却以保护公海航行自由为名,借调停海洋纷争之名,行破坏地区合作之实,在美国“亚洲再平衡战略”的影响和支持下,菲律宾、越南等国在我国南海主权问题大做文章,甚至美国盟友日本也利用其与东盟“10 +1”经济合作为诱饵,鼓动菲、越诸国在南中国海主权问题上兴风作浪,达其声索我国东海钓鱼岛主权之目的,而这正是美国所乐见的试图从东海到南海扼守中国出海的地缘战略。“西方模式作为一张政治名片未必能带领东南亚走出民族问题的现实困境。一个被分化的政府往往无法为走出民族纷争提供政治动力,民族地区局势完全失控的可能性在弱势政府治下则来得更大。”[12]自20 世纪五六十年代泛北部湾地区的东南亚民族国家独立以来,印度尼西亚和菲、越、马诸国的民族纷争不断,其实与美国等外国分化、干涉有密切关系。其根本目的在于围堵中国的和平崛起。21 世纪是海洋世纪,中国的出海通道受阻和海权受限,影响的不仅仅是经济发展,更是国家主权保护和巩固问题。

再次,在区域一体化和经济全球化的博弈中,民族国家的最大考量仍然偏向于利益的天平那端,致使民族关系和国际关系滋生变局。越南与我国山水相连,唇齿相依,历史上也曾一度形成“同志加兄弟”的亲密关系,跨国民族的民间交往更是密切,即便是在中越战争和关系非正常化时期,中越边境的居民特别是有姻亲关系的边民仍有往来。20 世纪90年代中越关系正常化以后,中越陆地划界和北部湾划界历时多年相继完成,但越南在南中国海“宣示主权”的行动却越来越多,“动作”也越来越大,甚至与菲律宾遥相呼应,置《南海各方行为宣言》于不顾,他们不是“搁置争议,共同开发”,而是挑起争端,阻止中国开发,甚至让越南渔民当作炮灰,进入南海中国油企海上工作海域进行阻碍,挑起事端后又通过游行或打砸在越华企台商店铺,看似“民意绑架越南政府”,其实可能也有越南政府利用民族主义谋求政治经济利益的意图。

笔者在中越边境调查中得知,中国边民认为越南在北部湾划界中占了便宜,因为大片北部湾海域划给了越南,而原来长期在那片海域捕鱼的中国渔民只能“洗脚上岸”,另谋他业了。①2011年8 月16 日至20 日在广西防城、东兴、钦州、北海调查手记。北部湾广西经济区的边民服从于国家发展战略而“牺牲”了自我发展的民族利益,但似乎并未赢得越南民众的赞许和对中国南海主权的尊重。这真验证了国际关系中的经典名言:“世界上没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永恒的利益!”在区域一体化和经济全球化的博弈中,民族国家的最大考量仍然是国家的整体利益。这样,无论是政府利用民族主义的力量,还是“民意绑架了政府”,其实最终都会造成地区之间、民族之间甚至国家之间的矛盾和冲突。

总之,泛北部湾地区的民族问题是多元复杂的,历史与现实、地区内部与外部、国家内部与外部以及世界超级大国的干预,都构成了该地区民族问题复杂多元的层级维度。有的学者认为,“东南亚的民族问题呈现出三个突出特点:一是民族问题复杂,5 亿多人口的东南亚11 国中,生活着约300 个民族;二是一些少数民族地区比较贫困,经济落后;三是部分少数民族仍具强烈独立倾向,甚至仍在从事武装暴力活动。”[12]其实这只揭示了该地区民族国家内部的民族问题,而对其外部性问题的探讨,显然还需要放置到跨国民族和区域一体化与经济全球化的博弈等世界体系当中去透视和分析,才能获得更为全面的深度理解。

二、泛北部湾地区民族问题产生的原因及影响

(一)泛北部湾地区民族问题产生的原因

1.西方资本主义国家殖民统治造成民族隔阂与矛盾的历史遗留

西方殖民主义者入侵以前,印度尼西亚各岛从未发生过排华反华的事件。继17 世纪荷兰殖民者侵占印度尼西亚后,荷兰、法国、英国、日本先后在印尼建立自己的殖民统治。各国殖民当局为了维护其在印度尼西亚的殖民统治和殖民利益,一方面对印度尼西亚华人华侨进行利用、限制、排挤、掠夺乃至屠戮,同时又对华人华侨和印尼当地民族实行“分而治之”的政策,造成华人华侨和印尼当地民族之间存在较为严重的民族隔阂、偏见和敌意,造成了印尼当地人根深蒂固的排华反华潜意识。印度尼西亚独立后,印尼极端民族主义者所实行的排华反华政策和措施,基本上都沿袭了原殖民主义者的一些排华反华的思想与做法。印度尼西亚的民族问题是“以前殖民时代遗留下来的问题,在殖民时代,殖民主义者实行分而治之的政策,他们使华裔处于缓冲地位,以此来逃避生活非常穷困的本地人对殖民者的极大愤怒。”[13]当然,西方殖民统治者“分而治之”导致的经济差距产生民族隔阂的主要根源。著名华人史学家王赓武先生认为:“华人和本地人民之间的经济差距仍然是今天双方关系遭到阻挠和隐藏着冲突的主要根源。”[14]205他甚至断言,如果经济差距不缩小,华人就永远无法真正与当地民族和睦相处。

英国殖民马来亚时期,马来人享受到了优越于其他族群的待遇,而华人和印度人则与英国殖民政府关系紧张。殖民者通过马来人进行间接统治和分而治之的策略增加了族群间的矛盾。[15]由于英国殖民统治的影响,马来亚联邦不同民族之间的裂痕不仅在独立前和独立后没有弱化,反而因为立法、法律、文化、宗教尤其是经济的区分而进一步强化。[16]“面对西方强势文化的冲击,东南亚国家的各族群由于经济、政治和社会发展程度上的不一致,对西方文化采取了不同的态度。在被西方国家殖民统治的时期,东南亚国家各族群对西方宗教、语言等文化要素采取或接纳或抵抗的策略,也为日后东南亚各国的民族问题埋下了伏笔。”[5]“东南亚的民族问题是从历史中走来的,背负着沉重的历史包袱,它深受殖民主义的影响,甚至就是被殖民主义所“塑造”。美国著名的民族主义问题学者本尼迪克特·安德森曾深刻指出,“在东南亚,民族主义不是对欧洲的模仿,而是被殖民主义所‘形塑’。”[12]“直到今天,东南亚的民族问题仍深深地刻着冷战烙印。当今美国试图改造其他文明的‘传教士般’战略冲动,与东南亚地区民族问题的起伏也有着明显的相关性。”[12]也就是说,西方殖民统治的历史遗留,型塑着当地的政治、经济和社会结构,构造了区域民族矛盾的历史因子。

2.经济发展不平衡和民族发展差距悬殊诱发民族问题

2001年2 月18 日爆发的加里曼丹省桑皮特镇达雅克人与马都拉人的暴乱冲突起因于当地土著达雅克人和移民马都拉人争夺地盘。从苏哈托执政时开始,印尼政府便开始有计划地疏导人口。马都拉岛由于人口过于稠密,印尼政府便把一部分马都拉人迁移到人烟稀少的加里曼丹省,但该省土著居民拒不接纳外来户。民族冲突随之逐渐升级,并波及当地华人。当地一名林姓华裔商人说:“虽然土著人只以马都拉人作为攻击对象,并不伤害华人,但是,当马都拉人的商店或住宅被纵火时,有的华人商店也遭殃。”[17]“印尼独立以后不承认她是一个多民族国家,她承认那些族是部族,比如亚齐族、巽他族、马都拉族都只是部族,而且爪哇族居住的爪哇岛经济最发达,其他的部族住在其他的岛屿,经济都很落后,但是当地的自然资源很丰富,如石油、天然气、矿产等。印尼过去靠石油、天然气、矿产出口而获取大量的外汇,但是这些外汇都被中央政府拿走,所以这些“部族”对中央政府很不满。还有这些部族认为他们在中央政府里没有他们的代表。这些都是造成民族矛盾的原因。”①参见2001年7 月25 日北京大学梁英明教授做客人民网强国论坛就“印尼局势”与网友交流的内容。http://www2.qglt.com.cn/wsrmlt/jbft/2001/07/072501.html。

马来西亚独立②1963年9 月16 日马来西亚联邦成立前一般称为马来亚,此后称“马来西亚”。后,基本延续了马来亚英殖民统治时期马来人主政、非马来人(主要是华人)主经的族群行业特征。马来西亚独立后至20 世纪70年代,“任自由的经济政策加大了民族间本已显而易见的经济差距,在殖民统治时期社会资源分配不均的问题已经突出,不同民族间的经济不平衡是导致战后民族关系紧张的另一个根源所在,经济不平衡因素是影响马来西亚民族关系的另一个杠杆。”[18]当然,当地马来人和华人经济上的差距,可能和他们的财富观念差异和诉求有一定的关系。多数华人认为,财富是财产或资本,不是消费价值的总和;马来人则认为,物质财富首先是与短时间地但最大限度地满足需要联系在一起的。[19]华人讲求实际,注重和追求物质财富;马来人注重个人精神和宗教价值追求。这种不同的财富观念及其生活实践,使其经济差距不断扩大,也加深了民族偏见和隔阂。“东南亚一些国家对国内少数民族地区经济发展滞后问题在不同程度上的忽视,使得少数民族不能共享全国总体经济快速发展所带来的好处,不少东南亚国家都面临着因为国内各地区间经济差距的不断加大而产生的少数民族日益高涨的民族主义和对地方自治的诉求。”[5]

3.民族问题与宗教问题相交织酿成民族—宗教问题

民族问题和宗教问题虽然范畴不同,但却关联密切。民族问题的宗教性和宗教问题的民族性的相互作用,很容易产生民族宗教问题。换言之,民族宗教问题是民族问题与宗教问题的交织部分,无论是民族问题引发的宗教矛盾或冲突,还是宗教问题引发的民族关系不和谐,都有可能产生民族-宗教问题。[20]东南亚各国的宗教因素对民族问题的产生和发展影响深远。由于宗教信仰的本质特性,它往往不是单独作用于各国的民族问题,而是与经济和政治因素紧密结合在一起对民族问题产生影响。

印度尼西亚是世界上第四人口大国和穆斯林人口最多的国家。该国约有87%的人信奉伊斯兰教,另外还有6.1%的人信奉基督教,3.6%的人信奉天主教,此外还有一些华人信仰儒释道或传统民间信仰。“印尼穆斯林绝大多数属于逊尼派,遵奉沙斐仪学派教法。来自印度和巴基斯坦的穆斯林多属什叶派。此外,苏菲派和瓦哈比教派的学说和礼仪在一部分穆斯林中也有一定影响。”“据印尼自由派伊斯兰教研究组织瓦希德学会透露,从2010年至2011年,印尼的宗教不宽容事件增加了16%,其中包括暴力威胁、纵火以及宗教歧视行为。”[21]

东南亚各国独立后,主体民族与少数民族之间的冲突和矛盾在很大程度上也是由于宗教信仰的不同而造成的。印尼亚齐地区出现分离主义运动的原因之一就是伊斯兰教在亚齐地区占据绝对的主导地位。虽然印尼的大多数人口信奉伊斯兰教,但相对于印尼的其他地区,亚齐俨然成为伊斯兰教的圣地,而且亚齐的穆斯林对印尼其他地区的“名义上的穆斯林”怀有某种程度上的偏见。[5]1968年3 月发生在马尼拉湾科雷吉多(Corregidor)岛上的“贾比达事件”成为菲律宾民族、宗教矛盾激发的导火索,几个摩洛人组织声称“这是马尼拉政府对穆斯林犯下的不可辩驳的罪行”[22]202,并在全国范围内组织示威活动。①1968年3 月17 日,一批来自菲律宾南部苏禄省的数十名新兵(具体数目说法不一),在马尼拉湾科雷吉多(Corregidor)岛贾比达镇训练营集训,被信奉天主教的菲律宾军官下令集体枪杀。这批新兵先被告知他们接受丛林游击战术,目标是对付菲律宾共产党。新兵后来得知受训的真正目的是要他们渗透到马来西亚沙巴洲进行破坏工作。由于菲律宾穆斯林与马来西亚穆斯林之间关系一直暧昧,受此影响这批士兵便欲退出。菲军方为防止机密泄露而将他们集体处决,一名幸免于难的士兵得以侥幸逃脱才使事件真相遭到曝光。[23]72“菲律宾南部的摩洛人问题的实质是菲律宾多民族国家的民族整合问题。菲南部长期的动荡不安和政府民族政策的失当,造成了摩洛人的贫穷和落后,与菲国内其他地方的发展差距进一步拉大,离心的倾向愈来愈强烈,国家的整合过程遭到强有力的抵制。”[24]尽管历届菲律宾政府为解决摩洛人分离问题付出了诸多努力,但数百年来摩洛人与天主教徒之间的是非恩怨,已经演变为以信仰伊斯兰教为代表的摩洛人与掌控菲律宾政府的天主教徒之间的矛盾和冲突,这种矛盾和冲突由于受到外界和其内部的多种不确定因素的影响而很难在短时间内消弭。

(二)泛北部湾地区民族问题产生的影响

从根本上说,泛北部湾区域经济合作的提出,既是经济全球化的地区回应,也是经济全球化在地区或区域一体化进程中的必然反映。随着“历史向世界历史转变”和区域被加速整合到全球经济体系当中,经济发展的诉求与民族国家政治、军事、社会、文化的矛盾和冲突必然要在民族、宗教领域,并通过民族问题、宗教问题或民族—宗教问题表现出来。[25]或者说,民族问题、宗教问题或民族—宗教问题成为泛北部湾区域经济合作中的不和谐面相,而非其根源。[20]但是,民族问题的存在无疑会给该地区的区域经济合作带来许多负面的影响。

1.国家内部的民族纷争和宗教矛盾危及社会稳定,影响区域经济合作。

在泛北部湾地区国家中,印度尼西亚的亚齐人、菲律宾南部的摩洛人等民族分离运动与伊斯兰教极关系密切,国内民族冲突时发生,甚至殃及邻国,严重了影响事发国的社会稳定和经济发展所需要的外部环境。这些民族分裂分子“与各国穆斯林激进派和温和派一起构成东南亚庞杂的伊斯兰文化板块。政治—文化权利的诉求与经济平等的渴望相互交织,使一些少数民族卷入漫长的斗争,主体民族也深受困扰。”[26]“目前,该地区民族分裂势力、宗教极端势力众多,行为日益极端化,频繁制造恐怖事端,带来严重的人道主义危机和灾难。国际伦理认为国际行为体必须考虑其行为的道义与责任。对于东南亚地区来说,现代国家、民族共同体、宗教共同体在实现和维护其自身利益过程中,都必须要考虑其行为的伦理价值,唯有如此才能实现该地区的和谐有序发展。”[27]值得注意的是,除新加坡外,由于该地区的东南亚国家历史上都发生过不同程度反华、排华事件,也给这些国家的经济发展和对华合作产生了消极影响。

2.国家之间的领海主权之争刺激了泛北部湾地区民族主义的增长,使得民族问题与国家主权问题、国际关系与国际政治问题重合叠加,给区域经济合作带来许多不确定性因素。

长期以来,中国与泛北部湾沿岸的东南亚各国基本上保持着友好密切的交往关系。尽管这些国家(除新加坡和文莱外)自独立建国以来都不同程度地发生过反华、排华事件,但中国与它们的友好交往总体上没有改变。不过,这些国家对南中国海岛屿及其相关海域的“主权”声索,无疑给该地区的和平稳定和共同发展制造了不和谐的音符,加之美日诸国的干涉介入,更增添了南海局势的紧张和复杂程度,也使区域经济合作在民族国家主权和国际政治考量面前面临诸多不确定因素。

南中国海是中国的固有领土,中国对南海诸岛和相关海域具有无可争辩的主权。早在秦朝统一岭南后,设置桂林、南海、象三郡,辖地濒临南海边域。汉代又在现今海南岛设置朱崖、儋耳二郡,进行管理。汉代的海上丝绸之路由合浦、徐闻沿北部湾沿岸,经南海过印度洋通往欧洲。三国两晋南北朝时期,虽然处于分裂状态,但吴国、东晋、南朝各代对南中国海相关海域仍建制管理。隋唐以后,中国历代政府都对南沙群岛进行管辖,特别是宋元时期,对南海诸岛的命名和记载更为详细,《元史·地理志》和《元代疆域图叙》中的元代疆域包括了南沙群岛,《元史》还记载了元朝海军巡辖了南沙群岛。明代郑和七下西洋,开展海军巡逻,确立了对南海诸岛及其海域的主权和管辖。清代开始明确把南海诸岛划分为四大群岛,标入官方地图,对南沙群岛行使行政管辖。需要说明的是,明清时期虽因海盗猖狂曾一度迁界甚至闭关锁国,但对南海诸岛及相关海域仍然行使辖权。及至鸦片战争后,国门洞开,西方列强入侵,战事频繁,南海诸岛主权受到法国等外国侵占。民国时期,国内战乱频发,日本强占南海诸岛。第二次世界大战结束后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》确定的原则,国民党政府正式恢复对南海诸岛行使主权。1946年10 月,中国海军在上海成立“前进舰队”,前往西沙群岛、南沙群岛接管主权。值得注意的是,中华民国时期,中国曾于1935年和1947年两次正式公布南海诸岛各岛屿的地理名称:1935年公布南沙群岛96 个地名的中英文对照表;1947年公布南沙群岛102 个地名的新旧中外地名的对照表,并注明其中一些地名的意义,并再次标绘东沙、西沙、中沙和南沙群岛属中国版图。从古到今世界上没有哪一个国家如此系统地对南海诸岛实行具有主权管辖意义的地名命名事宜。新中国成立后,中央政府郑重宣布拥有南海诸岛主权。中国政务院总理兼外交部部长周恩来于1951年8 月15 日在《关于美、英对日和约草案及旧金山会议的声明》中指出:“西沙群岛和南威岛正如整个南沙群岛及中沙群岛、东沙群岛一样,向为中国领土。”可见,中国自古以来都在经略和管辖南海诸岛及海域,通过设置行政区划、巡航、命名、记录、绘制和标注地图以及派军驻守等方式,实施对南海诸岛及其海域的管理。

在中国古代对南海诸岛的管辖经略中,朝贡贸易式的海上丝绸之路给现今泛北部湾地区带来了繁荣,当然也不是没有矛盾和摩擦。史载爪哇属国丁机宜“幅员甚狭,仅千余家。……华人往商,交易甚平。自为柔佛所破,往者亦鲜。”[28]《太祖洪武实录》卷254“洪武三十年八月丙午”条载:“洪武初,海外诸番与中国往来,使臣不绝,商贾便之。近者安南、……彭亨、……凡三十国,以胡惟庸谋乱,三佛齐乃生间谍。”[29]58但在朝贡体系中,该地区的经济文化交流总体趋于平稳,并在明朝郑和多次下西洋中达其顶峰。

近代西方殖民者东来,打破了该地区延续已久的朝贡贸易圈。鸦片战争以后,中国政府对南海诸岛及其海域的管理虽已趋于弱化,但当时地缘政治学说中的“海权论”刚兴起不久,加之西班牙和美国先后对菲律宾、荷兰和英国先后对马来亚(联邦)、法国对越南等进行殖民统治,泛北部湾地区的岛权争夺尚不激烈。

第二次世界大战结束后,泛北部湾地区的东南亚国家纷纷独立成为民族国家,国家的疆域意识开始增长,并在建立海洋专属经济区的驱动下竞相争夺南中国海岛礁及相关海域。这样,泛北部湾地区的菲律宾、越南、马来西亚等国的政治、经济、军事、外交、文化等方面都不同程度地受到民族主义的影响,并在朝野党派之争和外国势力影响下,呈高度胶着状态,甚至一件本来简单易决的摩擦事件,也会被当事国或外国媒体无限放大而一度成为国际舆论的焦点。

随着泛北部湾地区东南亚国家经济、军事等综合国力的增强,在民族主义、执政党与在野党政治斗争及外国势力的支持下,越南、菲律宾、马来西亚等国相继侵占中国南海诸岛。截至2000年,在南沙群岛较大的52 个岛礁中,中国仅控制9 个,越南在南沙群岛抢占岛礁29 个,菲律宾抢占岛礁9 个,马来西亚抢占岛礁5 个。在这个过程中,美国和日本为了各自的利益而成为这些国家侵占中国南海岛礁及海域主权的帮凶。菲律宾忘记了美国继西班牙之后殖民本国的伤痛,越南似乎也忘记了美越战争的创伤,它们对第二次世界大战期间日本为了建立“大东亚共荣圈”的侵略战争也已淡忘,转而寻找美日支持,试图将其非法侵占中国南海岛礁主权“国际化”和“合法化”。尽管中国忍让克制,但近年来菲、越诸国在中国南海诸岛既相关海域主权问题上不断制造事端,菲律宾在美国支持下公然叫嚣,越南则寻求美日支持暗中“涌动”,默许渔民群众非法进入中国领海进行海洋作业或干扰、阻挠甚至破坏中国油气企业在本国领海内正常作业。越南近期的多面手法,在公众面前显露无遗。2014年5 月发生的暴乱分子打砸华商事件及相关的游行活动,实际上是呼应越南在南中国海攫取岛礁“主权”声援行动。虽然越南政府后来采取行动制止了反华骚乱并进行了相应补偿①据报道,2014年5 月越南部分地区反华抗议转变为暴乱骚乱后,至少有两名中国工人死亡,数十人受伤,数千名华人华侨被迫在中国驻越使领馆的帮助下乘飞机或轮船回国。迫于舆论和外交压力,越南政府于2014年6 月24 日向上个月遭受反华骚乱影响的130 多家企业支付了700 多万美元的首笔赔偿,台湾和中国大陆在越受损企业也在赔偿之列。,[30]但其以民众当炮灰声索领海“主权”之心昭然若揭。此外,菲律宾政府对近年香港游客人质和台湾渔民被杀事件的冷漠和忽视,也在一定程度上反映出该国在美国支持下声索相关岛礁“主权”的逻辑关联和不合作态度,迫使港台地区对菲律宾实施相应的制裁措施。

总体上看,中国与包括泛北部湾地区东南亚各国在内的东盟国家的经济合作是成功的,但机遇与挑战并存,风险与效益共摊。中国外交部发布的“中国—东盟合作:1991—2011”数据显示,中国成为东盟第一大贸易伙伴,东盟成为中国第三大贸易伙伴。中国和东盟各国之间双向投资不断扩大,截至2011年6 月底,累计相互投资额近800 亿美元。20 多年来中国-东盟双方贸易保持快速增长势头,双边贸易规模已扩大37 倍;中国-东盟双方贸易额从1991年的79.6 亿美元,扩大到2010年的2927.8 亿美元,年均增长20%以上。2011年上半年,中国与东盟双边贸易额同比增长25%,达到1711.2 亿美元。[31]发展是解决民族问题的基础。“没有发展,不会有民族问题的妥善解决;经济恶化,民族问题往往会更恶化。经济发展了,民族问题的解决也必须同步前进。否则,民族问题解决不好,往往又会跳出来制约经济的发展。尤其是东盟目前正处在大融合之中,局部的民族冲突会成为制约国家更积极参与区域整合的障碍。这也是为什么东盟正试图在调解成员国民族冲突方面发挥作用的原因所在。”[12]发展离不开民族国家内部的和谐稳定,也有赖于民族国家外部和平共处的国际环境。从这个意义上说,泛北部湾地区东南亚国家侵占和声索南中国海诸岛礁及其相关海域“主权”的行径,实际上是破坏了该区域经济合作发展的良好环境,无益于民族国家内部和外部问题的根本解决。

3.区域性的民族问题引发超区域的世界政治、经济联动和制约。

民族问题产生和存在的根本原因,是民族权益的诉求未能得到满足。这种民族权益主要包括民族的经济利益、政治权利和文化价值。

对于泛北部湾地区国家内部来说,一个国家各民族经济发展的差距和不平衡、政治地位的悬殊和民族习俗、宗教文化的包容程度等等,都可以产生民族问题;对于该地区的民族国家之间来说,跨国民族的向心或离心运动、民族国家的疆域统一与主权维护等等,都会引发民族国家的矛盾和冲突,作为当事国的民众,都无可避免地被卷入国族意义上的矛盾和冲突。更为重要的是,当今世界的国际关系早已超越当事国双方之间的关系,而是由于其他国家的干涉和介入,形成更为了复杂的“国际”关系。“民族问题的解决,对东南亚国家来说,是寻找适合自身发展模式的重要一步,同样也是发展能否持续的关键问题。”[12]东盟国家只有处理好民族问题,发展才能走得更稳。对于泛北部湾地区国家来说,尤其如此。

泛北部湾地区历史上曾不同程度地遭受外国殖民统治,世界上一些大国在该地区都有影响,即便该地区民族国家相继独立后,原来的宗主国仍然千方百计加强其在原殖民地的影响力。例如,美国对菲律宾,英国对马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚等原马来亚联邦,以及日本对台湾地区等等,都试图利用自己原来的宗主地位施加各种影响。即便是没有建立殖民统治,只要具有地缘政治、地缘经济和地缘军事意义,美日澳诸国也不遗余力地进行“和平演变”和政治、经济、文化渗透,试图获取自己的最大利益。众所周知,美国对于台湾和越南的“支持”,美国和澳大利亚对于印度尼西亚反共活动的支持等等,都是不言而喻的,以至于美国的“亚洲利益”和“亚洲的再平衡战略”,都无一例外地得到了美国盟友日本和澳大利亚的支持。一旦泛北部湾地区发生事件,美国等西方发达资本主义国家便“出面调停”,扮演其早已习惯了的“世界警察”角色,对当事国说三道四,指手画脚,甚至不惜以武力相威胁,迫使当事国“就范”。相比之下,法国虽然殖民统治过越南,荷兰、西班牙、葡萄牙等国,也在泛北部湾地区建立过自己的殖民统治,但殖民结束后,它一般不重返前殖民地干涉,而英国则附和美国居多。

以美国为首的西方霸权国家重返亚洲,名义上是帮助维护亚洲地区的“和平与稳定”,实际上借“维和”之名,行攫取经济、政治、军事利益之实。其惯用伎俩,一是以人权状况为幌子或宣传“中国威胁论”,制造国际舆论,干涉他国内政;二是培植民族国家内部的反对派挑起纷争和动乱,然后施以外交压力或以“维和”之名进行武装干涉;三是虚构核武之名,给予经济和军事制裁。除第三种方式目前没有运用在泛北部湾地区外,前面两种方式已在泛北部湾地区屡试不爽。由于它们的干涉,泛北部湾区域内的民族问题很容易演变成为超区域的世界政治、经济和军事问题。

对于美国的卑劣行径,美国媒体也提出了强烈的批评。例如,美国《福布斯》杂志网站于2014年6 月22 日发布了《〈纽约时报〉的“中国威胁”谬论、“转向亚洲”及奥巴马的外交政策遗产》一文。该文指出:“在《纽约时报》6 月18 日题为‘中国的权力攫取令人警惕’的社论中,该报再度提出和渲染——中国是侵略者的谬论。社论提及,‘北京采取措施,对南海的许多岩礁宣示主权’,以及‘上个月国防部长哈格尔发布一份措辞强烈的声明,谴责中国“在南海破坏稳定的单边行动。”’然而,事实几乎恰恰相反。…… 《纽约时报》为权势集团和奥巴马的政绩尽忠尽职,这样做的同时散布‘中国威胁’谬论,它是怀有偏见、不公正和不真实的,最终,对美国也是危险的。”[32]显然,美国其实是为了自己的政治、经济、军事和文化(特别是价值理念)等利益考量而编造谎言,并大肆散布“中国威胁”谬论,以为自己的政治、经济、军事行动寻找漂亮的借口而已。从这个意义上说,美国所谓的“维护地区和世界的和平与稳定”是假,攫取自己所需的利益是真。它不仅不是世界和平与稳定的维护者,反而是世界麻烦或动乱的制造者或幕后推手。

在中国—东盟自由贸易区的建设和发展过程中,北部湾沿岸的广西、广东、海南及港澳台之间既有合作也有竞争,竞相争夺中国走向东盟的“桥头堡”,而西南地区的云南省也在争夺这“堡主”地位,无序的竞争不但无益于中国—东盟自由贸易区的建设和发展,反而会损害这些地区汉族和少数民族的根本利益。[33]

笔者在问卷调查①本次问卷调查历时近五个月(2011年8 月16 日至2012 月1 月6 日),在广西防城、钦州、北海、东兴等地以判断抽样方式现场发放、隔日回收问卷的方式进行,在广东、海南等地委托华南农业大学MPA 学员以判断抽样方式现场发放和回收问卷的方式开展调查。本次共发放问卷750 份,回收问卷736 份,有效问卷710 份(其中广西200 份、广东431 份、海南79 份),问卷回收率和有效率分别为98.13%和96.47%。从有效问卷的样本特征看,男女比例分别为54.79%和45.21%,其中广西男女比例分别为62.50%和37.50%,广东男女比例分别为52.44%和47.56%,海南男女比例分别为48.10%和51.90%;从年龄特征上看,35 岁及以下占75% (男女分别为36.2%和38.8%),36-45 岁占15% (男女分别为10.7%和4.3%),46-55 岁占9.2% (男女分别为6.8%和2.4%),56-65 岁及以上占0.7% (男女分别为0.6%和0.1%);从地域上看,来自地级城市的584 份问卷中,广西172 份(男女分别为113 份和59 份)、广东363 份(男女分别为195 份和168 份)、海南49 份(男女分别为23 粉和26 份),这些地级市的汉族占93.69%,壮、京、瑶、苗、满、侗、仫佬、蒙古、朝鲜、维、回等少数民族占0.43%;从问卷的城市分布状况看,南宁占7.11%、北海6.83%、钦州7.68%、防城港3.27%、东兴3.98%、湛江28.88%、廉江和雷州1.71%、徐闻4.13%、海口和临高0.43%、东方市3.84%、三亚4.84%、广州8.53%、深圳7.11%、惠州7.11%;从文化程度上看,研究生及以上6.34%,本科53.52%,大专22.68%,中专6.82%,高中6.34%,初中2.25%,小学及以下0.14%;从职业分布上看,党政机关领导干部占8.24%、一般公务员23.27%、企事业单位领导干部8.09%、企事业单位职员21.24%、个体务工者14.88%,其他24.28%。本次问卷数据统计分析借助于SPSS 应用软件进行,特此说明。中发现,被调查者在乐见区域经济合作的同时,也对影响区域经济合作的诸多因素感到困惑。被调查者对“泛珠三角区域合作与泛北部湾经济区域合作及西部大开发有矛盾和冲突吗?”问题的回答,肯定、否定和基本否定的比例大体相当,反映出人们对超区域经济合作影响的认识仍有较大分歧。具体情况见表1。不过,具体到广东和华南周边省区的合作与竞争状况问题,被调查者的回答都普遍持肯定态度。具体情况见表2。

表3 数据显示,被调查者对中越边境广西段内的边境贸易对中越安邻、睦邻和富邻关系的影响持正面看法。广西北部湾经济区内被调查者对此也持乐观态度,具体情况见表4。

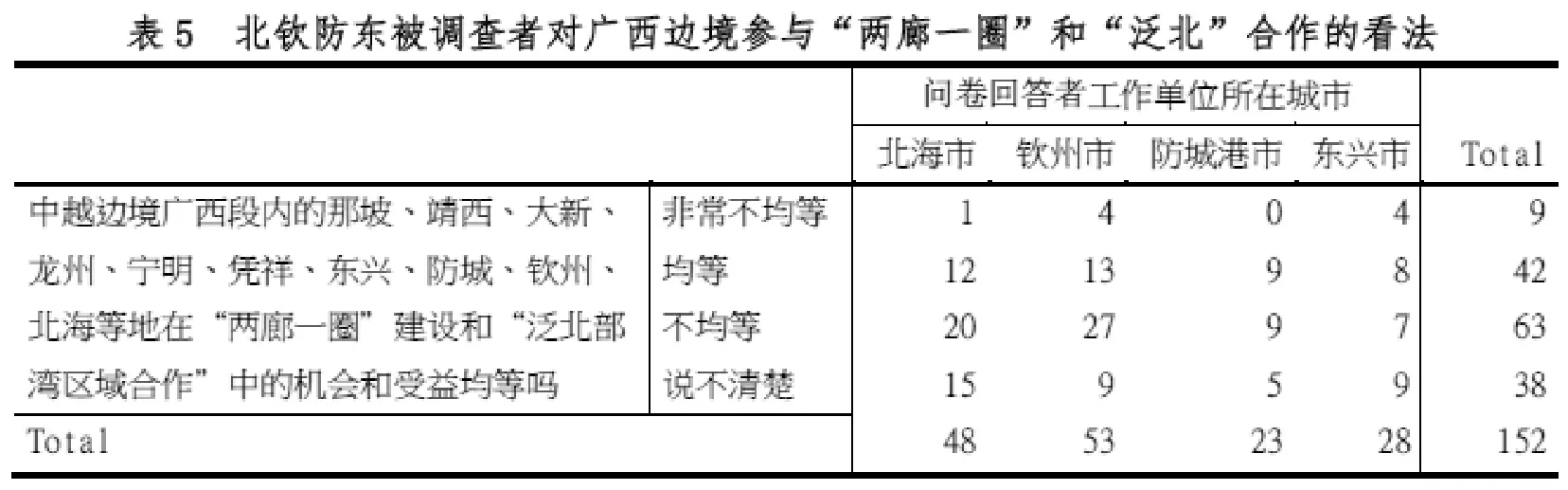

从地缘经济角度看,21 世纪初期中越两国总理提出的“两廊一圈”规划共识及其战略部署和实践,有可能在泛北部湾区域合作和中国—东盟自由贸易区建设中率先突破。由于越南近年来在中国南海主权和海洋开发问题上频频出现挑衅动作,被调查者对划界后的中越陆地和北部湾的经济合作持观望态度。图1 数据显示,认为中越边境广西段内参与“两廊一圈”建设和“泛北部湾区域合作”的机会和受益均等的被调查者大抵持平,但认为“不均等”的粤桂琼被调查者依次递减,而选择“不清楚”选项的被调查者却依次递增,说明“泛北部湾区域合作”或受中国南海局势的影响。表5 则反映了广西被调查者的看法。

关于中越两国跨国旅游合作对民族社会影响程度的看法,被调查者总体上认为有很大影响,认为影响“一般”的也有三成多,也有少数人认为“没有影响”。具体情况见图2。

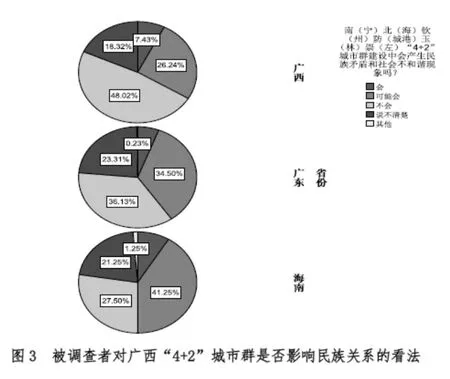

值得注意的是,对于北部湾广西经济区内“4 +2”城市群(南宁、北海、钦州、防城港、玉林、崇左)建设是否会影响当地的民族关系的问题,广西的被调查者表示“不会”比“可能会”的百分比高出近两倍,海南的被调查者认为“会”的比例则是“不会”的1.5 倍,广东省的被调查者认为“不会”与“可能会”的比例基本持平。不过,这三省区均有20%左右的被调查者回答“说不清楚”,而明确表示“会”的比例不高。具体情况见图3。

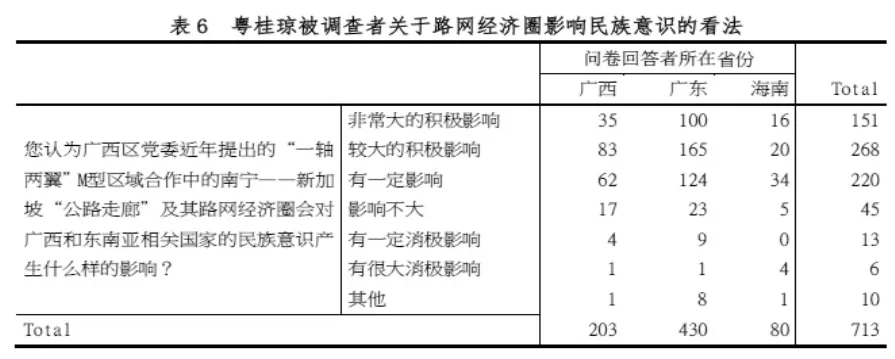

对于“一轴两翼”M 型区域合作中的南宁—新加坡“公路走廊”及其路网经济圈建设及其对广西和东南亚相关国家的民族意识产生何种影响的问题,粤桂琼被调查者持肯定意见居多,无论是汉族还是少数民族,各地问卷调查结果基本一致。具体情况见表6、表7。

至于“泛北部湾区域经济合作”会不会引发国内外民族矛盾和民族问题,粤桂琼省区被调查者的回答情况值得重视和分析。广西被调查者回答“不会”的比例接近“可能会”的4 倍,广东被调查者回答“不会”的比例接近“可能会”的2 倍,均远高于海南。相反,海南被调查者回答“可能会”的比例则高出“不会”的一倍多,而且广东、海南的被调查者中有超过20%的人选择了“说不清楚”。这些数据在一定程度上反映了地处我国南海北端的海南人对南海局势的变化更为敏感,也在一定程度上说明国际政治和国际关系对区域经济合作可能产生的影响。具体情况见图4。

图5 则直观地展现了被调查者关于南海局势对“泛北部湾区域经济合作”产生何种影响的看法。数据显示,粤、桂、琼的被调查者认为“可能会”的比例有20%多,均高于“影响不明显”选项,但广东地区的被调查者选择“正面影响”和“较大负面影响”的比例相当,而海南省被调查者回答“说不清楚”的比例最高,接近40%。

不过,被调查者对中国环北部湾沿岸近年上升为国家战略区域可促进“泛北部湾区域经济合作”持肯定意见,但也有部分被调查者认为可能会形成“恶性竞争”。具体情况见图6。

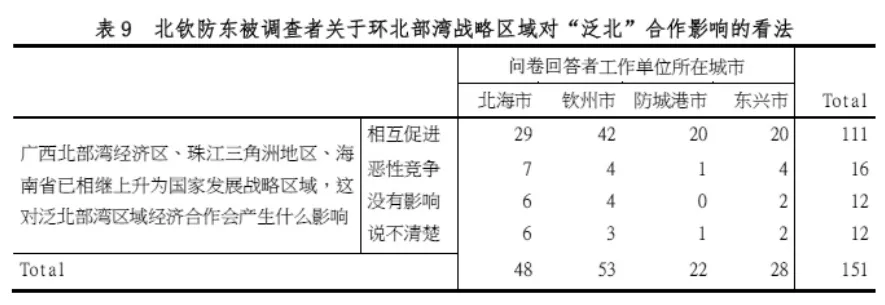

表8、表9 数据也表明,绝大多数被调查者认为,广西北部湾经济区、珠江三角洲地区和海南省已相继上升为国家发展战略区域,可与泛北部湾区域经济合作相互促进。

三、解决泛北部湾区域经济合作中的民族问题的对策建议

前已述及,泛北部湾地区民族众多,宗教状况复杂。特殊的地理区位、丰富的自然资源、复杂多变的国内外环境以及社会历史传统和现实发展诉求,共同型塑着泛北部湾地区的民族问题或民族—宗教问题。解决这些问题,还需要根据不同类型的问题,开出对诊的“药方”。

首先,发展经济和提高各民族政治、经济、社会、文化地位,仍是解决该地区国家内部的民族矛盾和冲突问题的根本出发点和立足点。民族问题产生的原因多种多样,但最根本的是民族的经济利益、政治权益和文化价值等诉求能否得到满足和切实保障。无论是菲律宾和印度尼西亚的民族分离运动,还是马来西亚的“马来人优先权”问题,甚至该地区不同时期出现的多国反华、排华事件,都不同程度地夹杂着经济、政治、社会、文化等方面的综合因素。“东南亚历史的整体性造就了本地区文化的共同性,这种文化共同性成为多民族共存的决定性因素。现代化进程中国家与社会的整合以及经济生活的不可分割,又使多民族共存成为必然。但是,民族文化固有的接纳与排斥的两面性,使由此生成的不同类型的民族主义相互碰撞,加上经济利益之争,多民族共存与民族分离主义就成为东南亚民族关系的一体两面。”[26]因此,发展民族经济、开展区域经济合作,缩小各民族之间的经济发展差距,改善和提升各民族政治地位,包容民族文化,弥合民族纷争,打击民族分离(分裂)主义势力,促进民族平等、团结和繁荣发展,增强民族国家内部的民族内聚力、向心力和凝聚力,是妥善解决民族国家内部民族问题的根本出路和不二法门。在这方面,新加坡的民族和谐发展有其成功经验,我国各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系可资借鉴。

其次,对于跨国民族矛盾和冲突问题,所有民族国家都应该在和平共处的基础上坚持互不干涉内政和联合打击暴力或恐怖主义相结合的原则,以为地区和平稳定和区域经济合作提供必须的和最大可能的国际国内环境。同时,应以经济发展的互惠共赢促进各国民族社会的发展进步,以区域经济合作的优势互补和相互依存消解跨国民族之间的矛盾和冲突,积极引导侨胞入籍归化和落地生根,使其成为跨国经济合作共赢的桥梁纽带。此外,还应该细致区分民族问题和宗教问题,各国应该在经济、政治、社会、文化等方面切实解决和满足本国各民族和信教民众的根本利益诉求,才能更好地切除或斩断跨国民族—宗教问题的国际联结。

再次,对于区域一体化与经济全球化博弈下的民族矛盾和冲突问题,泛北部湾地区各国应该着眼于区域一体化和合作最优化的长远目标,在整合和推进各自国内各民族经济社会和谐发展的基础上,切实遵守《南海各方行为宣言》,搁置争议,共同开发。同时,摒弃冷战思维和殖民心结,正确看待他国和平崛起,警惕新殖民主义和民族主义滋生泛滥,杜绝利用民族主义和本国民意“绑架”政府,妥善处理区域经济合作中出现的矛盾和摩擦,当事国双方直接对话沟通和平等协商,避免将“事态”扩大化、多边化和国际化,更不能将一般的经济问题政治化和军事化,避免他国干涉和“引狼入室”,努力实现本国问题国内解决,区域问题区域解决,避免引发超区域的国际纷争和干预。

在泛北部湾区域经济合作过程中,国家领海主权是难以绕开也无法绕开的一大难题,与此相关的海洋专属经济区自然也难以回避,但泛北各方应本着互利共赢的原则,尊重历史,面向未来,在平等协商的基础上,妥善解决双方的领海主权问题。在这方面,中越两国在陆地边界和北部湾海域成功划界,马来西亚和文莱也于2009年签署边界划分互换书,通过友好方式解决了两国之间悬而未决的边界划分等问题。①该互换书最终确定了两国领海、大陆架和经济专属区的界线,确认了马来西亚两个石油开采区与文莱的重叠,在文莱海域内,文莱根据联合国海洋公约对这两个石油开采区拥有主权。这两个石油开采区在商业安排区内,产出的石油收入将由两国分享。[34]这为南海各方尊重中国领海主权提供了成功范例,也为泛北部湾地区各国经济合作提供了坚实的基础。在目前南中国海局势复杂的情况下,合作各方应该通过主权争议搁置化、经济合作互利化、政治沟通常态化、海洋监管常规化、海事协作高效化、海上反恐机制化和反对别国干涉化等措施,加速推进泛北部湾地区的一体化发展,才能从根本上解决该地区的民族问题。

四、结语

曾有学者将泛北部湾地区视为东南亚甚至亚洲的“火药桶”,这在一定程度上反映了该地区的地缘意义。而民族问题或民族—宗教问题以及由其延伸而来的民族国家的领土主权,很可能会成为这个“火药桶”的导火索。如果政治利益的考量多于区域经济合作的利益考量,这个“火药桶”随时都有可能会被引爆,而遭受灾难的不仅仅是这个地区的民族国家,更是这些国家的各个民族。因此,菲律宾、越南等国在泛北部湾区域经济合作中表现出来的不和谐行为和制造出来的噪音,无疑会给该地区的全方位合作蒙上可怕的阴影。区域性的国际经济合作能否成功,既取决于民族国家内部执政党与在野党的党派之争的影响,也有赖于各国领导人的政治智慧和造福于民的行动实践。

[1]印尼:马来人与马都拉人发生冲突[EB/OL].(2000-10-27)[2014-11-29].http://news.eastday.com/epublish/gb/paper5/20001027/class 000500003/hwz227617.htm。

[2]印尼重现种族杀戮苗头[EB/OL].(2000-10-27)[2014-11-29].http://news.eastday.com/epublish/gb/paper10/20001027/class001000016/ hwz227265.htm。

[3]武文侠.印度尼西亚的民族分离主义运动[J].世界民族,2005(2).

[4]萧依剑.蜕变中的华裔[N].星洲日报,1989-12-18.

[5]曾少聪.东南亚国家的民族问题——以菲律宾、印度尼西亚、泰国和缅甸为例[J].世界民族,2008(5).

[6]韦红.20 世纪90年代以来马来西亚民族政治的淡化[J].世界民族,2002(1).

[7]王国璋.马来西亚的族群政党政治[M].台北:唐山出版社,1997.

[8]李光耀.经济腾飞路——李光耀回忆录[M].北京:外文出版社,2001.

[9]曹庆锋.马来西亚民族政策的历史嬗变及其启示[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2013(4).

[10]Marites Danguilan Vitug & Glenda M.Gloria.Under the Crescent Moon:Rebellion in Mindanao[M].Quezon City :Ateneo Center for Social Policy and Public Affairs,2000.

[11]粟明鲜.伊斯兰教在菲律宾[J].印度支那,1989(2).

[12]钟声.东南亚民族问题不容忽视[N].人民日报,2012-07-30.

[13][印尼]甫榕·沙勒.印度尼西亚的少数民族问题[J].廖崑殿,节译.南洋问题资料译丛,1957(3).

[14]王赓武.王赓武教授论文集[M].北京:中国友谊出版公司,1986.

[15]汪鲸.从宗教看东南亚华人与土著民族的族群关系——以菲律宾和马来西亚为例[J].暨南学报:哲学社会科学版,2010(3).

[16]陈晓律,等.马来西亚——多元文化中的民主与权威[M].成都:四川人民出版社,2000.

[17]杨教.印尼种族暴乱九天数百人头落地[N].北京青年报,2001-02-27.

[18]罗圣荣,赵鹏.1957-1980年的马来西亚民族问题[J].东南亚纵横,2008(3).

[19][苏]A.Я 沃罗诺夫.民族关系在群众思想中的反映[J].辰黎,译.世界民族,1986(3).

[20]廖杨.“民族—宗教问题”:概念、类型和实质[J].世界民族,2010(3).

[21]张志鹏.印尼宗教暴力冲突呼唤政府发挥依法管理宗教职能[N].中国民族报,2012-09-04(5).

[22]Syed Serajul.Islam,Ethno-Communal Conflict in the Philippines:The Case of Mindanao-Sulu Region[G]// Rajat Gangly,Ian Macduff.Ethnic Conflict and Secessionism in South and Southeast Asian:Causes,Dynamics,Solutions.New Delhi:Sage,2003.

[23]江炳伦.南菲律宾摩洛反抗运动研究[M].台北:“中国文化大学”法学院,1999.

[24]罗圣荣,等.菲律宾当代摩洛哥分离组织的发展及和谈历程[J].世界民族,2010(4).

[25]廖杨.全球化与群群社会变迁[J].黑龙江民族丛刊,2005(4).

[26]陈衍德,等.多民族共存与民族分离运动:东南亚民族关系的两个侧面[M].厦门:厦门大学出版社,2009.

[27]葛笑如,刘杰.东南亚民族宗教问题的国际伦理解读[J].黑龙江民族丛刊,2009(6).

[28]〔清〕张廷玉,等.明史·外国六[M].北京:中华书局,2000.

[29]余定邦,黄重言.中国古籍中有关新加坡马来西亚资料汇编[G].北京:中华书局,2002.

[30]老任.越南赔偿受反华骚乱影响百余家企业首笔700 多万美元[EB/OL].(2014-06-25)[2014-11-29].http://gb.cri.cn/42071/2014/06/25/6651s4590008.htm.

[31]中国—东盟20年双边贸易规模扩大37 倍[EB/OL].(2011-11-17)[2014-11-29].http://www.chinanews.com/cj/2011/11-16/3465713.shtml.

[32][美]斯蒂芬·哈纳.美媒:中国对南海主权达千年《纽约时报》怀偏见[N].乔恒,译.环球时报,2014-06-24.

[33]廖杨,蒙丽.“两廊一圈”建设及其对中越关系的影响——以广西为中心[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2005(3).

[34]孙天仁.马来西亚称与文莱边界划分问题得到解决[N].人民日报,2010-05-04(021).