汶川8.0级地震触发地质灾害发育分布规律研究*

2015-12-08梁京涛王军汪友明王猛刘斌杨磊

梁京涛,王军,汪友明,王猛,刘斌,杨磊

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059; 2.四川省地质调查院,四川成都610081)

汶川8.0级地震触发地质灾害发育分布规律研究*

梁京涛1,2,王军2,汪友明2,王猛2,刘斌2,杨磊2

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059; 2.四川省地质调查院,四川成都610081)

汶川8.0级地震共触发地质灾害13 759处,灾区39个县(市、区)的地质灾害发育密度达14.02处/ 100 km2。该文采用以上数据,探讨了地震地质灾害的区域性分布规律,着重分析了地震地质灾害与地震烈度、地层岩性、地形坡度及海拔高程等影响因素的关系,得出以下认识:①研究区地震地质灾害主要分布于发震断裂两侧30 km范围内,在区域上表现出沿龙门山中央断裂呈“带状”分布、沿水系呈“线状”或“串状”分布的特征;②地震地质灾害发生的斜坡部位与微地貌形态有着密切的关系,地震地质灾害多沿山脊线或分水岭部位高位分布;③地震地质灾害的发育程度与地震烈度呈正相关关系,地质灾害的发育密度,随着地震烈度等级的降低而降低;④地震地质灾害主要发育在较软岩岩组和坚硬岩岩组内,在地震力作用下,软岩岩组内更容易引发滑坡灾害,崩塌多发育在坚硬岩组内;⑤在海拔1 000~1 500 m,斜坡坡度30°~50°区域范围内是地质灾害集中发育区,不同坡度范围内,地震地质灾害表现出不同的优势发育类型。

汶川地震;地震地质灾害;分布规律;GIS;遥感

2008年5月12日14:28,四川省汶川县发生了8.0级地震,震中位于映秀镇西南,地理坐标为31.0°N、103.4°E。这是新中国成立以来,在人口较为密集的山区所发生的破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最大、诱发地质灾害最为严重的一次特大地震[1-4]。本次地震共造成69 227人遇难、17 923人失踪、374 643人受伤,倒塌和损毁房屋3 000万间,受灾总人数达4 625万人,受灾面积44×104km2,直接经济损失达8 451亿元[5],地震给灾区人民生命财产和基础设施造成了巨大损失。

汶川地震诱发的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,数量之多、规模之大、发育密度之高、危害之严重前所未有。其中沿龙门山断裂带分布的汶川、都江堰、彭州、什邡、绵竹、茂县、安县、北川、平武、青川10个极重灾县以及29个重灾县地质灾害分布最为密集、危害也最为严重。汶川地震后,广大地质工作者深入灾区一线,开展了大量的地质灾害应急调查、汛期排查和县市地质灾害详细调查工作,对灾区内影响人民生命财产安全的地质灾害点进行了拉网式排查工作,基本查明了地震灾区地质灾害的发育和分布情况,为灾后应急抢险及灾民临时安置工作提供了基础数据和重要参考。

为了进一步查明地震灾区地质灾害发育分布情况,更好地服务于灾后恢复重建规划和地质灾害防治规划,中国地质调查局于2010年1月下达了“汶川地震地质灾害遥感补充调查”工作项目,目的是在前期人工排查的基础上,采用遥感技术手段对区内发育的地质灾害进行补充调查工作,查明威胁铁路、公路等重要交通干线、水库、河流、风景名胜区等区域的地质灾害。本文在以上工作的基础上,探讨了地震地质灾害的区域性分布规律,着重分析了地震地质灾害与地震烈度、地层岩性、地形坡度及海拔高程等影响因素的关系,希望此项工作能为地震地质灾害的研究提供参考。

1 研究区范围及数据来源

研究区位于四川省西北部龙门山地区及岷江上游、北部大巴山区,地理坐标介于101°54'~107°12'E,28°50'~33°45'N之间。行政区划上包括四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、茂县、理县、松潘县、黑水县、九寨沟县、小金县,广元市青川县、利州区、元坝区、朝天区、旺苍县、剑阁县、苍溪县,绵阳市北川县、平武县、安县、涪城区、游仙区、江油市、梓潼县、盐亭县、三台县,德阳市绵竹市、什邡市、旌阳区、广汉市、罗江县、中江县,成都市都江堰市、彭州市崇州市、大邑县,南充市阆中市,巴中市南江县,雅安市宝兴县、芦山县、汉源县、石棉县共8个市(州)39个县(市、区)(图1),总面积98 137 km2。该地区人口较为密集,总人口1 778.8万人,占全省总人口的19.8%,是现今地球表面地形地貌和地质构造演化最复杂、地震活动最强烈、地质灾害最发育的地区之一。

图1 研究区范围

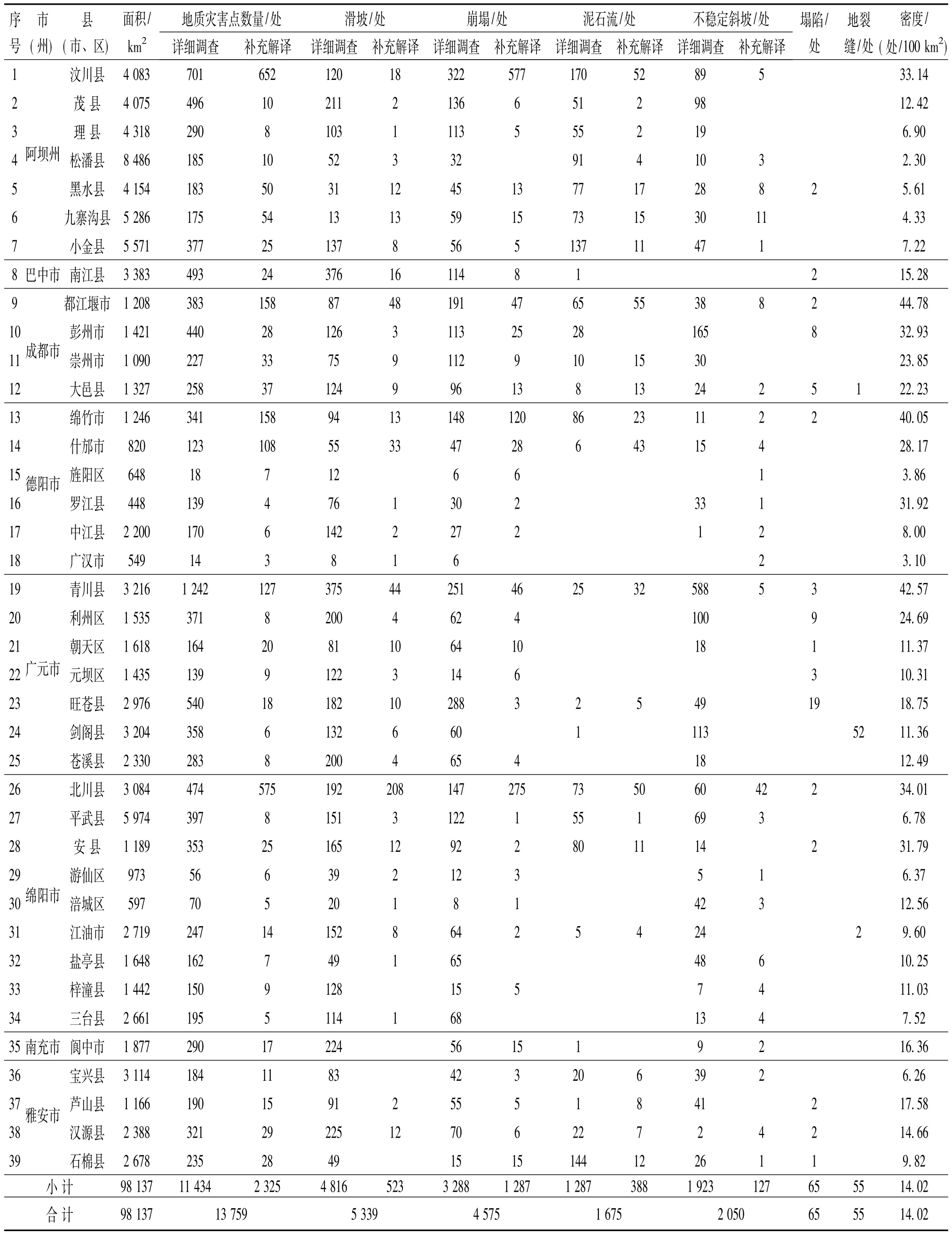

本次研究所采用的数据包括两部分,一部分为汶川地震后,四川省国土资源厅2009年组织开展的“四川省地震灾区39个县(市、区)地质灾害详细调查与区划”数据,主要采用人工排查的方式获取,共计地质灾害11 434处,包括滑坡4 816处、崩塌3 288处、泥石流1 287处、不稳定斜坡1 923处、地面塌陷65处、地裂缝55处。另外一部分数据来源于2010年四川省地质调查院完成的“汶川地震灾区地质灾害遥感补充调查”数据,主要采用2008年震后法国SPOT、日本ALOS等中等分辨率卫星数据遥感解译获取,共解译中等规模以上地质灾害2 325处,包括滑坡523处、崩塌1 287处、泥石流388处、不稳定斜坡127处;综合以上两部分数据,本次研究所采用的地质灾害数量为13 759处,其中滑坡5 339处,崩塌4 575处,泥石流1 675处,不稳定斜坡2 050处,塌陷65处,地裂缝55处。

2 地震地质灾害区域性分布规律

2.1 地震地质灾害县(市)分布特征

本次研究根据地质灾害的类型按照县域进行统计(表1)后发现,地震地质灾害在各个县域内分布差异较大。发育数量上,灾害主要集中分布在青川县、汶川县、北川县、旺苍县、都江堰市、南江县、茂县、绵竹市、彭州市、平武县、小金县等县域,其中以青川县、汶川县和北川县地质灾害数量最多,3个县地质灾害发育数量均在1 000以上。从不同县域地质灾害发育密度统计(图2)来看,地质灾害在都江堰市、青川县、绵竹市、北川县、汶川县、彭州市、罗江县、安县等县域分布密度较高,发育密度均大于30处/100 km2,都江堰市、青川县和绵竹市的灾害发育密度甚至大于40处/100 km2。

图2 不同县域地震地质灾害发育密度统计

2.2 地震地质灾害沿断裂带呈带状分布

研究表明,震后崩塌、滑坡等地质灾害沿龙门山断裂带呈“带状”分布,尤其沿发震断裂成带状特征非常明显(图3)。统计数据表明,在龙门山中央主断裂两侧30 km范围内共发育灾点7 587处,占区内灾点总数的55%,而该区面积仅占全区的26%左右,灾害发育平均密度达29.6处/ 100 km2,是全区平均密度14.02处/100 km2的2倍左右。

2.3 地震地质灾害沿水系呈线状分布

汶川地震灾区地震地质灾害的发育分布受水系控制作用明显,从整个灾区地质灾害的分布与水系的关系图(图4)可以看出,地质灾害沿河流明显呈“线状”特征分布,尤其是在龙门山山区,地形条件受水系切割强烈的地区,多表现为“串状”分布。以汶川县为例,境内绝大部分的地震地质灾害都是沿岷江、绵远河、湔江等深切河谷及其支流。岷江上游地区,几乎所有的灾害都沿岷江干流及其支流黑水河、杂谷脑河沿岸分布,仅岷江上游沿岸就发育1 760处,占全区灾害总数的12.8%,杂古脑河沿岸地质灾害的发育密度达到7.86处/100 km2。

表1 汶川地震灾区39个县(市、区)地震地质灾害统计表

图3 地震地质灾害发育分布密度图

图4 汶川地震灾区地质灾害与水系关系分布图

2.4 地震地质灾害多沿山脊线或分水岭部位高位分布

汶川地震地质灾害发生的斜坡部位与微地貌形态有着密切的关系。地震诱发的滑坡、崩塌一般位于坡体的中上部,后缘多从坡顶或分水岭处发育(图5),相比于降雨诱发的滑坡,地震滑坡的发育位置相对较高[6]。一般来说,某一斜坡在地震时是否会失稳要依赖于两个方面:一个是自然稳定程度,另一个是地震对斜坡震动的强烈程度[7]。在地震荷载作用下,地震动幅度和频谱随地形高度的变化而变化,坡顶相比坡脚具有明显的放大效应,张倬元等[8]根据卡格尔山山顶和山脚的强余震的观察记录,发现山顶地震动持续时间显著增长,并且位移、速度、加速度三个量的放大效应不同。在斜坡自然稳定程度相同的坡脚和坡体上部,上部斜坡受地震加速度影响更强烈,微地貌形态上具体表现为,在地形坡度由缓变陡的过渡转折部位往往是崩塌集中发育的地段;在单薄的山脊部位、孤立山头或多面临空的山体上部地质灾害尤为发育。

图5 青川县红石河区域地质灾害遥感影像图(2008年5月18日航空影像)

3 地震地质灾害发育分布的影响因素分析

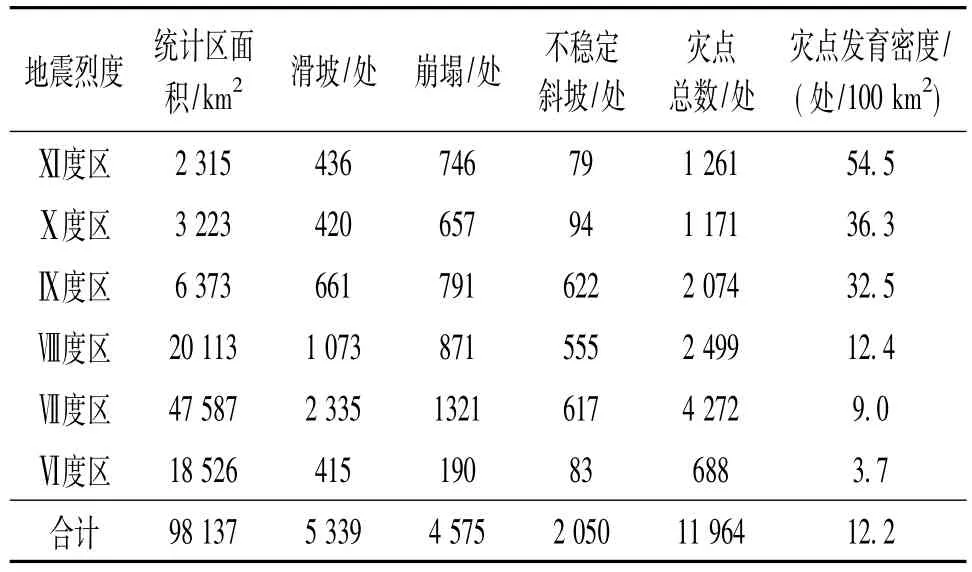

3.1 地震烈度与地质灾害

地震地质灾害的发育程度与地震烈度呈正相关的关系。一般认为,地震引起的破坏是由地震惯性力造成的,而惯性力又决定于地面加速度,地震烈度每增加一度,加速度大约增加一倍。龙门山断裂带地震烈度高、地震破坏性强,整个龙门山断裂带的地震烈度基本都在VIII度以上,汶川地震诱发的大型滑坡主要出现在该烈度区内(图6)。

图6 汶川地震灾区地震烈度与地质灾害关系图

从不同地震烈度区地质灾害的发育类型、数量、发育密度等要素统计(表2)来看,全区58.6%的地质灾害集中分布于大于Ⅷ度的地震烈度区域内,在地震烈度高达Ⅺ度的震中及龙门山中央断裂附近,地震地质灾害的发育密度高达54.5处/100 km2,在距离中央断裂较远的Ⅵ度区,地震地质灾害的发育密度迅速下降至3.7处/100 km2。研究区地震地质灾害的发育密度,随着烈度的降低而降低,其分布规律与地震烈度等级具有较好的相关性。

表2 不同地震烈度区地质灾害发育情况统计表

3.2 工程地质岩组与地质灾害

区内工程地质岩组可以概括为坚硬岩岩组、较坚硬岩岩组、较软岩岩组、软弱岩岩组、松散岩岩组共5个大类。从区内地质灾害在不同工程地质类型中的发育情况统计(表4)来看,地质灾害主要发育在较软岩岩组和坚硬岩岩组内,尤其在较软岩岩组内发育数量最多,密度最高。区内软弱岩岩组主要有千枚岩、片岩、炭质板岩等岩石构成,此类岩石易风化、抗剪强度低,在地震力作用下,容易引发滑坡灾害。相比而言,崩塌更多分布在花岗岩、碳酸盐岩、砂岩等坚硬岩石组成的坚硬岩岩组内。

3.3 海拔高程与地质灾害

对研究区内12 084处(不包括1 675处泥石流)地质灾害点,按照不同的高程区间段进行统计(表5)发现,地质灾害主要发育在500~2 000 m之间,这个范围仅占统计区内面积的45.9%,但灾害发育数量确占到了全区的83.4%,其中又以1 000~1 500 m范围内灾害最为发育,密度达到33.2处/100 km2,海拔高于3 000 m地质灾害发育较少,密度仅为0.7处/100 km2。

3.4 地形坡度与地质灾害

边坡坡度对地震地质灾害的发育有一定的控制作用,就滑坡而言,在某一地区条件下存在着一个容易触发的坡度范围。如1974年昭通7.1级地震的滑坡多发生在35°~45°的坡地上,1973年的炉霍7.9级地震引发的滑坡多发生在30°~50°之间[9-10],1996年的云南丽江7.0级地震,滑坡多发生于25°~45°的坡地上[11]。本次研究,根据对地震灾区地质灾害发育坡度的调查和分析,坡度30°~50°斜坡区域是地质灾害集中发育区,其发育数量占到地质灾害总数量的80%左右。不同坡度范围内,表现出不同的优势发育类型,如崩塌主要发育在>40°斜坡区,滑坡在坡度20°~40°的斜坡区域发育数量最多,泥石流主要堆积于坡度<20°地势相对平缓的区域。

表4 不同工程地质岩组内地质灾害发育数量统计表

表5 不同高程段地质灾害发育统计表

4 结论

(1)根据“四川省地震灾区39个县(市、区)地质灾害详细调查与区划”数据和“汶川地震灾区地质灾害遥感补充调查”数据,汶川地震灾区共发育地震地质灾害13 759处,其中滑坡5 339处,崩塌4 575处,泥石流1 675处,不稳定斜坡2 050处,塌陷65处,地裂缝55处,四川省地震灾区39个县(市、区)的地震地质灾害发育密度达14.02处/ 100 km2。

(2)地震地质灾害的发育分布受断裂构造和水系的控制作用明显。研究区地震地质灾害主要分布于发震断裂两侧30 km范围内,在区域上表现出沿龙门山中央断裂呈“带状”分布、沿水系呈“线状”或“串状”分布的特征。

(3)地震地质灾害发生的斜坡部位与微地貌形态有着密切的关系。地震诱发的滑坡、崩塌一般位于坡体的中上部,后缘多从坡顶或分水岭处发育,相比于降雨诱发的滑坡,地震滑坡的发育位置相对较高。

(4)地震地质灾害的发育程度与地震烈度呈正相关的关系。研究区58.6%的地质灾害集中分布于大于Ⅷ度的地震烈度区域内,地震地质灾害的发育密度,随着地震烈度的降低而降低,其分布规律与地震烈度等级具有较好的相关性。

(5)地震地质灾害主要发育在较软岩岩组和坚硬岩岩组内,尤其在较软岩岩组内发育数量最多,密度最高。千枚岩、片岩、炭质板岩等岩石易风化、抗剪强度低,在地震力作用下,更容易引发滑坡灾害;相比而言,崩塌更多分布在花岗岩、碳酸盐岩、砂岩等坚硬岩石组成的坚硬岩岩组内。

(6)海拔500~2 000 m范围,坡度30°~50°的斜坡区域是地质灾害集中发育区,其发育数量占到地质灾害总数量的80%左右。不同坡度范围内,表现出不同的优势发育类型,崩塌主要发育在>40°斜坡区,滑坡在坡度20°~40°的斜坡区域发育数量最多,泥石流主要在坡度<20°地势相对平缓的区域堆积。

[1]殷跃平.汶川8级地震地质灾害研究[J].工程地质学报,2008,16(4):433-444.

[2]黄润秋,许强.中国典型灾难性滑坡[M].北京:科学出版社,2008.

[3]黄润秋,李为乐.“5.12”汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(12): 2585-2592.

[4]陈运泰.汶川特大地震的震级和断层长度[J].科技导报,2008,26(10):26-27.

[5]中华人民共和国国家统计局.中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公告[Z].2009-02-26.

[6]梁京涛.遥感和GIS在汶川地震灾区地质灾害调查与评价中的应用研究-以青川县为例[D].成都:成都理工大学,2009.

[7]唐川,朱静.GIS支持下的地震诱发滑坡危险区预测研究[J].地震研究,2001,24(1):73-81

[8]张卓元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1993.

[9]周本刚,张裕明.中国西南地区地震滑坡的基本特征[J].西北地质学报,1994,16(1):95-103.

[10]李明辉,王东辉,高延超,等.鲜水河断裂带炉霍7.9级地震地质灾害研究[J].灾害学,2014,29(1):37-41

[11]唐川,黄楚兴,万晔.云南省丽江大地震及其诱发的崩塌滑坡灾害特征[J].自然灾害学报,1997,6(3):76-84.

Development and Distribution Rules of Geohazards Induced by Wenchuan M 8.0 Earthquake

Liang Jingtao1,2,Wang Jun2,Wang Youming2,Wang Meng2,Liu Bin2and Yang Lei2

(1.Stake Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection,Chengdu 610059,China; 2.Sichuan Geological Survey,Chengdu 610081,China)

Wenchuan M8.0 earthquake triggered 13759 geological disasters in total,and the geological disaster development density of39 counties(cities,districts)is14.02/100 km2.According to the above data,regional distribution pattern of seismic and geological disasters are discussed.It ismainly focused in the analysis on the relationship between geological disasters and the influencing factors including earthquake intensity,lithology,terrain slope and altitude,and the following conclusions are derived:①In the research area,the geological disasters mainly distributed along both sides of the coseismic fault and within 30 km of the coseismic fault.On the regional scale,the distribution pattern appears zonal distribution along Longmenshan central fault,and linear distribution or string-like distribution along the water system.②The slope position of geological disasters has close relationship with micro-landforms,and the geological disasters distributed mainly on the high position along the ridgelines and watersheds.③The development level of geological disasters has positive relationship with earthquake.The development density of geological disasters decreases as the earthquake intensity decreases.④Geological disastersmainly develop in relative soft rock formations and hard rock formations.By the effectof earthquake force,landslides usually occur in soft rock formation,and rock falls often develop in hard rock formation.⑤Geological disasters mainly develop within the areawhere the altitude is from 1000 to 1500m,and the slope is from 30°to 50°.In different ranges of slope,geological disasters demonstrate different advantage developmental patterns.

Wenchuan earthquake;earthquake-induced geohazards;distribution rule;GIS;RS

P642;X43

A

1000-811X(2015)01-0063-06

10.3969/j.issn.1000-811X.2015.01.013

梁京涛,王军,汪友明,等.汶川8.0级地震触发地质灾害发育分布规律研究[J].灾害学,2015,30(1):63-68.[Liang Jingtao,Wang Jun,Wang Youming,et al.RESEARCH ON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION RULESOFGEOHAZARDS INDUCED BYWENCHUAN Ms8.0 EARTHQUAKE[J].Journal of Catastrophology,2015,30(1):63-68.]

2014-05-07

2014-06-11

中国地质调查局西南地区重大地质灾害隐患遥感综合调查评价(12120113010000);中国地质调查局汶川地震灾区高位泥石流遥感调查评价(1212011220149);四川省地质矿产勘查开发局“四川地震灾区高位泥石流遥感早期识别及风险评估”

梁京涛(1982-),男,山东泰安人,博士研究生,主要从事地质灾害、环境地质遥感与GIS应用研究. E-mail:liangjingtao0419@163.com