农村小学教师留守儿童刻板印象的SEB研究

2015-12-05杨思亮程玉梅曹杏田

杨思亮 ,程玉梅 ,曹杏田

(1.桐城师范高等专科学校,安徽 桐城 231400;2.安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 231400)

基于第六次人口普查数据分析,0—17岁留守儿童占儿童比例为25%,农村留守儿童占留守儿童比例为87.52%,即全国农村留守儿童为6102.55万,其中小学阶段儿童有1953万,占全部农村留守儿童的32.01%[1]。农村留守儿童已经成为一个庞大的群体,相关的研究显示留守儿童较易产生认知偏离和个性心理发展异常等心理健康问题,并且表现出比非留守儿童更高的学习焦虑、对人焦虑、身体症状、冲动倾向、孤独倾向和恐怖倾向[2]。究其原因,一般归结于父母在外,家里的监护人疏于留守儿童的性格养成和情感沟通,从而导致的留守儿童的焦虑无助感增加,安全感减弱[3-5]。相应提出的教育措施一般是加强教师与留守儿童的情感交流,并据此设立相应的“留守儿童之家”类的机构,为留守儿童设置丰富的课余活动,让留守儿童得到了更多的情感呵护和个性塑造。但是,这样的教育措施也有着不足之处,人为地将留守儿童与非留守儿童分类,对留守儿童问题及教育开展宣传,很容易导致留守儿童“污名化”,简单地将留守儿童等同于问题儿童,卢芳芳等(2011)的研究发现小学教师对留守儿童有着较稳定的刻板印象,倾向于将留守儿童的概念和行为与消极属性词联系在一起[6]。

刻板印象一直是社会认知心理学研究的重要课题,对刻板印象的测量逐渐从早期的直接外显测量发展到现在的间接内隐测量。刻板解释偏差(Stereotypic Explanatory Bias,简称 SEB)是测量内隐态度的重要指标,指个体在与其刻板印象不一致的情境中所表现出的解释偏差,能够准确反映个体对某特定对象的刻板印象在信息加工过程中的作用。以往众多研究已经证明,SEB与内隐联想测验(IAT)在研究内隐态度方面具有相当的信度,而且SEB研究更自然、更真实,能够有效地激发人们的内隐态度,具有良好的生态效度[7]。

如若农村小学教师确实污名化了留守儿童,简单地将留守儿童与消极属性相联系,根据“期望效应”的研究,必然导致小学教师对留守儿童教育的偏失,影响留守儿童健康全面的发展。本研究采用SEB研究农村小学教师对农村留守儿童和非留守儿童的内隐态度,以期发现农村留守儿童受教育现状。

一、研究方法

(一)研究被试

安徽省某镇中心小学及下属小学的一至六年级授课教师68人,男性38人,女性30人。学校留守儿童比例为45.6%。

(二)研究工具

根据SEB理论编制的“刻板解释偏差”问卷,由25个原因填空句子构成。所有句子只向被试呈现关于事件结果的前半句,要求被试根据自己的理解或想象填写事件原因,不作数量限制。其中,有16个SEB项目,这些句子与对留守儿童刻板印象有关,其余9个句子是中性项目。16个SEB项目中,有8个项目的主语是与留守儿童的概念相关,如“妈妈长年在外地打工的小李”等,另外8个项目的主语是与非留守儿童的概念相关,如“与爸妈生活在一起的小张”等,主人公的称谓不包含任何性别信息;16个SEB项目的事件结果描述部分与刻板印象相关,与刻板印象一致和不一致的积极和消极描述各4个,所有项目随机分布。

问卷四周后重测信度0.86,克伦巴赫系数为0.80,符合测验编制要求。

(三)研究程序

采用统一的指导语和统一的答题纸进行团体施测,只说明这是一个完成句子测验,只需要按照自己的理解进行回答,无对错之分,答案没有数量限制。

(四)数据处理

由两名心理学专业研究生分别对问卷的SEB项目进行分类编码,判断被试填写的内容是否对事件结果的解释,并剔除无效回答。分别计算被试对留守儿童主语题目和非留守儿童主语题目所做的解释数量,将与刻板印象不一致的句子情境中的解释总数减去与刻板印象一致的句子情境中的解释总数,得到两个SEB分。SEB1分表示被试对留守儿童主语的积极解释总数减去消极解释总数,SEB2分表示被试对非留守儿童主语的消极解释总数减去积极解释总数。

除了统计不同情境下的解释总数,根据被试回答的归因性质进行统计,分别计算积极和消极事件结果下被试对留守儿童主语题目和非留守儿童主语题目外归因和内归因的数量。

二、研究结果

(一)被试总体及不同性别被试S EB得分

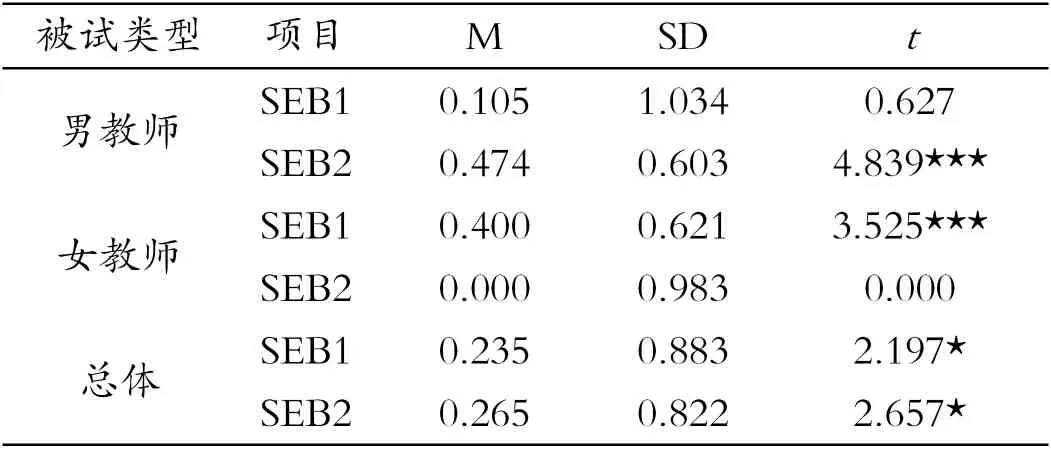

将被试的SEB得分与0作比较,单样本t检验结果见表1。

表1 被试S EB得分的单样本t检验结果

由表1的结果可以看出,农村小学教师表现出了SEB效应,即对与留守儿童或非留守儿童刻板印象不一致行为的归因数显著大于刻板印象一致行为的归因数,也就是说,农村小学教师在留守儿童表现出积极行为时给予了更多的解释,在非留守儿童表现出消极行为时给予了更多的解释。男、女教师分别在面对非留守儿童和留守儿童时表现出了SEB效应,即男教师会给予非留守儿童的消极行为更多的归因,女教师会给予留守儿童的积极行为更多的归因。

(二)内-外归因条件下被试S EB得分

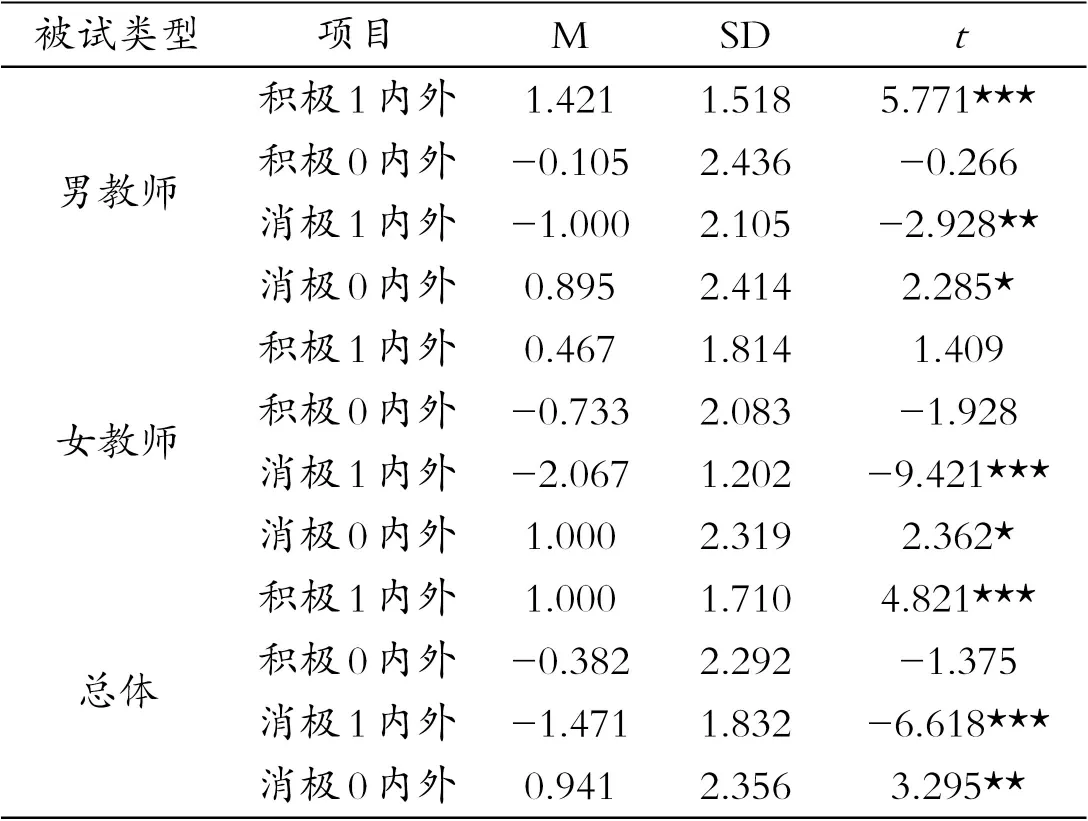

根据农村小学教师对SEB项目的归因性质分别计算出留守儿童和非留守儿童主语积极和消极行为结果的内外归因数量,然后计算对同一类主语同一类行为结果的内外归因数量之差,包括:“积极1内外”表示农村小学教师对留守儿童的积极行为结果的内外归因差,“积极0内外”表示农村小学教师对非留守儿童的积极行为结果的内外归因差,“消极1内外”表示农村小学教师对留守儿童的消极行为结果的内外归因差,“消极0内外”表示农村小学教师对非留守儿童的消极行为结果的内外归因差。将农村小学教师在各种情境下的内外归因差与0作比较,单样本t检验结果见表2。

表2 被试各情境下内外归因差单样本t检验结果

表2结果表明,农村小学教师在留守儿童表现出积极行为和非留守儿童表现出消极行为时倾向于内归因,在留守儿童表现出消极行为时倾向于外归因;男教师在留守儿童表现出积极行为和非留守儿童表现出消极行为时倾向于内归因,在留守儿童表现出消极行为时倾向于外归因;女教师在非留守儿童表现出消极行为时倾向于内归因,在留守儿童表现出消极行为时倾向于外归因。进一步比较男、女教师各种情境下的内外归因差,独立样本t检验结果见表3。

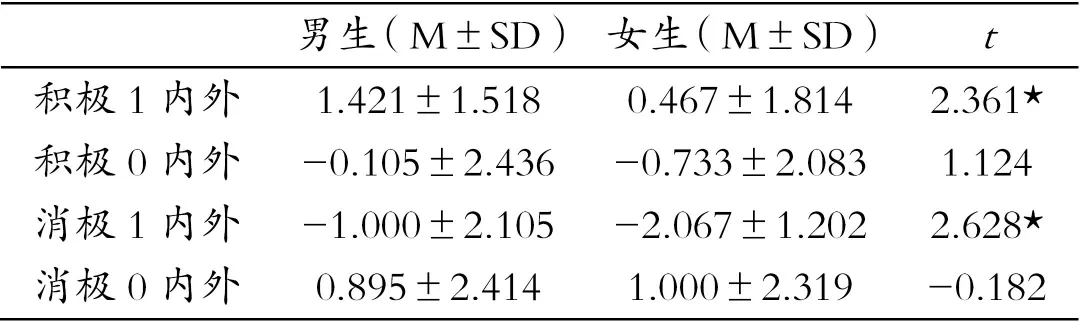

表3 男、女教师各情境下内外归因差独立样本t检验结果

表3结果表明,男教师在留守儿童表现出积极行为时比女教师更倾向于内归因;女教师在留守儿童表现出消极行为时比男教师更倾向于外归因。

(三)内-外归因条件下被试S EB得分卡方检验

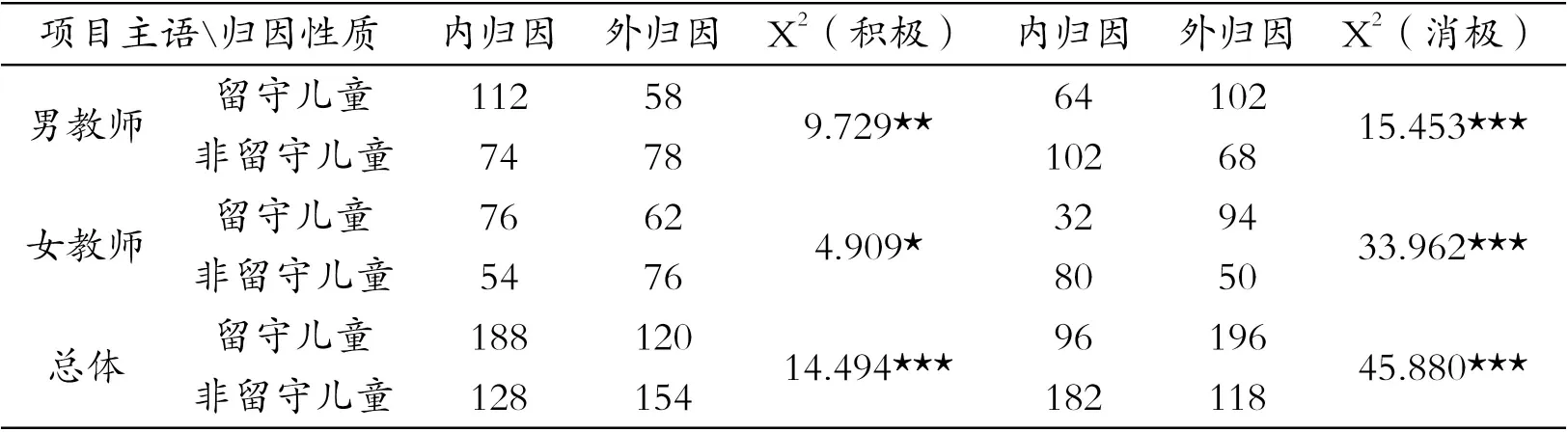

由“项目主语的类型”和“归因性质”组成四格表,进行卡方检验,结果见表4。

表4结果表明,男、女教师在留守儿童和非留守儿童呈现积极或消极行为时都表现出了明显的SEB效应。男、女教师都倾向于将留守儿童的积极行为进行内归因,将非留守儿童的积极行为进行外归因;倾向于将留守儿童的消极行为进行外归因,将非留守儿童的消极行为进行内归因。

三、研究启示

刻板解释偏差研究的基本假设是(1)个体在面对与自己刻板印象不一致的结果时,会给予他人的行为更多的解释[8];(2)个体在面对与自己刻板印象不一致的结果时,倾向于作出环境归因(外归因)而不是个人归因(内归因)[9]。从解释的数量上看,农村小学教师存在刻板解释偏差(表1),但男、女教师的刻板解释偏差针对的对象不同,男教师会给予非留守儿童消极行为表现更多的解释,女教师会给予留守儿童积极行为表现更多的解释,即在男教师的内隐认识中认为非留守儿童更应该表现出积极行为,女教师的内隐认识认为留守儿童更应该表现出消极行为。从归因性质上看,农村小学教师都倾向于将留守儿童的消极行为归因于环境因素,积极行为归因于个人因素(表2),这与孙传勇等(2013)关于“大学生对农村留守儿童污名效应”的研究结论较为接近,孙传勇的研究发现大学生的内隐观念倾向于将农村留守儿童与积极属性词相联系[10],但与卢芳芳等(2011)的研究明显不一致,卢芳芳的研究认为小学教师倾向于将留守儿童与消极属性词相联系。究其原因,可能有以下几方面。

首先,虽然社会舆论媒体在宣传报道留守儿童事件时,多以负面形象描绘他们[11],但是,国家、省市各级教育机构近年来开展小学教师的长短期培训项目,在培训中教师能够更加全面地认识留守儿童,形成正确的教育观念和态度。

其次,对农村留守儿童刻板印象研究的被试多采用小群体,难免会出现研究的偏差,导致研究结论的不一致,需要大规模的多层次被试研究结论的支撑。

第三,本研究的结果也可能与“轻微偏见”有关,是指人们倾向于为自己的偏见寻找理由,使得该行为显得与偏见无关,其中一种表现就是反应扩大或过度正确[12]。如果农村小学教师为了避免他人将自己与对农村留守儿童的偏见联系起来,就有可能对农村留守儿童表现出比对非留守儿童更积极的态度。

最后,卢芳芳等人的研究中并没有报告被试所在学校的留守儿童比例,只报告被试选自福清市两所小学,根据第六次全国人口普查数据,福清市所在的福建省的农村留守儿童占全国农村留守儿童的2.06%,占该省农村儿童的38.07%,接近全国平均水平的37.73%。本次研究所在的安徽省的农村留守儿童占全国农村留守儿童的7.26%,占该省农村儿童的53.49%,居全国前列[1]。农村留守儿童的比例直接影响到教师与留守儿童接触频次和对留守儿童的了解程度,Shaffer等(2011)的研究表明通过“接触”等方式能有效地避免污名化[13],随着接触的深入,教师不仅看到了农村留守儿童的种种不足和问题行为,而且能够发现他们独立、勇于承担、坚强等优良品质。

表4 被试对不同类型行为内外归因的卡方检验

本研究结果虽然显示农村小学教师对农村留守儿童具有较积极的态度,但不能就此肯定农村小学教师不存在农村留守儿童污名。农村小学教师对农村留守儿童和非留守儿童的内隐态度有差异是肯定的,而且与以往多种研究结果之间的矛盾更加说明农村留守儿童污名化问题需要研究,值得全社会重视。

[1]段成荣,吕利丹,郭静,王宗萍.我国农村留守儿童生存和发展基本状况——基于第六次人口普查数据的分析[J].人口学刊,2013(3):37-49.

[2]刘霞,张跃兵,宋爱芹,等.留守儿童心理健康状况的Meta分析[J].中国儿童保健杂志,2013(1):68-70.

[3]余虹,鲁可荣.农村留守小学生心理健康水平与教育状况[J].中国学校卫生,2012(5):606-607.

[4]孙丽.对长春地区1091名中学生心理健康状况的调查研究[J].中国健康心理学杂志,2012(5):759-760.

[5]赵来田,李庆芳,王卫民.农村留守未成年人应付方式与心理健康的相关性研究[J].四川精神卫生,2010(1):17-19.

[6]卢芳芳,邹佳佳,张进辅,等.小学教师对留守儿童的内隐污名效应研究[J].西南大学学报(自然科学版),2011(10):172-176.

[7]俞海运,梁宁建.刻板解释偏差测量[J].心理科学,2005(1):42-44.

[8]Hastie,R.Causes and effects of causal attribution[J].Journal of Personality and S ocial Psychology,1984,46:44-56.

[9]刘永芳.归因理论及其应用[M].济南:山东人民出版社,1998:53-56.

[10]孙传勇,丁凤琴.“大学生对农村留守儿童污名效应”的实证探究[J].鸡西大学学报,2013(2):43-45.

[11]任运昌.高度警惕留守儿童的污名化——基于系列田野调查和文献研究的呼吁[J].教育理论与实践,2008(11):3-5.

[12]Anderson.K.J.S tudents’stereotypes of professors:an exploration of the double violations of ethnicity and gender[J].S ocial Psychology Education,2010(4):459-472.

[13]Kelly M.S haffer.Impact of Implicit Association Experience and M otivation to Control Prejudice on S tigma[D].D istinguished Majors Thesis from University of V irginia,2011.