风水山:东北地区早期青铜时代的“十字路口”

2015-12-02隽成军聂卓慧

文 图/ 隽成军 聂卓慧

(作者隽成军为四平市文物管理委员会办公室研究员;聂卓慧为四平市文物管理委员会办公室助理馆员)

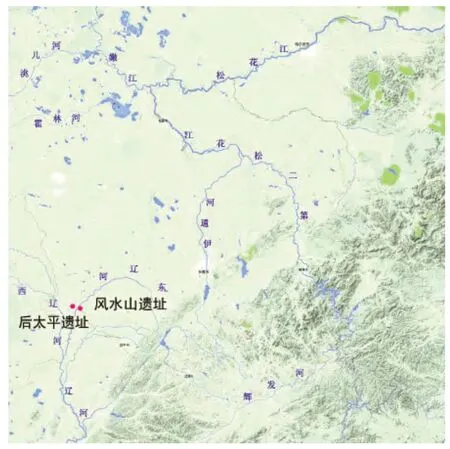

风 水山遗址位于吉林梨树县西北的一处高于地表3 米多的风积沙丘之下,南邻东辽河左岸,北部与嫩江流域遥遥相望,第二松花江环抱其东,西及辽西平原,可谓是东北地区的“十字路口”。风水山遗址的遗迹和遗物展现了早期青铜时代,尤其是夏末商初,东北地区不同文化的交流与互动,当时生活在这里的先民以积极的姿态融合了各种文化的先进成果。

数十年前的一次大洪水让附近村民纷纷咸集于此,得救于水火,故名“风水山”。“风水”一词却歪打正着定义了远至青铜时代的这处“风水宝地”——2009 年初冬时节,当地村民在此取土,在沙丘深至3 米处发现了红烧土及大量素面夹砂陶片,我们才可以重新认识了这处湮没在风沙下3000 多年前的遗址。

形制规整的房址

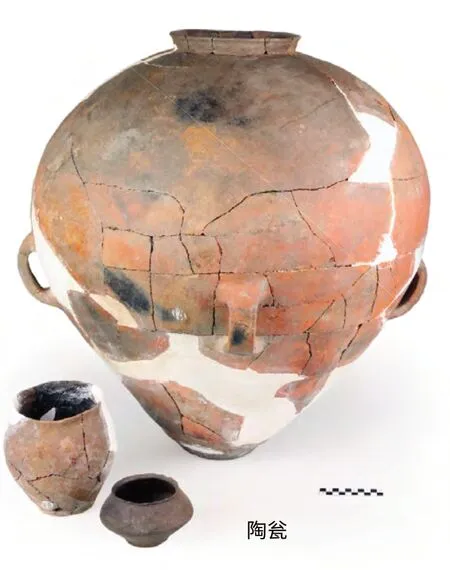

2009 年12 月,初雪比往年来得晚了不少,也许是天公作美,为考古工作者抢救危难之间的古遗址大开便利之门。时间是件复杂又神奇的礼物,第一场风雪来临之前被抢下的 7 天时间,再次丰富了东辽河下游左岸地域早期青铜时代的历史文化。考古工作者发掘清理出3 座形制规整的房址,均为长方形半地穴式,面积30~45 平方米不等,平面呈圆角长方形。门道位于房址西南壁中部且朝向西南。房内墙面及地面均做过专门处理,其中地面是较为平整的草拌泥。3 座房址内部布局合理,兼有灶坑、柱洞等设施。灶坑一般位于房内南部靠近门道处,此处火烤形成的红烧土较厚;柱洞则位于房内两侧靠近墙壁处,一般为两个,直径30~40 厘米;房址居住面上陶容器、石制工具散列,主要有筒形罐、折腹钵、鬲、瓮和石凿、石范、骨锥、蚌刀等。最有特色的是陶瓮,圆唇侈口,圆肩鼓腹且下腹斜直内收,小平底,中腹部等距分布4 个竖桥耳,最大腹径65.8、高72厘米。这种口大底小的造型是对工匠技艺的严苛考验,破损后将断茬磨圆的口沿一方面表明对陶器的珍视,也反映出先民磨制技术的成熟。另外地面上堆积了一层厚约 10 厘米的灰烬层,其上为褐色倒塌堆积层,内掺杂大量红烧土颗粒,包含少量残碎的动物骨骼。

风水山遗址地理位置

房址

房址附近多有灰坑相伴,利用率也较高。再结合房址之间间距较小,推测当时居民居住较为拥挤。考古人员在灰坑内发现了陶盅、平底器底、陶纺轮、骨锥、锥状陶器和形体较大的罐形器,还发现大量兽骨,可辨别的种属及部位有狍子角、猪骨、猪下颌、狗獾下颌骨、羊距骨、羊脊椎骨、鸡骨、鱼骨、甲鱼骨、角蚌、契蚌、珠蚌、中华圆田螺等。由此可知当时的风水山一带气候湿润、物种丰富,先民们可在附近获得大量食物资源。

高台山文化以辽宁新民县的高台山遗址定名,主要分布于秀水河及下辽河主河道以西的新民、彰武和阜新境内,由夏代中晚期延续至整个商代。同一时期,辽东北部地区则以马城子文化为代表,分布于沈阳、本溪、抚顺等地。

不同文化交流下的器物

风水山遗址出土的陶器均为素面夹砂褐陶,以红褐色和灰褐色居多。制作工艺上采用泥圈套接,多数器表磨光,胎体较薄,泥圈间粘合相对较差,开裂现象较为多见。多数陶器出土于房址内,数量多,种类丰富。器物组合多为瓮、罐(筒形罐、侈口罐)、折腹钵、袋足鬲,以敛口或小侈口、多耳、小平底为特色。出土陶器的典型特征,体现了不同考古学文化因素对风水山遗址的影响。其中,高台山文化与其联系最为密切。瓮、罐等大型陶器为深腹,腹部有四个桥耳,以及钵类小型陶器折腹、圈足等为高台山文化陶器典型特征。同时,两地陶器口沿内侧抹斜成尖唇等风格如出一辙。除高台山文化外,风水山遗址也与东北其他地区考古学文化存在不同程度的交往:圈足折腹钵与晚商时期双坨子三期文化中使用的钵有一定联系,而其侈口器以及鬲足形制特征又为马城子文化典型特征。

图①羊距骨、羊脊椎骨 图② 中华圆田螺 图③狍子角 图④ 角蚌 图⑤ 契蚌

庞大的器形或许是风水山遗址陶器制作的特殊工艺,除巨型陶瓮外,遗址出土的筒形罐、侈口罐也继承了这一风格,高约20~40 厘米不等,最大腹径近30 厘米,明显超出同时期其他地区的同类器形。还有众多陶质箭杆整直器,更是风水山先民智慧的典型代表。箭杆整直器,常见于新石器时代,一般为石质,竖向带凹槽,加工箭杆整直之用。风水山先民用陶代石,可能是因为当地石材匮乏而因地制宜。

风水山遗址体现的文化因素交流,或许与当时东北地区各民族的战争有关。商周之际,活跃在东北地区的民族主要有东胡、肃慎、山戎、濊貊等。风水山遗址可能是当时濊貊人的统治区域,其北则为肃慎人的控制范围。“楛矢石砮”的肃慎一族以弓矢著称,或许恰是两族的拉锯对抗使弓矢的制作工艺突飞猛进,风水山遗址大量箭杆整直器即是证明。

巨变

风水山遗址出土的陶器上常见锔孔和将残损陶器口沿再次打磨后继续使用,可见陶器在当时的珍贵程度。但从房址内部的器物放置情况分析,这些房址可能因突发事必须在短时间内迅速废弃——人们甚至来不及带走那些珍贵的陶器。

这是天灾还是人祸?我们将目光转到一水之隔的后太平遗址,这里的居民或许是这场巨变的施暴者。相近的地理位置及居住环境在史前环境下往往是人群迁移的首选要素,时间上的巧合更加引人深思——从地层堆积物可知两者年代前后相袭。风水山遗址在夏末商初繁盛一时,后太平遗址则在商代晚期延续到春秋中期。但是两者所出器物形制、风格大相径庭,所含文化因素差异巨大。同为渔猎文化,后太平文化流动性极强,风水山文化则是稳定为主。在有限的资源环境下,一水之隔的风水山遗址应是后太平先民的首要战场。可能并没有发生过抵抗,风水山先民便迅速撤离了他们定居已久的地方,徒留这些遗物让几千年以后的人们一窥当年的究竟。