框架理论下反腐案件报道的特点与反思

——以 《新京报》报道为例

2015-11-29孟亚旭

■孟亚旭

框架理论下反腐案件报道的特点与反思

——以 《新京报》报道为例

■孟亚旭

腐败被称为 “政治之癌”①。中共十八大后,党和政府 “要坚定不移地反对腐败”。在此背景下,刘铁男、郭永祥、蒋洁敏、李春城等纷纷落马。巨贪真面目的揭开,需要制度和法律保障,但仅仅依靠行政监督和党纲党纪的监督无法完全遏制腐败,在一些情况下 “一股强有力的公共舆论监督力量有时比严酷法律的作用更为显著”②,因此,新闻媒体的监督,作用自然不言而喻。

新闻媒体对官员腐败的监督主要以报道 “贪腐新闻”为主。作为舆论监督的一个重要范畴,媒体在报道官员腐败案件中形成了固定的框架。新闻媒体框架的形成,一方面有利于媒体记者在实际操作中节时省力,但另一方面,也很容易形成一些弊端。

笔者将以 《新京报》对腐败案件的报道为例,在框架理论视域下探讨十八大后媒体有关腐败报道的新特点。

新闻报道中的框架理论

“框架理论”发端于上世纪七八十年代,最初是由人类学家贝特森提出。1974年欧文·戈夫曼在 《框架分析》一书中将此概念引入到了社会文化学领域,后逐渐引起关注。在框架理论的视域下,媒介不是简单地对事物或场景进行完全呈现,而是在选择并传递信息的同时,对世界进行了重新建构。

李普曼曾经在 《公众舆论》中说到,“直接面对的现实环境实在太庞大,不得不在能够驾驭它之前使用比较简单的办法对它重构”。如何重构?即把纷繁复杂的信息通过媒介呈现到受众面前,在呈现的过程中,就需要考虑两个问题:如何选择信息和如何呈现信息,这就产生了 “框架”。

我国台湾学者臧国仁曾对框架作用机制作如此表述,“不同真实之间经由转换或再转换达到真实再现,此即框架的源头;而转换真实或再现的过程,包含了选择和重组两个机制。选择指的是从芸芸众生中撷取少数特殊项目转换为有意义的结构;重组指的则是将撷取的项目按重要性排列,藉以显示重视程度”③。

因此,新闻媒体的框架就涉及到了两个层次——“选择框架”和 “叙述框架”。

媒体在 “官员腐败”报道中的框架特点

在 “苍蝇老虎一起打”的反腐背景下,新闻媒体对官员腐败的报道也逐渐增多。但是,媒体对官员腐败的报道呈现出哪些新的特点,又有哪些应该改进的地方呢?笔者以 《新京报》为例,在框架理论的视域下总结如下:

(一)选择框架上的特点

选择框架,主要指媒体对腐败信息的 “新闻取景”,主要体现在媒体的消息来源、报道对象等方面。国家加大了对腐败官员的打击力度,但这并不意味着媒体要把所有 “落马”的官员全部呈现出来,在这之中必然有媒体的选择。

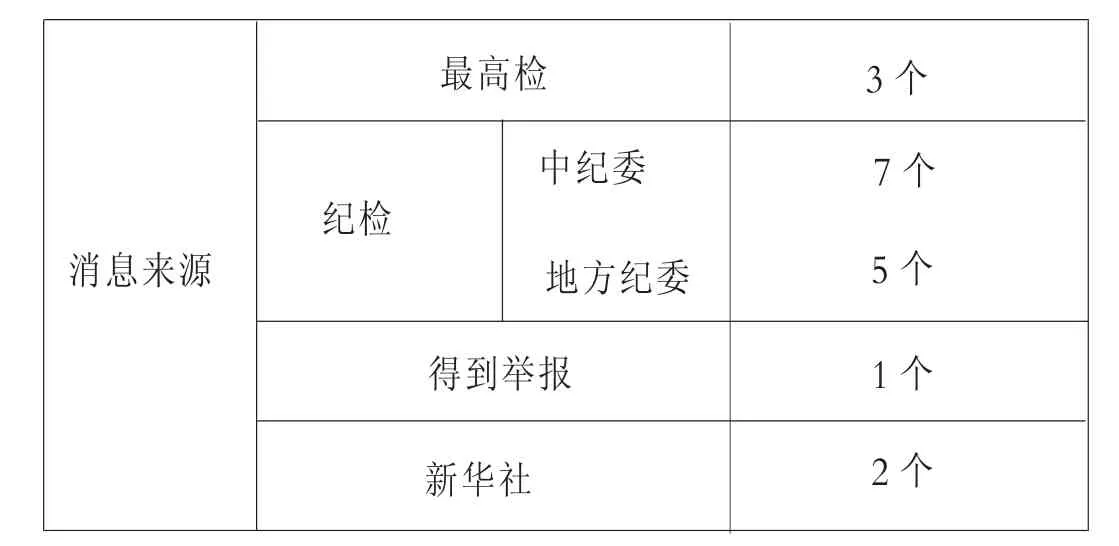

1.新闻来源:官方为主

在对官员腐败的报道中,媒体的新闻源多来自中纪委或各个地方纪委、最高检或官方媒体 (新华社、人民日报等)。以 《新京报》为例,笔者随机选取了 《新京报》2014年5月对贪官的所有报道 (包括消息、评论和深度调查)作为样本 (共26篇):

(表1:不含评论)

(表2)

(表3)

由上图可以很清晰地看出,在5月对官员腐败的报道中,最常见的新闻来源是纪委网站,共12次,占比近66.6%;其次是最高检网站;而得到民众举报后进行报道的仅为1个 (《修水计生部门“赞助”公安卡超生上户》)。同时,值得一提的是,因举报而被曝光的并非某个具体官员,而是县级的某个部门。

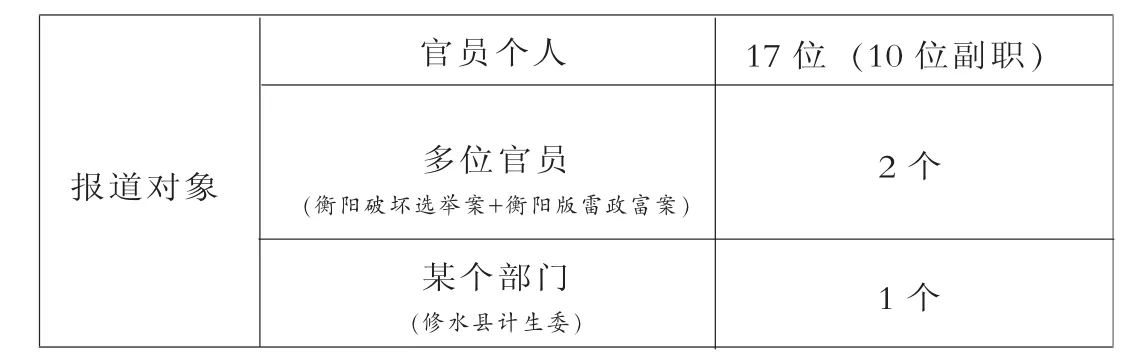

官方为主的消息来源,必然导致对腐败官员的报道时间点的后移,即“移交司法部门”或 “正在接受组织调查”类的报道增多,而由于媒体主动监督后才得以揭发出来的官员很少。在这26个样本中,针对具体官员的报道有17个,多集中在 “被组织调查”和 “检察院侦查”阶段进行信息传递式的报道,而审判阶段和未被揭发阶段的报道很少。

2.报道对象: “副”职现象突出

中国媒体对官员腐败的报道,有一个非常突出的现象,就是 “副职曝光率大”,李东晓在其论文中也证实了这一点, 《新京报》2014年5月的26个样本中,共对17名具体的官员进行了报道和评论,而在这17个官员中,官居副职的就有10位,占总数的58.8%。

(二)叙述框架上的特点

叙述框架,主要指新闻的叙述和修辞,包含新闻呈现中所使用的关键词和感情基调,以及对事件的归因等分析,简而言之,取景框架体现的是 “报什么”,而叙述框架解决的是 “如何报”。

(表4:不含两个在审判的官员)

1.消息类报道最多

在这26个样本中,消息数量最多,共13个,占总数的50%,其次是评论,共10个,约占总数的38.5%;而深度调查只有3篇,其中2篇是连续报道,即对四川省委原副书记李春城 (《李春城利益输送多涉土地项目》)和江西修水县计生委 (《修水计生部门 “赞助”公安 卡超生上户》)的报道。

2.“形象反差式呈现”颇受 “青睐”

什么是 “形象反差式呈现”?即在报道某官员贪腐的新闻中,尤其喜欢提及该官员在落马前的活动,一般以 “通报前×天还见诸报端”为开端, 《重庆人大常委会副主任谭栖伟被查》中,就有此表述, “官方发布谭栖伟被查前的72小时前,也就是4月30日,江苏省委机关报 《新华日报》还发布报道”,同时着重强调了其在被通报前有关认真履职的讲话。

3.落马原因多归结为 “个人原因”

在对官员腐败的报道中,媒体经常把某位官员的落马归结为自身, “滥用职权、严重违纪违法”等,而很少探究深层次的制度原因,在 《新京报》5月份对具体腐败官员的所有报道 (17位)中,把报道归结为官员自身原因的共11位,而从自身和制度、法律等方面探讨官员落马的只有4位。

对媒体官员腐败框架的几点思考

媒体的报道框架在一定程度上重构了意义,在官员腐败报道中,媒体选择哪些信息进行报道、如何报道对政府打击腐败至关重要。笔者通过分析在官员腐败报道中的媒体框架,有如下几点思考:

(一)要填补媒体对官员落马前的监督空白

在现代社会,新闻媒体的职能包括信息传播、舆论监督等多项职能,但就官员腐败报道而言,不难看出,媒体更多的是在承担信息发布的职能,社会监督功能尤显不足。

在选择框架上,除了在低级别官员的贪腐案件中,媒体有一定的自主选择权外,媒体多采用官方消息来源, “大多数贪腐事件的媒体报道框架就是政府的信息发布框架④”。这一方面导致官方话语一方独大,其他当事人则完全失语,有失公正和平衡;另一方面,官方消息来源必然是在某位官员被 “组织调查”或 “移交司法部门”后才发布的消息,报上频频出现 “通报前3天还见诸报端”之类的反差式消息,从另一角度讲,也是媒体对涉事官员在落马前缺少监督的反证。

以对重庆人大常委会副主任谭栖伟的报道为例。 《新京报》在对其报道中,进行了形象反差式报道,当地媒体还报道了在某次专题培训会上,谭栖伟发表的重要讲话,这一方面可以引起受众的“唏嘘”,形成强烈对比;但另一方面,也突出了某些媒体社会监督功能的失职,甚至也不排除当坊间对某位官员腐败传言时,成为该官员 “澄清”的帮凶。

在 《新京报》5月的样本中,只有一篇深度调查 (《修水计生部门 “赞助”公安卡超生上户》),是由某律师举报后《新京报》深入调查再报道最终推动当地变革,在这个事件中,媒体占据了主动,但不幸的是,此类报道囿于经费、政策等多重困境,出现几率极低。

在叙述框架上,媒体对官员腐败的消息报道,多以来自中纪委或最高检的消息呈现出来;而对官员腐败事件的评论类报道,也主要是在某位官员出事以后作回溯类的总结评论。但冰冻三尺非一日之寒,官员腐败肯定不是一朝一夕发现的,媒体在此类报道中 “形象反差式的呈现”,从另一个角度来看,同样也表现了媒体监督的失职。

(二)尚未审判前的报道要慎重,避免媒体审判

如果仔细分析媒体的选择框架和叙事框架不难发现,媒体对已然落马官员的报道,多集中在 “被相关组织调查”和 “检察院侦查”的阶段,而在审判阶段则倾向于淡化处理。以雷政富的报道为例,在他刚被调查引起公愤的阶段,媒体进行了大量的消息报道和评论,但在审判阶段,只有几百字的消息提及,这种前期 “人声鼎沸”后期 “平淡无波”的方式,如果处理不好,极易造成媒体审判。

现今,那种过分侵害涉案官员个人权利的报道和评论已经少见,但另外一个不可忽视的问题是,如何衡量媒体报道尤其是评论和司法权威之间的关系。刑法上规定, “任何人未经法律审判不得定罪”,但纵观媒体对官员的报道不难发现,在当事官员还处在 “组织调查”或检察院侦查阶段,尚未被审判时,很多媒体就已经对他进行了一边倒的批评式报道,并且这种批评完全否定了其过去的政绩,以5月9日 《新京报》的 《李春城的 “政绩敛财术”》为例,在这篇评论中,把李春城过去的政绩完全归结为是他为了 “敛财”的手段,所有的建设都是他 “贪腐的战场”,有 “痛打落水狗”的嫌疑。

虽然 “考以罪名,鲜有不受贿者,而在最后的刑罚中,生刑高达九成以上”⑤,作为一个理智的媒体人,也自然对这种官员腐败的丑恶现象要持批评态度,但是,如何对一个尚未审判的官员评论,如何防止媒体审判,还有待讨论。

(三)要平衡腐败报道中的话题分布

罗昌平在 《一份沉重的报告——高官贪腐样本》中提到, “不少刑辩律师表示,职务越高、涉及经济犯罪范围越广,审判超期情况越严重”,因此,“高官的司法审判,其程序正义引人关注”。但纵观当今的媒体报道,如果一个官员落马,更多的是在审判前就 “起底”,就批判,但官员腐败现象仅仅应该是腐败报道的一方面。在一个理智文明的社会,除了对一个官员的不法行为进行批判外,还要保证程序的正义,保障官员其他方面的权利得以行使,在这一方面,我国媒体还有待反思。

此外,在报道框架中,媒体过多把焦点对准在 “官员腐败”这一件事情上,在受众关注时集中报道,然后就变成了烂尾新闻,罗昌平提到, “不少高级官员在服刑后,均以保外就医等方式提前出狱,服刑期间不少沦为阶下囚的省部级及以上官员仍享有高规格待遇”,对于这些可能依旧涉及腐败的不法现象,媒体却少有涉及,如果监督在送进监狱或者送进审判庭前就戛然而止,是不是在另一种程度上也消减了官员腐败的成本呢?

绝对的权力导致绝对的腐败⑥,防止官员腐败就需要找出一种制约权力的权力,而媒体监督就是其中很重要的一环。十八大后我国媒体对官员腐败现象的报道从质和量上都有很大的进步,但在叙述框架和选择框架上还有很多地方值得思考。

(作者系中国政法大学光明新闻传播学院研究生)

注释:

①何增科: 《政治之癌——发展中国家腐化问题研究》,中央编译出版社2008年版。

②凤凰网: 《历史上美国是如何从腐败走向清廉的》。

③臧国仁: 《新闻媒体与消息来源——媒介框架与真实建构之论述》, (台北)三民书局1999年版。

④李东晓: 《互联网对中国贪腐新闻生产的影响及介入模式研究》, 《郑州大学学报 (哲学社会科学版)》2012年3月。

⑤罗昌平: 《一份沉重的报告——高官贪腐样本》, 《决策与信息》2013年第11期。

⑥ [英]阿克顿: 《自由与权力》,侯健、范亚峰译,商务印书馆2001年版,第342页。

观点速递

谣言的产生大多是基于真相的姗姗来迟,因此政府及相关管理机构、部门等应强化自身信息公开机制,及时向社会公开各类政务及政治、经济、社会热点事件的相关信息,以真相抢占谣言滋生的空间。大众媒体应严格秉持自身的职业操守,本着实事求是、认真严谨的新闻从业精神报道新闻事件,跟进热点信息,尤其对于微博等网络信息更要小心求证,一旦发现虚假信息应立即通过自身所掌握的媒介渠道发布声明、公布真相,对谣言予以坚决打击。

——李长月, 《传媒》2015年第1期