高校辅导员媒介素养提升的必要性研究

——基于传播学理论视角

2015-11-23韩煦蒋猛

韩煦 蒋猛

(复旦大学 上海 200433)

高校辅导员媒介素养提升的必要性研究

——基于传播学理论视角

韩煦 蒋猛

(复旦大学 上海 200433)

本文从传播学特别是受众研究的理论视野,关注于高校辅导员的媒介化生存现实,对他们的媒介素养提升必要性进行分析和阐述。研究主要从传播环境的宏观生态、大学生的信息接收规律、高校思政教育的专业主义趋势等维度及挑战求证辅导员媒介素养提升研究的理论价值和实践意义。

辅导员媒介素养 舆论领袖 思政教育

美国传播学学者德弗勒?鲍尔洛基奇指出:“媒介不再仅仅是一个专业化的行业领域,而进入人们的生活,从而成为教育体制的一部分。”当前,媒介传播比以往任何时期都更活跃,传播对个体和社会的影响比以往任何时候都更复杂,信息传播和媒介化社会不仅使媒介素养的内涵上不断拓展,更对受众的媒介信息处理能力提出更高要求。辅导员媒介素养,不仅包括对媒介信息的获得、使用和解读等能力,更强调对不同媒介及信息的驾驭、创作和再传播能力。

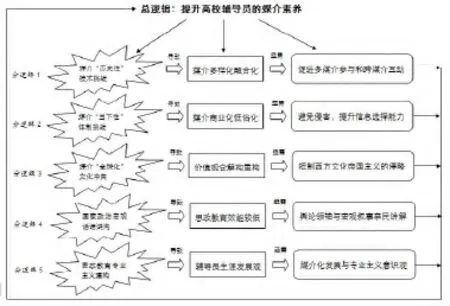

无论从新闻传播的媒介宏观生态、高校学生的信息接受规律,还是思政教育者的专业主义发展趋势看,都应将高校辅导员的媒介素养教育提升到必要的理论与实践高度,而这便构成了高校辅导员媒介素养的动力性系统逻辑(图1)。

图1 高校辅导员媒介素养的系统动力逻辑图

1.媒介生态下的辅导员媒介素养提升必要性

当前,多样化的媒介平台和被建构的媒介文化对公众的媒介素养构成挑战。而高校辅导员肩负着向大学生传播主流意识形态、进行思想政治教育的重要使命。提升高校辅导员的媒介素养,归因于媒介生态在变革中的挑战:一是媒介发展的历史性和当前性挑战;二是媒介文化的全球化和本土化碰撞。

1.1 媒介发展的历史性与当前性挑战

媒介发展历史性挑战为,在目前多种媒介共生的环境下,新媒体的日新月异使已然繁杂的媒介环境更具变数。互联网改变了受众的媒介关注与社会参与,海量信息与多任务处理对其信息获取和传播能力构成重大挑战,以至于深陷信息达尔文主义的泥淖。加拿大传播学者马歇尔?麦克卢汉在其最著名的代表作《理解媒介——论人的延伸》中提出了著名论断——“媒介即讯息”。他指出,所谓“媒介即讯息”是指任何媒介(即人体的任何延伸)对人和社会带来的影响,都是新技术(人的任何一种延伸)在我们日常事务中得以应用而产生的新的结果。传播技术的每一次深刻变革,不仅为媒介化社会的不断变迁提供动力,而且也使公众的社会交往方式、思想观念和生活态度相继变化。

使辅导员能更好运用媒介信息,在工作中进行理性发布与话语引领,提升对各类媒介信息的处理与再传播能力,避免被信息浪潮所“吞噬”,是当前复杂多变的媒介化社会对他们的严峻考验和基本要求。只有在充分占有和有效利用媒介的基础上,高校辅导员才能更好地利用信息,强化媒介参与和跨媒介互动,帮助学生提升多元化媒介环境中的信息利用效能。

媒介发展当前性挑战为,我国媒介经营的商业化与市场化趋势带来的现实影响。公众在获取媒介信息同时,也受到媒介再现的价值观念和意识形态的说服。主流意识形态在市场经济浪潮中逐渐让位于市场化媒体所传播的流行性大众文化。在利润最大化原则下,大众传媒的内容容易变得粗糙、肤浅,甚至显示出庸俗特征。文化消费的媚俗和低级倾向,时刻威胁受众的文化修养。尽管媒介娱乐化具有话语亲近的积极意义,但过度追求猎奇、隐私、暴力、色情等低级趣味的黄色新闻显然不利于公民媒介和高尚大众的培育。当前的媒介市场化运作加速了混合型意识形态场域的形成,媒介已成为意识形态竞争和观念重构的必争之地。高校青年学生的成长环境和教育经历,使他们对亲民化的消费主义媒介话语具有较强的好奇心,而面对主流的舆论宣传缺乏一定鉴赏能力。

因此,高校辅导员更应大力培养和提升媒介素养,避免媒介信息的商业化与低俗化侵害,提升对利于大学生身心发展、高校思政教育要求的媒介信息选择能力。

1.2 媒介文化的全球化与本土化碰撞

提升辅导员媒介素养,其必要性还源于媒介文化的全球化趋势和本土化抵抗。要掌控大学生的思想世界,实现主流文化“软引领”,高校辅导员就要在多元媒介文化共存的环境中提升媒介掌控能力,破解高校青年学生的文化认同和文化选择问题。

随着世界经济和文化的全球化,我国媒介生态系统逐渐纳入全球媒介生态之中。有学者指出,经济全球化所带来的结果必然会反映到社会文化等相关领域里,一个直接后果就是文化上的全球化或趋同化现象,使原有的民族文化身份和特征日益模糊。虽然这种判断不免有些悲观,但是在传播媒介全球化的过程中,中西方不同文化之间的碰撞和交融确系难以避免。而国际都市研究学者Manuel Castells也曾指出,由于各国的意识形态、政治力量、国家投入的差异,全球化并不是一个同质化的过程,而是一个充满差异甚至紧张感的过程。不能简单仅把全球化看成文化帝国主义的进程,现实更为复杂。文化全球化创造了一种新型的混合文化。这一混合文化以西方主导价值观为基础,在各种媒介产品中强行实施西方霸权和资本意识形态——自由主义、拜金主义、功利主义等一系列与社会主义主流思想观念相悖的错误思想充斥其中;传播媒介还将资本逻辑的道德价值和社会准则输入到第三世界,实行“文化帝国主义”侵略。而这一切,又在潜移默化中逐渐建构出一个以西方文化认同为特征的大学生活“拟态环境”,对涉世未深的大学生们产生负面影响与文化侵略。

中国在快速的经济改革与社会转型中,媒介文化在全球化和本土文化的互动中蹒跚前行,在其间的大学生个人和群体的价值观念不断解构和重构。因此,在媒介文化的全球化与本土化碰撞中,提升高校辅导员的媒介素养,主动生产与传播符合国家意识形态宣传需要和青年学生成长需求的媒介产品与内容,是新时期对高校辅导员工作的基本要求。

2.选择性记忆理论中的辅导员舆论领袖角色建构必要性

国家宏观政治话语和大学生生活话语之间存在天然的“话语鸿沟”。从受教育的主体,即大学生的信息接收效能看,只有通过传受双方的互动学习和动态调整,从“要我信”变成“我相信”,符合大学生认知发展和观念生成的基本规律,才能保障思政教育的贴近性和有效性。因此,这便亟待高校辅导员这一可能的“舆论领袖”进行“话语转换”,完成宏观叙事的亲民讲解。

选择性记忆理论指出,受众倾向于最清晰、最长久地记忆那些对他们最富意义的讯息。在信息爆炸环境下,大学生更倾向于选择自己生活中最需要、最贴近其生活方式的信息,吸纳离自己生活场域较近的观念认同。但大学生由于缺乏深刻的人生体验与社会经验,尽管已有一定的媒介素养,但由于这种通过个人直觉获得的媒介素养自发性质,使他们的媒介信息鉴别能力差强人意,难免在获取垃圾信息时却不自知。

考虑到目前国内大学生活管理模式,以专业学科为分类依据的班集体管理形态,使整建制的大学生们得到各班辅导员的统一管理。高校辅导员在教育背景、人生经历上与大学生们具有较高相似性,辅导员队伍具备的时空接近性、话语体系贴近性、受众群体相似性、传播意义普适性和信息反馈同质性等方面的潜在优势,使他们的信息传播效能较高,便于其成为影响大学生身心健康成长的重要把关人和可能的舆论领袖。

目前,大学生们不仅在网络中获取信息,还通过“无边界”的互联网进行观念交互和观点交锋。网络舆论作为一种特殊的社会现象,与传统舆论场不同,其是一个新型的“狂欢舞台”,网络舆论也成为一个“狂欢了的舆论场”,不同观点的舆论在互联网上碰撞,在极短的时间和压缩的空间内极易发酵放大,并在现实社会中引发难以掌控的突发群体性事件。因此,高媒介素养的辅导员可及时根据高校主流意识形态宣传需要和思想政治教育需求,通过对媒介内容有针对性地选择、解读、评判,并通过自媒体等多种传媒宣传主流观念,树立正确的舆论引导取向,引导学生理性看待、分析问题;同时,他们还能对学生的舆论及舆论行为进行必要的引导和正确的干预。

而在当前的工作开展中,不少基层辅导员仍易于陷入缺乏思政教育创造性的弊端,即容易沦为官方话语体系与思想政治教育知识上情下达的层层传递,而大学生群体所具有的生活经验与生命体验难以解码官方话语的“宏观叙事”,即在输入信息端与接收信息端存在话语鸿沟,以致高校思想政治教育缺乏生动性和有效性,学生在社会主义主流意识形态与思想政治观念方面的采纳转化率也相对较低。

思想政治教育活动的基本要求,在于符合主流意识形态的思想建构与国家发展需要的观念形塑。高校辅导员是与大学生联系最密切的教师群体,也是大学生思想政治教育的骨干力量,其媒介素养的高低直接影响到高校思政育人的效能高低和工作成败。打通官方话语体系和学生生活体验之间的藩篱,实现两个“舆论场”的信息有序化、长效化互动,有利于高校辅导员继续在中国特色社会主义理论传播与思想道德素养教育上发挥其巨大能量,以帮助大学生们在商业化与市场化的海量信息环境中实现健康成长。而这一切的前提,就是确认高校辅导员媒介素养提升的必要性,并切实将辅导员媒介素养的有效提升作为其建构思政教育“舆论领袖”角色的行动前提。

3.思政教育“专业主义”下辅导员媒介素养的构成必要性

《普通高等学校辅导员队伍建设规定(2006)》的第五条明确了辅导员的主要工作职责并强调指出辅导员在主流意识形态宣传和思想政治德育教育中的基本责任和首要使命。可见,高校辅导员是高校教师队伍中的重要组成部分,是开展大学生思想政治教育和日常管理工作的“第一责任人”,更是大学生的人生导师和健康成长的知心朋友,集管理育人、引导育人和服务育人为一身。面对市场化和网络化媒介环境对大学生精神世界与道德观念的巨大形塑,提升高校辅导员的媒介素养,既是应对新媒介环境下有效开展高校思政教育的必然要求,更是高校辅导员自身专业主义发展的途径,媒介素养本身亦可成为专业发展方向之一。

媒介素养是现代社会公民个人素养的基本组成部分,因而也是高校学生辅导员促进全面发展、实现职业规划和事业理想的重要素质。对于高校辅导员来说,只有具备了较高的媒介素养,才能通过公共传媒多样化的媒介功能,全面、正确地认识自己的社会角色与职业责任,制定明晰的职业发展策略。

提升高校思想政治辅导员的媒介素养,可以有效促进辅导员群体的专业化发展和专业主义意识建构。专业主义一词,在金融、医学、新闻传播等专业领域已逐渐讨论并形成一定的观念共识。而高校思想政治辅导员的专业主义建构,从目前看仍为一个比较新的实践范式。仅从辅导员的职业发展角度看,高校辅导员专业主义形象建构,不仅强调辅导员所从事的高校青年学生思想政治教育和日常管理工作的专业性,从长远发展看,更指向辅导员经过一定年限的职业培训和学生管理实践后,成为高校学生管理工作和青年思想政治管理方面的专业型人才。这就要求辅导员在帮助学生健康成长成才的同时,积极通过各种媒介渠道接受思想政治教育、形势与政策、教育学、社会学、管理学和心理学以及就业指导等方面的专业化学习与培训,开展学生工作课题研究,实践自身的辅导员专业主义发展。

更进一步看,提升高校辅导员的媒介素养,可以有效促进辅导员根据自己的学科背景,正确选择和利用各类传播媒介进行专业学习与科研工作,完善自身的知识结构和实务能力;在纷繁复杂、良莠不齐的媒介文本中挑选有利于自身专业能力发展的信息,以便更好地实现他们的职业理想和事业追求。

4.结论与讨论

传播是一种关系,是一种分享的活动。传与受双方由社会环境所联结,也由传授双方知识和价值观的共识部分产生联系,也只有在这种联系中,双方才能分享信号。大学生思想政治教育的过程,就是一个信息传播的过程,它通过有效地传播信息来影响他们的思想政治观念和精神行为状态,进而促成其日常行为改变。在这一过程中,辅导员媒介素养的重要性可见一斑。

打造高校辅导员较高的媒介素养,既是新闻媒介宏观生态的多样化、网络化和商业化挑战使然,也是大学生信息接收习惯的迫切需求,更是信息时代辅导员专业主义发展的必然要求。由于大学生的人生体验和社会经历存在局限性,一方面,对于新潮事物和流行时尚充满了兴趣,另一方面,也使其在面对纷繁复杂、良莠不齐的海量信息时往往失去独立性和自主性。提升高校辅导员的媒介素养,使其具有充足的媒介知识、媒介信息处理能力和使用技巧,灵活运用多媒体、网络自媒体等多种媒介手段,开展声色俱全、图文并茂、声情融会的大学生思想政治教育和主流意识形态宣传工作,将学生们关心的热点、焦点问题加以媒介化再造,形成较高的二次传播效能,并进行有效的教育和引导,才能真正实现高校思政教育瓶颈的有效突破,更为培养符合国家建设需要和青年成长成才规律的社会主义合格人才提供高品质的主流意识形态和思想政治教育空间与土壤。

[1]Baran,S.J.,Introduction to mass communication:media literacy and culture,Mountain View,CA:Mayfield Publishing Company,2001.

[2]McLuhan,M.Understanding Media:the Extensions of Men,London: Sphere Books,1967.

[3]鲍海波、杨洁、王喜严:《象牙塔里看媒介:西安大学生媒介素养现状调查》,刊于《新闻记者》,2004年第5期。

[4]陈燕:《对高校学生传媒素养现状的调查研究——以河北省四所高校为例》,刊于《河北大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第3期。

[5]刘君:《新媒体时代提升高校政治辅导员媒介素养的价值研究》,刊于《重庆理工大学学报(社会科学)》,2013年第27卷第8期。

[6]曾海艳:《高校学生辅导员媒介素养及其提升策略》,刊于《学术论坛》,2012年第5期。