黄河流域岩画文化遗产数据库建设与保护

2015-11-23束锡红

●杨 敏,束锡红,王 旭,聂 君

(1.北方民族大学;2.贺兰山岩画管理处,银川750021)

黄河流域岩画文化遗产数据库建设与保护

●杨 敏1,束锡红1,王 旭2,聂 君1

(1.北方民族大学;2.贺兰山岩画管理处,银川750021)

黄河流域岩画;数据库

本文在分析黄河流域岩画文化遗产保护必要性的基础上,着重阐述了岩画数据库建设的过程,并从岩画保护新技术应用、岩画保护立法、岩画著作出版、岩画保护机构协作四个方面对岩画保护工作进行了展望。

1 黄河流域岩画文化遗产保护的必要性

黄河流域岩画遍及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、河南六省区的广阔地域,是中国最主要的岩画分布区之一,也是我国北方地区岩画的集大成者。黄河流域岩画“以其数量之宏富、汇聚之密集、内容之精彩,成为中华文明硕大根系中的一支”。[1]但中华文明中这一最精粹的部分正遭受着不可逆转的人为破坏和自然侵蚀。自20世纪80年代后期,人们逐渐认识到了岩画的价值,有些人开始有计划、有目地攫取。绝大部分岩画没有任何保护措施任凭风吹雨淋和自然风化;工业废气造成的大气污染和酸雨,更是加速了岩画的风化过程。岩画如同其他文物一样不能再生,毁坏一个就少一个。在这种情况下,怎样保护好岩画,使其延长寿命,就成为迫切需要解决的重大课题。近年来,随着对黄河流域岩画研究的不断深入以及民众保护意识的增强,岩画保护工作有了较大进展。虽然各种保护措施对岩画保护起到了积极作用,但是对岩画实体一直没有形成一种公认的、科学有效的保护措施,黄河流域岩画破坏和流失现象仍比较严重。岩画实体的保护是世界性难题,当前在无法保证对岩画实体进行有效保护的前提下,实现岩画实体有关信息的长久记录和保存无疑是明智选择。

2 黄河流域岩画文化遗产的数据库建设

当前,文字、图片、录音、录像、数字化多媒体等是文化遗产保存的基本方式,多种方式的综合运用才使保护对象的信息被真实、全面、系统地记录和保存下来。对于岩画而言,其保存方式不外乎有三种:记载文字、表格信息的文档,包含图片信息的拓片、线描图和数码照,以及岩画数据库。因保存载体的不同,文档、拓片和线描图,数码照,数据库三者的保存难度与保存效果大致成负相关关系。最不易保存的是文档、拓片和线描图,它们的纸质载体对温度、湿度等环境条件要求较高。尤其是做拓片用的宣纸,极易受到虫害、湿气的损害。保存效果最好的还是基于各种存储设备的岩画数据库。首先,现有存储设备体积较小,节省空间;其次,数据库的可复制性,提高了岩画档案的安全性;再次,存储设备对环境条件的要求较低,一般情况下不需要特别保养。可以说,岩画数据库是目前最持久、最安全、最保真的保存方式。

从广义上讲,岩画数据库是以特定方式组织起来的岩画档案数据集合,具备自动查询、修改、信息检索、匹配、输出等功能,不仅仅是对岩画档案库的数字化转换。岩画数据库存储的信息包括非图像数据和图像数据。

2.1 岩画非图像数据的描述

非图像数据包括有关岩画信息的文本和表格。在对岩画图像进行文本描述时,要注意有效结合岩画图像内容和岩画图像外部特征。具体而言,要记载以下图像属性。

(1)制作技术:磨制、切割、敲击、直接敲凿、间接敲凿、钝石锤、尖石锤、刻划。

(2)可视情况:容易、困难、模糊。

(3)放置位置:明显、隐藏、结合、重复覆盖、突出。

(4)用途:氏族部落、生殖崇拜、狩猎、巫术、迁移、祭祀、战争等。

(5)尺寸大小。(6)存在地点。

(7)图像类型:人物、动植物(虎、豹、狼、鹿、羊、牛、马、骆驼、谷穗等)、天体(日、月、星辰、云朵等)、符号。

①头部:分开、无头、尖头、轮廓、棍状物、凿点而成、大、小。②面部特征:耳、眉目、眼、瞳孔、鼻、鼻孔、嘴、牙、纹面。③颈部:无颈、短、长、拉长、薄、厚。④手臂:肘部弯曲、自立、直线、向上、向下、向两边、手放臀部、手无指、五指、小于五指、大于五指、大手指。⑤身体:全部身体、外轮廓、棍棒形、点状形、纹身。⑥形状:菱形、身拉长、外袍、沙漏、驼背、长方形、膨胀的上腹部、圆形、三角形、正方形、多边形、五边形、星形、杠铃形、其它。⑦腿:膝部弯曲、臀部弯曲、直线、关节处弯曲、自立、直线、向上、向下、向两边、前肢向前、前肢向后、后肢向前、后肢向后、短、长、无脚趾、五脚趾、小于五脚趾、大于五脚趾、大脚趾。⑧尾巴:垂直、自立跳跃、向上、向后、向下、覆盖后面、附属物、没有。⑨尾巴长短:短、中等、长、巨长。⑩面向:前、后、左、右、上、下、侧面向下。○11动态场面:出生、攀登、舞蹈、死亡、骑马、狩猎、放牧、躺倒、玩耍游戏、奔跑、交媾、落下、其它。○12手持物品:篮子、碗、孩子、长笛、弓箭、矛、盾、手杖、其它。○13每组数量:一、二、三、四、五、六-十、多于十。

(8)元素详细报道:每组岩面、岩面朝向、岩面倾斜度、岩面宽度、岩面高度、元素数量、元素分类、元素宽度、元素高度、元素评论。

在以上岩画信息完整的情况下,可以根据岩画制作技术、图像类型等明显特征进行分类,每一个分类内容对应一个索引号码,且岩画文本、表格及图像信息是相对应的,索引为不可重复且不可为空。通过系统的整理、分类、排列和编目,使岩画信息条理化,方便查找和利用。

2.2 岩画图像数据的编辑和储存

在采集到需要的岩画图像后,最重要的工作是图像编辑,以满足图像存储要求。在图像编辑方面,Adobe Photoshop软件可以利用图像调整和图层调整等功能处理数字图像。通常以200圆点每英寸的规格,使用最高分辨率对数字图像进行扫描。制作成的岩画图像数字档案的大小通常约为600×1000,[2]每个图像文件大约是1.5M。岩画图像在数据库中不仅可以添加,还可以更新或删除。

2.3 岩画数据的检索

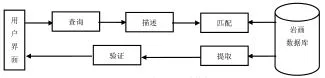

由于岩画图片等非结构化数据占了相当部分,所以基于文本的图像检索技术(简称TBIR)更加适合岩画图像检索。在对岩画进行文本描述时,要注意有效结合图像要素、形状等岩画图像内容和尺寸、类型、名称等岩画图像外部特征。对岩画图像内容及特征的描述要准确、简洁,然后根据描述性的自由文本建立索引,实现检索关键词与特征标识的匹配。具体而言,要通过建立岩画图像的索引数据库、形成索引图像数据库的提问以及输出满足相似度阈值的图像标引三个步骤,实现岩画图像信息的快速检索和输出。检索过程的一般框架可以描述为查询、描述、匹配、提取、验证五个步骤(见图)。此外,鉴于岩画数据库建立者与使用者在描述文本上的差异性,因此在建库时,一方面应将所列描述性文本依照某种规律(如拼音首字母排序)汇编,以方便使用者查询;另一方面,应通过检索系统的反馈功能广泛收集使用者的文本使用习惯,将使用频率较高的关键词纳入描述性文本,提高岩画数据库的检索效率。

图基于文本的岩画图像检索

3 黄河流域岩画文化遗产保护的展望

构建岩画数据库是保护黄河流域岩画的核心举措之一,同时还要辅以其他重要措施,这样才能有效保护岩画实体和岩画信息。

3.1 引进高科技手段,对岩画实施保护与再现

除物理和化学保护方法外,岩画保护还可采用高科技手段。其中,最成熟且行之有效的岩画保护技术手段是在岩画密集区安装太阳能电子监控系统。因视频监控设备价格昂贵,故不能广泛使用,只能在岩画比较集中、研究价值较高、比较容易盗运的区域实施布控。远程监控系统主要由多个探头和一个服务器组成,通过探头把岩画具体情况实时传输给服务器,通过电脑调用服务器可以看到保护情况。利用远程监控技术可以在无人值守的情况下提前预警,并记录非法活动情况,起到事后追溯、查证的作用,为文物保护监管部门提供帮助。目前,无法避免自然病害对岩画的损坏,但可以借鉴国外先进的岩画保护方法,让岩画更长久地保存下来,为人们所见。如三维电脑技术,全面复制现存岩画、岩画所处环境。在未来时代里,当岩画完全消失后,人们还可以通过三维动画身临其境般欣赏岩画。这种技术不仅可以360度扫描岩画周围的环境,提供更为精确的画面和数据,还能减少人为勘察对岩画造成的破坏。即使发生地震等破坏性极强的灾害,也可以通过这一技术对岩画进行修复和重建。在科学掌握岩画数据的基础上,如何更好地保护岩画以及对发生病害的岩画进行修复“治疗”,至关重要。纳米技术有望在这方面有所突破。岩画的表面保护工作是一项相当艰巨的任务和挑战,需要进行长期的现场样石试验与数据采集工作。

3.2 加快岩画保护立法进程,依法保护岩画文化遗产

保护岩画,最根本的还是要立法。有了法律法规,就有了执法依据,就可以依法采取必要措施,进行有效保护。由黄河流域各省有关部门牵头,召集各方面专家研究制定《黄河流域岩画保护暂行办法》,报国家批准实施。要确立岩画文化遗产保护的指导思想、目标原则和具体任务,细化管理措施,明确各级单位职责、表彰奖励、资金扶持等内容,为加强岩画档案资料的保存、研究和开发利用奠定基础。通过实施完善,再组织专家起草《黄河流域岩画保护条例》,明确岩画保护的主体为岩画所在地县级以上人民政府,明确岩画的定义和保护范围,明确文物管理部门的监管、保护职责。从制定岩画保护规划、实现分级保护、划定保护范围和建设控制地带等方面明确保护目标,有针对性地制定具体的保护措施,对岩画的研究和利用作出具体规定,对破坏行为作出处罚规定,从而使黄河流域岩画的保护以地方法规形式固定下来,真正做到保护岩画人人有责、有法可依、违法必惩。这样可大大提高岩画保护的严肃性和可操作性,加大保护力度。另外,出台关于岩画保护专家评审的文件,使岩画保护要求更加规范。岩画保护专家组将协助文化部门收集、整理、审核岩画资料等,对岩画保护相关政策提出意见和建议,对黄河流域岩画保护中长期目标制定、新型保护模式建立等提出建设性意见,承担重点岩画研究课题的选定、实施及相关研究成果资料编撰等工作。

3.3 系统收录黄河流域重要岩画

近十几年来,黄河流域各省区都在积极进行关于岩画的田野考察,先后出版了盖山林的《阴山岩画》《内蒙古岩画的文化解读》;北方民族大学主编的大型文献丛书《大麦地岩画》《贺兰山岩画》《阴山岩画》;李祥石、朱存世的《贺兰山与北山岩画》;许成、卫忠的《贺兰山岩画》;刘五一的《具茨山岩画》等专著。这些学术专著和大型图录收入了宁夏、内蒙古、河南一带很多岩画精品,是岩画出版保护的重要成果。

对于黄河流域岩画,仅是出版保护远远不够。首先,一方面,已有黄河流域岩画出版物因著作者主观意识不同,导致选取收录标准不同,一些重要岩画被遗漏;另一方面,各种出版物编写形式不同,给读者全面系统地了解黄河流域岩画造成一定困惑。其次,黄河流域岩画遍及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、河南六省区,目前,出版保护的重点主要集中在内蒙古和宁夏两自治区,其他省区的出版保护工作稍显薄弱。为此,在今后黄河流域岩画的出版保护中,还应以科研项目的方式,以统一的标准选取岩画,统一的形式编写出版物,最终形成一套包含《青海岩画》《甘肃岩画》《宁夏岩画》《内蒙古岩画》《山西岩画》《河南岩画》等的《黄河流域岩画》大型系列丛书,同时,应同步进行数字化出版,建立专题数据库,以此网罗黄河流域重要岩画文献,全面展现和反映黄河流域岩画的实物特点。这在暂时还无法用科学办法保护野外岩画的条件下,对于保存原始资料可谓厥功甚伟。

3.4 构建多元合作机制,强化岩画研究合作

虽然黄河流域各省成立了各种岩画研究机构,但各机构基本上是各自为政,不相统属,造成了极大的资源浪费。为此,加强交流,构建多元的合作机制势在必行。具体而言,一要建立健全组织机制。成立黄河流域岩画研究合作组织,以中国岩画研究中心为领导者,其他各省区岩画研究机构为成员。在组织框架完整前提下,制定具有可操作性的规章制度,整合多方力量,为黄河流域岩画保护工作的开展奠定良好的组织基础。二要建立健全利益机制。在多方共同参与的项目与活动中,明确各自的权利和义务,通过合理的利益分配方式调节各方关系。三要建立健全沟通机制。在合作组织领导者与成员间以及各成员间搭建沟通桥梁,避免因内部各环节沟通不及时或不畅导致出现工作脱节、推诿现象,提高合作效率。只有构建多元合作机制,才能在黄河流域岩画的保护与研究、组织相关文化活动、加强国内外交流合作方面取得实质性进展。

[1]赵凤华.云冈石窟“搬入”计算机[EB/OL].[2015-02-01].http://it.sohu.com/20100118/n269667514.shtml.

[2]苏胜.当代岩画记录技术及在中国的应用前景[D].北京:中央民族大学.2008.

[3]邓忆瑞,徐小峰.浅析网络环境下的信息扩散[J].现代管理科学,2008(2):59.

G250.76;K879.42

B

1005-8214(2015)11-0112-04

杨敏(1963-),男,蒙古族,教授,内蒙古呼和浩特人,北方民族大学校长,研究方向:民族文化;束锡红(1964-),女,汉族,博士,江苏无锡人,北方民族大学社会学与民族学研究所所长,教授,研究方向:社会学和民族学;王旭(1968-),男,山西平遥人,贺兰山岩画管理处主任,研究方向:岩画学;聂君(1986-),男,蒙古族,山东临沂人,就职于北方民族大学社会学与民族学研究所,讲师,研究方向:民族文化史。

2015-04-08[责任编辑]张雅妮

本文系国家社会科学基金项目“黄河流域岩画文化遗产档案式保护模式与实现机制研究”(项目编号:13BTQ062)的研究成果。