基于网络游戏的文化软生产集聚与文化空间重塑

——以上海为例

2015-11-23解学芳

解学芳

(同济大学 人文学院, 上海 200092)

一、网络游戏:作为文化软生产形态

在文化产业发展演化过程中,技术创新与内容创意的非线性及效益扩散带来了文化生产的多态化与文化空间内涵的重构,使得文化产业的生产形态呈现双向度,并嵌于时间与空间裂变重组的现代文化生产形态变迁的重要维度中。

1. 文化空间与文化生产:双维度

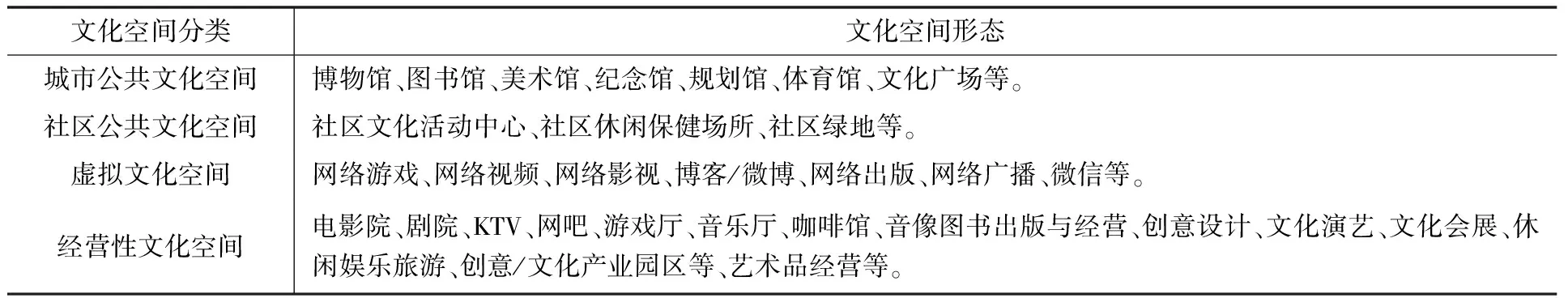

文化空间具有双向维度,是文化硬生产与文化软生产的结合,与文化生产的双重性一脉相承。文化空间塑造了人类特定的文化生存方式,其具有强地域性与系统性特点的文化生态属性,在文化形态上呈现多态化(见表1)。

表1 文化空间分类与形态①

① 韩光明:《基于新城市主义理念的城市休闲文化空间营造》,载《未来与发展》,2011年第3期,第41-45页。

首先,文化空间硬生产呈现向文化空间软生产跨越的趋势。文化空间生产是物化形态与服务形态的融合,直接表现在其文化资源的形态与转换结构的差异性,即一般意义上的文化资源的实物形态与精神形态的两元划分。鉴于这一维度的分类,文化空间可以被划分为生产物化形态文化产品的硬空间以及生产服务形态文化产品的软空间。基于消费群体生活水平的提高与文化消费理念改变的同步,从文化空间硬生产向软生产的跨越趋势越发明显,而文化空间软生产对于中国文化产业的发展、壮大的作用也变得关键而重要。但是,目前文化空间建设中还存在偏硬生产、轻文化软生产的结构性问题,这一问题是城市文化建设中建设思路、组织体系与管理体制相互作用的产物,具有突出的区域特性,在某种程度上制约了文化生产向软生产跨越的发展速度,文化品牌缺乏,文化创新式微。因此,突破区域限域的考量,从整个文化生产的宽泛性特质出发,推动文化空间的软生产是城市文化软实力构建比较竞争优势、在国际文化大市场中立足在完整的文化生产链条中占据端生产优势、构建本土文化产品知识产权体系的理性选择。

其次,文化空间的生产活动开始由实体空间向网络文化空间跨越。进入21世纪,网络社会的崛起,中国网络文化产业的发展在经过第一个十年之后,其网络文化的产品形态对整个文化产业领域格局变革的影响力越发明显。较之传统的文化产业领域,网络文化空间摆脱了学界对文化产业生态环境的批评。我们知道,在传统的新闻出版、文化演艺、广播与影视等领域,文化产业单位的产权结构偏向单一化,而转企改制(文化事业单位转为文化企业)的文化企业主体在失去政府资金扶持后,在“被产业化”的过程中表现出“水土不服”;同时,批评的声音还来于对文化产品文化属性被无限放大的质疑——在整个文化产业发展生态环境里,标识并强化了文化产业作为意识形态、承担宣教的功能,而其应有的产业属性被淡化。但随着现代文化形态与互联网技术的融合,为各种文化业态的变革创新提供了新的发展契机,带动了文化空间实质性变革趋势的展开:一方面,由文化硬生产走向以庞大的网络文化服务形态构成的软生产;另一方面,由文化软生产主导的网络文化空间极大程度上改变了原有文化空间的生态环境——产业结构趋向多元化,文化产业双重属性被释放,都为网络文化生产链条的拓展提供了优质的生态。

2. 网络游戏:作为文化软生产的形态

网络游戏业已成长为我国互联网领域收入规模最大的朝阳产业以及与世界水平差距较小的产业,根据《福布斯》杂志评出的全球最赚钱的十款网络游戏,五成来自中国网游市场;而国外研究机构Pearl Research也预计到2014年中国游戏市场规模将达到80亿美元,占全球市场的25%,并取代美国成为世界第一。[注]英国《金融时报》援引投资银行Digi-Capital的分析称,2014年的中国游戏市场份额将占全球市场的四分之一,而美国占全球市场份额将减少至22%。可见,中国网络游戏产业正保持着较快的增长趋势与强势的发展势头。

网络游戏作为文化软生产形态,具有技术与精神层面的双重特征。网络游戏产品,可以说是技术与文化内容交融的结晶。一方面,网络游戏产品具有明显的技术特点,相对单机游戏而言,它以互联网为传输平台,以网络游戏运营商服务器和用户PC/手机等作为处理终端,以网络游戏客户端软件/网页作为交互窗口,打造了一个虚拟情景式网络空间,利用技术的整合应用实现在线娱乐、多人互动交流与休闲的功能,是一种数字化精神文化产品。另一方面,网络游戏产品的精神属性是其核心特质,表现在消费层面存在着局部的边际效用递增、体验性、益智性等特点。网络游戏是一个休闲、娱乐的载体,包括棋牌类休闲网络游戏(如纸牌、象棋等双人或多人对弈的游戏)、网络对战类游戏以及角色扮演类游戏(所谓的RPG,通过扮演某一角色、执行任务实现升级、得到宝物等),网络游戏打造了一个开放的虚拟社区,用户之间进行着各种虚拟价值交换,而游戏系统和外界系统也进行着各种形式与内容的交换。[注]孔少华:《大型多人在线网络游戏虚拟社区用户信息行为研究》,载《情报科学》,2013年第1期,第123-128页。实际上,网络游戏本身没有明显的价值取向,但由于网络游戏产品是文化产品,是精神食粮,其社会属性与文化属性使得目前对网络游戏产品的规制集中于含有传播淫秽色情、暴力、迷信、赌博、危害社会公德以及宣扬极端民族主义、分裂主义等的游戏产品;网络游戏产品还具有其特殊性,即网络游戏玩家在我国主要集中于青少年群体的现状,赋予了网络游戏特殊的社会价值与意识形态属性,也使得网络游戏产业的发展面临“很黄很暴力”现状的批评与道德拷问。

网络游戏产品作为文化软生产形态,关系到文化空间的绿色生态问题。网络游戏诞生的初衷定位于丰富人类的精神世界,提高人类的生活品质,从这一定位可以看出,网络游戏的受众用户是没有年龄限定的全年龄段的网民,而这恰与我国对网络游戏用户的定位与实际现状存在偏差。我国网络游戏用户呈现出的低龄化趋势与美国网络游戏用户平均33岁的状况形成鲜明对比,也造就了中美发展网络游戏产业生态环境的不同,如政策环境、媒体环境与社会环境等,一定程度上无意放大了网络游戏所带来的社会负效应,一度被冠之“电子海洛因”的称谓。特别是对于未成年消费群体而言,网络游戏的消费行为不是一次性消费,而是重复性消费,玩家对游戏产品越了解时越易获得满足感和高预期,从而导致大批玩家沉迷网游。况且,网络游戏产品具有进入门槛低(一般是免费进入)和极强的引导性(往往充斥着暴力与色情),容易导致未成年群体沉迷网游。

此外,在网络游戏分级制度缺乏的状况下,免费网络游戏对未成年玩家的过度开放一定程度上强化了社会批评的声音。根据博弈论中的贝克尔定理(坏孩子定理),如果提供免费网络游戏的提供商(网络游戏生产商与网络游戏运营商)(S)必须是利他主义者,而免费游戏的玩家可被看作是“坏小孩”(P),[注]坏小孩定理是经济学家贝克尔在分析利己主义和利他主义的基础上提出来的,强调所谓的利他主义行为,被认为是个体理性选择的结果,在此笔者将提供免费网络游戏的提供商表示为“S”,将免费游戏的玩家(特指未成年部分)表示为“P”。一种情况,利己主义的“坏小孩”(P)可能被提供免费网络游戏的提供商(S)的利他主义所诱导,于是从玩家自己(利己)的利益出发,可以预期到提供免费网络游戏的提供商倾向于以这样的方式扩大网络游戏的规模,并实现处境的改善,即通过P进入免费网络游戏的行为改善了S的“客观”收益,增加了S的效用,于是免费的网络游戏产品变成了一个“利他主义”系统,平等、共享、开放地得到多种免费服务,但却缺乏必要的规则、惩罚和奖励,释放并放大了负面社会效应。正是如此,政府的规制往往立足于网络游戏的内容层面,但是由于网络游戏分级的缺席与监管技术的滞后,缺乏对网络游戏内容的良莠与尺度的制度化与技术性治理,从而导致网络游戏管理成效甚微。从文化空间来看,实质是如何创造一个绿色网络文化空间的问题。

二、文化软生产与上海网络游戏空间集聚效应

1. 上海网络游戏业空间集聚生态

在20世纪90年代末与21世纪初,上海网络游戏市场还完全处于海外游戏把控的状态。1999年11月,盛大网络发展有限公司成立,并在2001年凭借成功运营《传奇》起家,2004年成功登陆美国纳斯达克上市,成为上海首家在美国上市的文化产业企业,引发网络游戏的传奇,并带动着上下游的产业链——电信业、IT设备业、数字出版等以及PC、移动终端、数字电视等多种平台经济效益的快速提升,带动着整个上海网络游戏产业的崛起,实现了三大集聚:一是实现了网络游戏人才的集聚。在网络游戏行业人员流失率居高不下的情况下,上海网游企业保持着同行业的较低水平的流失率。例如,盛大建立了系统的类似于超NB的全面层级化的揽才体系,拥有定位于顶尖的未来型人才的盛大创新院,培育网游行业具有全球顶尖水平的技术人才。[注]2008年盛大网络创立盛大创新院,致力于云计算、物联网、虚拟现实等技术方面以及互动娱乐媒体等技术、产品、服务和发展模式的创新。二是推动了网络文化产品的集聚。将网络游戏(包括大型多人在线角色扮演游戏、休闲游戏、棋牌游戏、对战游戏、无线游戏等)、网络文学、影视剧制作、网络视频、出版、动漫与音乐等多元化的互动娱乐产品融合在了一起。三是实现了平台的集聚,以盛大网络为代表的网游企业构建了中国网络游戏市场“运营+推广+第三方支付+安全技术+客户服务”的平台市场。可见,网络游戏人才、产品与平台的集聚推动了整个上海网络游戏企业的集群与资源、要素的集聚,塑造了上海在全国网络游戏市场中的重要地位。但伴随“互联网+”时代的到来,互联网不再是技术的代名词,也不单指互联网思维的介入,而是像水电煤等基础设施一样,开始全方位地融合与嵌入各个行业的创新发展过程中,也带来了网络文化空间的大变革。

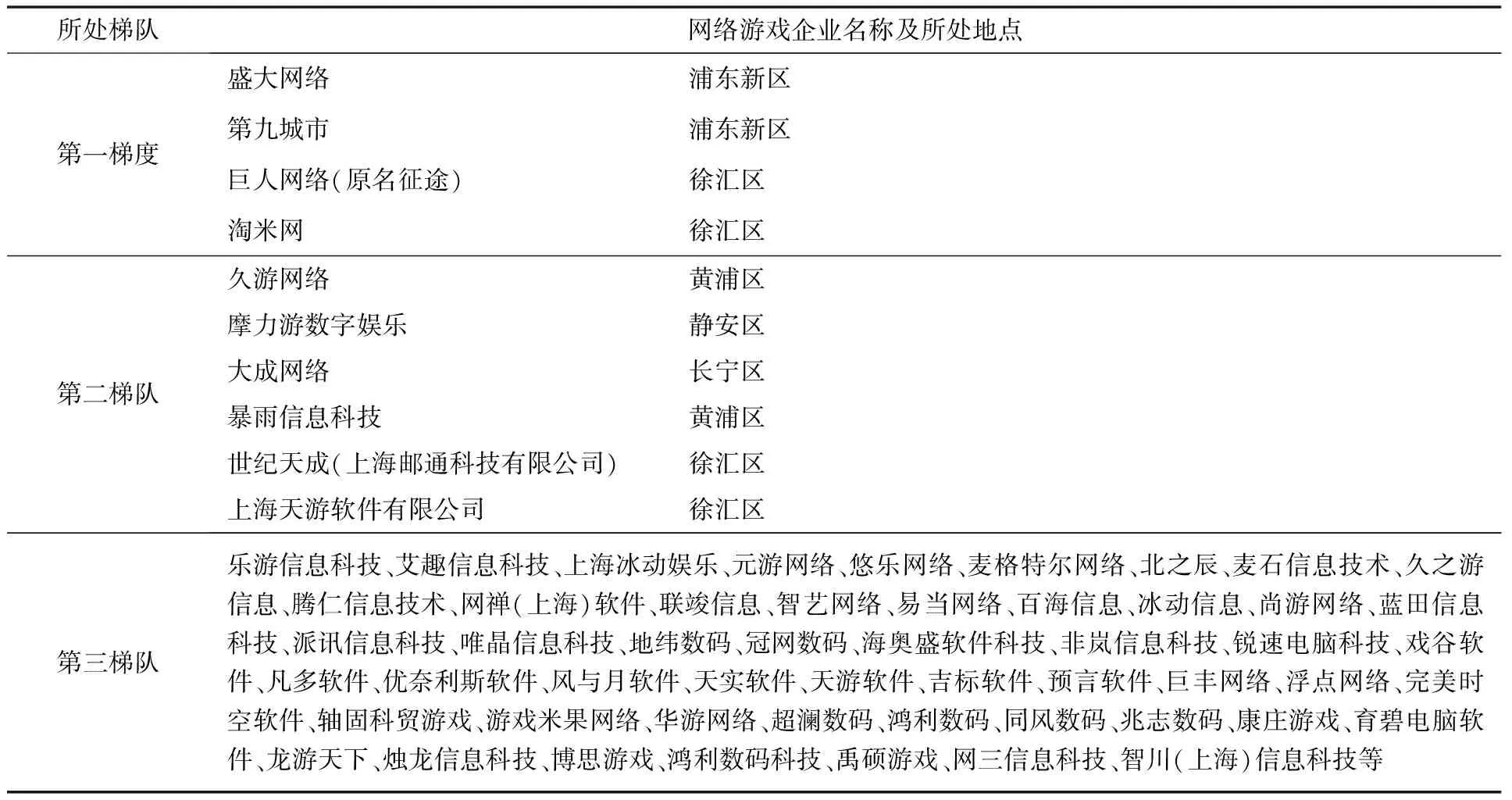

从空间格局来看(见表2),上海网络游戏企业形成了差异化竞争的三大梯度——以盛大、淘米、九城、巨人网络为主导的第一梯队的网络游戏巨头采用外包模式发包产业链的中端与下端,把主要精力转向前端原创开发环节,发挥网络游戏产业标杆的作用;第二梯队的网络游戏企业利用已有规模与优势进行资源整合与创新,影响着第一梯队的竞争格局;第三梯队的网络游戏企业则主要通过承接外包的模式进行资本原始积累,壮大企业规模。三大梯队网络游戏企业的集聚构成了互补式的发展生态,形成了独特的上海网络游戏产业集聚圈,推动了上海文化产业发展模式的创新和网络文化的繁荣。但是,这一格局的发展还存在瓶颈,特别是在规模上,三大巨头企业与中小型网络游戏企业形成了鲜明的对比,中型网络游戏企业数量很少,小型的网络游戏企业则处于生死边缘,映射出上海网络游戏集聚的弱势,未能在三大梯度之间形成良好的衔接,严重减弱了上海网络游戏产业整体的竞争实力。特别是随着网络游戏产业在“互联网+”时代的全面布局,以盛大网络为代表的上海网络游戏市场优势不再[注]盛大网络的网络游戏地位逐年下降,退市布局开启私有化进程;2015年初网络文学被腾讯文学并购成立阅文集团,从原来的网络迪士尼的定位被迫转向资本运作。,中国网络游戏产业发展正演变成深圳、广州、上海、北京四大城市的竞争格局,反映出上海网络游戏产业占全国网游市场比重的衰退曲线,与今天位居全国网络游戏市场第一、二宝座的腾讯与网易作为“自主研发先驱”的状况形成鲜明的落差,也恰好映射出整个上海文化软生产的最大软肋——过多的模仿与复制,缺乏创新与原创。因此,原有凭借代理起家、发家、模仿的粗放模式时代已经一去不复返。例如,“失魔兽而失天下”的九城、盛大网络被迫战略转型都是典型的案例,而致力于集约型、自主研发的前端产业链、寻求适合中国特色的文化软生产体系的时代已经到来。

表2 上海网络游戏企业格局

2. 网络游戏的示范效应与文化软生产体系构建驱动力

网络游戏的示范效应成为构建上海文化软生产体系的起点。文化软生产是经济系统的内生变量。网络游戏产品的生发与集聚演化过程是相互依存、相互影响的,直接对上海文化空间软生产体系的延伸与活跃产生关键作用。网络游戏产业将文化元素、历史题材、文化遗产甚至自然资源融合一起,创建了上海文化软生产体系的文化品牌,不仅开发了多元化的网络文化产品——通过游戏平台进行跨行业、跨媒体发展,延伸到影视制作、网络音乐、移动娱乐、动漫、网络文学等宽泛意义上的文化软生产体系,还拓展了文化产业链,带动了周边衍生产品的发展,推动着网络文化与传统文化、网络文化运营模式与传统文化产业运营模式的融合与创新,对上海文化空间软生产的集聚具有重要而现实的意义。

近些年,随着技术创新的日新月异,上海文化新业态风生水起,高科技文化企业与新媒体产业迅速崛起,不断拓展着文化产业链与文化内容创新空间。[注]陈少峰:《以文化和科技融合促进文化产业发展模式转型研究》,载《同济大学学报》(社会科学版),2013年第1期,第55-61页。按照Grandadam的观点,网络游戏产业的外部效应并不仅仅取决于企业、组织机构或是技术人员、创作个体等基础单位的集聚,而且也取决于城市区位与空间要素的结合,[注]Grandadam D.,Cohendet P., and Simon L. “Spaces and the Dynamics of Creativity: The Video Game Industry in Montreal,” Regional Studies, 2012,46(7),pp:1-14.即区位优势与空间条件的聚集将能够赋予城市文化创造新的动力与生机。对于新兴文化产业而言,上海浦东新区、长宁、徐汇等数字媒体产业、张江国家数字出版基地与中国移动视频基地、张江国家级文化与科技融合示范基地实现了核心集聚,正着力打造动漫、网络游戏、网络视听、数字出版、移动互联网、下一代互联网与电子商务产业集群,为新兴文化业态的发展提供了广阔的空间,造就了文化产业内部新旧文化业态的“双峰并峙”,成为上海文化空间极化发展的推动力。

三、 文化软生产集聚与上海文化空间格局重塑

文化软生产与城市文化软实力的提升相辅相成。从文化空间看,城市文化软生产发展实质是不同层面文化空间里诸因素相互作用的结果,而且,城市文化软生产质量同文化空间软生产布局息息相关。上海文化软生产的发展格局、态势与趋向将牵引上海文化空间格局的重塑,对上海在国内外文化市场多维度竞争格局中占据有利的生态位具有重要作用。

1. 文化软生产的定位:为国际文化大都市的构建提供内源力量

在后世博、后危机时代,全球化的纵向拓展与要素资源的跨时空延伸,国际竞争已由国家层面过渡到主要城市之间综合实力的PK,不仅包括传统的硬实力,更体现在城市文化软实力的较量上。早从20世纪90年代,纽约、伦敦、曼彻斯特、巴塞罗那、慕尼黑、东京、新加坡等城市鉴于对工业化、城市化进程中所出现问题的反思,相继根据自身状况转变经济发展方式,充分发挥文化创新的作用,在城市转型的进程中取得了良好成效。而世界国际文化大都市纽约,明确“世界文化之都”的定位,利用文化促进经济繁荣,实现商业与文化的协调发展;巴黎则定位为“时尚之都、艺术之都”,推动传统文化与现代文化的融合;伦敦为建设成世界文化之都采取积极举措,维持文化大都市的国际地位和形象;东京则定位于建设“创造性文化都市”,强化文化辐射力。[注]汪胜洋,沈杰:《文化软实力:国际文化大都市的题中要义》,载《版权周刊》,2011年第15期,第34-40页。根据理查德·佛罗里达等学者的研究,创新型城市的“3T”要素:技术(科技)(Technology)、人才(Talent)、包容(Tolerance),这三个要素相互补充。[注][美]理查德·佛罗里达:《创意阶层的崛起》,北京:中信出版社,2010年,第281页。其中,技术要素尤其需要关注,特别是根据上海2014年提出建设“全球科技创新中心”,积极制定文化软生产领域的“互联网+”行动计划,加快文化与科技的深度融合。

上海要成为具有全球资源配置功能的国际大都市,必然要从原来的粗放型的过度依赖消耗实体资源的发展模式转向集约型的信息、技术、文化、创新、人才要素循环发展的模式,这一转变与战略层面打造国际文化大都市的定位不谋而合。鉴于此,为适应“创新驱动、转型发展”的要求,上海必须致力于文化建设与高效的文化空间格局的构建,更加注重提升城市的文化内涵和知识含量、释放文化要素的潜能,创造更多的新发展契机与新空间,搭建文化生产、文化孵化的网络平台,释放文化空间软生产的聚集效应,为国际文化大都市的构建提供内源力量。

2. 文化软生产的内核:构建产业链上端与版权体系

文化软生产是凭借掌握一整套文化符号系统为表征的文化资本为基础,是对文化原创、创意实践策略和技术建构的可持续的努力与践行。布迪厄认为“每个场域都有某种准入规则,对任何试图参与游戏的人都会征收一笔类似入场费的东西,确定了谁更适于参加这一场域,从而对行动者进行优胜劣汰的遴选。”[注][法]皮埃尔·布迪厄:《实践与反思》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,2004年,第147页。文化软生产场域的文化资本价值更多地依赖于其深刻的创新、创意与精神内涵,而不是简单的技能与模仿,要真正利用“互联网+”时代的资源跨界与高新技术从“高投入、高复制、低创意、低含量”的传统文化生产体系,向“高创意、高科技、高效益、优生态”四位一体的现代文化软生产体系跨越。[注]解学芳:《基于技术和制度协同的文化产业制度创新与国家文化产业治理体系》,载《社会科学研究》,2015年第1期,第50-57页。

文化软生产的核心与潜力源于“创新”。文化创新是文化软生产的起点和终点,要求我们在上海文化空间格局重塑中充分发挥其主导作用。一方面,要推动文化内容的创新、推动创意链在整个文化产业领域的拓展,加强对网络游戏原创、网络动漫内容原创、网络视频与网络文学原创等网络文化产业业态以及传统的电影电视产业、演艺产业、图书出版产业等创新与创意的实质性的政策和资本投入。另一方面,推动技术创新潜能在文化产业领域的释放。高新技术与庞大的信息基础工程往往会出现叠加式的强强联合与跨界扩散,无疑建构了发展文化产业的话语权的技术文化权力,成为一种具有技术统治地位及其所附加文化意识的发展手段,因此,需积极推动上海文化发展与数字、网络(特别是移动互联网)等高新技术的加深融合,推动优秀文化的网络化、数字化,特别是网络游戏动漫、数字出版产业、网络视听业、新媒体等在关键技术支撑下的创新与跨行业的发展;加强相关支撑技术研发,鼓励技术成果转化,实现传统文化产业的技术改造和升级转型;加快文化资本、版权、技术、人才等要素的梯度转移与集聚,构建若干个文化软生产的端产业、端业态,提高上海在国际文化产品流通与服务市场中的话语权。

文化创新具有裂变效应,是保持与创造文化空间软生产活力的法宝。正如网络游戏产业被数字技术与创意重新塑造,技术与创意、创作的交融带来文化生产的不断革新。[注]P.L. Le, D. Masse and T. Paris. “Technological Change at the Heart of the Creative Process: Insights from the Videogame Industry,” International Journal of Arts Management, 2013, 15(2),pp:45-59.技术创新(往往带来业态创新)、内容创新(产品和服务创新,通常会出现新表现方式、新创意)、运营模式创新都是文化创新的重要内容。特别是“互联网+”与“大、云、平、移”的叠加,成为文化创新的外生动力,将文化软生产的边界不断延展,并提升了文化软生产的即时性、开放性与高效性。此外,随着文化、信息、传播力、吸引力和影响力成为文化软实力竞争中的核心资源,在全球化的数字文化建构体系中,应将文化创新寓以网络技术创新与文化产品创新的构建中,开创更契合文化衍生的文化空间和文化扩散格局,形成以IP(知识产权)为核心的文化创新空间。例如,美国版权产业57%的增加值来源于以版权保护为核心的内容产业。[注]田蕾:《价值链视角下的文化产业与科技创新融合分析》,载《新闻界》,2013年第13期,第61-65页.

政府对文化产业的制度路径选择往往与其对文化生产的预期经济收益与社会效益的判断有关,文化产业作为战略支柱产业,政府在制度设计层面应采取积极举措,对文化创新企业、文化创新项目、文化创新产品(服务)、文化创新品牌、文化创新人才等给予奖励,营造一个鼓励创新、激励创意的生态环境与文化氛围。同时,以文化创意和文化产权交易为核心,通过扶持、孵化、登记、展示、推介、交易、经纪、信息、技术、投资及其他服务要素整合,发挥上海文化产权交易所的功能,完善以文化产权和版权交易为核心的服务体系建设,积极培育出一大批以文化创新为核心竞争力和主要生产形态的企业以及具有高附加值与原创能力强的文化创新主体,并推动其在异质化竞争环境里具有类似于盛大集团在网络游戏第一个十年给中国网络游戏产业所带来的领头雁的标杆引导作用的发挥,实现文化软生产核心主体——文化企业的发展、壮大。

3. 文化软生产的集聚:拓展与优化文化空间

Coe和Johns曾以温哥华和曼彻斯特的电影电视业为例,强调该区域的影视业生产环节虽然发生在本土,但融资、流通业务等则与洛杉矶和伦敦公司关系密切,说明本地影视业是嵌入在超过地方尺度的社会关系之中的。[注]N. M. Coe, and J. L. Johns. “Beyond Production Clusters: Towards a Critical Political Economy of Networks in the Film and Television Industries,” In: The Cultural Industries and the Production of Culture, London: Routledge,2004: pp. 188-204.对于文化软生产来说,这一集聚与联动的特征更为明显,即文化软生产的集聚与文化空间的拓展是一脉相承的,且集聚文化形成空间文化,进而影响文化生态格局。文化空间软生产的积聚实质是在客观文化因子基础上经过外在力量人工化加工和传播的结果,蕴涵了文化元素、文化业态的融合与文化系统的整合。面对文化多元的态势,文化空间软生产具有相对的集中性、随文化时间迁移的动态性、分布的不规则性与自生态演化性等规律性特征,文化空间软生产以内在规律为核心进行文化拓展与优化是必要的。

地缘空间是文化生产集聚的重要支撑,上海文化空间软生产的集聚需以开放、包容的生态环境,以梯度转移和跨界扩散的方式打破目前文化空间狭小的状态,推动文化软生产体系与高科技、创意、金融、贸易的融合与共享,推动文化产业和文化市场实现跨行业、跨区域、跨媒体的融合发展,形成圈层式区域联动效应,形成具有较大影响力的文化软生产集聚中心,并配套充足的文化空间、文化市场要素资源支撑腹地以及外围区域支撑。例如,综合性门户网站方面,上海仅有东方网和21CN的公有经济控制的发展格局,缺乏可达到四大门户网站(新浪网、搜狐网、网易与腾讯)规模的专业性媒体网站的集聚;在网站访问量、网站品牌价值、网站盈利状况、网站规模等方面也亟须改进……这些都需要着力拓展上海的网络文化空间的容量、质量,做大做强文化产业配套体系。此外,上海文化软实力的提升,应避免“协同过滤现象”,通过链式链接拓展文化空间容量的同时,还必然通过“协同融合”的努力,打造一流的文化软生产创意团队、要素资源共享平台以及具有较强原创力或致力于原创品牌开发、推广、维护的专业文化企业集群网络,加强创意产品研发商、运营商、发行商、销售商及周边服务商之间从创意到销售的产业链循环系统的形成。

上海文化软生产的集聚模式将是一种“R&V模式”,即一种现实(R)和虚拟(V)相结合,现实资源(real resource,传统经济中如产品、实物交易市场、宣传媒体等看得见的资源)和虚拟资源(virtual resource,知识经济中网络、网络中的虚拟市场、交易平台、各类网络产品等看不见的资源)全新整合的模式,并植根于文化空间系统中。[注]史征:《文化产业发展的集群化变革特征:以浙江为例》,载《华东经济管理》,2011年第1期,第22-25页。一方面,将上海整个网络文化软生产体系与传统的影视、音乐、出版产业生产体系实现融合,打破现实文化空间与虚拟空间的边界,进一步拓展上海文化软生产空间,典型的就是盛大网络形成的上有文学网站、中有游戏、下有音乐与影视的完整产业链条,其中文学网站为网络游戏提供内容源泉,在壮大网络游戏业务的同时,发展影视、音乐等数字娱乐衍生链,实现整个产业链资源、要素的集聚,发挥协同效应;另一方面,发挥文化产业园区的资源集聚优势,推动园区内、园区与园区之间的要素集聚与共享,让集聚成为文化生产者主动寻求创新与创造性协同效应的结果,[注]A. J. Scott.“Entrepreneurship, Innovation and Industrial Development: Geography and the Creative Field Revisited,” in: Small Business Economics, 2006,26(1),pp:1-24.大力挖掘文化产品的软硬件开发和制作、游戏软件(包括网络游戏)、动漫画制作、视频短片的开发和制作、创意设计、数字多媒体、数字出版环节优化等新兴产业业态的潜力;积极培育龙头文化企业与市场竞争力强的现代文化创意产业实体,发挥其在文化产业链和文化产业带之间的带头与桥梁作用,带动上海文化产业以更高质量、快速度的姿态实现大发展。此外,文化软生产与寻求到科学合理的运营模式的发展是相辅相成的,创新运营模式是整个大文化软生产体系中不可忽视的关键环节。例如,加快利用大数据的深度分析嵌入文化软生产的端环节,利用大数据精准营销创新文化软生产的市场运营。

四、 结 语

城市文化空间的形成是一个长期的、动态的累积过程,它超越了地理学概念的局限,映射着社会文化关系的呈现或再生,交融于城市的历史空间格局演变与经济发展、文化创新、社会进步与人们文化消费观念、社会心理、价值观念、文化行为模式等形态的转变过程之中。上海文化空间的塑造意味着文化软生产体系需要找到科学合理的良性发展模式,积极培育出一个由文化良品影响文化消费群体的文化心态与文化生态,形成独特的、充满活力的城市文化个性,塑造自由、开放、包容的文化发展氛围以及文化地图式的牵引航标。而作为活跃因子的文化软生产者需自觉警惕过度的“市场陷阱”,将创意性、文化产品的产业与市场属性的发挥立足于社会价值的基石之上,从而塑造绿色的文化空间,推进文化良品需求的扩大,并进而促进文化良品生产的扩大,实现商品性文化软生产体系中的文化生产与文化需求的良性循环,实现文化软生产的经济效益和社会效益的双赢。