我国无障碍环境建设的发展历程

2015-11-16张倩昕苏志豪蔡若佳

张倩昕 苏志豪 蔡若佳

我国无障碍环境建设的发展历程

张倩昕 苏志豪 蔡若佳

无障碍环境建设一直是我国残疾人权益保障的重要项目,是保障残疾人等特殊需要群体生活出行、教育就业、信息交流的基础。本文从法律法规、城市设施建设、信息无障碍建设三个维度梳理我国无障碍环境建设的发展历程,并借鉴国外优秀经验,对现阶段我国无障碍环境建设发展情况进行反思讨论,以促进社会各界对无障碍环境的认识,对后续研究具有一定的启发性作用。

无障碍环境;残疾人;发展历程

残疾是社会发展进程中的一种社会代价,我国8000多万残疾人正面临着观念排斥、制度排斥、教育排斥等困境,他们的生活出行、教育就业、信息接收等需求还没有得到很好的满足。无障碍环境建设是为便于残疾人等社会成员自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获得社区服务所进行的建设活动,能促进残疾人平等、广泛、充分地享受社会服务,是残疾人参与社会生活、分享人类文明发展成果的基础保障。本文将着重于梳理国内外无障碍环境建设的历程,发展和现状,促进社会各界对无障碍环境的认识,对后续研究具有一定的启发性作用。

一、“无障碍”概念的源起及其在国外的发展

国际上,关于“无障碍”的概念最早源于20世纪30年代,当时欧洲一些国家开始关注因一战致残的残疾人群体,到1959年,欧洲议会通过了第一个“方便残疾人使用的公共建设的设计与建设”的决议。60年代初,国际社会受美国民权运动的影响,残疾人联合起来抗议社会歧视和受到的不公平待遇,在国际社会团体的推动下,“无障碍”概念逐步形成。

世界上第一个《无降碍标准》1961年出现在美国,1976年,国际标准机构ISO成立残疾者设计小组,计划制订“残疾人在建筑物中的需要”的设计指导,将残疾人的问题纳入ISO的一般规格的标准系列,同时为地方行政机关提供基本操作指南,无障碍环境建设自此进入标准化阶段。

20世纪后期,全球经济的飞速发展为各国在无障碍环境的普及中提供了物质基础,使得投入大量的人力和财力进行无障碍环境建设成为可能。世界各国陆续出台有关残疾人的法律并制定相关的无障碍技术法规与技术标准。美国通过立法确保所有公共场所要建设无障碍设施,提出无障碍环境建设存在需要和可能、一般和个别的需求理念,并提倡为残疾人提供门对门服务。欧洲则在无障碍环境建设推广中强调政府和公众的共同参与,尊重公众的主体地位。而新加坡是城市交通空间无障碍设计领域的领导者,以合理性和适应性为基本原则,完善交通枢纽和城市道路无障碍设施,方便残疾人出行。此外,日本的无障碍环境设计则真正做到了以人为本和体现人文关怀,从使用者角度出发并兼顾艺术性,设施安全并且美观,无论是设计理念还是技术手段都是国际领先水平。发达国家和地区对无障碍环境建设的实践,为我国无障碍环境建设提供了重要的借鉴经验。

二、我国无障碍环境建设发展

无障碍概念在我国的首次出现是1985年“残疾人与社会环境”研讨会上,其后,北京市政府将西单至西四等四条街道作为无障碍城市改造试点,我国的第一部《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范(试行)》于1989年4月1日正式实施。这是我国第一次以法律形式提及残疾人无障碍环境建设的相关内容,标志着无障碍环境建设工作正式纳入政府工作职责。

1.无障碍设施建设的法律法规及规范标准

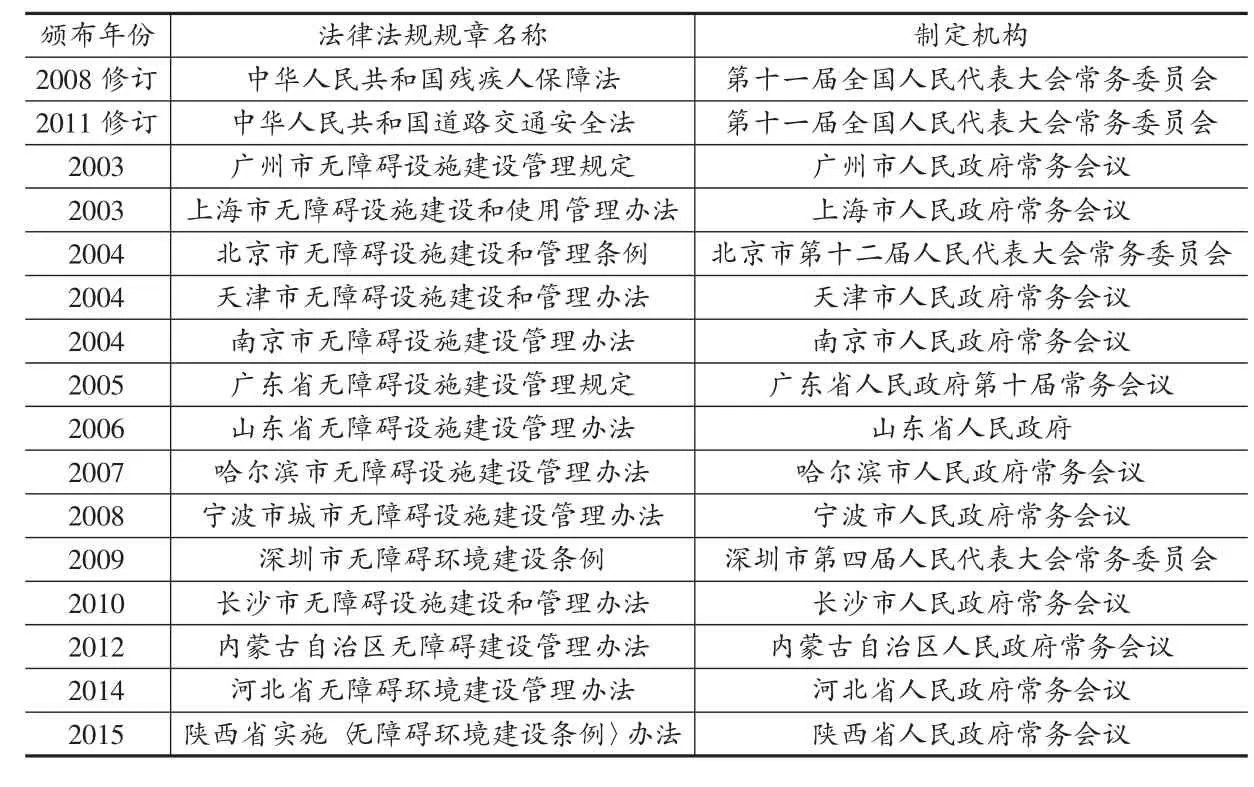

1990年12月的《中华人民共和国残疾人保障法》规定,“国家和社会逐步实行方便残疾人的城市道路和建筑物设计规范,采取无障碍措施”。国务院批准执行的中国残疾人事业五年工作纲要,从“八五”计划开始,每个五年计划也都规定了建设无障碍设施的任务与措施。2008年,《残疾人保障法》修订,其中第七章无障碍环境对无障碍环境建设作出了更详尽规定,值得注意的是,关于无障碍环境的规定,从原来的一条扩充到一个独立的章节,进一步明确政府在无障碍环境建设中的责任,除了建筑设施外,还包括信息无障碍、公共服务无障碍等内容。此外,依据国家的法律指示文件,各地方、省市陆续对无障碍环境建设作出相应的规定及规范(详见表1)。

表1 摇中国相关法律、法规、规章中对无障碍设施建设执行标准的要求

在无障碍设计规范标准体系方面,我国亦是不断规范完善。规范实施10年后,在总结88规范实施经验和问题的基础上,建设部、民政部、中残联组织开展《规范》的修订工作,增加城市桥梁立体交叉设计、学校和居住建筑及居住小区无障碍设计的内容,2001年8月1日《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50—2001)正式实施。而2012年9月1日起实施的《无障碍设计规范》(GB50763-2012)是第三次修订,将规范提升为国家标准,其约束力大大提升,并增加了城市绿地、历史文物保护建筑、信息交流无障碍、公共服务无障碍等新内容,更加全面而规范。

2.城市环境无障碍建设

2002—2004年,建设部、民政部、中国残联、全国老龄办在北京、上海、广州等12个城市试点创建无障碍建设示范城市,探索中国城市推进无障碍环境建设的经验。“十一五”期间,全国100个城市开展创建无障碍建设城市活动,这些城市的无障碍环境建设初见成效,同时带动其他城市逐步开始进行无障碍环境建设,初步形成了中国城市无障碍化的基本格局。

残奥会、特奥会、世博会、亚残运会等大型国际活动的举办,成为北京、青岛、上海、广州等城市无障碍环境改造更新、完善公共服务无障碍的契机。迎奥运期间,北京市开展无障碍改造项目多达1.4万项,申奥成功后至2008年的无障碍设施建设总量相当于申奥前20年的总和。

经过十多年的实践与发展,我国各主要大中城市的无障碍环境建设取得显著的成效,无障碍公共服务水平不断提升,极大地方便了残疾人的生活,保障了残疾人参与社会生活的权利。

3.信息无障碍建设

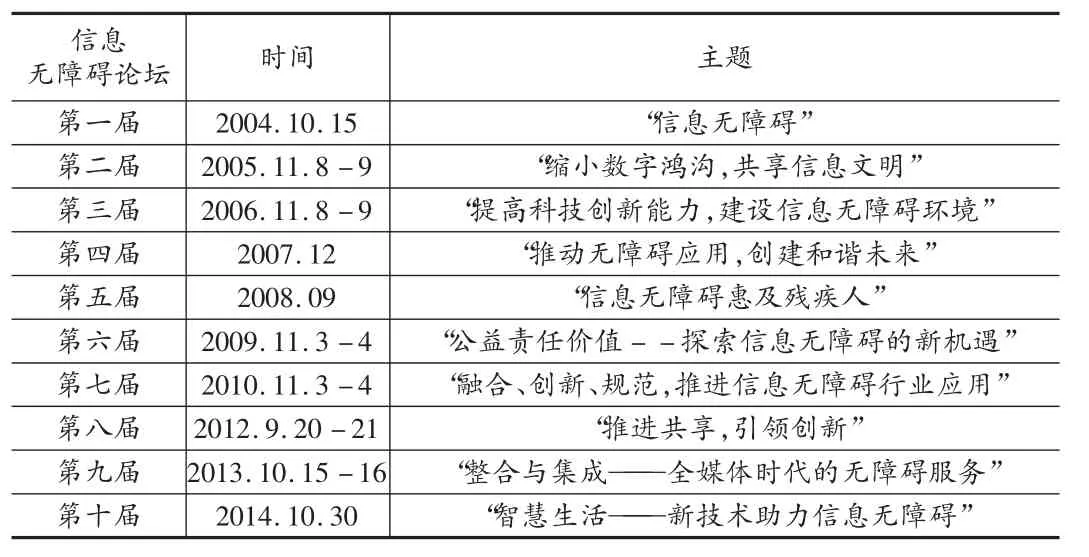

2003年,《建设数字大连——残疾人信息无障碍论坛》拉开了我国信息无障碍建设的帷幕。从2004年起,一年一度的“信息无障碍论坛”,对信息无障碍的宣传和推广起到了极大的推动作用,各领域的专家与残疾人使用者之间的对话使得信息无障碍的理论研究与技术开发更具实用性,促进了信息无障碍建设的持续发展。

2008年,我国发布《网站设计无障碍技术要求》,政府门户网站和一些公共服务行业的网站均按照规定实现网站设计无障碍,保障残疾人平等获取网络信息的权利。目前,我国盲人有声数字图书馆已投入服务;各地公共图书馆也开设视障人士阅览室,为盲人提供有声读物、电子图书及盲文书籍等,有些地区的图书馆还为盲人提供“送书上门”服务。读屏软件、听书机、语音智能手机等盲人专用的辅助器具正渐渐成为盲人信息获取的新途径;互联网的普及更是让盲人走进了新的信息世界;这些新的技术产品为盲人的信息交流提供了重要保障,极大地帮助了盲人消除学习、工作中的信息障碍。

表2 摇历届信息无障碍论坛的基本情况

三、总结与反思

无障碍环境可以帮助残疾人独立自主地生活,提高自立自强的信心;对于老年人,则可以预防意外伤害,提高其生活质量;而对于妇女、儿童和其他社会成员而言同样具有十分重要的预防障碍及提升便利的功能。因此,无障碍环境是残疾人参与社会生活的基本条件,亦是方便全社会成员的重要措施。

1.学习国际经验与发挥中国特色相结合

我国的无障碍环境建设工作经过十多年的发展,成效显著,但与发达国家相比,还存在很大差距,在设施的建设规范、整体规划、日常管理等方面还存在较多问题。因此,需进一步借鉴国际经验,结合我国的实际情况,挖掘人们的本土性需求,开展具有中国特色的无障碍环境建设工作,以切实维护残疾人、老年人等特殊需求人群的利益,促进他们平等参与社会生活。

每个地区都有特殊性,由于生活方式与生活环境的差异,无障碍环境建设也应该具有地区特性,因此,我国的无障碍环境建设绝不能单单照搬国际经验的模式与标准。我国的无障碍环境建设起步较晚,由于现实因素的制约也难以在短期内普及完善,笔者认为应当根据现实需求与现有资源,分步有序开展,因此,当前首要工作是进一步弄清残疾人等有特殊需求人群的需求,并进一步将其需求与现有资源对接,以便利其日常生活及社会参与。

2.将无障碍环境建设视野从城市进一步扩散到农村

在我国城乡二元政策的背景下,城乡无障碍环境建设进度差异也值得关注。我国无障碍环境建设起步于城市,当前研究和实践都集中在城市地区,由于基础条件的不允许,农村无障碍环境建设进程远远落后于城市。然而,面对广大残疾人生活在农村的现实,开展村镇无障碍环境建设,日渐成为实现全面建成小康社会目标的必然要求,也是推进社会主义新农村建设的重要内容。随着经济条件的进步,农村地区的各项基础设施均有了较大的改善,农村残疾人应同样享有与城市残疾人一样的基本权利,其中就应该包括无障碍环境。

近两年,北京、广东、广西、河北等地部分农村地区无障碍建设陆续铺开,受制于我国农村地域广阔,农村残疾人文化水平偏低,无障碍建设成本过高等因素,现阶段在农村推广无障碍建设仍是一项严峻的挑战。

3.无障碍环境建设工作的推进需要全社会的共同努力

在无障碍观念意识方面,有一种社会误区一直存在:残疾人是社会的“小众”,无障碍建设的投入和产出不成比例。其实,无障碍建设的使用者除残疾人外,还应包括老年人、妇女、儿童等其他社会成员,如坡度不仅能方便坐轮椅的残疾人,还能方便推着婴儿车的人。所以说,无障碍环境建设是必要的,它是社会对于人类多元化的基本尊重。无障碍环境建设是一个系统工程,需要政府、社会组织、研究机构以及公民的多方努力,同时无障碍环境也将是社会全体公民所享有的共同福利。

[1]缪小龙.超越环境障碍共享社会文明——美加城市无障碍设施建设考察与思考[J].福建建设科技,2004,(2).

[2]张谊.中美无障碍环境建设问题比较研究[J].华中科技大学学报(城市科学版),2003,(3).

[3]曹敏娜,刘荣增.英国城市的无障碍环境建设[J].城市问题,2003,(1).

[4]张晓,李朝阳,陈启宁.新加坡城市交通无障碍设计及启示[J].现代城市研究,2012,(8).

[5]赵立志,杨戈,周庆等.中外城市环境无障碍建设的比较与反思[J].城市发展研究,2014,(4).

[6]吴小钢.我国城市无障碍设施建设的思维误区[J].宏观管理,2005,(2).

[7]薄绍晔.我国无障碍建设概况[J].北京规划建设,2007,(6).

[8]张东旺.中国无障碍环境建设现状、问题及发展对策[J].河北学刊,2014,(1).

[责任编辑:程文燕]

张倩昕(1992—),女,华南农业大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为残疾人社会工作,社会管理;苏志豪(1991—),男,华南农业大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为农村社会工作,社会管理;蔡若佳(1991—),女,华南农业大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为农村社会工作,社会管理。(广东广州51000)

2015年度广东大学生科技创新培育专项资金一般项目“农村残疾人无障碍建设的探索与实践——以广州市ZX镇为例”。