“十三五”:可持续与包容性增长

2015-11-12安赫尔古里亚

安赫尔?古里亚

未来几年对中国来说是一个应该把握住的机会窗口。在这个窗口中,中国要采取合适的结构和政策,以实现几个并行的转型

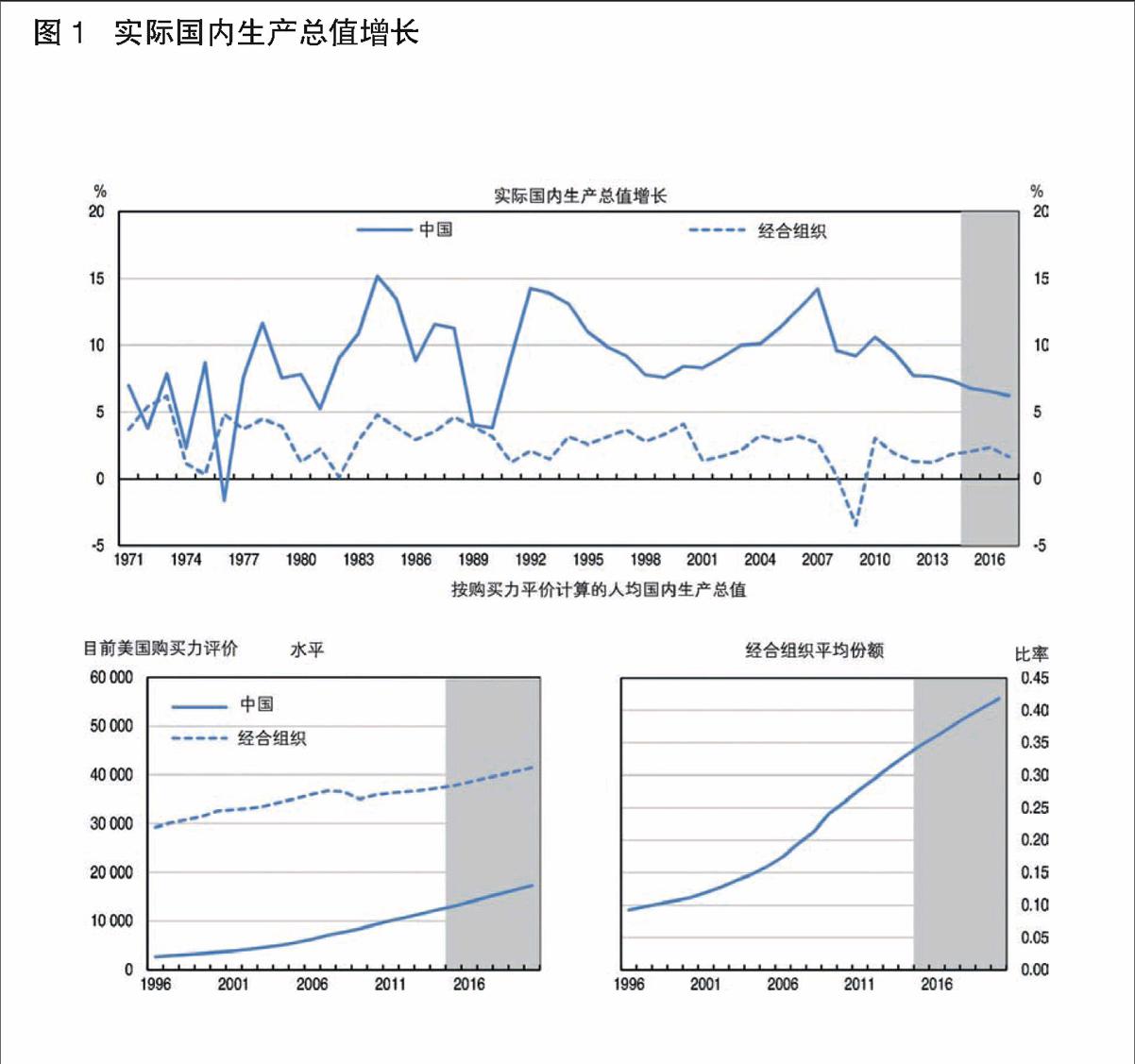

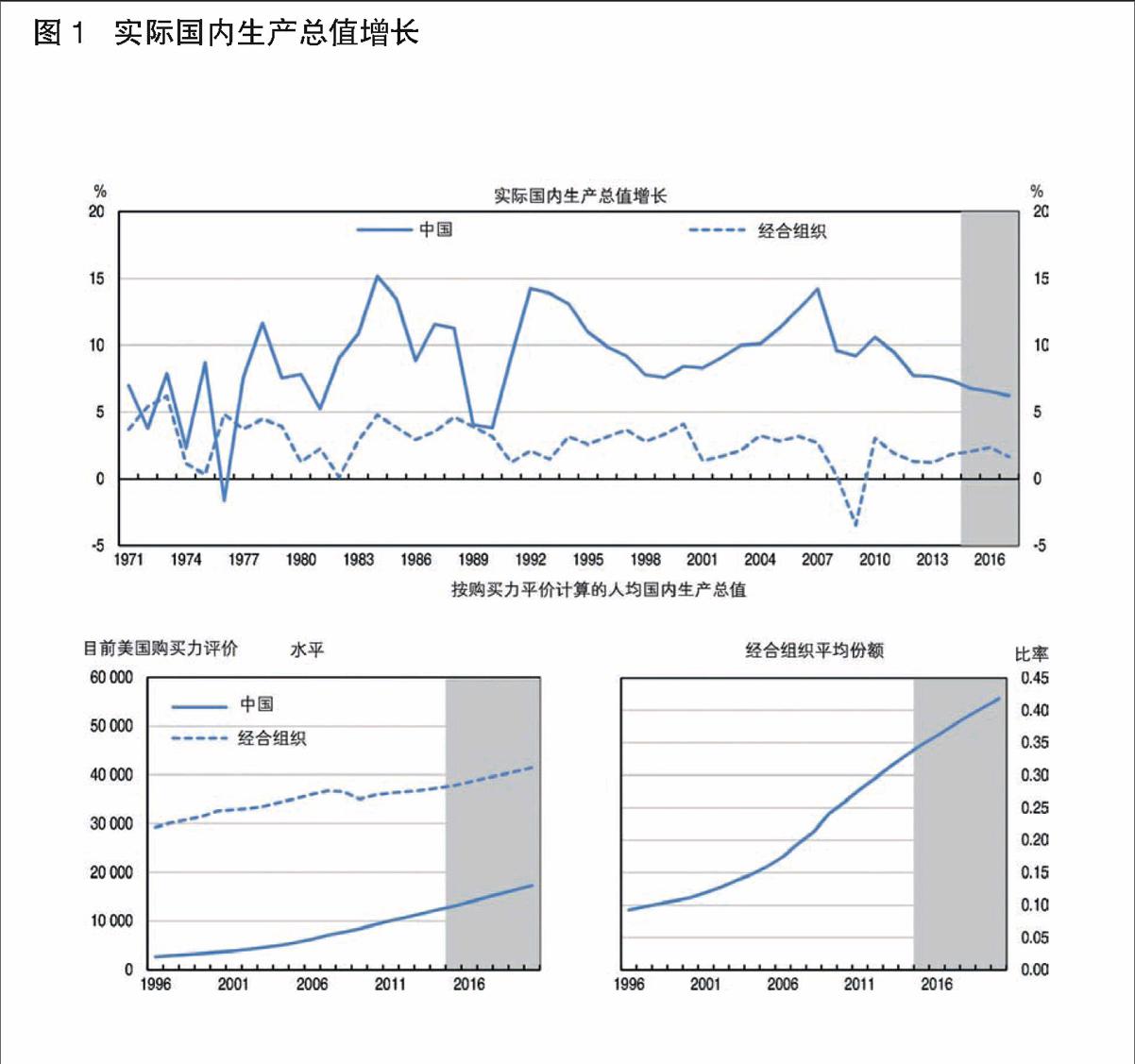

中国已经进入经济增长的“新常态”,其经济增长会减速但更具持续性。即便是按照目前这一较低的增速,中国的增长仍然占到了全球增量的三分之一。中国领导层已经认识到,经济工作重点必须由纯粹的注重增速转向注重增长质量。中国的目标是继续追赶发达经济体,虽然这一目标不会立刻实现,但实现2010年到2020年人均GDP翻一番的目标依然可期。与此同时,中国还要建立起“小康社会”。为此,中国当局愿意舍弃一些短期的增速目标,以确保更长时期内的稳定增长,同时尽可能地实现经济增长的收益被全社会所分享,并且减缓环境压力。为了实现更为平衡、包容和可持续的增长,中国正进入一个非常关键的转型期。

人口快速老龄化趋势

人口的快速老龄化会阻碍中国的中长期经济增长,因为它会导致国民储蓄率下降,进而影响到投资率和增长速度(OECD, 2015c)。由此,潜在经济增长率也会下降,从而引发中国坠入“中等收入陷阱”的风险(Koen et al., 2013)。随着粗放型增长方式的效果减弱,中国需要一种新的增长引擎。就长期而言,这只能诉诸生产率的提升。中国和其他国家一样,都需要将提升生产率摆在政治议程的核心位置。在最近几年,全要素生产率的下降已经表明生产要素的使用效率在下降。实际上,过高的投资率已经导致资本效率的下降。与其他金砖国家相比,无论是在制造业还是在服务业领域,中国的全要素生产率和劳动生产率都表现出色。但是,中国在这方面与美国的差距仍然显著。中国的增长态势还是很强劲的,其政策也取得了成效。如果继续重视生产率,并强调增长的包容性,中国就能为下一代人实现更高的增长质量,同时也创造更多的就业机会。

人口老龄化还会引发劳动力成本的上升,进而危及中国出口导向型的经济增长模式。而中国正是籍此成为全球最大的出口国,并占有全球12%的出口份额的。然而,劳动力成本提升的前提是经济环境更有利于创新和劳动技能的提升。只有这样,才能创造出附加值更高的产品和服务。随着中国自主创新能力的提高,它在全球价值链中的地位也会有所变化。目前,中国高技术产品的出口仍然高度依赖中间产品的进口。相比出口量,中国的出口附加值仍然很低。这表明中国在全球价值链中主要扮演专配者的角色(OECD, 2013a),而加速创新会使得中国在这一链条中的地位获得提升。

随着人口老龄化的加速,推动中国经济向消费和服务导向发展的机会窗口正在逐渐合拢。在未来五年,中国将迎来一个关键的经济调整阶段。因此,未来五年的改革将帮助中国避免一种“未富先老”的局面:一方面,需要采取全面的改革措施,提升经济增长潜力;另一方面,则需要保持足够的增长率,从而在人均收入方面继续追赶高收入国家。在这二者之间,中国必须维持一种微妙的平衡。

释放城市化和产业升级潜力

至少从中期来看,城市化会继续成为中国经济增长的一个重要引擎(OECD, 2015d)。相比35年前,中国的城市人口增长了4倍,目前已超过7亿人。在将来的35年内,这一数字还可能再增长2.4亿。这对于维持经济增长,提升居民生活水平非常有帮助。在过去的10年中,五分之一的劳动生产率增长得益于将劳动力转移到更具生产性的领域(Molnar and Chalaux, 2015)。随着城市化率的进一步提高,这一比例将会降低。但中国的城市化率距离发达国家还有很大的提升空间,因此城市化在未来五年将成为实现包容性发展的一个重要引擎。

根据国家新型城镇化方案,公共服务和社会保障将覆盖到1亿进城务工人员,此外还将有1亿新增农村人口落户城市。除了城市化之外,还有新型工业化的浪潮,其重点是产业和技术的升级(Molnar and Koen, 2015)。从中期来看,农村现代化也是中国实现转型的关键因素(Westmore, 2015)。产业升级的重点应该是提升效率和重视环保,这样才能缓解资源压力,并且将相关的健康危害降至最低(OECD, 2015a)。以上这些趋势,都会有助于形成强劲的国内需求,促进消费,推动经济实现再平衡。同时,也有助于中国经济往更具生产效率的方向转变。

为了释放产业升级、农村现代化以及城市化的潜力,同时也为了确保形成一种可持续、包容性的增长方式,就需要合适的政策措施。对于中国的长期发展而言,未来的五年是至关重要的。中国经济所处的转型是多重的:从投资、出口驱动转向服务和消费驱动,从资源投入转向生产率的提升,以及步入“小康社会”。以上这些,都要求在结构和制度层面做出改进。

市场作用与包容性增长

伴随着人口老龄化,要实现经济向适度快速增长的转型,就必须消除一些抑制经济健康发展的不良因素。具体来说,这方面的要求包括扩大市场定价的范围,向私人和外资企业开放那些受到管制的行业,以及为非国有部门的市场参与者提供一个更加公平的竞争环境。在中国政府现有的改革议程中,价格体制和市场准入的相关改革已经获得高度重视。接下来,更大的挑战是在要素市场。要扩大市场准入,加强市场定价机制,以提升要素市场的效率(OECD, 2015b)。由于结构和人口方面的转变,再加上居民收入的增长,可以预料对健康、休闲、文化、教育和商业服务等方面的需求也会增长。在服务质量、环境监管以及消费者保护等领域,当开放相关行业时,建立充分的行业标准对于避免恶性竞争是非常重要的。在某些服务领域,竞争压力是很大的,但在交通、住宿和餐饮领域,竞争压力则相对较小(OECD, 2014)。在金融、监管、税务和公共采购方面,要为国有和私人部门提供一个更为公平的竞争环境,尤其是逐渐去除那些为国有企业和公共部门所提供的隐形担保。而这样做会增大市场的竞争压力,也会相应带来效率的提升(Molnar and Wang,2015)。 最近的一些新尝试是值得肯定的。比如在绩效评估和国企治理方面,不再像过去那样直接提供公共产品和服务,而是采取一些不同的做法。endprint

更进一步地说,在很多情况下,产出竞争和追求非理性的增长目标都造成对环境监管的忽视。由此,也导致严重的环境恶化。比如说,温室气体排放量是20年前的3倍,在2013年达到全球排放量的28%。中国已经承诺,在2005年至2020年间,将单位GDP的二氧化碳排放量减少40%-45%。无论是对于工业生产的可持续化,还是为了缓解经济增长对卫生健康所带来的副作用,这一点都至关重要(Hill, 2013)。因此,中国必须下大力气实现这些目标。这不仅有利于中国居民的健康,有助于中国经济的长期健康稳定发展,也有助于促进全球的安全和繁荣。

创新在经济转型中的作用

在不远的将来,创新在提升中国的生产率,以及建立知识经济的过程中,都将起到越来越重要的作用(OECD, 2013)。2013年,中国的研发支出已经达到GDP的2%。这已经超过了欧盟的水平;而中国的目标是在2020年达到GDP的2.5%。虽然研发支出的总量比较高,但以2012年为例,高等教育机构的研发支出仍然只占GDP的0.15%;而经合组织的水平则是0.43%。中国的这一数字表明,大学在研发中的重要性要小于科研和商业机构。此外,超过一半的研发支出是投入到应用类研究,只有三分之一是投入到基础研究,还有13%是用于实验。但是,商业机构在研发支出方面的投入增长还是令人鼓舞的。在1990年,其研发投入的比例占到五分之一,到2012年就已经上升到三分之一。

中国专利注册的增长速度是指数化的。但是,中国创新在国际专利和商标注册方面仍然相对落后。形成更多的专利会促进生产率,但前提是这些专利真正被使用,或是得到有效的商业转化。在上游研发和下游商业转化方面,各省市之间的差距非常大(Guan and Chen, 2010)。在某些地方,科研应该更具市场导向。在很多情况下,信息交换平台都能够推动专利的扩散,并促成对于创新的需求。一个有效的风险投资体制也会大有帮助。在某些地方,研发能力较弱但商业转化的能力较强,这就需要加强对知识产权的保护,以更好地鼓励创新。

技能提升是基础

要实现更高的生产率和更具包容性的增长,一个关键的因素是技能提升。随着工作人口的比例下降,经济增长会更多地依赖于人力资本的质量。考虑到技术和技能之间的互补性,拥有更多的高技能劳动者,对于提升生产率,对于经济向以新观念和新应用为基础的发展方式转型都是至关重要的。中国目前的产业结构是以充足的低成本劳动力为基础,但是随着工资增长,劳动力逐渐变得稀缺起来。而农村人也在继续离乡去城市打工,劳动力成本与资本成本之间的比值正在提升,这会导致资本密集型产业的发展,以及相应的高技能需求。

为了适应产业结构的调整,以及实现包容性的经济增长,就需要更多的技能和知识。这就有利于新技能的开发(OECD, 2013b)。中国经济正在和将要经历的结构调整,使得中国工人在其整个职业周期内都要持续地提升技能,以满足市场需求。在技能发展问题上,终身学习因此变得非常重要。在最近几十年内,中国在各个阶段的入学率都有着长足进步。但是,获得良好教育的机会仍然并不平等(Molnar et al. 2015)。比如说,对于外来务工家庭而言,仅有80%的适龄儿童能够到公立学校就学,还有3%能在受到财政资助的私立学校就学。剩下的孩子则只能进入由外来务工者自己开办的、水平较低的民办学校,甚至连这也不可能。于是,这些孩子进入好高中、并最终接受高等教育的机会就更低。这种教育不平等的主因是城乡分割,但社会分层也起到部分作用(Yang et al., 2014)。相比而言,年龄、性别和地区方面的影响并不大。无论如何,人人都应该获得良好的教育,不管他们是来自哪个地区,也不管他们有着怎样的家庭背景。

促进农村经济现代化

农村现代化包括增加土地流通,农业产出的增长和生产机械化。但是为了充分地从现代化中获益,就必须加快发放土地使用权证,以推进土地使用权的流转。应建立土地交易平台以推动土地经营权的流转,还必须减少针对小额信贷机构的进入壁垒,以增加农民获得信贷从而实现农业机械化的机会(Westmore, 2015 以及 OECD/FAO, 2013)。最近,政府在支持农村信贷担保公司的发展。这一政策举措,就是朝农业现代化迈出了重要一步。由于许多地区的水资源短缺,污染程度较高,农业用水的单位定价机制应该引入。这样,才能提高水资源利用效率,同时鼓励针对给排水设施的投资。

对于提升生产率的改革措施来说,其真正成功都需要足够的时间。同样,对于农业生产者的收入补贴政策也需要得到维系。对处于结构快速调整期的农民及农村经济来说,这些政策非常重要。近年来,中国在农业扶持政策上的力度已经显著加大。这些政策是为了提高农村居民收入,确保粮食安全,同时促进农业生产的机械化。然而,像粮食最低收购价这样的政策,却有可能给下游企业带来负面效果。将来,对于关键作物的最低收购价政策有可能被针对农户的直补政策所逐渐取代,而企业生产率将会因此受益。某些收入补贴措施是针对特定的低收入农村居民,这是因为中国的贫困家庭大多集中在农村地区。覆盖农村的社会保障补贴也应继续。与此同时,也要给予县级政府充分的财政资源,从而对补贴申请进行有效评估。

构建包容性的社会保障网

中国正在向消费和服务驱动型的经济增长方式转型。为了使这一转型具有包容性,就必须将社会保障覆盖全体居民。出于对养老和健康的担忧,农村居民持有大量的预防性储蓄。而社会保障将在很大程度上解除其担忧,从而释放农村居民的消费潜力。由于低收入群体的消费倾向更高,这种做法拉动消费增长的效果将是非常显著的。在医疗保障方面,下一步改革的重点是统筹不同的保障体制,在支付和覆盖面上提高公平度。此外,还要使各地的保障体系实现全国范围的统筹,建立统一的居民养老保险体制。

中国在同时经历着几个并行的转型过程。这意味着,技能和工作需要持续适应新的需求。相应地,这还要求建立一个弹性劳动力市场,以及一个终身学习系统。全体公民应该在劳动力市场上拥有平等的竞争机会,以获得更好的工作,并提升其整体福祉。为了这个目标,就需要建立有一定质量的基本公共服务体系,并使之公平地覆盖全体公民。

总之,未来几年对于中国来说是一个应该把握住的机会窗口。在这个窗口中,中国要采取合适的结构和政策,以实现几个并行的转型。这包括从投资和出口驱动型的增长转向消费和服务占更大比重的增长;从依赖资源投入转向依靠生产率提升的增长。转型之后的增长将会更具可持续性。如果加上适当的配套政策,这种增长也会更具包容性。正如十八届三中全会所指出的,应该允许市场在资源配置和管理经济活动方面发挥更重要的作用。中国经济要向生产率提升和创新驱动的方向转型。而提供政策激励,以鼓励创新并推动技能更新,则是这一转型的前提条件。培育创新并确保人人都能公平地获得好的培训机会,则会增强经济增长的包容性。在这一转型过程中,经济增长与城市化和公共服务的结合,产业升级以及农村现代化等都是非常重要的内容。在推动效率和公平这两个方面,它们都将扮演至关重要的角色。

(作者为经合组织秘书长。本刊编辑李大巍译 )endprint