西太平洋暖池热含量年代际变化及其与东北夏季降水关系

2015-11-10植江玲

植江玲

(佛山市气象局,广东 佛山 528000)

文章编号:1673-8411(2015)04-0008-07

西太平洋暖池热含量年代际变化及其与东北夏季降水关系

植江玲

(佛山市气象局,广东 佛山 528000)

利用日本气象厅历史海温资料与中国160站月降水资料及NCEP再分析资料,分析了近60a东北地区降水以及暖池热含量的变化特征和突变特征,并研究前期10~11月西太平洋暖池关键区(125.5-135.5°E,15.5-20.5°N)0~200m热含量异常与中国东北夏季降水的关系。结果表明,近60a东北夏季降水与前期10~11月暖池关键区0~200m热含量具有明显的年代际变化与突变特征,关键区热含量在90年代中期以后的增暖是一次突变。暖池热含量与东北夏季降水存在密切负相关,暖池发生增暖突变后负相关变好。冷水期与暖水期次年夏季东亚夏季环流呈显著相反特征,冷水期次年夏季东北地区受到有利于降水的环流系统影响,降水偏多;反之降水偏少。

中国东北;夏季降水;西太平洋暖池;热含量;年代际变化

文章编号:1673-8411(2015)04-0008-07

1 引 言

我国东北地区处中纬地区,影响其夏季降水因子不仅有中高纬环流系统,如北半球环状模和东北冷涡[1]、北极偶极子[2]等,还受到中低纬环流系统的影响,如东亚夏季风[3-4]。此外,东北地区夏季降水还存在复杂的时空分布特征[5]和季节、年际变化特征[6]。在影响中国东北地区夏季降水的诸多因素中,海洋是影响其变化的一个非常重要的因子。其中,任一海域的海温异常及其产生的异常加热都会导致大气运动和天气的异常变化[8]。而西太平洋暖池(以下简称暖池),是全球大洋SST最高的海域,也是全球大气对流最强烈和海气能量交换总量最大的地区,且活动时间持久[8]。在暖池范围内,由于海水温度具有范围广阔的低水平梯度和垂直混合特性,SST变化很小,即使在ENSO期间,暖池SST的变化也小于1℃。暖池热含量则不同,它比海表面温度具有更好的稳定性。暖池因其水温高、分布范围广而拥有极为丰富的热含量。并且,热带西太平洋暖池区是太平洋上层热含量异常变化最大的区域,而强烈的热含量差异会影响到其上空的环流特征,并对气候产生持续的重要影响[9]。由此看来,用热含量能更好地表征暖池热状态的变化。热含量变异通过影响大气环流等能对中国东部夏季降水产生显著和重要的影响。

而中国夏季降水具有多时间尺度变化特征,不仅具有季节变化、年际变化,而且还有明显的年代际变化[10]。平凡等[11]指出,影响中国降水的年代际和年际变化因子不同,在预测中国汛期降水时必须将年代际变化和年际变化这两种时间尺度进行分离。

关于海洋热状态影响中国东北地区夏季降水的研究很多,白人海等[12]指出当北大西洋冬季海表温度(SST)异常为南暖北冷时,北大西洋中高纬度地区和北太平洋北部的阻塞形势偏强,夏季东亚西风环流指数偏低,造成东北夏季降水偏多。孙力等[14]则认为,当前期冬、春季甚至是前一年夏季赤道中东太平洋海温处于异常偏暖(或偏冷)状态,并且西风漂流区具有较明显的SST负(或正)距平分布时,东北大部分地区夏季降水具有整体偏多 (或偏少)的倾向。前期工作中已表明,前期暖池区热含量与东北地区夏季降水存在密切的负相关关系,可作为东北地区夏季旱涝一个很好的预测因子。但是从暖池热含量的角度出发,其年代际异常对中国东北地区夏季降水的具体影响暂不清楚。文中通过分析西太平洋暖池热含量年代际异常及其与中国东北夏季降水和大气环流年代际变化的相关关系,试图揭示其与东亚大气环流及东北夏季降水年代际变化的联系。

2 资料与方法

文中所用的资料包括:日本气象厅提供的1949~2010年逐月历史海温资料,水平分辨率为1°× 1°,垂直深度有24层(0 m,10 m,20 m,30 m,50 m,75 m,100 m,125 m,150 m,200 m,250 m,300 m,400 m,500 m,600 m,700 m,800 m,900 m,1000 m,1100 m,1200 m,1300 m,1400 m,1500 m);国家气候中心提供的全国160站逐月降水资料,选取每年6-8月降水之和作为夏季降水,以下所提夏季降水均为6-8月3个月总和以及NCEP的全球再分析资料,分辨率为1°×1°。采用线性趋势分析、M-K突变检验、滑动相关分析、相关分析和线性回归分析等方法,分析60a暖池关键区0~200m热含量和东北夏季降水的年代际变化和突变特征,并对两者的关系进行初步分析。

3 西太平洋暖池热含量与东北地区夏季降水的变化特征

3.1 暖池热含量年代际变化特征

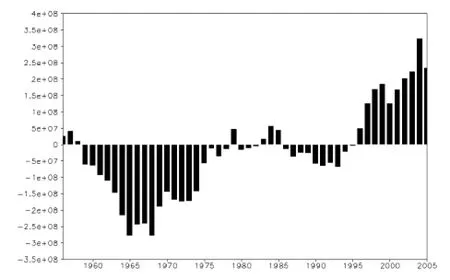

图1 1951~2010年前期10~11月暖池关键区 (125.5~135.5°E,15.5~20.5°N)热含量距平11a滑动平均

王晓芳等[13]指出前期10~11月0~200m的热含量与东北夏季降水的关系最为密切,是预报东北夏季旱涝的一个很好指标。本文参考白虹等[14]的热含量计算方案,计算西太平洋暖池区域(125.5~135.5° E,15.5~20.5°N)(以下简称关键区)前期10~11月0~200m热含量。

对近60 a西太平洋暖池关键区前期0~200m热含量用M-K方法做突变检验(图略)。从UF曲线可见,在20世纪70年代初年以前UF值呈水平下降趋势,表明暖池关键区0~200m热含量在70年代初以前呈下降趋势,暖池偏冷;70年代初至2010年UF值波动上升,表明热含量呈增加趋势,表明该时期暖池关键区热含量上升趋势是十分显著的,暖池偏暖;根据UF与UB曲线交点的位置,确定西太平洋暖池关键区0~200m热含量在20世纪90年代中后期以后的增加是一突变现象,突变时间是1996年。

将近60a前期暖池关键区热含量距平序列作11a滑动平均,得到图1。从图1暖池热含量距平的滑动平均可以看出,暖池关键区近60a的热含量存在明显的年代际变化特征。20世纪60年代初到70年代末,暖池负距平明显,暖池偏冷;80年代初到90年中期为一过渡期,波动幅度不大;90年代中期以后正距平显著,热含量处于上升阶段;可以看到暖池热含量发生变暖的转变的时间1996年前后,与MK检验的结果基本一致。研究指出[15],20世纪,全球气候系统经历了显著的年代际改变,近100a来全球平均气温上升了0.8°C,70年代以后上升了0.3°C。赤道东太平洋海温在20世纪70年代后也有显著的上升[16]。气候和陆地的热力变化必定引起大气环流气候基本态的变化[17],进而影响我国东北地区的夏季降水的年代际变化。

3.2 东北地区夏季降水年代际变化特征

在此选取东北地区夏季降水显著相关区域内的10个代表站,即赤峰、乌兰浩特、长春、通化、沈阳、营口、丹东、大连、朝阳和通辽站,计算其东北夏季平均降水量。以下的东北地区夏季降水序列为10个代表站的平均值。

将东北地区近60 a的夏季降水用做M-K突变检验,图略。从UF曲线可见,在20世纪80年代中期年以前UF基本呈波动下降,这表明东北夏季降水在20世纪80年代中期以前呈减少趋势,而在此之后到20世纪末,UF值转为波动上升,表明降水呈增加趋势;上世纪末至2010年UF值由转为下降趋势。根据UF与UB曲线交点的位置,确定东北地区夏季降水在20世纪60年代以后的减少是一突变现象,突变时间是1967年。此外在90年代初UF曲线与UB曲线也比较接近。

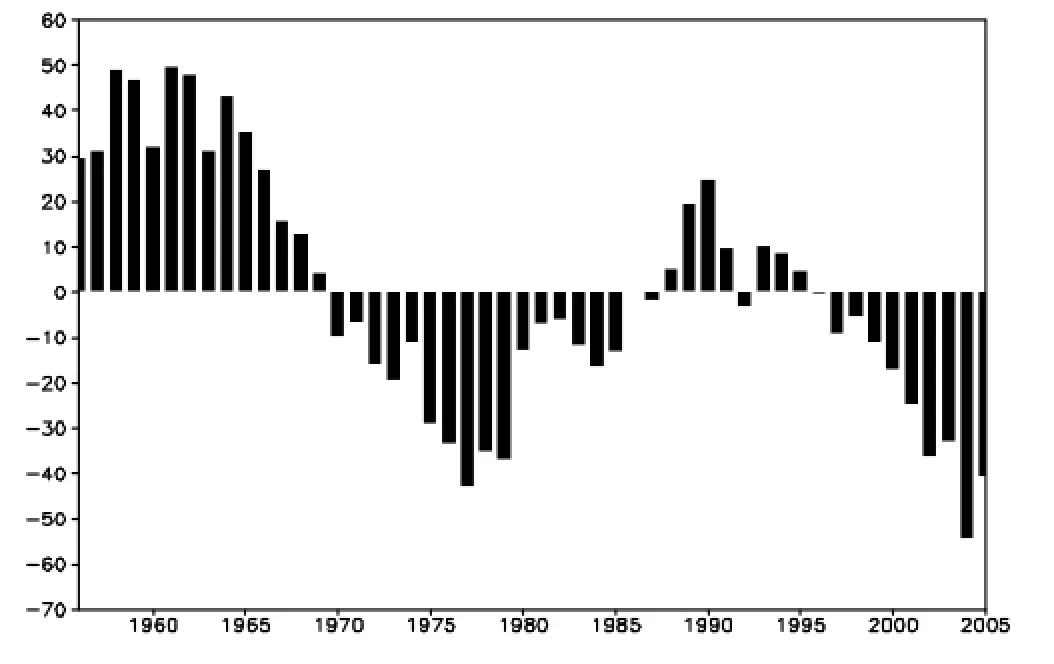

为了更明显的反映东北近60a夏季降水的年代际变化趋势,将60a东北10个代表站夏季平均降水距平时间序列做11a滑动平均,得到图6。从图6降水距平滑动平均可以看出,东北60a的夏季降水存在明显的年代际变化特征。20世纪60年代末以前,东北夏季降水正距平明显。70年代初到80年中期为负距平,并且负距平明显;80年代中期至90年代中期为过渡期,降水以正距平为主,但是变化幅度不大;21世纪至今,降水转为显著的负距平,幅度较大,表示东北夏季降水在90年代中期以来呈明显减少趋势。

图2 东北夏季降水距平11a滑动平均

对比60a东北地区夏季降水和前期10~11月暖池关键区0~200m热含量的变化趋势分析发现,两者都表现出了明显的年代际变化特征与突变特征,两者的年代际转折基本一致,第一次转变发生在60年代至70年代期间,东北夏季降水由偏多转为偏少,暖池关键区热含量由偏低转为冷暖波动的过渡期;在80年代至90年代前期两者都处于一个相对稳定波动幅度不大的过渡时期;第二次转折发生在90年代中后期,东北夏季降水从过渡期稳定变化转为偏少,并且减少明显;暖池热含量在此之后显著升高,M-K检验表明90年代中期暖池的增暖属于一次突变。两者的第二次年代际变化时间较为一致,呈反相变化。考虑到在90年代中期我国东北夏季降水发生转折的时间与西太平洋暖池关键区0~200m热含量发生转折的时间较为一致,并且暖池在90年代中期发生了变暖的突变,那么关于我国东北夏季降水和西平洋暖池关键区热含量的年代际变化之间相关关系是否发生了变化,下面将进一步析。

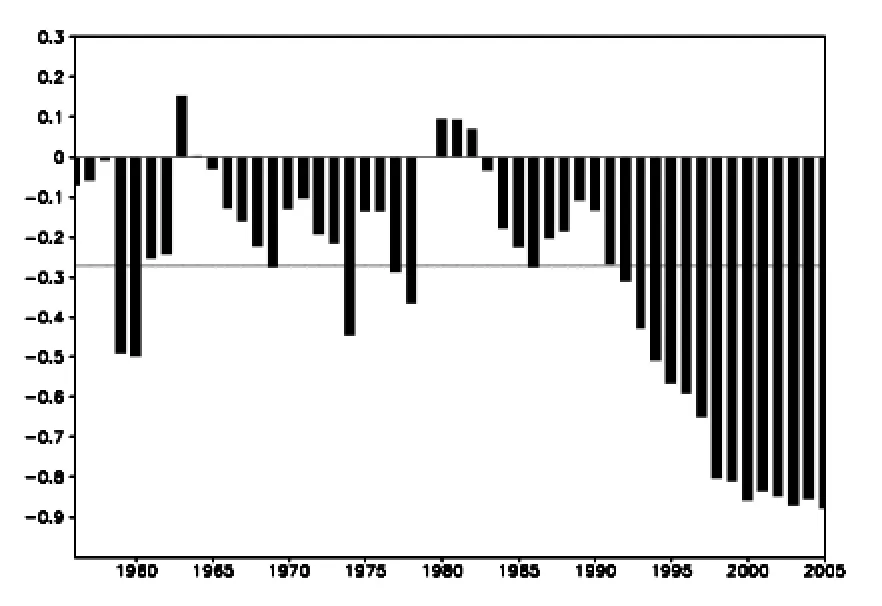

图3 东北地区夏季降水与前期10~11月关键区(125.5~135.5°E,15.5~20.5°N)0~200m平均热含量的11a滑动相关

4 东北夏季降水与暖池热含量相关关系年代际变化特征

为了更好的反映东北地区夏季降水与前期10~11月西太平洋暖池关键区0~200m区域热含量趋势变化的年代际变化特征,图3给出了我国东北夏季降水与前期西太平洋暖池关键区0~200m热含量11a滑动相关。

从图3可以看出,两者相关系数在20世纪80年代中期以前里基本都是负值,表明两者呈负相关关系;80年代中期至90年代中期,相关系数为转为正值,表明两者呈正相关。20世纪90年代中期以后两者的相关关系发生显著地转变,由之前的正相关转为持续变大的负相关,并且负相关系数绝对值显著增加。因此根据两者的相关系数随时间变化特征,基本上可以分为三个阶段,70年代末以前可以作为第一个阶段,两者以负相关为主,相关关系期间存在不稳定波动。80年代初到90年代中期为第二个阶段,东北夏季降水与暖池热含量的相关关系表现为正负波动变化,但都没超过α=0.05显著性水平临界值。第三个阶段为1996到2010年,之后为显著地负相关,全部通过α=0.05信度检验。

根据东北夏季降水与暖池热含量相关关系三个阶段的变化特征,设定以1979年和1996年为临界年,分析60a东北夏季降水时间序列和前期暖池关键区热含量相关系数的年代际变化,得到两者的相关系数在第一个阶段为-0.31,并且通过了α=0.05信度检验;第二个阶段1980-1995a,两者的相关系数仅为-0.20,没有通过α=0.05信度检验;而1996年至2010年两者的相关系数高达-0.87。分析进一步说明了东北夏季降水与西太平洋暖池0-200m热含量的相关关系存在明显的年代际变化。两者相关关系在90年代中期以前相对较小,90年代中期以后相关关系显著变好。两者相关关系发生转变的时间与西太平洋暖池热含量发生突变的时间点较为一致,都发生在90年代中期,即1996年左右,说明不同的年代际背景对我国东北夏季降水和西太平洋暖池热含量相关关系具有调制作用,暖池热含量在90年代中期的转折对两者的相关关系存在影响。以下将不同年代际背景下我国东北夏季降水与西太平洋暖池热含量相关关系做进一步分析。

5 西北太平洋与东北夏季降水相关分布

为了研究不同年代际背景下我国东北夏季降水与前期西太平洋暖池热含量的相关关系,根据前面暖池热含量偏冷、稳定变化以及偏暖对应于东北夏季降水偏多、稳定变化与偏少的变化特征,将两者的序列分为1954~1968年 (15a)、1981~1995年(15a)和1996~2010年(15a)三个时期,对应于暖池热含量发生年代际转折前后的冷位相、过渡期与暖位相(以下简称冷水期、过渡期与暖水期)。

从前面的分析可知,暖池关键区热含量存在年代际变化,暖池关键区热含量的不同年代际变化对我国东北地区夏季降水的影响不同,90年代中期暖池的增暖突变后暖池关键区与我国东北夏季降水的负相关变好,那么相反的,不同年代际背景下影响我国东北地区夏季降水的主要海域也应该存在变化。为了分析不同年代际背景下前期10~11月对我国东北夏季降水起主要作用的西太平洋海域差异,分别取冷水期、过渡期和暖水期间前期10~11月整个西北太平洋0~200m热含量与次年东北夏季降水做相关,得到图4。

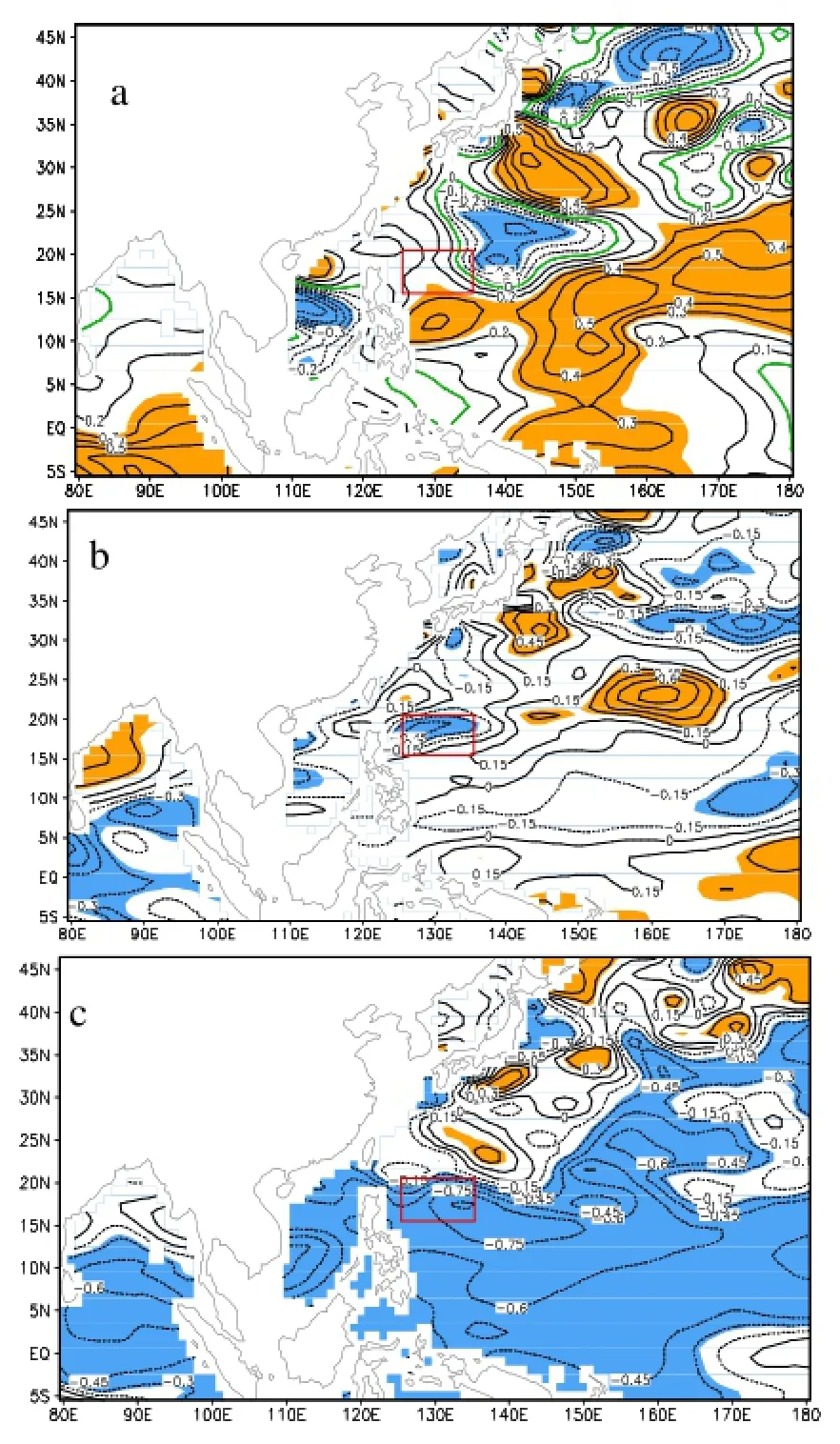

图4 东北夏季降水与前期0-200m热含量的相关分布图(a)冷水期(1954~1968)、(b)过渡期(1981~1995)、(c)暖水期(1996~2010)(等值线间隔为0.15;黄(蓝)色阴影为通过0.05 信度检验的正(负)相关区域,方框圈住的区域为本文选取的关键区(125.5~135.5°E,15.5~20.5°N))

图4为东北夏季降水与前期0-200m热含量的相关分布图 (a)冷水期 (1954~1968)、(b)过渡期(1981~1995)、(c)暖水期(1996~2010)(等值线间隔为 0.15;黄(蓝)色阴影为通过0.05信度检验的正(负)相关区域,方框圈住的区域为本文选取的关键区(125.5~135.5°E,15.5~20.5°N))

首先,将三个时期的东北夏季降水序列与前期中国近海热含量求相关,得到图10。从图10可以看出,冷水期前期西北太平洋0~200m热含量与东北夏季降水的相关系数分布为北正南负,以20°N为界,分界线以北大片海域为负相关,以南为大片海域为正相关,关键区内为负相关,但是没有通过α= 0.05的信度检验。

从过渡期的前期西北太平洋热含量与东北夏季降水的相关分布图可以看到,过渡期前期西北太平洋热含量与东北夏季降水的相关较差,通过α=0.05的信度检验的区域零散分布于20°N以北的海域与170°E以东的海域,但在关键区热含量与东北夏季降水呈负相关,并且通过了α=0.05的信度检验。

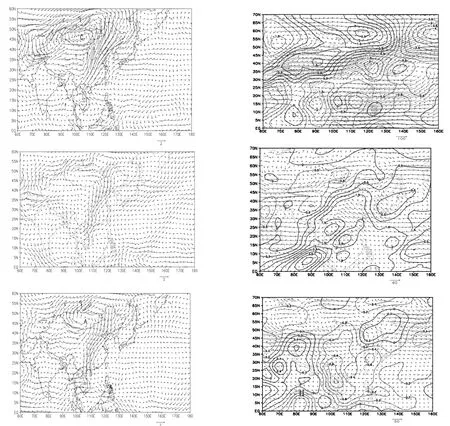

图5 冷水年、过渡期和暖水年次年夏季850hPa风场异常分布与整层水汽通量及其散度异常分布(850hPa风场,单位:m·s-1;水汽通量是矢量,单位:kg/(m·s-1);等值线为水汽通量散度,单位:10-5kg/(m2·s),实线表示辐散,虚线表示辐合。)

暖水期延续了过渡期的变化趋势,前期西北太平洋热含量与东北夏季降水负相关分布区域显著地扩大,几乎所有海域的相关系数都为负值,且通过了α=0.05的信度检验,并且关键区位于负值的极值附近。

总的来说,冷水期前期西北太平洋0~200m热含量与东北夏季降水的相关性不好,冷水期关键区并不能作为预报东北夏季降水的一个很好的前兆信号;过渡期整个太平洋前期热含量与东北夏季降水的相关都不好,但是对于关键区而言,两者的相关系数却变好了;暖水期前期西北太平洋0~200m热含量与东北夏季降水的相关系数发生了一个明显的年代际转折,两者的负相关显著,关键区位于负值中心,可以作为影响东北夏季降水很好的前兆因子。

6 850hPa风场异常与整层水汽通量及其散度场回归系数分布

由上面的分析可以发现,前期西北太平洋0~200m热含量与东北夏季降水的相关关系具有显著地年代际变化,不同时期影响东北夏季降水的关键海域有所差异,为了分析暖池热含量在不同时期对东亚夏季环流影响的变化,分成三个时期对应次年夏季850hPa风场异常以及整层水汽通量及其散度异常进行分析。在此将暖池关键区(125.5°~135.5°E,15.5°~20.5°N)关键时段(上年10~11月)0~200m热含量(1951~2010年)进行标准化,定义为暖池热含量指数。取1948~2012年的NCEP再分析资料的平均值作为气候值,分别将暖池处于冷水期1954~1968年、过渡期1981~1995年与暖水期1996~2010年的次年东亚夏季850hPa风场异常与整层水汽通量及其散度与热含量指数进行线性回归(图5)。

从850hPa风场异常分布与水汽通量及其散度回归系数来看,20世纪60年代中期年代中期以前冷水期西太平洋为明显的反气旋异常,贝加尔湖存在一个明显的气旋环流中心,中国的东部地区及东北地区为南风距平,东亚夏季风较强。次年夏季东北地区是水汽通量散度大值区,东北上空是一个水汽输送带,东北至日本海以东存在一个反旋式水汽通量距平矢量分布,反气旋南部从海上来的水汽通量,并且水汽通量散度负值中心也位于东北上空,水汽的辐合的同时又有从海上输送的暖湿气流;此外,从风场上西太平洋上的反气旋西南部以及孟加拉湾来的南风异常都向东北地区输送暖湿的海上气流,东北地区的水汽输送较强,使得中国东部雨带位置偏北,水汽在东北地区辐合,使得东北地区夏季降水偏多。

80年代初以后至90年代中期为过渡期,风场开始发生逆转,贝湖附近的气旋环流中心不存在了,中国东部地区转为北风异常,东亚夏季风开始减弱;东北上空水汽通量变小,水汽通量散度变为辐散,水汽输送条件变得不好,不利于东北夏季降水,与过渡期东北夏季降水量小的事实相对应。

90年代中期以后的暖水期,风场逆转更为显著,中国东部以及东北地区为明显的偏北风异常,风向与冷水期呈反相分布;东北上空水汽通量与冷水期相比变得更小,并且东北上空水汽通量散度为正值,水汽是辐散的,水汽条件变得不好。暖水期贝湖以南转为一反气旋环流中心,西太平洋存在多个环流中心,但是从海上吹向我国东北地区的偏南风分量不明显,不利于从海上输送暖湿的气流,东亚季风较弱,水汽条件不好,此种环流形势使得雨带位置偏南,致使东北地区降水偏少。

Wu et al等[16]指出夏季西北太平洋海温的年代际变化可能是造成我国长江流域以南的夏季降水偏多的可能原因;此外,东亚夏季风的年代际变化也是20世纪80年代末90年代初我国东部夏季降水型发生年代际变化的原因之一;其揭示出东亚夏季风第一模态在20世纪80年代后期出现了年代际变化。总之,20世纪80年代末90年代初,西北太平洋海温增暖和东亚夏季风减弱可能都是我国东部夏季降水型年代际变化的原因。

7 结论与讨论

(1)近60a我国东北地区夏季降水与前期10~11月暖池关键区 (125.5~135.5°E,15.5~20.5°N)0-200m热含量存在着明显的阶段性和年代际变化特征。东北夏季降水可以分为偏涝期,过渡期和偏旱期;关键区热含量在90年代中期以后的增暖是一次突变,根据其60a变化特征可以相应分冷水期、过渡期与暖水期。

(2)东北夏季降水与前期暖池关键区热含量有密切的负相关关系,相关关系存在三个阶段年代际变化特征。在冷水期、过渡期与暖水期前期影响东北地区夏季降水的海域有所差异,暖池热含量发生变暖突变后两者在关键区相关显著变好。

(3)前期10~11月暖池关键区热含量对东亚夏季大气环流和东北地区夏季降水有重要影响。冷水期、暖水期次年夏季850hPa风场异常分布呈现出显著相反的特征,冷水期次年夏季东北地区受到有利于降水的环流系统影响,东亚夏季风较强,并且具备有利的水汽条件,降水偏多;反之降水偏少。

[1]武炳义,张人禾,Rosanne D A.北极偶极子异常与中国东北夏季降水.科学通报,2008,53(12):1422-1428.

[2]廉毅,沈柏竹,高枞亭等.东亚夏季风在中国东北区建立的标准、日期及其主要特征分析.气象学报,2003,61(5):548-559.

[3]孙力,安刚,唐晓玲.东北亚地区夏季 850 hPa南风异常与东北旱涝的关系.大气科学,2003,27(3):425-434.

[4]孙力,安刚,丁立等.中国东北地区夏季降水异常的气候分析.气象学报,2000,58(1):70-82.

[5]孙力,安刚,丁立.中国东北地区夏季旱涝的分析研究.地理科学,2002,22(3):311-316.

[6]黄荣辉,徐予红,周连童.中国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势 [J].高原气象,1999,18(4):465-476.

[7]金祖辉,陈隽 西太平洋暖池区海表水温暖异常对东亚夏季风影响的研究 [J].大气科学,2002,26(1):57-68.

[8]孙力,安刚.北太平洋海温异常对中国东北地区旱涝的影响.气象学报,2003,61(3):346-353.

[9]李忠贤,陈建萍,倪东鸿,曾刚.太平洋湍流热通量异常与中国夏季降水年代际变化 [J].气象与减灾研究. 2007,30(2): 6-12.

[10]邓伟涛,孙照渤,曾刚,倪东鸿 .2009.中国东部夏季降水型的年代际变化及其与北太平洋海温的关系[J].大气科学,33(4):835-846..

[11]平凡,罗哲贤,琚建华.2006.长江流域汛期降水年代际和年际尺度变化影响因子的差异 [J].科学通报,51(1):104-109.

[12]白人海.大西洋海表温度异常与中国东北地区夏季降水的关系.海洋通报,2001,20(1):23-29.

[13]王晓芳,何金海,廉毅.前期西太平洋暖池热含量异常对中国东北夏季降水的影响 [A].第29届中国气象学会年会,沈阳,2012.

[14]白虹,胡敦欣.菲律宾海热含量分布及其变化的初步探讨.海洋科学,1989,(3):7-12.

[15]Wang B.Interdecadal changes in Elnino onset in last f our decades.

[16]Wu Bingyi,Zhang Renhe,Wang Bin,et al.On the association between spring Arctic sea ice concentration and Chinese summer rainfall.Geophys Res Lett,2009,36:L09501,doi:10.1029/2009GL037299.

[17]Ishii M,Kimoto M,Sakamoto K,et al.Steric sea level changes estimated from historicalocean subsurface temperature and salinity analyses.J Oceanography,2006,62(2):155-170.

Interdecadal variation of thermal content of Western pacific warm pool and its relationship with summer precipitation in northeastern of China

Zhi Jiang-ling

(Foshan Municipal Meteorological Service,Foshan Guangdong 528000)

Based on the historical SST from JMA and precipitation data of 160 stations in China and NCEP reanalysis data,nearly 60 a precipitation in northeast of China and the characteristics of warm pool heat content variation and mutation were analyzed,and the relationship between 0~200 m heat content anomaly of key area in the western Pacific warm pool(125.5 135.5°E,15.5 to 20.5°N)during the early October to November between the summer precipitation in northeast of China.The results show that: During recent 60 years,there are remarkable interdecadal change and mutation characteristics in summer northeast precipitation and the heat content of warm pool key area with a mutation of key area heat content increasing in the late of mid-90s.There is closely negative correlation between warm pool heat content with the summer precipitation in northeast of China,with better negative correlation after the warm pool heating mutation,the characteristics of east-Asia summer circulation in second summer of the cold-water period and warm-water period are contrary,during the next summer of cold-water period affected by the circulation system conducive to rain,the rainfall is more,whereas less rainfall.

northeast of China;summer precipitation;western pacific warm pool;thermal content;interdecadal variation

p456.8

A

2015-08-22

植江玲(1990-),女,本科,工程师,从事天气预报工作。