三江源区近50年降水量变化特征分析

2015-11-07丁生祥郭连云

丁生祥, 郭连云

(1.青海省同德县气象局, 青海 同德 813201; 2.青海省海南州气象局, 青海 共和 813099)

三江源区近50年降水量变化特征分析

丁生祥1, 郭连云2

(1.青海省同德县气象局, 青海 同德 813201; 2.青海省海南州气象局, 青海 共和 813099)

利用三江源同德地区1961—2010年的逐月降水资料,采用线性回归、滑动平均、距平分析等方法,分析了该地区降水的变化特征。结果表明:三江源同德地区年降水量总体呈不显著减少趋势,具体表现为20世纪60—80年代和21世纪10年代降水量偏多,80年代明显偏高,2000年以后显著增多;从季节变化来看,秋、冬季降水量呈不显著增多趋势,春、夏季降水量呈不显著减少趋势。降水量年内分配十分不均,主要集中在5—9月。年降水量在1985年发生了由多到少的一个跃变;春季在1970年附近,夏季在1990年附近,秋季在1983年附近发生了由多到少转折;冬季降水量在1962年发生了由少到多的突变。

降水; 气候变化; 变化趋势; 三江源

气候是人类赖以生存的重要自然环境之一,气候变化在很大程度上制约着经济的发展[1-3]。在全球气候变暖的背景下,近百年来,我国气温上升了0.4~0.5℃,且以西北、华北、东北地区最为明显[4]。在气温升高的同时,降水量也发生了变化,但存在着区域性和不确定性[5-6]。降水是影响水资源利用、农业生产管理、经济社会发展、生态系统管理等的必要因素,还是表征水循环的重要要素之一,其年际和长期变化对社会经济生活有着重要影响,因此研究区域及全球降水量的分布和变化规律,对于分析气候变化背景下的水循环以及气候预测等具有非常重要的意义[7-9]。近几十年来,随着全球气候变暖,人类活动的影响及水循环加快,降雨特征也随之发生了变化,导致了河川地表径流和洪水的增加[10]。许多研究表明,我国年降水量以12.66 mm/10 a的速率显著减少[11-12]。近几十年来青藏高原气候变化的总体特征表现为气温呈上升趋势[13-16],黄河源区的降水量呈减少趋势[17-18]。降水量的变化对青海三江源地区生态环境、水资源及社会经济等诸多方面已经产生了明显的影响[19]。水分是制约其蓄积量和生物量变化的主要因子[20];而植物的初级生产量几乎与降水量存在线性关系,即随着降水量的增加,植物生产也随之增加[21]。可见该地区降水的变化对生物的生长尤为重要。同德县地处黄河上游,是青海环湖牧区与青南高寒牧区的过渡地带,属于“三江源”自然保护区生态环境较脆弱的地区,具有典型的高原大陆性气候特征。对于气候变化特别是气温和降水的变化对同德县生态环境、畜牧业、农业生产的影响已有一些报道[22-26],但是目前专门针对三江源同德地区降水变化的研究报道鲜见。本文利用三江源同德地区1961—2010年的逐月降水资料,采用线性回归、滑动平均、距平分析等方法,分析该地区降水的变化特征,以便更好地了解三江源同德地区降水量对气候变化的响应,为脆弱的三江源区生态系统的维系及区域水资源合理开发利用提供相关科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1研究区概况

青海三江源地区位于中国的西部、青藏高原的腹地、青海省南部三江源自然保护区,为长江、黄河和澜沧江的源头汇水区,平均海拔3 500~4 800 m。地理位置为北纬31°39′—36°12′,东经89°45′—102°23′,行政区域涉及包括玉树、果洛、海南、黄南四个藏族自治州的16个县和格尔木市的唐古拉乡,总面积为30.25万km2,约占青海省总面积的43%。该区内气候属青藏高原气候系统,为典型的高原大陆性气候,表现为冷热两季交替、干湿两季分明、年温差小、日湿差大、日照时间长、辐射强烈、无四季区分的气候特征。

1.2资料来源

选用三江源同德地区1961—2010年的逐月降水资料,根据该地区气候特征,按3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12—翌年2月为冬季,生成逐季气象要素序列。30 a平均值按世界气象组织(WMO)规定为1981—2010年平均值。

1.3研究方法

1.3.1线性趋势分析法[27]线性趋势分析利用计算气象要素的时间序列,以时间(x)为自变量,要素(y)为因变量,建立一元回归方程y(x)=a+bx,其中b表示变化倾向率,b值符号反映上升或下降的变化趋势。

1.3.2累积距平[28]累积距平也是一种常用的,由曲线直观判断变化趋势的方法。对于序列x其某一时刻t的累积距平表示为:

1.3.3M-K突变检测利用Mann-KendallRankStatistic方法[27]对年及四季降水量变化情况进行突变检测。该方法的优点在于检测范围宽、人为性少,定量程度高,计算也比较简便[28],可以明确突变开始的时间,并指出突变区域。

2 结果与分析

2.1降水的年际变化特征

由图1的线性拟合趋势可以看出,1961—2010年同德地区的降水幅度大,总体上呈下降趋势,其年际变化倾向率为-5.0mm/10a,线性相关系数为0.096,下降趋势不显著,未通过90%的置信水平。同德地区50a来的年降水量在267.4~598.7mm间变化。年降水量极大值598.7mm出现在1989年,极小值267.4mm出现在2000年,最大、最小降水量相差331.3mm,30a平均降水量为424.8mm。1990—2002年时间段出现13a降水量低于多年平均降水量。1974—1976年、1983—1985年、2003—2005年和2007—2009年四个时间段年降水量多于平均降水量,其中以1974—1976年降水量最多。由五年滑动平均趋势曲线来看,降水量呈下降趋势,变化幅度不显著,年降水量随机波动,2003年开始降水量又呈增多趋势。

图11961-2010年同德年降水量逐年变化

由表1可以看出,20世纪60—80年代降水量波动幅度较大,波动增长显著,平均降水量由60年代的426.6mm增加到80年代的459.4mm,同时,相对变化率很大,最多降水量和最少降水量之间相差1.87倍。20世纪90年代降水量最少,较多年值偏少12.59%,期间最多降水量为422.1mm,最少降水量为267.4mm,最多与最少相差154.7mm。进入21世纪10年代,降水量又明显增多,为各年代第二多值,2008年最多为557.1mm,2006年最少为331.7mm,两者相差225.4mm。年降水量变化幅度较四季最大,绝对变率为62.0mm,而相对变率小于四季,仅为14.6%。

表1 同德地区年代际平均降水及其与30 a均值相比较的距平值

2.2四季降水的年际、年代际变化特征

从表1可见,20世纪60年代以来,四季多年平均降水量分别为81.3 mm(春)、246.7 mm(夏)、89.5 mm(秋)和7.2 mm(冬)。

四季降水的贡献率分别为:春季19.1%,夏季58.1%,秋季21.1%,冬季1.7%,可以看出降水的季节分配极不均匀,降水量主要集中在5—9月,占全年降水量的86%。四个季节降水极端值分别出现在1963年(180.6 mm)和2000年(19.1 mm)、1976年(398.8 mm)和2000年(178.1 mm)、2001年(151.7 mm)和1991年(28.7 mm)、1989年(22.5 mm)和1963年(0.2 mm)。

从表1还可看出,同德地区夏季降水变化幅度在四季中最大,绝对变率为42.6 mm,而相对变率最小,仅为17.3%;冬季则相反,相对变率最大,为44.4%,而绝对变率最小,只有3.2 mm,这与冬季降水较小有关;春、秋季降水变化幅度基本一致,而相对变率春季略大于秋季。

同德春季(图2a)降水量呈减少趋势,线性倾向率为4.15 mm/10 a(R=0.189,p>0.10)。20世纪60年代春季降水波动较大,且在波动中明显增加。1976—1981年和1990—1995年春季降水量低于多年平均值,其余各年在平均值附近上下波动。年代际变化(见表1),春季降水量在20世纪60,80年代和21世纪10年代为多雨期,其中以20世纪60年代为最多。20世纪70,90年代春季为相对干旱期,春季平均降水量比60年代分别减少27.0 mm和37.7 mm,其中以90年代干旱最重。21世纪10年代春季平均降水量大幅度增加,平均降水量(87.1 mm)明显高于多年平均值(81.3 mm)。

图2 同德地区降水季节变化

夏季(图2b)降水也呈减少趋势,线性倾向率为1.74 mm/10 a(R=0.048,p>0.10)。1961—1978年降水量波动中上升,1979—2002年在波动中持续减少,2003年后又在波动中持续上升。年代变化特征为:20世纪60,90年代为少雨期,70,80年代为相对多雨期,21世纪10年代与多年值基本持平。在50 a中,夏季最大降水出现在1976年(398.8 mm),最少降水出现在2000年(178.1 mm),最大降水量较最少降水量多2.24倍。

秋季降水(图2c)呈略有增长趋势,线性倾向率为0.63 mm/10 a(R=0.032,p>0.10)。1990—2000年降水量在平均值以下,1961—1973年呈减少趋势,1974—1985年、2003年以后在波动中增多。从5 a滑动平均来看,1981—1989年、2007—2010年为多雨期。从年代际降水量来看,20世纪60,70,90年代为少雨期,以90年代最旱。20世纪80年代和21世纪10年代为多雨期,比多年平均值偏多10.4 mm和13.8 mm。

冬季降水(图2d)较秋季降水量增长幅度小,线性倾向率为0.265 mm/10 a (R=0.096,p>0.10)。1961—1973年和1998—2006年期间降水量在多年值平均线以下,1988—1997年冬季降水量最多。年代际变化中,20世纪70,80年代降水量最多,其他年代降水量少于多年值,尤以60年代最少,较多年值偏少2.8 mm。总之,三江源同德地区秋、冬季降水以增加为主要趋势,但增加幅度较小;而夏、春季降水量主要呈现减少趋势,四季降水量增加或减少的整体趋势都不显著。降水量的增加,主要是受全球气候变暖,加强了海洋蒸发和陆地上的蒸散,进而促进地气水分循环加快[29]。该地降水主要源于孟加拉湾暖湿气流带来的印度洋水汽,在西南季风和地形作用的影响下,水汽输送过程中补充很少,因而气流抵达时水汽含量甚微,降水量随之减少[30]。

2.3降水量突变分析

2.3.1降水的阶段性趋势采用了累积距平法来进行降水的趋势分析,计算同德地区年、季降水序列的累积距平曲线,从图3可看出年降水量呈多—少—多—少的趋势,转折年为1976年,1980年,1989年,2002年。

图3 同德地区年降水量累积距平

图4a春季降水量呈现明显的多—少—多—少的趋势,转折年为1975年,1981年,1989年,2001年。从图4b上可以看出,夏季降水量呈多—少—多—少的趋势,转折年为1970年,1989年,2002年,2008年。图4c秋季降水量呈多—少—多—少的趋势,转折年为1968年,1980年,1985年,2000年。图4d冬季降水量呈现多—少—多—少的趋势,转折年为1973年,1978年,1988年,1997年,2003年。

图4 同德地区春、夏、秋、冬季降水量累积距平

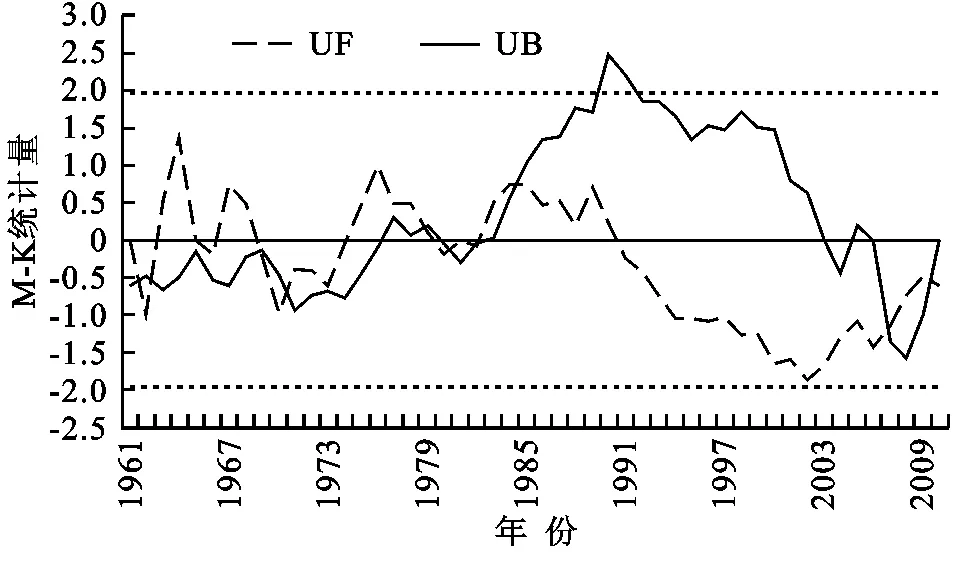

2.3.2年降水量突变分析对同德地区年降水量进行突变分析,绘制出正向序列(UF)和反向序列(UB)曲线,并给定显著水平:a=0.05,临界值为±1.96(图5中两条虚线)。当统计曲线超过临界值时,表明上升或下降趋势显著,如果统计曲线在临界线之间出现交点,则交点对应的时刻就是突变开始的时间。

图5 同德地区年降水量M-K曲线

同德地区年降水量M-K曲线(图5),正向序列(UF)曲线表明年降水量在1976年之前呈现一个周期性波动,1975—1979年和1983—1990年UF曲线大于0,表明这一时期,年降水量呈上升趋势,1969—1974年和1991年以后呈下降趋势,进入一个相对干旱时期。在1962—1964年、1971—1979年和1983—1990年有一个短暂的上升趋势,1965—1966年、1968—1970年和1977—1980年有一个短暂的下降趋势。虽然在±1.96临界线之间UF和UB曲线相交于1962年,1969年,1971年,1979年,1980年,1985年附近,但是UF未超过信度线,说明降水量的增加或减少趋势并不显著。年降水量在1985年是一个由多到少的转折点。

2.3.3四季降水量的突变分析在春季降水M-K曲线图6a中,UF曲线和UB曲线存在多个交点。UF和UB在±1.96临界线之间相交于1969年,1970年,1972年,2009年,春季降水量在1970年附近发生由多到少转折,但没有明显的突变点。在夏季M-K曲线图6b中,UF曲线和UB曲线相交于8个点,分别在1962,1963,1965年,1988年,1990年,1992年,1995年,2003年,2007年左右,1990年是同德夏季降水量由多到少的一个明显转折年。秋季M-K曲线图6c中,UF曲线和UB曲线相交于6个点,分别在1963年,1968年,1974年,1976年,1983年,2007年左右,UF曲线在2000年接近信度线,但未超过信度线,1983年是秋季降水量由多到少的一个明显转折年。冬季M-K曲线图6d中,UF曲线和UB曲线相交于1962年,1963年,1964年,UF曲线在1977年超过信度线,表明冬季降水量在1962年发生了由少到多的突变,1997年以后冬季降水量持续减少。

图6 同德地区春、夏、秋、冬季降水量M-K曲线

3 讨论与结论

(1) 三江源同德地区1961—2010年降水量总体上呈减少趋势,但趋势不显著。20世纪90年代降水量减少最多,但在20世纪60—80年代和21世纪10年代降水量总体呈偏多之势。降水量自20世纪60年代以来表现为大幅增多,80年代明显偏高,之后逐渐减少,2000年以后则又显著增多;从季节变化来看,春季和夏季降水呈减少趋势,秋季和冬季降水量则呈增多趋势,但减少或增多的趋势均不显著。春、夏、秋和冬季降水的贡献率分别为19.1%,58.1%,21.1%和1.7%,可以看出降水的季节分配极不均匀,降水量主要集中在5—9月,占全年降水量的86%。相关研究认为[18],近51 a三江源区年和四季降水量未来变化趋势,黄河源区过去降水量为下降趋势,未来将继续下降,但强度不大;夏、秋和冬季降水量过去呈上升趋势,预示未来将继续上升,以冬季持续性最强。

(2) 利用累积距平、M-K突变分析对三江源同德地区年降水、四季降水的统计检验结果表明,年降水量在1985年是一个由多到少的转折点;春季降水量在1970年附近发生由多到少转折;1990年是同德夏季降水量由多到少的一个明显转折年;1983年是秋季降水量由多到少的一个明显转折年;冬季降水量在1962年发生了由少到多的突变。

[1]秦大河,陈振林,罗勇,等.气候变化科学的最新认知[J].气候变化研究进展,2007,3(2):63-73.

[2]丁一汇,任国玉,石广玉,等.气候变化国家评估报告(Ⅰ):中国气候变化的历史和未来趋势[J].气候变化研究进展,2006,2(1):3-8.

[3]杨晓玲,丁文魁,杨金虎,等.河西走廊东部近50年气候变化特征及区内5站对比分析[J].干旱地区农业研究,2012,29(5):259-268.

[4]秦大河.气候变化的事实,影响及对策[J].科技和产业,2002,2(11):25-28.

[5]李栋梁,魏丽,蔡英,等.中国西北现代气候变化事实与未来趋势展望[J].冰川冻土,2003,25(2):135-142.

[6]任国玉,郭军,徐铭志,等.近50年中国地面气候变化基本特征Ξ[J].气象学报,2005,63(6):948-952.

[7]常远勇,侯西勇,毋亭,等.1998—2010年全球中低纬度降水时空特征分析[J].水科学进展,2012,23(4):475-484.

[8]王晓霞,徐宗学,阮本清.天津市降水量变化趋势的时空分布特征[J].干旱区资源与环境,2008,22(9):92-96.

[9]薛燕,韩萍,冯国华.半个世纪以来新疆降水和气温的变化趋势[J].干旱区研究,2003,20(2):127-130.

[10]来文立,宋进喜,章杰,等.近60a渭河流域降水特征[J].干旱区研究,2013,30(6):1106-1112.

[11]林学椿,于淑秋.近40年我国气候趋势[J].气象,1990,16(10):16-21.

[12]陈克东,建军.近40年泽当气候变化初探[J].气象,2000,26(1):51-55.

[13]杜军.西藏高原近40年的气温变化[J].地理学报,2001,56(6):682-690.

[14]郭连云,王万满,熊联胜.共和盆地近50年水资源的气候变化特征[J].水土保持研究,2009,16(1):141-144.

[15]赵恒和,郭连云,刘运华,等.青海三江源同德地区1961-2000年蒸发量变化特征及原因分析[J].水土保持研究,2011,18(4):203-206.

[16]魏占雄,郭连云,谢卫东.三江源区高寒草地牧草生长季气候变化特征及其对牧草生育期长度的影响[J].水土保持研究,2011,18(4):170-174.

[17]杨建平,丁永建,沈永平,等.近40a来江河源区生态环境变化的气候特征分析[J].冰川冻土,2004,26(1):7-16.

[18]李珊珊,张明军,汪宝龙,等.近51年来三江源区降水变化的空间差异[J].生态学杂志,2012,31(10):2635-2643.

[19]李林,朱西德,周陆生,等.三江源地区气候变化及其对生态环境的影响[J].气象,2004,30(8):18-22.

[20]李晓东,傅华,李凤霞,等.气候变化对西北地区生态环境影响的若干进展[J].草业科学,2011,28(2):286-295.

[21]赵串串,杨晓阳,张凤臣,等.三江源区森林植被对气候变化响应的研究分析[J].干旱区资源与环境, 2009,23(2):47-50.

[22]郭连云.青海同德近50年气候与草地畜牧业生产的关系[J].草业科学,2008(1):77-81.

[23]张富翔,丁生祥,金元锋,等.同德县45年气温变化及其对油菜生产的影响[J].现代农业科技,2008(1):100-103.

[24]张富翔,丁生祥,金元锋,等.近47年同德地区气候突变特征分析[J].安徽农业科学,2008,36(20):8719-8722.

[25]丁生祥,郭连云,张富翔,等.同德县气候变化特征与草原生态环境效应[J].中国草食动物,2009,28(6):43-46.

[26]丁生祥,郭连云.同德县近50年气候变化特征及对农牧业生产的影响[J].贵州农业科学,2009,37(3):175-178.

[27]凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2007.

[28]符淙斌,王强.气候突变的定义和检测方法[J].大气科学,1992,16(4):482-493.

[29]施雅风,沈永平,李栋梁,等.中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨[J].第四纪研究,2003,23(2):152-164.

[30]樊萍,王得祥,祁如英.黄河源区气候特征及其变化分析[J].青海大学学报:自然科学版,2004,22(1):19-24.

Analysis of Precipitation Variation Characteristics in Three-River Headwaters Region of China in Recent 50 Years

DING Shengxiang1, GUO Lianyun2

(1.Tongde Meteorological Bureau of Qinghai, Tongde, Qinghai 813201, China;2.MeteorologicalBureauinHainanPrefectureofQinghaiProvince,Gonghe,Qinghai813099,China)

Based on the precipitation data form Tongde meteorological station in the Three-River headwaters region during the period from 1961 to 2010, and using the methods of climatic linear regression, 5-year moving average, anomaly analysis, we analyzed the change characteristics of precipitation. The results showed that the annual precipitation in this region presented an overall decreasing trend, which was higher during the period from 1960s to 1980s, and in the 2010s, and which was much higher in the 1980s, and significantly increased after 2000.The precipitation in autumn, and winter did not significantly increase, precipitation trend of spring and summer did not significantly reduce. Annual distribution of precipitation in Tongde area was very uneventful, the precipitation mainly occurred from May to September; annual precipitation had an obvious abrupt change point in 1985, from then on, the annual precipitation began to decline evidently. The abrupt change time occurred in spring is early 1970, and in summer in early 1990, and in autumn in early 1983; winter precipitation abrupt change occurred in 1962.

precipitation; climate change; change trend; the Three-River headwaters region.

2014-09-15

2014-10-09

丁生祥(1972—),男,青海湟中人,工程师,从事气象业务工作。E-mail:453991855@qq.com

P468

A

1005-3409(2015)04-0310-06