特大城市市民权的权利观念及其影响因素

2015-11-02康岚

上海社会科学院社会学研究所,上海200020

在特大城市人们对市民权享有基础所持的权利观念是一个重要研究议题。理论上,基于户籍的市民权是一种集体特权,而基于贡献的市民权是一种个体特权,均与宪法意义上的公民权存在差别,这构成了户籍制度和地域流动背景下的多元权利观念及冲突。调查发现,人们普遍认同市民权是特权而非公民权,但对市民权是否户籍权的意见并不一致,因此将市民权与户籍简单挂钩的做法值得商榷,但强调权利义务对等原则的市民权赋权逻辑具有较高的民意基础。虽然“土客”都认同市民权是一种特权,但存在着集体特权和个体特权的冲突,需要解决哪一种权利有优先性的问题。从影响因素看,制度、移民和市场身份都显著影响人们对市民权权利基础的态度。

市民权;公民权;个体特权;集体特权;外来人口

C912.81A005908

中国已经进入了高流动社会,这对中国基于户籍的公民权和市民权实践带来了巨大的挑战,也引发了外来人口权益保护和地方户籍利益之间的矛盾,尤其以京沪等特大城市最为突出。户籍人口与外来人口的冲突本质上是利益的冲突,但往往以权利的形成表现出来,比如当下冲突最激烈的主要有外来人口子女接受义务教育的权利、异地高考的权利以及分享医疗和社会保障住房等公共资源的权利。这些不同的社会权利都可以被纳入到市民权这个更大的理论范畴之下,因此人们对市民权享有基础持有怎样的观念,成为一个重要的研究议题。厘清这一问题,对于特大城市的户籍制度改革及相关的公共服务政策的调整都有重要意义,也是当前的户籍制度和地域流动背景下重建社会公平的重要基础。

一、 文献回顾与问题的提出

1. 公民权和市民权:基于户籍制度的排斥和接纳

现有研究均指出,中国特有的户籍制度是导致“土客”①矛盾的制度根源,它人为地在城市内部划分出“本地人”和“外地人”两大群体,严重阻碍了社会成员的身份平等,因而广受质疑和批判。近年来相关研究越来越多地引入了公民权或公民身份的视角,从社会成员的身份资格和应享权利出发来讨论这一话题,其中使用较多的两个核心概念是“公民权”和“市民权”②,这两个概念的英文对应词都是“citizenship”。

公民权是一个外来词,其内涵一直富于变化和争议。但总体上学界都将公民权视为一种具有法律意义的普遍性的平等权利,是与国民资格相联系的权利,是由宪法赋予公民享有的完全平等的国民待遇。[英]马歇尔:《公民身份与社会阶级》,郭忠华等编,南京:江苏人民出版社,2007年。而市民权主要指目前中国社会中拥有居住地城市户籍的居民所享有的身份及相关权利。陈映芳曾使用“公民权”和“市民权”的概念来分别指称社会成员在国家层面和城市层面的综合权利,并用“国民待遇”和“市民待遇”来分别指称国家和城市政府给予社会成员的具体待遇。⑥陈映芳:《“农民工”:制度安排与身份认同》,载《社会学研究》,2005年第3期。可见,公民权的获得依据是国籍身份,市民权的获得依据是户籍身份,两者的共同点都是一种属地身份,都体现集体赋权逻辑,而不同之处是两者在界定成员资格的边界时所采用的地理区域不同。中国的户籍制度本质上是一种地方性公民权熊易寒:《新生代农民工与公民权政治的兴起》,载《开放时代》,2012年第11期。,即:在地方层面而不是国家层面进行权利配置与社会排斥Alan Smart, and George C. S. Lin, “Local Capitalisms, Local Citizenship and Translocality: Rescaling from Below in the Pearl River Delta Region, China,” International Journal of Urban and Regional Research, 2007,31(2): pp. 280302.。

康岚:特大城市市民权的权利观念及其影响因素

因此从权利实质看,在一国范围内,公民权体现平权精神,是一种人人平等享有的一般权利,而市民权是特定地域内赋予特定群体的权利,具有“特权”的属性。更为重要的是,户籍制度由于长期以来嵌套了各种社会福利制度,承载着利益分配的功能,因此市民权已成为某些特权的基础。⑦⑧彭希哲等:《户籍制度改革的政治经济学思考》,载《复旦学报》(社会科学版),2009年第3期。而且中国城乡间、区域间发展差距巨大,这更使基于户籍的市民权的特权属性彰显。

由于中国的公民权是建立在户籍制度之上的,这使中国公民中的在户籍所在地居住的城市居民通过享有市民权实现了公民权。这导致了一个悖论,使基于户籍的特权成为了实现一般公民权利的载体。由此形成的困境是:一方面外来人口由于没有本地户籍,在流入地连同国民待遇的保障也失去了;另一方面由于公民权以市民权为载体,这极大地增加了地方政府向外来人口兑付市民权的成本,地方政府出于支付能力和地方自利倾向的考虑,对外来人口关闭市民权⑥,造成外来人口的公民权益被严重无视和侵害的局面。学界在这方面的争议本质上也正反映了这一困境,有人认为必须对户籍制度进行改革,废弃这种不平等的身份制度;而另一些人则指出基于中国的人口发展态势和区域发展不平衡的基本国情,户籍制度在当下仍具有现实功能,不能轻言废除。⑦

2. 个体权利:制度排斥背景下的市场接纳

如前所述,户籍制度使外来人口成为流入地城市中被排斥的“非公民”,即便长期在此生活工作,也无法享受“市民权”,这使外来人口产生了极大的不公平感。市场化的转型使个体主义为基础的权利观念在中国深入人心,外来人口为流入地城市做出了贡献,他有权争取市民权。因此当下出现了调和式的双轨制,即:在外来人口中实行居住证制度,根据个人贡献有条件地开放部分市民权,这实质上是一种基于个人能力和贡献的个体赋权逻辑,有别于公民权或市民权所体现的集体赋权逻辑。然而对于本地人而言,外来人口在不放弃其原籍地权利(如土地经营权、农村社会保障权、计划生育权等)的条件下,以个人身份来争取本地人的福利,在某种程度上也是一种不公平。⑧

3. 问题的提出:“土客”关于市民权的权利观念及其态度分化

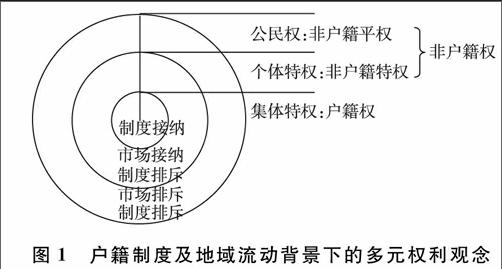

由此可见:户籍制度背景下的“土客”权利冲突,不仅有公民权与市民权的冲突,这是一般权利与特权的冲突,而且即便在特权的范畴下,还有个体权利与集体权利的冲突。这体现了户籍制度及地域流动背景下的多元权利观念的冲突,如图1所示。

首先,法治国家对公平正义的追求,使一般权利观念深入人心,公民权及国民待遇的正当性不容置疑,这是外来人口平权的基础。其次,户籍制度的历史影响长期存在,基于户籍的集体特权和地方保护仍被广泛认同,市民待遇需要被承认。再次,市场经济的发展,使经济因素成为重要考量,个体赋权逻辑获得认同,市民待遇因此具有弹性空间;这实际上构成了对外来人口个体的选择性赋权,使外来人口分享权利的依据由一般意义的公民权转变成部分个体挣得的“特权”,这表明外来人口权利实现的路径实际上也是多元的,市场这一维度在其中起着关键性的作用。已有研究指出,在农民工自身的直接感觉中,市场性排斥已取代制度性排斥而成为其“融入”城市的主要障碍。王小章:《从“生存”到“承认”:公民权视野下的农民工问题》,载《社会学研究》,2009年第1期。这提示,不同市场绩效能力的外来人口在争取公民权过程中的权利诉求可能是不同的,不能一概而论。

图1户籍制度及地域流动背景下的多元权利观念

注:这里的制度指“户籍制度”

利益主体的多元化和权利观念的多元化是社会转型期的一个基本特征。本文的研究目的是希望了解“土客”在市民权问题上的权利观念及其态度分化。主要包括两个问题:

(1) 市民权是公民权还是特权?如果市民权是一种特权,它是集体特权还是个体特权?

(2) 市民权仅仅是户籍权吗?如果市民权可以是非户籍权,那么它的实现途径应该是公民权还是个体特权?

这两个问题交织着制度和市场两个维度对人们的市民权权利观念的影响。对市民权是一种户籍权或集体特权的认同,体现出户籍制度对人们权利观念的影响。而对市民权是一种个体特权的认同,体现出市场对人们权利观念的影响。我们将关注不同利益主体在这两个问题上的态度分化。另外,除了制度和市场,是否还有其他维度会对人们的权利观念产生显著影响?通过对以上问题的辨析,有助于我们更好地把握不同群体对市民权“正当性”基础的理解。

二、 研究方法:数据与变量

1. 数据来源

本研究数据来源于上海社会科学院社会学研究所于2014年初完成的“上海市民社会心态调查”,调查范围为上海市中心城区,抽样方式为随机入户抽样,调查对象为来沪3个月以上的上海常住居民,总样本量为1,501份。

样本的人口统计特征为:(1)年龄:30岁及以下占37.2%,31~45岁占37%,45岁以上占258%;(2)性别:男性占51.4%,女性占48.6%;(3)受教育程度:初中及以下占16.4%,高中、中专、大专占55.8%,本科及以上占27.8%;(4)个人月收入:2,500元及以下占25.6%,2,500~4,000元占38.9%,4,000元以上占35.5%;(5)户籍:户籍居民占78.5%,非户籍居民占21.5%。

2. 因变量

本研究的因变量为人们对市民权权利观念

的态度。问卷选项如表1所示:

表1关于市民权的权利观念及权利实质

问卷选项权利观念权利实质

只要是中国公民,就应该人人平等、一视同仁公民权公民权:

非户籍的平权

只要在上海合法工作达到一定年限,就应该有平等的权利基于年限

的个体权

要看每个人为城市做出的贡献,贡献越大,可享受的权利越多基于贡献

的个体权个体特权:

非户籍的特权

有户口的优先,但真正优秀的外地人也可享受户籍优先权

+精英移民权

任何时候,本地人都比外地人有优先权户籍优先权集体特权:

户籍特权

注:精英移民未来很可能获得户籍,因此这里不将其单列为“非户籍的特权”,而将其归入“户籍特权”的潜在对象。

数据显示,在户籍人口中,38%的人认同“任

何时候,本地人都比外地人有优先权”,22.8%的人认同“有户口的优先,但真正优秀的外地人也可享受”,也就是说认同户籍优先权的比例合计超过6成;在非户籍人口中,45.5%的人认同“只要是中国公民,就应该人人平等、一视同仁”,将近一半。从平均值计算结果看,户籍人口得分为3.569,基本上正好介于“贡献越大,可享受的权利越多”与“有户口的优先,但真正优秀的外地人也可享受”这两者的中间位置,也即介于个体特权和集体特权之间。非户籍人口得分为2.161,最接近“只要在上海合法工作达到一定年限,就应该有平等的权利”这个选项,这与《国家新型城镇化规划(20142020年)》总体上强调常住人口城镇化的中央精神是很吻合的。详见表2。

为了全面回答前述的研究问题,本文设置了四组因变量,因变量的构成及变量赋值详见表3。

表2户籍人口与非户籍人口对市民权权利观念的态度(单位:%)

户籍人口非户籍人口总体

只要是中国公民,就应该人人平等、一视同仁15.345.521.8

只要在上海合法工作达到一定年限,就应该有平等的权利11.522.913.9

要看每个人为城市做出的贡献,贡献越大,可享受的权利越多12.49.311.7

有户口的优先,但真正优秀的外地人也可享受22.814.621.1

任何时候,本地人都比外地人有优先权38.07.731.5

Total100.0100.0100.0

Mean3.5692.1613.266

S.D.1.4681.3441.553

N1,1783231,501

Mean计算说明:“只要是中国公民,就应该人人平等、一视同仁”计1分,“只要在上海合法工作达到一定年限,就应该有平等的权利”计2分,“要看每个人为城市做出的贡献,贡献越大,可享受的权利越多”计3分,“有户口的优先,但真正优秀的外地人也可享受”计4分,“任何时候,本地人都比外地人有优先权”计5分。

表3因变量构成及变量赋值

权利实质问题一:

市民权是公民权还是特权?如果市民权是一种特权,它是集体特权还是个体特权?问题二:

市民权仅仅是户籍权吗?如果市民权可以是非户籍权,那么它的实现途径应该是公民权还是个体特权?

因变量1因变量2因变量3因变量4

公民权

个体特权

集体特权

公民权=1

特权=0

-

个体特权=1

集体特权=0

非户籍权=0

户籍权=1

公民权=0

个体特权=1

-

注:本文将使用因变量为二分变量的logistic回归模型进行统计分析,赋值为0的为参照省略项。

3. 自变量

自变量共选择了四组,分别是制度维度的变量、市场维度的变量、社会融合维度的变量以及控制变量组。

制度维度的变量综合了户籍和是否本地出生(即移民变量)这两个变量,旨在区分出原住居民、已获得户籍的城市新移民与未获得户籍的外来人口三类人群,他们分别为:“上海人”指在上海出生的户籍人口,“新上海人”指不在上海出生的户籍人口即新移民,“外地人”指非户籍人口。在回归模型中生成了是否“上海人”与是否“新上海人”这两个虚拟变量,“外地人”为参照省略项。

市场维度的变量包括受教育年数、个人月收入、个人年纳税情况(纳税多=1,纳税少=0)、是否参加社会保险(加金=1,不加金=0)以及是否中产(中产=1,非中产=0)这五个变量。其中,“纳税多”指个人年纳税1,000元及以上,“纳税少”指个人年纳税1,000元以下;“中产”指管理与技术型中产,“非中产”指一般非体力(包括行政办事、文员、经济业务人员等)或体力劳动者。

社会融合维度的变量选取了“上海话能力”这个变量,包括上海话是母语、能熟练用上海话交流、不能熟练用上海话交流这三类情况。在回归模型中将后两类生成了虚拟变量,将“上海话是母语”设为参照省略项。

控制变量组包括年龄、性别(女=1,男=0)、是否公部门(公部门=1,非公部门=0)这三个变量。其中,“公部门”包括党政机关、国有(国有控股)企事业单位,“非公部门”包括私营企事业单位、港澳台/外资企业、个体经营等。

以户籍与移民身份(即制度维度的变量)分组的对另三组自变量的描述统计分析,详见表4。

表4自变量的描述统计分析

上海人新上海人外地人总体

样本数量(人)1,114643231,501

年龄(%)

30岁及以下35.417.247.437.2

31~45岁34.364.140.937.0

45岁以上30.318.811.825.8

年龄(Mean)37.538.633.336.6

年龄(S.D.)11.6448.2279.21011.172

性别(%)

男52.248.448.951.4

女47.851.651.148.6

是否公部门(%)

公部门53.633.38.642.8

非公部门46.466.791.457.2

学历(%)

低(初中-)11.310.935.016.4

中(高中中专大专)58.350.048.655.8

高(本科+)30.439.116.427.8

表4(续)

上海人新上海人外地人总体

受教育年数(Mean)13.413.812.013.1

受教育年数(S.D.)2.3712.3922.6682.505

个人月收入(%)

2,500元及以下26.227.622.925.6

2,500~4,000元40.634.533.738.9

4,000元以上33.237.943.435.5

个人月收入(Mean)3,9033,8994,7194,073.1

个人月收入(S.D.)2,747.72,562.63,957.73,048.3

个人纳税情况(%)

纳税多48.654.344.048.0

纳税少51.445.756.052.0

是否加金(%)

加金92.885.554.884.0

不加金7.214.545.216.0

是否中产(%)

中产28.732.824.828.1

非中产71.367.275.271.9

上海话能力(%)

不能熟练交流4.142.290.424.3

能熟练交流33.634.46.827.8

母语62.323.42.847.8

三、 研究结果

1. 市民权与公民权、与特权的关系

首先要回答的一个问题是,在人们的观念中,市民权到底是公民权还是一种特权?调查发现,近8成的人认为市民权是一种特权,即便在外地人心目中,也有超过一半的人认同这种观点;对于土生土长的上海人,85.5%的人认同市民权是一种特权,新上海人中也有高达7成的人认同市民权是一种特权。

那么对于认同市民权是一种特权的人来说,他们会认为,市民权是一种集体特权还是个体特权呢?数据显示,在户籍人口中,约7成左右的人认为市民权是一种集体特权,也就是说市民权首先是一种集体性身份,新上海人比上海人的认同率低10%;而外地人中近6成的人认同市民权是一种个体特权,也即外地人中有更多的人赞同以个体身份去争取市民权。详见表5。

表5人们对市民权与公民权、与特权的关系的态度分化

上海人新上海人外地人总体

市民权是公民权还是特权?

公民权14.529.745.521.8

特权85.570.354.578.2

Total100.0100.0100.0100.0

(N)(1,114)(64)(323)(1,501)

如果市民权是一种特权,它是个体特权还是集体特权?

个体特权27.737.859.132.8

集体特权72.362.240.967.2

Total100.0100.0100.0100.0

(N)(953)(45)(176)(1,174)

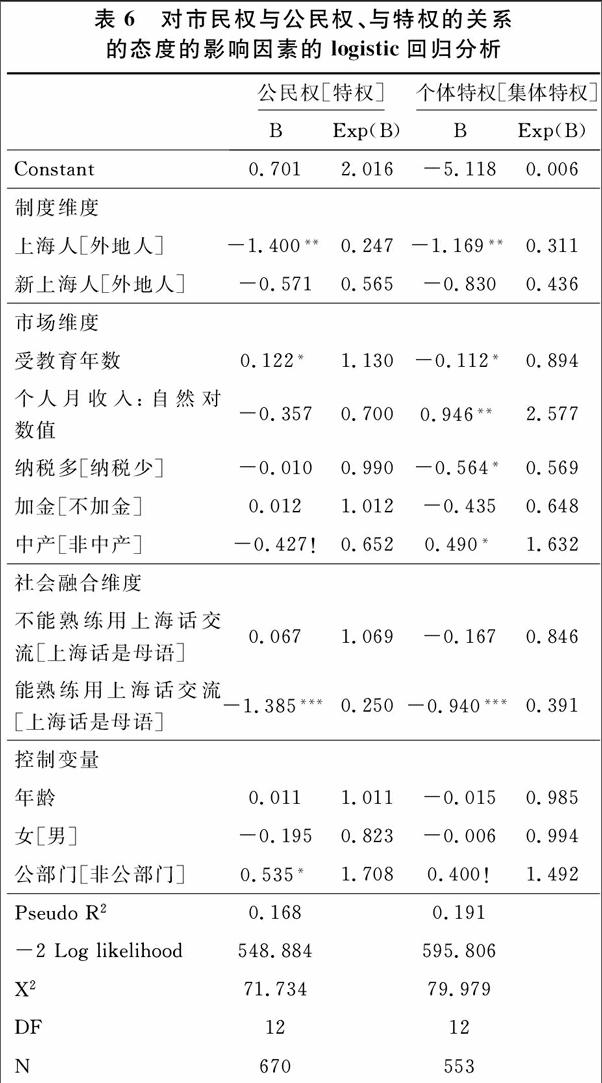

哪些因素会影响人们对上述问题的态度呢?如表6所示,在两个logistic回归模型中,估计结果均显示,制度维度和社会融合维度对于人们的态度有显著影响。

表6对市民权与公民权、与特权的关系的态度的影响因素的logistic回归分析

公民权[特权]个体特权[集体特权]

BExp(B)BExp(B)

Constant0.7012.016-5.1180.006

制度维度

上海人[外地人]-1.400**0.247-1.169**0.311

新上海人[外地人]-0.5710.565-0.8300.436

市场维度

受教育年数0.122*1.130-0.112*0.894

个人月收入:自然对数值-0.3570.7000.946**2.577

纳税多[纳税少]-0.0100.990-0.564*0.569

加金[不加金]0.0121.012-0.4350.648

中产[非中产]-0.427!0.6520.490*1.632

社会融合维度

不能熟练用上海话交流[上海话是母语]0.0671.069-0.1670.846

能熟练用上海话交流[上海话是母语]-1.385***0.250-0.940***0.391

控制变量

年龄0.0111.011-0.0150.985

女[男]-0.1950.823-0.0060.994

公部门[非公部门]0.535*1.7080.400!1.492

Pseudo R20.1680.191

-2 Log likelihood548.884595.806

X271.73479.979

DF1212

N670553

注1:方括号内的类别为参照省略项,以下同。

注2:! P<0.1;*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001。以下同。

户籍身份的影响表现出线性关系,外地人最支持市民权是公民权或市民权是一种个体特权,新上海人态度居中,上海人反对态度最明显。其中,上海人与外地人的态度受户籍身份的影响在0.01的水平上存在显著差异,上海人支持市民权是公民权的概率比(即odds,以下略)是外地人的24.7%(e-1.400 =0.247,以下略),支持市民权是一种个体特权的概率比是外地人的31.1%。

但是,社会融合维度的影响则表现为马鞍型的关系,并非是“上海话是母语”的人群最反对市民权是公民权或市民权是一种个体特权,反而是“能熟练用上海话交流”的人群反对态度最明显,他们与“上海话是母语”的人群的态度在0.001的水平上存在显著差异。

另外,在市民权是否公民权的问题上,受教育年数和是否在公部门工作的影响在0.05的水平上存在显著差异,受教育年数越多,越支持市民权是公民权,每增加1年,支持态度的概率比就上升13%;在公部门工作的人支持市民权是公民权的概率比是在非公部门工作的人的1708倍。

在市民权是否个体特权的问题上,市场维度的多个变量都有显著影响,这也充分体现了市场性排斥或接纳对于人们赋权逻辑的影响,被市场接纳度高的人群更认同个体赋权的逻辑。表6数据显示,收入越高,越支持市民权是一种个体特权,中产人群支持市民权是一种个体特权的概率比是非中产人群的1.632倍。但是,受教育和纳税情况的影响则成反比,受教育年数越多,越反对市民权是一种个体特权,每增加1年,认为市民权是一种个体特权的概率比就下降10.6%(1-0.894=0.106);纳税多的人支持市民权是一种个体特权的概率比是纳税少的人的56.9%。

2. 市民权与户籍权、非户籍权的关系

接下来的问题是,市民权仅仅是户籍权吗?非户籍人口的市民权应该如何实现?是通过公民权来实现还是通过个体特权的赋权逻辑来实现?

调查发现,在市民权是否户籍权的问题上,61.8%的上海人认同市民权是户籍权,而新上海人的认同率是43.8%,外地人的认同率仅为223%,三者的差距十分明显,参见表7。这里可以看出,不仅户籍身份有显著影响,移民身份的影响效应也很突出;同为户籍人口,新上海人的认同率比上海人低18个百分点。

关于非户籍人口的市民权的实现途径,表7数据显示,超过6成的上海人认为非户籍人口可以通过个体特权的路径来实现其市民权,这与当下大城市针对外来人口实行的居住证积分制度的基本精神是一致的,即优秀的外地人可以享受准市民待遇或者获得本地户籍。但外地人中,近6成的人认为应该通过公民权的途径来帮助非户籍人口实现市民权。新上海人的态度则居中,对两种实现途径的支持基本上持平,由于这一问题上新上海人的样本较小,只有36人,因此数据的参考价值有限。

表7人们对市民权与户籍权、与非户籍权的关系的态度分化

上海人新上海人外地人总体

市民权仅仅是户籍权吗?

户籍权61.843.822.352.6

非户籍权38.256.377.747.4

Total100.0100.0100.0100.0

(N)(1,114)(64)(323)(1,501)

如果市民权可以是非户籍权,它将如何实现?

公民权37.952.858.645.9

个体特权62.147.241.454.1

Total100.0100.0100.0100.0

(N)(425)(36)(251)(712)

从影响因素看,态度倾向性清晰地反映了人们对利益的判断对其权利观念的影响。如前面的图1所示,户籍权与非户籍权的差别反映了制度性的接纳与排斥的关系,而个体特权与公民权的差别反映了市场性的接纳与排斥的关系。调查发现,对于市民权是否是户籍权的选择上,主要在制度维度和社会融合维度有显著影响;而对于非户籍权的实现途径应该是公民权还是个体特权的选择上,主要在市场维度有显著影响。

表8数据显示,上海人认同市民权是户籍权的概率比是外地人的4.41倍(在0.001水平上显著),新上海人认同市民权是户籍权的概率比是外地人的2.252倍(在0.1水平上显著),这充分印证了户籍制度身份对这一态度倾向性的影响。但是调查同时发现,社会融合维度对于此问题态度的影响也在0.001水平上存在显著差异,而且,对于市民权是户籍权最认同的人并不是“上海话是母语”的人群,反而是“能熟练使用上海话”的人群,后者认同的概率比是前者的3.347倍。另外,纳税情况和是否在公部门工作对于这一问题的态度的影响也在0.05水平上存在显著差异,纳税越多的人越支持市民权是户籍权,在非公部门工作的人比在公部门工作的人更支持市民权是一种户籍权。

表8数据还显示,对于非户籍权的市民权实现途径是个体特权还是公民权的选择,受教育情况、个人收入情况以及是否中产这三个变量都有显著影响。受教育年数越高,越反对个体特权,每增加一年,支持个体特权的概率比就下降177%;收入越高,越支持个体特权;中产人群支持个体特权的概率比是非中产人群的2.29倍。

表8对市民权与户籍权、与非户籍权的关系的态度的影响因素的logistic回归分析

户籍权[非户籍权]个体特权[公民权]

BExp(B)BExp(B)

Constant2.1658.718-4.1090.016

制度维度

上海人[外地人]1.484***4.410.7142.042

新上海人[外地人]0.812!2.2520.0081.008

市场维度

受教育年数0.0271.027-0.195**0.823

个人月收入:自然对数值-0.519!0.5950.883*2.417

纳税多[纳税少]0.421*1.524-0.3180.728

加金[不加金]0.4451.56-0.3170.729

中产[非中产]-0.2490.7790.828**2.290

社会融合维度

不能熟练用上海话交流[上海话是母语]0.1251.133-0.1920.825

能熟练用上海话交流[上海话是母语]1.208***3.3470.730!2.075

控制变量

年龄0.0051.005-0.0230.978

女[男]0.0671.0690.3911.478

公部门[非公部门]-0.466*0.627-0.2040.816

Pseudo R20.2260.136

-2 Log likelihood789.289353.616

X2123.31930.178

DF1212

N670283

四、 结论与讨论

综合以上实证分析的结果,本文得出如下主要结论:

第一,总体上人们认同市民权是特权而非公民权,对此人们态度的分歧并不大。但是对于市民权是否户籍权的问题,人们态度的分歧比较大。调查发现,近8成的人认为市民权是一种特权,即便在外地人心目中,也有超过一半的人认同这种观点,这表明在大多数人的心中,市民权与公民权仍是两个不同的概念,并不能简单地画上等号。调查同时发现,对于市民权是否户籍权的态度,户籍身份和移民身份均有显著影响,作为拥有户籍和移民双重身份的新上海人,他们的态度正好居于中间的位置,比外地人更认同市民权是户籍权,但又比上海人更认同市民权不是户籍权。以上发现提示我们,将市民权与户籍简单挂钩的做法存在较大争议,但是这不影响人们普遍认同市民权是一种特权,而不是一种与生俱来的公民权;因此,以权利义务对等的原则作为市民权的赋权逻辑,是有较高民意基础的。

第二,在承认市民权是一种特权的前提下,户籍人口更多地认同它是一种集体特权,而非户籍人口更多地认同它是一种个体特权。这提示我们,同为对特权的认同,“土客”的公平逻辑很可能是不一样的,户籍人口强调集体性身份,非户籍人口强调个体性身份,当两种身份相冲突时,哪一种身份有优先权才是问题的关键。市民权有不同维度,这提醒我们进一步思考,哪些权利适合与个体性身份挂钩,哪些权利适合与集体性身份挂钩,这是重建新“土客”关系公平观的基础。

第三,制度和移民身份对人们权利观念的影响效应呈现明显的线性关系。对于市民权是一种集体特权、是一种户籍权的认同,上海人认同度最高,新上海人次之,外地人最反对。新上海人作为兼具户籍和移民双重身份的群体,其态度也正好居中,现有数据尚不能清晰判断出到底是制度身份还是移民身份对他们的权利观念的影响更明显。

第四,市场维度的各变量对人们的权利观念也有显著影响,但只是部分地支持了市场绩效能力越强的个体越支持市民权是个体特权的假设。调查发现,高收入人群和中产人群更支持市民权是个体特权。但纳税的影响是相反的,纳税多的人更支持市民权是一种户籍权和集体特权,这在户籍人口中也许可以假设为一种纳税人意识,纳税多的人更希望实行地方保护;但是对于非户籍人口,纳税多的同时却认同市民权是一种户籍权,又是什么原因呢?

第五,本研究还发现社会融合维度对人们权利观念也有显著影响,且影响效应呈现独特的马鞍型结构,最反对市民权是公民权、最赞成市民权是户籍权的人群并不是“上海话是母语”的人群(一般会假定这一人群最接近土生土长的上海人),而恰恰是“能熟练使用上海话”的人群。本地融入度越好的人群,无论他是否拥有本地户籍,他都可能更排斥市民权的开放,更强调市民权是一种特权。为什么这一人群的态度会与众不同?他们与移民人口之间是何关系?这一人群在态度倾向上所呈现出来的非线性关系是否折射出了一种社会的区隔,或者它与社会区隔到底有怎样的关系?这些问题都值得进一步研究。

Research on Peoples Attitudes Towards Citizenship

and Its Affecting Factors in Big Cities

KANG Lan

Institute of Sociology, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China

In big cities, peoples attitude towards ideas of citizenships basis is an important subject. Theoretically, it is a kind of collective privilege when citizenship is based on the Hukou and individual privilege when based on contributions. Both of them are different from citizenship as stipulated in the national constitution. Thus, there emerge multiright and their conflicts in the dual context of Hukou institution and migration on a large scale. Statistics show that people universally agree that citizenship is a kind of privilege instead of universal right. But people have not reached a consensus on whether citizenship is a kind of Hukou privilege. So it is questionable that citizenship must be based on Hukou, whereas the notion that citizenship needs a kind of equity is quite well accepted among the general public. Although the logic of privilege has been accepted, there are conflicts between the collective privilege and the individual privilege as well as the question of which privilege is prior. Nowadays, the Hukou institution, identity of the migrant and individual performance in the market all influence considerably peoples attitude towards ideas about citizenship.

urbancitizenship;citizenship;individual privilege;collective privilege;migrant