杭州市三级医院急诊科护士循证护理认知现状及影响因素分析

2015-11-01戚国青周圆鸳田路萍顾利慧

戚国青 周圆鸳 田路萍 顾利慧

杭州市三级医院急诊科护士循证护理认知现状及影响因素分析

戚国青周圆鸳田路萍顾利慧

随着现代医学的不断发展,对于突发、个案病例的急救,在强调疾病共性的同时,将越来越重视个性特征。这就需要急诊护士具有丰富的基本理论知识和临床经验,培养应变能力和职业直觉[1]。循证护理为护理人员在计划其护理活动过程中,将科研结论与临床经验、患者需求相结合,获取实证,作为临床护理决策依据的过程[2,3]。因此在急诊科推广循证护理的实施显得非常必要,作者调查自2012年11月至2014年3月杭州市6所三级医院急诊科临床护士的循证基本素质(包括知识、态度、技能和行为),现报道如下。

1 对象与方法

1.1调查对象 选取杭州市6家三级医院急诊科临床护士330人。调查对象入选标准:杭州市地区三级医院急诊科临床护士(正式编制或合同注册护士),目前从事急诊临床护理工作满1年,知情同意参与本调查。

1.2方法 (1)调查方法:观察小组首先与选定的各医院急诊科联系,取得其同意。由急诊科护士长协助发放问卷并及时收回。问卷附有调查目的与内容的解释,获得知情同意后采用无记名填写方式调查。(2)测评工具包括一般资料调查问卷,由Dominic Upton等人编制的用于评价临床护理人员循证实践的知识技能、态度及实践情况的循证实践知识、态度、行为问卷(EBPQ)。问卷包括24个条目,分为实践行为、态度、知识技能3个维度,其中循证护理实践行为(6个条目)、对循证护理实践的态度和看法(5个条目)、循证护理实践技能(14个条目),每个条目采用7分制(1~7分)。在循证护理实践行为维度中,1代表从不,7代表经常,总分42分,分值越高,说明在实际工作中采取循证工作方法的频率越高,条目均分<4分者,说明其较少或未采用循证护理工作程序;循证护理态度维度,1代表反对,7代表赞成,总分35分,分值越高,说明对循证护理的态度和看法越积极;循证护理技能维度,1代表最差,7代表最好,总分98分,分值越高,说明循证护理相关技能越强。态度和技能维度条目均分>4 分者,说明其对循证护理有正确的看法和积极的态度、具备良好的循证护理技能。总问卷的Cronbach’sα系数为0.87,分维度Cronbach’s α系数分别为0.85、0.79、0.91。Kate Gerrish等人编制用于评价临床护士或社区护士实践的困难、支持情况、临床实践知识来源和循证技能掌握情况的循证实践影响因素问卷(DEBPQ)。问卷使用Liker 5级评分法,共49个条目4个维度:护理实践的知识来源(22个条目),l代表“从不”,5代表“总是”,得分越高表明护士临床实践越依靠于此方法,循证实践的困难维度(15个条目),包括查找和评价证据的不利因素或困难(10个条目)和基于证据改变护理实践的不利因素或困难(5个条目),1代表“非常同意”,5代表“非常不同意”,得分越高表示困难越小;循证护理实践的支持情况(4个条目),1代表“从不”,5代表“总是”,得分越高表明被试者获得的支持越高;查找和评价证据的技能自评(8个条目),1代表“刚入门”,5代表“很擅长”,得分越高说明循证知识能力越高。总问卷的系数大于Cronbach’s α系数0.874,各个分维度的Cronbach’s α系数分别为0.788,0.843,0.805,0.730,0.913。

1.3 统计学方法 采用SPSS17. 0 统计软件。计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1一般资料 共调查330名临床护士,发放问卷330份,回收有效问卷310份,问卷有效回收率为93.9%。所调查的临床护士年龄21~44岁,平均(31.04±5.73)岁;工作年限1~32年,平均(9.14±6.84)年;初级职称210名,中级职称98名,高级职称2名;未婚107名,已婚202名,离婚1名,丧偶0名;第一学历为中专71名,高职16名,大专63名,本科159名,≥硕士1名;现阶段学历为中专13名,高职7名,大专5名,本科283名;≥硕士2名。

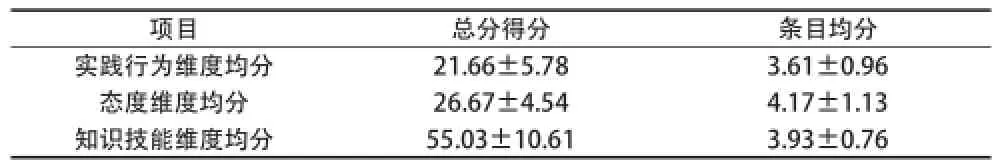

2.2护理人员循证实践水平总体情况 急诊护理实践中循证护理实践运用较少,知识技能水平仍需提高,循证护理态度积极。其中60.1%的护士较少或从未在临床工作中使用循证护理知识,69%的护士对循证护理持有积极的态度及正性的看法,44.2%的护士拥有良好的循证护理技能。循证护理素质得分情况见表1。

表1 循证素质得分[分,(x±s)]

2.3临床护士循证实践障碍现状 临床护士循证实践障碍量表总得分平均为(3.43±0.61)分。将各个条目均分按照从大到小的原则排序,发现护士临床护理实践活动知识主要来自于“资深护土分享的经验”(top1)、“多年来对本人较有效的工作方法”(top2)、“多年来的护理工作经验”(top3),而“医学期刊论文”、“护理期刊论文”等排在了16、13位。在查找和评价证据的困难维度最主要是“不知道如何找到合适的研究报告”(topl)、“没有足够的时间去查找研究报告”(top2),在循证护理实践支持维度的有利因素表现在“护理领导支持改变原来的护理实践方法”(top1),“一起工作的医生支持改变原来的护理实践方法”(top2)在技能自评维度,>50%的人认为自己处于刚入门的阶段。

2.4临床护士循证素质的单因素相关分析 以临床护士循证素质实际总分为因变量,年龄、工作时间、职称、第一学历、最终学历为自变量进行单因素相关分析。自变量的赋值方法:自变量均按一般资料中的排列顺序依次为1、2、3……赋值。结果显示:年龄较大、工作年限较长以及职称、第一学历、最终学历较高的临床护士循证素质较好。

2.5临床护士循证素质的多元回归分析 以临床护士循证素质实际总分为因变量,年龄、工作年限、职称、第一学历、最终学历和循证护理实践障碍得分为自变量,进行多元回归分析。结果显示:r=0.382,r2=0.462,F=47.64,P=0.000;临床护士循证素质的独立影响因素是护士的职称、最终学历、循证实践障碍得分(P<0.05),职称较高、最终学历较高、循证实践障碍得分低的循证素质较好。

3 讨论

3.1急诊护士循证素质仍需提高 循证护理实践维度得分低于总分的一半,均分得分<4分,说明在大部分急诊护理实践中循证护理实践运用频率不高。这可能与急诊科的特殊性有关。急诊作为医院的重要窗口,需要急诊科护理人员拥有过硬的专业素质及极快的反应能力。与此同时“急、危、重”的急诊特点又要求急诊护士需要不断提高学习新知识的能力,因此循证护理的学习需求较高,在急诊专科护士培训中,应将循证护理培训作为常规培训项目,在院内组织各种循证护理培训活动,如成立循证护理小组,以点带线,以线带面,逐步推广循证护理学习,从而提高急诊护理人员的循证护理素质[4]。

3.2急诊护士循证实践障碍来自不同方面 急诊科护士护理实践知识的来源、护理人员自身素质、工作繁忙、得不到强有力的支持等不同方面的原因制约了循证护理实践在急诊科的发展。因此建议急诊科护士改变护理实践观点并通过各种途径丰富自己的知识、提高自己的英语、计算机等方面能力;同时护理管理者也应该根据急诊工作特点合理分配人力资源从而提高工作效率,节省工作时间,对循证护理在急诊科的开展给予必要的支持。

3.3循征认知现状的影响因素 职称、学历较高的护士基础知识素质较好,学习起点较高,学习能力也是较强的,同时接触新知识的机会也比较多。因此促进了其循证护理素质的提升,认知较好。循证实践障碍得分与认知现状呈负相关,其中得分最高的维度是循证实践的困难,如查找评价证据困难。因此管理者除了应该加强培训提升急诊科护士循证素质外还应该完善硬件设施,提供良好的学习氛围。大力推广利用院内图书馆资源,不断更新服务手段,完善数据资源,鼓励员工多走进图书馆,多学习新知识,定期开展文献阅读经验交流活动等[5]。

1张亚卓,韩悦容,冯洋,等.我国急诊护理发展的现状与展望.中国实用护理杂志,2005,21(12B):52~53.

2胡雁.正确认识循证护理推动护理实践发展.中华护理杂志,2005,40(9):714~717.

3矫海莲, 胡雁, 曹育玲,等.上海地区本科及以上临床护理人员循证护理认知现状及相关因素的调查.护理研究,2009,7(23):1693~1697.

4Caroline E,Mary A,Dale Glaser,et al.Nursing practice, knowledge,attitudes and perceived barriers to evidence-based practiced at an academic medical center. Journal of Advanced Nursing,2009,65(2):371~381

5冯先琼,成翼娟,李继平,等.循证护理:护理发展新动向.实用护理杂志, 2001,17(6):1~2.

310009 杭州市第三人民医院急诊科