论三亚水上救助综合训练基地设计

2015-10-31梁志豪

梁志豪

(广东省建筑设计研究院 广东 广州 510010)

论三亚水上救助综合训练基地设计

梁志豪

(广东省建筑设计研究院广东广州510010)

本文介绍了三亚水上救助综合训练基地陆域部分设计要点及思路,中总平面、流线、交通、功能布局及造型等要点,供相关人士参考。

三亚;训练基地

引言

三亚水上救助综合训练基地陆域部分,主要承担水上救助人员的综合训练及技术培训功能,同时为国际搜救研讨、交流提供场所条件。

1 场地概述

项目地块处在三亚市三亚湾与大东海之间的半岛处,位于三亚湾南面,鹿回头公园的北面,北面是三亚湾,与三亚市区隔海相望,主要进出道路为南边海景观大道。

项目用地大致呈倒L型,依山临海,被南边海景观大道分为南北两块,北侧地块临海,地势比较平坦。南侧地块为山体延伸的坡地,地势由南向北逐渐降低。

建设用地东边为居民区及待开发用地,南边鹿回头公园和威尼斯蓝湾住宅小区,西边为南海救助局三亚基地,北边临海。

地块的优势在于:①背山面海,北向具有优良的景观视野;②用地相对比较平整,交通便利。劣势在于:①用地被规划道路切开为南北两块;②南面半山腰已经建有高层住宅小区,对地块形成扇形围合,有一定的压迫感。

2 总体规划布局

2.1建筑布局分区合理

由于规划条件中北面地块最大层数为两层,因此将体量较小的水上救助技能训练中心布置在北面,形成北面用地的中心焦点。周边区域布置室外训练场地,同时可以结合海域部分和救助码头,作为水上训练场地使用,形成训练区域的集中布局,便于救助训练活动的统一开展。

体量较大的综合业务楼布置在南边海景观大道的南边,平面为折线型布局,最大化利用海景,使得每间客房都可以望海,且避免与南边高层住宅小区之间视线的相互干扰。综合业务楼使用天桥与北面的水上救助技能训练中心进行直接的交通联系,实现两者之间的无缝连接,方便学员的内部使用,有效的弱化了规划道路对地块的切割带来的不利影响,使得基地南北两部分形成一个有机的整体。

值班管理生产用房功能比较独立,布置在用地的最南端,获得比较安静的生活休憩环境。其和综合业务楼之间规划设计了运动场地和绿化广场,利用景观带进行了视线的隔离,又便于两者对于环境空间的共同利用。

综合业务楼地上5层,地下1层,建筑高度20m,设置两个入口,分别是靠近南边海景观大道的主入口和供会议使用的次入口。

图1

2.2规划手法协调统一

消费行为的外部性体现为副产物破坏和污染环境、公共设施的过度使用等方面,具有较强的地域性。如机动车带来的尾气污染、交通堵塞等负外部性问题主要在特定行政区域体现,2015年《关于对电池涂料征收消费税的通知》(财税〔2015〕16号)规定对电池、涂料课征消费税。电池中重金属成分对土壤的污染、涂料挥发的外部性具有较为明显的地域性。居民增加该类商品消费在提高了消费税收入的同时,也拉高了地方政府的治理成本。在将公共治理行为视为一种政府提供的公共产品的前提下,居民纳税与公共产品体现出直接的交换性特征。由地方政府直接取得这类商品的消费税收入并负担相应的外部性治理支出较为适宜。

规划中注重充分利用和发挥周边环境资源的优势,合理布局,使其在基地的特殊条件下自然生长。建筑物形态以自由的折线为主题,隐喻着曲折的海岸线及起伏的波涛。蜿蜒曲折的建筑物形态,也形成了丰富的室外空间效果。景观环境的规划设计也沿用折线的主题,与建筑物充分融合一起,共同形成极具特色大地景观。

3 交通道路规划设计

交通规划中考虑进行合理的人车分流、动静分区。车行出入口和人行出入口分开设置,尽量避免相互干扰。

建筑用地被南边海景观大道分为南北两块。北面地块在东西两侧均设有车行道路出入口,与沿海边的码头道路一起形成了环形的车行消防通道。水上救助技能训练中心的车行入口位于东侧,道路两边布置了地面停车位,方便训练人员及教员使用。

南面用地的车行出入口位于北面中段和东侧,两个出入口之间有内部道路连接。北面为综合业务楼的主要车行出入口,临近主门厅,沿建筑北侧设置有尽端式消防车道。东面为次要出入口,临近综合楼的地下车库和会议中心。同时也作为南面的值班管理生产用房的车行出入口使用。从东面出入口进来后,沿用地的东侧设置了一条4m宽的车道直往南端的值班管理生产用房地块,在建筑的周边设置有相应的停车及回车场地。

4 建筑单体设计

平面设计:

水上救助技能训练中心地上2层,地下2层。平面设计紧凑合理,房间的层高和大小充分满足各类专业训练设施的空间需求。首层设门厅、波浪训练池、高海况救助船操纵训练室、潜水模拟训练舱、接待会议室、值班室等,2层设理论教室、小型会议室、医疗室、教室办公室等。地下室设船机维修训练室,救助船轮机排障训练室、教师室、设备用房等。学员和教员可以通过门厅的电梯和两组楼梯到达各层。在2层设置有天桥直接和综合业务楼进行联系。

设计利用建筑首层抬高1.8m,地下室部分设置有高窗可以直接自然通风采光,达到节能节约的目的。

综合业务楼地上5层,地下1层,为最大程度利用海景,住宿房间采用单排外廊式布局,建筑平面呈折线型沿东西向展开,保证每个房间都可以看向大海。首层设大堂、学员餐厅、救助演示厅、大会议室、接待室等。2层设理论教室、电教室、阅览室、讨论活动室、管理用房等。3~5层为住宿用房、住宿用房有标准间与套间两种规格,其中套间6间,可容纳180人同时住宿。

综合业务楼1、2层中空位置设有扶手电梯,主要用于1、2层人流密集的功能进行竖向交通。住宿人流可以通过建筑中的两组电梯和楼梯到达3~5层。

值班管理生产用房地上4层。首层设活动间、宿舍。2~4层都为宿舍。宿舍分为单间和套间两种。单间宿舍一共20间,每间可容纳4人,设有独立的浴厕及生活阳台。套间宿舍一共6间,每间建筑面积约60m2。

5 建筑造型设计

建筑造型设计以现代风格为主,以折线为主,层叠起伏,隐喻大海的波涛。立面以白色为主色调,与周边环境中碧蓝的大海,翠绿的山体有机融合。在整体造型简洁干练的同时,局部强调海洋元素的抽象提炼,体现南海水上救助部门理念与海上救助精神,强调人、环境和自然的共存和融合。

作为主体建筑的综合楼,利用折线的展开,面宽达到了近200m,气势恢宏,线条简洁流畅、曲折变化,给人强烈的视觉震撼。折线型的平面保证每个住宿房间都可以拥有海景,玻璃阳台设计也确保了室内面向海景的视线不受阻挡,同时使得建筑呈现出晶莹剔透的形象,与三亚城市的热带海洋风情相呼应。

结合三亚的热带气候特征,建筑设计中利用体量的变化,局部出挑形成了较大的灰空间,作为建筑出入口、休憩场地使用,丰富建筑形体的同时,也更加富于地域特色(如图2~4)。

图2

图3

图4

6 景观设计

景观设计与建筑形态相切合,设计灵感来自大海,以折线型的线性空间为主题,根据场所的功能需求开合转折,形成了一系列大小适中、形态有致的室外景观环境。植物和硬质材料在线性的形式下发生碰撞,增强了花园的立体感受,又为人们提供自然的路径。不同模式的组合,使得场地无论在水平抑或垂直方向都具有流动性。

水上救助训练中心周边结合绿化,设置了体能训练中心、消防训练中心和直升机坪,避免训练场地的大面积硬地带来的生硬感,局部绿化设置提供给人们一片清凉的活动区域。

综合业务楼正对入口门厅设计了大面积的绿化广场,并一直延续到海边。南面设计了泳池,结合木质平台、绿化、曲径,提供了一个相对私密的内部环境空间,远离城市喧嚣。

值班管理生产用房周边环境设置以实用为主,规划有绿化式广场空间给人休闲。

此外,结合建筑形体的退台式变化,设计有多层次的屋顶花园,使得建筑和景观更好的融合为一体,提供给人们更多的接触自然的可能性。

在植被和建筑材料细节上的把握,关注于选用三亚当地的常用植物和材质去营造多样性的环境空间。植物的配置上,草坪、灌木、乔木的合理搭配,形成了多层次的绿化效果。

7 主要专业训练设施

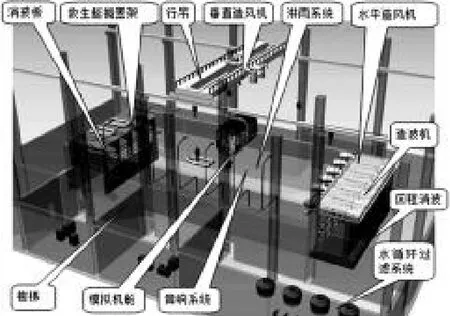

训练基地训练设施主要包括供救助船舶驾驶人员训练的高海况救助船操纵训练装置、供救助船舶轮机人员训练的救助船轮机排障训练装置、供救助应急反应队员训练的潜水训练系统、供救助指挥人员训练的救助指挥模拟系统、供救生船驾驶人员和直升机救生员训练的波浪训练池。

(1)高海况救助船操纵训练装置系训练救助船驾驶员的主要措施,通过电脑软件与实体驾驶台及360°投影屏幕,模拟在多种情景下驾驶及操纵救助船设备。

(2)救助船轮机排障训练装置主要针对高海况下救助船各种常见故障进行排障训练,在承担日常操作维护的基本操作、肩负节能高效等课目的高级培训的基础上,还可着重进行针对性的应急操作和团队协作训练,提高学员的操作技能、应急反应、故障排查和团队合作能力,并开展安全、环保和经济性等新课题的研究。

(3)潜水训练系统用房面积不大于200m2,分上下两层布置。水舱直径6m,工作水深不少于4m;可供3人在水下模拟不少于60m水深的空气潜水作业(包括水下焊接、切割、摄影技能训练),并且可与甲板减压舱Ⅰ实现人员带压转接。

(4)波浪训练池池长34m,池宽12.5m,池深5.5m,水深4m。为模拟救生船驾驶人员和直升机救生员在海上救助情形,波浪池配备了造浪、造风、雨雾模拟、雷电模拟、行吊等系统。通过系统之间的不同组合方案,形成不同的训练项目。

图5

[1]唐玉恩,張皆正.军旅馆建筑设计.1993.

[2]阮继贤.热带建筑设计语汇应用于环热带圈建筑降温.通风与生态性之研究,2011.

F123.6

A

1673-0038(2015)23-0021-03

2015-5-21

梁志豪(1986-),男,建筑学助理工程师,本科,主要从事建筑设计工作。