基于吸收式制冷循环的船舶余热回收系统性能研究*

2015-10-31龙佳庆韦超毅

龙佳庆 韦超毅

(1-柳州职业技术学院 广西 柳州 5 4 5 0 0 5 2-广西大学)

引言

在能源匮乏和环境污染严重的背景下,节能减排受到了各行各业的重视。远洋运输是国际贸易的主要运输方式,船舶在消耗巨大能源的同时,其排放物对环境也造成了很大的污染。

吸收式制冷作为一种成熟的制冷技术,具有可利用废热、性能系数高、工质对环境无污染的优点。船舶余热资源丰富,如果能将陆地技术成果船用化,对节能、环保无疑将具有重大意义[1]。对于所研究的瓦锡兰12RTA96C发动机,在船舶以100%CMCR(最大可持续功率)的工况下运行时,燃油输出功占49.3%[2],其他热量均以废气、冷却水、增压后空气、润滑油等废热的形式向环境大气中释放,不仅浪费资源,并且对环境造成了不良的影响。余热回收利用技术是通过不同的措施对废热加以回收,转化为有用的电能、热能和冷能。目前,研究较多的余热回收利用技术包括涡轮系统、朗肯循环、海水淡化、余热制冷、温差发电[3]等。对于柴油机,废气的温度高、能量多,是进行余热回收的主要对象。而关于发动机增压空气余热回收的报道比较少。

在海上执行远航任务时,为满足船舶上的日常生活需求,制冷是必不可少的。制冷不仅可以保证船舶上食物的新鲜,还可以在温度较高的环境下保障船员舒适性。目前,船舶上的制冷很多是通过辅机来提供,这样不仅会增加成本,而且也减少了航行里程数。吸收式制冷循环可以利用热量来转换成冷量。Kececiler等[4]指出温度范围为50~200℃的热源来驱动吸收式制冷系统很有经济优势。另外有报道指出温度为68~93℃的地热能或者太阳能都可以使用于驱动吸收式制冷系统[5]。船舶柴油机冷却水出口水温一般在80~90℃之间,可用来作为吸收式系统的驱动热源,在不增加额外能量的情况下满足船舶的制冷需求。

本文针对船舶柴油机增压空气的余热品位低的特点,选取了吸收式制冷循环来匹配低温特性,深入研究了吸收式制冷循环的工作原理和热力学原理,基于 EES(Engineering Equation Solver)软件开发了其工作及系统性能的模拟程序,研究不同热源温度对吸收式制冷循环的性能影响规律,为回收利用柴油机增压空气余热提供数据分析和理论支持。

1 系统介绍及模型建立

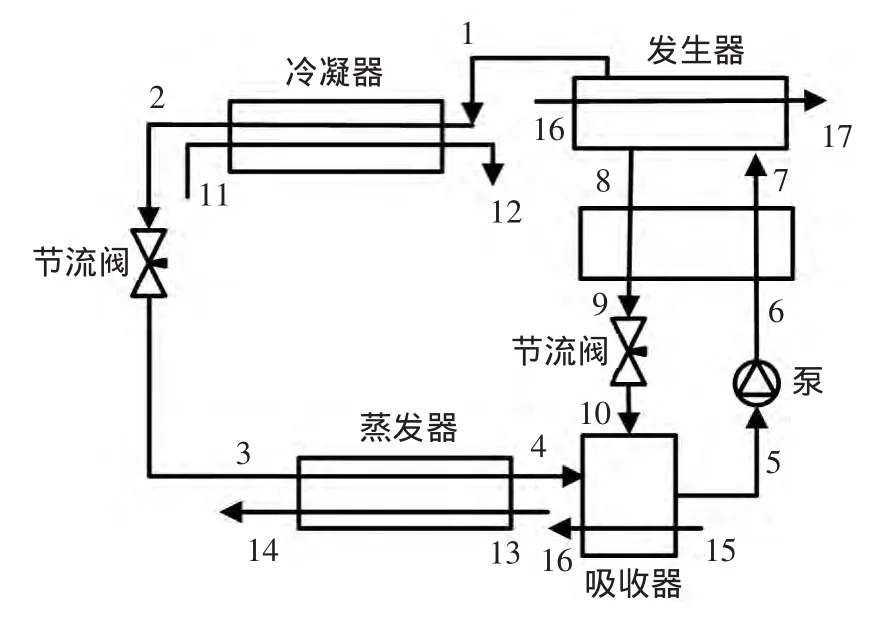

在本研究中,采用单级的氨-水吸收式制冷循环系统来回收船舶发动机增压空气的能量,其工作原理如图1所示。

图1 增压空气驱动的氨-水吸收式制冷余热回收系统

在该系统中,发生器是氨水与增压空气换热的部件。浓氨水溶液进入发生器后,溶液的温度上升后氨气从溶液中分离出来,分离出来的氨气进入冷凝器中释放热量的同时被冷凝成液体氨,经过节流阀后变成低温低压的流体,随后在蒸发器中吸收环境热量并产生制冷效应,从蒸发器出来的氨气进入发生器出来的稀溶液重新组成浓氨水溶液,经过循环泵后重新进入发生器中,整个循环结束。为了节省加热浓溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个溶液换热器SHX,让发生器流出的高温稀溶液与吸收器流出的低温浓溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。发动机各工况点下增压空气的热力学参数如表1所示。

表1 发动机各工况点下增压空气的热力学参数

本研究采用EES模拟软件对吸收式制冷循环进行了计算分析。在保证模拟计算准确的基础上,为简化计算做了以下假设:

1)进入冷凝器的气体为纯氨气;

2)流体经过节流阀为等焓过程;

3)从蒸发器中出来的氨气被稀氨水溶液完全吸收。

在建立模型前对运行参数做了设置,如表2所示。

表2 系统边界条件

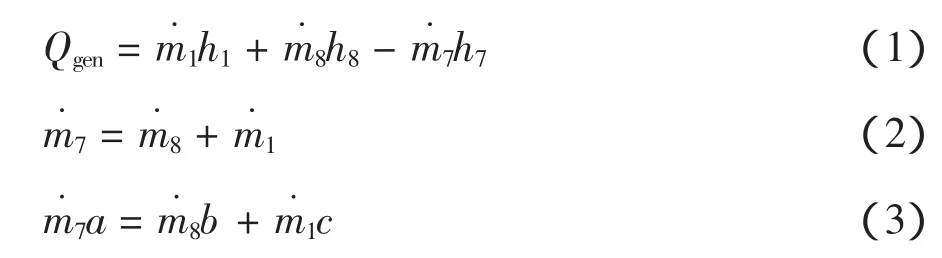

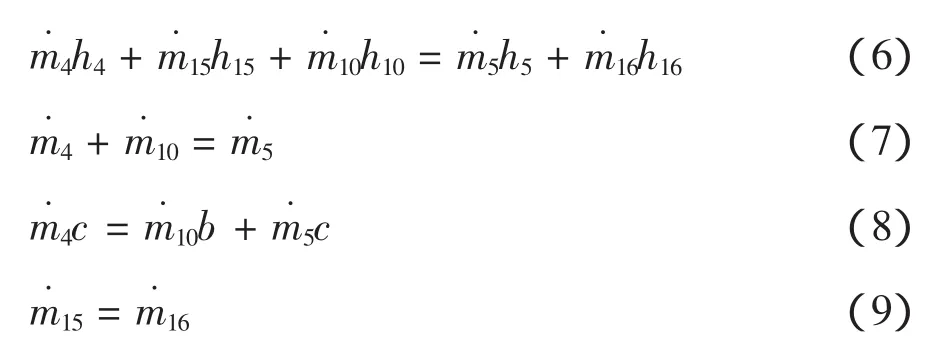

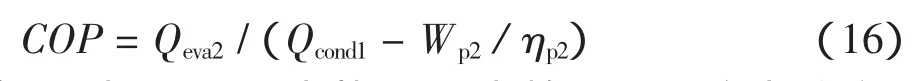

系统在运行过程中,氨水溶液在工作过程中会出现能量的交换以及氨和水的相变现象。因此,系统模型是以能量守恒和质量守恒来建立的,系统各主要部件模型如下:

发生器(过程:7→1,8):

冷凝器(过程:1→2):

蒸发器(过程:3→4):

在这个过程中制冷剂从环境中吸收热量,在蒸发器中蒸发变成气态。

吸收器(过程:4,10→5):

从蒸发器中出来的气态制冷剂进入吸收器以后,被从溶液换热器出来的稀溶液吸收后重新变成了浓溶液。

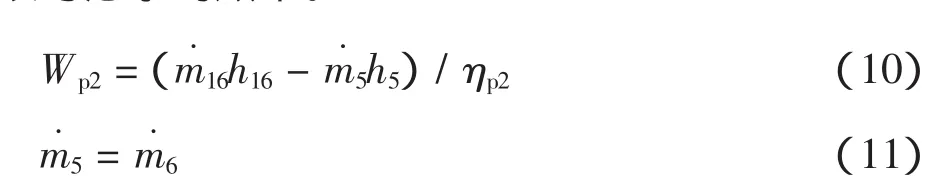

泵 2(5→6):

循环中的溶液泵是由电来驱动的,泵消耗的电量可以表示为溶液在泵后与泵前能量的差值,同时应该考虑泵的效率。

溶液交换器(过程:6→7,8→9):

制冷能效系数COP通常用来评价制冷系统的性能。COP定义为制冷量与所消耗的能量的比值。

式中:m 为质量,Q 为热量,h为焓,a、b、c均为浓度,T为温度,ε为溶液交换器的效率,η表示泵的效率。下标中gen表示发生器,eva表示蒸发器,cond表示冷凝器,p表示泵。

2 结果分析

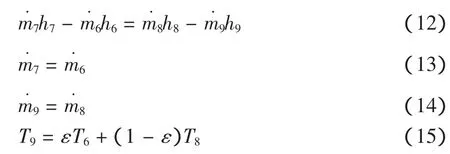

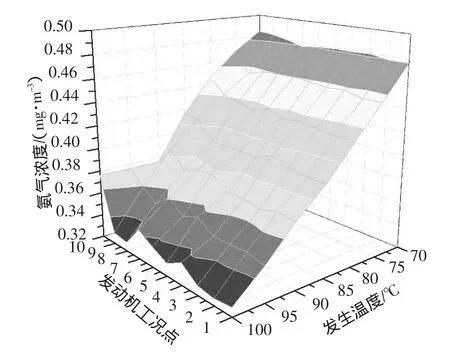

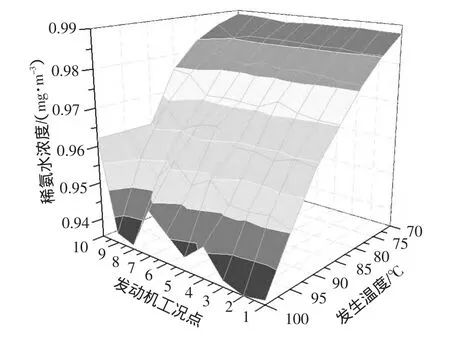

由于氨水溶液中氨和水的沸点相差不大,在实际应用过程中,氨水在发生器中被加热时,有一部分水会随氨一起蒸发出来。图2显示了在不同发动机工况点下,不同发生器出口处气体中氨的浓度变化趋势。从图中可以看出,氨的浓度在不同发动机工况下变化不大,而主要受到发生温度的影响较大。随着发生温度的增加,氨的浓度也在增大。这是由于在氨水这种二元溶液中,液体中低沸点氨先被蒸发出来,随着发生温度逐渐升高,水蒸气的数量增多,导致了氨的含量也逐渐减少。针对这样的现象,发生器出口处的气体在进入冷凝器之前需采用精馏装置,获得较纯的氨蒸汽,避免水蒸气在节流降压过程中结冰,从而保证系统的可靠运行。

图2 发生器出口气体中氨的浓度

氨水在不同的温度和压力下,其饱和浓度是不相同的。从发生器出口的稀氨水都是饱和氨水溶液,由于发生压力不变,影响稀氨水的饱和浓度影响的主要是发生温度。如图3所示,随着发生温度的增大,稀溶液的饱和浓度降低。这是由于随着发生温度的增加,从溶液中分离出来的氨气量增加,从而导致了稀溶液浓度的降低。

图3 发生器出口处稀溶液中氨的浓度

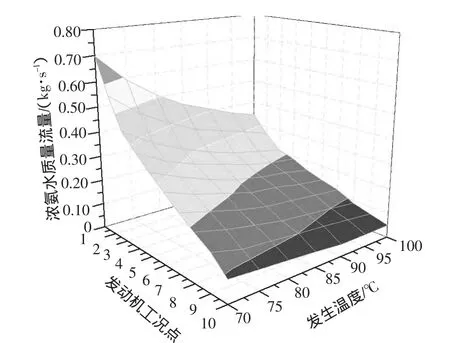

图4为氨水浓溶液的质量流量在不同工况下随着发生温度的变化规律图。如图所示,氨水浓溶液的流量是随着发生温度的增加而减小的。这是由于在同一发动机工况下,增压空气作为吸收式制冷循环的热源,其质量和温度都是固定的。因此,要使得发生温度升高,则氨水浓溶液的流量会减小。换言之,可通过控制发生器中浓氨水的流量来控制发生温度的大小。此外还可以看出,在相同的发生温度下,发动机的负荷越大,增压空气的温度、压力和流量都越大,其换热量也越大,氨水浓溶液的质量流量也越大。

图4 氨水浓溶液的质量流量

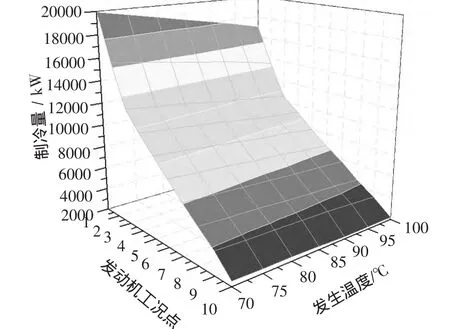

系统制冷量是评价吸收式制冷循环最重要的评价参数之一,制冷量的大小直接影响着能否满足制冷需求。在吸收式制冷循环中,制冷量大小主要决定于分离出来的氨气量如图5所示,在相同的发动机工况下,制冷量随着发生温度的增加而减小。这是由于在热源参数固定的情况下,发生温度增加后,虽然其单位溶液所分离出来的氨气量增加,但进入发生器的浓氨水溶液的流量减小,从发生器中分离出来的总氨气的数量减小了,因此其制冷量减小。此外从图中还可以得知,在相同的发生温度下,发动机的负荷越大,增压空气的温度、压力和流量都越大,所以换热量增多,系统的制冷量也随之增大。在110%负荷下,由增压空气驱动的吸收式制冷系统的制冷量最高可达20000 kW,可满足船舶上所需的制冷需求。

图5 系统制冷量

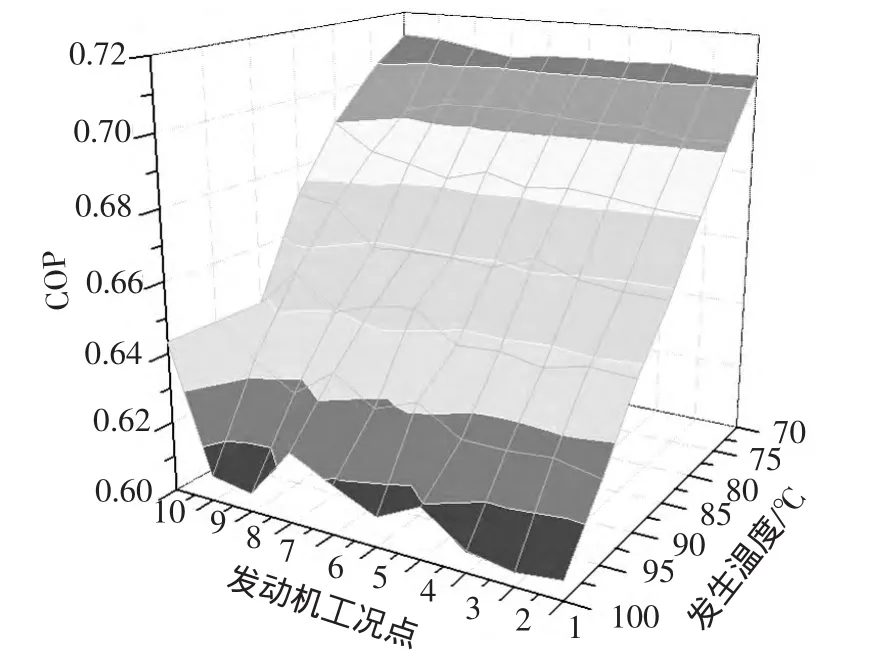

制冷系数COP值是用来评价制冷系统性能的一个重要参数,即所能实现的制冷量与输入能量的比值。在相同工况下,COP越大说明其能量的利用效率越高。从图6中可以看出在相同的发动机工况下,随着发生温度的升高,COP值减小。这是由于在相同的发生压力下,随着发生温度的增加,分离的氨蒸气平均过热度增加,虽然单位浓溶液所产生的氨气蒸汽量增多,但是浓氨水的流量会有所降低,产生的总氨气量减少,制冷量也随之降低。虽然热源与氨水在发生器中的换热量也变小了,但其减小的速度远小于制冷量减小的速度。

图6 制冷能效系数COP

3 结论

本文提出了利用氨水吸收式制冷系统来对船舶柴油机的低品位热源冷却水进行回收利用。通过对其热力学性能进行全面的模拟研究分析,获得了不同发动机工况下不同发生温度对吸收式制冷系统性能的影响,得到的结果归纳如下:

1)在相同压力下氨水的饱和溶液与温度紧密关联。饱和浓度是随着温度的增加而降低。

2)在相同的发动机工况下,进入发生器的浓氨水流量随着发生温度的增加而减小。

3)制冷量和COP值都是随着热源温度的增加而增大的,最大值分别为20000 kW和0.71。

4)研究表明,利用氨水吸收式制冷循环是回收船舶低品位增压空气的有效途径,不仅满足了船舶的制冷要求,而且有效地降低了燃油消耗,从而降低了航运成本。

1 沈波,潘新祥,王维伟.船舶余热吸收式制冷空调[J].中国航海,2012,35(4):33~36

2 Sulzer RTA 96C.Engine selection and project manual.Wartsila;June 2001

3 G.Shu,Y.Liang,H.Wei,et al.A review of waste heat recovery on two-stroke IC engine aboard ships[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2013,19:385~401

4 A.Kececiler,H.Acar,A.Dogan.Thermodynamic analysis of the absorption refrigeration system with geothermal energy:an experimental study[J].Energy Conversion and Management,2000,41(1):37~48

5 D.C.Erickson.Extending the boundaries of ammonia absorption chillers[J].ASHRAE Journal 2007,49(4):32~35