基于省域差异的土地整治项目效益分析

2015-10-29李少帅鞠正山张晓沛

李少帅,鞠正山,张晓沛

(1中国地质大学 土地科学技术学院,北京100083;2国土资源部 土地整治中心,北京100035;3天津工业大学 管理学院,天津300387)

2000年以来,全国通过土地整治建设高产稳产基本农田2亿多亩,新增耕地5 000多万亩,每年通过土地整治增加的粮食产能相当于增加400万亩耕地的产出[1]。土地整治已成为保障我国粮食安全,改善农民生产生活条件,促进农业现代化的重要举措。2012年,国务院批准《全国土地整治规划》,提出至2015年底建成高标准基本农田4亿亩;2013年《全国高标准农田总体规划》颁布,提出在2020年底前建成高标准农田8亿亩。在这样的形势下,土地整治任务更加繁重。现阶段,土地整治以项目的形式对特定区域的田、水、路、林、村进行整治,项目实施区域不同,产生效益的类型和程度也各异,分析其影响因素并探索土地整治效果差异的相关规律,对国家在宏观层面上优化土地整治区域目标,调整土地整治资金征收和分配方式,完善有关政策具有重要的参考意义。

当前学术界对土地整治效益分析评价的研究很多,多以项目为研究载体、以项目产出效益为入手点、以绩效评价方法和指标体系划分为研究重点,分析土地整治项目取得的成效和存在的问题[2-12]。总体上看,有如下三个特征:一是基于单个具体项目或某个县域的微观效益评价研究较多,基于省域或国家范围的中观或宏观效益评价研究较少;二是以定量分析的较多,对农村土地整治理论和政策方面的定性分析较少;三是分析项目具体实施效果的较多,在评价实施效果基础上分析原因的较少。本研究在对全国2006—2010年已验收土地整治项目数据进行分析的基础上,对比31个省、自治区、直辖市(不包括港、澳、台地区)的土地整治效益差异,分析影响土地整治实施效果差异的因素,以期为完善土地整治有关政策提供参考。

1 数据来源和评价方法

1.1 数据来源

数据来源于国土资源部对全国2006—2010年间验收的11.5万个土地整治项目清查数据,数据包括项目实际完成的建设规模、新增耕地面积、投资额、土地平整面积、沟渠管道、机井、田间道和生产路、改善农田灌溉面积、项目区受益人数、人均新增年收入、水土流失治理面积和防护林数量等内容。

1.2 评价指标体系和评价方法

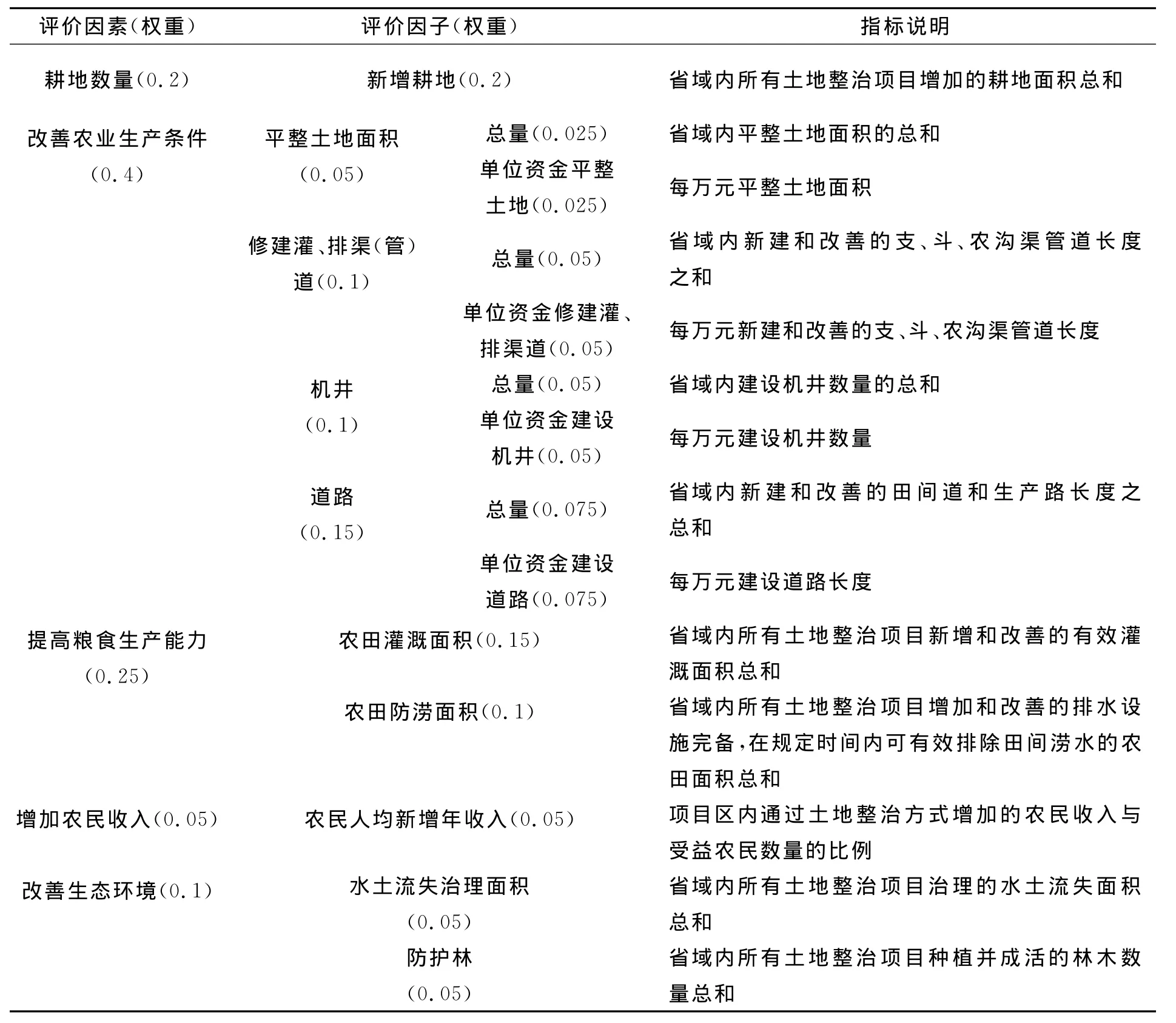

(1)评价指标和权重确定。土地整治效益评价从保护耕地、提高粮食产能等方面出发,采用特尔斐法,由专家确定影响土地整治项目效益的因素,对评价体系进行初步分析后,设计了目标层和指标层两层指标体系,指标层分为因素层和因子层。因素层选取耕地数量、改善农业生产条件、提高粮食生产能力、增加农民收入、改善生态环境等5个评价因素,因子层在指标可调查或可量测的基础上选用10个因子,涵盖了土地整治效益的多个层面。各项指标权重采用层次分析法[13-15],经成对比较后确定(表1)。

(2)评价方法。以省级行政区域为评价单元,对比31个省级行政区域土地整治效益的空间差异。

(3)指标的标准化处理。采用极差标准化法进行标准化处理,即fi=(xi-xmin)/(xmax-xmin),其中fi为被量化指标分值,xi为评价因子的实际值,xmin为评价因子指标中的最小值,xmax为评价因子指标中的最大值。

表1 土地整治项目效益评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of land consolidation project

2 土地整治项目效益评价

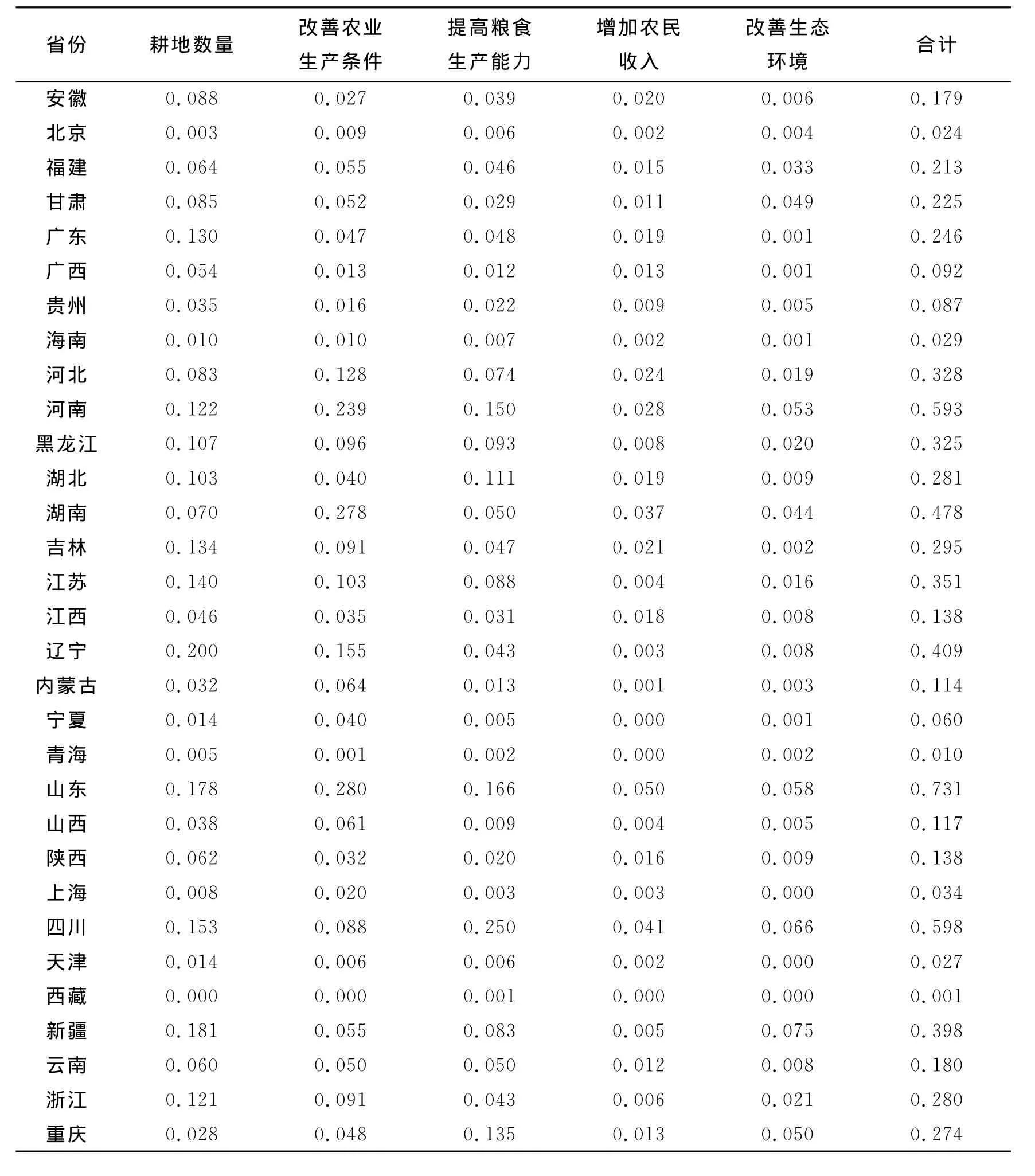

以省域为评价单元,对比得出31个省(自治区、直辖市)土地整治项目在新增耕地、改善农业生产条件、提高粮食生产能力、增加农民收入和改善生态环境等方面的综合效益分值(表2)。为合理评价各省份之间的效益差异,需对综合效益分值进行恰当的分类,使各类之间的差异最大化,为此本研究选取自然间断点分级法将31个省、自治区、直辖市的土地整治综合效益分值分成4类。可以看出,山东、四川、河南、湖南等省的土地整治效益最高,其次是辽宁、新疆、江苏、河北、黑龙江、吉林、湖北、浙江、重庆、广东和甘肃等省(自治区、直辖市),上述省份的土地整治效益均高于全国平均水平(0.213)。福建、云南、安徽、江西、陕西、山西和内蒙古的土地整治效益较低,广西、贵州、宁夏、上海、海南、天津、北京、青海和西藏等省(自治区、直辖市)的土地整治效益最低。从空间分布上看,土地整治效益较高的省份基本集中在粮食主产区和产粮大省。但也存在个别省份土地整治效益与其粮食生产不匹配的情况:如安徽、江西等省份的土地整治效益与其粮食生产地位相比偏低,浙江、广东、新疆等省(自治区)的土地整治效益则偏高。

表2 各省土地整治效益评价指数表Tab.2 Evaluation index of land consolidation project performance for different provinces

3 土地整治效益省域差异因素分析

3.1 自然资源条件

自然资源要素是土地整治取得效益的基础条件。土地整治的核心目标是确保国家粮食安全,这就限定了土地整治的实施平台以农用地特别是耕地为主,而宜农宜耕的土地受气候、地形地貌、土壤等自然资源要素条件限制。从我国耕地的地理分布上看,以400mm等雨量线为自然界线,该线北从大兴安岭起,经通辽、张北、呼和浩特、榆林、兰州、玉树、那曲至日喀则附近,该线以南、以东,光、热、水配合较好,分布着中国的几大平原,是主要的农业区,土地面积占全国总面积的45%,耕地面积却占全国耕地总面积的90%。而该线以西、以北降雨量较少,气候由半干旱逐渐过渡到200mm以下的干旱和荒漠区,是我国的主要牧区。土地整治效益较低的青海、西藏、宁夏、内蒙古等省(自治区)大部分土地在该线以西和以北,土地整治效益较低的主要原因是自然资源条件限制。

3.2 国家宏观调控

近年来,国家陆续批准实施了《全国新增千亿斤粮食生产能力规划》和《高标准农田建设总体规划》,采取多种措施加大粮食主产区投入和利益补偿,拟将粮食生产核心区和非主产区产粮大县建成高产稳产商品粮生产基地。土地整治是落实上述规划的重要手段,土地整治效益的空间差异也在一定程度上反映国家宏观调控的意图。当前国家对土地整治主要采取两类措施:一方面是土地整治资金的转移支付。土地整治资金的重要来源之一是新增建设用地土地有偿使用费,其中30%上缴中央(即中央分成新增费),新增费的70%留给地方(即地方留成新增费)。根据《财政部国土资源部关于调整中央分成的新增建设用地土地有偿使用费分配方式的通知》(财建[2007]84号)及相关规定,中央分成新增费主要按因素法进行分配,分配额度根据各省上一年度的基本农田面积(占70%权重)、灌溉水田面积(占20%权重)、实际补充耕地面积(占10%权重)以及分配系数(西部>中部>东部,粮食主产区>非粮食主产区)确定,这使得中央分成新增费主要向中西部和粮食主产区倾斜,在一定程度上促进了产粮大省以及耕地后备潜力较大省(自治区、直辖市)产生较高的土地整治效益。另一方面,国家在下达补充耕地指标和高标准农田建设任务时,向粮食主产区倾斜,较大的任务量使得地方政府强化了土地整治力度,最终提高土地整治效益。

3.3 粮食生产情况

使用SPSS软件,通过Pearson相关分析法,将各省土地整治效益分值(即表2的合计值)分别与2011年度的农业种植面积和粮食产量(数据来源于2012年《中国统计年鉴》)进行相关分析,得出:土地整治效益与粮食产量的相关系数为0.764,两者在0.01水平上达到显著正相关;土地整治效益与农业种植面积的相关系数为0.753,两者在0.01水平上达到显著正相关。这说明粮食产量越高的省份,其土地整治效益也相对较高。主要原因在于土地整治是惠民工程,可以改善农民的生产生活条件,进而提高其经济收入,对于从事粮食生产的农民来说影响很大,主要表现在三个方面:一是通过改善区位、土壤肥力和水资源状况等提高社会经济效益。调查发现我国中部农村从村庄向外,作物的劳动密集度逐渐降低,单位面积投入和收益逐渐减少,通过农村土地整治的道路网络建设,可以提高村庄对远处农田的辐射影响力,进而提高远处农田的集约利用水平。通过农村土地整治中移土培肥、修建灌溉与排水工程等措施可将整治前的土壤、水资源状况等方面存在的不利因素变成有利因素,进而改变农村生产生活条件,提高耕地质量。二是通过调整耕地承包经营权、劳动力资源等社会因素,提升经济效益。在土地整治区域面积给定的前提下,村庄农户数量越多,则耕地的承包经营权越分散,农田田块的破碎化程度相对较高,通过对耕地承包经营权的调整、置换或流转,可降低农户的作业半径,在技术上降低田坎系数,将零散的小块耕地归并成适度规模的田块,可为后续粮食种植规模化经营打下基础,进而提高劳动效率,为第二、三产业提供劳动力,提升农民的整体经济效益。三是通过技术来提升经济效益,如某土地整治项目区通过引用节水增产灌溉技术(喷微灌)后,较先前畦灌节约用水30%~50%,节省渠道占地6%~7%。

3.4 利益驱动

对于黑龙江、新疆、河南、湖南等省(自治区),农业产值占全省经济产值的比例相对较高,地方政府对农业较为重视,开展土地整治的意愿较强。为做好土地整治工作,在人员投入上,上述省份土地整治机构的人员编制较其他省份多;在政策法规制定方面,湖南出台了我国第一部土地整治地方性法律《湖南省土地整理条例》,黑龙江、河南、湖南等以省政府或省委的名义,出台了多项土地整治政策文件。对于直辖市以及东南沿海等经济发达区域,其开展土地整治的意愿较低,土地整治主要是为完成耕地占补平衡等法定义务,浙江、广东在这方面成效显著:广东省实行了补充耕地指标的市场化机制,极大调动了该省耕地资源丰富的县级政府开展土地整治工作的积极性,使得该省土地整治效益相对较高。浙江省2008年开始实施“百万”造地保障工程,于2008—2012年,通过低丘缓坡开发、滩涂围垦造地、农村建设用地复垦、挖掘土地整理潜力等方式,完成新增耕地近万亩,在一定程度上提升了该省的土地整治效益。

3.5 资金投入

土地整治资金的主要来源包括新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费和用于农业开发的土地出让收入,土地整治资金的多少取决于建设占用耕地和未利用地数量和等级,上述资金中,仅30%的新增建设用地土地有偿使用费由国家统筹安排使用,其余资金由本省自行安排,因此经济发达地区的土地整治资金往往较为充裕。安徽、江西、广西等省份的土地整治效益与其粮食生产地位相比偏低,重要原因是资金投入不足,而浙江、广东土地整治资金较为充裕。对比发现,安徽、江西、广西等省份单位资金产生的效益要比浙江、广东高。

4 结论与建议

除个别省份外,土地整治效益与农业种植面积和粮食产量呈正相关关系,粮食主产区、产粮大省以及耕地后备资源较多的省(自治区、直辖市)土地整治效益相对较高。形成土地整治效益空间差异的主要原因有五个方面:一是受气候、地形、土壤等自然要素制约,土地整治必然在光、热、水配合较好的区域取得更好的效益。二是国家通过土地整治资金转移支付、下达补充耕地和高标准农田建设任务等方式,促使粮食主产区、耕地后备资源较大的省份形成较高的土地整治效益。三是粮食生产情况,土地整治可以有效改善农民的生产生活条件,提升其经济收益,对于以粮食生产为主的农民来说效益明显。四是利益驱动,对于部分土地整治项目效益较高的省份,其农业产值占GDP的比重相对较高,由于实施土地整治项目对于增加农业产出有直接拉动作用,这使得此类地区重视土地整治工作。五是在一定程度上存在土地整治资金与任务的倒挂现象,即经济发达地区土地整治资金充裕,但任务较少;而部分产粮食大省土地整治任务较重,但缺乏资金。由此造成安徽、江西、广西等省份土地整治效益与其在粮食生产中的地位不匹配,有必要增加投入,提升效益。基于此,建议提高新增费的中央分成比例,进一步强化新增费在国家层面的转移支付力度,加大对安徽、江西、广西以及粮食主产区和中西部地区的支持力度,提升土地整治的总体效益。

[1]国土资源部.关于开展农村土地整治建设高标准农田的有关情况[C]∥《国务院严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》解读文章汇编.北京:中国经济出版社,2011:63-74.

[2]张正峰,陈百明.土地整理的效益分析[J].农业工程学报,2003,19(2):210-213.

[3]范金梅,王磊,薛永森.土地整理效益评价探析[J].农业工程学报,2005,21(S1):116-118.

[4]金晓斌,黄玮,易理强,等.土地整理项目绩效评价初探[J].中国土地科学,2008,22(6):57-62.

[5]王瑷玲,赵庚星,李占军.土地整理效益项目后综合评价方法[J].农业工程学报,2006,22(4):58-61.

[6]罗文斌,吴次芳,杨剑.基于“流程逻辑”框架的土地整理项目绩效物元评价[J].中国土地科学,2010,24(4):55-61.

[7]吴冠岑,刘友兆,付光辉.基于熵权可拓物元模型的土地整理项目社会效益评价[J].中国土地科学,2008,22(5):40-46.

[8]Crecente R,Alvarez C,Fra U.Economic,social and environmental impact of land consolidation in Galicia[J].Land Use Policy,2002,19(2):135-147.

[9]Niroula G S,Thapa G B.Impact and causes of land fragmentation,and lessons learned from land consolidation in South Asia[J].Land Use Policy,2005,22(4):358-372.

[10]胡业翠,郑云梅,徐劲原.中国土地整治资金效益及空间分异[J].中国土地科学,2012,26(2):34-43.

[11]金晓斌.中国土地整治资金在省际间分配及土地整治效果[J].农业工程学报,2012,28(16):1-9.

[12]罗文斌.基于农户满意度的土地整理项目绩效评价及区域差异研究[J].中国人口资源与环境,2013,23(8):68-74.

[13]高明秀,张芹,赵庚星.土地整理的评价方法及应用[J].农业工程学报,2011,27(10):300-307.

[14]刘姝驿.基于层次分析法(AHP)和模糊综合评价法的土地整治效益评价重庆市3个区县26个村农村土地整治的实证[J].中国农学通报,2013,29(6):54-60.

[15]黄辉玲,吴次芳,张守忠.黑龙江省土地整治规划效益分析与评价[J].农业工程学报,2012,28(6):240-246.