室内试验研究储层应力敏感性

2015-10-27林琳陈琳琳路小兵李玲李文丽蒋红梅

林琳,陈琳琳,路小兵,李玲,李文丽,蒋红梅

(中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西靖边718500)

室内试验研究储层应力敏感性

林琳,陈琳琳,路小兵,李玲,李文丽,蒋红梅

(中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西靖边718500)

靖边气田自2003年大规模产建结束后,达到一定生产能力,近十几年的规模生产,地层压力下降幅度较大,随着地层压力的降低,在上覆岩层压力不变的情况下,储层岩石受到的净有效上覆压力增加,进而造成储层孔隙度和渗透率随之变化,本文通过室内试验,研究靖边气田储层的应力敏感,为进一步进行产能评价提供依据。

应力敏感;围压;孔隙度;渗透率

应力敏感是指随着气藏的不断开发,储层孔隙压力不断下降,在上覆岩层压力不变的情况下,储层岩石受到的净有效上覆压力增加,导致储层岩石孔隙结构发生改变,进而造成储层孔隙度和渗透率随之变化的现象。储层有效上覆压力为上覆岩层压力与孔隙压力之差。

1952年,Fatt通过砂岩实验研究,结果表明在围压达到34 MPa时,渗透率和孔隙度与未加压相比分别下降了25%和5%。在矿场计算中,孔隙度的变化可以忽略不计,但绝不能忽略渗透率的变化。Jose G.的实验研究表明,随着围压增加,致密气藏的渗透率损失高达90%,这一结果与过去的实验结果一致。M.Latchie等利用纯砂岩和泥质砂岩进行实验研究,结果表明高渗透性纯砂岩的原始渗透率大约有4%不能恢复,而低渗透泥质砂岩的渗透率有60%不能恢复。这些实验结果说明岩石变形既有弹性变形,也有弹塑性和塑性变形。

可见,国内外对于低渗储层应力敏感性的研究很多,并且有比较统一的认识,即低渗储层的应力敏感性强于中、高渗储层。

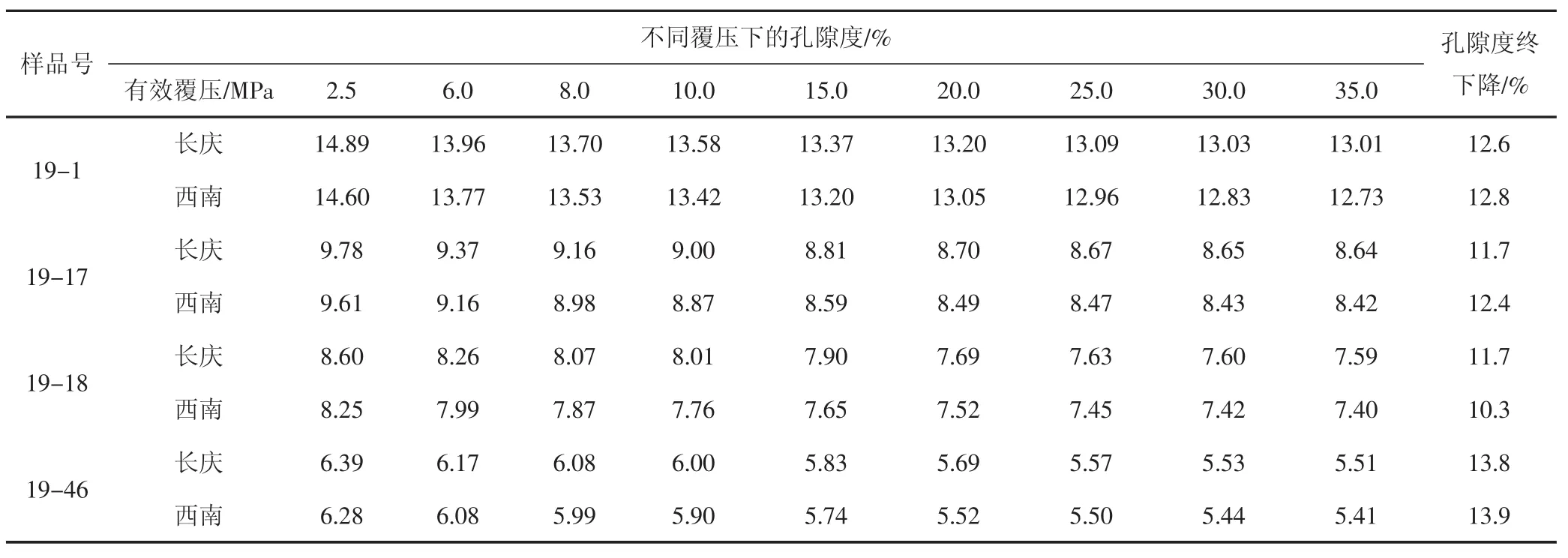

表1 覆压孔隙度测定对比结果

1 常规应力敏感性实验及分析

常规应力敏感性实验是在保持驱替压差不变的条件下,首先逐渐升高围压,测定样品孔隙度和渗透率随有效上覆压力升高而降低的情况,然后再逐渐降低围压,测定孔隙度和渗透率随有效上覆压力降低而恢复的情况。覆压孔隙度和覆压渗透率测定是在CMS-300孔渗测定仪上完成的。

1.1覆压孔隙度测定及分析

利用靖边气田统19井4个样品,分别在长庆研究院实验室和西南石油大学实验室进行了孔隙度的应力敏感性实验,实验的净有效上覆压力为2.5MPa、6MPa、8MPa、10MPa、15 MPa、20 MPa、25 MPa、30 MPa、35 MPa。实验结果(见表1),覆压孔隙度实验是采用同一个样品,是在两个不同的实验室之间完成的。

长庆和西南两个实验室的上覆压力孔隙度测定具有较好的一致性。在35 MPa的净有效上覆压力下,孔隙度的损害率在10%~14%,其实验结果与大量的文献资料比较吻合。

利用表1中原始数据资料作出各样品的孔隙度应力敏感性分析曲线(见图1~图5)。

图1 19井1号样品分析曲线

图2 19井17号样品分析曲线

图3 19井18号样品分析曲线

图4 19井46号样品分析曲线

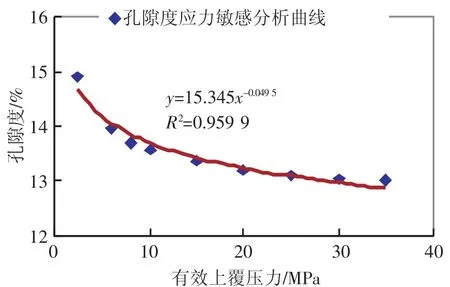

图5 储层孔隙度应力敏感性分析曲线

同时根据图1~图5及相应的覆压孔隙度测定结果,汇总可得孔隙度应力敏感性分析汇总(见表2)。

表2 孔隙度应力敏感性分析表

根据储层样品覆压孔隙度的测定结果及储层孔隙度应力敏感性的分析曲线,对孔隙度的应力敏感性进行分析可得以下几点认识:

(1)储层样品的孔隙度与有效上覆压力的变化关系成乘幂形式,二者具有较好的一致性;随着有效上覆压力的增加,孔隙度成乖幂形式降低,即有效上覆压力增加的初期,孔隙度下降较快,而随着上覆压力的进一步增加,孔隙度的下降变慢,后期孔隙度保持在一个相对稳定的值。

(2)原始孔隙度存在差异的样品其孔隙度应力敏感性存在差异。原始孔隙度高的储层受应力敏感影响之后,其孔隙度仍保持在相对较高水平;而原始孔隙度低的低孔储层受应力敏感影响之后,孔隙度值进一步降低,保持在更低的水平。但总体而言,孔隙度的应力敏感性相对较弱,孔隙度的下降相对较小。

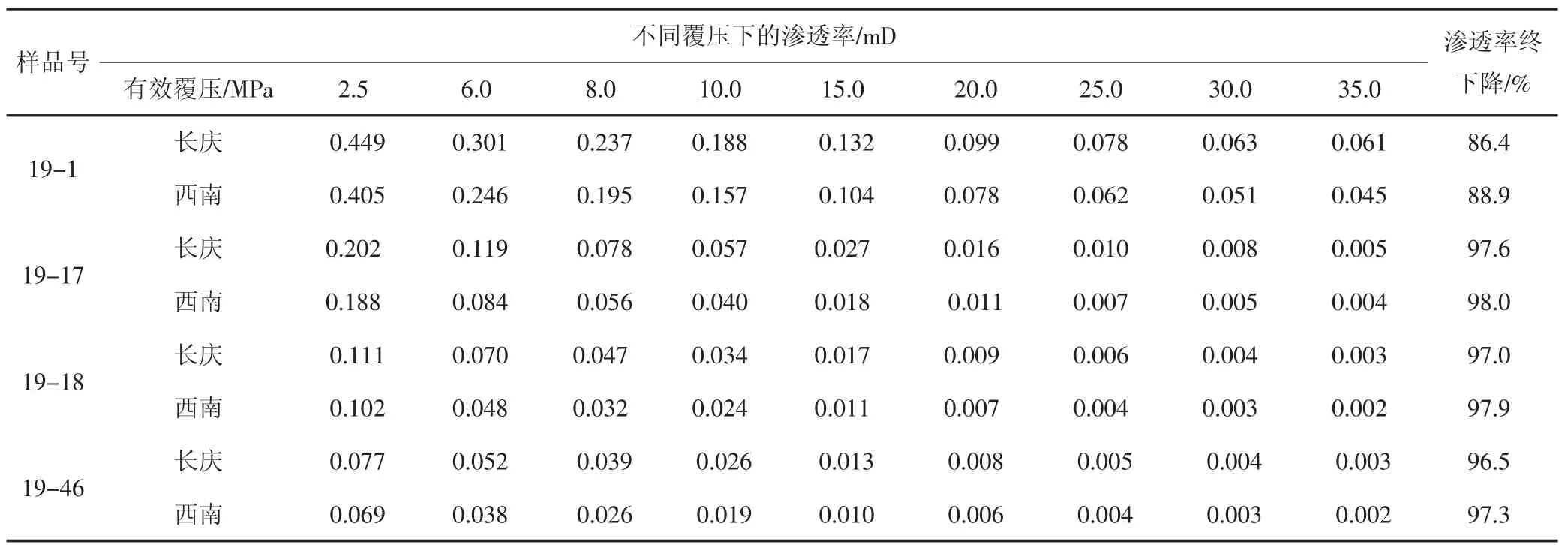

1.2覆压渗透率测定及分析

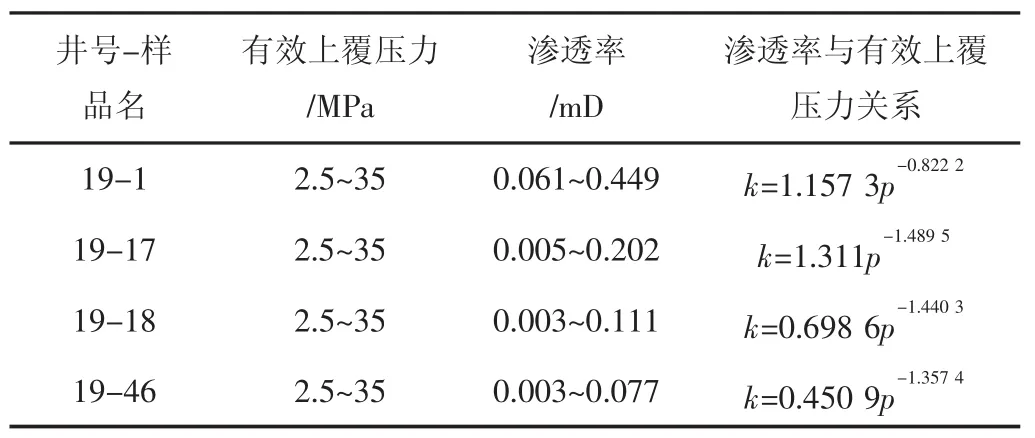

利用靖边气田19井4个样品,分别在长庆研究院实验室和西南石油大学实验室进行了渗透率的应力敏感性试验,实验的净有效上覆压力为2.5 MPa、6 MPa、8 MPa、10 MPa、15 MPa、20 MPa、25 MPa、30 MPa、35 MPa。实验结果(见表3),与覆压孔隙度测定相同,覆压渗透率测定是采用同一个样品,也是在两个不同的实验室之间完成的。

表3 覆压渗透率测定对比结果

长庆和西南两个实验室的上覆压力渗透率测定同样具有较好的一致性,主要表现在上覆压力下的渗透率曲线形态比较接近。在35 MPa的最高上覆压力下,渗透率下降最小达86.4%,最高可达98.0%。

利用表3中长庆实验室的原始数据资料作出各样品的渗透率应力敏感性分析曲线(见图6~图10)。

图6 19井1号样品分析曲线

图7 19井17号样品分析曲线

图8 19井18号样品分析曲线

图9 19井46号样品分析曲线

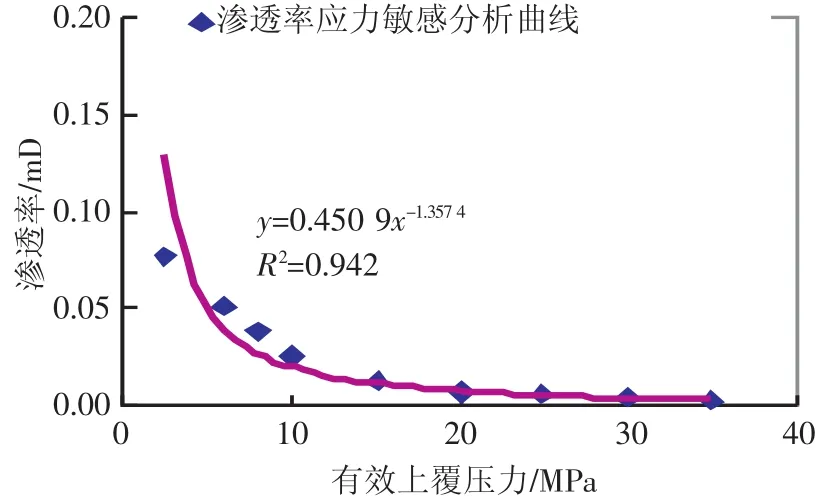

同时根据图6~图10及相应的覆压渗透率测定结果,汇总可得渗透率应力敏感性分析汇总(见表4)。

表4 渗透率应力敏感性分析表

根据储层样品覆压渗透率的测定结果及储层渗透率应力敏感性的分析曲线,对渗透率的应力敏感性进行分析可得以下几点认识:

(1)储层样品的渗透率与有效上覆压力的变化关系成乘幂形式,二者具有较好的一致性;随着有效上覆压力的增加,渗透率成乖幂形式降低,即有效上覆压力增加的初期,渗透率下降较快,而随着上覆压力的进一步增加,渗透率的下降变慢,后期渗透率保持在一个相对稳定的值。

(2)原始渗透率存在差异的样品其渗透率应力敏感性存在差异。原始渗透率高的储层受应力敏感影响之后,其渗透率仍保持在相对较高水平;而原始渗透率低的低渗储层受应力敏感影响之后,渗透率值进一步降低,保持在更低的水平。

(3)与孔隙度的应力敏感性相比,渗透率的应力敏感性更强。无论是高渗储层还是低渗储层,渗透率随有效上覆压力的变化均很大。尤其对低渗储层而言,由于储层本身渗透率很低,加上渗透率应力敏感的影响,使得储层渗透率进一步降低。因此,对低渗气藏储层而言,渗透率应力敏感性的影响不容忽视。

1.3孔隙度与渗透率的关系分析

根据上述覆压孔隙度与覆压渗透率的测定资料,可作出同一样品在有效上覆压力变化范围内(2.5 MPa~35 MPa),孔隙度与渗透率的关系曲线(见图11~图14);同时可作出不同样品在不同有效上覆压力情况下时,孔隙度与渗透率的关系曲线(见图15)。

图11 19井1号样品孔渗关系曲线

图12 19井17号样品孔渗关系曲线

图13 19井18号样品孔渗关系曲线

图14 19井46号样品孔渗关系曲线

图15 不同有效上覆压力下的孔渗关系曲线

从同一样品在有效上覆压力变化范围内(2.5 MPa~35 MPa),孔隙度与渗透率的关系曲线图11~图14可以看出以下几点:

(1)同一样品在有效上覆压力变化范围内(2.5 MPa~35 MPa),孔隙度与渗透率的关系曲线成二阶多项式关系,二者具有较好的一致性。

(2)孔隙度与渗透率的应力敏感性存在差异;随着有效上覆压力的增加,孔隙度减小,渗透率降低,相对于孔隙度的减小而言,渗透率降低剧烈。即渗透率的应力敏感性大大强于孔隙度的应力敏感性。

从不同有效上覆压力下的孔渗关系曲线图15可以看出:(1)不同有效上覆压力条件下,孔渗关系曲线存在差异,但孔渗关系基本上都符合乘幂形式,渗透率随孔隙度的降低以乘幂的形式降低;(2)随着有效上覆压力的增加,不同样品的孔隙度降低程度均较小,但渗透率的降低剧烈,表明渗透率的应力敏感性大大强于孔隙度的应力敏感性。

2 认识

室内应力敏感性试验结果表明:

(1)孔隙度的应力敏感性相对较弱,孔隙度的下降相对较小。

(2)随着有效上覆压力的增加,渗透率的降低剧烈,表明渗透率的应力敏感性大大强于孔隙度的应力敏感性。尤其对低渗储层而言,由于储层本身渗透率很低,加上渗透率应力敏感的影响,使得储层渗透率进一步降低。因此,对低渗气藏储层而言,渗透率应力敏感性的影响不容忽视。

[1]刘晓旭,胡勇,等.储层应力敏感性影响因素研究[J].特种油气藏,2006,(6):18-21.

[2]吴天江,李华斌,等.低渗透砂岩储层岩心应力敏感性实验评价与分析[J].试采技术,2010,(9):6-8.

[3]李满平,李允,等.气藏储层含束缚水的应力敏感性分析[J].天然气地球科学,2004,(8):391-394.

[4]邓玉珍.低渗储层应力敏感性评价影响因素分析[J].油气地质与采收率,2010,(7):80-83.

[5]王学武,等.致密储层盈利敏感性研究[J].岩石力学,2010,(8):182-185.

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.06.030

TE311

A

1673-5285(2015)06-0110-05

2015-04-27

林琳,女(1978-),汉族,辽宁,工程师,本科,主要从事天然气开发工作。