炎症性肠病患者连续护理干预对生存质量影响的研究

2015-10-26王晓伟陈海花徐小飞

赵 毅 王晓伟 陈海花 徐小飞

(北京军区总医院,北京 100700)

炎症性肠病患者连续护理干预对生存质量影响的研究

赵 毅 王晓伟 陈海花 徐小飞

(北京军区总医院,北京 100700)

目的 提高炎症性肠病患者疾病认知水平、遵医行为,继而改善症状和社会生活适应能力,提高患者生存质量。方法 选择2011年10月至2014年10月在我院住院的炎症性肠病患者140例,实施住院评估、有针对性的健康教育、出院评价、制定教育计划、定期随访等连续护理干预。结果 患者出院时在药物治疗、饮食治疗、合理运动、心里调适等炎症性肠病认知水平均高于入院评估,差异有统计学意义(P<0.05);住院患者对护士健康教育的总满意率(满意+基本满意)98.57%,高于随访组97.86%,差异无统计学意义(P>0.05);出院随访患者正确应用药物、合理运动、按时复查等遵医行为总分比住院有提高,差异有统计学意义(P<0.01);经对患者连续护理干预,在肠道症状、全身症状、情感能力、社会能力等健康相关生存质量IBDQ总评分均有提高,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 将连续护理健康教育等护理干预应用于炎症性肠病患者,提高了患者健康教育的依从性和患者生活质量,增加患者对护理工作的满意度。

连续护理干预;炎症性肠病;遵医行为;生活质量

炎症性肠病(IBD)包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。在我国,IBD的发病逐渐增加,已成为我国常见的消化系疾病[1]。患者常表现为腹痛、腹泻、血便等,且病程迁延,需要长期治疗,且生理、情感、功能状态、社会能力及其人生观等方面均受影响[2]。随着治疗方案的不断改进及生物制剂的应用,如何提高患者生存质量受到越来越多的关注。本研究通过对炎症性肠病患者的认知水平、遵医行为、健康相关生存质量进行评估,并实施连续护理干预,患者在遵医行为、改善症状、回归社会适应能力等方面有所改善,提高患者的生活质量。

1 对象与方法

1.1研究对象:选择2011年10月至2014年10月在本院消化内科就诊并住院患炎症性肠病患者140例,入选标准[2]:①病例符合2012年我国中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组制定的IBD诊断标准;②自愿参加本研究并签订知情同意书。排除标准[3]:①语言沟通障碍、认知行为异常;②合并慢性躯体疾病或妊娠者。男117例,女23例,年龄17~44岁。

1.2方法

1.2.1小组建立:科室成立连续护理管理小组,由护士长、责任护士、主治医师组成。负责对住院的炎症性肠病患者进行在院评估、干预、评价和院外随访,同时发放炎症性肠病有关的治疗和康复的宣传材料。

1.2.2连续护理干预

1.2.2.1进行全面系统的入院评估

1.2.2.1.1 一般评估。包括①入院评估:包括对患者一般情况、护理查体、生活和自理程度、心理与社会及阳性资料的基本评估和描述。②高危风险评估:根据患者的情况进行相应的风险评估,即跌倒、坠床、压疮、脱管、液体外渗的等五类高危项目的评估。③自理能力的评估:采用医院统一制定的制式评估表,有护士根据患者主诉和病情进行评估。

1.2.2.1.2 专科评估。在患者入院时、出院时、出院6个月随访时由责任护士进行评估。包括①采用我院研制的消化科疾病连续护理疾病认知水平评估表,对患者的疾病相关知识、康复需求和社会生活等方面内容进行系统的专科评估,内容涵盖专科护理和连续护理需求[4]。②应用中文版炎症性肠病问卷(IBDQ)评估1BD患者的健康相关生存质量[5]。③营养风险筛查2002(NRS-2002)对IBD患者进行营养风险筛查[6]。

1.2.2.2住院健康指导

1.2.2.2.1 心理指导。由于病因不明,病情反复发作,迁延不愈,常给患者带来痛苦,尤其是排便次数的增加,给患者的精神和日常生活带来很多困扰,易产生自卑、忧虑,甚至恐惧心理[7]。责任护士根据患者入院评估的心理反应情况进行有针对性的支持性心理护理。患者入院时应耐心倾听患者诉说,讲解疾病知识,提高患者对疾病的认知水平,帮助患者做好自我心理调适,听音乐和放松治疗。指导患者在急性发作期或病情严重时应卧床休息,缓解期适当休息,保持良好心态,按医嘱服药。鼓励家属给予患者一定的家庭温暖与关怀支持,帮助患者缓解对疾病的紧张、焦虑、悲观情绪,增加生活幸福感。

1.2.2.2.2 饮食指导。入院第1天采用营养风险筛查2002(NRS-2002)对IBD患者进行营养风险筛查。因慢性病患者体质虚弱但能离床活动,多数情况下可以通过经口摄食恢复营养状况者多评为1分。责任护士告知患者合理饮食是IBD患者康复的关键,住院期间应注意指导患者食用质软、易消化、少纤维有富含营养、有足够热量的食物,以利于吸收,减轻对肠黏膜的刺激。要少食多餐,避免食用过冷、过热有刺激性的食物。急性期发作的患者,应进流质或半流质饮食,部分患者因病情需要可采用静脉营养,保证机体获得足够的热量,以达到增加机体抵抗力,促进组织修复[8]。每周检测体质量,定期观测血红蛋白、血清电解质和清蛋白的变化,了解营养状况的变化。

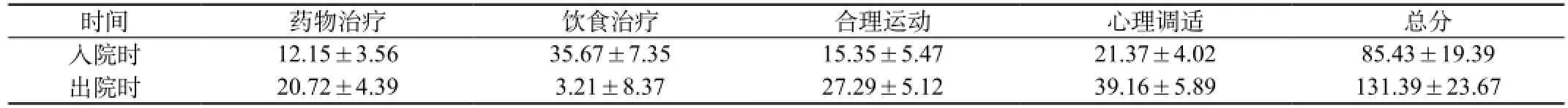

表1 患者入院、出院对IBD患者认知水平问卷测评比较[(),n=140]

表1 患者入院、出院对IBD患者认知水平问卷测评比较[(),n=140]

时间 药物治疗 饮食治疗 合理运动 心理调适 总分入院时 12.15±3.56 35.67±7.35 15.35±5.47 21.37±4.02 85.43±19.39出院时 20.72±4.39 3.21±8.37 27.29±5.12 39.16±5.89 131.39±23.67

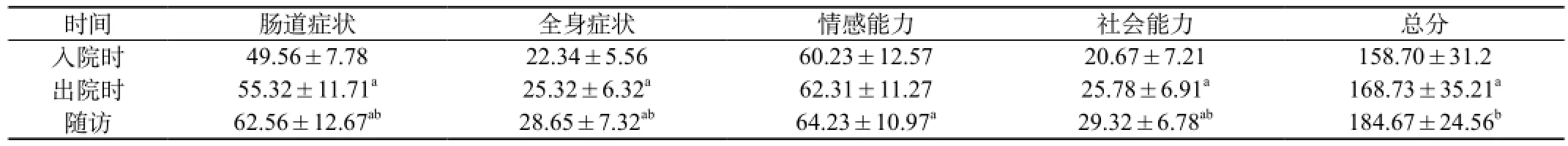

表2 IBD患者不同时期健康相关生存质量IBDQ评分比较[(),n=140]

表2 IBD患者不同时期健康相关生存质量IBDQ评分比较[(),n=140]

注:与入院时组相比aP<0.05;与出院时组相比bP<0.05

时间 肠道症状 全身症状 情感能力 社会能力 总分入院时 49.56±7.78 22.34±5.56 60.23±12.57 20.67±7.21 158.70±31.2出院时 55.32±11.71a 25.32±6.32a 62.31±11.27 25.78±6.91a 168.73±35.21a随访 62.56±12.67ab 28.65±7.32ab 64.23±10.97a 29.32±6.78ab 184.67±24.56b

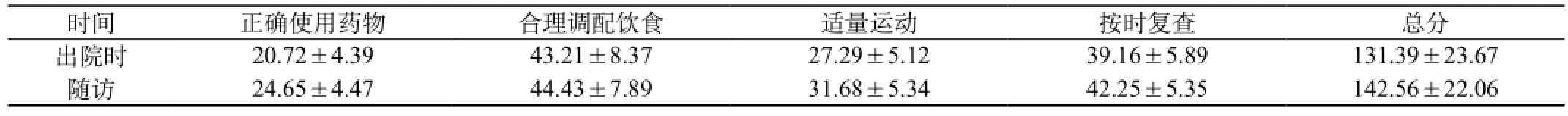

表3 IBD患者住院期间和出院后随访遵医行为的比较[(),n=140]

表3 IBD患者住院期间和出院后随访遵医行为的比较[(),n=140]

时间 正确使用药物 合理调配饮食 适量运动 按时复查 总分出院时 20.72±4.39 43.21±8.37 27.29±5.12 39.16±5.89 131.39±23.67随访 24.65±4.47 44.43±7.89 31.68±5.34 42.25±5.35 142.56±22.06

1.2.2.2.3 症状护理指导:腹泻患者较轻者每天2~3次、重者达20~30次、全身症状明显应卧床休息,腹部注意保暖,以减弱肠道运动,减少排便次数。每次排便后,用温水清洗肛周,保持清洁干燥,外涂鱼肝油软膏以保护肛周皮肤。注意观察大便的黏液及脓血情况。急性剧烈腹痛患者应遵医嘱用药,慢性疼痛可以通过放松或听音乐的方法减轻患者的焦虑、紧张,提高痛阈和对疼痛的控制感。具体方法[9]:①行为疗法,指导式想象(利用一个人对某特定事物的想象达到特定的正向效果,如回忆一些有趣的往事可转移对疼痛的注意)、深呼吸、冥想、音乐疗法等;②局部热疗法,可给予腹部热敷,从而解除肌肉痉挛。

1.2.2.2.4 用药指导:责任护士根据患者应用药物的进行指导,告知患者药物作用机制和可能发生的不良反应,如何减轻不良反应的方法,严格按照医嘱服药,不擅自自行加、减量或停药,出现异常情况如疲乏、头痛、发热、手脚发麻、排尿不畅等症状要及时告知医师。部分患者表现为激素依赖,多因减量或停药而复发。所以需要长时间用药,嘱患者注意观察精神神经症状、排便出血是否加重、肌肉骨骼疼痛骨质疏松等激素不良反应。应用免疫抑制剂环孢素的患者应注意肾毒性反应如排尿异常,应用柳氮磺吡啶(SASP)患者易出现恶心、呕吐、皮疹、粒细胞减少及再生障碍性贫血等,应嘱患者餐后服药。遵医定期监测血药浓度和血尿常规的变化。

1.2.2.3出院指导:患者出院时责任护士应用IBD患者认知水平问卷和健康相关生存质量IBDQ评分表再次测评,根据测评结果有针对性的进行出院指导。包括注意休息,保持良好的心态,按时服药,定期复诊等,护士建立档案,提供服务需求卡,以便患者有问题及时联系咨询和就诊。

1.2.2.4出院后连续护理干预:在对住院患者进行上述护理干预的同时,对出院患者通过电话回访、定期随访等方式进行全程护理干预。出院患者留有责任护士或护士长的电话,护理人员在患者出院后1、3、6个月进行随访,主动地关心、询问患者各项康复情况,患者在生活中遇到困惑和不适也会第一时间与护理者联系咨询,通过日积月累地沟通,建立起护患之间深厚的感情,共同帮助患者应对疾病,维护最佳生存质量。

1.2.3效果评价

1.2.3.1评价方法:采用自身对照研究,对所有入组研究对象分别在入院当日(干预前)、出院时(干预后)及随访6个月三个时间点进行效果测评。经过培训的责任护士对所负责的患者进行入院、出院、随访等问卷测评。

1.2.3.2评价指标。①一般资料调查:包括姓名、年龄、职业、文化程度、婚姻状况、工作情况,第几次住院,医疗诊断等。②采用我院研制的消化科疾病患者连续护理认知水平测评问卷进行测评,问卷包括药物治疗(5条)、饮食治疗(10条)、合理运动(7条)和社会生活(9条)4个维度,31个条目,采用Likert5级评分法,各条目选择“完全不知道”“稍有了解”“熟悉”“比较熟悉”“非常熟悉”,分别赋值1~5分。4个因子得分范围分别为5~25分、10~50分、7~35分、9~45分,总分为31~155分,得分越高表明护理认知水平越好。选取30例患者预实验测得Cronbaeh'sa系数0.896。③炎症性肠病健康相关生存质量量表(IBDQ):采用加拿大学者Guyatt等人于1989年设计的炎症性肠病患者的专用量表。周薇等[5]引进该量表的中文版,其内部一致性Cronbach's α系数为0.95,4个维度的Crenbach's α系数分别为肠道症状0.86,全身症状0.88,情感能力0.82,社会能力0.74。本研究中测得量表内部一致性Cronbach's α系数为0.90。4个维度的Cronbaeh's α系数分别为肠道症状0.83,全身症状0.76,情感能力0.84,社会能力0.69。④满意度评价,分为满意、基本满意和不满意。

应用消化科疾病连续护理疾病认知水平评估表和炎症性肠病问卷(IBDQ)进行入院评估、出院评价、出院随访6个月情况进行调查840人次,住院和随访护士满意度调查280人次,共计1120人次,有效问卷1118份,有效回收率99.82%。

1.2.4统计学方法:应用Excel建立数据库,采用SPSS13.0统计软件包对结果进行统计分析,计数资料运用例数、百分比进行描述、χ2检验;组间比较采用t检验或方差分析进行数据分析处理。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1一般资料:问卷调查140例军队住院IBD患者年龄17~44岁,确诊炎症性肠病时间1~12年。性别:男117例,女23例;文化程度:中专及以下22例,大专57例,本科42例,研究生及以上19例;婚姻状况:未婚79例,已婚61例;IBD分类:UC98例,CD42例。

2.2IBD患者连续护理认知水平测评问卷进行测评:通过对患者的入院评估和出院前患者对知识掌握情况的评价进行比较,在IBD患者药物治疗方面、饮食治疗、合理运动、心理调适等方面的知识认知均有提高,经统计学处理差别显著(P<0.01),见表1。

2.3IBD患者IBDQ总分及各维度评分比较:责任护士在患者入院、出院、进行的问卷测评,并根据测评的结果对患者进行有针对性健康教育指导。出院后6个月进行随访问卷测评,与入院时组相比肠道症状、全身症状、社会能力等测评分值有提高,差别显著(P<0.05)。与出院时组相比测评分值有提高,差别显著,P<0.05。见表2。

2.4IBD患者住院期间和出院后随访患者遵医行为的比较:通过对患者出院期间遵医行为的评价和出院后随访时连续护理干预,患者在正确使用药物、适量运动和按时复查等遵医行为测评分值有提高,差别显著(P<0.001),见表3。

2.5IBD患者对护士住院和随访健康教育的满意度比较:责任护士在患者出院和随访时进行健康指导,患者对护理工作满意度有提高,差别不显著(P>0.05)。住院:满意123例(87.86%),基本满意14例(10%),不满意3例(2.14%);随访:满意133例(95%),基本满意5例(3.57%),不满意2例(1.43%)。

3 讨 论

3.1IBD患者连续护理干预的意义:连续性护理是一种能适应生物-心理-社会医学模式发展需要的新型护理模式。拓宽了护理工作职责,使护理服务从医院走向社会、走向家庭,变封闭式服务为开放式社会化服务[10-11]。本研究应用“消化系统疾病患者连续护理认知水平”“炎症性肠病健康相关生存质量量表(IBDQ)”对炎症性患者通过入院-出院前进行连续评估来评价患者对知识掌握的情况,护士根据患者评估情况在出院前进行一对一健康指导,并进行院外随访,使患者享受到在医院同等水平的护理,结果显示实施护理干预后患者在肠道症状、全身症状、情感功能、社会功能4个方面不同时期健康相关生存质量IBDQ评分均有提高(P<0.05)。

3.2疾病认知水平的提高:IBD患者认知功能障碍其原因可能患者动脉硬化程度和毒素物质在吸收入血有关。也可能是患者出现无症状脑梗死而引发基底节区病变,从而使患者注意力、执行力和言语功能损害[12],严重影响患者的生活质量。而连续健康指导模式,通过四个阶段有评估、有计划、有评价的个性化教育法,不断强化刺激大脑对知识的掌握,从而提高了患者的教育质量。结果显示患者出院前在药物治疗、饮食治疗、合理运动、心理调适、总分等方面的认知水平均有提高(P<0.01)。

3.3遵医行为的提高:IBD患者是慢性病患者。社会能力高的患者更能坚持健康行为。患者的健康信念对其自理行为有明显的导向作用,而高效能的人认为自己有能力通过努力改变健康状态,同时有利于主观能动性的发挥[13]。结果显示正确使用药物、适量运动、按时复查等遵从率在出院后有提高。合理调配饮食治疗在出院后保持较好,说明连续健康教育可以提高提高患者对自身疾病的关注度,愿意采用积极的生活方式和治疗方法,从而使治疗的依从性得到提高。

3.4患者满意率提高:护士对患者通过入院评估-住院指导-出院评估指导、随访等连续健康指导,使患者对护士的工作产生了信任,不仅增加疾病的知识,同时改变不良行为。本组显示,住院患者对护士健康教育的总满意率98.57%,高于随访组97.86%,但差别不显著(P>0.05)。

4 小 结

IBD患者的认知水平较低,将连续护理健康教育应用于IBD患者,通过连续护理干预,既入院评估,四个阶段健康教育,有计划、有评价的个性化护理,提高患者对护理工作的满意度,增加患者对炎症性肠病患者不良行为的认知水平,按时服药、适当运动和合理饮食健康教育的依从性,从而增强了自我改变健康状况的能力,提高患者的生活质量。

[1] 胡品津.炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)解读[J].胃肠病学,2012,17(12):709-711.

[2] 中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组.炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2012年·广州)[J].中华内科杂志,2012,51(10): 818-831.

[3] 张殿红,崔梅.临床路径在炎症性肠病患者组我管理中的应用[J].护理研究,2014,11(9):156-159.

[4] 陈海花,张岚.军队慢性病患者连续护理认知测评工具库构建及实证研究[J].护理管理杂志,2013,13(9):609-611.

[5] 周薇,尤黎明.中文版炎症性肠病问卷的信度和效度研究[J].国际护理学杂志,2006,25(8):620-622.

[6] Kondrup J,Allison SP.ESPEN guidelines for nutrition screening 2002[J].Clin Nutr,2003,22(4):415-421.

[7] 陆莲英.炎症性肠病整体护理效果观察[J].中国医学创新,2013,10(32):68-70.

[8] 杨中方,白姣姣.炎症性肠病营养评估及营养护理的现状[J].解放军护理杂志,2013,30(12):40-42.

[9] 尤黎明,吴瑛.内科护理学[M].北京:人民卫生出版社,2006:223.

[10] 陈海花,张岚.心血管疾病患者连续护理认知水平测评量表的构建[J].中国医院管理,2011,31(1):76-78.

[11] 张殷红,崔梅,等.临床护理路径在炎症性肠病患者自我管理中的应用[J]中国医药导报,2014,11(9):156-9

[12] 朱燕,王岚.护理干预对炎症性肠病患者疾病知识水平和生存质量的影响[J].中华现代护理杂志,2012,18(15):1777-1780.

[13] 徒文静,徐桂华.自我管理理论在炎症性肠病患者中的应用研究进展[J].中华护理杂志,2014,49(2):220-225.

R473.5

B

1671-8194(2015)24-0214-03

全军“十二五”面上课题(编号:CWS11L215)