从海绵城市理念思考海南城市“治水”

2015-10-23肖奉仪

□肖奉仪

城市建设理念从追求建筑艺术、室内艺术、园林艺术,到海绵城市,一直在城市开放与生态保护间寻找平衡。直到热岛效应、城市内涝等城市生态问题扑面而来,人们对城市生态文明的反思开始付诸行动。以遵循生态优先,将自然途径与人工措施相结合为突出特点的海绵城市成为全新的思维角度和行动方式。

去年底,住建部出台《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》,从技术层面指导全国各地开展海绵城市建设,为海南特别是海口、三亚打造热带特色城市雨水系统,有效破解城市内涝等突出问题提供了重要指导。

调和城市“内涝”与“缺水”顽疾

水生态是自然生态的重要组成部分,雨水是水生态的重要因子。海绵城市,顾名思义就是让城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的海绵性,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。长期以来,在水循环的问题上,快速扩张的城市似乎只考虑了两个问题:供水与排水。供水满足生活生产所需,排水满足废水、雨水排放,人造的管网、管廊是城市水循环的“血管”载体。然而,硬化的人造排水系统终因缺乏生态张力而不堪负重。

一是“内涝”症结难解。在过去3年间,中国超过360个城市遭遇内涝,其中六分之一单次内涝淹水时间超过12小时,淹水深度超过半米。从表面上看,城市内涝的原因是城市地下管廊承载能力有限、网络布局不合理,但实质上,以城市管廊为主要载体的城市排水系统根本无法延伸到城市的每个角落。内涝引发的讨论和对策也主要集中在如何加强地下排水管网建设,普遍对城市生态渗水、排水不够关注和重视。有些城市斥巨资扩建了排水系统,事实证明治标不治本,收效甚微,赶不上城市发展与扩张的速度。

二是“缺水”窘境难破。这里主要指城市生态空间环境的缺“水”。城市缺水一个重要原因是硬化地面太多,占用了能够涵养水源的林地、草地、湖泊、湿地,切断了自然水循环,凸起的城市绿地景观也没有最大程度留住雨水。“逢雨即涝,雨后即旱”是很多城市存在的现实窘境。城市水生态遭到破坏,一系列生态问题也随之而来:热岛效应、空气干燥、水系缩减、水质变差,生物多样性遭到破坏等。

海绵城市的“治水”处方

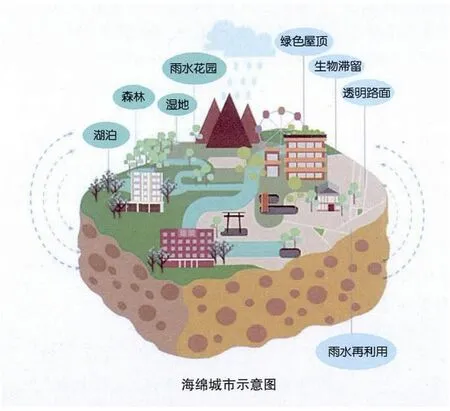

海绵城市的原理是城市借助自然生态的调节功能,在最低限度影响气候环境的前提下,实现城市水系“自然积存、自然渗透、自然净化”,实现城市建设由“硬化”向“软化”转变,实现城市建设与生态和谐发展、人与自然和谐相处。海绵城市建设的“普适”途径主要有以下几条:

一是保护状态良好的原始生态。最大限度保护原有河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区,留有足够涵养水源以及应对较大强度降雨的林地、草地、湖泊、湿地,维持城市开发前的自然水文特征,这是海绵城市建设的基本要求。比如:海口市通过人大立法,明确红树林湿地及湿地公园的四至范围和保护规划,严格确定不允许开发的保护红线。事实证明,近年来东寨港红树林不仅扮演着海口“肺”和“肾”的功能,更让海口收获巨大生态效益,分享生态经济红利。

二是恢复已经受损的生态单位。对城市传统粗放式开发已遭破坏的水体和其他自然环境,运用生态手段进行恢复和修复。比如,湖南省常德市对穿紫河的治理,经过调蓄池沉淀、杂物隔离,部分污水和初期雨水通过管道输送到配水渠,配水渠采用溢流的方式把来水均匀分配到总面积为1.2万平方米的垂直潜流式生态滤池。这样既减少了穿紫河入污量,净化了河水水质,还能充分利用自然雨水补充内河水量。

三是最大限度降低城市开发建设的生态成本。按照对城市生态环境影响最低的开发建设理念,合理控制开发强度。在城市中保留足够的生态用地,控制城市不透水面积比例,最大限度地减少对城市原有水生态环境的破坏,同时,根据需求适当开挖河湖沟渠,增加水域面积,促进雨水的积存、渗透和净化。比如,陕西省西咸新区通过实现“建筑与小区对雨水应收尽收、市政道路确保绿地集水功能、景观绿地依托地形自然收集”三级雨水综合利用系统,将调蓄设施与城市绿地、园林、景观相结合,构建雨水利用体系。让雨水“停一停、流一流、渗一渗”,借助自然力量让城市“呼吸吐纳”,实现了雨水在城市中的自然迁移。

简言之,建设海绵城市关键是要抓住“渗、滞、蓄、净、用、排”六个字。“渗”,指利用各种路面、屋面、地面、绿地,从源头收集雨水;“滞”,指降低雨水汇集速度;“蓄”,指降低峰值流量,调节时空分布,为雨水利用创造条件;“净”,指通过过滤措施减少雨水污染,改善城市水环境;“用”,指将收集的雨水净化或污水处理之后再利用;“排”,指利用城市竖向与工程设施相结合,排水防涝设施与天然水系河道相结合,地面排水与地下雨水管渠相结合的方式来实现一般排放和超标雨水的排放。

建设海绵城市,海南该怎么做?

海南省属热带季风海洋性气候,长夏无冬、降水丰沛,干湿季节分明,降水主要集中在5至10月。海南在地理位置上位于台风“风路”,是一个易受台风灾害影响的省份。据气象数据显示,每年登陆海南的热带气旋平均为2到3个,热带气旋降水占全年总降水比例海口市平均可达30%,最高可接近50%,三亚市平均可达32%,最高可达60%。可见,海南省降雨相对规律,热带气旋带来短时间强降雨是降雨的主要构成。结合海南地理气候环境特点和海南发展定位的实际,将建设热带海岛雨水生态循环城市理念融入海南总体规划,既是利长远、可持续的发展策略,更将利于海南做强城市生态比较优势。

一、海口市:加强城市排水应急管理,建设热带海岛特色省会城市

海口市年均降雨1696.6毫米,台风过境频率较高,台风带来强降雨造成的城市内涝一直为市民所诟病。去年,受超强台风“威马逊”影响,海口市一天内降雨量达397毫米,遭遇了空前的强降雨“洗礼”,全城内涝,城市交通几乎完全瘫痪。建设海绵城市,海口有先天优势。资料显示,海口拥有湿地总面积1.7万公顷,短期内无需再投入大量资金进行大规模城市“海绵化”改造。此外,热带气候降雨充沛、规律,便于根据气候特点布局极具针对性的热带气候雨水生态循环系统。因此,海口建设海绵城市应将重点聚焦在如何将海绵城市理念与完善省会中心城市功能有机结合上。

1.将海绵城市的生态“治水”“用水”理念贯穿城市规划始终。创新规划理念与方法,将低影响开发雨水系统作为新型城镇化和生态文明建设的重要手段。结合城市生态保护、土地利用、水系、绿地系统、市政基础设施、环境保护等相关内容,制定城市低影响开发雨水系统的实施策略、原则和重点实施区域,并将有关要求和内容纳入城市水系、排水防涝、绿地系统、道路交通等相关专项规划。在规划城市土地利用与开发时,严格控制露天土地与硬化地面、建筑用地的比例。

2.重点解决短时间强降雨导致的内涝问题。市政规划与城建部门应与气象、水务部门密切沟通,准确分析历史降雨数据,完善城市应急排水功能,建立针对强降雨灾害的雨水疏导机制。如:城市道路特别是中心主干道要配置有效促进雨水汇集、疏导、涵蓄的“下凹”型绿化景观带,来应对承受短时间强降雨;其次,加快海水倒灌问题突出地区(如海甸岛)防护设施规划与建设;此外,分析历史干旱数据(如羊山地区),完善雨水蓄水功能,修建汇集、涵蓄强降雨的小型水库,使其成为重要的城镇淡水支撑,为灌溉、生产用水提供新的来源。

3.建设品位独特的集热带、滨海、海岛特色为一体的城市水生态循环系统。城市规划和建筑设计知名专家俞孔坚教授提出对城市建设进行“大脚革命”,保有原生态、自然的魅力,尽量减少人为外力,“大脚”倡导的是健康美、生态美,而过度修饰是追求畸形“小脚”美。比如,人工修建的防洪堤把大江大河全部裹上水泥,就是裹住了大自然的双脚,使江河不能自发调节旱涝。因此,海口要从市政绿化景观的灌溉用水、治理排水沟渠、道路设计“渗水化”入手,探索建立雨水资源循环利用模式,条件成熟时尝试通过财政奖补等方式,引导鼓励市民、企业及农林牧副相关产业节约淡水,利用雨水。

二、三亚市:加强以城市园林景观为主要载体的水生态基础设施建设,打造国际化热带滨海旅游精品城市

三亚市年均降雨1418.9毫米,相比于海口市,其热带季风海洋性气候更明显,降雨量相对少;三亚在地理上更靠近赤道,热带植被风貌特色更为突出,盛产品种繁多的热带水果花卉。此外,三亚城市规模相对较小,作为一个国际化热带滨海旅游精品城市,建设海绵城市既要有生态理念,更要将雨水循环生态升华为旅游文化产品。因此,三亚应将培育城市特色园林景观融入海绵城市雨水循环理念,建设以城市园林景观为主要载体的水生态基础设施。

1.宏观上对山、河、海等重要地理构成部件进行修复式、低影响开发建设。搭好海绵体“骨架”,使之构成城市整体景观的架构和风格,让城市抗得了洪,又蓄得住水。

2.微观上改造城市绿化景观。一棵棵栽树只有景观效应,而一片片种树才有生态效应,应将城市景观种成“小森林”,形成微型生态单位,这些生态单位不仅观赏性、生态性更强,对强降雨还可以造成缓冲,涵蓄雨水;适当地在“小森林”中人造一些小型洼地、池塘,使收集降雨为其主要水来源,收集到的雨水用于景观灌溉等。

3.注重培育城市景观特色。在植物种类的选择上,不应舶来“奇花异草”,应该就地取材,选取适应当地气候环境、观赏度较高、地域特色明显的植物种类,如,在市内培育小型芒果园、荔枝园、菠萝蜜园、水稻田等,一个生态单位可以种多个品种,通过多年的改造与投入,逐渐打造全国独一无二的热带水果特色城市景观。

4.立法立规对城市生态进行保护。加强与旅行社、航空公司的沟通合作,在游客入境前进行法规宣传、生态普及、文明提示,让“生态文明”成为三亚市的重要城市标识。多措并举使生态理念根植人心,让全体市民主动参与城市生态保护与监督。