共轭改性大豆油制备醇酸树脂包膜尿素及其肥效

2015-10-20景旭东等

景旭东等

摘要:以共轭改性大豆油制备的醇酸树脂为包膜材料,与过磷酸钙粉末共混并加入固化剂,利用工业圆盘造粒机的原理制得包膜尿素。通过红外光谱(FTIR)分析包膜材料结构,发现膜层结构中出现了新的官能团;利用高倍金相显微镜和电镜扫描技术(SEM)观察膜结构,发现固体颗粒紧密排列在一起,形成致密的结构网。盆栽试验结果表明,在玉米生长中后期,包膜肥试验组与对照组(CK0、CK1、CK2)的叶绿素含量、叶面积、株高、茎周长等指标均差异显著,可见此包膜肥具有一定缓释性能,并可提高作物的生物产量。

关键词:共轭改性;醇酸树脂;包膜尿素;玉米;肥效;大豆油

中图分类号: S145.5 文献标志码: A文章编号:1002-1302(2015)09-0374-04

控释肥是一种可调节作物所需养分的释放速度、安全、环保、无污染的环境友好新型肥料[1]。20世纪60年代以来,美国、日本、西欧各国等发达国家均对缓释控释肥进行了深入研究和开发应用,但其销量仅占肥料总销量的1%左右[2],较高的生产成本、包膜材料的控释性是限制其发展的主要原因,其生产成本约为普通肥料的3~10倍[3]。近年来,美国、日本等控释肥主要生产国加快了对新型包膜材料的开发及相应生产工艺的改进[4],使得新型包膜控释肥产品的研发及生产取得了很大进展[5]。我国对包膜控释肥的研究起步较晚,目前仍停留在研制阶段[6-8],包膜控释肥市场化的大规模生产能力仍有待提高。醇酸树脂是一种用途广泛的涂料,具有成膜性好、附着力强、稳定性好等优点,但一般具有水溶性[9],而利用共轭改性的大豆油可提高其疏水性[10]、降低固化时间,并可利用其热塑性达到快速成膜的效果。本研究对控释肥材料的控释性能进行了深入探讨,利用共轭化的改性大豆油制备醇酸树脂,并进行包膜肥的制备及其肥效的研究,以期为包膜控释肥的规模化生产奠定实践基础。

1材料与方法

1.1供试材料与仪器

盆栽试验于广东省广州市仲恺农业工程学院钟村农场进行。土壤为普通大田黏性土,含有机质22.90 g/kg、全氮 1.52 g/kg、速效磷23.21 mg/kg、速效钾57.83 mg/kg,pH值6.41。玉米为该农场自留种。改性大豆油为中粮食品有限公司产品,共轭度80.5%、黏度79.5 mPa·s。供试肥料为市售尿素(含氮42%,粒径2~4 mm)、过磷酸钙(含P2O5 12%)、氯化钾(含K2O 60%)。固化剂为笔者所在实验室自配。

SZCL-2型数显智能控温磁力搅拌器(巩义予华仪器有限公司),Spectrum100型傅里叶红外光谱仪(美国PE公司),WSM500型透反射金相显微镜(广州微域光学仪器有限公司),扫描电镜(华南农业大学测试中心),TYS-B型叶绿素含量测定仪(浙江托普仪器有限公司),开放式可调速旋转包膜机(自主设计)。

1.2试验设计

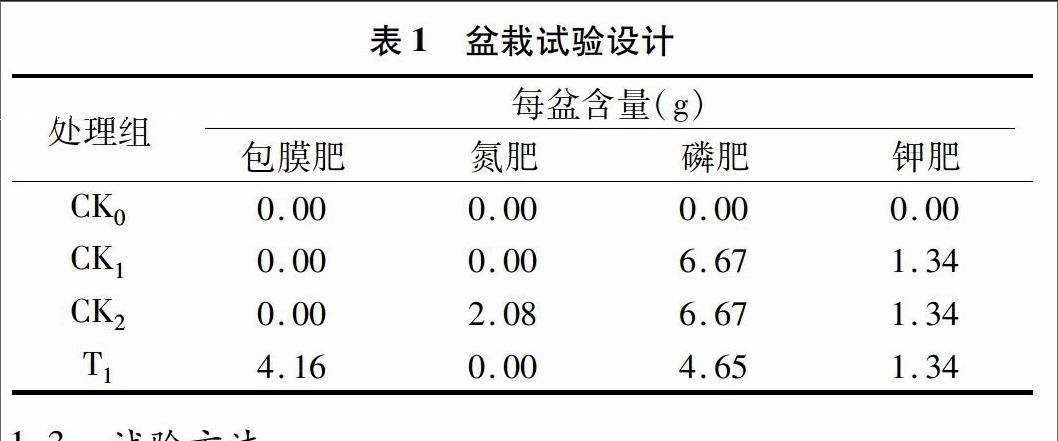

于农场大田进行盆栽试验,采用随机区组排列,共设4个处理组,每组设3次重复。每组2行,行长2 m、行距40 cm,每行3盆,盆距20 cm、株距65 cm,每盆装土8 kg,土壤中N、P2O5、K2O含量分别为120、100、100 mg/kg,各处理组肥料用量及配比见表1。于2014年10月10日播种育苗,直接播种于直径25 cm、高30 cm的塑料盆中;于2014年10月16日提苗,每盆定苗1株;于2014年12月10日收割,生长期为 61 d。日常管理按田间常规管理方法进行。

表1盆栽试验设计

处理组每盆含量(g)包膜肥氮肥磷肥钾肥CK00.000.000.000.00CK10.000.006.671.34CK20.002.086.671.34T14.160.004.651.34

1.3试验方法

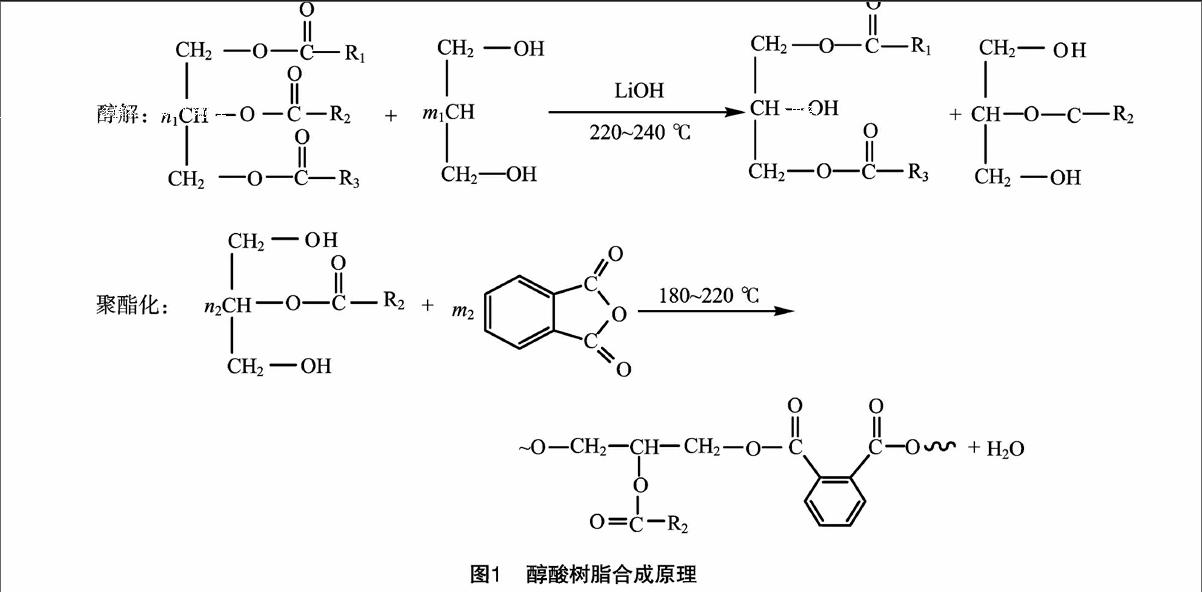

1.3.1醇酸树脂合成方法将21.6 g改性共轭大豆油、0030 g催化剂氢氧化锂、5.8 g甘油加入三角瓶,于220~230 ℃下醇解1 h,当温度降至100 ℃以下时加入8.6 g苯酐,并于180~200 ℃下聚酯化反应0.5 h, 整个合成过程均通入氮气,反应原理见图1。

1.3.2包膜尿素生产方法利用圆盘造粒机的原理,向开放式可调速旋转包膜机中加入颗粒尿素,并按配方加入约占尿素总量0.3%的混合醇酸树脂粘接剂, 此时可适当调大转速;

待涂层充分均匀后加入约占尿素总量15%的过磷酸钙粉末;15 min后加入约占尿素总量0.2%的混合醇酸树脂粘接剂,分散均匀后加入约占尿素总量10%的过磷酸钙粉末;待包裹严实并出现油亮光泽时,重复上述过程2~3次。整个包膜过程始终保持颗粒的运动性,可根据实际情况适当调节转速以防止粘接。

1.4指标测定与数据处理

定苗后每隔7~10 d定期测量玉米的株高、叶数、茎周长、叶面积、叶绿素含量。主要采用Excel 2007软件、Origin 8.0软件、SPSS 19.0软件进行数据处理。

2结果与分析

2.1包膜尿素对玉米生物指标的影响

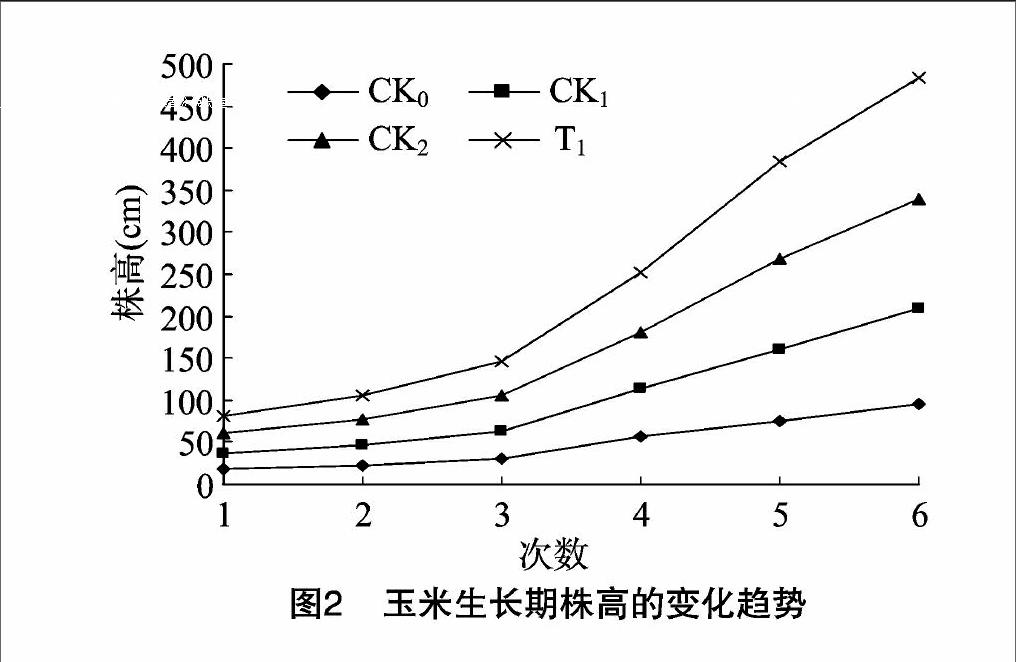

2.1.1包膜尿素对株高的影响各组的株高差异随着玉米的生长越来越明显,前35 d包膜组T1与普通尿素组CK2无显著差异,但与无施肥组CK0、单施磷钾肥组CK1相比均差异显著;41 d后T1组与其他3组均差异显著,后3次测量分别高于普通施肥组CK2 7.8%、7.5%、10.0%(表2),由于包膜肥前期养分释放慢于普通尿素组,玉米生长速度较为缓慢,但其长势优于未施尿素组。生长前期T1、CK2的生长速度快于其他2组,后期生长速度也明显超过其他各组,且T1的生长趋势优于CK2(图2),可见玉米在抽穗期需要大量养分,其他各施肥组难以满足其要求,且养分缓慢释放可以解决后期营养不足的问题。

表2各生长期玉米株高的变化

处理株高(cm)20 d27 d34 d41 d50 d60 dCK018.5b22.1bc29.5bc56.4bc76.0cd95.0cdCK119.0b24.3b33.1b58.3bc83.7c114.2cCK222.5a31.0a42.2a66.3b108.0b130.5bT121.1a28.2ab41.8a71.5a116.1a143.6a注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。

2.1.2包膜尿素对茎周长的影响玉米的茎周长可很好地反映其生长状况。第1个月T1包膜组的茎周长略小于CK2普通施肥组,差异不显著,但与CK0、CK1相比则差异显著;42 d 后,T1包膜组的茎周长超过其他3组且差异显著(表3),可见包膜肥前期释放营养虽然缓慢,但后期仍能为植株提供营养。61 d时测量茎周长T1分别比CK2、CK1、CK0提高了2.7%、14.9%、33.3%,可见包膜肥能够满足植物后期的生长需求,且氮肥对植物生长有一定影响。

2.1.3包膜尿素对叶面积、叶绿素含量、叶数的影响叶面积可直接反映植株的生长状态,叶绿素是光合反应的媒介,叶数也可反映植株的营养状态。前期叶面积T1与CK2差异不显著,但与CK0、CK1均差异显著;中期和后期叶面积T1与CK2差异显著,分别提高了15.5%、9.3%,且与其他2组差异极显著。叶绿素含量在3个时期均差异显著,且T1>CK2>CK1>CK0,可见包膜组养分释放较为合理,能够满足玉米不同时期的生长需求。拔节期、大口期、开花期T1与CK2的叶数差异不显著,但与其他各组差异显著;开花期T1与CK2相比有增加的趋势,T1分别比CK2、CK1、CK0增加了4.2%、87%、19.0%(表4)。这些差异将最终决定玉米的生物量,可见包膜肥具有较好的缓释、促生长作用。表4各生长期玉米叶面积、叶绿素含量、叶数的变化

处理拔节期(25 d)大口期(45 d)开花期(60 d)叶面积

2.2包膜尿素膜层结构的红外光谱分析

改性油主要进行了共轭改性,于1 700 cm-1处出现较强的CC吸收峰,但树脂和包膜层此处峰明显减弱,表明CC双键被氧化交联,包膜层此处峰最弱,表明交联程度较大,这对于增加膜层材料分子量、加快固化有很好的作用;树脂于 1 600 cm-1 处出现较强的酯基吸收峰,但包膜层此处峰较弱,表明固化后酯基聚合,相对分子量增加,由胡克定律可知低波区的吸收峰将增强,因此包膜层在600 cm-1处的吸收峰明显强于树脂;包膜层于1 050 cm-1处出现较强的C—O—C,表明树脂在1 720 cm-1处的醛基被氧化交联,因此包膜层在此处的峰明显减弱,且3 000 cm-1处的氢键区明显减弱(图3),可见树脂在形成包膜层时,分子可共聚交联以缩短成膜固化的时间。

2.3包膜尿素膜层结构的高倍显微镜及电镜分析

包膜尿素的缓释性与膜层厚度、致密度、膜孔等特征密切相关。在高倍显微镜下,普通尿素表面凹凸不平,没有防护层,虽肉眼观察较为光滑,但微观仍可见其表面有较多突起(图4-a),从而增大与土壤中水分的接触面,易遇水释放养分;包膜尿素的膜层明显可见油状防护层(图4-b),由树脂

固化后而形成,其表面大颗粒可能为过磷酸钙粉末,有利于形成释放养分的通道。由包膜层表面、断面SEM图可知,包膜层表面膜层结构致密,分布着一些小固体颗粒,可能为过磷酸钙粉末,其边缘的白色物质可能为固化的树脂结构(图4-c);包膜层断面结构致密,形成不同层次的养分输送通道,且分布有许多白色固体颗粒,可能为树脂固化而形成的疏水结构(图4-d),其在构成输送通道的同时也具有一定疏水功能。

3结论与讨论

丙烯酸、苯乙烯、聚氨酯等多种原料均可合成醇酸树脂[9],而高分子树脂降解困难,从而限制了其在包膜肥的应用,多数被用于涂料工业。以共轭改性大豆油为主要原料,无需加入引发剂,利用共聚法使苯酐与共轭双键发生 Diels-Alder 反应以形成共聚物[12],且高温反应中共轭油本身可发生自聚交联,从而增加合成分子量、缩短成膜固化时间。本研究利用改性共轭大豆油合成易降解的醇酸树脂,结合过磷酸钙粉末,利用工业圆盘造粒原理合成具有一定缓释性能的包膜肥,该肥料是一种新型有机无机复合肥,相比于其他高聚物包膜肥,如宫涛等最新研制的聚氨酯包膜肥[13],具有成本较低、工艺简单、适合规模化生产等优势。

通过大田盆栽试验研究包膜肥对玉米生长期部分生物指标的影响,结果表明包膜肥效果最为显著。王长军等研究了不同包膜类型的缓释有机复肥对夏玉米产量、氮素利用效率的影响,其参比了沼渣、有机粘接剂、混合包膜3种不同类型缓释肥对玉米的影响,发现三者均可一定程度上提高玉米产量和氮肥利用率,其中以混合型有机肥为最好,能够使养分释放动态与玉米需肥规律基本吻合[14],可见包膜肥具有一定缓释和促进植物生长的作用。张培苹研究了施用缓释肥对夏玉米产量的影响,完全按照田间试验标准,测定玉米的穗长、穗粗、穗粒数、千粒质量并进行差异分析,发现施用缓释肥可使夏玉米增产675 kg/hm2,具有较好的经济效益[15],虽然并未进行后期生物指标的测量,但从开花期玉米的叶面积指数差异完全可推测出包膜肥组的产量高于对照组。朱余清等研究了缓释肥对青花菜生长发育及产量的影响,施用适量缓释肥可明显提高青花菜产量、促进青花菜生长、缩短采收时间、显著增加叶绿素和维生素C含量,虽然缓释肥的中期效果不明显,但其后期效果最好[16],这与本研究结果一致,可见缓释肥向植物缓慢持续地供应养分,虽前期肥效较慢,但后期效果显著。侯云鹏等研究了平衡施肥对春玉米产量及养分吸收的影响,发现平衡施肥可相对增产2.3%~3.1%,虽然普通施肥的肥量高于平衡施肥,但养分作用不平衡致使玉米产量并未提高,反而影响作物生长并导致肥料浪费[11],这与本研究结果较为相似,普通单施磷钾肥组与包膜组、施肥组差异显著,但与不施肥组差异不显著,表明其并未及时向作物提供应有的养分,也充分表明平衡施肥在农业生产中发挥着重要作用。

本研究通过红外光谱对醇酸树脂的包膜层结构进行分析,发现改性共轭大豆油、醇酸树脂、包膜层在结构上均有较大变化,出现新的官能团,交联结构增加,这样更有利于固化成膜;通过高倍显微镜、扫描电镜微观分析发现膜层结构紧密,并形成一层疏水保护屏障,提高了缓释性能。毛小云等用麦饭石混合物制备包膜尿素,并通过红外光谱、扫描电镜观察分析了麦饭石及膜层,发现膜层结构变化明显,出现新的官能团和峰形结构,形成新的致密有机胶联膜,膜断面为不规则的堆叠层状分布,分布着大小不一的尿素溶出通道,充分表明包膜肥具有一定缓释功能[2]。本研究采用的树脂包膜膜层结构较为均匀,从而延长了释放时间。膜层厚度对缓释效果的影响及其缓释机理有待进一步研究。

参考文献:

[1]莹王,龙张,刘天晴. 稻草覆盖条件下冬马铃薯控释氮肥肥效研究[J]. 江苏农业科学,2014,42(2):226-229.

[2]冯新,毛小云,卢其明,等. 麦饭石混合物包膜尿素的肥效及成膜理化特征研究[J]. 植物营养与肥料学报,2005,11(4):508-513.

[3]解玉洪,李曰鹏. 国外缓控释肥产业化研究进展与前景[J]. 磷肥与复肥,2009,24(4):87-89,92.

[4]Shaviv A,Ranban S,Zaidel E.Modeling controlled nutrient release from polymer coated fertilizers:diffusion release from single granules[J]. Environment Science Technology,2003,37:2251-2256.

[5]Majeed Z,Ramli N K,Mansor N,et al. Starch biodegradation in a lignin modified slow release fertilizer:effect of thickness[J]. Applied Mechanics and Materials,2014,625:830-833.

[6]张小勇,崔智多,莫海涛. 工业木质素包膜缓释尿素释放规律的研究[J]. 农业科学与技术:英文版,2014,15(6):983-986,1014.

[7]戚新革,王曰鑫,吴迪. 硅钙包裹尿素对温室大棚菜地土壤养分的影响[J]. 腐植酸,2014(2):18-24.

[8]杨青林,桑利民,孙吉茹,等. 我国肥料利用现状及提高化肥利用率的方法[J]. 山西农业科学,2011,39(7):690-692.

[9]孙潇潇,谢永新,陈朝阳,等. 水性醇酸树脂的改性研究最新进展[J]. 涂料工业,2012,42(10):77-80.

[10]杨日福,邓琪琦,范晓丹,等. 超声强化镍催化油脂共轭反应的研究[J]. 中国油脂,2013,38(8):25-28.

[11]侯云鹏,陆晓平,赵世英,等. 平衡施肥对春玉米产量及养分吸收的影响[J]. 玉米科学,2014,22(4):126-131.

[12]赵韬. 水性改性醇酸树脂合成及其性能研究[D]. 广州:华南理工大学,2013.

[13]宫涛,杨树竹. 聚氨酯包膜缓释肥的制备及性能的研究[J]. 聚氨酯工业,2014,29(2):33-36.

[14]王长军,蒙静,武东波,等. 缓控释肥在玉米上的应用效果研究[J]. 现代农业科技,2014(10):235-235.

[15]张培苹. 施用缓释肥料对夏玉米产量的影响试验[J]. 安徽农学通报,2014,20(16):30-31,56.

[16]朱余清,王军,崔树林. 控释肥料对青花菜生长发育及产量的影响[J]. 江苏农业科学,2012,40(11):154-155.