中医健脾法对2型糖尿病患者干预效果影响的系统评价

2015-10-19郭强朱玉霞赵欢陈秋

郭强,朱玉霞,赵欢,陈秋

1.成都中医药大学临床医学院,四川 成都610072 2.成都中医药大学附属医院内分泌科,四川 成都610072 3.成都中医药大学附属医院神经内科,四川 成都610072

中医健脾法对2型糖尿病患者干预效果影响的系统评价

郭强1,朱玉霞2,赵欢3,陈秋2

1.成都中医药大学临床医学院,四川 成都610072 2.成都中医药大学附属医院内分泌科,四川 成都610072 3.成都中医药大学附属医院神经内科,四川 成都610072

2型糖尿病;中医健脾法;系统评价

中医学健脾法理论基础上的中药联合西药对2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)患者干预效果明显,在临床上取得了很大的进展,尤其在降低血糖方面疗效明确。因此,笔者从循证医学的角度进行了此次研究,收集了健脾法基础上的中药联合西药干预T2DM患者的随机对照试验,对血糖、糖化血红蛋白及有效性进行评价,为其更好地应用于临床提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 文献纳入 随机对照试验、半随机对照试验或只要有随机字样而未说明具体随机方法的临床对照试验,文种不限。以“健脾法、2型糖尿病、中医、中药、中西医、strengthening the spleen、type 2 diabetes mellitus、randomized controlled trial、TCM、traditional Chinese medicine、integrated traditional Chinese and Western medicine”为检索词,在EMBASE(OVID)、MEDLINE(OVID)、The Cochrane Library、CBM、CNKI、WanFang Data和VIP数据库进行机检,检索时间均为建库以来至2014年6月。人工检索:人工查阅了中国公开发行的10种中医药杂志。研究对象:符合中医或西医T2DM的诊断标准[1~2]的患者,其年龄、性别、种族及疾病严重程度不限(并发症除外)。干预措施:对照组采用单纯西医药物治疗或西医药物联合饮食、运动的糖尿病基础治疗;试验组在对照组的基础上联合中医健脾法为治法的中草药汤剂。中草药纳入依据2000年版《中华人民共和国药典》收载的中药材及单味制剂等。结局指标:空腹血糖(FBG)、餐后2h血糖(P2hBG)、糖化血红蛋白(HbA1c);临床总有效率,参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[3]中的疗效评判标准判定。

1.2 排除标准 试验设计有明显错误、缺陷、经相关查询提供资料不详者;未进行组间均衡性比较者;文中无明确排除标准或排除标准不全面者;动物试验。

1.3 资料提取与质量评价 由两名评价员对纳入试验进行独立的资料提取及质量评价,通过交叉核对讨论解决可能的分歧。主要内容包括:①一般资料:题目、研究者姓名、时期和文献来源;②研究特征:研究对象的特征、干预措施、剂量、疗程、随访时间等和质量控制;③结果测量:FBG、P2hBG、HbA1c和总有效率。根据Cochrane评价手册5.0提供的评价标准进行质量评价:①具体随机分配方法;②分配方案是否隐藏;③是否采用盲法;④结果数据的完整性;⑤是否选择性报告研究结果;⑥其他偏倚来源。在所有条目中,回答“是”表明存在低偏倚风险,回答“否”表明高偏倚风险,回答“不清楚”表明不确定偏倚风险。

1.4 统计学方法 文献质量评价方法采用Cochrne协作网提供的RevMan 5.3进行荟萃(Meta)分析。首先进行各试验结果间的异质性检验(检验水准为=0.05),当试验结果出现异质性时(P≤0.1,I2≥50%),使用随机效应模型(Random Effects Model),反之则采用固定效应模型(Fixed Effects Model)(P>0.1,I2<50%)。潜在的发表偏倚用漏斗图分析(Funnel Plot Analysis)。连续变量采用MD作为测量指标,分类变量用OR或RD作为测量指标。上述结果均给出95%可信区间(CI)。若异质性过大,则仅进行描述性分析。

2 结果

2.1 纳入研究的基本特征 见表1。最初收集文献637篇,通过阅读文题、摘要及全文,根据纳入及排除标准,剔除不符合的628篇,最终有9篇随机对照试验[4~12]纳入。

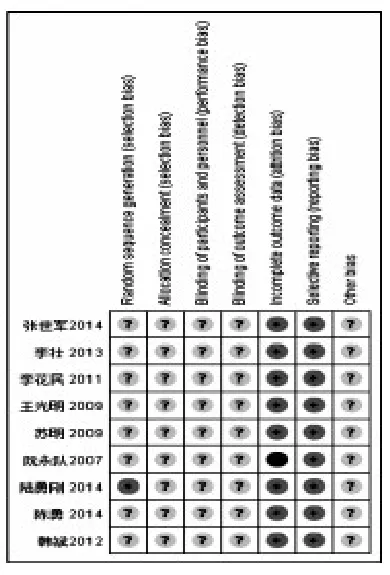

2.2 纳入研究偏倚风险评价 见图1、图2。随机方法:有8项研究[4~9,11~12]仅提及“随机”字样,1项研究[10]说明了具体的随机方法;分配方案隐藏:9项研究均未描述;盲法:9项研究未说明盲法及使用的具体方法;其他:9项研究均未报道文献失访及病例脱落的情况。1项研究[8]结局指标不完整。

表1 纳入研究的基本特征

图1 偏倚风险条形图

图2 偏倚风险总结

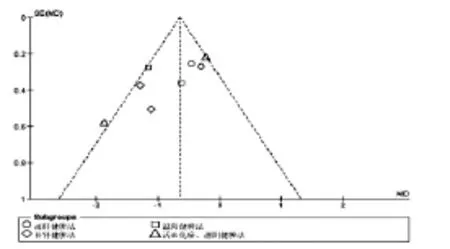

2.3 FBG见图3、图4。8个研究报道了FBG,根据中医健脾法基础上的不同治法做亚组分析:2个研究[5~6]表明疏肝健脾法联合西药降低FBG与对照组比较,MD=-0.38,95%CI(-0.75~-0.02),差异有统计学意义(P=0.04)。2个研究[4,9]表明补肾健脾法联合西药降低FBG与对照组比较,MD=-1.23,95%CI(-1.82~-0.63),差异有统计学意义(P<0.0001)。2个研究[7~8]表明中医温阳健脾法联合西药降低FBG与对照组比较,MD=-0.96,95%CI(-1.39~-0.53),差异有统计学意义(P<0.0001)。2个研究[10~11]表明中医活血化瘀、滋阴健脾法联合西药降低FBG与对照组比较,MD=-0.42,95%CI(-0.82~-0.02),差异有统计学意义(P=0.04)。漏斗图说明可能存在发表性偏倚。

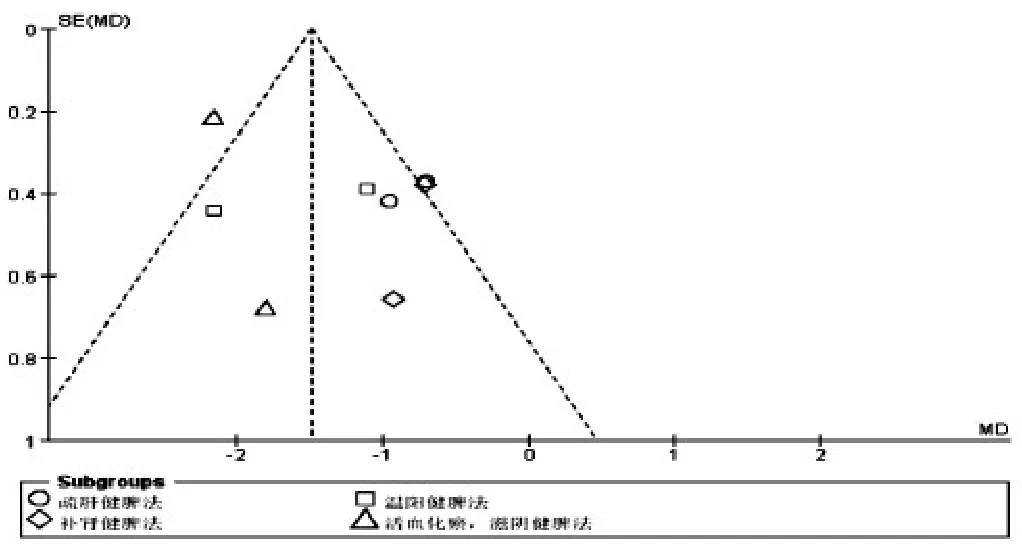

2.4 P2hBG见图5、图6。8个研究报道了P2hBG,根据中医健脾法基础上的不同治法做亚组分析:2个研究[5~6]表明中医疏肝健脾法联合西药降低P2hBG与对照组比较,MD= -0.81,95%CI(-1.36~-0.27),差异有统计学意义(P=0.004)。2个研究[4,9]表明中医补肾健脾法联合西药降低P2hBG与对照组比较,MD=-0.77,95%CI(-1.41~-0.13),差异有统计学意义(P=0.02)。2个研究[7~8]表明中医温阳健脾法联合西药降低P2hBG与对照组比较,MD=-1.57,95%CI(-2.14~-1.00),差异有统计学意义(P<0.00001)。2个研究[10~11]表明中医活血化瘀、滋阴健脾法联合西药降低P2hBG与对照组比较,MD=-2.13,95%CI(-2.53~-1.72),差异有统计学意义(P<0.00001)。漏斗图说明可能存在发表性偏倚。

图4 FBG结果分析漏斗图

图5 P2hBG

图6 P2hBG结果分析漏斗图

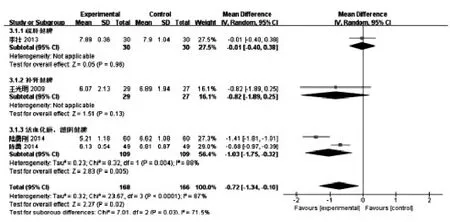

2.5 HbA1c见图7。4个研究报道了HbA1C,根据中医健脾法基础上的不同治法做亚组分析:1个研究[5]表明中医疏肝健脾法联合西药降低HbA1c与对照组比较,MD=-0.01,95%CI(-0.40~0.38),差异无统计学意义(P=0.96)。1个研究[9]表明中医补肾健脾法联合西药降低HbA1c与对照组比较,MD=-0.82,95%CI(-1.89~0.25),差异无统计学意义(P= 0.13)。2个研究[10~11]表明中医活血化瘀、滋阴健脾法联合西药降低HbA1c与对照组比较,MD=-1.03,95%CI(-1.75~-0.32),差异有统计学意义(P=0.005)。

图7 HbA1c

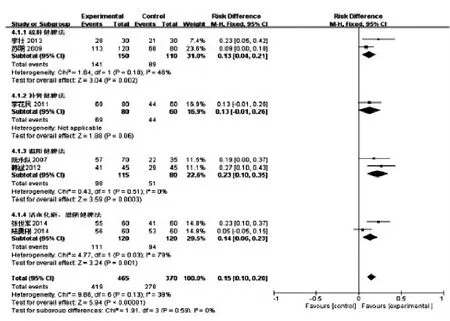

2.6 总有效率 见图8。7个研究报道了总有效率,根据中医健脾法基础上的不同治法做亚组分析:2个研究[5~6]表明中医疏肝健脾法联合西药提高总有效率与对照组比较,RD= 0.13,95%CI(0.04~0.21),差异有统计学意义(P=0.002)。1个研究[4]表明中医补肾健脾法联合西药提高总有效率与对照组比较,RD=0.13,95%CI(-0.01~0.26),差异无统计学意义(P=0.06)。2个研究[7~8]表明中医温阳健脾法联合西药提高总有效率与对照组比较,RD=0.23,95%CI(0.10~0.35),差异有统计学意义(P=0.0003)。2个研究[10,12]表明中医活血化瘀,滋阴健脾法联合西药提高总有效率与对照组比较,RD=0.14,95%CI(0.06~0.23),差异有统计学意义(P=0.001)。

图8 总有效率

3 讨论

3.1 方法学质量评价 局限性:①存在不规范的设计方案,缺乏严格的纳入和排除标准,如对T2DM患者干预效果的具体中医治法有疏肝健脾法、补肾健脾法、温阳健脾法、活血化瘀、滋阴健脾法的不同,这些可造成测量偏倚和实施偏倚;8项研究[4~9,11~12]仅叙述采用随机分组,但没有描述具体的随机方法,1项研究[10]采用随机数字表法。所有研究均未采用隐匿性的随机分配方案,因此,无法判断其所采用的随机方法是否恰当及试验过程中是否使用盲法等。②研究存在明显的发表偏倚,发表偏倚的最主要原因可能是小样本阴性结果的文章发表困难所致。③所有研究均未报道不良反应。④所有研究均未报道文献失访及病例脱落的情况,其中1项研究[8]结局指标不全。⑤本研究未检索到其他语种的随机对照研究,可造成分布的偏倚。总之,考虑到纳入文献的研究质量偏低,结果有夸大治疗组疗效的嫌疑,可靠性偏低,故不能根据纳入研究得出中医健脾法联合西药在降低T2DM患者FBG、P2hBG、HbA1c和提高总有效率方面优于对照组。

3.2 结局分析 最后纳入9项研究,得出中医健脾法联合西药降低T2DM患者FBG方面优于对照组。其中活血化瘀、滋阴健脾法降低FBG差异性较大(P=0.008,I2=86%),原因可能是1项研究[10]的疗程为84天,另1项研究[11]的疗程为112天,两者疗程不一致;其中温阳健脾法降低FBG有差异(P=0.23,I2=29%),原因可能是1项研究[8]的结局指标不完整。总体漏斗图显示左右两侧的点估计值分布不对称,说明发表偏倚可能性大。中医健脾法联合西药降低T2DM患者P2hBG方面优于对照组。其中温阳健脾法降低P2hBG差异性较大(P=0.07,I2=69%),原因可能是1项研究[8]的结局指标不完整。总体漏斗图显示左右两侧的点估计值分布不对称,说明发表偏倚可能性大,2项研究[9,11]位于漏斗图底部,说明其样本量小。中医健脾法联合西药降低T2DM患者HbA1c方面优于对照组。中医健脾法联合西药降低HbA1c,组间比较有明显差异性(P= 0.03,I2=71.5%),原因可能不同疗程所致。中医健脾法联合西药提高T2DM患者总有效率方面优于对照组。

总体而言,由于疗效标准不统一,纳入研究存在高度选择性偏倚和实施偏倚的可能,尚无足够证据表明各个具体中医治法基础上的中药联合西药对T2DM患者干预效果,在降低FBG、P2hBG、HbA1c和提高总有效率方面优于对照组。今后的相关研究应借鉴流行病学和循证医学思想,做好样本量估算,采用随机分组并做好分配隐藏,尽量采用盲法研究,合理、有效选择对照组,制定严格、科学的纳入和排除标准,给予充足的随访时间,并在发表文献中对上述问题详细描述,以便客观、准确、全面地评价中医治法的临床疗效,为临床实践提供可靠的证据。

[1]仝小林,倪青,魏军平,等.糖尿病中医诊疗标准[J].世界中西医结合杂志,2011,6(6):540-547.

[2]World Health Organization.Definition,Diagnosis,and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications.Report of a WHO consultation.Part 1:Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus[M].Geneva:World Health Organization,1999:58-59.

[3]中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[4]李花民,李建武.补肾健脾法配合常规西药治疗2型糖尿病的临床疗效及对血糖和血液流变学的影响[J].河北中医,2011,33(9):1341-1342,1427.

[5]李壮,侯宇辉.疏肝健脾法治疗2型糖尿病30例[J].中国中医药现代远程教育,2013,11(2):23-25.

[6]苏明.疏肝健脾法治疗肝郁脾虚型2型糖尿病120例[J].深圳中西医结合杂志,2009,19(6):384-385.

[7]韩斌,曾淑云.温阳健脾法联合西药治疗2型糖尿病胰岛素抵抗阳虚证的疗效观察[J].中国当代医药,2012, 19(36):101-102.

[8]阮永队,陈红梅,莫冰泉,等.中医温阳健脾法与降糖药合用治疗2型糖尿病胰岛素抵抗阳虚患者70例[J].广州中医药大学学报,2007,24(3):184-187.

[9]王光明,王志高.益肾健脾法治疗2型糖尿病胰岛素抵抗的临床研究[J].甘肃中医,2009,22(4):25-26.

[10]陆勇刚.补脾益气生津法治疗2型糖尿病临床研究[J].中华中医药学刊,2014,32(5):1246-1248.

[11]陈勇.中西医结合治疗2型糖尿病临床研究[J].中国保健营养:中旬刊,2014(5):2856-2857.

[12]张世军.中西医结合治疗糖尿病60例临床疗效观察[J].糖尿病新世界,2014(7):24-25.

(责任编辑:骆欢欢)

R587.2

A

0256-7415(2015)02-0238-04

10.13457/j.cnki.jncm.2015.02.110

2014-09-30

四川省中医药科研专项项目(2013SZ0116)

郭强(1987-),男,在读博士研究生,研究方向:中西医结合内分泌系统疾病。

陈秋,E-mail:chenqiu1969@163.com。