主题教学设计发掘历史课堂核心目标

2015-10-08刘新明

刘新明

历史教学的有效性是历史教师必须终身研究的课题,一节历史课最重要的是什么?在参加福建省2015年高中历史骨干教师省级培训的过程中,特别是在听了戴加平老师和夏辉辉老师的讲座后,对这一问题有了更多的思考。正如夏辉辉老师的讲座中所言,很多专家学者都认为一节课必须一个中心,只是提法不同而已,包启昌老师提出“一课一中心”,李惠军老师提出“一课一灵魂”,聂幼犁老师提出“教学立意”,於以传老师提出“教学内容主旨”,夏辉辉老师提出“教学核心目标”。提法不同,本意相近,都调一节历史课应当围绕一个主题进行设计,发掘历史核心目标。带着新的理念,重新审视2014年下半年上的一节公开课《辛亥革命》,有了一些反思和体会,现将教学设计思路整理成文,以抛砖引玉。

1 “走向共和”主题的确立

如何突出教学主题,发掘核心目标是教学设计的灵魂。关于《辛亥革命》的资料和课例非常多,各有千秋,在学习与借鉴的基础上,特别是在认真学习华东师大聂幼犁教授在广东省普通高中历史课程改革新阶段成果展示会上展示的《辛亥革命》(两课时)的基础上,放弃了“原因、过程、影响”三段式的传统教学设计,决定采用主题教学设计。那么,《辛亥革命》一课的主题是什么?为什么?

1.1 从社会转型看,辛亥革命是中国结束千年帝制,走向民主共和的转折点。只有将辛亥革命置于中国社会近三千年的发展演进中,才能理解它的意义。中国在君主专制制度统治下已经几千年了,到了封建社会末期,虽然出现一些质疑君主专制制度的“异端”思想,但“国不可一日无君”的观念有着根深蒂固的影响,人们设想不出还可以用什么政治制度来代替它,到了近代,在辛亥革命以前,中国各种进步的社会政治运动不管如何激烈,都没有触动这个问题。胡锦涛《在纪念辛亥革命100周年大会上的讲话》明确提出“辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了统治中国几千年的君主专制制度,传播了民主共和的理念”。

1.2 从近代革命看,民主共和是近代中华民族探索救亡图存道路的选择。历史学家蒋廷黻在《中国近代史》中提出世纪之问:“近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?”先进的中国人经历了太平天国的空想,洋务运动的中体西用,戌戍变法的君主立宪梦,清末新政的垂死自救,一次次的失败历史证明了以上道路行不通,辛亥革命选择民主共和道路是时代的选择。

1.3 从孙中山个人看,民主共和是孙中山先生一生的希望,孙中山说:“我孙文此生没有别的希望,就一个希望,那就是,让共和不仅是一个名词,一句空话,或一个形式,要让它成为我们实实在在的生活方式让它成为我们牢不可破的信念”。孙中山先生在中国同盟会成立前夜的一次演讲中断然决然地指出:“世界立宪,亦必以流血得之,方能称为真立宪。同一流血,何不为直截了当之共和,而为此不完不备之立宪乎?”民主共和是孙中山眼中中国的出路。

1.4 从世界潮流看,辛亥革命是“亚洲的觉醒”的代表,民主共和是站在时代前列的选择,是中国迈向现代化的求索。19世纪末20世纪初,世界格局已经发生剧烈变动,虽然资产阶级民主政治成为时代的主流,但共和政体在世界范围内还为数很少,西方大国中实行了共和政体的只有美、法两国,亚洲连一个共和国也没有。从这一点看,孙中山先生不愧为“站在时代前列的伟大人物”,“创立民国”是一个前所未有的全新观念,有如石破天惊,因此,列宁视辛亥革命为“亚洲的觉醒”的代表。从今天来看,辛亥革命走向民主共和的选择彰显了中国现代化求索中的价值,引领中华民族走向复兴。

2 “走向共和”主题教学设计思路

【导入新课】解读孙中山中山装”视频

【设计意图】(1)结合APEC在北京召开,各国领导人都要穿中国服装的时政要点,从介绍中山装导入,增强学生的兴趣和民族自豪感,让学生认识到服装也是国家和民族的一张名片。

(2)孙中山在视频中说:“我孙文此生没有别的希望,就一个希望,那就是,让共和不仅是一个名词,一句空话,或一个形式,要让它成为我们实实在在的生活方式 让它成为我们牢不可破的信念”。让学生理解辛亥革命的突出功绩就是结束帝制,走向共和,让学生在初中知识的基础上提升对孙中山领导的辛亥革命的认识,明确本课的主题:“走向共和”。

【主题式探究新课】围绕“民主共和”主题,本课分“走共和之路”、“建共和之国”、“立共和之法”、“定共和之制”、“无共和之实”、“追共和之梦”共六个环节进行教学设计,进行探究学习。

1)“走共和之路”。重点分析为什么辛亥革命要走民主共和道路?

材料:孙中山:“满清政府可以比作一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本上彻底地腐朽了,难道有人只要用几根小柱子斜撑住外墙就能够使那座房屋免于倾倒吗?”围绕清政府是“彻底地腐朽的房屋”进行层层设问,让学生理解选择用革命的方式推翻清王朝,建立民主共和国是时代的选择,也是孙中山的选择。

【设计意图】19世纪末20世纪初,共和政体在世界范围内还为数很少,西方大国中实行了共和政体的只有美、法两国,亚洲连一个共和国也没有。但孙中山为首的革命党人在吸取历次革命教训的基础上选择革命道路。从农民阶级发动的太平天国和义和团运动的失败,到地主阶级洋务运动和清末新政的失败,到康有为资产阶级维新派百日维新运动失败,辛亥革命前近代中国在救亡图存道路上的尝试均以失败结束,选择用革命的方式推翻清王朝,建立民主共和国是时代的选择,也是孙中山的选择。

2)“建共和之国”。重点分析辛亥革命为什么能成功推翻清政府,建立民主共和国?

【过程与方法】学生自主完成学案:辛亥革命为什么能成功推翻清政府?偶然中的必然。

(1)物质基础:20世纪初,民族资本主义有了较迅速的发展。

(2)阶级基础:民族资产阶级登上了历史舞台。

(3)思想基础:西方民主革命思想的传播。

(4)组织基础:资产阶级革命团体与政党的建立。

(5)军事基础:革命党人发动的一系列武装起义。

(6)武装力量:湖北革命党人湖北新军中发展革命力量。

(7)有利时机:全国范围的保路运动兴起。

(8)武昌首义:武昌起义成功。

(9)民国建立:南京临时政府建立。

【设计意图】学生通过图片和文字结合的方式,自主完成学案,培养从材料中提取有效信息的能力,深刻认识辛亥革命能推翻清政府是偶然中的必然。符合高中学生的认知能力,真正体现学生的主体性。

3)“立共和之法”。重点探究《中华民国临时约法》从法律上否定君主专制,确立民主共和政体,推动中国法制化进程。

【过程与方法】引用《中华民国临时约法》内容,设计一组问题:

材料一 中华民国之主权,属于国民全体。

材料二 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行其统治权。中华民国之立法权,以参议院行之。

材料三 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之别。……国民享有人身、言论、著作、集会、结社等自由和请愿、诉讼、选举以及被选举等权利。

材料四 国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。参议院对于临时大总统,认为有谍叛行为时, ……可决弹劾之。

学生阅读上述材料,逐一完成以下五个问题,老师进行针对性的引导,及时评价学生的表现,并对“主权在民”重要的理论进行解读。

(1)材料一体现了什么原则?(2)材料二中的权力分工体现了什么思想?上述原则和思想是对封建制度下哪一体制的否定?(3)材料三中什么思想?有何进步意义?(4)材料四中,为了让“国务员辅佐临时大总统,负其责任”《约法》实行了什么政治制度?目的何在?(5)司马迁曾这样形容秦代到皇帝制“法令出一”“天下之事无大小皆决于上”纵观材料,你认为《约法》的治国思想和两千多年的封建专制主义最明显的变化在哪里?

【设计意图】《中华民国临时约法》是本节课的重点内容,也是学生理解从专制到民主的关键,为了让学生更深刻理解,需要师生共同解读材料,让学生提升从材料中提取有效信息的能力。通过问题的设计将本部分的重点、难点知识进行解读,如“主权在民”是整个民主政治的基础等重要理念,进而认识到法律是民主共和政体的基本保障。

4)“定共和之制”。重点探究辛亥革命建立民主共和制对中国近代化的重大意义。

【过程与方法】展示材料:林伯渠在1941年曾很有感慨地写道:“对于许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被过低估计的,这并不足怪,因为他们没有看到推翻几千年因袭下来的专制政体是多么不易的一件事”。

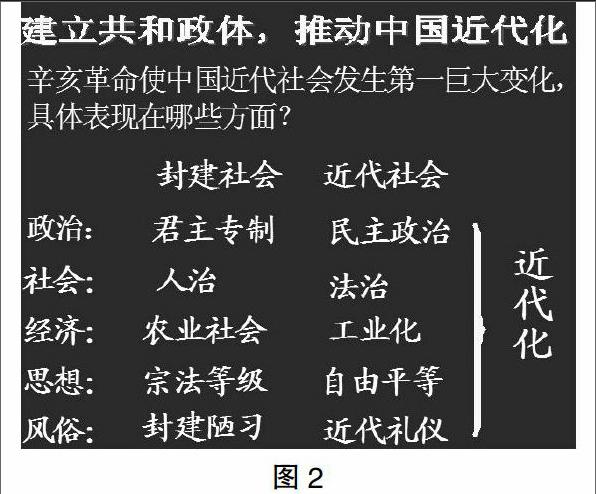

从近代化的角度设计图2PPT,让学生讨论后完成。

【设计意图】这是本节课设计的亮点,改变常规教学时直接分析辛亥革命历史功绩的设计,让学生从整个社会进程的角度看辛亥革命的历史作用,理解民主共和制对中国近代化的重大意义。同时让同学对封建社会和近代社会的不同有全方位的认识。通过问题的解决,提升学生思维能力。让学生站在结束几千年君主专制的角度理解民主共和在中国的深远影响,提升学生的视野和认识问题的高度。

5)“无共和之实”。重点探究辛亥革命后建立的民主共和制度仅仅是一个名词,一句空话,或一个形式,而没有成为实实在在的生活方式和牢不可破的信念。

通过对辛亥革命后掌权的北洋军阀政府和南京国民政府“举共和之名,行专制之实”本质的分析,让学生认识到虽然辛亥革命建立了民主共和国,虽然袁世凯复辟帝制和张勋复辟帝制都以失败告终,虽然民主共和观念逐渐深入人心,但是要真正孙中山先生的梦想,让民主共和成为人们实实在在的生活方式和牢不可破的信念,还有很长的路要走。

【设计意图】让学生认识到中国实现民主共和道路的艰难曲折。

6)“追共和之梦”。重点探究辛亥革命后,孙中山为首的革命先烈为追求民主共和的梦想而努力奋斗的革命活动,如二次革命、护法运动、护国运动。资产阶级革命追求民主共和的革命失败了,无产阶级革命家继承了历史使命,领导新民主主义革命,并最终取得了革命的胜利,建立了中华人民共和国,让中国真正实现了民主共和的梦想,从根本上改变了几千年来的君主专制制度,民主共和不在是形式,而是实实在在的生活方式和信念。

【设计意图】通过学习辛亥革命后争取民主共和的史实,让学生更深刻理解民主共和的实现不可能一蹴而就,从深层次理解在半殖民地半封建社会的中国,要真正实现民主共和,仅靠知识分子和资产阶级革命派是无法完成的。在中共的正确领导下,走中国特色的革命道路,最终实现了民主共和,过渡到下一节课《新民主主义革命》。

3 发掘历史课堂核心价值目标

三维目标“知识与能力”、“过程与方法”、“情感、态度、价值观”是教学的基础,课程标准是教学的纲要,但是作为历史教师,经常在反思上完这节课能让学生领悟到最核心的是什么?历史课堂核心目标是什么?带着这种思考,从中国历史的长河审视辛亥革命,突出“从2000多年的专制走向民主”的主题,让学生感悟革命先驱为实现“民主共和”和“振兴中华”梦想而终身奋斗的革命精神,进而发掘本节课的核心目标:孙中山等革命先烈追求“民主共和”和“振兴中华”梦想而终身奋斗的革命精神、爱国精神和首创精神。正如孙中山先生慨叹辛亥革命:“革命先烈的行为没有别的长处,就是不要身家性命,一心一意为国来奋斗。”正如《人民日报》的评论:在亡国灭种的忧愤中,辛亥英烈率先发出“振兴中华”的悲壮呐喊,以其“亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾”的高尚品德,“愈挫愈奋,再接再厉”的坚强意志,追求真理、不断进取的赤子之心,放眼世界、迎头赶上的雄心壮志,以及“天下为公”的博大胸怀,为后来者树立了爱国主义的精神丰碑,为民族复兴大业注入巨大精神力量。这种精神和核心价值观正是历史学科给学生最重要的价值。

[责任编辑:汤静]