复杂环境下深基坑工程降水技术*

2015-09-18

江苏省华建建设股份有限公司上海分公司 上海 200438

1 工程概况

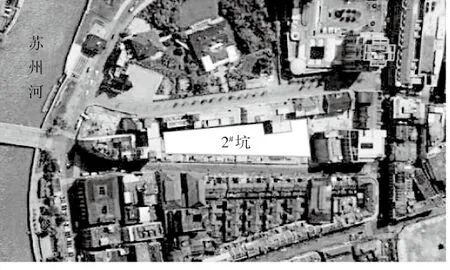

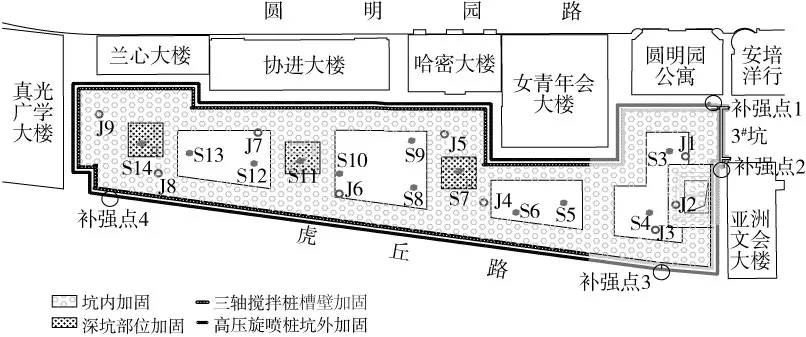

洛克“外滩源”位于上海市外滩历史文化风貌保护区的核心地块。2#坑在地块的中间,三面为历史建筑,西侧紧贴虎丘路,呈狭长形,南北长165 m,东西宽22~45 m,开挖面积5 283 m2,开挖深度17.70~19.70 m,局部集水坑最深21.60 m(图1)。围护采用厚800 mm地下连续墙,墙深33.80~43.80 m,槽壁加固内侧采用三轴搅拌桩,外侧采用高压旋喷桩兼作止水帷幕;4道(局部5道)钢筋混凝土内支撑;坑内采用三轴搅拌桩、高压旋喷桩加固。

图1 基坑与历史建筑相互关系示意

2 水文地质条件

1)勘察揭露的100 m深度范围内,主要由饱和黏性土、粉性土以及砂土组成,一般具有成层分布特点。基坑土层从上往下依次为:②1层粉质黏土、②3层黏质粉土、④层淤泥质黏土、⑤1层粉质黏土、⑤3层粉质黏土夹粉砂、⑤4层粉质黏土、⑦层砂质粉土。拟建场地为古河道切割区,第⑥层缺失,第⑤层厚度较厚,第⑦层受切割影响厚度较薄,局部缺失。

2)基坑底部位于第④层,灰色淤泥质黏土夹少量薄层粉砂。该层土灵敏度较高,具有触变性和流变性,坑底容易产生回弹和隆起变形。

3)潜水:浅部地下水属潜水类型,主要补给来源为大气降水、地表径流。基坑围护设计时地下水位按地面下0.5 m考虑。

4)第⑤3层灰色粉质黏土夹粉砂,含云母、有机质及腐殖质,土质不均匀。该层在场地北侧以黏性土为主,夹少量薄层粉性土;在场地南侧夹大量粉性土。根据附近工程的抽水试验,第⑤3层为微承压含水层,且与第⑦层砂质粉土层局部连通,第⑤3中的微承压水水位埋深一般在6.50 m左右。

5)第一承压水分布于第⑦层,该层承压水水头呈周期性变化,埋深一般为3.00~11.00 m。

6)2#基坑中部,女青年会大楼西侧是原文汇报大楼,现剩余地下室和桩基未拆除。地下室面积约为604 m2,底板埋深约7.20 m,厚度1.50 m,碎石垫层400 mm。桩基长52.05 m,采用φ800 mm钻孔灌注桩,共34根。

3 降水技术难点

1)深基坑周边环境复杂,虎丘路及对面的浅基础老建筑对降水引起的地基变形尤其敏感。

2)设置回灌井和抢险的空间紧张,深层回灌的难度大,降承压水必然会对环境的影响较大。

3)现场施工场地狭小,支撑上栈桥布置较密,坑底加固范围大,影响降水井的布置。

4)地下连续墙北段未能全部隔断⑤3层,南段未能全部隔断⑦层,第⑤3层与⑦层砂质粉土层局部连通,水文地质条件差,存在突涌的风险。

5)地下障碍物占地大,该部位在清障完成前无法施工深井,且清障过程中也需要降水。

4 降水方案设计

4.1 基坑底板稳定性分析

本基坑属于深基坑,必须充分考虑基坑底部的突涌安全性,须对⑤3层微承压水及⑦层承压水含水层的顶托力对基坑的稳定性进行验算,以防止产生高水头承压水从最不利点突涌的不良现象。可按下式进行验算[1-4]:

式中:F——基坑底面突涌安全系数,取1.1;

γs——基坑底面至承压水含水层顶板之间的层厚加权平均重度,取18.00 kN/m3;

hs——基坑底面至承压水含水层顶板之间的距离,计算时,承压水含水层顶板埋深取最小值;γw——地下水的重度,取10.00 kN/m3;

hw——承压水含水层顶板以上的承压水头高度。

4.1.1 承压含水层的初始水头埋深和顶板埋深

根据勘察报告,第⑤3层微承压水含水层层顶埋深为28.35~31.37 m,第⑦层承压水含水层层顶埋深为43.44~47.46 m。⑤3层微承压水水头埋深按地面下6.50 m考虑,⑦层承压水水头埋深按地面下3 m考虑。

4.1.2 基坑突涌安全性分析

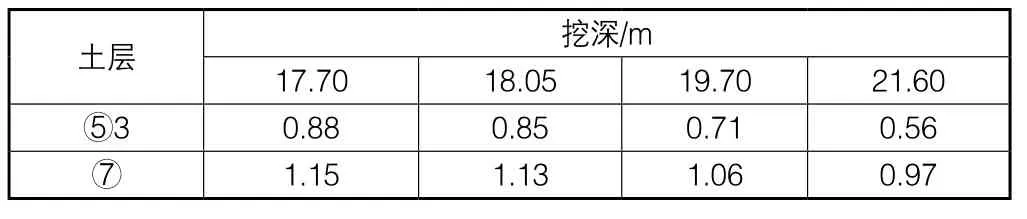

根据本基坑的不同挖深,分别计算⑤3层和⑦层的基坑突涌安全系数,计算结果见表1。

表1 基坑突涌安全系数

计算结果表明,对于⑤3层微承压水含水层,坑底的抗承压水安全系数全面偏低,应采取可靠措施进行加固。局部深坑部位抗⑦层承压水的安全系数稍低。

4.2 基坑抗突涌安全措施

1)深坑部分采用坑底全加固。深坑封底采用φ800 mm@500 mm旋喷桩,旋喷桩采用P.O 42.5级水泥,水泥掺入量30%,水灰比0.70~1.00(具体可根据现场试成桩情况调整)。坑内裙边和间隔设置的三轴搅拌桩采用坑底加固结合,以形成一定强度的水泥土,起到抗突涌作用。

2)坑内加固采用3φ650 mm@1 350 mm(搭接200 mm)三轴搅拌桩,桩长为地表下2 m至开挖深度下4 m。采用P.O 42.5级水泥,掺量分别为13%(坑底以上)和20%(坑底以下),水灰比为1.50~1.80(具体可根据现场实际情况进行调整,但需经过设计确认)。坑内加固搅拌桩28 d无侧限抗压强度不低于0.8 MPa。

3)设置减压井,根据施工过程中的监测情况制定减压降水的措施[5,6]。

4.3 疏干降水设计

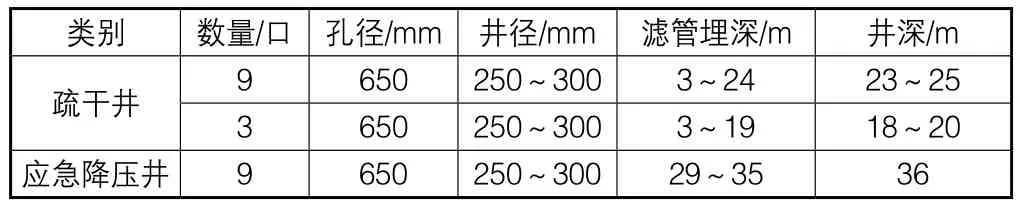

为确保基坑顺利开挖,需降低基坑开挖深度范围内的土体含水量。本基坑需疏干面积为5 282 m2,按照每220 m2布置1口疏干井,因本基坑部分区域为加固范围,且被分割为4个小坑,面积分别为475 m2、316 m2、586 m2、380 m2,疏干井数量分别设为2口、2口、3口、2口,共计9口;深坑部位仅在坑底采取封底加固,此范围周边为满堂加固,其他区域疏干井降水对此范围内起不到疏干效果,所以这3块区域需单独布井疏干,井深不宜超过坑底加固标高,深坑区域面积较小,每块面积为70~90 m2,需各设1口疏干井,共设3口。

4.4 降压降水设计

本基坑微承压水引起基坑突涌的风险较大,而且和第一承压水层局部连通。

参照相邻工地的降水方案,降低坑内微承压水必然会加大对周边环境的影响,特别是较为敏感的年久失修的老建筑。外滩源地区黏性土较厚,基坑降水没有必要降承压水。但要在深坑部位预设减压降水井,作为应急预案备用,有冒水再降,按需运行,不宜长时间降承压水,以免对周边环境造成较大影响。

再者,现场不具备回灌井的施工条件,即使回灌,深层也灌不下去,故不设回灌井。减压降水对坑外地面沉降有一定影响,预测降水将引起相邻地面的沉降。基坑有冒水时开启应急降压深井进行抽水,结合基坑施工工况,预估基坑开挖所需微承压水降水运行时间为90 d,根据理论计算,因降水引起的地面沉降分布呈扩散趋势,中心沉降5~13 mm。围护体较浅区域的外侧沉降比较大,围护体较深区域的沉降小一些。

4.5 井点布置

基坑内采用真空深井降水,降水施工应于开挖前30 d左右进行,坑内地下水位须降至开挖面以下1~2 m,结合支撑施工以及土方开挖,视降水及水位监测情况适当调整降水方案。在清障和桩基检测阶段,基坑采用明排降水,在先行拆除的部位设置集水坑集中排水,待清障完成后,再施工该部位的真空深井降水。但布置时也建议布置在深坑周边,避开坑内加固的三轴搅拌桩和高压旋喷桩,布置在深坑内会削弱坑内加固的封底作用。2#坑设置降水深井参数见表2。 坑内加固及降水井平面布置如图2所示[7]。

表2 降水深井参数

图2 坑内加固及降水井平面布置示意

5 降水安全措施

5.1 围护结构接缝处理

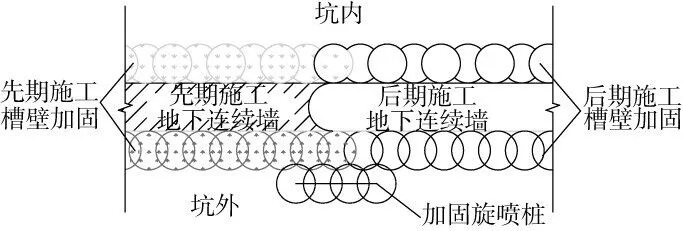

分期施工的地下连续墙和槽壁加固接缝是最易产生渗漏的部位。2#坑的地下连续墙共分3次施工,第1段是东侧与3#基坑连接处共用的地下连续墙,由于3#基坑的地下连续墙厚600 mm,而2#基坑的地下连续墙厚800 mm,且3#坑地下连续墙先施工,第2、3段则分别在世博会前后施工,故基坑开挖前必须对以上4处位置采用4根φ650 mm的高压旋喷桩进行接头防渗漏处理,深度同原槽壁加固(图3)。

图3 地下连续墙接缝处防渗处理示意

5.2 降水施工监测

委托专业监测单位对基坑围护结构和周边环境进行监测,根据监测数据实时调整降水作业。

在基坑开挖过程中,当发现基坑内疏干井的单井出水量没有显著减少时,应考虑地下连续墙是否渗漏,发现地下连续墙渗水的地方要及时堵漏,减少因基坑外水位变化而引起上层黏土层的固结变形。

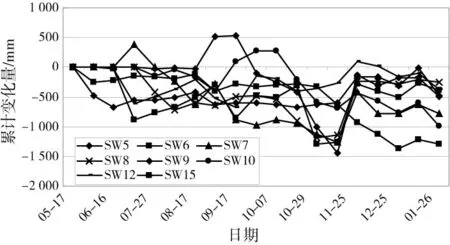

坑外水位下降报警值设置为500 mm,累计变化量见图4。虽最大降幅为2 000 mm,但变化速度不快,对降幅较大处的地下连续墙渗漏情况进行日常观察时,也未发现较大渗漏和地下连续墙劈叉开裂等现象。

在基坑开挖期间,坑内承压水头埋深随挖深逐渐降低。坑内减压井初始水位约在地下4 m,开挖10 m后开始下降,开挖至坑底时,水位维持在地下8~13 m,同时发现减压井J9管壁0.51 m附近有气泡冒出,并有少量细砂,跟踪巡查并未发现扩大趋势,故没有开启减压降水。最终,在保证周边环境安全的情况下,顺利地完成了深基坑施工。

图4 坑外水位累计变化曲线

5.3 封井措施

底板浇筑后,封闭全部疏干井,保留减压井,在后浇带位置预留泄压孔。主体结构施工结束后浇筑后浇带,同时封闭泄压孔、减压井。

6 结语

深基坑工程是系统工程,基坑设计、降水、监测、施工等单位要全面分析、协同工作,分析降水对环境的影响,保证基坑围护的施工质量。地下连续墙等止水围护结构在坑底以下出现接缝分叉、孔洞、冷缝,继而引起渗漏的基坑施工事故较多,且事故发展快、堵漏难,往往造成很大的损失。在基坑开挖前对施工质量难以保证和易发生渗漏的部位进行加固是必要的,即有漏必堵,防患于未然。

微承压水通常是指水头压力低、埋深浅的细颗粒承压含水层,对于工程的危害屡见报端,一般情况下都采取预降的措施,以保证基坑安全。施工前应认真分析本地区水文地质情况,多了解周边工程深基坑降水措施的实施效果,不能简单地认为有水就降,可采取坑底加固措施,或设置应急减压井,按需开启,从而减少对环境的影响。