闲置土地造林的林票制度研究

2015-09-16田富强

田富强

(西京学院管理工程系,陕西 西安 710123)

闲置土地造林的林票制度研究

田富强

(西京学院管理工程系,陕西 西安 710123)

为了利用宜林不宜耕闲置土地,借鉴地票研究成果,设计林票制度。解决新造林地的激励制度设计问题。使征占用林地和耕地者对新造林地者实施有效补偿,顺利完成林地红线额度稳健增长的目标。主要思路是建立林票交易市场,在新增林地面积中抽取一定比例,作为林票额度,通过林票制度与地票制度的链接,转变为建设用地指标,交易获取资金,补贴新造林地。

闲置土地;宜林不宜耕;造林;林票

1 林票制度的概念及提出背景

1.1 新造林地面临的压力

占用、征用林地情况严峻。占用、征用林地包括勘查、开采矿藏和建设工程占用或者征用;建设工程临时占用等情况[1]。林地违法包括:毁林开垦;非法占用林地实施城乡经营性项目建设、工程建设、开采矿石[2]。

新增800万hm2林地面积存在巨大压力。中央提出到2020年增加800万hm2林地的目标[3],相当于2010—2020年每年新增80万hm2林地。全国有4000万hm2宜林荒山荒地,5300万hm2可治理沙地,数量庞大的“四旁地”和一定面积的退耕地[4]。但造林激励不足。单纯的政策性造林,不能完全解决造林积极性不高、长期维护林地难的问题。造林面积大,新造林地投入资金有限,造林短期收益不明显。辽宁计划投资近30亿,将近20万hm2的超坡地退耕还林[5];配套15000元·hm-2。造林成本低的每公顷几千元[6],一般数万元[7],甚至还有数十万元的[8]。长期看,造林收益不低。短期看,每公顷林地的政策补助不高。林农对长期利益考虑不周,短期激励不足。

1.2 新造林地的激励制度需要解决资金和持续保有林地2个问题

1.2.1 激励新造林地需要巨额资金投入 目前主要依靠政府出资激励造林[5]。需要政府持续投入巨额资金造林80万hm2·a-1。如果配套15000元·hm-2,年需投入120亿元。10 a共需配套1200亿元。为了完成国家计划内的造林任务,要激励林农垦荒造林的积极性。不单纯依赖有限的政策资金,通过市场机制,给予合适的回报,通过制度设计激励造林。

1.2.2 难以巩固造林成果 要有机制设计保证资金来源的可持续性,建立激励与约束均衡的制度,保证持续保有林地。辽宁省规定,对非林地上发展速生林、原料林等由经营者自主决定采伐,不受采伐指标限制[5]。

1.2.3 新造林地的激励制度创新要从资金的可持续来源入手 首先,要有政策配套资金之外的可持续来源。政策资金数额不高,不足以激发造林积极性。如果通过林票交易可以获得收益,会促进新增林地很快增加。其次,规定林地必须长期保有,不允许随意砍伐。引入林票制度,激励与责任对等,不允许随意砍伐。增加政策外资金,林农砍伐林木受到有力约束。

1.3 新造林地的激励需要制度设计

要长期保留新造林地。建设用地市场有大量资金,新增建设用地指标缺乏。设计以地票为中介的制度,开辟不宜耕但宜林的荒地,增加林地长期保有面积,适当释放一定比例的新造林地作为建设用地指标。从建设用地市场获取资金,激励造林。解决激励资金和长期保有林地问题。

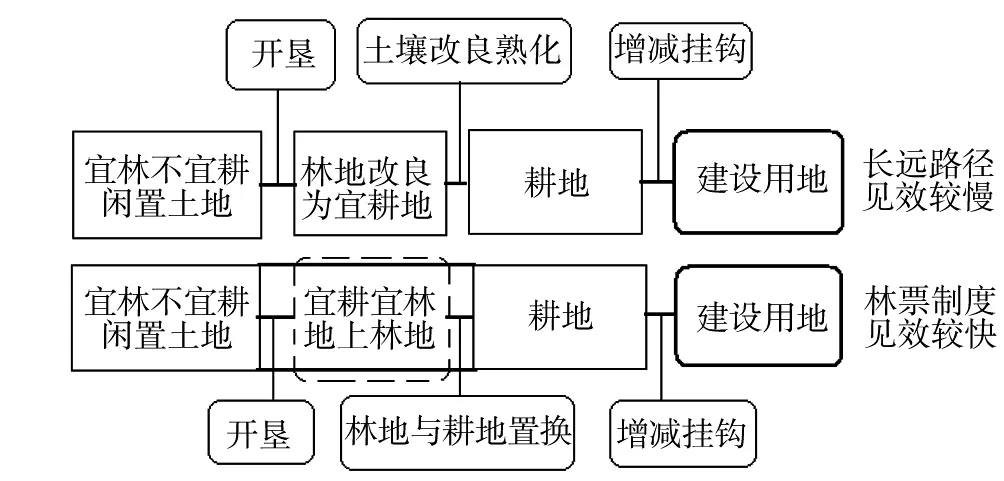

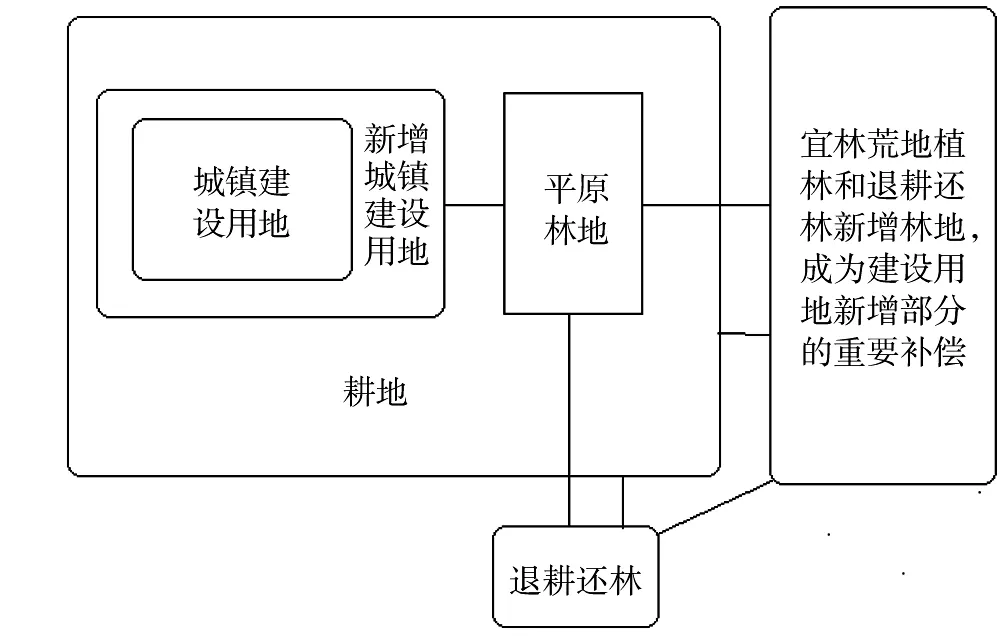

图1 林票制度是闲置不宜耕土地进入地票市场的较快路径

1.4 宜林不宜耕闲置土地的利用催生林票制度

首先,大量宜林不宜耕闲置土地的存在。因地质、地形原因,大量闲置土地不能耕作,但可造林。林票制度激励闲置土地资源的开发利用,增加林地面积。其次,双赢视野下,林地与建设用地指标同步增加。如果能使部分宜林闲置土地进入地票交易市场,则可能获取资金,激励造林。地票制度可以把闲置宜耕土地与建设用地资源直接连通。但是,宜林不宜耕的闲置土地直接进入地票交易市场存在障碍。需要走一条先林后耕的路径。闲置不宜耕土地进入地票交易市场有2条路径。第1条是传统路径,先把闲置宜林不宜耕土地开垦为林地,土壤改良之后,适宜耕作,进入地票市场,时间较长。第2条路径是林票制度设计(图1)。

根据闲置土地的禀赋,宜林不宜耕有3种:一是土质不宜耕,可以走第1条路径,也可以走第2条路径。二是不连片,只能走第2条路径。三是地形不宜耕,只能走第2条路径。

根据土质是否宜耕、面积是否零星、地形是否坡度25°以上,可以把不宜耕闲置土地分7类:1类土地不宜耕,连片,坡度25°以下;2类土地宜耕,零星,坡度25°以下;3类土地宜耕,连片,坡度25°以上;4类土地宜耕,零星,坡度25°以上;5类土地不宜耕,连片,坡度25°以上;6类土地不宜耕,零星,坡度25°以下;7类土地不宜耕,零星,坡度25°以上。从单项指标看,1、5、6、7类土地可用改良土壤的方法;综合来看,1类土地可用改良土壤的长期方法,也可用林票制度;2~7类土地只能采用林票制度。

1.5 研究进展

林票制度设计的基础即地票制度。地票指包括农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地,经过复垦并经土地管理部门严格验收后产生的指标。程序包括复垦、验收、交易和使用地票[9]。地票制度[10-18]重点为城镇建设用地服务,耕地并不是地票关注的核心。建立在林地利用基础上的林票制度[19],具有专业性和学科性;必须充分考虑林地的约束条件,高效利用接近耕地2倍面积的林地。林票更关心林地面积增加和林木蓄积量增加过程中的激励机制建设,涉及的问题比较特殊,比地票制度错综复杂。林票制度创新要从林业的行业特点入手,建立相对完整的林票制度体系。本文重点讨论林票制度如何通过在不宜种粮的宜林荒地造林,给地票市场提供建设用地额度,激励造林积极性,增加林地面积和林木蓄积量。

2 林票制度设计激励新造林地

2.1 林票制度比地票制度有新进展

新垦的不宜耕的林地,按照一定比例折算,置换为宜耕宜林的林地,根据总量控制、占补平衡的原则,在提高林木蓄积量的情况下,增加地票额度。地票资金用于林地开垦,增加林地总量,其中新增林地面积,称之为林票。允许新垦林地折算林票上市交易。输入激励因素,促进闲置土地资源在林业领域的高效利用。

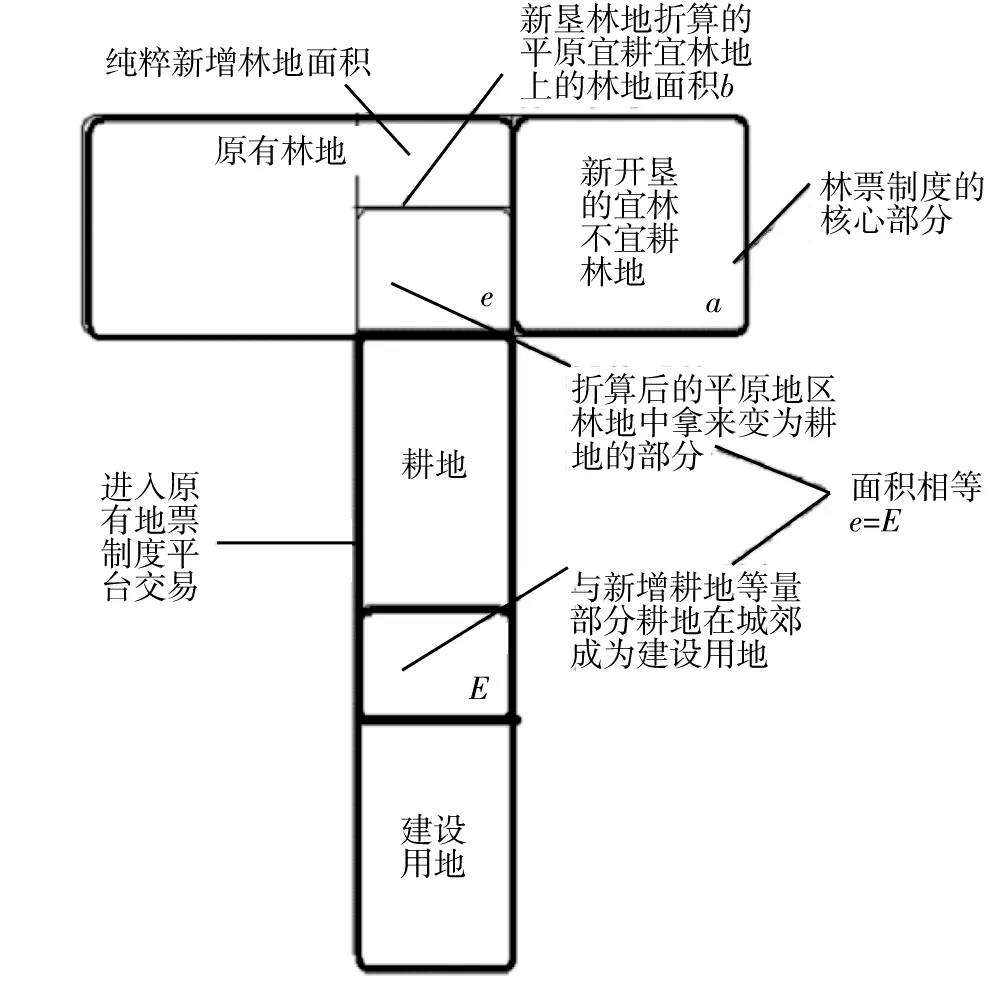

不能耕作的闲置土地上,造林面积(ahm2),可折算平原宜林宜耕地上林地面积(bhm2)。折算比率为c,b=ca。不同的闲置土地可以折算的特定区域的平原林地的比率c不一样。相同的闲置土地可以折算的不同区域的平原林地的比率c也不一样。在林地面积(bhm2)中,拿出比率为d的林地,面积为e,转为耕地,进入地票市场交易,交易资金m作为新垦林地的奖励。e=db=dca。

林票制度的激励来自与地票制度的衔接。面积为e的平原宜林宜耕地上的林地,转为面积为e的耕地e1。耕地增加e1,可占用面积为e1的建设用地E,获取地票资金M。E=e1=e=db=dca。假定地票每公顷交易价格为m,则M=Em。

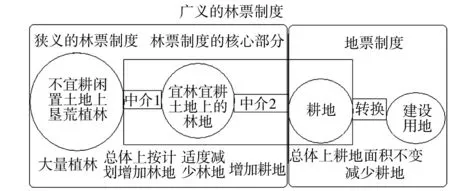

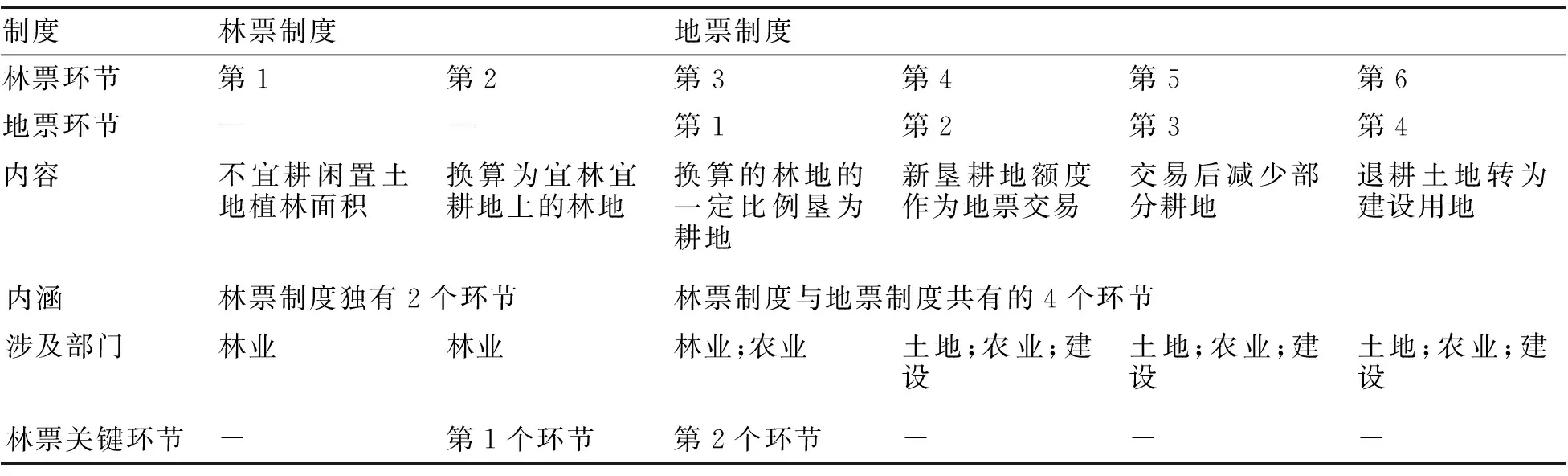

每公顷新造林地的激励资金与3种因素有关。造林ahm2,获取地票资金M。假定每公顷林地获取的地票资金为m1,则m1=M/a=Em/a=dcam/a=dcm。每公顷林地获取的地票资金与拿出多大比率新造林地进入地票交易有关,如果全部进入地票市场,则没有新增林地。林票制度要新增林地,d必须小于1。每公顷新造林地获取的地票资金与折算比率c也有关系。新造林地的林木生产力水平等于平原宜林宜耕地上的林地,是最佳状态。即0 2.2 林票制度的核心部分 林票制度的核心部分与地票制度衔接成为广义的林票制度。 2.2.1 林票制度的新增部分 林票制度比地票制度新增的部分是林票制度的核心设计。图2中,新垦的宜林不宜耕的林地,是增量。这部分增量要转变为2部分;一部分留作新增林地;另一部分转变为林票。 2.2.2 林票制度的关键环节 宜耕宜林土地上的林地是林票交易的关键部分。林票交易从宜林不宜耕闲置土地向建设用地市场的转移,必须存在一定数量的宜耕宜林土地上的林地。 图2 林票制度核心部分与地票制度衔接成为广义林票制度 2.2.3 新净增林地计算 新增林地面积等于新造林地面积减去林票交易的林地面积。图2中,新增林地面积有2种计算方法:一是在新垦的宜林不宜耕土地上计算;二是在折算后的宜耕宜林地上计算。因为存在折算比率,2种计算方法的结果不一样。第1种方法所得结果较大,把留作林地的原始造林面积称为非折算净留存造林面积,标记为a1,a1=(1-d)a。第2种方法所得结果通常较小,把折算后留作林地的造林面积称为折算净留存造林面积,标记为a0,a0=(1-d)b=(1-d)ac。因为0 3.1 林票交易制度实施前后林农每公顷新造林地获益 实行林票制度前,全部新造ahm2林地都保留为林地。没有抽取一定比率面积进入地票交易。政府补贴按照ahm2林地计算。实行林票制度后,抽取一定比率面积进入地票交易。全部新造ahm2林地的政府补贴不按照ahm2林地计算,而按照实际留作林地的原始造林(非折算)面积a1计算。假定每公顷政府补贴为m3,则面积a1补贴为M1,M1=m3a1。全部新造ahm2林地的补贴M2,等于政府补贴M1与地票收益M之和:M2=M+M1=dcam+m3a1=dcam+m3(1-d)a。每公顷总收益为m3。m3=M2/a=[dcam+m3(1-d)a]/a=dcm+m3(1-d)。 3.2 新造林地的造林成本计算 实行林票制度后,一部分林地最终进入地票市场,留作林地的面积减少。造林成本还按照原始造林面积ahm2计算。假定每公顷造林成本为g,则全部造林成本G=ga。 3.3 林票制度实施前后的激励力度比较 假定林票制度前每公顷净收益k0主要来自政策资助,新造林地ahm2,可获取的每公顷净收益k0=m3-g。林票制度后每公顷净收益k1=dcm+m3(1-d)-g=(dcm-m3d)+k0。林票制度实施前后,每公顷净收益的差距z=dcm-m3d。如果z≤0,则制度设计没有价值。花费了制度成本,不能新增林地。z必须大于0。因为d大于0。可以给出m的取值范围:m3/c 3.4 激励力度与造林面积关系分析 假定激励力度与造林面积存在关系,公式为:y=f(k)。即当净激励资金为k时,造林面积为y。可以推出:y0=f(k0)=f(m3-g)。林票制度实施前,收益主要来自政策补助,补助资金为k0时,造林面积为y0。y1=f(k1)=f(dcm-m3d+k0)=f(z+k0)。林票制度实施后,收益除了政策补助,还有地票收益,补助资金为k1时,造林面积为y1。林票交易减少了净增造林面积。林票制度实施后,造林面积中一部分比例d用于林票,变为建设用地指标。新增林地面积必须减去这部分。假设新增林地面积为Y2,Y2=(1-d)y1=(1-d)f(z+k0)。林票交易前后的造林激励发生变化。林票制度实施前后,每公顷收益差距z=dcm-m3d。新增林地Y3=Y2-Y0=(1-d)f(z+k0)-f(k0)。 3.5 林票制度实施前后造林质量比较 林票制度前,主要靠政策资金激励造林,激励不足。对新造林的管理,要求不严,质量不高。林票制度实施后,林票资金提高了激励力度。将新造林地完全纳入正规管理,造林质量提高。 4.1 地票占比取值的重要性 地票占比的取值高则激励大。林票交易市场最关心林票额度。额度与林票占造林面积的百分比关系密切。取值高,更大比例的新造林地可以进入林票市场。增加更多建设用地指标。林票资金多,造林积极性高。地票占比的取值高则建设用地多。获取更多建设用地指标,是林票制度的又一创新成果。地票的百分比更高,新增林地面积相应减少。建设用地指标更多。比值提升,符合建设用地市场的利益;比值降低,符合林业部门的利益。建设部门和林业部门存在此消彼长的利益关系。 地票占比的取值高,则激励大,造林多;建设用地指标增加较多,对城镇化和林农更有利;但是取值过高,新增林地面积减少;林业部门管理成本高。 4.2 林票制度成本与地票占比的取值范围 林票制度成本分摊到新增造林面积。必须使林票制度实施以后,新增造林面积的收益,大于制度成本。假设制度成本为W。林票制度实施之后比之前新增的林地面积多出Y3:Y3=Y2-Y0=(1-d)f(z+k0)-f(k0)。林票制度实施之后,多花费的制度成本W,分摊到Y3,每公顷分摊制度成本为w=W/Y3=W/[(1-d)f(z+k0)-f(k0)]。 为了多造林政府可以追加补贴。政府补贴为每公顷m3时,只能新造y0hm2林地,要实现新造林地再增加Y3,有2种出路:一是追加每公顷补贴;二是地票制度。第1种办法,政府可以给y0hm2林地之外,每公顷新造林追加补贴m4,激励新造林地再增加Y3。 分摊制度成本与政府追加补贴比较。采用哪种策略,要比较成本。如果w 根据制度成本计算地票占比的取值范围。如果:w W<[(1-d)f(dcm-m3d+m3-g)-f(m3-g)]m4 (1) 可以根据式(1)求得d的取值范围。 4.3 宜林宜耕土地上的林地面积影响地票占比 宜林宜耕土地上的林地面积是关键要素和中间环节。这部分面积有限,会影响地票占比的取值。实际上有限的宜林宜耕土地上的林地面积,制约了d的取值范围。假设宜林宜耕的林地面积是h,造林计划面积是i,可造林的不宜耕荒地面积为j。h制约着d的极值。极值计算公式为:jdc=h,可得: d=h/jc (2) 林票制度与地票制度相比,有很大制约性,要受宜耕宜林土地上现有林地面积的影响。 4.4 荒地面积影响地票占比 荒地面积决定地票占比。假设造林计划面积为i,可建林地的不宜耕荒地面积为j,a1=i,a=j,i=(1-d)j。 d=1-i/j (3) 可建为林地的荒地面积比较重要。可建林地的荒地面积影响地票占比的取值。如果无限,j无穷大,假设i一定,则d=1-i/j中,i/j接近0,d接近1;如果有限,其极值d=1-i/j。 4.5 地票占比的取值范围 首先根据(1)式找出取值范围。其次看宜林宜耕土地上的林地面积是否制约取值,如果是,根据(2)式,找出极值。再看有限的可建林地的荒地面积影响是否很大,如果是,通过(3)式,找出极值。依据范围(1)和极值(2)、(3),根据实际,斟酌决定d值。 5.1 林票制度是否主要是为林业发展 对林业部门来说,造林面积增加最关键。如果林票制度实施后,新增造林面积增加,则会采纳试点林票制度。林票制度中,净增林地面积如果低于制度实施前,需要控制地票比例。资金激励是关注要点。在保证新增林地面积比制度实施前有增长的情况下,林票制度可以解决造林资金来源和激励机制问题。有望维护好新造林地,提高造林质量。林票制度成本包括建立交易平台,维护交易制度的运行等。如果收益不能弥补制度成本,林票制度的建设运行就面临考验。如果制度从长远看,利大于弊,就要在启动阶段投入资源维护制度的运行,以后可从交易资金中抽取一定比例的制度维护经费。 5.2 林票制度拓展了建设用地指标来源 林票制度提供地票新来源;带来建设用地指标,促进城镇化建设。林票制度扩大建设用地指标来源,解决了更大范围的宜林不宜耕荒地进入建设用地市场的制度难题。地票试点辅之以林票制度,可有效解决城镇建设用地紧张问题。林票制度是地方政府城镇化的辅助制度设计。只要有地票制度的良好基础,林票制度的设计和推广会更快。 5.3 政府统筹林票制度 林业部门主推林票制度。林票制度涉及林业、建设和土地部门,比地票制度更为复杂。如何发展,取决于不同部门的统筹。最直接的受益者是林业部门。林业部门有动力促进制度的实践。土地、建设部门如果从统筹城镇化发展的角度来考虑,推进的阻力会更小,实施的成本会降低。建设用地指标短缺成为城镇政府主推林票制度的着力点。在建设用地指标增加方面,城市政府会认真审视林票制度的造林与建设用地指标的双重功能,特别是会认真考虑可能带来的更多建设用地指标。城镇政府力推林票制度可以提升闲置土地利用效率。林票与地票制度一起,深化闲置土地利用。 6.1 制度设计是否符合现有政策 林票制度严格遵循林地红线。严格的林地红线制度是林票交易的基础。林票制度要充分考虑新增林地问题,新造林地不能完全转变为林票,只能抽取一定比例作为林地开垦补偿费,其余比例必须作为新增林地。林业部门的任务是新增林地。林票制度解决新增林地的激励问题,林业部门可以是林票制度的直接推动者。林票资金激励造林,可以严格要求新造林地,必须严格遵循采伐规定。 6.2 制度成本与收益 林业部门更关心林地增加的成本。只有w 林业部门关注新增林地面积及其中长期保留的林地面积。如果筹集的资金解决了造林积极性问题,林业部门可以允诺一定比例的新造林地作为林票。如果刺激的造林积极性不足,留有一定比例的林票,就不符合林业部门建立林票制度的目的。 6.3 林票制度推广的制度因素 地票制度的健康发展是林票制度建立的基石。如果地票制度试点健康运行,林票制度就有好的发展前景。地票制度如果能在试点之后推广,林票制度更有价值。不能普及的地票制度,将会使其衍生制度缺乏配套。林票制度作为地票制度的衍生制度,其创新意义和价值取决于地票制度的走向。 林票制度设计严密科学,能够带来价值,无疑是造林实践所需要的。建立林票交易平台和维护体系,需要花费成本。成本低,有利于林票制度建设。如果闲置造林面积足够大,林票交易额能够达到一定水平,交易市场才活跃,交易量才饱满。要测算林票交易容量。 7.1 宜林宜耕土地上的林地面积是林票制度的关键环节林票需要宜林宜耕土地上的林地面积做中间环节。图3中,宜林宜耕土地上的林地成为新造林地与耕地之间转换的中介。第1次是把不宜耕闲置土地上的造林面积折算为宜林宜耕土地上的林地。第2次是减少一定比例的宜林宜耕土地上的林地面积,将部分林地垦为耕地。此时才进入地票运作领域。 图3 广义林票制度是狭义林票与地票制度的组合 林票制度和地票制度的中间环节比较。林票制度2次转折,才有新垦耕地。新垦耕地在林票制度中属于第3环节,但在地票制度中是第1环节。地票制度的第1环节,在林票制度中作为第3环节出现。林票制度共有6个环节,地票制度只有4个环节。林票制度最关键的环节是第3、4个环节,即把不宜耕闲置土地上造林的面积,换算为宜林宜耕土地上的林地;再把换算的林地的一定比例垦为耕地(表1)。 7.2 林地与耕地置换存在交易成本 实施林票制度,必须依赖地票制度。需要林业部门与农业部门、土地部门的密切合作,还要与城市建设部门做好协调。宜耕土地上的林地,作为中介,帮助实现林票交易。要听取宜耕土地上林农的意愿。做好激励设计,确保林农利益。 表1 林票制度与地票制度的环节比较 7.3 中间环节制约制度实施 如果宜耕土地上的林地面积不足,林票实施受到制约。要利用好宜耕土地上有限的林地。适当时候可以调节地票占比。林票制度涉及部门众多,联系困难,要制定详尽的操作规则。参照地票制度实施细则,调整好各方利益。 7.4 林票收益低于地票 7.4.1 林票制度中会留出一定比例的长期林地 全部新造林地都转换为地票,全部新造林地都为建设用地指标做出贡献。没有剩余林地。m1 7.4.2 平均到新造并留存的每公顷林地上的激励资金低于每公顷地票交易资金 拿出比率为d的林地,面积为e,转变为耕地,剩余的林地比率为(1-d)。这是就折算成的bhm2平原宜林宜耕地上的林地来说的。新垦林地是在不宜耕种的地点,要转变为地票必须与宜林宜耕土地上的林地折算。对于没有折算的新造的ahm2林地来说,保留林地的比例也是(1-d)。林票制度实施后,留作林地的原始造林(非折算面积)面积a1=(1-d)a。则a/a1=1/(1-d)。造ahm2林地的地票收益是:M=Em=dcam。这笔资金M分配到a1上。平均每公顷留作林地的原始造林(非折算面积)面积a1上,可以分配的地票收益是m2,m2=M/a1=Em/a1=dcam/a1=dcm/(1-d)。因为d<1。0<1-d。必须拿出一定比率d,否则林票的激励无从谈起,则0 图4 林票制度设计是林地布局的战略调整 7.5 林票制度是平原林地与宜林荒地的资源利用 林票制度是对土地资源的高效利用。所利用土地主要是宜林不宜耕的土地。包括土质不佳、面积零碎的土地。荒地植林,宜林宜耕的林地作为耕地,给建设用地市场投入新指标。林票制度可望实现林地资源的战略布局调整(图4)。 7.6 林票制度设计与地票制度的关系 7.6.1 土地资源类型不同 地票制度只涉及宜耕荒地与建设用地之间的关系,林票却涉及宜林不宜耕的荒地与宜耕宜林土地上的林地与建设用地之间的关系。林票制度设计中3种类型土地资源之间的关系要复杂得多。中间环节即宜耕宜林土地上的林地最关键。 7.6.2 耕地红线与林地存量增加压力不同 耕地红线的目标是守住1.2亿hm2耕地,不要求新增耕地。林地则不仅要求守住3.04亿hm2,2020年还要增加到3.12亿hm2。要想办法激励林农造林。 7.6.3 资金激励不同 ①政府补助资金不足,林农造林积极性不高,只能降低要求,允许其不经过林业部门审核,可以采伐林地。这违背持久增加林地的要求。实际上是一种权宜之计,根源还是政府的资金支持有限。这是地票中没有的问题,耕地新垦的成本要低得多。地票制度主要不是为了获得复垦耕地的扶持资金。林票要把造林的成本消化掉,必须从建设用地市场获取资金。②建设用地指标增加。林票制度中,获取激励资金,必须释放一定比例的林地,提供一定比例的用地指标。③三方共赢。林农为激励而植林;建设用地市场为获取建设用地指标而释放资金;政府则实现新增林地的规划目标。 陕西省眉县政府招商引资,准备在槐芽镇政府附近征占用耕地67 hm2建设槐芽湿地公园。地票制度中,一般通过先补后占、占补平衡获得建设用地指标。但眉县没有闲置宜耕土地。解决地票来源,必须引入林票。眉县境内有秦岭山地[20],很多山地不宜耕,因为政府补助少,农民没有积极性垦荒种植有生态和经济价值的林木[21]。在渭河南岸,眉县槐芽林场有130 hm2林地,土质宜林宜耕。 引入林票后,按照135万元· hm-2地票价格算,并取最高值,按照北京平原造林成本45万元·hm-2[8]计算造林成本,67 hm2林票收益3015万元,可以激励农民在秦岭山地造林201 hm2。等单位面积新造林地林木蓄积量达到成熟林的水平xsd后,可以交易林票额度67 hm2。假设秦岭山地成熟林林木蓄积量平均水平是槐芽林场的林木蓄积量xpy的50%:xsd=xpy×50%。秦岭林地201 hm2林木蓄积量等于槐芽林场100.5 hm2林木蓄积量:xsd×201=xpy×50%×201=xpy×100.5。槐芽林场拿出67 hm2林地,复垦为耕地,进入地票市场,提供67 hm2建设用地指标,支持槐芽湿地公园发展。槐芽湿地公园可征占用槐芽镇政府附近耕地67 hm2。耕地面积占补平衡。林地面积大幅增加:按照未折算的标准,林地面积增加134 hm2(201-67=134 hm2)。把秦岭山地的林地按林木蓄积量折算为平原林地,201 hm2相当于100.5 hm2(201×50%=100.5 hm2),林地面积增加33.5 hm2(100.5-67=33.5 hm2);与减少的67 hm2相比,林地面积增加50%(33.5/67=50%),林木蓄积量增加50%(100.5/67-1=50%)。山地造林质量低于平原,但林木蓄积量与林地面积同时增加,增幅很大。 通过引入林票,以槐芽林场林地为中介,解决了槐芽湿地公园占用耕地的建设用地指标和秦岭山荒地的造林激励问题。按照最低地票价格计算,农民造林可获资助45万元·hm-2;与政府补助相比,激励更大。槐芽林场拥有充足的宜林宜耕林地是地票交易的关键环节。 [1]国家林业局.占用征用林地审核审批管理办法(2001年2号令)[EB/OL].(2009-12-29).http://www.forestry.gov.cn/portal/sbj/s/2653/content-419561.html. [2]温雅莉.国家林业局“亮剑行动”剑指林地违法[EB/OL].(2011-08-01).http://www.forestry.gov.cn/portal/main/s/195/content-494360.html. [3]焦玉海,刘娜微.我国将严格林地用途管制,实现森林面积占补平衡[EB/OL].(2012-01-05).http://www.mlr.gov.cn/xwdt/bmdt/201201/t20120105_1055067.htm. [4]戴永务.森林食品是粮油安全的重要保障[EB/OL].(2013-04-24).http://www.forestry.gov.cn/main/72/content-597889.html. [5]杨翼,曹元.抓好“三量”促进生态建设激励非林地上造林[EB/OL].(2011-12-28).http://env.people.com.cn/GB/16744204.html. [6]钟平环.杉木造林与其效益讨论[EB/OL].http://www.1mishu.com/lunwen/lylw/zljslw/201302/748189.html. [7]慎志远,时岩.机制发力,淅川创新造林模式突围“石漠化”危机[EB/OL].(2013-03-21).http://henan.people.com.cn/news/2013/03/21/671218.html. [8]廖爱玲,温来升,柴亚军.北京平原造林成本每亩3万元[EB/OL].(2012-02-27).http://business.sohu.com/20120227/n335950365.shtml. [9]百度百科.地票[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/2055850.htm. [10]陈晓军,张孝成,郑财贵,等.重庆地票制度风险评估研究[J].中国人口·资源与环境,2012(7):156-160. [11]程世勇.地票交易:模式演进和体制内要素组合的优化[J].学术月刊,2010(5):70-77. [12]段力志,傅鸿源.地票模式与农村集体建设用地流转制度的案例研究[J].公共管理学报,2011,8(2):86-92. [13]邱继勤,邱道持.重庆农村土地交易所地票定价机制探讨[J].中国土地科学,2011(10):77-81. [14]吴义茂,建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转——以重庆“地票”交易为例[J].中国土地科学,2010(9):24-28. [15]杨继瑞,汪锐,马永坤.统筹城乡实践的重庆“地票”交易创新探索[J].中国农村经济,2011(11):4-9. [16]张鹏,刘春鑫.基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索[J].经济体制改革,2010(5):103-107. [17]尹珂,肖轶.农村土地“地票”交易制度绩效分析:以重庆城乡统筹试验区位例[J].农村经济,2011(2):34-37. [18]程世勇.城乡建设用地流转:体制内与体制外的模式比较[J].社会科学,2010(6):45-52. [19]田富强.林地总量控制与占补平衡下的林票制度试析[J].西北林学院学报,2013,28(6):237-243. [20]王青宁,马明科,钱拴提,等.秦岭油松飞播林的空间结构规律研究[J].西北林学院学报,2014,29(1):60-63. [21]折小园,弓弼,王晓斐.经济林木在陕西新农村人居环境绿化中的应用——以关中地区为例[J].西北林学院学报,2014,29(1):234-239. Study on Forest Ticket System of Idle Land Afforestation TIAN Fu-qiang (DepartmentofManagementEngineering,XijingUniversity,Xi′an710123,Shanxi,China) In order to use for reference for cultivation of idle land,land ticket ticket system research,design of forest.To solve the problem of the incentive system design in new plantation.Make requisition and occupation of forest land and cultivated land and effective compensation for new woodland,successfully completed the land red line line steady growth target.The main idea is to establish forest ticket market,select a certain proportion in the new forest area,as the forest line vote,linked by Lin Piao system and ticket system,changed into construction land index,financial transactions for new plantations,subsidies. idle land;not cultivated for afforestation;forest ticket 2014-09-14; 2014-10-15 陕西省教育厅2013年科学研究计划(人文社科专项)项目(贫困农村建设用地资源利用与“两联一包”扶贫工作机制相结合,2013JK0158);西京学院科研基金项目(XJ130129) 田富强(1972—),男,陕西扶风人,西京学院讲师,从事农业经济管理研究。E-mail:13572890212@126.com。 10.13428/j.cnki.fjlk.2015.03.034 S757.4 A 1002-7351(2015)03-0153-09

3 林票交易制度实施前后新造林地比较

4 地票占比的取值

5 从管理部门的视角看待林票制度设计

6 林业部门对林票制度的考量

7 林票制度激励的进一步研究

8 林票的具体案例