中间地带

2015-09-14廖莲婷

⊙ 文 / 廖莲婷

中间地带

⊙ 文 / 廖莲婷

廖莲婷:一九九二年生于广西,华东师范大学研究生在读。作品散见于《青年文学》《民族文学》《诗刊》《星星》等刊。曾参加二〇一二年《星星》诗刊夏令营,二〇一五《民族文学》重点作家改稿班。

铁道边有一条街。街边是几层高的楼,一楼是店面,或为小卖部,或为餐馆;一楼之上有的是住户,有的是简易旅舍。这样的街区虽小,但如麻雀般五脏俱全。我无法具体地说出,这里容纳了多少人,也无法准确地辨认进出于楼房的人的模样。他们的生活和我隔着一个街道和一条铁路,只有列车通过时,我们才感受到相同的震颤。

关于这样的一条街,我在写字台边写它们的时候,有时故意隐藏了某些东西,有时又添入了想象的成分。他们的生活是具体的,而我只是隔岸观火。我知道,只要我迈开脚步走过去看一看,或是和那里的某个人聊聊天,现实也比我在对面观望来得具体和有故事性。可是我从未这样做过,或许是心底的那一份聪明告诉我,我们不是一样的人,即使我以亲近的姿态靠过去,他们也会以一种疏离的尊敬拒绝我进入他们的内心。

这一片街区不是一开始就有的,听说是大学城建立后才慢慢兴起。原有的农田消失了,高楼迅速崛起,迎接四面八方到来寻找口粮的人。有人说此地以工厂、学校、墓园为主。的确,除了残存的一些农田和菜地,附近有好几个大的工业区,聚集了两个985高校和其他大中专院校,至于墓园应该也是有的,只是我从未到那样的地方,也就不曾见过。我站到窗前,最先看到的是东北饺子馆,开馆的是三口之家,一对夫妻带着一个儿子。男人又高又胖,典型的东北大汉,给客人送饺子时脸上总是挂着憨厚讨好的笑容。妻子是娇小黑瘦的安徽人,收账时精明能干,算术飞快,干净利落。他们的儿子刚上小学二年级,晚上在母亲收拾擦干的油桌上写作业。在这样的家庭里成长的男孩显得过于乖顺,从未见过他闹脾气,有时没有作业,还帮母亲收拾餐馆。这种生活吸引着我的分析力,那贫穷而认认真真过活的劲儿,那忍受顾客的傲慢却能以微笑化解的精神状态,那卖出最好饭菜却胡乱吃颜色惨淡的剩菜的生活方式,与其说他们是豁达,不如说是处于底层而养成的不计较。他们笨拙,缺少改变,待在局限的地方重复着过去的日子。

白天街道看上去热闹而嘈杂,除了生意不错的各种店面,还有流动的临时摊点。那些摊位陈列着爆米花、水果、红薯等,路过的学生都会掏钱买上一些解馋。我见到过一个长相一般但十分丰满的姑娘,陪同她的母亲摆摊卖炒粉。她经常满头大汗,薄薄的衣服湿透了贴在身上,现出球形的奶子,在她飞快地挥动锅铲时一颤一颤地颠晃,过路的男生透过眼镜片斜眼瞟,不光姑娘没有察觉,母亲也没有在意。等到母亲偶尔去解手,街道麦粉店铺的大儿子立马走到她的摊点要吃粉。她扭捏、嗔怒,知道他故意逗她,可是过了些日子却见他们要好了。一楼的排气箱不时地传出油烟,慢慢地显得呛鼻。有时顾客吃剩的汤水也会被随意地倒在门前的路边,经阳光蒸晒便发出异味。眼前的一切渐渐裸露出烟熏火燎、黑乎乎的生存底色,让人忍不住把窗户关上,以隔开这脏乱的世界。

街道的尽头是一条宽阔的大道,通往海滨的小镇。那条道上的车开得飞快,每次我骑车路过,总会攥紧车头,小心翼翼,直到紧张得衣服湿透才顺利穿过马路走向教学区。宿舍区到教学区还要路过一片工地,过江隧道如火如荼地修建了好几年。挖掘机和钩机上坐着满头大汗的工人,他们的衣服透着一种随意和粗糙,无论春夏秋冬,他们的身上脸上都沾满了泥土。他们开拖拉机碾过地面时,车身震颤着发出咔嗒咔嗒的声音,这声音是他们和我的唯一交流。

每天会有直升机飞过这一片天空,我无法想象从上面看下来,是一幅怎样的图景。总之,这里住着饱学多识的教授,朝气蓬勃的学生,灰头土脸的工人,奔走忙碌的小贩。生活在继续,我每一天都在试图观察他们,想在他们身上寻找到生活的密码。一个旁观者的关心甚至是廉价和矫情的,至今我仍然无法看透处在城市围中的新开发区。生活在这里的人,似乎正处在某项巨大的城市计划中,好像又处于社会的底层,有人曾把这样的区域叫作中间地带。是的,中间地带,容纳形形色色的人,同时又悄悄地进行着某种敏感的过渡。有一天,当我匆忙地穿越尽头的那条大道的时候,我感到了某种与生命相似的东西。从农村到大城市,通过不断的考试而变换生活的我,在衣着、知识和社会身份上已经是一个文化人了,然而我的血液、自尊,甚至未能完全矫正的口音,时时透露居住在故乡的其他农民亲戚所本有的一切。像我这样的人曾被定义为两栖动物,游走于乡土与都市之间。

毕业临近,我的生活越来越忙碌。随着生活压力的增大,我渐渐地感到失眠和头疼,这一切消耗着我的精力和耐心。尤其在父亲失业后,我为在读高中的弟弟和已年届六十的鳏寡伯父的生活而担忧。我想继续我的学业,而家中又失去了稳定的生活来源,责任渐渐地显露在我的肩上。那些日子,我拼命地写稿子,甚至参加我向来不愿涉及的文学比赛以期获得奖金。一些朋友劝我要放松心情,而我已经习惯了想把一切事情做得更好。从小好强的脾气使我不愿接受生活中的败笔,我希望我的亲人能够因为我而过上更好的生活,对完美的渴望早已根植在我的大脑里。那时,我一下子在一种新的境遇中窥见了自己生活的贫瘠和芜乱,我已成年而身无积蓄,这种失于保障的生活,多么像街区的那些楼房啊。我几乎不再有勇气观看窗外的风景和打量奔忙于生活的人,对路过的一切熟视无睹。一幅曾经打开的画儿被遗忘了,取而代之的是平行而相似的生活无声地进行。窗帘拉上了,一块布成了理想的隐蔽,遮住了我敏感脆弱的内心。

我自己的生活慢慢冷淡起来,背着书包穿越许多热闹也无动于衷。有一天傍晚,我终于在结束一天忙碌的时候,坐到街区的一个面馆里吃面。这真是一个兴隆的面馆,桌旁坐满了人,门外的过道缝隙也挤满了桌子和人。冒着热气的汤锅发出鼎沸,响应肚子里咕咕的叫声。老板是一对中年夫妇,自己拉面煮面,生意很是好。挤在桌子边的客人,彼此靠得很近,有的大声说着话,有的只是安静地等待热腾腾的面端上来。灯火下是各色各样的人,收藏着悲欢或高谈着日子。这样的场所,人与人处在如此近的距离,呈现着生活的某种本相。

第二天,我搬离了那里。随着时光的流逝,清晰的记忆只剩下一些模糊的轮廓,那些街道和楼房慢慢地变成色彩斑驳的图影,甚至在潮湿的天气由于心情沉闷而剥离了色彩,变成了扭曲的黑白画面。由于不断努力,生活渐渐有了些起色,我写下的文字赚来收入,使我和弟弟的学业暂时得到了维持。因此,为了淡化一些疼痛,我决心换一种环境。

我在别处租了一间房子,同租的舍友是一个上海人,生活渐渐地和以往不同了。

第一个改变便是第一咖啡时间。第一咖啡时间不是一个地方,而是舍友和我的一个约定。两人共室,要想和睦相处,每个人都得互相尊重彼此的习惯。她习惯早起,并且要喝一杯意式咖啡,边喝边说话,还喜欢有人倾听。就这样,我们一直拥有着只属于我们的第一咖啡时间。

舍友是我有过深交的第一个上海女人。我认识她的时候她“还不是一个女人”,一年后她告诉我她有男人了。她的穿着一直鲜艳亮丽,走在路上回头率百分百。在一起个子矮而土气的我显得很寒碜。

搬出来住的第一个春天的早晨,成群的小鸟沿着铁路飞来了,飞的高度刚刚掠过城市房屋的顶部。它们越过宿舍区外的油菜花地,然后回到黄埔河滨,有时好像要叫醒窗户里熟睡的人,落到了阳台边的树上。暖风袭人,严寒随着融入泥土的冬落叶子化掉了,空气中弥漫着氤氲的花香,浓睡在醉人的春日越来越长,在处处的啼鸣声中太阳已经升得老高了。

小区的樱花道,粉红色的花瓣轻盈盈地开满枝头,青春靓女走在花道上,使人感到春天浓郁得好像要化成酒。头戴红帽的姑娘率先跑到花廊下,一阵风吹过,几缕花瓣落下来,在姑娘身后缤纷飞舞,摄像机的快门咔嚓一声,美人定格在相片格式中。

粉花映着白墙、蓝天,宛如色彩分明的油画。花香把蜂蝶招来,高低起伏线条鲜明的花瓣,均匀地呼吸着阳光雨露。修整过的低矮的草丛上,蝴蝶双双飞舞戏耍,忽而掠过草丛,忽而迎着落花翩跹,飞来飞去呈现缤纷的群舞。张爱玲有句经典的描述,“蝴蝶是花的鬼魂,回来寻找它的前身”。我的舍友在春风中露出甜美的笑容,摇动着曼妙的腰肢,在每一个路过她的人眼中留下妩媚的动影。某个外企高管开车把她接走了。这是进入春天来,每个周末都会发生的事。她一如既往地进行她的绚烂。

星期天,我在电脑前看电影,灯光灭了,彩色的画面源源不断地滚来,华丽而哀婉,精彩处总能扣人心弦,甚至赚人几滴眼泪。她回来,端着一杯咖啡和我说,我们真是不一样的人啊,你好像生活在八十年代,而我已经进入了未来,这种未来是通过男人感觉到的。于是那天她用一杯咖啡的时间,对我讲述了她怎样由一个女孩变成一个女人……这个女生,不,这个女人,时时都能显现她优越而性感的本色,成熟和美丽不知来源于都市文化,还是来源于她萌动的身体。事实上,在身体上我是很保守的,如果身体和灵魂有一条地理分界线,那就是婚姻。婚姻像巨大的玫瑰色的岩石横亘在身体与灵魂之间,直到相应的仪式结束,才能沿着灵魂的道路抵达并占有身体。是否所有农村出来的女孩都如此?当然不是,或许和城乡差异无关,只是个人问题。爱情的某些神秘特性,使爱情不同于其他感情,有时候让人眼中挂着无法克制的浸透柔情的眼泪。

第二天我出门,看到路上残留着死猫的碎片,那是来往的车轮碾压的。邻居家的小女孩蹲在路边,褶裙袖子蒙在眼睛上,一个人专注而细致地哭泣。那是她家的小猫,它的前爪曾经轻盈地搭在她的手心,它光鲜的绒毛曾经接受她小手的爱抚。最近的一户人家,一个老太坐在门前晒太阳,早晨的阳光打在她干瘪的脸上,现出如同猫须般的皱纹。这真是一个有趣的生活图景,由于一种诙谐的组合使它产生了某种象征。

我隐约感觉到,如果这是一个延展性的画面,柔弱纤细的女孩处于天真而苍白的开端,慵懒倦怠的老太置于麻木而死寂的末尾,那么其间错综复杂的景物隐藏着一张成熟魅惑美丽性感的脸。这张脸冥冥中与舍友的脸重叠,散发着神秘和魔力。如果你在夜晚梦见过红狐,类似于聊斋的剧情,像电影《画皮》里的那样恐怖而迷人,但是因为热血一样火辣的颜色,而比电影里的白狐更野性和妖媚,那么你红扑扑的心脏,是否已经跳动着生命中不一样的节律,犹如花朵进入了饱满的春天?

每一个月夜,月光像风一样轻曼地从窗户进来,如水一般在屋子里流淌。而红狐随着呼吸和心脏的跳动从血管里流出。这种想象源于生命的本能,而这种审美性的感知却源于文学的经验。让我觉得自己不可思议的就在于这一点,我明明和街区里生存的那些人一样有着相同的感官和喜怒哀乐,却用不相同的语言表达,而这种不相同的表达耗费着积累已久的学力。

就在不久前,有人和我说:“你的语言和表达已经到了一个水准了,基本上不会失手。接下来要注意题材和视野,开阔起来,深邃下去。”我想,这似乎是在说,我已经掌握了一套能打动人或者迷惑人的语言和表达技巧。如果用文明和开化来衡量,我在语言上已经很开化了。那么,题材和视野意味着什么呢?是否意味着我要去挖掘那些底层需要关注和同情的人?而自小的贫苦经历告诉我,条件优越者居高临下的所谓身处同情,并不能触及贫苦的内核,同情者只是单方面地满足着自己的道德优越感,却从未能改变贫苦者的处境。贫苦者想要摆脱自己的劣势,只有通过自身的努力和隐忍,不断地在狭小的空间里承受住压力,一丝不苟地为改变而经营。就像那些处于中间地带街区的人,他们仰望耸立在他们之上的大厦然后感觉到自己的缺陷,低下头的时候默默挑着重物艰难地前行。是低头看到更多,还是站在高楼视野更开阔?毋庸置疑,在高处能看得更远,而低头才能看清脚下要走的路。题材是一个路径,而视野是跳出身处之地,在他者的参与下进行自我关照和自我定位。

出没于城乡之间,我这一类被称为两栖动物的人,分裂地生长着,经历着还未能完全融合的两种文化的撞击,有时因撕裂而遍体鳞伤,有时因纷繁复杂而充满张力。从出生到死亡,进行着生命的过渡,也牵扯着文化的弥合。面对都市,我和身处的街区找到了某种共鸣。

然而,就在我提笔要写这个街区的时候,我嗅到了舍友由于手的摇荡泼洒在桌面的咖啡残香,鼻孔感觉有细微暖意的刺激,随即手心沁出了汗水,笔滑落了。

房间摆着一张红色沙发,这就是我的梦幻总为红色的原因。沙发前是一个玻璃桌,上面放着白色的咖啡瓷杯和透明的高脚杯。舍友喜欢白色的用具,它们把她的手衬托得更白,而高脚杯是她喝红酒用的。有时她也会请我和她喝上一两杯,她细长的手指捏着杯脚递过来,说怕什么,干了它。我怕被笑话,接过一口干了。她随即大声笑起来,说你这人有意思。从那时开始我知道,她并不讨厌我。

下午,风吹得窗外的树叶沙沙沙地响,阳光透过高大的法国梧桐落在地面,星星般的光点细细碎碎,美好得让人想哭。我开始忘记往日的压力和繁忙,安静地享受下午应有的慵懒。偌大的房间只有我一个人,此时不需要顾忌舍友的感受,便蹭掉拖鞋随意地躺在沙发上吃零食。

我把空调开到二十八度,我身体适宜的温度,然后看着遥控器上显示的雪花,满意地斜躺着。正当我昏昏欲睡的时候,门铃响了。我不知道会有什么人来,因为我们的房间从未有人到访。就算是舍友的男友,也只是把她送到楼下,并不曾到过屋子。这是我和舍友的另一个约定,我不允许陌生男子窥视我的房间,虽然舍友说他不是陌生人,但是这并不代表我不这么认为。

我没有起身开门。但是门铃持续响着。也许是舍友回来了,她忘记拿钥匙的时候总是这样不停地摁铃。于是我迷迷糊糊地起身,把门打开却见一个西装革履的男人独自站在门前,他友好地向我问候,正是舍友的男友。我猝不及防,本能地堵在门口,微笑着说舍友不在。他把手把在门上,说我可以进去等吗?我左右为难,不知道怎样做才得体。最后出于礼貌,我让他进了屋子。

我给他倒茶,他说他不喝茶。我说那咖啡可以吗,他也说他不习惯午后喝咖啡。我便什么都不做,安静地坐在他对面的沙发上。

这的确是一个讨人喜欢的男人,身材高大,生着一张英俊的脸,目光看人时柔和得似乎满含深情。他看见我桌子上的稿纸,随手拿起飞快地翻了一遍,然后抬起头问我,这是你写的。我点点头。他又说道,你是作家?我不置可否,笑了笑说算是吧。他马上接着说,写作的女人是美丽的。听到这句话我心里扑腾地跳了一下,随即脸红了,可是很快又平静下来。无疑,这是个说话会讨女人欢心的男人。我必须打起精神用十二分的聪明应对他。

他把扣在桌面的高脚杯翻过来一只,接着准备翻第二只。我马上说我对酒过敏不能喝酒。他对我的话感到诧异,说哪有作家不喝酒的。我不理睬他,他就自斟自酌起来。这个男人和舍友真是天生的一对,喝酒的时候动作和神态都很相似,慵懒而潇洒地把杯子举高,眼睛从杯子的上方观察着你,随意地喝下一口酒,只见红色的液体流过纹路美丽的嘴唇,杯子回到桌子上时已经空了。

一个人喝着无聊了,点上一支烟,烟雾很快在房间弥漫开,我实在不喜欢这种味道。他眯缝着眼睛打量我,说你不喜欢?我没有回答,僵硬地坐着。他把烟掐灭了,坐近了些,说我们聊会儿天吧。我极力保持着头脑清醒,撕开一包饼干,一片一片往嘴里塞。他笑了笑,赞美起我来,你有精致的五官,尤其眼睛很迷人,不该打扮得这么朴素。他的眼里闪烁着欣赏的目光,我知道这些自认为聪明和自我感觉良好的人都是如此说话的,我已经在舍友那里领教了许多。

后来外面刮风,不久下了雨。真是令人沮丧。雨下得太大的时候,屋子里便觉得闹,好像所有物件都濡湿了,洗手间的墙面现出斑斑点点的霉迹子。风把雨吹进,空气更加潮湿了,我起身把窗户关上,然后拨响室友的电话,叫她无论如何赶快回来。她说下着雨呢。雨声越来越响,听得分外清楚,仿佛就在耳根底下。我更没精打采了,这样的恹恹的天气,人困得整个像一首词了,可是还得陪着一个陌生男人,我的心里悲凉起来。光线弱下去了,红色沙发呈现出一种暗色调,上面掠过灯罩大的黑影,面皮的料子闪着水纹,像中世纪礼拜堂里的壁画。

你喜欢张爱玲吗?他冷不丁地问。哦,有过一个编辑说我的语言像她,我淡淡地回答。真好,我最佩服她《红玫瑰与白玫瑰》开篇的描述,但是说实话,作为男人我还是觉得她毒辣刻薄了些。哦,我倒觉得她说得很在理,我仍然淡淡地回答。

你很聪明,这可能是你作为作家的优势,但是你应该不太懂得男人,因为你毕竟只是个女生。男人初始时,大多是喜欢淡雅清丽的白玫瑰,皎洁的清香,像是高山之雪,以为值得付出一生的代价求得在这冰凉月光中的沉沦。然而,在度过如醉如痴的欣喜若狂之后,男人渐渐变得不满足。他开始想要一个快乐的艳丽的梦幻,烛影摇红的香浓舞动在光影之下,红玫瑰芳香弥散辛辣魅惑,将人推向绚烂的顶端。要我说,她是红玫瑰,而你是白玫瑰。

不知为什么,我对他最后落实的比喻感到羞辱,隐隐暗含着我与舍友的不同,如星光寒冷的白色花朵,娇媚盛放的红色风情。我心中暗笑,到底是多么肤浅啊,一个女子为什么不会同时有两种颜色,灵魂中也许都同时存在红玫瑰与白玫瑰,在男人心里的女人,总是随着时间、阅历不断地变化着,剩下的是永远都不会满足的欲望,男人总是渴望着别的玫瑰的魅惑和美丽,其中的原因不在于女人,而在于男人。

我不想争辩,也不想说话。雨快点停吧,这真是一个荒唐的下午。当我十五岁带着好奇看这篇小说时,我的同桌在为中考复习,我的班主任在过道巡逻准备随时上缴我的课外书。我相信爱情,尽管我很少进行花痴的憧憬。现在,一个陌生男人坐在我旁边和我谈男人和女人,真是可笑!孤男寡女共处一室,若没有点事发生,说出去真没人相信。但有什么好说的呢,又有什么必要对什么人说。近段时间看池莉的小说《绿水长流》正好应对那一刻的心理,当男女主人公傍晚时分坐在亭子里看湖水时,故事开始了:“很快,我们的亭子里也充满了白色的雾。我坠入茫茫云海之中。我的心怦怦乱跳,我想我是与一个传说相遇了!我伸出手,在雾中挥动。一种没天没地无边无际的无限感使我惊惧,敬畏和感动。在黑夜里,雾是那么的白,一种迷蒙的白。人在这种白雾中觉得自己轻若翩鸿,渺若尘屑。有一刻,我相信了仙界的存在。他说:嗨!吓了我一跳。他离得我那么近,我却看不清他的面容。朦朦胧胧地他很像我从前在哪儿见到过的一个熟人。”这时,好像故事要转向了,但是什么也没有发生,甚至没有感情的冲动。一个转弯,男女主人公踏上了回来的道路。这就是生活,并不是一遇到情境就会陷入,有一些清醒的真实始终横亘在人与人的伦理之间。

雨停了,光线变亮,一些模糊的影像渐渐在玻璃窗上显现。舍友打的回来,我从暂时的纷乱中解脱,带着自己的稿纸逃离他们的世界。

奇怪的是,只有离开了,过去的事反而明晰起来,年华如水流逝,琐屑的回忆把人带入了新的体验。我羡慕他们的优越,在都市,在敞开的任性里,有一些我无法触及的东西。当静静地躺在床上睡去时,我看到一只红狐从酒瓶中溢出,在布满月光的室内妖媚地踱步,然后在日出时刻,随着月亮优美地遁去。那之后,我睡前要喝半杯红酒才能睡着。人大约非得出了自身的境遇之后才知道缺失了一些什么,离不了一些什么。城里人的思想,背景是条尼龙的红色幔子,淡淡的白月光是摇荡的呼吸;像匀净的、声响的河流,汩汩地流入身体里去。

夜里,北风彻夜吹着香樟树,舍友说,你觉得他怎么样,下午是我给你开的玩笑呢,我打赌你没和男的单独待过,故意晚些回来,你那一本正经真是有趣。

是的,面对人生我做不到完全放松的享受,没有余力地去感受或者挥霍生命,同时遗失了一些变化的律动,谨小慎微,认认真真,为生活去守护、去努力,但是我甘于如此,因为回头时我会看到身后广袤平地的支撑。我无法成为一个真正的自由都市人,身上长着沉重的翅膀,只能够用于想象的飞翔。保守朴实有时并不能算优点,就像开放精明也不一定是优点一样,这些都仅仅是不同的人在各自不同的文化里调和而成的特点。乡下人向往城市也只是羡慕那一点繁华,城里人到乡村也不过是观赏一下自然风景。自己对于底层文化的失败逃离也正意味着不必逃离,无论主动或是被动选择,每个人都有他的命运,无论保留或者抛弃,每一种文化都有它的命运。当命运连在了一起,便有欲罢不能刻骨铭心的感情。当脚下的路融进了你的生命,那么你们已经注定了要在一起,无论谁的缺失和离开,都会造成不完整,那么有一天必将通过某种新的组合再次召唤你归来。是的,一旦命运相连,谁都离不开谁,有人让路承载了自己的一切,有人让路带远了自己的所有。

写完稿子,我鬼使神差地回到街区,绕着街道和低矮的建筑群走了一圈又一圈。如果我会遇见一只猫的话,它一定是在吃倒在破碗里的剩饭。但我没有遇见猫,而是碰到了那位一直在大学城捡拾破烂的老人。他的眼睛不太好,但是他有一个儿子要买房结婚,一个儿子要供两个孩子上学。他原先只是此地的农民,土地消失了,拆迁分的房是很宽大,然而却怎么都容不了将会分成两个家庭的人住下。我从未如此近距离地看过他一眼,我发现他有眼疾,这也许是他没有正经工作的原因。看到这一幕是令人心酸的,然而我没有让眼泪流下来。

离开了固有的土地,人也许就变成了蒲公英,随着风飘浮起来,带着褐色的种子四处扩散,随遇而安。

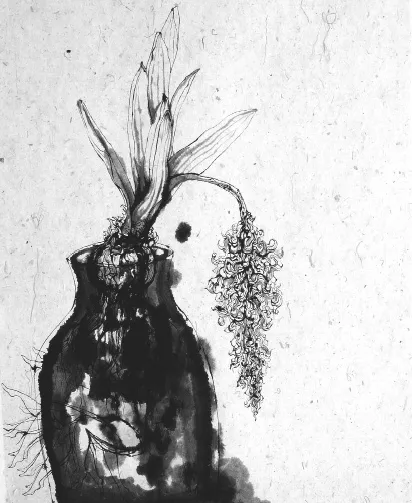

⊙ 祁 媛·触摸我梦系列8