基于产业生态理论的技术创新联盟研究

2015-09-10杨西春

杨西春

【摘要】产业技术创新联盟是创新网络的一种组织形态,目的是提高产业的技术创新能力。文章借助生态学的观点,运用产业生态理论对产业技术创新联盟进行研究,分析了产业技术创新联盟生态系统概念的内涵及构成要素和特点,并提出了产业技术创新联盟生态系统的共存共生、进化动力、资源流动、环境供养等运行机制。

【关键词】产业生态理论 产业技术创新联盟 产业技术创新联盟生态系统 自然生态系统

【中图分类号】F124 【文献标识码】A

党的十八大报告提出:建设创新型国家,实施创新驱动战略,转变经济发展方式,实现可持续发展。产业技术创新联盟是技术创新体系的重要组成部分,是技术创新网络的一种组织形态,对提高产业技术创新能力,促进产业结构升级,培育和发展战略性新兴产业,提升产业技术水平和产业核心竞争力起到了重要作用,20世纪90年代以来在世界范围大量出现。2008年12月,我国颁布了《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》,极大地促进了产业技术创新战略联盟的发展,并取得了丰硕的成果,但也出现了联盟关系松散、利益冲突严重、内部运行机制不协调、环境支持机制不完善、创新效率不高等诸多问题。借助于生态学的观点,运用产业生态理论,研究产业技术创新联盟内部成员之间协作、共生及进化发展,能够更深刻揭示联盟成员之间以及与环境因素之间的物质、能量以及信息的交换流动和相互依存、相互作用的复杂系统性关系,有助于完善联盟运行机制,促进联盟成员深度协同融合,提高联盟的创新绩效。

产业生态理论概述

国外主要观点回顾。产业生态思想起源于自然生态系统的存在方式。德国生物学家Haeckel于1866年首次提出生态学的概念,并将其定义为研究生物与其环境(有机环境及无机环境)之间相互关系的科学。英国植物学家Tansley于1935年首先提出生态系统的概念,认为生物与其生存的特定的自然环境通过能量流动和物质循环形成了一个相互联系、相互影响、相互作用的统一整体,生态系统包括生物部分(物种与生物群落)与非生物部分(光、热、气、水、土和营养成分等)①。

美国学者Ayres分别于1969年和1972年提出“产业代谢”和“产业生态”的概念;Frosch和Gallopoulos于1989年提出了“工业代谢”一词,并结合生态系统理论,提出了“产业生态系统”和“产业生态学”的概念,认为产业系统活动过程类似自然生态系统的新陈代谢过程—吸收原料、能源并将其转变成产品与废物,传统的产业活动模式应当学习自然生态系统建立产业生态系统,来减少产业活动对环境的影响,从而使产业系统更具可持续性②。20世纪70年代,丹麦卡伦堡工业园区找到了一种革新性的废弃物管理利用途径,称之为“工业共生”现象③。Graedel和Allenby(1995)认为生态学的生物组织和产业中的企业组织具有相似性,产业系统与自然环境相协调维护可持续发展④。Erkman(1997)认为基于人们对自然生态系统的认知,对产业系统的运作、规制进行调整,实现产业系统与生态系统的协调发展⑤。Jouni等(2004)提出区域产业生态系统中的企业通过竞争、合作、寄生和捕食与被捕食等模式实现互动协同进化。⑥Allenby(2005)提出产业生态系统三级进化理论,三级生态系统包括四类主要行为主体:资源开采者、处理者(制造商)、消费者和废料处理者。⑦

国内主要观点回顾。20世纪90年代初我国开始引进国外产业生态理论,近年来产业生态理论的研究和应用成为热点。刘则渊等(1994)提出,产业生态化是把产业活动及其对自然资源的消耗和对环境的影响纳入大生态系统的物质、能源总交换过程,实现大生态系统的良性循环与持续发展。台湾学者杨丁元和陈慧玲(1998)首次将“产业生态”应用于企业经营环境分析,用“生态”概念研究高科技产业发展。王如松等(2000)认为基于自然生态系统的原理,生态产业系统通过两个或两个以上的生产体系或环节之间的系统耦合,实现产业系统中物质的闭环循环,使资源、环境能系统开发、持续利用。王寿兵等(2006)对自然生态系统与产业生态系统中的生物个体与企业、生物群落与企业群落、生态系统与产业系统进行了类比研究。王贵明(2009)认为产业组织系统是一种类似于生物有机体的自组织复杂适应性系统。黄欣荣(2010)运用生态学理论对产业生态系统进行个体、种群、群落、生态系统等层面的分析,提出了产业生态系统的企业组织、产业种群、产业集群、产业系统等四个构成层次,并对自然生态系统和产业生态系统的层次要素进行了对比分析。

产业生态理论的基本思想。与自然生态系统相类似,产业生态系统各个企业和产业各司其职,分别承担生产者、消费者、分解者等不同的角色,由企业物种、产业种群、产业集群、产业系统等形成不同的层次,具有自然生态系统“共生互惠、协同竞争、领域共占、结网群居”等特点,企业之间、产业之间、产业和环境之间存在着相互联系、相互依存、相互作用的关系,并进行特定的物质、能量和信息流的交换。生态产业理论强调物质能量的循环流动,产业生态系统内不同企业和产业占据着不同的生态位,形成了类似自然生态系统的生态链,使资源在产业系统内得到循环利用,减少废物排放,降低产业活动对环境的污染和破坏,实现产业系统与生态系统的良性循环和可持续发展。

产业技术创新联盟的生态要素及构成

产业技术创新联盟的生态内涵。在一定地域内会形成以参与技术创新和扩散的企业、大学和科研机构为主体的,中介服务机构广泛介入和政府适当参与的创造、储备和转让知识、技术而相互作用的创新网络系统,产业技术联盟是创新网络的一种组织形态。我们一般从经济和组织意义上研究产业技术创新联盟,认为它是以提高产业技术创新能力为目标,由企业、大学、科研机构或其他组织构成的以各方利益为基础,以法律契约为保障的技术创新合作组织⑧。这种从经济和组织上的定义和理解难以深刻揭示产业技术创新联盟成员之间以及与环境因素之间的物质、能量以及信息的交换流动和相互依存、相互作用的复杂关系以及联盟运行机制的系统性,难以体现技术创新对联盟资源循环流动和有效利用、减少对环境影响和破坏、实现可持续发展的推动作用。

从产业生态理论的角度考察产业技术创新联盟,它是一个以提高产业生态系统技术创新能力为目标,由企业、大学和科研机构、金融机构、中介机构、政府等创新种群组成的创新生态群落与由经济、技术、文化教育、政治法律等环境因素组成的创新环境系统通过创新物质、能量和信息等流动、交换而形成的相互依存、相互作用的创新生态系统,本文称之为“产业技术创新联盟生态系统”(以下简称“联盟生态系统”)。

产业技术创新联盟生态系统具有以下基本特点:一是整体性。构成联盟生态系统的创新物种、种群不是简单叠加聚集、独自运转,而是各创新物种、种群有机联系、相互制约,联结成一个整体存在于环境中,发挥整体功能。二是生态性。创新联盟系统内创新物种、创新种群之间及其与创新环境之间的关系类似自然生态系统中生物物种、生物种群之间及其与环境之间的关系,形成类似自然生态系统复杂“食物链”、“食物网”的技术创新链,具有共存共生、协同进化的生态特性。三是开放性。联盟生态系统内创新物种、种群之间进行资金、技术、人才、信息等流动,创新物种、种群与创新环境之间不断进行物质、能量的交换,促进联盟生态系统创新能力的提高。

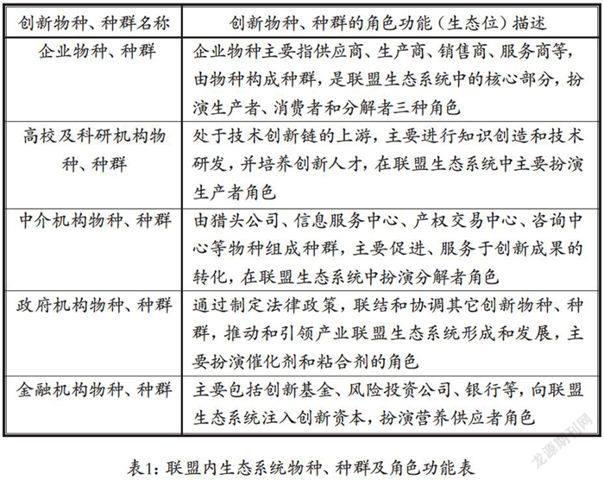

产业技术创新联盟生态系统构成要素。内生态系统:由企业物种和种群、中介机构物种和种群、政府物种和种群、金融机构物种和种群等构成。创新物种和种群的角色功能(生态位),见表1。

表1:联盟内生态系统物种、种群及角色功能表

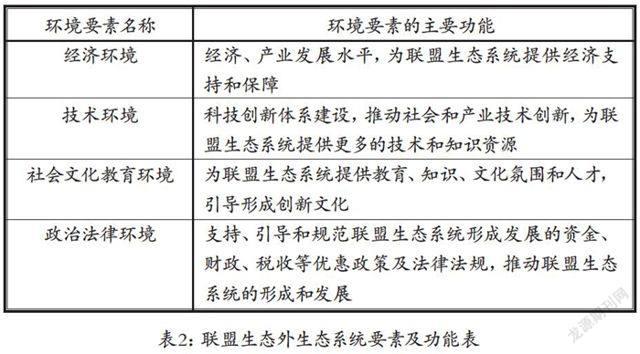

外生态系统:由产业技术创新大系统的环境要素构成,主要包括:经济环境、技术环境、社会文化教育、政治法律等环境要素。各环境要素的主要功能,见表2。

表2:联盟生态外生态系统要素及功能表

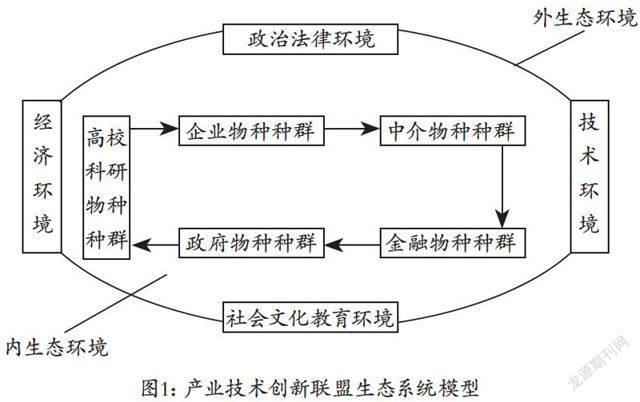

结论。联盟生态系统是产业技术创新大系统的一个子系统,由联盟内生态系统和外生态系统构成。企业、高校和科研机构、中介机构、金融机构等创新物种组成创新种群,由创新种群构成内生态系统(创新生态群落);外生态系统(创新环境系统)由联盟生态系统所处的产业技术创新大系统的经济环境、技术环境、社会文化教育、政治法律等环境因素构成。内生态系统创新物种、创新种群处于不同的生态位,按照各自的功能承担特定的角色,进行资金、技术、人才、产品、信息等物质、能量的流动,形成了有机的联系和相互制约关系,实现互惠共生和协同进化。同时,外生态系统为内生态系统的企业物种和种群提供物质、能量和发展环境支持,企业物种、群落本身也向外输出产品,内生态系统和外生态系统物质、能量之间不断地进行交换、流动,这样具有内在创新能力的内生态系统与外在创新支持条件的外生态系统协调互动形成有机统一体。技术创新联盟生态系统模型图,见图1。

图1:产业技术创新联盟生态系统模型

产业技术创新联盟生态系统运行机制

共存共生机制。产业技术创新联盟生态系统由企业、高校和科研机构、中介机构、政府、金融机构等创新物种、种群构成,与自然生态系统类似,每个创新物种、种群占据不同的生态位,承担不同的功能和角色,通过复杂的“食物链”和“食物网”实现创新物种、种群的共存共生,使创新物种、种群优势互补、资源高效利用。第一,企业物种、种群之间形成共生创新生态链。在联盟生态系统内,供应商、生产商、销售商、服务商等创新物种、种群,处于产业链的不同阶段,形成了产业生态系统的技术创新生态链。一是形成横向共生的创新生态链。不同工艺流程的企业物种、种群,通过为自身的废弃物找到下游的“分解者”,形成横向共生的产业生态链,从而形成联盟生态系统技术创新的“食物链”,达到“稻田养鱼”的横向共生效果,从而实现物质的再生循环和有效利用。二是形成纵向闭合的创新生态链。在产业技术创新联盟技术创新活动中系统地考虑产品从“摇篮”到“坟墓”到“再生”的过程,即从产品原材料生产到产品使用回收整个过程,企业物种、种群联结形成纵向闭合的纵向创新生态链,实现物质从源到汇的纵向闭合,循环利用。第二,高校和科研机构创造知识,提供技术和创新人才,提高创新联盟生态系统的技术创新能力,使科研成果转化为现实生产力,实现了自己的价值和利益,促进了自身发展。第三,中介机构提供信息、进行技术资源的扩散,促进科技成果的转化。第四,金融机构为创新物种、种群注入创新资本,为创新活动提供资金支持。第五,政府通过制定相关政策和法律法规,鼓励、扶持、引导、规范创新联盟生态系统的形成和发展,协调其它创新物种、种群的关系,实现经济和社会发展。

进化动力机制。在自然生态系统中,优胜劣汰的自然法则和自组织性促使生物物种不断进化,保持物种的生存和发展。与自然生态系统类似,联盟生态系统的企业、高校和科研机构、中介机构、政府、金融机构等物种、种群由多种力量和因素集合促生和驱动实施或参与技术创新活动和过程,促进自身的进化发展和竞争力的提升。第一,市场竞争机制。在产业生态系统中,会出现占据同一生态位的多个个体物种,在发展过程中就必然会产生竞争。市场竞争的压力会形成创新物种创新进化的动力,推动技术升级、产品升级,获得竞争优势,实现自身进化和发展,进而促进联盟生态系统整体升级。第二,自组织机制。自然生态系统中,生物的进化除了物竞天择的自然法则外,还有内部自身进化的原则。在联盟生态系统中,创新物种自身成长也是创新进化的动力。创新物种通过做出在进化过程中关于自身的定位、设计、发展方向等一系列政策,在外部环境因素的作用下,会自觉进行调整,最终朝有利的方向进化发展。第三,市场需求牵引机制。市场需求是技术创新活动的源动力。一方面,市场需求会产生企业生存压力危机,企业必须提供满足市场需求的产品和服务,才能生存和盈利;另一方面,经济、技术、社会的不断发展变化会产生新的市场需求和市场机会,从而使企业以此为导向进行技术创新。另外,市场需求在引导企业技术创新同时,也带动高校和科研机构、中介机构、金融机构等从事和参与技术创新,从而形成联盟生态系统整体创新。第四,利益驱动机制。联盟生态系统创新物种从事和参与技术创新的利益诉求不同。企业、中介机构、金融机构注重技术创新的经济利益,高校和科研机构则侧重技术创新成果的学术价值,政府则注重技术创新的经济和社会综合价值。因此要充分考虑各方的利益,根据联盟创新物种利益诉求、价值取向、资源投入、贡献大小、风险承担等要素,科学设计利益分配方案和方法,既要考虑物质利益,也要考虑知识产权、商标、品牌等非物质利益,尤其要强化知识产权保护和分配规则;联盟生态系统要建立相关机构,综合利用经济、法律、行政、内部规章等手段,加强联盟生态系统创新物种之间利益的沟通、反馈、协调和维护,处理损害创新物种利益的行为,使创新物种的利益能够得以保证和实现。

资源流动机制。在自然生态系统内,各物种、种群之间通过物质循环、能量流动、信息传递而形成相互依存、相互作用的整体。联盟生态系统各创新物种、种群掌握不同的优势资源,如企业拥有市场、技术和资金,高校和科研机构拥有技术、知识和人才,中介机构掌控技术扩散渠道,金融机构拥有创新资本,政府拥有政策调控权。各创新物种、种群之间只有不断进行资金、技术、知识、人才、信息等创新资源流动交换,才能使创新物种、种群之间密切合作,实现优势互补和资源的合理利用,实现产业技术创新过程的统一和高效,从而发挥联盟生态系统整体创新效能。第一,知识学习机制。在联盟生态系统中,各创新物种、种群具有创新知识的比较优势,通过人员派遣、人员互换、人员培训、技术论坛、网络平台等多种方式加强创新物种、种群之间的学习交流,使创新物种、种群克服自身知识集合的限制,获得创新隐性知识和显性知识,产生知识的关联效应和辐射效应,实现知识的转移、流动、整合和提升。第二,知识产权转移机制。企业、大学和科研机构等创新物种往往拥有商标、技术专利、技术诀窍等知识产权,通过知识产权转移能够形成创新物种、种群之间知识流动和整合的互动网络。政府要完善知识产权转移的法律法规,企业、大学和科研机构要设立知识产权管理机构,中介机构广泛参与,组建知识产权转移平台,通过技术入股、许可、转让等方式,实现知识产权在联盟生态系统中的转移,促进创新成果的商业化。第三,人才流动机制。创联盟生态系统创新物种、种群拥有不同类型和不同层次的创新人才,放松创新人才流动的障碍和限制,形成合理的人才流动机制,能够促进联盟生态系统创新人才资源的合理配置和充分利用,降低人力资源成本。创新物种、种群之间通过创新人才互补调动配置、相互交叉任职、相互兼职挂职、短期指导培训、项目联合研发等多种方式实现创新人才在联盟生态系统中合理流动,促进创新知识和技术的传播和共享。第四,创新资金融通机制。可以通过财政支持、创新基金投入、银行贷款、风险投资、联合研发生产等方式实现创新资金在联盟生态系统中创新物种、种群之间的聚集和流动,为技术创新活动提供资金支持。

环境供养机制。自然生态系统中生物通过吸取环境提供的阳光、土壤、水分、有机物等物质与能量而实现自身的发展进化,环境是生物能量的源泉。与自然生态系统类似,联盟生态系统的外生态系统为创新物种、种群提供了经济、技术、政治法律、社会文化教育等支持和保障,是创新联盟生态系统的营养供给系统。第一,政府要制定科学的经济和产业发展规划,制定促进经济和产业发展的政策,不断进行经济和产业结构的调整,转变经济发展方式,大力发展低碳经济、循环经济、绿色经济,不断完善道路、交通、通讯、信息等基础设施,为联盟生态系统提供良好的经济环境和支持。第二,政府要制定科技发展政策和规划,加强科技创新体系建设,加大创新投入,大力发展低碳技术、循环技术、绿色技术,鼓励协同创新,推动社会和产业技术创新与进步,为联盟生态系统提供更多技术和知识资源。第三,政府要制定有关财政、税收、金融政策和法律法规,鼓励、支持、引导、规范联盟生态系统的形成和发展,并为创新物种开展技术创新提供政策法律扶持和保障。第四,政府要大力发展文化教育事业,不断提高人民教育水平和文化素质,积极倡导创新文化,形成创新的文化导向和价值观,为联盟生态系统营造良好的创新社会文化环境。

结语

产业技术创新联盟生态系统具有类似自然生态系统的特点,联盟生态系内企业、高校和科研、中介机构、政府、金融机构等创新物种、种群占据不同的生态位,在联盟生态系统中发挥着各自的优势和专业特长,创新物种、种群之间及其与外部环境因素之间存在复杂的物质、能量、信息的交换和流动,形成类似自然生态系统复杂的“食物链”、“食物网”,联盟生态系统在共存共生、进化动力机制、资源流动机制、环境供养机制的系统耦合作用下,形成了各创新物种、种群相互依存、相互作用的创新网络,实施产业集群创新,形成创新聚集效应,不断提升产业技术创新联盟生态系统整体的创新能力,提高了资源的有效、循环利用,减少对环境的污染和破坏,促进产业结构优化和可持续发展。

(作者为梧州学院经济与管理学院副院长、副教授;本文系2014年度广西高校科学技术研究项目“西江经济带协同创新能力评价与提升研究”的阶段性研究成果,项目编号:YB2014360)

【注释】

①T.E.Tansly,B.R.Allenby:《产业生态学》,北京:清华大学出版社,2004年,第23页。

②Frosch.R.A,Gallopoulos.N.E.Strategies for manufacturing, Science. Am,1989,261,(3):165-166.

③杨文举等:“发展生态工业探析”,《生态经济》,2002年第2期,第56页。

④T.E.Graedel,B.R.Allenby.Industrial Ecology.Prentice Hall Press,1995.

⑤S.Erkman.Industrial Ecology:An Historical View.Journal of Cleaner Production,1997,261(3):1-10

⑥Jouni Korhonena,Ilkka Savolainen,Mikael Ohlstrom. Applications of the industrial ecology concept in a research project:Technology and climate change research in Finland.Journal of C leaner Production,2004,12:87-97.

⑦ B.R.Allenby. A Dsign for Environment Methodology for Evaluating Materials.Journal of Total Quality Environmental Management, 2005,(4):69-84

⑧科技部:《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》,国科发政[2008]770号。

责编 / 王坤娜