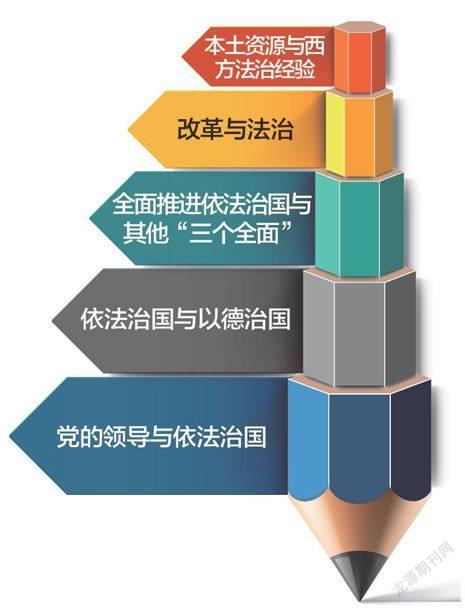

论法治中国建设的五个关系

2015-09-10金国坤

金国坤

【摘要】 十八大以来,习近平就法治中国建设发表了一系列重要讲话,就依法治国与党的领导、法治与改革、依法治国与以德治国、全面推进依法治国与其他“三个全面”、一切从中国实际出发与借鉴人类法治文明成果等关系作了明确的论断,为坚定不移地走中国特色社会主义法治道路、建设法治中国指明了方向。

【关键词】 依法治国 法治中国 以德治国 四个全面 【中图分类号】D920.4 【文献标识码】A

党的领导与依法治国

宪法和法律得到实施,党的领导也得以实现

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是社会主义法治最根本的保证。坚持党的领导,是全面推进依法治国的题中应有之义。习近平总书记强调,坚持党的领导,不是一句空的口号,必须具体体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法上。宪法和法律是党的意志和人民意志的共同体现,党对依法治国的领导主要体现在领导人民制定宪法法律,领导人民执行宪法法律。宪法和法律得到实施,党的领导也得以实现。依法执政是党的基本领导方式和执政方式。党和法、党的领导和依法治国是高度统一的。

为保证法律得到正确实施,宪法规定的公民基本权利得到充分保障,对于司法,党的领导体现为支持司法机关依法独立行使司法权。各级党委要确保审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权。为此,习近平总书记在2014年中央政法工作会议上提出,要建立健全违反法定程序干预司法的登记备案通报制度和责任追究制度。这一指示在十八届四中全会《决定》中得到了体现,《决定》要求,任何党政机关和领导干部都不得让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情,任何司法机关都不得执行党政机关和领导干部违法干预司法活动的要求。对司法的不正当干预不是党的领导,而是损害了党对司法工作的正确领导。

依法治国与以德治国

法律是成文的道德,道德是内心的法律

2013年2月,中共中央政治局就全面推进依法治国进行第四次集体学习。习近平主持学习时强调,要坚持依法治国和以德治国相结合,把法治建设和道德建设紧密结合起来,把他律和自律紧密结合起来,做到法治和德治相辅相成、相互促进。十八届四中全会《决定》将坚持依法治国和以德治国相结合确立为实现法治总目标的原则之一。法治和德治的关系自古以来就有争论,甚至相互对立、排斥。其实两者是相辅相成的,法律是成文的道德,道德是内心的法律,法律和道德都具有规范社会行为、维护社会秩序的作用。治理国家、治理社会必须一手抓法治、一手抓德治,既重视发挥法律的规范作用,又重视发挥道德的教化作用,实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。

全面推进依法治国与其他“三个全面”

全面深化改革与全面推进依法治国,如大鹏之两翼、战车之两轮

党的十八大提出到2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标。全面建成小康社会的重要标志之一就是依法治国基本方略全面落实,法治政府基本建成,司法公信力不断提高,人权得到切实尊重和保障。党的十八届三中全会通过了全面深化改革的《决定》,《决定》要求紧紧围绕坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,深化政治体制改革,建设社会主义法治国家,推进法治中国建设。建设法治国家既是全面深化改革的重要组成部分,又是全面深化改革的法治保障。党的十八届四中全会通过了全面推进依法治国的《决定》,与党的十八届三中全会通过的全面深化改革的《决定》形成了姊妹篇。习近平指出,全面深化改革需要法治保障,全面推进依法治国也需要深化改革。全面建成小康社会是党的十八大提出的总目标,而全面深化改革与全面推进依法治国,则如大鹏之两翼、战车之两轮,共同推动全面建成小康社会奋斗目标顺利实现。

党的十八届四中全会首次将党内法规建设纳入了社会主义法治体系建设的总体规划中。不论是全面深化改革,还是全面推进依法治国,都对从严治党提出了新要求。在整个过程中,全面从严治党则是各项工作顺利推进、各项目标顺利实现的根本保证。

改革与法治

“苟利于民,不必法古;苟周于事,不必循旧”

十八届三中全会为全面深化改革绘制了蓝图,新一轮改革的大潮随即在祖国大地展开,但在如何深化改革的问题上,也不乏改革“必然要突破现有的法律框架”的观念,认为地方要“先行先试”,应允许一定的“良性违法”。对此,习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第二次会议上强调,凡属重大改革都要于法有据。在整个改革过程中,都要高度重视运用法治思维和法治方式,发挥法治的引领和推动作用,确保在法治轨道上推进改革。这一重要讲话,明确了改革与法治的关系,统一了改革决策者的思想认识,为全面深化改革指明了方向。但另一方面,也不能因为现行法律规定就不敢越雷池一步,那是无法推进改革的,正所谓“苟利于民,不必法古;苟周于事,不必循旧”。习近平指出需要推进的改革,将来可以先修改法律规定再推进。推进国家治理体系和治理能力现代化,就是要适应时代变化,既改革不适应实践发展要求的体制机制、法律法规,又不断构建新的体制机制、法律法规。四中全会《决定》很好地处理了改革与法治的关系,提出要实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要。实践证明行之有效的,要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的,要按照法定程序作出授权。对不适应改革要求的法律法规,要及时修改和废止。

本土资源与西方法治经验

对西方法治经验,不能先贴标签,一概拒之门外

全面推进依法治国,必须从我国实际出发,同推进国家治理体系和治理能力现代化相适应,既不能罔顾国情、超越阶段,也不能因循守旧、墨守成规。坚持从实际出发,就是要突出中国特色、实践特色、时代特色。我们的先人们早就开始探索如何驾驭人类自身这个重大课题,春秋战国时期就有了自成体系的成文法典,汉唐时期形成了比较完备的法典。我国古代法制蕴含着十分丰富的智慧和资源,中华法系在世界几大法系中独树一帜。习近平总书记要求,要注意研究我国古代法制传统和成败得失,挖掘和传承中华法律文化精华,汲取营养、择善而用。

当然,坚持从我国实际出发,不等于关起门来搞法治。法治是人类文明的重要成果之一,法治的精髓和要旨对于各国国家治理和社会治理具有普遍意义,我们要学习借鉴世界上优秀的法治文明成果。四中全会《决定》也明确了要完善行政程序法律制度,有的地方已经制定了行政程序规定,也有的地方准备制定行政程序条例,将来条件成熟时可能制定全国统一的行政程序法典。对于可以为我所用的西方法治经验,不能先贴标签,一概拒之门外,理应有选择性地借鉴。

习近平关于法治中国建设中这些重大问题辩证关系的论述,回答了建设什么样的法治国家,怎样建设法治国家的根本性的问题,归结到一点,就是走中国特色社会主义法治道路。习近平总书记关于法治建设若干辩证关系的重要讲话精神,为社会主义法治理论的形成奠定了基础,是建设法治中国的科学指南。

(作者为中共北京市委党校法学部主任、教授)

【参考文献】

①中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,《人民日报》,2014年10月29日。

责编/谭峰 美编/于珊