基于RS和GIS的土地利用/覆被变化及驱动力分析

——以新津县为例

2015-08-22张诗杨

张诗杨

(1.四川师范大学 西南土地资源评价与监测教育部重点实验室,四川 成都 610066;2.四川师范大学 地理与资源科学学院,四川 成都 610066)

基于RS和GIS的土地利用/覆被变化及驱动力分析

——以新津县为例

张诗杨1,2

(1.四川师范大学 西南土地资源评价与监测教育部重点实验室,四川 成都 610066;2.四川师范大学 地理与资源科学学院,四川 成都 610066)

土地利用/覆被变化对于区域的自然、经济和生态发展有着深刻的影响。本文以新津县为例,借助遥感和GIS软件,从定量和定性的角度分析新津县2004-2009年土地利用/覆被变化空间格局。结果表明:耕地和其他用地面积减少,林地、居住用地和河流水域面积增加;土地利用类型之间存在相互转换的情况;土地利用覆被的空间变动较大,土地利用结构处于快速调整期。政策制度、经济发展、城镇化进程是土地利用类型发生变化的主要驱动力。

土地利用/覆被变化;空间格局;驱动力;新津县

土地利用/覆被变化(LUCC)通过地表净第一生产力的变化,经过生物地球化学循环过程影响大气成分,导致全球或区域性的气候变化,因其累计性变化对全球变化的深刻影响,使得土地利用覆被变化成为全球研究的热点问题之一[1]。它关系到自然、经济、生态三个领域的变化发展,受到各国科学家和学者的关注与研究。目前,我国学者对LUCC的探讨主要集中于:以经济快速发展区和生态脆弱区(或具有生态功能区域)为特色的区域研究、LUCC对环境单一因子的影响以及单一土地类型的LUCC驱动机制研究[2-4]。其中,在对具体区域的研究中,侧重于对土地利用类型面积数量变化的定性描述和对驱动机制的定性定量探讨,而对土地利用类型间相互转换的空间位置变化分析较少。因此,本文以新津县为例,应用Landsat-5 TM影像(2004、2009)作为遥感数据,以ERDAS IMAGINE为平台对图像进行预处理,通过监督分类划分土地利用覆被类型;在此基础上,利用ArcGIS10.1软件建立土地利用转移矩阵,从定量和定性的角度对新津县2004~2009年土地利用/覆被变化的空间格局进行分析。

1 研究区概况

新津县是成都市下辖县,位于四川盆地西部,东接双流县,西临邛崃市,南濒眉山市,北交崇州市。幅员面积330平方公里。全县位于成都平原南部,地势平坦,主要为河流、漫滩和阶地构成的平原地貌,由76.6%的平坝、14.1%的丘陵和9.3%的水面构成,海拔高度442~673米;全县境内诸河属岷江水系,可分岷江正流及其支流;气候属亚热带季风湿润性气候,无霜期长,雨量充沛,四季分明。截止2009年,全县总人口30.48万,地区生产总值100.09亿元,地方财政收入25.19亿元,城镇居民人均可支配收入14616元,农民人均纯收入6962元。

图1 新津县位置示意图

2 研究材料与方法

2.1 数据来源

研究选取美国地质勘探局网站(USGS)下载的成都区域2004和2009年Landsat-5 TM影像和成都市统计年鉴经济数据作为数据源。在ERDAS IMAGINE平台的支持下,对TM影像进行图像预处理。根据《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)和当地土地利用实际情况将土地利用类型划分为五类:耕地、林地、居住用地、河流水域和其他用地,在此基础上进行监督分类。由可能性矩阵可知,两期分类模板精确度较高;在分类结果的评价中,总体精度和Kappa值的检验结果显示分类结果较为理想。最后借助ArcGIS10.1建立土地利用转移矩阵,在空间分析的基础上提取土地利用信息。

图2 新津县2004年土地利用类型图

图3 新津县2009年土地利用类型

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用动态变化

一般来讲,土地利用的动态变化是以土地变化量和土地利用动态度作为衡量指标。土地变化量是指某研究区的土地利用类型在一段时间上的总体数量变化;土地利用动态度是指某研究区一定时间范围内的某种土地利用类型数量的变化趋势。

2.2.2 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵是土地利用类型间相互转化的数量和方向定量研究的主要方法,它能够具体的反映土地利用变化的结构特征和各类型间的转移方向[5]。土地利用转移矩阵的数学表达式为:

3 结果与分析

3.1 土地利用结构及数量变化

新津县2004~2009年主要土地利用类型为耕地、居住用地和林地。2004年土地利用以耕地、居住用地、林地和其他用地为主。其中,耕地占土地总面积的32.58%、居住用地占19.78%、河流水域占8.04%、林地占19.85%、其他用地占19.75%。2009年土地利用类型以耕地、居住用地和林地为主。其中,耕地占土地总面积的23.78%、居住用地占27.10%、河流水域占8.62%、林地占26.63%、其他用地占13.87%。

从土地利用面积的变化数量来看,新津县2004年~2009年期间,耕地减少2921.22公顷,居住用地增加2429.10公顷,河流水域增加193.14公顷,林地增加2250公顷,其他用地减少1951.02公顷。总体来讲,耕地与其他用地面积减少,居住用地、河流水域与林地面积增加。具体见表1。

表1 土地利用结构及数量变化 (单位:公顷)

3.2 土地利用动态变化

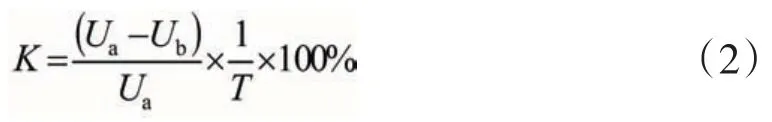

表2 土地利用动态度 (单位:%)

由单一地类变化速度可知,居住用地和林地的变化速度最快,平均每年分别增加0.074%和0.068%;其次为耕地和其他用地,平均每年减少0.054%和0.060%;变化最小的是河流水域,每年增加0.014%。

3.3 土地利用类型转移及空间分布情况

表3 土地利用转移矩阵 (单位:公顷)

新津县2004~2009年期间,土地利用类型都存在转入与转出的情况,且各土地利用类型间相互转化的面积量较大;土地利用覆被的空间变动较大,土地利用结构处于快速调整期。

在土地利用类型转出面积中:耕地>其他用地>居住用地>林地>河流水域;土地利用类型转入面积中:居住用地>耕地>林地>其他用地>河流水域。在土地利用空间格局的分布上:强烈变化区位于县城西北部和东北部,以耕地、河流水域和其他用地为主。其中,耕地大面积增加,河流水域面积有增有减,其他用地面积减少。县城中心区以居住和其他用地面积增加为主。县城东南和西南部以林地增减相伴和耕地减少为主。

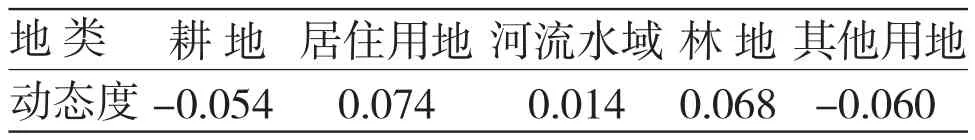

3.3.1 耕地转移及分布情况

耕地转出面积为7128.28公顷,耕地转出的主要用地类型为其他用地、居住用地以及林地,分布区域主要为东部及东南部浅丘地带。其中,耕地向其他用地转出的面积最大,达到了3460.54公顷。这是由于县城的发展与扩张在地形较为限制的东南丘陵区,需以占有大量优质耕地为前提。耕地转入面积为4207.06公顷,主要转入源为其他用地,转入面积为2810.04公顷,其次是居住用地和林地。转入面积的主要区域为西北平原和东北部岷江北段与至双流公路所形成的三角区。

图4 耕地分布图(2004)

图5 耕地分布图(2009)

3.3.2 居住用地转移及分布情况

居住用地转出面积为2764.03公顷,转出的主要用地类型为耕地、河流水域、其他用地和林地。转入面积为5193.13公顷,主要转入源为耕地和其他用地,面积分别为2260.25公顷和1517.73公顷,其次少部分为河流水域和林地。居住用地以县城为中心成规模扩张,同时以河流和道路为支撑,成线状辐射,尤其以东北(至双流)道路、西南(至邛崃)公路和岷江南段居住用地扩张最为明显。此外,在县城西部,原先零星分布的居民点逐步向农村集中居住区聚集,为耕地整理工作的实施奠定了基础。

图6 居住用地分布图(2004)

图7 居住用地分布图(2009)

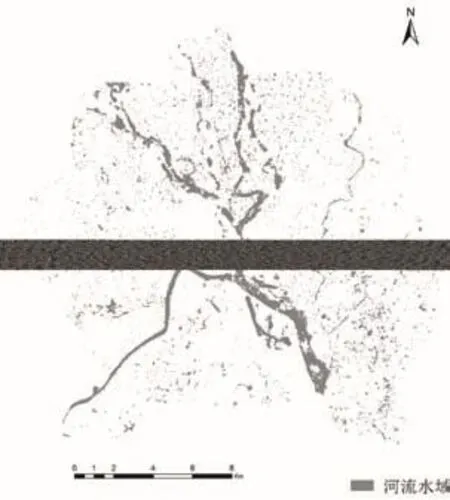

3.3.3 河流水域转移及分布情况

河流水域转出面积为1019.16公顷,主要转出源为居住用地和林地,其中向居住用地转移的面积为631.96公顷,向林地转移的面积为303.68公顷。转入面积为1212.30公顷,主要转入源为居住用地和林地,面积分别为694.84公顷和257.67公顷。河流水域面积的变化主要集中于西河和岷江北段,这是当地城市建设用地扩张与生态环境保护之间相互摩擦到协调发展的结果。

图8 河流水域分布图(2004)

图9 河流水域分布图(2009)

3.3.4 林地转移及分布情况

林地转出面积为1780.60公顷,主要向耕地、河流水域、其他用地和居住用地转移,其中向耕地和居住用地转出的面积最大,分别为667.09公顷和783.19公顷,主要转出区域位于东部和东南部,呈分散分布。林地转入面积为4030.60公顷,主要转入源为耕地、居住用地和其他用地,集中分布于西南部浅丘地区。

图10 林地分布图(2004)

图11 林地分布图(2009)

3.3.5 其他用地转移及分布情况

其他用地转出面积为5678.93公顷,主要向耕地、居住用地和林地转移,其中耕地的转出面积最大,达到2810.04公顷;其次为居住用地和林地。转出区域主要为西偏北和北偏东地区,转出部分用作耕地复垦与城乡建设。转入面积为4601.52公顷,主要转入源为耕地,转入面积达到3460.54公顷;面积转入区域为呈环形扩张的城乡结合部,为城市规划与产业结构升级提供后备资源。

图12 其他用地分布图(2004)

图13 其他用地分布图(2009)

3.4 驱动力分析

3.4.1 政策制度有效实施

政策制度对土地利用变化有着深刻影响。受国家西部开发“生态退耕”政策的影响,新津县林地面积显著增加,由2004年6587.82公顷上升到2009年8837.82公顷,增加面积2250公顷。其中,林地主要转入源之一的耕地,转入面积达到1222.28公顷。由此可见,国家退耕还林政策成效明显。

“水城”新津享誉成都平原,区域内由南河、西河、金马河、羊马河和杨柳河等“五河”汇聚,是岷江上游有名的渡口。为此,新津县提出“治水兴县”的发展战略,要求水治与文化、旅游、景区相结合,推进水生态文明建设。2004~2009年,河流水域面积增加,由2668.50公顷上升到2861.64公顷,生态环境得到明显改善。

3.4.2 经济快速发展

新津县作为“城南门户”,承担了成都部分产业功能,如物流产业、文化产业、居住产业等,特殊地域所带来的发展潜力,使得新津受到众多行业投资者的青睐。2004~2009年,新津县地区总产值由45.65亿元上升到100.09亿元,全县人均地区生产总值由2004年15886元上升到2009年32697元。经济快速发展、城市建设加速对土地数量的需求迫切,拥有自然条件好的耕地成为用地首选。新津县耕地面积由2004年10812.69公顷下降到7891.47公顷,下降近8.8个百分点;同时,其他用地面积2004~2009年下降了近6个百分点。由此,质量优良、数量充足的土地资源为新津的经济发展打下坚实基础。

3.4.3 城镇化进程加快

城镇化主要表现为城市非农人口的增加,产业结构的升级和土地用途的变化。随着城市化进程的加快,非农人口向城镇转移,越来越多的人进城务工、工作、学习。非农人口由2004年81865人增加到2009年107465人,人口增长率为31.27%。在产业结构上,2004年三次产业的贡献率分别为6.5%、67.8%、25.7%,2009年三次产业的贡献率分别为2.8%、68.8%、28.4%。第一产业贡献率明显下降,二、三产业贡献率稳步上升。此外,城市用地面积迅速扩张,最直接的表现为居住用地面积的变化,2004~2009年居住用地增加了近8个百分点。

4 结论与讨论

①新津县在2004~2009年的发展中,土地利用/覆被各类型呈现出不同程度的增减变化。耕地与其他用地面积减少,居住用地、河流水域与林地面积增加。土地利用类型都存在转入与转出的情况,且各土地利用类型间相互转化的面积量较大。

②土地利用空间格局变化较大:强烈变化区位于县城西北部和东北部,以耕地、河流水域和其他用地为主。其中,耕地大面积增加,河流水域面积有增有减,其他用地面积减少;县城中心区居住和其他用地面积增加;县城东南和西南区耕地减少、林地面积增减相伴。

③土地覆被变化离不开驱动机制的影响,即政策制度有效实施、经济快速发展与城镇化进程加快在当地土地利用总体规划与城市规划建设中有着重要的影响力。

④新津县优越的地理位置,优良的自然条件,良好的经济发展势头,吸引越来越多的人力与财力入驻新津。作为“城南门户”的快速发展区域,其时空的延续性要求研究时段的跨度性、数据收集的丰富性、分析过程的全面性。本文选取2004~2009年遥感影像分析新津县土地利用/覆被变化的空间布局,5年的时间段代表性不强;在对土地转移矩阵的数据挖掘方面,缺乏深入分析的经验,导致在驱动力分析上,仅做出了依据普通经济数据的简要分析,没有具体模型作为支撑。由此,以上三方面的欠缺将是未来在土地利用/覆被变化的进一步学习与研究中需要努力的地方。

注释及参考文献:

[1]李秀彬.全球环境变化研究的核心领域—土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报,1996,51(6):553-5581.

[2]娄和震,杨胜天,周秋文,等.延河流域2000-2010年土地利用/覆盖变化及驱动力分析[J].干旱区资源与环境,2014,28(4):15-21.

[3]周青,黄贤金,濮励杰,等.快速城镇化农村区域土地利用变化及驱动机制研究[J].资源科学,2004,26(1):22-30.

[4]黄会平,张岑.基于3S的干旱区土地利用/覆被变化及其对水资源的影响分析[J].水土保持研究,2009,16(4):270-274.

[5]邵晓梅,杨勤业,张洪业.山东省耕地变化趋势及驱动力研究[J].地理研究,2001,20(3):298-306.

[6]杨春华,王克林,陈洪松.基于RS与GIS的西南喀斯特环境移民区土地利用覆被变化特征分析—以广西环江县为例[J].应用基础与工程科学学报,2006,14(2):228-238.

[7]孙静雯,王红旗,张欣等.基于决策树分类的根河市土地利用变化及驱动力分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(3):449-452.

[8]任斐鹏,江源,熊兴,等.江东流域近20年土地利用变化的时空差异特征分析[J].资源科学,2011,33(1):143-152.

[9]舒帮荣,李永乐,曲艺,等.不同职能城市建设用地扩张及其驱动力研究—基于中国137个地级以上城市的考察[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014,14(2):86-92.

[10]李平,李秀彬,刘学军.我国现阶段土地利用变化驱动力的宏观分析[J].地理研究,2001,20(2):129-138.

[11]李景岗,何春阳,史培军,等.近20年中国北方13省的耕地变化与驱动力[J].地理学报,2004,59(2):274-282.

[12]石转弟,彭培好,王玉宽,等.成都市主城区土地利用变化分析[J].国土资源科技管理,2014,31(2):1-7.

[13]龙花楼,王文杰,瞿刚,等.安徽省土地利用变化及其驱动力分析[J].长江流域资源与环境,2002,11(6):526-530.

[14]陈浮,陈刚,包浩生,彭补拙.城市边缘区土地利用变化及人文驱动力机制研究[J].自然资源学报,2001,16(3):204-210.

[15]摆万奇,闫建忠,等.大渡河上游土地利用/土地覆被变化与驱动力分析[J].地理科学进展,2004,23(1):71-78.

[16]李鹏,于书霞.基于典型对应分析的滇池流域土地利用驱动力分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(3):123-126.

[17]王介勇,刘彦随.三亚市土地利用/覆被变化及其驱动机制研究[J].自然资源学报,2009,24(8):1458-1466.

[18]卢云阁,徐月卿,蔡云龙.基于遥感技术和GIS的小流域土地利用/覆被变化分析[J].地理科学进展,2005,24(1):79-86.

[19]伏洋,肖建设,校瑞香,等.基于RS和GIS的西宁市LUCC分析及模拟预测[J].农业工程学报,2009,25(7):211-218.

The Land Use/Cover Change and Driving Forces based on RS&GIS——A Case Study of Xinjin County

ZHANG Shi-yang1,2

(1.Key Laboratory of Land Resources Evaluation and Monitoring in Southwest,Ministry of Education,Sichuan Normal University,Chengdu,Sichuan 610066;2.College of Geography and Resources Science,Sichuan Normal University,Chengdu,Sichuan 610066)

Land use/cover change(LUCC)has a profound impact on the development of regional nature,economy,and eco-environment as well.Taking Xinjin as an example,this paper,on the basis of remote sensing and GIS software,probes into the spatial pattern of land use/cover change from 2004 to 2009 through quantitative and qualitative analysis.The results indicate that area of arable land and other land decreases,while that of woodland,residential land and rivers increases;there lies mutual transformation among various land use types;the immerse spatial changes have taken place in land use and cover,and the structure of land uses has stepped into the rapid adjustment period.Policies,urbanization as well as economic development are the major driving force for the change of land use types.

land use/cover change;spatial pattern;driving force;Xinjin County

F301.24

A

1673-1891(2015)02-0008-05

2015-03-22

张诗杨(1990-),女,硕士研究生,主要从事土地利用管理与评价研究。