国内外润滑油基础油产品分类标准的发展及现状分析

2015-08-19李玉华

李玉华

摘 要:基础油产业原是炼油行业一部分,随着基础油生产技术的发展,基础油生产日益成为化工行业的一部分。近几十年来基础油生产技术的发展经历了物理过程到化学过程的转变,基础油的分类标准也日益严格细化,这一切都推动基础油产品的质量不断提高。与此同时国内外基础油供需平衡也在经历着前所未有的变化,目前国际市场对基础油的需求正在从I类油向II类及III类,尤其是III类加氢基础油转变。全面了解基础油产业的现状和前景对相关企业的发展至关重要。

关键词:润滑油; 基础油; 分类标准; 现状分析

1 基础油分类标准的发展变化

基础油是润滑油的基础,市场上所有的润滑油产品均是在基础油的基础上按照一定的配方添加相应的添加剂调合而成。先前国内外基础油生产没有统一的质量标准,生产的基础油指标各不相同,润滑油产品配方需要有针对性的进行研究开发,费劲周折研究出来的配方也无法推广使用,导致润滑油产品的研发周期长,成本高。为解决这一问题,建立统一的基础油产品标准,成为降低研发成本、缩短润滑油产品上市的可行的途径。为此国外很早就开始着手制定基础油的分类标准,国内标准的制定相对较晚,但也有了很大的进步。

1.1 国外润滑油基础油的分类标准

国外各大石油公司过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等,通常根据黏度指数的大小分类,但一直以来没有严格的标准,国际标准化组织也尚未对基础油统一分类和命名,目前国际上普遍应用的润滑油基础油分类主要有两种:一是美国石油学会(API)根据基础油组成和主要特性的分类方法;二是Shell公司根据粘度指数划分的分类方法。

1.1.1 美国石油学会(API)分类标准

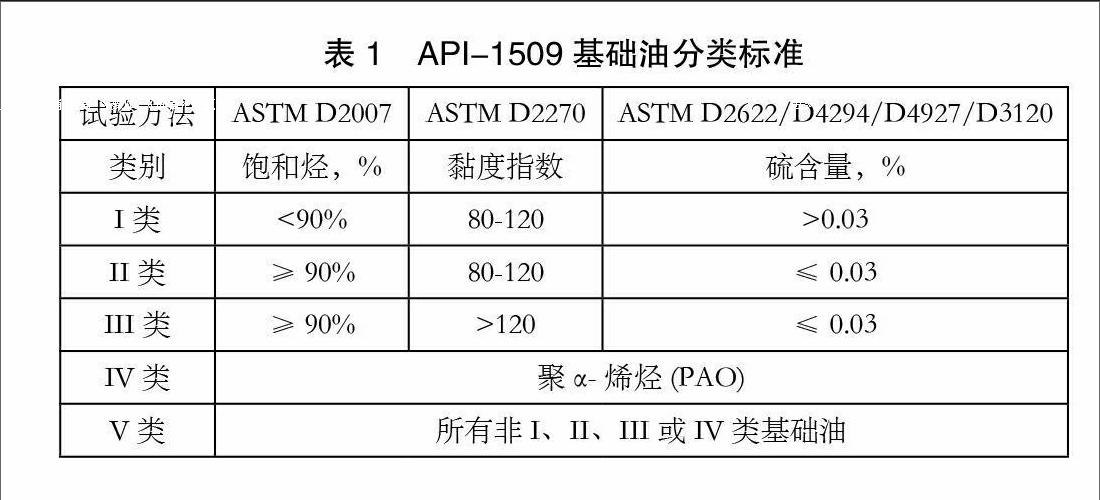

为提高基础油质量,降低研发成本,美国石油学会和欧洲润滑油工业技术协会在20世纪90年代共同研究制定了基础油分类标准API-1509,该标准的主要目的是服务于基础油互换准则,而API基础油互换准则规定的是内燃机油生产商采用相同的添加剂配方,换用符合同一标准的基础油,生产相同档次的内燃机油所需进行的发动机试验和台架试验的次数最少,从而减少了用不同基础油相同添加剂配方生产内燃机油所需发动机试验的数量,从而为内燃机油生产商使用新基础油开发内燃机油产品赢得时间。标准颁布后得到了国外基础油生产企业的广泛执行和推广,详见表1。

该标准首次按照基础油主要化学组成(饱和烃含量、硫含量)和粘度指数进行分类,将基础油分成API I、II、III、IV和V类基础油。标准将矿物油和其他类型的基础油分开,明确将PAO列为IV类基础油。

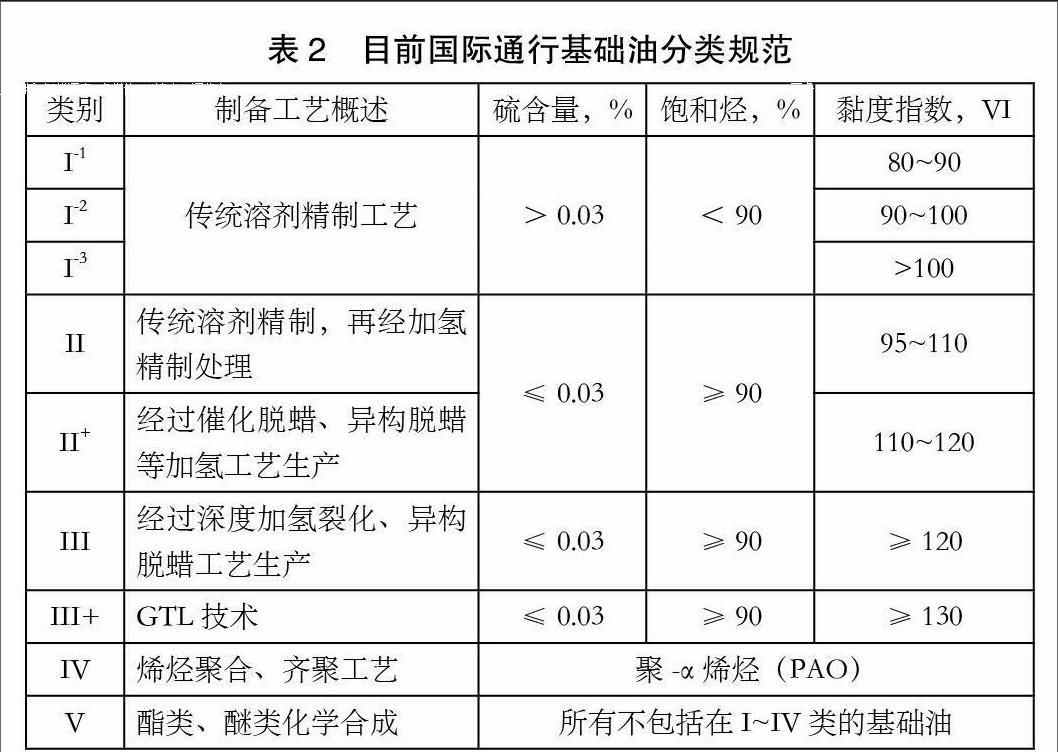

近年随着产品质量的不断升级以及天然气合成油(GTL)的出现,国外相关机构在API标准的基础上,将粘度指数指标进一步变窄、细化,逐步形成国际上通行的现代润滑油基础油分类规范,详见表2。

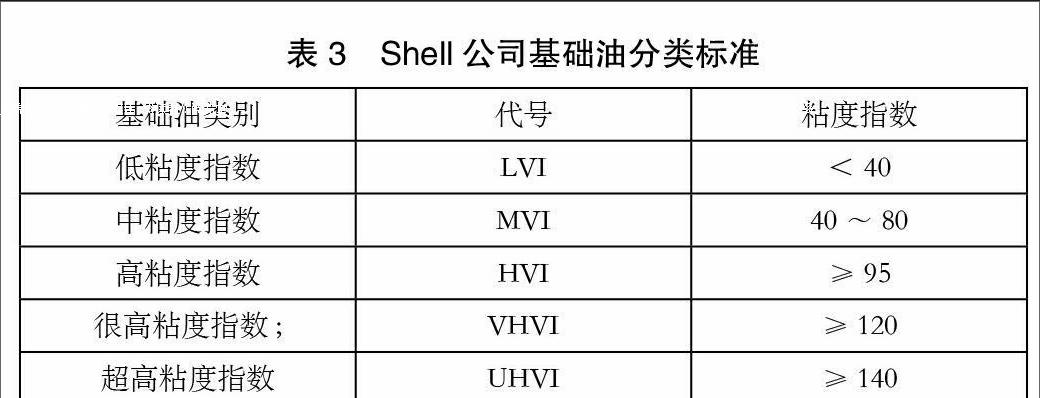

1.1.2 Shell公司对润滑油基础油的分类

Shell公司是最早开始应用加氢技术生产高档基础油的企业之一,其产品的特点是粘度指数高,其为了在基础油市场占领先机,根据其生产技术特点制定了自己的企业标准,并按此标准在市场推广基础油。表3是Shell公司根据粘度指数划分的基础油分类标准,如表所示,Shell公司的分类标准中仅依据了粘度指数一个指标,模糊了矿物油和其他类型基础油的区别,同时也没有明确组成要求,具有一定的片面性。这与壳牌润滑油的营销策略有很大的关系,壳牌在此标准指导下,将基础油进行分类,提高了企业的效益。

2 国内润滑油基础油分类标准

2.1 中国石化企业标准

中国石化于1995年颁布企业标准QSHR001-95,详见表4。该标准首次按照系列化原则,根据原油性质和基础油粘度指数将润滑油基础油划分为超高粘度指数(UHVI)、很高粘度指数(VHVI)、高粘度指数(HVI)、中粘度指数(MVI)和低粘度指数(LVI)5 类,改变了原来按低硫石蜡基、低硫中间基和环烷基分类方法。

标准又将基础油分为通用基础油和专用基础油两大类,其中通用基础油标准增加了碱氮、蒸发损失和氧化安定性指标;专用基础油包括高粘度指数低凝基础油(HVIW)、中粘度指数低凝基础油(MVIW)、高粘度指数深度精制基础油(HVIS)及中粘度指数深度精制基础油(MVIS)四项标准。根据调制多级内燃机油、低温液压油和液力传动液等产品需要,增加了HVIW和MVIW标准,根据调制汽轮机油、极压工业齿轮油、液力传动液等产品需要,增加了HVIS和MVIS标准。

2005年,中国石油化工股份有限公司炼油事业部参照API标准发布了《润滑油基础油》协议标准,取代Q/SHR 001-95,详见表5。本次修订考虑到国内润滑油基础油生产和需求,仍保留了粘度指数≤60的基础油类别。该标准于2012年进行了修订,升级为2013版,进一步提升了粘度指数、蒸发损失、高低温性能、氧化安定性和油品使用寿命等等指标,取消了HVI II+产品分类,与API标准实现完全接轨,但比API标准整整晚了20年以上。

2.2 中国石油企业标准

2009年修订的《通用润滑油基础油》(Q/SY 44-2009)详见表6。该标准按API分类方法将润滑油基础油分为三大类七个品种,共计56个牌号。与2002年版相比,首先对通用基础油品种和黏度进行了统一分类,结合需求和生产实际,大大简化了基础油品种牌号,增强了标准的国际通用性;其次对通用基础油各类品种的饱和烃等性能指标进行明确要求,全面提升了中国石油通用基础油标准水平。

该修订版中,I类基础油新增了饱和烃含量、低温动力黏度指标要求,对黏度指数、色度、倾点、氧化安定性、蒸发损失、抗乳化度指标分别进行了优化和提高;II类、III类加氢型基础油新增了饱和烃含量、低温动力黏度、浊点指标要求,同时取消了苯胺点、氮含量、紫外吸光度的性能要求,对黏度指数、色度、酸值、倾点、硫含量、氧化安定性、蒸发损失等指标分别进行了合理优化和提高。通过升级标准后,I、II类基础油技术指标可与美孚同类油品规格相当,III类基础油技术指标与美孚及韩国SK公司等同类油品规格相当,新标准接近国际先进水平,使生产企业的技术改造升级有了更高的目标,促进了生产水平的提高。endprint