安徽省枞阳县方家仓地区找矿潜力研究

2015-08-19周中洋邬宗玲

周中洋 邬宗玲

摘 要:本文对枞阳县方家仓工区成矿地质特征,物化探特征,矿化蚀变特征等进行分析。研究显示区内成矿元素Cu、Au等含量高于地壳背景值,断裂构造发育,磁异常地表赤铁矿化、硅化普遍,石马岭火山机体存在铁铜铀矿化,盘家凹铜异常区地表及深部矿化较好。结果表明,石马岭火山机构可能为较好的储矿构造,具有寻找何家大岭式铁矿的前提条件;黄土勘等区内类似磁异常的深部是寻找罗河式铁矿有利部位;盘家凹地区是寻找深部浸染状铜矿的有利地区。

关键词:找矿潜力; 成矿地质特征; 方家仓; 庐枞盆地

1 区域成矿地质背景

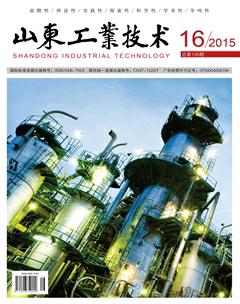

庐枞火山岩盆地位于长江中下游断陷带内,地处扬子板块的北缘,西邻郯庐断裂带,接近于扬子和华北两大板块的拼合带,总体上属于长江中下游铁、铜、金、铅、锌、硫成矿带的中段。枞阳县方家仓工区位于庐枞火山岩盆地东南部边缘部位(图1)。庐枞盆地的成矿地质背景主要受四大构造体系所制约:一是秦岭-大别造山带的演化;二是中生代太平洋板块与欧亚大陆板块的相互作用;三是郯庐断裂带的活动;四是长江中下游断陷带的性质。燕山期该区进入了板内变形阶段,发生了强烈的构造、岩浆活动,形成了一系列的北北东-北东向构造岩浆带,并形成了丰富的黑色、有色、贵金属矿产。

区域内出露分为基底和火山岩盖层地层。基底地层中三叠世东马鞍山组,为一套海陆交互相碎屑岩夹碳酸盐岩沉积建造,是区域上铁、硫、铅锌、银的主要含矿层位,也是“龙桥式”沉积-热液叠加改造型铁矿最主要的成矿物质来源及赋矿层位。中三叠世铜头尖组,为一套海陆交互相的含铜碎屑岩建造,是该区铜矿形成的重要物质来源之一。上三叠世拉犁尖组为陆相含煤碎屑岩建造。侏罗纪早、中世磨山组和罗岭组,为陆相含煤碎屑岩建造,局部夹碳酸盐岩,构成火山岩盆地的直接基底。盖层为早白垩世陆相火山岩,是一套橄榄安粗岩系,是庐枞火山岩盆地重要的铁、硫、铜、铀等赋矿地层。

区域构造活动强烈,主要有北东向、北西向、北北东向三个系统的深大断裂,不同方向的断裂构成了区内独特的网络状断裂构造体系。盆地的基底隆起构造,火山机构及其派生的环状及放射状断裂构造等,均为区内重要的控岩控矿构造。

区域内岩浆活动强烈,具有多期多阶段的特点,以燕山期岩浆活动为主,发育有大规模的火山岩和火山熔岩,超浅成的次火山岩以及大规模的侵入岩等。岩石类型较多,主要有中基性、中性、中酸性、中偏碱性岩石类型。区内主要金属矿产的成矿均与燕山期岩浆活动和演化有关,尤其是与燕山期的次火山岩、浅-超浅成的中性斑岩密切相关。

2 成矿地质特征

2.1 地层

方家仓地区出露地层由老至新主要为侏罗系中统罗岭组(J2l)、上统龙门院组(K1l)和砖桥组(K1z)及白垩系下统双庙组(K1s)。黄土墈北侧地区,地表浅色蚀变为砖桥组上段,蚀变以硅化、绢云母化、高岭土化为主具普遍赤铁矿化。区内罗岭组地层中泥灰岩段为2.78米厚,钙质泥岩夹泥灰岩透镜体岩性段厚42米多,其它岩性段也含钙质,这就为成矿提供了较好的地层条件。

2.2 构造

本区处在罗岭—毛王庙—城山—黄土墈—黄梅尖石英正长岩构造-岩浆带上,黄土墈正长岩体周边蚀变及放射性构造非常发育。断裂构造依其走向分NE、NW、SN三组,其中NW、SN向断裂最发育,NE向次之,该组断裂主要为小破碎带。断裂多以硅化带、破碎带形式出现。北东向项铺-黄梅尖基底断裂从本区中部斜穿,南北向砖桥-方家仓基底断裂切过本区西部。盘家凹铜矿体和黄土墈深部铜矿体即分布于两个基底断裂交汇部位。

2.3 岩浆岩

本区内岩浆活动较为强烈,一方面有正长斑岩体及脉岩的侵入;另一方面,表现为火山喷出岩的大面积出露。侵入岩主要为黄土墈岩体,其次为正长斑岩及安山玢岩正长斑岩及安山玢岩岩脉。区内于0线ZK001孔于252米、5线ZK501于362.0-516.96米、ZK502孔于254.7-435.15米见到了黄土勘正长岩体,表明该岩体从北向南侵入,同时也表明了深部可能存在较大的隐伏岩体,为成矿提供了较好的热源。

3 物化探特征

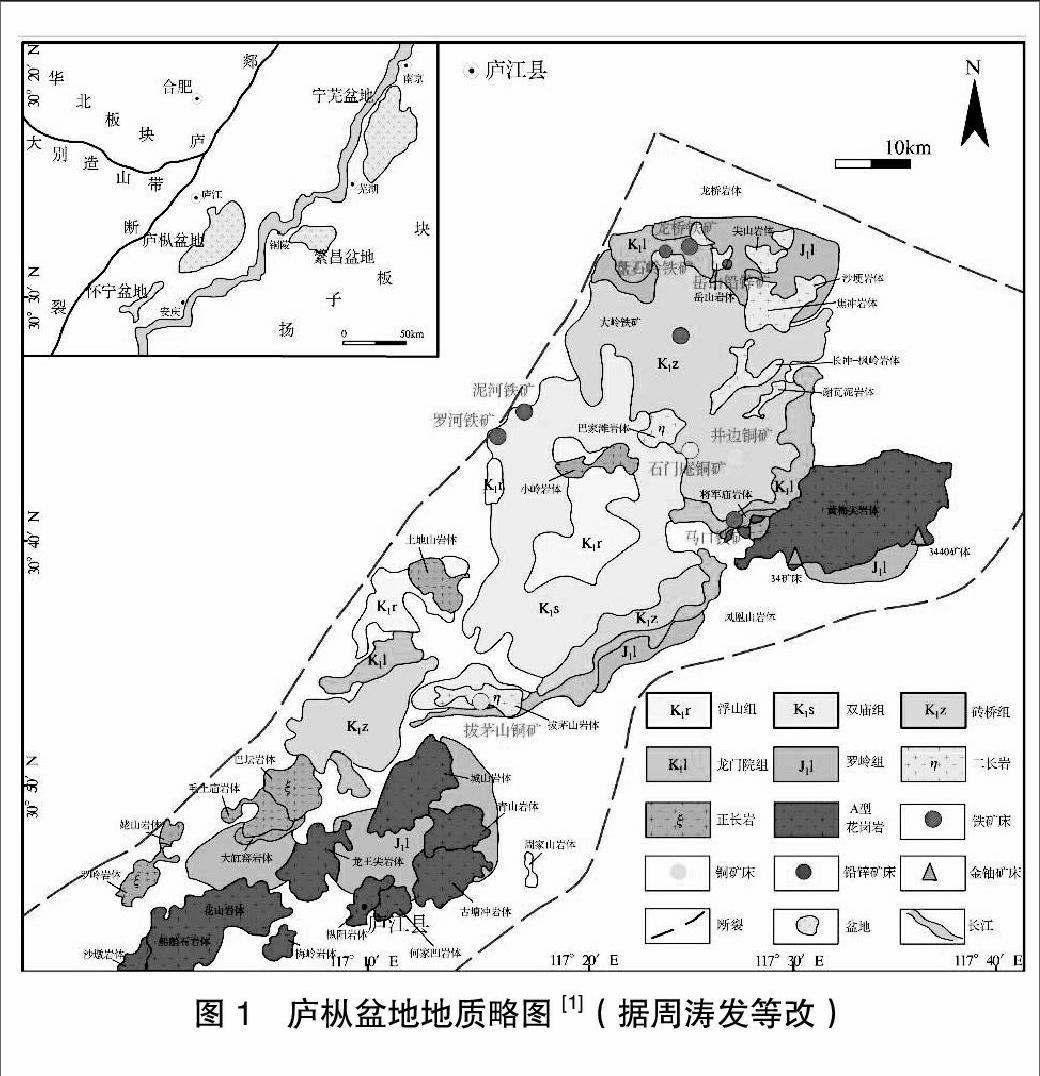

3.1 重力场特征

区域重力场分析显示,本区位于庐枞盆地中部的一条规模大的近似东西向的重力高带中部偏北,又有一北东向重力相对略偏低的带穿越(图2)。反映了本区位处火山岩盖层下三叠系基底隆起处,有一条火山岩沟谷呈北东现穿越。

3.2 磁场特征

1:1万高精度地面磁测显示本区磁场较为杂乱,宏观上呈北东向分布。东南部磁场最弱,为罗岭组火山岩分布区;北西部磁场较弱且散乱,为白垩系地层分布区;其间有一总体呈北东向分布的磁场较强的异常区带,为航磁方家仓异常。

该北东向磁异常区带分析如下:地磁测量显示,该区带可划分出东西两区:

(1)东异常区为砖桥组第一岩性段分布区,由三个异常片,分别是:

甲、黄粟山异常片,大体呈一环形,中间磁场低,周围高,边缘梯度大,由6个局部异常构成一个环形,有些局部异常强度较大,尚不清楚其磁源性质,总体认为是出露的火山岩引起,局部异常可能由赋存在环形裂隙中偏基性脉岩及局部磁性矿物较多所形成。

乙、朱安林场异常片,边缘梯度大,尤其是东南侧,有4处强度较大的局部异常,且土壤测量见有铜金异常,局部磁异常的形成原因可能同上。

丙、合明山异常片,东侧边缘梯度大,有强度较大的局部异常,其因可能与上述两片相同。

(2)西异常区为砖桥组第二岩性段分布区,磁场较东区平稳,在较宽大的低缓背景上,叠加有两个局部异常,是区内所发现的分布范围较大、形态规则、强度较大的异常:

甲、黄土堪异常位于黄土堪北部的山南坡处,异常长轴呈北东东向,轴长约1200米,峰值达900nT;经化极处理后,异常梯度北缓南陡,北侧出现负值。推测磁异常源为一大致呈近东西走向层状北倾、顶部埋深不大的磁性体。该异常由钻孔ZK001揭露,经三分量磁测井显示,粗安岩、粗安质角砾岩具中偏弱磁性,磁性层自45~90米为上段,磁性不均匀,测井曲线呈锯齿状,在0~2000nT间跳跃;90~130米的凝灰岩磁性很弱;130~218米的粗安岩、粗安斑岩,磁性中偏弱,但磁性较均匀;218~311米的碳酸盐化粗安岩及正长岩无磁性。值得注意的是,对应磁性层均有不同程度的铜(金)矿化,其中132~133米及139.2~140.2米见两层视厚度各为1米的铜矿体。磁测井还显示,该孔应位于磁性体南端,主部尚在此以北。endprint

黄土堪异常从特征分布来看,它叠加在一较宽缓的磁异常背景之上,因此应由浅源及深源磁性体叠加而成,其总强度达900nT,而磁测井显示异常均小于2000nT,尚不足以引起900nT强度的地磁异常,而在311米以上尚未见较强的磁性体。从该异常分布在大范围的重力高带上看,该处深部在低密度的火山岩盖层及正长岩下,应存在高密度的碳酸盐岩地层的突起,在正长岩下尚有磁性体存在的可能。

乙、该异常位于黄土堪异常以东,轴向北西,轴长800米,异常梯度较缓,表明其磁性体埋藏较深,倾向北东。其性质相同。

4 地球化学特征

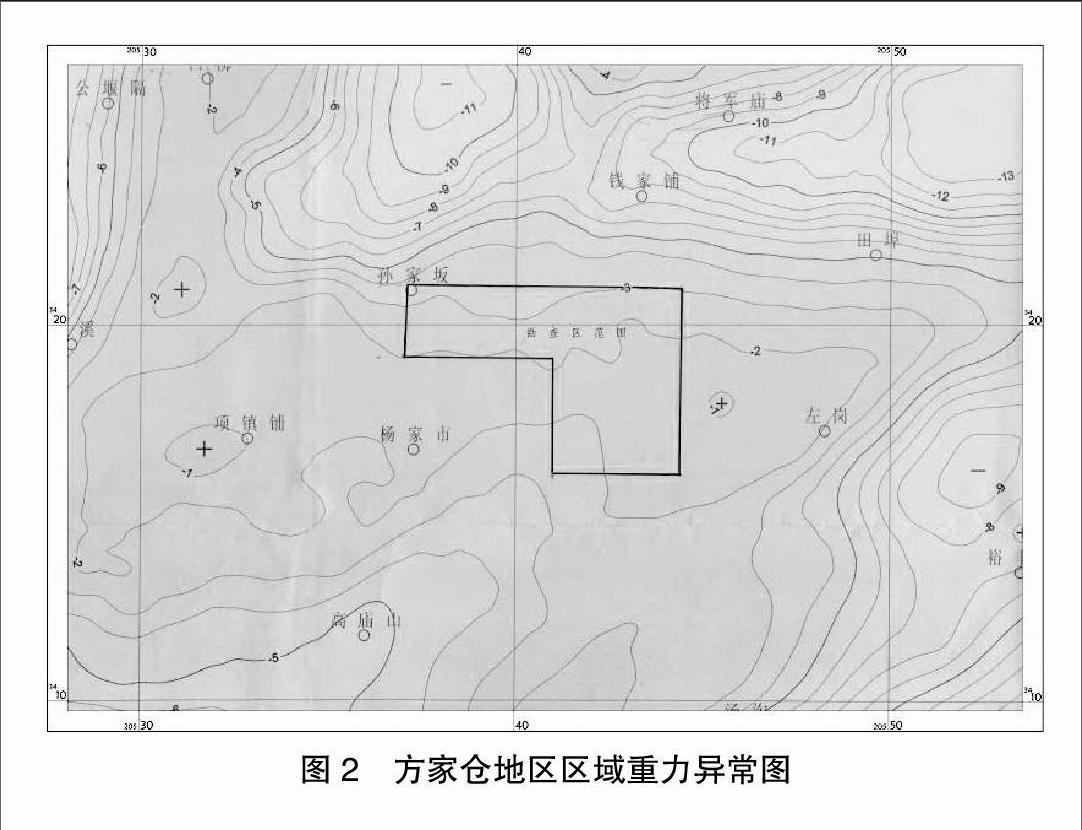

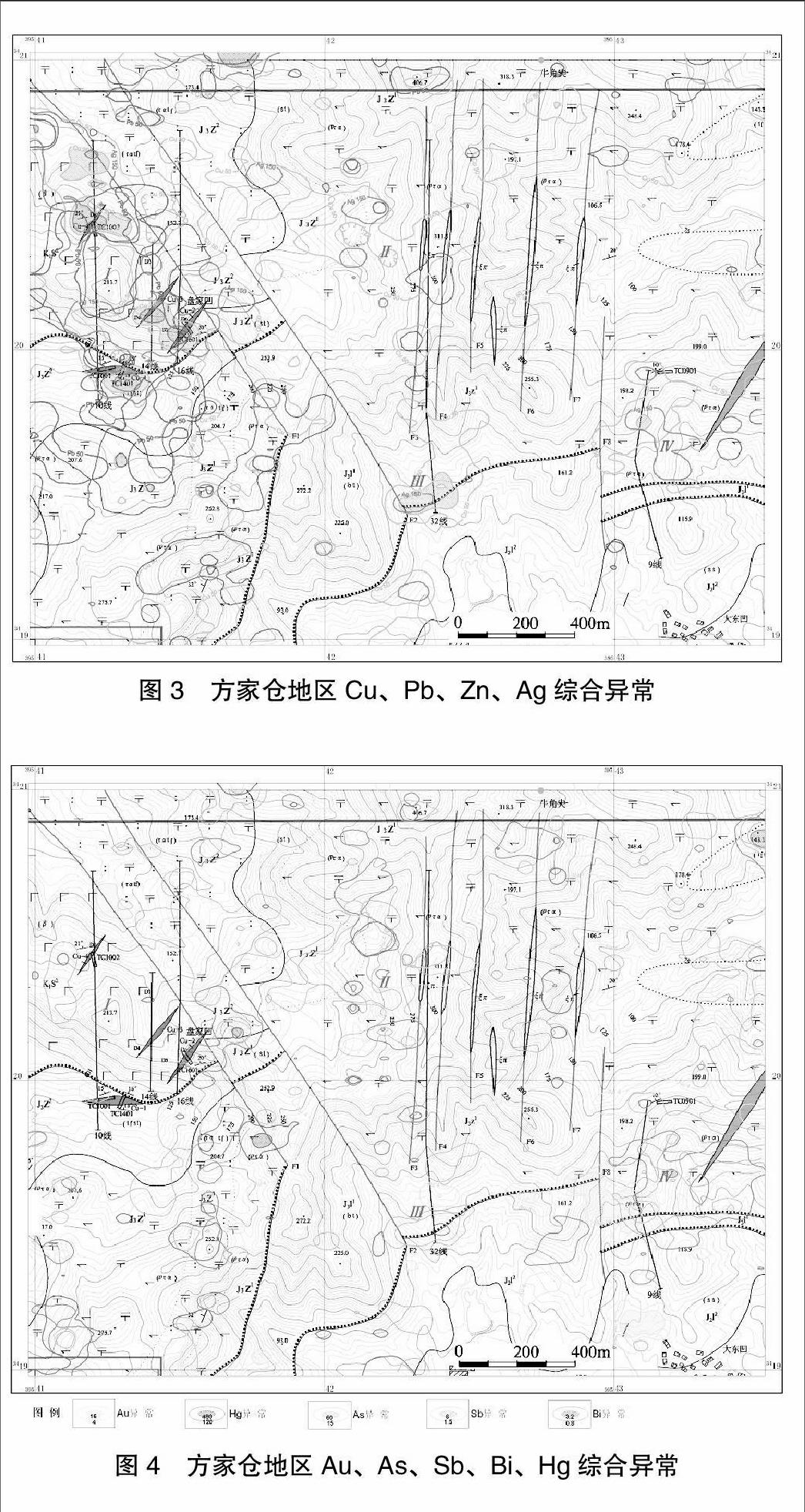

本区1:1万土壤测量共圈定出Au、Cu、Pb、Zn、Ag、As、Sb、Bi、Hg元素综合异常四处(图3,图4)。

Ⅰ号异常带位于盘家凹一带,异常形态复杂,主体异常呈不规则椭圆形,走向近南北,长约1.1千米,宽约0.6千米,面积约0.66平方千米,异常主体位于白垩系下统双庙组地层中,东与侏罗系上统砖桥组第一段呈断层接触,南与侏罗系上统砖桥组第二段呈不整合接触。岩性为灰、灰紫色粗面玄武岩,局部节理发育,沿节理有零星孔雀石分布。部分异常位于侏罗系上统砖桥组灰紫色粗安质凝灰角砾岩内,岩石呈透镜状分布,在胶结物中见有孔雀石。异常元素组合主要为Cu、Ag、Pb、Zn,其中以Cu、Ag套合最好、强度最高,Pb、Zn浓集中心略向南偏移,其中Cu、Ag、Zn为内、中、外带,Pb为中、外带。在该异常区布置了四条探槽及三条岩石剖面,共圈定四条铜矿(化)体。

Ⅱ号异常带位于本区北部,406.7高地以南,异常呈近等轴状不规则体分布,面积约0.25平方千米,出露地层为侏罗系上统砖桥组灰紫色粗安质凝灰岩。异常区西部有两组近平行分布的北西向断裂,东部见一系列沿南北向断裂侵位的正长斑岩脉,异常元素组合主要为Au、Cu、As、Sb、Bi、Ag、Hg,异常强度较弱,浓度分带不明显。其中Au、Cu为中、外带,其它为外带异常。

Ⅲ号异常带位本区南部,陈家北面,除Cu异常外带呈南北向展布外,其它异常均呈椭圆形东西向分布,面积约0.15平方千米,异常位于侏罗系上统砖桥组与侏罗系中统罗岭组不整合界面上,西部有一北西向断裂,出露岩性为砖桥组灰紫色粗安质凝灰岩和罗岭组灰黄色长石石英砂岩。异常元素组合主要为Au、Cu、As、Sb、Ag,除Au浓集中心略向北偏移外,其它元素套合较好,以Cu强度最高,具内、中、外带;其次为Au、Sb,具中、外带。在该带布有32线岩石地化剖面,异常中心处岩石样Cu含量为2794.87×10-6,岩性为罗岭组灰黄色长石石英砂岩,在砂岩裂隙面上有零星孔雀石分布。

Ⅳ号异常带位于大东凹以北,呈近椭圆形东西向分布, 长约0.6千米,宽约0.5千米,面积约0.3平方千米。Au异常位于侏罗系上统砖桥组与侏罗系上统龙门院组、中统罗岭组不整合界面上,该不整合面被一条南北向断层错开,其它元素异常位于侏罗系上统砖桥组与侏罗系上统龙门院组不整合界面北部,西部被断层所切,东面有一条北东向含铁硅化脉,出露岩性为砖桥组灰紫色粗安质凝灰岩。异常元素组合主要为Au、Cu、Ag、As、Sb、Bi,各元素套合较差,浓集中心不明显,其中Au、Cu、Bi为内、中、外带,其它元素为中、外带。8在该带布有9线岩石地化剖面,异常中心处岩石样显示明显Cu异常。由于异常位于有利构造部位,具有较好的找矿潜力。

5 矿化蚀变特征

本区地表已圈定4条铜矿体和1条铜矿化体,深部圈定8条铜矿体和2条铜矿化体,位于盘家凹地区和黄土墈岩体以北。地表铜矿(化)体主要产于火山岩与正长斑岩脉接触带附近破碎内带;深部铜矿(化)体主要呈脉状,少数呈透镜状产出,主要受硅化破碎带控制。

石马岭火山口附近发现2条铁矿化体,主要见于爆发角砾岩体内,矿化类型以赤铁矿为主,其次为褐铁矿化与黄铁矿化,伴有铜矿化。矿石角砾状构造明显,角砾成分主要为罗岭组的砂岩和矿化的白云质灰岩。胶结物为后期含矿热液。矿石矿物为赤铁矿、黄铁矿、黄铜矿等,脉石矿物为石英、铁质等。

区内普遍硅化,在石马岭、合明山等处普遍存在石英帽。黄土墈北侧地区,地表浅色蚀变为砖桥组上段,蚀变以硅化、绢云母化、高岭土化为主具普遍赤铁矿化。

6 结论

(1)石马岭火山机构可能为较好的储矿构造,爆发角砾岩中发育有铁、铜、铀矿化,具有寻找何家大岭式铁矿的前提条件。

(2)黄土堪异常范围大,它位于黄土勘石英正长岩体西侧,异常范围深部经验证为正长岩体。区内地表赤铁矿化、硅化普遍。物探推测磁异常源为一大致呈近东西走向、北倾层状体,经钻孔ZK001揭露,上部粗安岩、粗安质角砾岩具中偏弱磁性,下部凝灰岩、粗安岩、粗安斑岩磁性中偏弱,碳酸盐化粗安岩及正长岩无磁性。从异常推断,不足以引起900nT强度的地磁异常,且异常分布在大范围的重力高带上看,该处深部在低密度的火山岩盖层及正长岩下,应存在高密度的碳酸盐岩地层的突起,在正长岩下尚有磁性体存在的可能。东边异常与其类似。上述异常的深部是寻找龙桥式铁矿有利部位。

(3)盘家凹地区是以脉状铜矿为主的矿化带,Cu元素异常较明显,通过地质岩石综合剖面测量和施工槽探揭露,地表新发现铜矿(化)体4条;围岩为砖桥组和双庙组地层,且围岩岩性为凝灰质角砾岩。另一特点是脉状铜矿体的产出部位均在火山岩地层与正长岩的接触带上。因此矿体富集地段可能是不同来源热液的混合带,深部也可能存在浸染状的铜矿化。

参考文献:

[1]周涛发,范裕等,袁峰等.庐枞盆地侵入岩的时空格架及其对成矿的制约[J].岩石学报,2010,026(09):2694-2714.

[2]常印佛,刘湘培,吴言昌.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:地质出版社,1991:71-76.

[3]翟裕生,姚书振,林新多.长江中下游地区铁铜矿床[M].北京:地质出版社,1992:1-12.

[4]唐永成,吴言昌,储国正等.安徽沿江地区铜金多金属矿床地质[M].北京:地质出版社,1998:60-85.

[5]周涛发,范裕,袁峰长等.江中下游成矿带成岩成矿作用研究进展[J].岩石学报,2008,24(08):1665-167.

[6]董树文,张岳桥,龙长兴等.中国侏罗纪构造变革与燕山运动新诠释[J].地质学报,2007,81(11):1449-146.

[7]李玉发,姜立富.安徽省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[8]蒋敬业,程建萍,祁士华等.应用地球化学[M].武汉:中国地质大学出版社,2006:179-192.

项目基金:安徽省地质勘查基金续作项目,项目编号2009-10endprint