环境成本内部化对国际贸易的影响研究

2015-08-04薛丽

薛 丽

(山西金融职业学院会计系,山西太原030008)

我国自然资源与人口的比例严重失调,再加上粗放式的经济发展模式使得经济、环境与资源之间的矛盾日渐加深。这不仅是制约我国经济可持续发展的一大障碍,更是导致目前我国产品质量落后、效益下滑、竞争力削弱的重要因素之一。如果将环境成本划分为内部成本和外部成本,将不易量化的环境外部成本内部化为企业的环境财务成本,并且有效地对外进行环境成本披露,则可以有效地解决在对外贸易中遇到的问题。

一、环境成本内部化的经济学理论依据

(一)环境资源具有稀缺性

从经济学角度来说,稀缺是指在特定时期、特定地点资源是有限的。它作为一种客观存在的现象,本身具有相对性、差异性、绝对性和瞬变性等几大特点。自然资源的稀缺性也就并不是指物理意义上资源的绝对不可再生或完全消耗,而是由于供求关系的变化导致使用数量的相对不足。

以马歇尔为代表的新古典经济学家在传统资源稀缺理论的基础上得到两个基本观点:资源的绝对稀缺和相对稀缺,区别二者界限的条件就是资源使用量的变化是否达到其存量的极限。消耗的资源没有达到存量极限之前,不会出现边际成本的上升,收益也就不会降低,此时环境质量基本不会受到影响,资源的稀缺是相对的,否则就是绝对的。

在我国,由于自然资源的先天不足,再加之各地区之间发展的不平衡,形成了环境资源的绝对稀缺,进而造成了经济发展与环境资源之间无法调和的矛盾。这些重污染、高能耗的粗放式发展模式,不仅制约了经济发展的速度,更使得产品在国际市场上的竞争力大大降低。如果将外部的环境成本内部化,则可以提高环境资源的使用效率,这一矛盾在很大程度上就会得到缓和。

(二)环境资源具有公共物品性

公共物品理论是当代西方财政理论的核心内容,其概念来自于萨缪尔森在1954年《公共支出的纯理论》中对“公共财物”的定义。他假定经济中存在两种商品:一种是私人消费商品(private consumption good),一种是共同消费商品(public consumption good),即公共物品。经济学中认为公共物品是指能将效用扩展于他人的成本为零,并且无法排除他人参与共享的一种商品。总之,在最初强调非竞争性之后,萨缪尔森又指出了消费上的非排他性是判断公共物品的主要标准。由此可以总结出,公共物品有三大显著特性:非竞争性、非排他性和不可分割性。所有人都可以零消费地使用并从中获益,这也就造成了严重的“搭便车”现象,最终导致公共物品供给的缺乏。[1]

环境资源作为人类生存共用的空间具有不可分割性,被认为是一种公共物品,从生产者到消费者都可以免费从环境资源中“搭便车”,导致资源的价格调节功能失效,进而造成了公共物品的过度消耗。但由于自然界本身具有一定的自我修复功能,可以吸收和缓解在一定限度内排放的废弃物,所以,环境污染在起初是很容易被忽视的,公众也就不需承担由此带来的损失。

(三)环境资源产权的不清晰性

最早将产权纳入经济学范畴的是著名经济学家科斯(Coase),他提出了著名的科斯定理:只要产权明确,外部性问题都可以通过协商后的补偿得到解决,从而实现外部问题内部化。经济学要解决的是由于使用稀缺资源而产生的利益冲突。市场交换实质并不是物品、服务等显性商品,而是对应权利的交换。产权是一种集使用权、收益权、决策权、转让权于一身的权利,具有排他性、有限性、可交易性、可分性和行为性。依其使用者的范围不同可以分为私有产权、公共产权和集体产权。作为公共物品的环境资源拥有的产权就归属于公共产权。

产权是有价值的物品在进行交易的过程中清晰体现出来的,其排他性使得整个交换过程权责明确,不会发生冲突。但是,鉴于环境资源的特殊性,在使用过程中的公共性导致资源产权的排他性也失去意义,生产者和消费者的权责利就不能有效地进行鉴定。资源产权的模糊性无法有效控制人们对环境资源的无原则消耗,进而造成了社会环境的急剧恶化。

(四)环境污染的负外部性

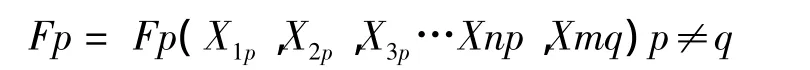

在经济学的理论体系中,“外部性”也叫溢出效应,是指一个经济主体的活动对旁观者福利的影响,这种影响并不反映在以价格为基础的交换中,其产生的影响通过外部体现出来。如果这种外部性的影响是不利的,可称之为“负外部性”;反之,如果是有利的,则可称之为“正外部性”。如果用公式来表示,即:公式中,p和q指的是不同的生产者(或消费者),Fp 表示 p 的福利函数,Xi(i=1,2,3…n,m)指个体的经济活动。这一函数表明,某个经济主体Fp的福利除了受到他自己所控制的经济活动Xi的影响外,还会受到其他人q所控制的经济活动Xm的影响,这就产生了外部效应。[2]

在企业使用环境资源的过程中产生的废弃物污染成本并不能有效地反映到产品的价格中去,造成了由社会来承担的外部成本,这就属于上述理论中的负外部性效应。它导致社会资源不能合理分配,造成了严重的资源浪费。

二、环境成本内部化的经济模型分析

企业在生产产品的过程中,很大程度上都会对环境资源造成一定的浪费与损耗,从而形成了除生产费用之外的环境成本。虽然目前国内对环境成本的界定还存在一定分歧,但毋庸置疑的是环境成本概念的本质在于环境责任问题,从这一角度出发,环境成本可以分为内部成本和外部成本。将环境外部成本内部化就是将环境成本全都纳入到产品的生产成本中去,明确了环境资源的产权,通过市场的调节机制形成环境资源价值,进而清晰核算环境成本价格,并将这部分成本内化到出售的商品中去。这样不仅体现了环境资源的稀缺性,更便于环境污染问题的有效解决。

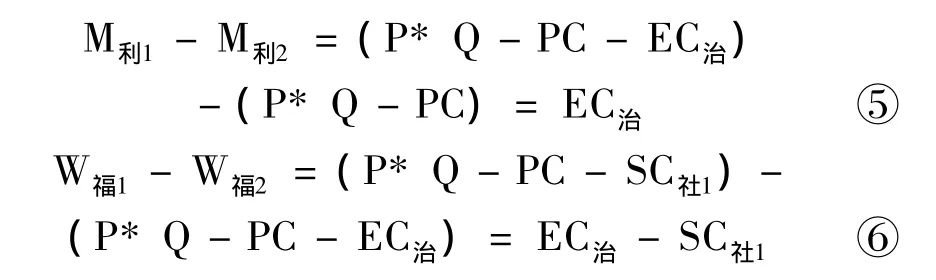

环境的外部成本内部化之后会对生产者产生一定的影响,具体模型分析如下:就生产者而言,正常情况下其整个产品的费用由两部分构成,其一是生产成本,设为PC;其二是环境治理成本,设为EC治;如果企业对污染不进行治理,则会对社会产生一定的损失,设为SC社。同时,假设企业的产量为Q,产品价格为P,利润为M利,产生的社会福利为W福。[3]

(1)假设不考虑企业产生的负外部效应,即不产生环境治理费用,则:

那么企业对社会产生贡献W福1为:

(2)假如过程中考虑企业产生的负外部效应,同时将外部效应内部化,即增加企业的治污成本EC治,则:因为在这一过程中企业自身进行排污治理,所以生产不会造成环境污染,则也就不会产生社会损失,即SC社2=0。

那么企业对社会产生贡献W福2为:

现将企业治污前后的利润与对社会的福利贡献进行对比:

从上述公式⑤可以得出,如果企业不进行污染治理的话,可以获得超额利润EC治,但是基于一般情况下EC治<SC社,那么此时从公式⑥可以得出W福1<W福2,即社会得到的企业贡献是降低的;相反,如果企业进行治污投入(即环境外部成本内部化)将会提高社会的福利贡献。

从微观层面来说,实施环境成本内部化之后,企业对产品的定价能够更加客观和清晰,有利于进一步消除由于市场失灵导致的外部不经济,进而增加企业的产品竞争力。从宏观层面来讲,这样做不仅使社会节约了治理成本,而且能有效地保护环境资源,为社会的可持续发展提供有利保障。

三、环境成本内部化对国际贸易的影响

(一)环境成本内部化对国际贸易的消极影响

环境外部成本内部化不论从企业、个人还是整个国家来说,都不失为一个保护环境、节约资源的有效途径。但如果从国际贸易角度来说,它像一把“双刃剑”,当我国的产品因价格低廉,对发达国家的国内产品形成威胁的时候,它就会成为该发达国家实行保护主义、进行绿色壁垒的借口。

1.从国内来说,其资源密集型产业的出口受到了严重阻碍。由于历史等众多原因,长期以来我国一直是以外延粗放式的模式来发展重工业,如电气设备、纺织业、化学工业品等。此类产业经济发展水平缓慢、环保技术落后,如果实行国际上统一的环境标准,无疑会给其带来巨大的成本压力,这部分外部成本内部化以后,产品价格势必会有大幅度的提高,严重影响这些产品的出口,这样不仅会给企业的效益带来冲击,甚至可能影响到一国整体经济的有序发展。[4]

2.从国际来说,严格的国际市场准入制度大大削弱了出口国产品的竞争机会。在国际贸易中,一些发达国家以贸易保护为由,以我国产品环保标准过低、环境成本内部化程度不高等借口来达到禁止我国产品出口的目的。近几年,国际上倡导的“绿色消费”理念从环境的可持续发展角度出发,促进资源、环境与经济的协调发展。从长远来说消费模式的改变势在必行,这一过程的实现就依赖于环境成本内部化的发展。但就目前在国际贸易中的形势来看,发达国家对我国产品在消费过程中的环境成本内部化要求已经对我国产品的市场准入产生了不利的影响,很大程度上成了我国出口的主要障碍。[5]

(二)环境成本内部化对国际贸易的积极影响

1.对企业来说,能提供技术创新契机。目前国际上对消费的需求正向环境友善①所谓环境友善,是指在产品的生产过程中不产生污染或产品进入消费过程后不对环境造成污染或破坏。产品加速转移,企业如果要在国内乃至国际贸易中占有一席之地,就必须进行技术创新,开发绿色产品。这样企业能生产出功能强、质量好、价格合理(合理有效利用环境资源)的产品,提高其经济效益;消费者也能实现环保的绿色消费。环境成本的内部化实现了企业、消费者和环境资源多赢的局面,促进了社会的可持续发展。

2.对国家来说,有利于优化出口商品结构。我国在对外贸易中,竞争力基本上是以廉价的人力成本和资源的大量损耗来维持的,这种局面如果再不及时扭转,势必会导致资源的枯竭和竞争力的丧失。环境成本的内部化在短期内虽然会增加企业的生产成本,但从长远来说,随着企业采用环保新技术、转换新工艺,产品的附加值就会不断提升,我国出口商品的结构也会逐渐从资源密集型和劳动密集型向知识密集型和技术密集型等方向转移,在优化我国出口商品结构的同时,能有效地减少发达国家制定的国际环保标准准入机制对我们的限制,促进了我国国际贸易和环境保护的协调发展。

四、环境成本内部化在国际贸易中的实施

企业在生产、经营及销售过程中都有可能对环境资源造成损害,形成外部不经济现象,有些出口企业甚至造成国际间的环境污染。但是,由于意识上的淡薄等因素,本属稀缺物质的环境资源的价值在国际贸易中容易被忽略,其结局就是全球环境的恶化。因此,将这种负外部效应内部化就显得非常必要而且迫切,具体从以下几方面来实施:

(一)清晰界定环境资源的产权

环境外部不经济性产生的原因主要是在环境资源日益稀缺的情况下,其产权的无归属与零价格制度。无偿使用环境资源形成了外部边际成本,如果环境资源产权不明晰,则外部边际成本会持续增加。明确环境资源产权,将环境资源推向市场,资源的市场价格才能有效地反映其稀缺程度。让日益稀缺的环境资源价格通过市场来调节,同时还可能会带来更多的技术创新,创新与产权制度的互相影响,不仅会提高资源产权明晰带来的收益,也会降低实施环境资源产权付出的成本。在环境污染对生存和发展造成极大威胁的情况下,明确界定环境资源的产权已经成为整个社会乃至全球可持续发展的必然选择。

1.环境资源所有权和使用权的市场化。选择这一模式要求将环境资源的所有权和使用权分离,执行所有权代理市场化和使用权市场化,既要确保国家作为环境资源所有人的身份地位,也要明确企业作为使用人的权利和义务,使二者形成监督与被监督,敦促企业合理使用环境资源。

2.环境资源使用权和经营权的市场化。在资源产权界定明晰的前提下形成可执行的环境资源价格体系,使使用者能够通过相应途径获得资源的使用权;然后建立完善的资源产权交易市场,进而优化产业结构,形成规模经济,提高产品在国际市场上的竞争力。[6]

(二)合理制定环境资源的费用价格

价格是环境资源作为商品稀缺性的信号,但由于环境资源的特殊性,生产者或消费者对相当一部分环境资源的使用一直是免费的。通过前述我们已经知道,环境资源是应该有价格的,但价格应该由谁来定、每项资源的价格如何确定等等诸多问题亟待解决。

在所有的环境资源中,有部分资源的价格无法通过市场的供求关系来决定,这时就需要政府参与进来,对特殊的环境资源进行直接定价,让利用这些资源的企业或个人对其产生的外部成本自行承担相应的费用,并把这部分费用计入产品成本,形成环境外部成本的内部化。

价格本身应由市场供求关系来决定,但环境费用的价格是由政府来决定的,那么政府定价的决策依据不应是盲目无原则的,而是遵循一定的决策依据。政府应该首先建立相应的标准体系,比如环境质量标准体系、排污标准体系等;在此基础上进一步制定环境资源的具体价格,比如维护费用、损害补偿费用等。

(三)执行“污染者付费原则”

经济合作与发展(OECD)于1970年提出了“污染者付费原则”(简称PPP),即要求所有的排污者都必须为其造成的污染直接或者间接地支付费用,该原则是“庇谷税”理论的实践运用。

由于环境资源属于公共物品,在其产权不明晰的情况下,产生了负外部性效应,排污企业或个人容易逃避责任,排污付费原则的提出明确了环境资源的“有偿”论。向排污者征收一定的损耗污染费用,并将其核算入企业产品中去,形成了环境资源成本的内部化。[7]

通过前述从经济学、生态学及环境学等角度对环境问题进行的探讨,我们不难得出这样的结论,即环境问题的根源之一在于其具有的公共物品的负外部性。而将外部性成本有效地内部化则是解决问题的关键。因此环境成本内部化是我们缓解并控制环境污染的主要途径,也是一个国家实现经济可持续发展的必由之路。

[1]李惠敏,杨美丽.基于经济学角度的企业环境成本内部化分析.商业会计[J].2015(13).

[2]陈向阳,胡智颖.环境成本内部化与环境金融产品创新.理论经济研究[J].2014(2).

[3]胡国珠,储丹萍,胡彩平.环境成本内部化对我国出口竞争力的影响研究.经济问题探索[J].2010(9).

[4]唐国平,李龙会,辛悦.环境会计基本理论在当代的发展.财会通讯[J].2012(2).

[5]谷祖莎,周慧如.环境成本内部化对中国对外贸易的影响分析.金融教学与研究[J].2008(2).

[6]胡伟辉.论我国对外贸易中的环境成本内部化.产业观察[J].2012(10).

[7]谷祖莎,周慧如.环境成本内部化与我国对外贸易.现代经济探索[J].2008(5).