种植密度和采摘频率对川菜薯211茎尖产量及食用品质的影响

2015-07-31谭文芳杨松涛李明等

谭文芳 杨松涛 李明等

摘要:采用大田试验种植菜用甘薯品种川菜薯211,研究不同种植密度(20万、24万、28万株/hm2)和不同采摘频率(6、9 d/次)对其茎尖产量及食用品质的影响,为川菜薯211的高产栽培提供理论依据。结果表明,当密度为 28万株/hm2 时,茎尖产量最高,分枝数最多,茎尖含水率随着种植密度增加而呈上升趋势;采摘频率为6 d/次时,茎尖产量最高;而采摘次数越多,单株茎尖质量越低,茎尖含水率越大。当种植密度为28万株/hm2、采摘频率为6 d/次时,茎尖产量最高,达64.70 t/hm2,茎尖含水率最高,达到85.77%。综合分析,川菜薯211要达到高产、高品质,最佳的种植密度为28万株/hm2,适宜采摘频率为6 d/次。

关键词:川菜薯211;种植密度;采摘频率;茎尖产量;食用品质

中图分类号: S531.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)03-0136-03

菜用甘薯一般是指生长点以下长12 cm左右的鲜嫩茎叶作蔬菜用的甘薯。菜用甘薯栽培简便,适应性广,稳产高产,采收期长,抗逆性强且很少或不受十字花科害虫危害,是较理想的无公害蔬菜。甘薯的茎尖和嫩叶营养丰富,富含黏蛋白、纤维素、维生素和果胶,具有提高人体免疫力、延缓衰老、促进肠胃蠕动和肠管中毒物的排泄、防止便秘、预防心血管疾病等医疗保健功能,是一种优良的营养保健蔬菜,叶菜用甘薯以其保健功能和无公害生产方式深受消费者欢迎[1-7 ]。

川菜薯211是四川省农业科学院作物研究所于2007年以广薯菜2号作亲本,经开放授粉获得甘薯实生种子,2008—2012年经各级试验、多点鉴定而成的菜用甘薯品种,2013年通过国家鉴定。表现为株型半直立,茎尖生长速度快,再生能力强,顶叶心形带齿,分枝中等,顶叶色、叶基色、茎色均为绿色,薯形为纺锤形,薯皮淡红色;茎尖无茸毛,经水烫后颜色呈翠绿至深绿色,有甜味,有滑腻感,略有香味,无苦涩味,食味鉴定综合评分为74.11,高于对照福薯7-6;高抗蔓割病,地上部茎叶细小,呈浅绿色,植株上翘挺立,节间长,分枝多,地下部基本不结薯;可食茎尖长度为10~15 cm,包括茎尖及1~3张展开叶,含水率83%~89%,单株鲜质量为2~5 g。经四川省农科院测试中心检测,每100 g鲜茎尖中含蛋白质3.7 g,维生素C 33.8 mg,氨基酸2.6 g,粗纤维1.47 g。菜用甘薯种植一般为高密度畦作,一季多次采摘方式,一般密度为15万~30万株/hm2,间隔6~10 d采摘1次。探讨菜用甘薯种植密度与产量品质关系的报道较多[6-14],茎尖采摘次数对菜用甘薯茎尖产量及品质的影响也有一些报道[15-17],而种植密度与采摘频率互作影响茎尖产量和食用品质还未见报道。川菜薯211比一般菜用品种生长速度快,探讨川菜薯211种植密度与采摘频率的关系,为其高产高效栽培和进一步推广提供理论依据与技术指导具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以甘薯品种川菜薯211为供试材料。

1.2 试验地概况

试验于2013年在四川省成都市东郊四川省农业科学院作物研究所试验地进行,土壤为黄壤土,肥力中上等,整地时,施 N ∶P ∶K=15% ∶15% ∶15% 的复合肥1 500 kg/hm2作底肥。

1.3 试验设计

试验采取随机区组试验设计。种植密度(A)因素设3个水平,分别为A1、A2、A3,行距和株距分别为A1: 25 cm×10 cm,A2:25 cm×16.7 cm,A3:25 cm×14.3 cm,相应的密度为20万、24万、28万株/hm2。采摘频率(B)因素设2个水平,分别为B1、B2,B1: 6 d/次;B2:9 d/次。每个处理设3次重复。小区面积2.5 m×2.0 m,每小区10行。于6月25日剪长势一致的顶端苗栽插、畦作。

1.4 测定内容及方法

于7月16日打顶1次,7月24日首次采摘茎尖计产,9月16 日采收完毕,B1处理共采摘9次,B2处理共采摘6次,生长期间追肥3次,每次每小区施尿素0.4 kg,视土壤墒情浇水,不施农药、人工除草。

每次采摘后用电子秤测量各个小区全部收获茎尖产量。其他指标:小区总分枝数、单茎质量、茎尖长度、茎尖粗度、茎尖含水率均在8月10日(生长前期)、8月28日(生长中期)、9月16日(生长后期)测定3次。

小区总分枝数:采摘前,以每小区中间3行计数,再折算成全小区总数。

单茎质量:每小区随机选取50株用电子天平测定,取其平均值。

茎尖长度:每小区随机选取50株测定,用直尺量出折断处至顶端生长点的长度,取其平均值。

茎尖粗度:每小区随机选取50株测定,用游标卡尺量出折断处的直径,取其平均值。

茎尖含水率:每小区随机选取50株测定,用电子天平称出鲜质量后,于烘箱中105 ℃,杀青30 min,70 ℃下烘至恒重,计算茎尖含水率。

统计分析方法采用 Excel 2007和 统计软件DPS 6.55计算与分析试验数据[ 18]。

2 结果与分析

2.1 种植密度和采摘频率对川菜薯211生长特性的影响

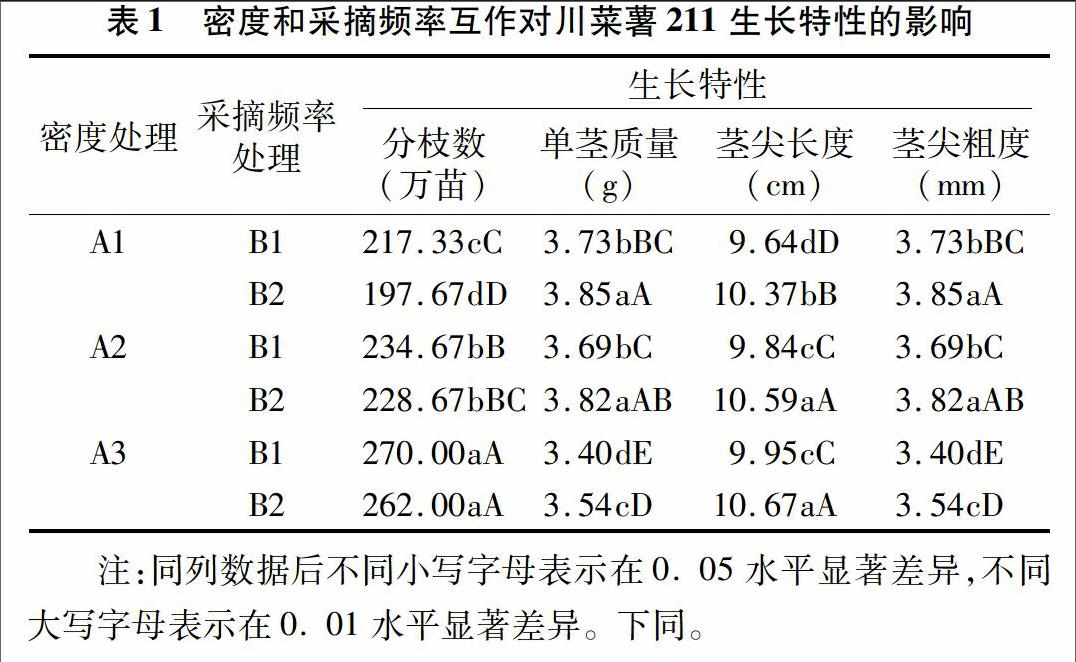

从表1可见,种植密度和采摘频率对川菜薯211的分枝数、单茎质量、茎尖长度、茎尖粗度均有显著或极显著的影响。

2.1.1 对川菜薯211 总分枝数的影响

种植密度对川菜薯211分枝数的影响较为明显,在3个处理中,A3(28万株/hm2)种植密度的总分枝数最多,平均达266万苗/hm2,且与其他2种处理差异极显著(P<0. 01),其次是A2(24万株/hm2)处理,A1(20万株/hm2)处理的总分枝数最少,为207.5万苗/hm2(表2)。不同采摘频率试验结果表明,2个处理的总分枝数差异极显著(P<0. 01),6 d/次的总分枝数最多,达240.67万苗/hm2(表2)。2因素互作效应方差分析结果表明,种植密度和采摘频率间存在互作效应。且在A3B1 处理下,当种植密度为28万株/hm2、采摘频率为 6 d/次时,总分枝数最多,达270万苗/hm2(表1)。

2.1.2 对川菜薯211单茎质量的影响 3个水平的种植密度处理下,当种植密度为A1(20万株/hm2)时,单茎质量为3.03 g,高于其他2个处理且差异极显著(P<0. 01),其次是A2(24万株/hm2) 处理,单茎质量最低的是A3(28万株/hm2)的处理,单茎质量仅为2.94 g(表2)。

采摘频率的影响结果表明,2个处理中,采摘频率为9 d/次的处理单茎质量为3.02 g,高于6 d/次的2.93 g,差异极显著(P<0. 01)(表2)。种植密度和采摘频率间存在互作效应,且在A1B2 处理下,当种植密度为20万株/hm2、采摘频率为9 d/次时,单茎质量数最高,达3.85 g(表1) 。

2.1.3 对川菜薯211茎尖长度的影响

种植密度A3(28万株/hm2)处理的茎尖长度最长,为10.31 cm(表2),高于其他2个处理,差异极显著(P<0. 01)。采摘频率B2(9 d/次)处理的茎尖长度最长,为10.54 cm,其次是B1(6 d/次)处理,为 9.81 cm,处理间差异极显著(P<0. 01)。种植密度和采摘频率间存在互作效应。其中A3B2 处理下的茎尖长度最长,为10.67 cm,其次是A2B2,为10.59 cm,二者差异不显著(表1)。

2.1.4 对川菜薯211茎尖粗度的影响

种植密度A1(20万株/hm2)和A2(24万株/hm2)处理的茎尖粗度较粗,分别为3.79 mm和3.76 mm,极显著(P<0.01)高于处理A3。采摘频率B2(9 d/次)处理的茎尖粗度最粗,为3.74 mm,高于处理B1(6 d/次)处理,差异极显著(P<0.01)(表2)。种植密度和采摘频率间存在互作效应,其中A1B2 处理下的茎尖粗度最粗为3.85 mm,其次是A2B2,为3.82 mm,二者差异不显著(表1)。

2.2 种植密度和采摘频率对川菜薯211产量和食用品质的影响

从表3可见,种植密度和采摘频率对川菜薯211的茎尖产量和含水率均有显著或极显著影响。

2.2.1 对川菜薯211茎尖产量的影响

不同种植密度下,A3处理产量最大,为61.78 t/hm2,且与其他2种处理差异显著(P<0. 05),可知,当密度为28万株/hm2,茎尖产量最高。不同采摘频率下,B1处理的产量最大,为55.72 t/hm2,高于B2处理的51.76 t/hm2,差异极显著(表4)。2因素互作效应经方差分析结果表明,种植密度和采摘频率间存在互作效应,且最佳组合为A3B1组合,产量达64.70 t/hm2,从而说明要获得较高产量应选用的最佳配比为A3B1组合(表3)。

2.2.2 对川菜薯211茎尖含水率的影响 不同种植密度处理间差异极显著,其中A3处理的含水率最高,为85.31%,其次是A2处理,为83.98%,含水率最小的是A1处理,仅有82.02%;采摘频率B1 处理的含水率为84.28%,极显著高于B2处理(P<0. 01)(表4);种植密度和采摘频率间存在互作效应。由于A3 和B1 处理下川菜薯211含水率最高,为8577%,极显著高于其他处理,从而说明要获得较高含水率的最佳组合为A3B1 组合(表3) 。

3 讨论

3.1 种植密度对川菜薯211产量及品质的影响

本试验结果表明,川菜薯211产量明显受种植密度影响,当密度为28万株/hm2时,产量最大,达61.78 t/hm2。分析原因可能由于群体密度太小时,前期封行迟,叶面积指数不高,茎尖采摘产量受到影响,待生长至中后期,各种密度的产量差异不大。因此,在高密度种植下,全程利用光热资源更充分,产量更高。

川菜薯211随着种植密度的增大,总分枝数及茎尖长度增加,单茎质量及粗度降低,对于同一品种,一般认为其他的营养物质差异不大,而茎尖含水率才是衡量适口品质的重要指标,含水率增加,口感更细腻嫩滑。研究结果表明,茎尖含水率随种植密度增加而增高,当高密度时,叶面积指数高,更能锁住土壤水分,甘薯植株从土壤中吸收的水分也更多,因此川菜薯211的食用品质随种植密度的上升而升高。

3.2 采摘频率对川菜薯211产量及品质的影响

试验结果表明,采摘频率的不同,对川菜薯211的生长、产量及品质均有较为明显的影响。首先,茎尖产量、植株总分枝数和茎尖含水率随着采摘次数的增多而明显增多,而单茎质量、茎尖长度和茎尖粗度随着采摘次数的增多而降低,说明采摘可明显刺激植株的再生,川菜薯211产量以间隔6 d/次较高,间隔9 d/次较低,间隔6 d/次产量较高的主要原因是由于川菜薯211生长迅速,采后6 d已达到最佳采摘期,更长的时间,茎尖可食部分增加不明显,品质还会下降。经过产量及食用品质双重因素综合分析得出以6 d/次采摘较好。

3.3 种植密度和采摘频率交互作用对川菜薯211产量及品质的影响

试验筛选出川菜薯211在生长、发育、产量及品质等各方面达到最佳水平的合理种植密度和采摘频率组合。通过设置合理的种植密度和采摘频率,在当地生态条件下,密度为 28万株/hm2、采摘频率为6 d/次时,川菜薯211所能达到的最大鲜产为64.70 t/hm2,较总产平均值53.74 t/hm2高出2039%,因此,设置合理的密度和采摘频率对川菜薯211高产非常关键。最佳组合下的茎尖含水率为85.77%,比平均含水率8355%高2.7%,可见,合理的密度和采摘频率对川菜薯211食用品质影响同样非常明显。

由本试验可知,菜用甘薯的种植密度和采摘频率对茎尖的产量和食用品质具有显著的影响,从而影响菜用甘薯的种植效益。株形直立、叶片较小的品种,种植密度应大些;茎尖生长速度快的品种,采摘间隔时间可以短些,生长周期内的采摘次数相应多些。把种植密度与采摘频率二者结合起来研究菜用甘薯品种,不失为一种较为全面的研究方法。

4 结论

川菜薯211茎尖生长速度快,再生能力强、茎尖产量高、病虫害少、营养品质优,肥水、光热条件好的地区种植川菜薯211是可行的。综合分析密度和采摘频率对川菜薯211的增产效应及对食用品质的影响表明,在研究地区适宜28万株/hm2的种植密度。川菜薯211采摘频率为6 d/次,茎尖产量最高,食用品质最优。种植密度和采摘频率对茎尖的产量和食用品质具有显著影响,研究二者的关系具有十分重要的意义,生产上为了得到优质高效的菜用甘薯种植模式,根据品种的特性,既要合理选择种植密度,又要制定合理的采摘频率,以满足菜用甘薯生长发育的需求,达到多长快发,并改善茎尖产量和食用质量,产生最大经济效益。

参考文献:

[1]赵 冰. 蔬菜品质学概论[M]. 北京:化学工业出版社,2003:561.

[2]王大蔽,张立明,王庆美,等. 山东省甘薯推广品种茎尖菜用价值的研究[J]. 中国甘薯,1996(增刊):87-92.

[3]曹清河,刘义峰,李 强,等. 菜用甘薯国内外研究现状及展望[J]. 中国蔬菜,2007(10):41-43.

[4]郭其茂,杨立明,蔡南通,等. 蔬菜佳品 ——菜用甘薯茎尖[J]. 农业科技通讯,2005(3):10.

[5]曾燕楠,陈德荣,程润东,等. 菜用甘薯菜干烘干式加工技术探讨[J]. 江苏农业科学,2013,41(7):234-235.

[6]王庆南,戎新祥,赵荷娟,等. 菜用甘薯研究进展及开发利用前景[J]. 南京农专学报,2003,19(1):20-23.

[7]谢一芝,郭小丁,贾赵东,等. 菜用甘薯品种宁菜薯1号的选育及配套栽培技术[J]. 江苏农业科学,2013,41(12):107-108.

[8]邢凤武. 茎尖菜用甘薯丰产高效栽培技术[J]. 杂粮作物,2008,28(6):380-381.

[9]蔡南通,林衍铨,邱永祥,等. 茎尖菜用型甘薯“福薯7-6”[J]. 福建农业科技,1999(5):35.

[10]郑 旋. 菜用甘薯品种的筛选及其栽培技术的研究[J]. 福建农业学报,2004,19(1):41-44.

[11]欧行奇,茹振钢,刘明久. 高产优质蔬菜型甘薯新品种百薯1号特征特性及栽培技术[J]. 河南农业科学,2003(5):8-9.

[12]程湘虹,茅国夫,李水凤. 茎用甘薯品种比较与密度试验初报[J]. 浙江农业科学,2013(5):531-533.

[13]衣申艳,陆国权. 不同培养条件对甘薯芽菜生长和营养品质的影响[J]. 浙江农业学报,2011,23(2):209-214.

[14]张富仙,吴列洪,余文慧. 叶菜型甘薯在衢州试种初报[J]. 浙江农业科学,2011(4):753-754.

[15]欧行奇,王 伟,李新华. 采摘次数对叶菜型品种百薯1号茎尖和薯块产量的影响[J]. 湖北农业科学,2010(2):298-299,306.

[16]欧行奇,李 波,李新华. 采摘茎尖次数对叶菜型甘薯品种百薯1号薯块产量及品质的影响[J]. 中国农学通报,2008,24(5):199-203.

[17]王铁固,欧行奇,赵双锁,等. 茎尖采摘次数对叶菜型甘薯薯块产量及品质的影响[J]. 河南农业大学学报,2008,42(6):609-612.

[18]唐启义,冯明光. 实用统计分析及其计算机处理平台[M]. 北京:中国农业出版社,1997:77-90.