生物材料

2015-07-21王秀梅清华大学材料学院北京100084

王秀梅(清华大学材料学院,北京 100084)

生物材料

王秀梅

(清华大学材料学院,北京 100084)

本文引用格式:王秀梅.生物材料[J]. 新型工业化,2015,5(12):37-68.

1 生物材料发展概述

1.1 生物材料及其发展历史

生物材料(Biomaterials)是近年来快速发展的新兴学科,是材料学、生命科学、医学、工程学的交叉融合,被广泛应用于临床医学、新型制造、生物技术等领域。狭义上的生物材料是指生物医用材料(Biomedical Materials),是一类用于诊断、治疗、修复或替换人体组织、器官或增进其功能的新型高技术材料。生物医用材料在临床应用中主要用作医疗器械,作为保障人类健康的必需品,引领着现代医疗技术和卫生事业的革新和发展。广义上的生物材料还包括生物仿生材料(Biomimetic Materials),是指受生物启发或者模仿生物的各种特性而设计开发的具有超高性能或特殊功能的新型结构或功能材料,可应用于电子信息、能源、环境、光学、医疗等各种领域。进入二十一世纪,生物材料正以惊人的步伐和巨大的创新势头向前发展,不仅成为了国际材料学科的重大前沿方向,同时也推动着我国新材料产业的快速发展,为我国国民经济注入新鲜血液。

图1 生物材料分类

生物材料的发展有着古老悠久的历史,甚至可以追溯到史前文明。尽管当时既没有“生物材料”这一专业术语,也缺乏相关的理论知识和“生物相容性”的概念,更没有医疗器械相关产业以及科学的评价体系和管理制度,但在人类社会漫长的发展过程中,各类生物材料一直被人们所使用。据史料记载,早在3000多年前古埃及人就使用亚麻线进行伤口缝合。公元600年玛雅人使用贝壳制作牙齿植入体。在第二次世界大战后,生物材料迎来了快速发展的重要时期。战争时军用的高性能金属、陶瓷、高分子等材料开始纷纷转向民用,生物材料的种类和数量有了井喷式发展。特别是二战后各种伤病患者激增,在医疗技术水平和监督管理等方面都极其匮乏的情况下,外科医生成为了生物材料研发及临床转化的主导。在很短的时间内,外科医生们尝试了各种新型材料来置换或修复患者的各种组织和器官。虽然这些治疗手段极具风险,且偶有成功,但由于当时并没有其他治疗方案可供选择,外科医生在当时被称为了二战后的“英雄”。正是在这一特殊的历史环境下,外科医生们开发了早期的生物材料包括硅酮、聚氨酯、聚四氟乙烯、聚乙烯、尼龙、涤纶、有机玻璃、钛和不锈钢等,主要用作关节假体、牙种植体、人工心脏、血管支架、心脏瓣膜、人工晶状体等,并为生物材料学科的建立奠定了坚实的基础。

生物材料在经历了漫长的发展和累积后,才逐渐成为了一门独立的学科体系。作为新兴的前沿学科方向,生物材料学的建立始于20世纪60年代,开始出现了专门从事生物材料设计的研发机构和从业人员,并逐渐和材料学、医学、工程学汇集成一个新的领域,同时组建了专业学会。1975年,美国生物材料学会(Society For Biomaterials)成立。不久,欧洲、加拿大、日本生物材料学会也纷纷成立,标志着生物材料进入了专业化发展和独立的学科领域。目前,生物材料学科不仅建立了涉及毒理学、病理学、生物相容性、伦理学等相关学科理论,在法律法规、医疗器械产业管理等方面均逐渐成熟与完善。在过去的50年里,生物材料学的发展主要经历了三个阶段。第一阶段是20世纪60、70年代发展起来的第一代生物材料,即惰性生物材料,其特点是不可降解,具有良好生物安全性,植入体内后几乎没有毒性和免疫排斥反应,目前在临床仍然被大量采用。第二阶段是20世纪80年代发展起来的第二代生物材料,包括生物活性材料和生物可吸收材料。生物活性材料植入体内可以和周围环境发生良性生理作用,如生物活性玻璃、生物玻璃陶瓷等。生物可吸收材料,如聚乳酸(PLA)、聚羟基乙酸(PGA)等可降解医用高分子,在生理环境下可缓慢降解并被人体吸收。在这一时期,组织工程学建立并发展成为生物材料学的重要分支。90年代后期,随着干细胞和再生医学的发展,开发了第三代生物材料,即具有生物应答和细胞/基因激活特性的功能化生物材料,要求具有生物活性的同时又可被降解吸收。其特点是在体内生理环境中能够激发特定的细胞响应,从而介导细胞/干细胞的增殖、迁移、分化、蛋白表达、细胞外基质形成等细胞行为,通过诱导组织再生实现损伤组织的修复和功能重建。该类材料目前已成为国内外生物材料领域的研究热点,可望在不久将来应用于临床治疗。进入二十一世纪,随着现代生物学和现代材料学的快速发展,生物材料也进入了新的发展阶段。一方面,纳米技术、表面改性技术、3D打印技术、干细胞技术等前沿科学技术与生物材料制造及临床转化密切结合,推进生物材料进入了智能纳米生物材料时代。另一方面,生物材料学科的研究领域不断扩展。药物递送、肿瘤靶向诊疗、分子影像及诊断等已成为了生物医用材料研究的前沿新领域,同时,受生物启发的材料仿生制备技术也为新材料的开发提供了新颖的思路。

图2 生物材料发展历程

1.2 生物医用材料与医疗健康产业

生物医用材料是医疗健康产业的物质基础,引导着当代医疗技术和健康事业的革新和发展。生物医用材料临床应用的终端形式为医疗器械,其作用机理不同于药物,但可与药物结合为载药生物材料。因此通常谈及生物医用材料,既指材料自身,也包括植入医疗器械。生物医用材料包括一般性材料和生物相容性材料。一般性材料指一次性使用的输液器、注射器具、一般性外科手术器具以及药棉、绷带、纱布等卫生用品。生物相容性材料,也称为高技术生物材料,指直接植入人体或与生理系统结合使用的材料及其终端产品,如医用高分子、医用金属和合金、生物陶瓷、复合材料等制备的骨科材料及植入器械、心血管系统介/植入材料和器械、牙科材料、眼科材料、人工器官、药物控释系统等。大量高端生物医用材料和医疗器械的开发显著降低了心脑血管、肿瘤、创伤等疾病的致死率和致残率,大大提高了患者的生活质量。例如,白内障在过去就意味着失明,而借助有机玻璃制成的人工晶状体便可迅速恢复人眼的功能;人工关节及关节置换使得数以千万计的患者恢复了运动功能;血管支架、封堵器等介入性治疗材料和器械的使用将心血管疾病的死亡率降低了60%以上。此外,生物医用材料的发展也推动临床治疗、诊断技术的革新。比如,以生物芯片为代表的分子诊断材料和器械不仅在传统的传染病、遗传疾病的筛查与诊断方面发挥重要作用,还被用于肿瘤、心脏病等重大疾病的早期诊断和防治。因此,大力发展生物材料及其医疗器械产业对我国医疗健康产业和国民经济可持续发展具有战略性重要意义。

图3 几种典型的生物医用材料及植入医疗器械

1.3 生物仿生材料与新材料开发

材料作为21世纪的支柱产业之一,已经渗透到了国民经济、社会生活和国防建设的各个领域。新材料被视为新技术革命的基础和先导,对信息技术、航空航天、新能源、新医疗等战略性新兴产业的发展起着重要的支撑作用。随着全球制造业和高技术产业的飞速发展,新材料的市场需求日益增长,世界各国均高度重视新材料的开发。近年来,按照仿生思路和原理来设计制备新材料及新器件受到越来越多来自化学、材料学、生命科学等领域科学家的广泛关注和高度重视,并快速发展成为多领域交叉的前沿热点方向。众所周知,天然生物材料在经过了亿万年漫长的进化和演变后形成了独特的分级组装结构和与之完美匹配的优异性能,所以说,自然界是最好的材料设计师,也是最好的材料加工厂。因此,材料科学与生命科学的交叉融合为新材料的设计与开发提供了新的灵感和制备方法。

生物仿生材料则是在研究自然界天然生物材料的基础上,仿照生命系统的运行模式和生物体材料的结构规律、功能特性而设计制造的各种新型结构材料和功能材料。例如,仿荷叶表面微结构和性能的自清洁界面材料;仿鲨鱼皮表面棱纹微结构的低能耗飞机外壳涂层;仿乌贼等动物变色机制制成的智能玻璃;模仿蚕吐丝的过程研制了各种化学纤维的纺丝方法;模拟蛋白构象变化的分子马达;模仿电鳗放电的能量转换装置等。可见,道法自然,向自然界学习,是创造新方法、开发新材料的灵感源泉。

2 面向2049的生物材料

2.1 生物材料的社会需求和发展目标

生物医用材料及其医疗器械是保障人类健康的必需品,具有巨大的社会需求。其开发与应用不仅挽救了数以千万计危重病人的生命,使威胁人类健康的诸如肿瘤、心脑血管等重大疾病得以更早发现和有效治疗,而且极大地提高了人类生活质量和健康水平。与此同时,生物医用材料及植入器械的发展对当代医疗技术的革新和医疗卫生系统的改革发挥着引导作用,显著降低了医疗费用,是解决当前“看病难、看病贵”及建设和谐稳定小康社会的重要物质基础。

随着国民经济的发展,人们对自身健康问题的关注度越来越高,特别是人口老龄化加剧、中青年创伤增加,对高端医疗器械的需求越来越大。例如在中国,60岁以上老年人数量已经超过2亿,占总人口的14.9%,已成为世界上老年人口最多的国家之一。与此相应,人工心脏瓣膜、心脏起搏器、人工髋关节和膝关节替换植入量也随老龄人口的增长而增加。巨大的市场需求推动着生物医用材料和医疗器械产业的高速发展。据统计,近十年来生物医用材料产业全球市场每年以高达15%以上的复合增长率(CAGR)快速增长,即使在2009年国际金融危机时,美国医疗器械产业仍保持7%的年增长率。2014年生物医用材料的全球市场已超过2000亿美金。而中国作为生物医用材料和医疗器械产业的新兴市场,CAGR远高于全球平均水平,近5年年均增长在30%以上(如图4)。不仅如此,它又属于典型的低原材料消耗、低能耗、低环境污染、高技术附加值的新兴产业。因此,生物材料和医疗器械产业被认为是世界经济中最具生气的朝阳产业。在美国、欧洲、日本等国均属于国家大力扶持的新兴产业。在我国,也已被列为“十二五”和“十三五”期间大力发展的“战略性新兴产业”。

图4 全球及中国医疗器械及生物医用材料市场及发展预测

从目前全球生物医用材料和医疗器械市场整体来看,美国仍然是生产和消费第一大国,生产总值占全球总量的45%,消费量占全球消费总量的38%。而我国的生物医用材料和医疗器械产业起步较晚,产业规模小、技术装备落后、市场竞争力差、世界市场占有份额低,总体落后于发达国家10-15年。然而,我国医疗器械潜在市场巨大,就疾病患者看,我国癌症年发病率已达200万人,心脑血管病年死亡近300万,残疾人达7000万,乙肝带菌者1.2亿,糖尿病患者约3000万,老年痴呆症患者50万。以目前中国医疗器械市场的发展速度,2020年中国将超越美国成为全球最大的植入器械消费国。尽管我国本土医疗器械产业在近年来取得了长足发展,部分中高端的植入器械,如骨折内固定器械、人工关节和冠脉支架等已实现国产化,然而高端产品市场总体仍由中外资和合资企业所垄断,目前国内市场中超过四分之一为进口产品,技术含量高的产品90%以上依靠进口。这也是造成国内“看病难、看病贵”的重要原因之一。可见,如不改变目前我国植入器械市场的产品布局,将对我国医疗事业产生深远的不良影响。开发具有我国自主知识产品的高端医疗器械产品,推动我国医疗器械产业的健康繁荣发展,不仅可以大大降低患者医疗费用,惠及民众,同时对我国医疗健康产业及和谐社会的稳定发展具有重要意义。

生物医用材料及医疗器械产业作为高新技术产业,具有产业高度聚集、生成销售国际化、行业高度垄断等特点。特别是在发达国家,产品更新换代快。技术创新是企业生存和保持市场垄断地位的关键。虽然近年来我国生物医用材料和医疗器械产业发展快速,技术不断提高。但整体上仍然远远落后于发达国家,主要问题有:(1)产业规模小,总体技术落后,结构不合理,市场竞争力差。(2)企业创新能力薄弱,成果转化水平差。我国企业用于研发的费用不足销售收入的2%。(3)管理机制不完善,完整产业链尚未形成。因此,我国生物医用材料产业的发展面临进口产品的严峻挑战,必须提高企业创新能力和自主研发能力,不断注入新技术、新产品,调整产业技术结构,才有可能改变我国生物材料和制品产业的落后状况,满足社会、经济和国防事业发展的需求。未来生物医用材料和医疗器械产业的发展将以用于再生医学的材料和高端植入器械作为产业主体,再生医学材料与植入器械、生物材料表面活化技术、新型高分子材料和药物控释技术等将获得颠覆性重大突破。

简言之,生物医用材料产业正成长为世界经济的支柱性战略新兴产业和国民经济发展的新增长点。生物医用材料的未来发展要立足我国社会经济发展对生物医用材料的战略需求,抓住生物医用材料正在发展革命性变革的时机,前瞻生物材料产业发展前沿,大力提高自主创新能力,突破共性关键技术,着力加快生物医用材料的开发和成果工程化、产业化效率。

图5 生物材料未来发展趋势及特点

2.2 生物材料未来发展趋势及特点

在巨大的社会和市场需求的推动下,生物材料的发展已进入了一个崭新的阶段。随着当代材料科学、生命科学、临床医学及相关前沿技术的快速发展和突破,处于革命性变革关键时期的生物材料作为上述学科的高度交叉领域,正发生着日新月异的变化。展望2049年,未来生物材料领域的重点方向包括如下四大类:(1)再生人体组织和器官的再生生物材料;(2)生物智能仿生材料,例如类似肌肉一样传递能量的材料,类似神经一样的多功能自主调控材料,以及具有目前未知性能的自组装分级结构材料,自修复或自适应材料等;(3)生物智能制造材料,即利用生物系统制造材料,特别是利用细胞、基因等操作创造有生命的新材料;(4)生物智能控制材料,即可调控细菌、干细胞,甚至整个组织、器官等生物系统的功能,用于传感、再生、药物发现、肿瘤治疗、记忆传输、能源转换或燃料生产等。总体来讲,根据世界生物材料发展的当前现状和前沿热点,前瞻未来30年的发展趋势,中国生物材料科学必将紧随国际发展脚步,立足世界前沿,实现跨越式发展和重大突破,提升我国生物材料总体研发能力和产业技术水平,调整产业技术结构,成为国际高端生物材料及医疗器械的消费大国和生产大国。

通过生物材料未来发展的重点方向及趋势不难看出,未来高端生物材料将具有分子化、仿生化、智能化以及个性化等特点。

分子化:从传统生物材料到“纳米生物材料”,再到“分子生物材料”,生物材料的开发从宏观构建进入了微观设计,即从分子水平上对生物材料的设计、制备、改性进行精确控制,赋予生物材料特有的精细结构、性能特点和生物活性。同时,实现生物材料对人类基因、蛋白、细胞的精确调节和操控,从分子和亚细胞水平对疾病进行诊断、治疗及组织、器官的再生修复。

仿生化:仿生技术从简单的成分仿生、结构仿生、功能仿生进入多层次、全方位仿生,进而合成出大量新颖的仿生生物材料,具有仿生的功能特点,或独特的分级结构,应用领域将涵盖电子、能源、环境、医疗等。

智能化:生物材料能够对其所处微环境进行智能响应,具有自修复或自适应等特点。例如可调控生物系统基因表达、细胞功能等实现组织再生、癌症治疗、能量递送、信息传感等。

个性化:生物医用材料将实现个性化定制修复,根据患者医疗数据进行量身定制,不仅满足几何外形和化学成分的完全匹配,更达到功能匹配及完全再生。

2.3 生物医用材料的前沿方向和重点领域

传统生物医用材料的时代正在成为历史,未来将以可再生人体组织和器官的新一代生物医用材料为重点和方向,同时,生物材料表面改性及界面控制将成为提高传统生物材料的主要途径,也是发展新一代生物医用材料的基础。生物医用材料发展的重点领域和前沿技术方向包括:

(1)深化生物医用材料科学基础,完善理论体系:从分子水平上深入理解材料与宿主相互作用机制,建立无生命的生物材料诱导有生命的组织或器官再生的理论体系,为生物材料科学与产业发展开拓新途径。包括工程化组织或器官与宿主相互作用机制,生物相容性的机制,材料表面/界面改性原理,可降解智能材料的降解及降解产物对机体的作用机制,以及纳米生物材料的生物安全性研究等。

(2)诱导性组织再生修复材料及制备技术:可通过材料自身优化设计,如材料物理性能、化学性质、生物活性配体等,而不是外加生长因子,来提高外源性或内源性细胞或干细胞生长、迁移、分化、细胞外基质沉积及组装等一系列特定的细胞行为和功能,激活组织再生潜能,实现特定组织的再生修复与功能重建,即开发可激活基因/细胞的新一代生物医用材料。其中,组织工程种子细胞规模化高效扩增技术、仿生体内微环境的三维培养技术、复杂组织或器官工程化制品的构建技术、动物源性生物材料免疫原性消除技术等有待突破。目前诱导性活性人工骨材料已获得较大突破和成功,未来进一步的发展将集中于软骨、皮肤、肌腱、神经等组织诱导性材料的设计及制备工艺,以及植入性人工肝、肾、心脏等人工器官的构建。

(3)生物功能化医用金属材料:作为目前临床上用量最大和应用最广泛的一类生物医用材料,生物医用金属材料具有高强韧性、耐疲劳、易加工成形性等优良的综合性能,在未来仍然是不可或缺的一类重要生物医用材料。不同于目前临床应用的生物惰性医用金属材料,未来医用金属材料将以生物功能化金属材料为主,即通过材料表面/界面生物功能化及表面改性技术,或金属材料自身离子释放等,使其具有特定的生物活性和医学功能,从而达到更佳的临床医疗效果。

(4)心脑血管介/植入材料和器械:心脑血管疾病已经成为人类健康的第一大杀手,未来对相关介/植入材料和器械的需要及要求会越来越高。具有血管自修复能力的全降解高分子支架,可降解金属支架,介入治疗心脏瓣膜,心衰治疗水凝胶,表面抗凝血的植入器械等为代表的心脑血管介/植入材料和器械将成为未来开发的重点。

(5)个性化介/植入器械快速成型及生物3D打印技术:个性化精准医疗是未来医疗发展的必然趋势。随着科技的发展,特别是3D打印技术的发展和成熟,有针对性的为患者定制符合个体形态和功能的植入器械已成为可能。特别是将工业3D打印技术与生物材料和医学技术相结合的生物3D打印技术是未来发展的重点和前沿领域。以生物材料和/或细胞、蛋白和基因物质为打印原料,进行组织和器官的仿生重建,打印对象从非生命物质向具有生物活性的生物材料、生长因子及活细胞转换。因此,为达到人工仿生构建活组织结构的目的,高精度的生物材料及/或细胞结构体的成形制造工艺成为基本的技术手段,迫切需要研发具有高生物相容性、高可靠性并可复制生产的先进制造工艺和设备。

(6)肿瘤多模式诊疗:恶性肿瘤已经独立成为全世界人类最大致死原因,肿瘤的多模式诊疗必将是生物医学界研究的焦点和难点。单一的治疗模式例如药物治疗、磁热治疗、放射治疗、基因治疗等都各自具有一定的弊端,不能到达有效治疗的目的,所以结合多种单一治疗模式和肿瘤诊断手段的肿瘤多模式综合诊疗模式是成为了必然的发展趋势。肿瘤多模式诊疗整合了各种单模式的优点,可以到达取长补短、协同增敏的治疗效果,同时通过诊断技术实现治疗过程的实时监测,用于精准、高效治愈恶性肿瘤。

(7)分子诊疗与生物传感:现代医学正逐渐向“4P”医学模式(4P medical model)方向发展,即预防性(Preemptive)、预测性(Predictive)、个性化(Personalized)和参与性(Participatory)。为实现疾病治疗关口前移,分子诊疗和生物传感技术扮演了非常重要的角色。材料科学与纳米技术、生物技术、电子信息技术等交叉融合开发出的新型纳米生物材料,可实现体内、外分子信号的快速痕量检测,以及疾病早期诊断及治疗,具有高灵敏、高通量、特异性、高精准的特点。主要应用于无损监测、医学影像、人体监测、基因检测、生物芯片、疾病预警等领域。

2.4 生物仿生材料的前沿方向和重点领域

生物仿生由来已久,人类很早就学会从大自然汲取灵感,设计及开发新材料或新器件。例如仿造鸟儿展翅制造的飞行器,仿造鱼鳃分离特性制造的特种分离膜,仿造水黾设计的水上机器人,仿照荷叶超疏水结构设计的自清洁材料等。虽然目前仿生材料研究已取得了很大的进展,已成为设计制造新型复合材料的有效途径,但系统的生物仿生材料学的研究才刚刚起步,未来具有巨大的发展空间。目前生物仿生材料研究主要包括成分和结构仿生、过程和加工制备仿生、功能和性能仿生。未来发展将逐渐建立和完善仿生材料学理论,继续拓宽仿生对象的领域和仿生的深度,从宏观仿生、微观仿生到分子仿生,从仿生设计到仿生制备,从结构仿生、功能仿生到智能仿生和综合仿生方向发展。

(1)超高性能结构仿生材料:生物体经过亿万年的自然进化形成了复杂精巧的多级结构,其优异的性能远远超过人工合成材料,因此结构仿生材料是目前研究最广泛、最深入的仿生材料分支。例如,科学家根据蜘蛛丝的蛋白分子具有无定形区和结晶区的微相分离结构特性,制备了被称为“生物钢”的新型人造纤维,质量超轻但又比传统纤维材料具有更好的强度、弹性和耐磨性能,具有极其广阔的应用前景。可见,该领域未来仍将是仿生材料研究的重点领域,继续深入理解天然生物材料的结构-性能关系,完善仿生设计及制备技术,以及拓宽结构仿生材料在新领域的应用等。其中,仿生增韧陶瓷材料,仿生超强粘附材料及器械,仿生水流减阻材料,仿生纳米光子晶体等领域未来仍将是研究重点。与此同时,建立在分子仿生学基础之上的结构仿生设计,以及应用于医学领域的结构仿生材料也将是未来前沿方向和重点领域。

(2)分子仿生材料:随着生命科学和纳米科学及技术的发展,分子仿生成为近年来仿生材料研究的前沿热点。分子仿生是以生物分子基元或人工合成分子为研究对象,在分子水平上仿生构筑分子或超分子组装体,获得结构或功能仿生的新材料或新系统。前沿方向和重点领域包括:①分子机器与生物马达:分子机器是由分子构成,能行驶特定功能的机器,如蛋白分子机器、核酸分子机器等。生命组织中已发现数百种分子机器,响应外界刺激调控特定的生命功能。例如,分布于细胞内部或细胞表面的蛋白质分子马达在受到外界刺激时产生分子构象变化,通过三磷酸腺苷(ATP)等能量转化为机械能,引起马达形变,或者产生移动实现分子输运。未来的研究热点将包括天然分子机器(生物马达)结构和工作机理的探索;基于蛋白、核酸等天然生物分子及树枝状高分子等人工合成分子构建的超分子组装体的功能开发与应用;实现对分子机器的多功能化及成果转化,广泛应用于临床疾病检测及治疗、环境安全检测、生物反恐及国家安全等领域。②仿生物膜:生物膜是由脂类、蛋白质和糖等组成的超分子体系,对于生命活动具有重要的意义。仿生物膜是在研究天然生物结构、功能的基础上,在分子水平上设计并制造出与其组成或结构相似的各类人工膜,模拟天然生物膜的信息传输和分子识别功能等,应用于生物传感器,人工细胞,药物递送,医疗器械表面改性等。③仿生体系的创新设计与模拟:分子仿生为新材料和新体系的开发提供了无限的创新空间和灵感源泉。借助于纳米技术,计算机模拟和材料基因组技术,构建出更多具有优异性能的仿生体系,如靶向药物载体系统,微流控芯片仿生体系,DNA仿生体系,生物仿生多肽,有机-无机杂化体系,仿生人造组织/器官等。

(3)智能仿生:仿生材料智能化将是未来仿生材料发展的一个重要方向和必然趋势。如上文中提到的生物马达就具有智能特性,即具有感知环境(包括内环境和外环境)刺激,并对之进行分析、处理、判断,采取一定的措施进行适度响应的特性,包括传感功能、反馈功能、信息识别与积累功能、响应功能、自诊断能力、自愈性能力和自适应能力等。

3 影响未来人类生活的生物材料领域

3.1 生物功能化医用金属材料及技术

医用金属材料以其高强韧性、耐疲劳、易加工成形性等优良的综合性能,一直是临床上用量最大和应用最广泛的一类生物医用材料。医用金属材料是需要承受较高载荷的骨、牙等硬组织以及介入治疗支架的首选植入材料,已大量应用于骨科、齿科、介入治疗等重要医疗领域中的各类植入医疗器械。目前医用金属材料中用量最大、应用范围最广的有不锈钢、钛及钛合金、钴基合金三大类材料,在医用金属材料的生产和临床应用中占有举足轻重的地位。此外还有镍钛形状记忆合金以及金、银、钽、铌、锆等贵金属。目前临床应用的医用金属材料在生物体中表现为生物惰性,以确保生物安全性和生物相容性。然而,由于在实际应用中不存在完全惰性的材料,且体内生理环境十分复杂,所以传统的医用金属材料植入后的长期安全性和可靠性仍存在明显不足。例如,由于疲劳腐蚀、磨损、金属离子溶出等常引发骨质溶解、水肿、血栓栓塞、内皮过度增生、感染及肿瘤等不良反应。因此,未来医用金属材料的发展趋势是由生物惰性向生物活性,由不降解向着生物可降解的方向发展,即生物功能化医用金属材料。

传统医用金属材料的生物功能化可通过材料表面改性技术,或金属材料自身离子释放等,使其在发挥自身优异力学性能的同时,具有特定的生物活性和医学功能,从而达到更佳的临床治疗效果。此外,由于大多数金属内植物,如骨钉、骨板、血管支架等,所提供的需求是暂时性的,所以通常需要通过二次手术取出或因无法取出则长期留存在体内。因此,近年来,国内外学者对可降解性医用金属材料进行了大量、深入的研究,并有望在未来进入临床并广泛应用。

(1)医用金属材料表面改性以及表面改性植入器械的设计和制备的工程化技术

主要包括增进骨、牙等植入器械表面生物活性的表面生物活化技术;增进血液接触材料和器械的表面抗凝血及防组织增生改性技术;赋予表面抗菌、抗磨损、选择性固定生物分子等的表面功能化技术等,以及表面改性植入器械形态结构设计系统及软件开发等。常用的表面改性方法,包括热喷涂,离子注入,离子溅射等仍将广泛使用,重点是提高其可控性和精度。此外,生物化学方法可将化学基团、药物、活性短肽、生物大分子等引入材料表面,使其具有更优良的生物活性,也成为当前研究热点。在未来研究中,可采用多种方法对材料进行综合性能表面改性,如物理化学改性提高其耐磨性、耐蚀性的同时,采用生物化学方法改性提高其生物活性,这将拓宽临床应用领域,具有十分广阔的前景。

(2)功能性离子可控释放医用金属材料

医用金属材料的生物功能化除了通过传统的表面改性方式以外,近年来由中科院金属研究所杨柯教授领导的研究团队提出可以通过控制医用金属材料在体内释放特定金属离子的方式来实现医用金属材料功能化的创新思路。这是利用医用金属材料在人体环境中不可避免发生腐蚀的特性,通过特定的合金化设计和制备,在现有医用金属材料中添加某种具有生物医学功能的特定金属元素,利用金属在体内发生腐蚀而造成的这种特定金属元素的持续释放现象,在满足生物安全性的前提下和实现植入金属力学支撑作用的同时,额外发挥这一特定金属元素的生物医学功能,进而赋予医用金属材料特定的结构/生物医学功能一体化特性。例如,该团队开发了系列含铜不锈钢,即在现有医用不锈钢(304、316L、317L等)的成分基础上,通过加入适度过饱和量的铜元素,经过(固溶+时效)的热处理,使其基体中均匀弥散地分布有纳米尺度富铜析出相的新型不锈钢。这种含有富铜相的含铜不锈钢在人体环境中由于不可避免地会发生一定程度的腐蚀,因而可以微量和持续地向周围组织中释放出铜离子,从而发挥出铜离子的诸多有益的生物医学功能。铜离子是人体中必需的微量金属元素。医学研究发现,铜离子不仅具有杀菌作用,对心血管系统也具有重要的作用,不仅可以抑制血栓的形成,还能促进血管内皮再生,抑制动脉平滑肌的过度增殖、变性等病变。此外,铜离子还能明显地促进骨胶原的沉积。因此,含铜不锈钢巧妙地将不锈钢优异的力学性能、耐蚀能力与铜离子的生物医学功能相结合,在抑制植入物引发的细菌感染,抑制冠状动脉支架内再狭窄,促进成骨等组织再生修复中具有十分重要的意义。

(3)新一代可降解医用金属材料

可降解医用金属材料是21世纪初开始迅速发展的以镁基合金、铁基合金和钨为代表的新一代医用金属材料。这类新型医用金属材料摒弃了人们通常将金属植入物作为生物惰性材料使用的传统思想,巧妙地利用其在人体环境中可发生腐蚀(降解)的特性,以可控方式实现金属植入物在体内的修复功能,并逐渐降解直至最终消失的临床目的。通常情况下,要求可降解医用金属材料具备足够的力学强度,与组织愈合周期相匹配的降解时间,以及良好的生物相容性。这三个方面也是当前研究的重点。镁及镁合金的研究近10年来在国际上一直非常活跃且发展迅速,现已逐渐进入到医学临床应用的研究阶段,而且我国在可降解镁合金研究方面与国际发展同步。由于镁是人体中含量第二大的金属阳离子,参与蛋白合成、酶激活等多种生理活动,而且镁在体内又极易发生腐蚀,释放出镁离子。这些独特的优势使得镁和镁合金获得了生物材料学家的青睐。此外,铁合金和钨在体内具有缓慢的降解,也被作为一种潜在的可降解医用金属材料进行了生物医用的开发研究。目前,可降解金属在骨科、血管支架方面的临床应用前景最为诱人,可降解镁合金心血管支架、骨钉均已进入临床研究。不过,目前对可降解金属在体内降解产物的生物安全性,以及如何实现可降解金属在体内的可控降解,仍然是医学临床应用中需要解决的关键科学技术问题。未来相关研究将不断深入和成熟,并有望在临床获得突破性进展,这对于医用金属材料的研究具有划时代的意义。

3.2 组织再生修复材料及技术

组织、器官损伤修复以及功能重建一直是医学和生物材料学研究的重大课题。自上个世纪80年代美国麻省理工教授Robert Langer和Joseph P. Vacanti提出“组织工程”(Tissue Engineering)概念至今,组织工程学已逐渐发展成为生物材料领域独立的学科方向。组织工程是指应用工程学和生命科学的基本原理和方法,在深入理解生理及病理状态下“组织结构-功能”相互关系的基础上,开发生物替代物修复、保持或提高损伤组织的功能。其基本的思路是利用“组织工程三要素”,即生物支架材料、细胞、调控因子,在体外生物反应器中构建出人工组织,再移植到体内进行损伤组织的修复(图6)。随着组织工程研究的发展,以及对组织损伤、修复、再生等生理活动认识的不断深入,组织工程修复策略不断更新、拓展和完善,形成“体内组织工程”(in vivo Tissue Engineering)的概念,即“再生医学”(Regenerative Medicine)修复策略(图7)。与传统组织工程概念不同的是,再生医学的基本思路是借助于体内生理微环境,在生物支架材料,细胞,或调控因子的作用下诱导组织的原位再生修复。从历史发展来看,组织损伤修复方法经历了从切除(Resection)-修补(Repair)-替代(Replace)-再生(Regeneration)的发展过程。再生是组织损伤修复的理想追求和终极目标。组织损伤再生修复材料是当前也是未来生物医用材料发展的重点领域,并有望开发出新一代智能化的生物医用活性材料,颠覆传统组织修复医疗技术。未来极易获得突破的重点发展方向如下:

(1)组织工程产品将逐渐走向成熟

众所周知,组织工程产品开发经历了最开始的快速发展期以及2000年初的发展瓶颈期,虽然至今已有30年的历史,但组织工程上市产品仍然屈指可数。美国FDA批准了组织工程化皮肤及软骨等7个产品,中国SFDA批准了组织工程皮肤产品。目前,组织工程产品开发遇到的最大挑战是其生物安全性和产品标准制定的问题。医疗器械产品标准是医疗器械生产、检测等的重要技术规范,也是监督管理依法行使的重要依据。但组织工程医疗器械产品的标准化工作不仅在我国,乃至在国际范围内都一直落后于组织工程产品的研发,因此也严重限制其临床转化和上市进程。目前,为了解除组织工程产品产业化发展标准滞后的瓶颈问题,国际标准化组织已在加快相关产品标准的制定进程。我国在2013年成立了全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会组织工程医疗器械产品分技术委员会,旨在推进组织工程医疗器械产品标准化工作的进程,促进国内组织工程医疗器械产业的发展,同时作为国际标准化组织的成员,加强国际合作,积极参与国际标准的制修订工作。随着标准化进程的加快,组织工程产品标准的制定和发布必将极大推进组织工程产品的上市进程。当前最有希望突破的是骨、软骨、肌腱、角膜、神经等组织工程化制品及组织工程化人工肝和肾。优选支架材料并优化其制备工艺,干细胞和成体细胞的提取和体外传代、增殖、模拟生物环境的体外细胞培养,以及生长因子的提取及生物衍生材料免疫原性消除和防钙化技术等是其发展的关键核心技术。预计未来10-20年内,组织工程产业将形成稳定的市场。

图6 组织工程原理示意图

图7 体内组织工程概念示意图

(2)再生医学材料及技术将为现代医学带来革命性变化

再生医学是将组织工程学、分子生物学、干细胞技术等学科的知识与技术高度交叉和综合运用的新的学科领域。其目的是通过发展人体组织器官再生制造技术彻底“治愈”损伤或患病的组织器官,而不是传统意义上简单的“治疗”。也就是说,通过激活机体自身的再生潜能和修复机制实现不可再生组织或器官的完全或部分再生,因此将可能治疗目前众多不可治疗的疾病,对人类健康医疗具有重大意义。

再生医学的发展离不开干细胞生物学的快速发展。干细胞由于具有自我更新、多能分化等能力,被认为是组织工程和再生医学应用中最有前景的细胞来源,也是当今和未来组织工程研究最前沿、最热门的重点方向之一。干细胞移植治疗在肿瘤、退行性疾病、脊髓损伤等疾病治疗中展示出了积极的效果,被认为可能成为一种有效的疾病治疗手段。然而,目前临床上对干细胞治疗疾病的作用原理及潜在风险尚未完全理清,干细胞治疗技术还存在相当大的风险,相关临床研究和应用的国家审评和监管十分严格。在干细胞治疗中,对干细胞增殖、分化等细胞行为和细胞功能的精确调控是其安全应用的重要前提。在生物体内,干细胞一般处在一个特殊的微环境中,即干细胞微环境(stem cellniche),如图8所示。它是机体内围绕在干细胞周围,向干细胞发出各种生理学信号,使干细胞保持安静状态,或进行对称分裂复制,或发生非对称分裂产生组织细胞的多种因素的统称。具体包括结构支持,营养支持,细胞粘附因素,力学信号,生理信号和空间因素等。干细胞微环境对干细胞发挥正常功能起着关键的作用。因此,如何重建“干细胞微环境”调控外源或内源干细胞功能,实现组织再生修复,成为组织工程和再生医学研究当前和未来研究的重点。近年来,生物材料学家提出了“人工干细胞微环境”的创新思路,通过生物材料设计,而不是外加生长因子或活体细胞,递送物理、化学、生物调控信号指导干细胞的行为、命运和生物学功能,激活特定的干细胞响应达到诱导组织再生修复的目标。这类生物材料也被称为“组织诱导性生物材料”(Tissue Inducing Biomaterials)或“再生诱导性生物材料”(Regeneration Inducing Biomaterials)。这是在中国科学家原创性理论基础上发展出的新一代生物医用材料。目前诱导骨形成的人工骨材料已在中国、美国等多地取证上市。未来进一步的发展集中于软骨、皮肤、肌腱、神经等非骨组织诱导性材料的设计及其制备工艺,预计5~10年内后者将陆续上市。但对于组织诱导性生物材料诱导组织再生的机理仍有待更深入的研究。

图8 “干细胞微环境”示意图

3.3 肿瘤多模式诊疗材料及技术

肿瘤是人体在各种致癌因子—物理因子、化学因子、病毒因子等——的作用下,局部组织细胞在基因层面上失去了对细胞正常增殖生长的调控,从而致使异常增生和分化而形成的新生物。肿瘤可分为良性肿瘤和恶性肿瘤两大类,良性肿瘤指无浸润和转移能力的肿瘤,其分化较成熟、生长缓慢、停留于局部,对机体影响通常较小;而恶性肿瘤则可以进行浸润和转移。转移方式有淋巴道转移、血管转移和种植性转移。由于恶性肿瘤一旦形成,其恶性增殖和分化便不再受到致癌因子存在与否的限制,也不受正常生理调节生长,所以肿瘤因其难以控制和治疗已经成为严重威胁人类生命健康的高危疾病。我国是一个恶性肿瘤发病率比较高的国家,常见肿瘤有肺癌、胃癌、肝癌、肠癌、乳腺癌、食管癌、宫颈癌、淋巴癌等,而这一比例又在逐年升高。目前在我国,肿瘤已经成为男性第二死因,女性第三位主要死因。根据国际癌症研究署(International Agency for Research on Cancer)预测,如果按照目前的发展趋势,我国癌症发病数和死亡数到2020年将上升至400万人和300万人,2030年将上升至500万人和350万人,癌症已经成为全世界人类最大的致死原因。革新现有肿瘤诊断和治疗材料和技术以及探索新型肿瘤诊疗手段和材料是当下研究的重点,也将是未来预防和治疗肿瘤的核心方向。

(1)肿瘤诊断技术

肿瘤的诊断方法与常见疾病检查相似,包括病史和查体、实验室检查、内窥镜检查、影像学检查。病史和查体是最基本、最重要的诊断手段,是在不影响肿瘤的生长和对病人不引起危害的情况下获取病理的重要途径。实验室检查分为酶学检查和免疫学检查,即通过对肿瘤组织异常代谢物质进行特异性检测以确定肿瘤类型和状态,例如原发性肝癌病人血清中会产生甲种胎儿球蛋白(AFP),对AFP的特异性免疫检测是现在进行肝癌诊断的最有价值的指标。内窥镜检查是针对属于空腔脏器或位于某些体腔的肿瘤,通过金属制或纤维光纤束内窥镜进行组织或细胞病理形态学检查,或向输尿管、胆总管或胰管插入导管作X射线造影检查,内窥镜检查可以大大提高肿瘤诊断的准确性。影像学检查即通过不同的造影手段对肿瘤进行准确的定位诊断,是当下肿瘤诊断最为精确和有效的方法,包括X射线投射、摄片、造影、断层扫描、超声波检查、放射性核素扫描、选择性血管造影等。技术的进步来源于材料的革新,随着纳米分子医用材料的出现,肿瘤诊断的精准性和效率得到了极大程度的提升,特别是不同纳米分子造影剂的成功研制开辟了肿瘤微观精准诊断的途径,为实现肿瘤精准治疗提供了强有力的条件。近年来,多模式成像诊断技术取得了快速的发展,计算机断层扫描(CT)、超声成像(UI)、核磁共振成像(MRI)、正电子发射型计算机断层显像(PET)、光声成像(PAI)、荧光成像等模式之间的结合诊断方式有效地增大了肿瘤诊断的精准性。

(2)肿瘤治疗技术

近年来,肿瘤治疗的主要技术手段有:手术治疗、药物化疗、放射治疗、热疗、光动力治疗、免疫治疗、基因治疗等(如图9)。很显然这些治疗模式都取得了一定程度的成功,特别是热疗这种局部治疗模式更是得到了研究者的重点关注和一致肯定。现代医学之父Hippocrates就曾对热疗做出过高度评价:“药物治愈不了的疾病用手术,手术治愈不了的疾病用热来治,用热都治愈不了的疾病,那就无法治愈了。”。肿瘤治疗一直面临很多难题和挑战,尽管通过手术可以切除绝大部分肿瘤组织,辅助药物化疗、放射治疗、热疗等手段可以抑制肿瘤的生长或者杀死大部分肿瘤细胞和组织,但是放射性制剂,化疗药物,热疗介质对正常组织的无选择性及其毒副作用一直是研究者奋力攻克的难题。肿瘤的单模式治疗因为剂量限制和癌细胞的抗药性因素一直未能取得更深远的进展,从20世纪六七十年代开始,人们将目光投向结合多种单模式治疗的肿瘤多模式综合治疗的研究,研究通过取长补短和优势叠加的方式发挥“1+1>2”的协同增敏效果,为肿瘤治疗开辟出了一条多元化,多学科,高效率,高精度的新道路。热疗、化疗、放疗、光热疗、光动力治疗、免疫治疗、基因治疗等单模式之间的双模式、三模式或更高模式联合治疗介质材料被广泛研究。例如共担载化疗药物美法仑和磁性纳米颗粒的磁性脂质体用于热化疗、担载pGadTNFα治疗基因的磁性阳离子脂质体用于基因热疗、Cu2-xSe@mSiP2-PEG,RbxWO3纳米棒,rNGO@mSiO2@pNIPAM-co-pAAM/DOX/NIRd等介质实现光热疗和化疗的联合治疗。随着纳米医药的快速发展,针对肿瘤多模式治疗的多种多样的载药系统的出现极大地提升了肿瘤治疗的效果,包括可降解微乳载药系统、聚合物纳米粒载药系统、脂质体、分子凝胶载药系统、磁性纳米颗粒载药系统等。纳米载药系统之所以成为肿瘤多模式治疗的研究热点和重点,在于与传统剂型相比,纳米载药系统优点明显:具有缓释、控释与靶向给药的特点;提高了生物利用度;降低了药物的毒副作用,增加药物稳定性和生物相容性;丰富了药物的剂型选择的同时减少了药物的用量。例如,Mi Yu等构建了一个聚乳酸-D-α-生育酚聚乙二醇琥珀酸酯(poly(lactide)-D-α-tocopheryl polyethylene glycol succinate (PLA-TPGS))和以羧基为端的生育酚聚乙二醇琥珀酸酯(carboxyl group-terminated TPGS (TPGCOOH))共聚物纳米载药系统用于癌症的多模式治疗,通过共轭赫赛汀、担载磁热三氧化三铁和多烯紫杉醇实现靶向生物治疗、热疗和化疗三模式治疗,结果表明多模式治疗的效果是单模式机械混合治疗效果的2130倍,最直观地表明了肿瘤多模式治疗的巨大优势。

图9 现代肿瘤治疗技术

(3)肿瘤诊疗一体化技术

随着多模式诊断和多模式治疗取得不错成果以及人们对肿瘤诊断和治疗的期望越来越高,整合药物靶向运输、活体示踪、药物治疗和预后检测等功能于一体的肿瘤诊疗一体化技术逐渐被研究者所认识。2013年李春梅等人合成了担载多烯紫杉醇的Fe3O4@Au纳米花颗粒实现了结合核酸适配体靶向、核磁共振成像、光学成像、光热治疗和化疗五大功能的诊疗一体化目标,复合颗粒显示出优异的多模式效果。肿瘤诊疗一体化将有效地减少治疗时间、提高药物呈递效率、减轻药物毒副作用、提高治疗过程的精准性和高效性,同时实现治疗过程的实时监测。近年来,肿瘤诊疗一体化材料研究快速发展,开发的材料包括量子点、纳米金/银、碳纳米管/石墨烯、磁性纳米颗粒、脂类/聚合物类纳米颗粒以及介孔纳米材料等。目前已有多种脂质体、聚合物、白蛋白和纳米晶等类型的纳米制剂被批准并应用于肿瘤诊断一体化临床。未来,随着靶向制剂研究不断深入,肿瘤诊疗一体化结合化学、生物、药学、纳米技术、医学和成像等领域的优势,将实现高效、精准肿瘤治疗,具有广阔的应用前景。

图10 靶向治疗肿瘤病理图

设计制备多功能治疗介质可以实现肿瘤治疗一体化的目标。近几年来,肿瘤的多学科综合治疗,即多学科综合治疗协作组同时引起来业界的重视。这个以病人为中心的多学科治疗模式结合了肿瘤外科医生、肿瘤内科医生、肿瘤放射治疗医生、病理医生、放射诊断医生、肿瘤基础研究人员、普通内科医生、护士、社会工作者等角色的优势高效获得肿瘤治疗的最佳方法,极大的缩短了从诊断到治疗的时间,保证了综合治疗的高效运行。

3.4 生物3D打印材料及技术

3D打印(3D Printing)也称为增材制造(Additive Manufacturing),是一门以数据设计文件为基础,将材料逐层沉积或黏合以构造成三维物体的新兴的快速成型技术。生物3D打印是将工业3D打印技术与生物材料和医学技术相结合,以生物材料和/或细胞、蛋白和基因物质为打印原料,进行组织和器官的仿生重建。生物3D打印技术的出现为个性化医疗带来了令人瞩目的突破和发展潜力,具有如下优势:

优势1:构建复杂组织或器官的精度高,能真正实现细胞层面的组装和构建。细胞作为构成人类器官的基本单元,其尺寸在几微米到几十微米的范围内,调控细胞分布的分辨率需控制在20μm以下,而采用传统组织工程技术难以实现如此小的分辨率。3D打印技术能够实现600dpi以上分辨率,每层厚度只有10μm左右。因此,在三维尺度上精确控制不同种类的细胞及细胞外基质的分布,完全按照患者组织或器官的实际情况进行1:1 制作,做到结构和形貌的仿真,形成与人体组织或器官相似的三维构造体是3D打印技术的最大优势。

优势2:可实现细胞与材料的有机组合。3D打印能将组织器官中的不同细胞和组分进行一体化成型。无论是传统的按零部件进行加工制造再组装的方式,还是组织工程中多细胞共存和分布的技术难题,这些在3D打印中都不存在。3D打印能根据组织或器官中的不同细胞、基质等实际情况,进行仿真排列和组合且一次成型。

优势3:可以根据缺损组织或器官的实际情况进行即时、快速、可控的计算机三维模型再现。通过临床影像采集数据进行三维重建,再使用3D打印机制造出完全符合患者需要的产品。即时生产能最大程度地减少组织工程产品的保存难题,能在临床上进行即时打印,可最大限度地减少长途运输的成本和难题。

优势4:个性化制造复杂组织器官,成本可控。就传统制造而言,物体形状越复杂,制造成本越高;制作产品的量越少,单个成本越高。对3D打印机而言,制造形状复杂的物品成本不增加,制造一个形状复杂的物品并不比打印一个简单的方块消耗更多的时间、技能或成本。同时,可根据每个患者实际情况来制作个性化的组织或器官,且不会增加额外的成本。这点在制造高价值生物组织器官方面有突出优势。

优势5:可实现便携、高效、能耗低、生物材料用量少的快速制造。3D打印机体积小,可以制造和其打印台一样大的物品,能即时打印,速度快。同时,3D打印机制造时产生较少的副产品,对来源有限的原料如人体细胞和价格昂贵的生物材料的利用率非常高,基本实现净成形。因此,3D打印机特别适合移动使用的需要,如战地或事故现场,根据不同伤员的各种情况进行个性化的即时救治。

可见,生物3D打印材料及技术必将为未来生物材料及医疗器械的开发带来颠覆性变化。未来重要的前沿方向和重点领域包括如下几方面:

(1)关于生物材料3D打印基础理论的研究进一步完善

生物制造的本质在于将包含材料-细胞-因子的“活”的微滴单元通过各种工艺方法组装成为具有三维空间结构的细胞/组织结构体,并经过进一步的培养而形成具有初步功能的类组织前体。根据组织学(Histology)的基本原理,生物组织的微细结构与其生理功能存在密切的相互作用和对应关系,而人工组织必须符合天然生物组织的功能结构特征。因此,生物材料3D打印的科学基础应是“组织结构学”(Histological Structure),即研究和揭示人体组织的空间结构形态及其在组织发育、生长、功能等演变过程中的生理和生物学作用,并以此为根据实现组织的人工构建。

分级结构的设计及构建理论——任何的组织和器官都具有从微观到宏观的分级结构,生物材料3D打印旨在构建接近于体内三维分级结构,并介入到组织/器官的形成和发育过程之中,是现代制造科学的手段与生命科学结合的重要创新。涉及用于定量描述类组织前体的计算机三维分级结构模型优化设计;材料-细胞-因子等的定点定位组装,并利用数字化成形技术构建具有分级结构的类组织结构体;研究不同尺度的空间分级结构对于类组织结构体功能形成和组织发育的影响和作用规律等。

(2)关于生物材料3D打印关键技术有望突破

研发具有高生物相容性(viable),可靠性(reliable) 并可复制生产 (reproducible) 的先进制造工艺和制造设备——以保证制造过程中的生物活性及保持制造后的生物体功能,并对由制造工艺引起的细胞损伤和损伤后的生物性能变化作深入的科学机理研究。

高精度异质生物材料3D打印技术——体内组织具有高度异质性的特点,高精度异质生物材料3D打印技术可满足复杂组织体外构建的要求,用于细胞学研究,以及构建体外模型等方面。基于不同的精密加工技术,研制不同微滴单元的精密喷头;开发新的喷头喷射使能技术,实现单个或多个、单种或多种细胞及细胞团簇的高精度定点定位组装和排布,并进行相应的工艺参数优化及生物学评价等。

管网结构类组织前体构建的新技术——在复杂软组织及器官中,都含有丰富的血管网络,对于特殊的组织,如肝等,还有胆管等特殊的管道结构,对于维持组织/器官功能起着非常重要的作用。具有管网结构类组织前体的构建也是生物材料3D打印所面临的重要难题。设计并开发管网结构的直接构建技术,建立复合组织学及生理特点的管网结构模型,通过计算机数字模型的驱动实现含管网结构类组织前体的成形制造;同时,结合管网结构的间接构建技术和干细胞分化调控技术,可构建具有管网结构的复杂组织前体,是本领域的研究前沿。

图11 生物组织3D打印设计理念与流程

(3)生物3D打印的产品的临床转化。

图12 3D打印的生物医学应用

具有高生物相容性、可靠性并可复制生产的先进生物材料3D打印装备——生物制造的对象已经从非生命物质向具有生物活性的生物材料、生长因子及活细胞转换,为达到人工仿生构建活组织结构的目的,高精度的生物材料及/或细胞结构体的成形制造工艺成为基本的技术手段,迫切需要研发具有高生物相容性、高可靠性并可复制生产的先进制造工艺和设备。这些工艺和设备需要满足如下特征:模拟天然组织的分级结构、梯度/非匀质结构、管网结构和复合型多功能结构,能实现生物材料、生长因子及/或活细胞的三维精确组装成形;制造过程中保持材料、因子及细胞的活性;制造工艺具有高的可靠性和稳定性;制造设备易于操作,具有良好的用户功能界面等。可预计到2049年,生物材料3D打印基本工艺和设备的研制及开发,特别是基于至下而上(bottom-up)成形的快速成形技术应用于三维组织工程支架和细胞/材料结构体的工艺和设备开发,可导致如下产业化产品:具有分级/梯度结构组织工程支架的低温沉积制造工艺及设备;高精度多细胞复杂结构三维受控组装工艺及设备;含有管网结构类组织前体构建的新工艺及设备;仿生结构体的体外培养及训练用复合式多功能生物反应器;组织/器官/人芯片3D打印成形的新工艺和新设备等。

用于组织修复和再生的组织工程产品——针对组织结构和功能相对简单的结构性组织和功能性组织,开发用于组织修复和再生、具有临床治疗效果的组织工程产品:如人工外耳、人工骨/软骨、人工血管等。植入体内后,具有较高的生物相容性,能够诱导干细胞或者自身的组织细胞长入到支架内部、支架和材料降解并形成新的组织。同时,可实现针对不同患者和病例的个性化制造。可预计到2049年,人工外耳、人工骨/软骨、人工血管的三维结构和成形工艺设计可完成产品临床前的动物实验及通过临床前人体实验验证,可实现微/纳米技术和纳米材料的结合使组织工程支架的设计,成形制造工艺,构建利于细胞生长和组织生成的微环境方面取得突破,使基于生物材料和生长因子的3D打印组织工程产品广泛应用于临床。

用于组织修复和病理研究的大尺寸三维多细胞类组织——针对大块软组织及复杂的组织器官,开发在复杂工艺成形范围下的多种生物材料和细胞的复合成形,有效地构建大尺寸三维多细胞复杂结构的类组织结构体,保持制造后的生物体功能,并应用于软组织的缺损修复治疗、癌症机理研究、预血管化基础研究等领域。可预计到2049年实现建立多种细胞、高度仿生的三维组织或器官的组织结构学模型,并将制造工艺、材料和制造的生物体复杂性状相结合,得到具有组织功能或类组织功能的三维大尺寸多细胞类组织;开发新的预血管化技术及复合式体外培养技术,保持制造后的生物体的功能。并广泛应用于如下几个领域:针对软组织(如肝脏、心肌、肌肉、肾、肺、胰岛、膀胱等)的治疗和修复,动物实验完成并通过人体临床前试验;建立生物学结构和功能方面都能模拟肿瘤在人体内发生与发展规律的体外实验模型,并用于细胞的癌前生物和病理行为的研究,开发出基于细胞组装的肿瘤学研究新模式;进行组织器官血管化的研究,探明血管生成的条件、微环境和机理等,可在组织器官的血管化研究取得突破,所构建的大尺寸三维多细胞活组织结构体可应用于病损软组织的临床治疗(如人工肝、人工心脏、人工膀胱等)。

3.5 纳米生物材料及生物传感技术

当材料小到纳米尺度时,由于其具有比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点,会呈现一系列奇特的性质及其特有的三大效应:表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。这些奇特的性质和效应可以实现新奇的应用,让纳米材料在未来生活中有着广阔的应用前景。纳米技术与生物医学相结合,为医学界提供了全新的思路。纳米生物材料引入到生物传感和分子诊疗领域后,大大提高了检测的灵敏度、准确度等诸多性能。毋庸置疑,纳米生物材料在生物、医学领域的广泛应用,使得疾病的诊断、检查更准确,效率更高,治疗更有效,人们的生存期和生命质量将得到大大改善。未来的重点发展方向如下:

(1)分子诊断与疾病早期检测

分子诊断和治疗主要是指对基因、蛋白等生物大分子的检测,以便实现对疾病的诊断和治疗,包括基因治疗和生物治疗以及针对某些信号转导分子的分子靶向治疗。目前,分子诊断产品主要应用在临床各科如肿瘤、感染、遗传等疾病检测,以及体检中心、技术服务中心、第三方检测机构及微生物快速检测市场等方面。在未来,随着基因组学、蛋白组学的发展和成熟,分子诊断技术将不断完善,必将在生物医学领域获得广泛应用和普及,给传统医学诊断技术带来变革性变化,在诊断治疗手段、提升有效诊断率、进行有效的预防、疾病预警以及降低发病率等方面显示独特的效果。特别是在肿瘤等疾病的早期筛查、预防和治疗中有着广泛的前景。比如,与癌变相关的DNA、RNA、蛋白质、染色体以及细胞变化谱等将会逐渐被人们所认识,将会出现与肿瘤发生、发展相关的基因突变谱、基因甲基化谱、基因多肽谱、基因表达谱、体液蛋白质(或其他化学成分谱)、染色体谱以及细胞和组织器官的分子影像谱图等。这些变化谱将会成为肿瘤标志谱,更准确地用于指导肿瘤的预防、诊断和治疗。下面以体外快速检测技术和癌症早期诊断和治疗为例进行介绍。

体外快速检测诊断技术是通过对尿液、血清、全血、组织液、唾液等样品的体外检测,实现对疾病的诊断。基于纳米技术的疾病诊断简单快速便捷,在实时现场检测方面有不可取代的优势。例如,基于胶体金示踪标记物的胶体金免疫层析技术就是近年来兴起的一种快速检测技术。纳米尺度下的胶体金具有独特而优良的光学性质,可以展现出不同的颜色,并且在其表面可以进行蛋白的修饰,而不会破坏蛋白的生物活性。用胶体金作为标记示踪物,当样品与固相载体的蛋白发生特异性的抗原抗体反应时,金纳米颗粒发生聚集,会产生颜色变化,可以通过肉眼可视化对一些小分子、蛋白、重金属离子等目标物进行定性或者半定量的检测。该技术具有快速,简单,便宜,特异性好,不需大型仪器和专业人员操作,适合现场检测等优点。除了免疫层析试纸条,纳米金也可以与动态光散射分析技术相结合应用于分子检测。来自美国佛罗里达大学纳米科技中心的研究人员利用金纳米粒子发展了一种检测癌症的简单快速新方法。研究人员发现蛋白质可以在金纳米粒子表面形成作为癌症生物标记分子的“蛋白质粒子”。该方法通过检测吸附到金纳米粒子表面的人类免疫球蛋白G的整体性增加(包括癌症特异性自身抗体)来实现癌症的诊断,能作为癌症风险评估的通用筛选手段。这种基于纳米技术的血液检测方法只包括两步简单的液体混合过程,无需进一步的数据处理或统计分析,一次测试所需的材料成本不足16 美元,几分钟内就能得到测试结果。该研究成果正在进行成果转化,有望在将来用于癌症的早期诊断之中。

癌症是一个综合性的发展过程,所以应用纳米技术来攻克癌症就是要将纳米技术运用于癌症发生发展的全过程,包括早期检测、临床治疗到辅助治疗的过程。最近,日本东曹公司开发出可以逐一查出并采集血液中的极微量癌细胞并分析基因的技术,利用血液就可以诊断癌症的无创液体活检手段。现已证实这项技术可以实际检测出极微量癌细胞,正考虑应用于研究和临床应用。东曹的技术通过将血液中的细胞逐个固定在检测芯片上的很多微细孔中,来捕捉微量癌细胞。在芯片的两个电极间加载交流电压时,在“介电泳力”作用下,电场集中在微细孔中,从而吸引微量癌细胞细胞。待微量癌细胞固定后,利用特定蛋白质与癌细胞结合的抗体来标记微量癌细胞,然后用荧光显微镜进行检测。日本物质材料研究机构国际纳米结构研究中心的科学家开发了用于癌症呼气诊断的小型设备。为数众多的各类传感器在日常生活中已经随处可见,但嗅觉传感器和味觉传感器尚未实现。为了实现“随时随地随意”诊断癌症,科学家改进了压阻悬臂梁式MEMS(微电子机械系统)传感器,开发出了超小型硅材质膜型表面应力传感器,灵敏度达到原来的130倍。该技术达到实用水平,设备的尺寸很小,可以实现便携式传感。此外,中国科学院生物物理研究所阎锡蕴课题组在肿瘤诊断方面发现无机纳米材料类酶活性,并利用无机纳米材料的这一生物学新特征,仿生合成了一种新型纳米肿瘤诊断试剂——铁蛋白纳米粒,它是由氧化铁纳米内核及铁蛋白外壳两部分组成的双功能纳米小体,蛋白壳能够特异识别肿瘤细胞,氧化铁纳米内核能够催化底物使肿瘤显色,区分正常细胞和肿瘤细胞。通过对九种474例临床常见肿瘤标本的筛查,发现这种新型铁蛋白纳米粒肿瘤诊断的灵敏度为98%,特异性为95%,均高于目前临床常用的基于抗体的免疫组化方法。另外,基于这种铁蛋白纳米粒而发展的新型纳米诊断技术具有操作简便、经济、快速的特点,实现了肿瘤特异识别与显色一步完成,简化了常规肿瘤免疫组化的一抗、二抗、三抗及酶底物反应等多步骤操作,使临床常用免疫组化诊断从4小时缩短为1小时,大大提高临床病理诊断效率,为癌症病人的治疗赢得时间。该项研究成果将为肿瘤的诊断和治疗提供新思路、新试剂、新技术。

此外,纳米材料还可用于药物的靶向输运和基因转染。科研人员研发出一种微型纳米粒子,可以通过患者的血流进入肿瘤,然后释放出药物,关掉一种非常重要的癌症基因。它为证明被称作RNA干扰技术的治疗方法可以在人类身上起作用提供了初步的证据。RNA代表核糖核酸,这是一种“化学信使”,在疾病过程中起着至关重要的作用。美国加州理工学院的科研人员利用纳米技术制成一种由铁传递蛋白覆盖的微型聚合物机器人,这种机器人可以找到很多不同类型的肿瘤的受体或分子入口。在这种方法中,一旦粒子发现癌细胞并进入其内部,它们就会分解释放出小干扰RNAs (siRNAs),对一种肿瘤基因产生干扰,使可促进肿瘤生长的核苷酸还原酶无法产生。这种纳米粒子为癌症的治疗提供了一种有效的途径。尽管现阶段基于纳米材料的癌症治疗研究大多数还处于理论或试验阶段,但有不少基于纳米材料的药物递送和肿瘤治疗体系已成功地用于小鼠的各种肿瘤模型中,并展现出非常好的疗效。未来数十年,基于纳米技术的癌症治疗方法将会飞速地发展,从理论试验阶段向临床应用阶段过渡,并终将用于临床的癌症治疗之中。针对各种疾病或癌症的“纳米机器人”将会应运而生,就像现在的药片胶囊一样,走进人类的生活惠及大众,极大地改善人类的医疗健康水平。

图13 纳米材料和纳米技术用于药物的靶向运输和癌症治疗。如图所示为包载药物的表面功能化修饰的纳米水凝胶微胶囊,用于针对特定癌细胞的靶向药物输运和癌症治疗

(2)可降解生物传感器

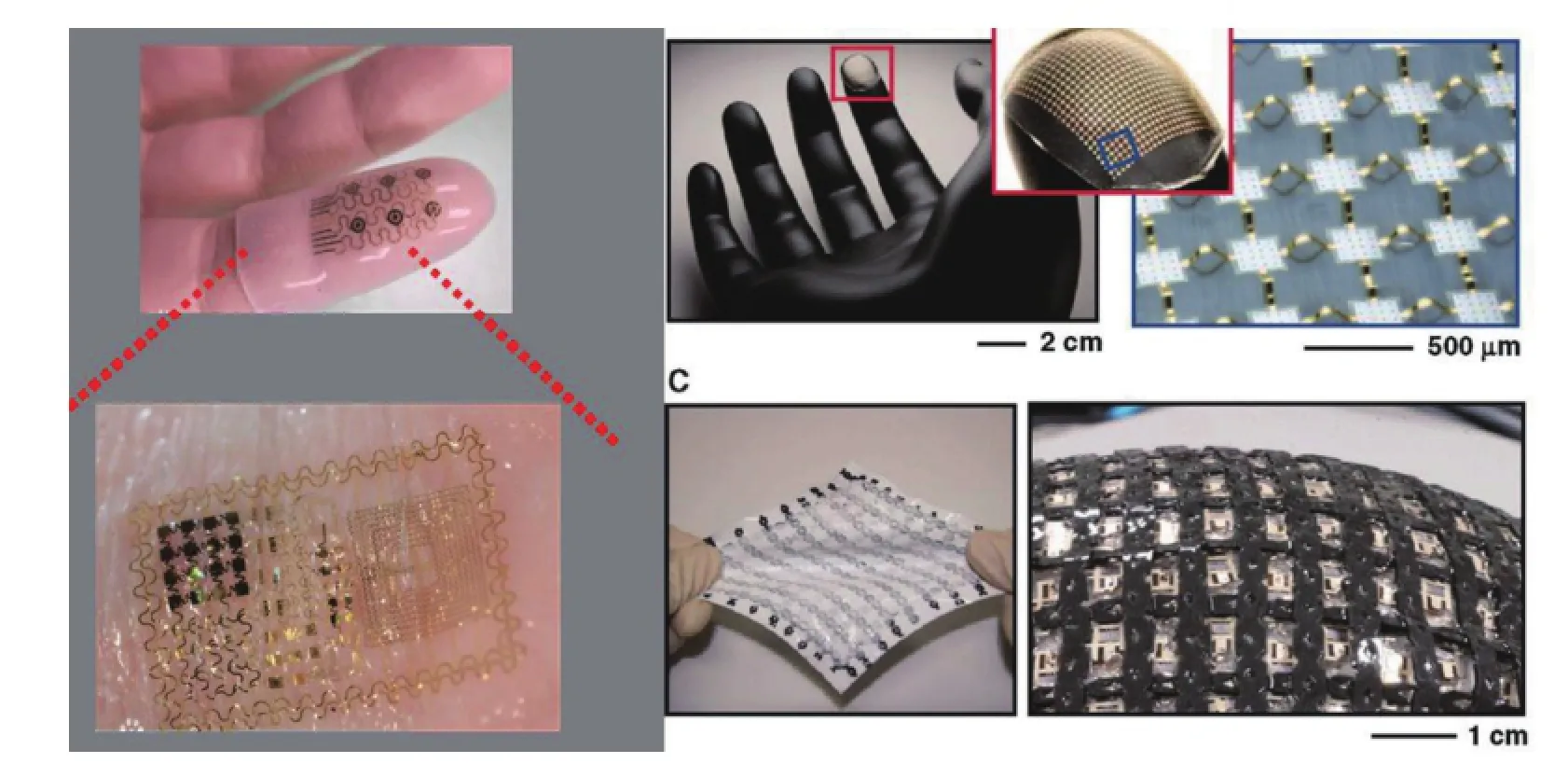

生物传感器通过电子器件与生物信号进行相互作用,可实现对生物体物理化学性质的监测和控制(包括力学、温度、化学、电等一系列信号),为医疗诊断、疾病治疗等应用领域提供了多种新的功能和方向。近年来,为了提高与人体的生物兼容性以及使用的方便性,生物传感器正在朝着以下的方向进行转变:(1)由传统的大型硬质器件向高集成化的柔性、可穿戴器件发展,增加传感器件与生物软体组织的贴合性以及使用的方便性;(2)信号的传输由传统的有线连接向无线连接进化,并将测试信号与个人电子设备(手机等)进行的对接,这样不仅医生可以实现远程探测,患者亦可随时自我监测,提高诊疗的人性化以及简易性;(3)同时大力发展可植入式生物传感器,实现生物检测的及时性和准确性。其中,由于人工植入器件的材料以及电路通常与生物体并不相容,长期滞留人体内会带来许多的不良反应,例如生物体的免疫排异反应,材料被生物组织液腐蚀降解产生毒性等等。因此,在植入器械使用完毕后,及时从生物体内取出就非常重要。然而,取出器件需要的二次手术会带来不必要的麻烦和引起一定的风险,而最理想的解决方案之一则是让器件完成任务后,在生物体内自然、安全地‘消失’。这种新型的生物相容、可降解的电子器件将为解决这一问题开辟全新的道路。这样的新型器件将全部用可降解的材料制备,其中以可溶性硅薄膜作为半导体材料,可制备高性能的电子器件,再加以可溶解的镁、钼等金属导线,二氧化硅、氧化镁等电介质材料,以及可降解的聚合物基底,即可实现完全可降解的生物传感器。传感器通过无线模式将测量信号传出体外,在完成一系列体内测试之后通过可控的方式降解被人体吸收,安全无害,从而避免了二次手术给患者带来的负担及风险。这类新型器件将颠覆传统的传感器理念,在疾病诊断、监测、治疗方面有着非常广泛的应用,包括植入性皮质脑电图诊疗癫痫,植入式可控药物传输器件,植入式伤口愈合杀菌理疗器件等等。这类可降解的传感器亦具备绿色环保功能,使用完毕后自行溶解,不增加环境负担,可避免大量废弃电子器件的堆积以及回收所需要的花费。

(3)可穿戴式医疗设备

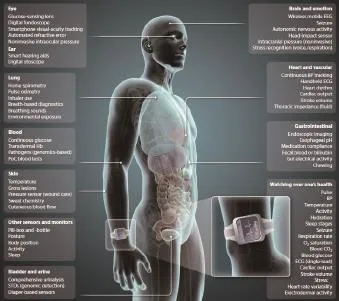

基于纳米材料的体外诊断技术与可穿戴式医疗设备和移动互联技术相结合,可以实现疾病的实时检测,监控和反馈,在生物医学领域中发挥着重要作用。对于慢性疾病而言,病人需要不断探索生理活动的健康监护器来治疗慢性疾病,如帕金森病。然而,潜在的可穿戴式医疗设备制造商面临众多的工程学挑战,包括小型化、防水性和与皮肤拉伸和弯曲的灵活性。韩国首尔国立大学的Kim Dae-Hyeong等人创建了一个可穿戴设备,通过利用纳米材料制成可伸缩的传感器解决了这些挑战。通过在运动传感器中使用硅纳米薄膜,在存储器中使用金纳米粒子,在热致动器中使用装有药物的二氧化硅纳米粒子,最后让这些组件都集成在一片能够抵抗拉伸和弯曲力的装置上,可以发展出适合穿戴在皮肤上的可穿戴式医疗设备。研究者证明了可穿戴系统可以测量和记录肌肉活动,这是诊断运动障碍的一个重要参数。然后记录的数据可以通过热致动器触发给药,使药物扩散到皮肤上。温度传感器的硅纳米薄膜可用于监控交付期间的皮肤温度,防止烧伤。持续的监控系统将特别适用于帕金森症患者,从而提高诊断和治疗的效果。目前研究团队正在努力发展完全无线设备,可以无缝地集成到现有的移动网络上,以实现疾病的远程诊断和治疗。

图14 可穿戴医疗设备。图为基于纳米金材料和高分子材料制备的柔性生物传感器,其可以贴附在皮肤或穿戴在身体上用于人体健康指标诸如血压和体温的实时测量

美国西北大学和伊利诺伊大学的研究人员开发出一种仿皮肤的可穿戴式医疗设备,可以迅速对有心血管问题的人预警。这种小型装置大约5厘米,可直接放置在皮肤上,全天候进行健康监测。该无线技术采用柔性基板上数以千计的细小液晶来感测温度。该技术在皮肤的表面采用了瞬时温度变化,以确定血流量,这直接关联到心血管健康、皮肤水合作用的水平。该设备含高达3600个液晶数组,布置于一个薄、柔软、可拉伸的衬底。凭借3600个液晶,该光子器件具有3600个温度点,提供亚毫米级的空间分辨率,相当于目前在医院使用的红外技术。但红外技术比较昂贵,使用受限于临床和实验室设置,而新设备具有成本低和便携性。当晶体感应到温度变化后就会改变颜色,一个算法将温度数据转换为准确的健康报告,所有这一切在不到30秒内生成。此项研究提供了第一个“表皮”光子传感器的例子,该技术大大扩展了附着皮肤设备功能的范围,超出了单独使用电子产品的可能性。纳米技术,可穿戴式设备和移动互联技术的结合可以很好地解决现有国民人均医疗资源不足的问题,也可极大地拓展现有可穿戴式设备在生物医学领域中的应用。现有阶段已经发展出的产品如谷歌眼镜,Apple Watch以及各种健康手环将会展示广阔的应用前景,极大方便日常生活。在不久的将来,我们日常生活中所用的手机或手环将会集成更多基于纳米技术的传感器,用于生物医学诊断和人体各种健康指标的监视,实时测量和信息反馈。移动互联设备与纳米科技的结合将会为生物医学诊断和检测领域开辟新的篇章,使得移动医疗融入人们的日常生活之中。

4 生物材料助推人类健康生活

4.1 生物材料促进现代医学发展及智慧医疗

现代医学的发展及巨大的临床需求推进了生物材料学科的建立和发展,同时,生物材料学科的快速发展又大大促进了现代医学技术的进步,对当代医疗技术的革新和医疗卫生事业的发展具有引导作用。例如,基于分子和基因等的临床诊断材料和器械的发展,使临床诊断技术得到革新,疾病得以更早发现;介入材料和器械的研发,促进了微创和介入治疗技术的形成和发展;生物活性物质(如药物、蛋白、基因等)的靶向/智能型控释系统及其载体材料的发展,不仅导致传统给药方式发生革命性变革,而且为先天性基因缺陷、老年病、肿瘤等难治愈疾病的治疗开拓新的途径,对突发性疾病的防治起重大作用。本节将通过现代医学中的几个实例来回顾生物材料对现代医学发展的促进,同时对未来生物材料对医学技术的发展进行展望。

(1)人工关节置换术

20世纪生物材料的快速发展指导了新型植入器械的开发以及相关植入理论、植入技术的形成。随着植入器械被广泛应用,各种植/介入手术技术也不断建立和完善。最好的实例便是全关节置换术(Total Joint Replacement,TJR)。经过多年的发展,全关节置换术已经成为骨科中治疗终末期骨关节疾病的常见手段,让无数患者重新站立行走,恢复正常生活。因此,人工关节置换术被称为二十世纪最成功的骨科手术之一,甚至被称为“世纪性手术”(The Operation of The Century)。

人工关节置换术是指采用金属、高分子聚乙烯、陶瓷等材料,根据人体关节的形态、构造及功能制成人工关节假体,通过外科技术植入人体内,代替患病关节功能,达到缓解关节疼痛,恢复关节功能的目的。这其中最早最广泛应用的便是全髋关节置换(Total Hip Replacement,THP)。全髋关节置换术的历史发展和生物材料的发展息息相关,很好的展示了生物材料如何影响和促进现代医学的发展。首例的全髋关节置换术由英国外科医生Philp Wiles于1938年进行,采用不锈钢制作的髋臼和股骨假体,但由于不锈钢在体内的抗腐蚀性很差,导致植入很快失败。随后,人们在关节置换术的材料选择上进行了各种尝试。1962年英国外科医生John Charnley提出了低摩擦人工髋关节置换理论,结合了不锈钢股骨假体,超高分子量聚乙烯髋臼,以及聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥粘结固定,建立了完整的人工髋关节置换术。目前典型的全髋关节包括关节柄、球头、髋臼和金属杯等几个部分,采用性能优异的钛或钴铬钼合金的关节柄(聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥粘结或紧压配合)连接到组合式钴铬钼合金或陶瓷球头上,球头再连接到超高分子量聚乙烯或陶瓷髋臼中,髋臼置于由钛或钴铬钼合金制成的金属杯中,金属杯通过水泥粘结、螺钉联接或紧压配合等方式固定。在承载面结合上为减少摩擦,目前大多采用金属-高分子,以及陶瓷-陶瓷的配对方式。生物材料的发展和优化已经使得全髋关节置换的临床植入成功率达到90%以上。随着关节置换术的不断成熟,更多的人工关节假体被设计开发出来,在膝关节、肩关节、肘关节等置换中也获得成功并广泛应用。近年来生物材料的蓬勃发展更是进一步为植入体在材料选择、结构设计进行优化,使其能满足不同的临床需求。

(2)介入技术

介入技术(Interventional Technology),也被称为介入治疗或介入疗法(Interventional Treatment),是20世纪70、80年代发展起来的一种新型微创治疗技术,具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的优点,使得其能弥补内、外科技术的不足,发展非常迅速,现已成为和内科、外科治疗并列的第三大临床治疗手段。具体来说,介入技术是在医学影像设备的引导下,将特制的导管、导丝等精密器械引入人体,对体内病灶进行诊断和局部治疗。介入治疗最早应用于血管系统,大多数在血管内进行的,不需开刀,只需不到米粒大的小口子,把特制的专用细管子插入血管内即可治疗许多过去无法治疗、或必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病,如血栓、血管瘤、各种出血、脑血管畸形等。随着介入治疗技术的不断完善,该技术逐渐扩展到肿瘤治疗、非血管系统病变等,如泌尿道、消化道、呼吸道、胆道等非血管性腔道成形术,椎间盘突出介入治疗术,椎体成形术等。介入技术的形成和发展离不开各类导管、导丝、支架、封堵器等介入性治疗材料和器械的发展,例如血管内导管(如造影导管、球囊导管、微导管、溶栓导管、指引导管、消融导管、追踪球囊等)、导丝和管鞘(如硬导丝、软头导丝、肾动脉导丝、微导丝、推送导丝、超滑导丝、动脉鞘、静脉血管鞘、微穿刺血管鞘等)以及栓塞器材(如滤器、弹簧栓子、栓塞微球、铂金微栓子、封堵器等)等。这些形式各样的材料和器械是实现介入治疗技术的关键和保障。如导引导丝用于引导导管及支架等器械进入体内;造影导管主要作用为提供管道,使造影剂能顺利引进血管,产生造影效果;而导引导管是介入治疗的传送通道,需要完成传送后续器械、对后续器械使用的支持、检测血流动力学及注射造影剂四方面的作用;血管支架可实现对狭窄闭塞段血管的支撑,保证血液流通的作用。同时,新的生物材料和器械的开发,如可降解高分子和镁合金支架,也推动着介入技术的不断更新和发展。

(3)人工器官

人工器官(Artificial Organs)是指采用人工材料和技术制成能够部分或全部替代人体自然器官功能的装置,能够暂时或永久性地代替身体某些器官的主要功能。在人体器官的病损用常规治疗方法不能医治时,人工器官能够提供一个治疗手段,用于补偿或修复或辅助自然器官的功能。目前的人工器官尚不能实现原生物器官的一切天赋功用和生命现象,但它为一些疾病的治疗拓宽了途径,加大了病人获救的机会。随着植入医学和再生医学的发展,人工器官已经成为20世纪医学进展的标志性成就之一。目前已经有超过50个品种的人工器官产品用于临床,包括有人工心脏、人工皮肤、人工骨骼、人工肾、人工肝、人工肺、人工血液、人工晶体、人工血管、人工关机与人工骨等,在挽救危重病人、为脏器移植争取时间等方面起到了越来越重要的作用。

人工器官的蓬勃发展依赖于医学、材料、电子、机械等学科技术的进步。其中生物活性医用材料和组织工程的发展更是使得人工器官的研究进入了一个崭新的阶段,各种具有生物活性的人工器官应用而生。生物材料是人工器官的重要组成部分,是影响人工器官功能最为关键的因素之一。从宏观仿生到微观仿生、分子仿生和智能应答方向发展,构建用于组织再生的材料,以及细胞、药物和基因治疗的载体材料。生物材料的前沿研究将产生新一代具有生物功能的人工器官,使人工器官从机械型向生物型转变。生物材料以及其它相关学科的发展已经使得人工器官成为现代医学的重要组成部分,可以预见,将来新一代具有生物活性、组织再生生物材料能为人工器官提供更多可能。

(4)分子影像技术及材料

如前所述,医学影像技术在重大疾病的早期诊断中具有重要作用和独特优势。为了实现疾病的早期诊断,需要引入更为灵敏的分子影像。分子影像(Molecular Imaging)是指运用影像学手段显示组织水平、细胞和亚细胞水平的特定分子,反映活体状态下分子水平变化,对其生物学行为在影像方面进行定性和定量研究。近10余年,分子影像学快速发展,取得一系列成就:在细胞水平检测病变内的炎性细胞浸润及细胞移植治疗中移植干细胞在活体内的迁移、分化情况;在分子水平通过标记与靶组织特异性识别并能与之结合的分子,动态观察疾病的发生、发展过程,同时检测多个生物事件,并对其进行时间和空间上的研究。在基因水平应用报告基因成像可间接反映目的基因的表达情况,成功实现了对基因治疗过程的活体监测。通过分子影像,可以更早的发现疾病、确定疾病性质、客观并无创性地检测治疗效果和预测疾病发展。

而在分子影像中,影像探针(造影剂)是决定其灵敏度的关键因素。换言之,没有有效造影剂的开发,就无法实现分子影像技术,目前临床上广泛应用的介入治疗、核磁共振、荧光成像等等都将受到巨大的影响或限制。造影剂的发展推动着分子影像技术的不断发展。纳米技术和生物材料技术的进步使得得以合成造影性能更好,生物安全性更高的造影剂,如超顺磁性氧化铁(superparamagnetic iron oxide,SPIO)纳米粒子制剂。同时,还可通过对SPIO纳米粒子进行探针靶向标记使其能特异性识别细胞或分子水平的病变;可对其进行多功能化,如携带抗肿瘤药物,达到药物传送可视化,达到治疗诊断一体化。这些都是将来分子影像中造影剂的发展方向。

通过以上几个实例可以看出,生物材料的开发和应用使得临床医生的各种“奇思妙想”成为可能,生物材料的发展推动现代医学的不断创新和进步,改变或彻底颠覆了一些传统的治疗方式、手段以及诊断方法。展望未来,生物医用材料当前的前沿领域,如诱导性组织再生修复材料及制备技术、个性化介/植入器械、快速成型及生物3D打印技术以及肿瘤多模式诊疗等将会进一步影响和促进现代医学发展。

人体组织/器官的损伤或缺失是临床常见问题。一直以来的组织/器官的修复都是赝附体修复或暂时性的功能替代。未来,再生诱导性生物活性材料的开发及再生医学技术、分子生物学技术、干细胞技术的发展将为再生型的组织/器官的制备提供更多可能,通过生物材料本身的设计,实现诱导特定组织或器官的再生修复和功能重建,甚至可以实现复杂器官的体外“克隆”。对人体损伤组织或器官的治疗将由“修复”治疗转变为“替换”治疗,器官替换就像汽车更换零件一样简单。不过实现这一理想,不仅仅需要开发生物活性医用材料,个性化制备技术的发展成熟也是必不可少的。在未来,3D打印技术的进一步成熟势必将为未来的医疗模式带来颠覆性的改变。现有的3D打印技术还在材料选择和成型方法上有一定的局限。在未来,随着生物材料的发展和相关成型技术尤其是生物打印技术的进一步成熟,3D打印技术使个性化医疗得以真正实现。一些组织或器官性的病变,可以通过3D打印技术实现体外打印个性化形状的受损组织或器官,该组织或器官由生物打印技术实现复合细胞,且具有和本身器官相同的细胞分布、细胞外基质成分及分布,与原有器官实现完美结合。

3D打印技术还可以推进个性化精准医疗的发展。精准医疗(Precision Medicine)是以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。能够实现有针对性的为患者定制符合个体基因编码、组织形态和功能的植入器械,这势必是未来医疗的发展方向。当然,精准医疗的核心在“精准”上。未来肿瘤的诊断和治疗中也同样要向“精准”方向发展。现有生物材料的发展其实已经改变了当前肿瘤诊断、治疗的模式,为肿瘤的诊疗一体化奠定了一定的基础。在未来,生物材料可以发现肿瘤并特异性的作用于肿瘤组织。可以通过最简单、安全的口服胶囊的方式实现肿瘤的精准靶向治疗。胶囊具备特异性肿瘤的靶向性,能够精确定位到特定肿瘤单细胞和组织,同时胶囊能够确保在其到达肿瘤部位前完整存在,安全无毒副作用。在到达肿瘤部位后,胶囊内所含的一些纳米材料能够释放到肿瘤组织,特异性作用到肿瘤细胞,纳米材料可能会带有一些化学药物、基因、攻击肿瘤的免疫细胞等,或自身的一些光热或磁热效应都可高效清除肿瘤,使肿瘤的多模式诊疗一体化得以实现。

此外,未来医学发展必将与人工智能技术、生物传感技术等相结合。智慧医疗是现代医学发展的必然趋势。除了和互联网结合建立智慧医院和区域卫生智能系统外,还将实现以个人为主体的实时监控和家庭健康管理系统。例如,借助于可穿戴的电子皮肤,人体的体温、血压、肌肉活动以及其它生命体征进行实时、准确监测,同时还能将数据进行分析,对穿戴人进行实时提醒,从而使得每个人都能对自己的身体状况有足够的了解,一些常见疾病可以进行自我诊断。同时,电子皮肤还可能实现直接向人体输送药物,并根据穿戴人的体征进行智能药物选择,达到自我治疗的目的。

综上所述,生物医用材料为现代医学的进步奠定了重要的物质基础,促进医疗新技术的发展,完善医疗体系,在医学发展过程中起到了举足轻重的作用。

4.2 生物材料改善人类生活质量及健康水平

中国生物材料学会2013年大会以“生物材料改善健康”为主题。诚然,在过去几十年中,生物材料已经在悄然改变改善着人类的生活质量和健康水平。显而易见,生物医用材料与人类健康息息相关,生物医用材料的健康、快速发展对于提高人们的生活质量,保障人类健康扮演着重要的角色。下面仅以几个实例阐述生物材料在改善人类生活质量及健康水平中的重要作用。

(1)心血管支架

目前心血管疾病已经成为人类健康的“头号杀手”,严重威胁着人类的健康和生命。《中国心血管报告2012》中指出,我国心血管病患者人数为2.9亿,每年死于心血管疾病人数近350万(约占人口总死亡率的41%),用于心血管疾病的医疗费高达1300亿元。目前,美国冠心病患者超过600万人,而2004年实施冠脉手术就近100万例,并以每年10%速度增长。据世界心脏联盟分析预计,2020年全球心血管病死亡率将增加50%,其心血管病死亡人数将高达2500万人,其中1900万发生在发展中国家。

生物材料对于挽救心血管疾病患者的生命有着极为重要的作用。介入性治疗材料和器械的开发挽救了数以千万计危重病人的生命,显著降低了心血管疾病的死亡率,为提高患者生命质量和健康水平、降低医疗成本发挥了重要作用。例如,心血管系统修复材料和器械的使用和医疗技术的提高,使美国心脏病死亡率已从1950年每10万人的586.8人降至2001年的247.8人,下降近60%。其中,冠脉支架(Coronary Stent)是最常见的血管支架,是通过传统的球囊扩张导管,把支架植入血管狭窄区,以防止经皮腔内冠状动脉成形术后发生再狭窄。血管支架自20世纪80年代开始被用于临床。支架保持了管腔畅通,通过支架支撑病损的血管壁从而提供一个更大更规则的管腔,从而有效减少成形术后再狭窄的发生。从材料设计角度,冠脉支架的发展先后经历了金属裸支架、药物洗脱支架、生物可降解支架。第一代的金属裸支架,面临着过度内膜化、支架内再狭窄、支架血栓等问题。为了解决这些问题,以聚合物为涂层的药物洗脱支架是减少支架内再狭窄的有效方法,临床试验采用的两种药物是雷帕霉素(西罗莫司)和紫杉醇。药物洗脱支架在临床上的初步应用取得了极大成功,几乎消除了两年内甚至更长时间内的支架内再狭窄,被认为是冠心病治疗中的一个里程碑。但随着临床应用时间的延长,人们发现药物洗脱支架具有内皮化延迟、晚期血栓和晚期追赶的三大问题。为解决这一问题,生物材料学家目前正着力开发可降解血管支架,美国雅培公司的可降解聚乳酸支架和德国Biotronic公司的镁合金支架目前都已进入临床实验阶段,未来的广泛应用必将进一步改善心血管疾病患者的健康和生存质量。

(2)人工关节

目前,全球生物材料以心血管和骨科两类产品的需求量最大,分别占全球生物材料市场的36.1% 和37.5%。而在所有应用生物材料的骨科领域中,人工关节材料发展最为活跃,也最具代表性。目前全世界每年有大约80万人做了人工关节手术,而且有逐年增多的趋势。人工关节治疗关节强直、关节畸形和各种破坏性骨关节疾病,力图将这些病变的关节矫正,并恢复其功能。为此许多学者做出了巨大的努力。迄今已研制出膝、髋、肘、肩、指、趾关节假体,用于临床。多年以来,全世界数百万计的人工关节植入人体,不仅恢复了人们的生活质量,而且延长了人们的寿命。

在材料种类方面,钴基合金和钛合金以其良好的耐磨性、耐腐蚀性和优良的力学特性已成为人工关节最普遍采用的材料之一,同时常用在人工关节的材料还有聚乙烯、陶瓷、钽等。固定方式从骨水泥型到非骨水泥型,进而发展演变到所谓的生物固定型。从材料学上,改变主要包括关节面的耐磨性处理工艺、骨接触表面处理工艺及涂层、金属显微结构的改变等。生物材料科学的发展为人工关节的设计上提供了更多的可能,使得人工关节在给患者疼痛、运动能力和生命质量等方面带来更多更好的益处。

(3)人工晶状体

白内障患者因各种原因使晶状体代谢紊乱,从而导致晶状体蛋白质变性而发生混浊,此时光线被混浊晶状体阻扰无法投射在视网膜上,导致视物模糊。白内障是致盲的首要原因,到2020年将会有4000万人因白内障而失明。目前,每年进行的人工晶状体植入手术据估计约1000万例。在白内障手术中,需将白内障晶状体摘除,同时植入一个由生物材料制成的医疗器械,即人工晶状体,它可以提供正常晶状体的清晰的光学成像功能。

从材料角度,作为人工晶状体的材料应满足光学成像保持稳定而又清晰的光学通路的要求;同时,作为永久性植入材料,必须满足长期的安全性和相容性。最开始用作人工晶状体的材料是聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。二战期间,偶然发现崩入飞行员眼睛内的PMMA碎片不会引起较强的排异反应,导致PMMA在人工晶体中的应用。英国眼科专家Harold Ridley在1949年做了第一例人工晶状体植入手术。随后,随着人工晶状体材料和植入技术的成熟及其与白内障摘除手术的完美结合,使得人工晶状体在眼内的性能越来越向接近理想的自然晶状体方向发展。然而,以单纯解决 “目标视力”为目的的人工晶状体已经不能满足人们对高质量视力的要求,迫切希望可适合各种特殊要求的人工晶状体问世。正是在这种需求的刺激下,设计巧妙、功能繁多的人工晶状体,如散光人工晶状体、多焦点人工晶状体、着色人工晶状体、带虹膜隔的人工晶状体等先后用于临床,并不断取得进展。全球范围内人工晶状体在改善视力问题方面所获得的成功真实地展示了生物材料的重要作用。

(4)透析膜

血液透析通过弥散、对流、超滤、吸附等机理清除体内的有害物质,维持水电解质平衡,是急慢性肾功能衰竭的主要治疗措施。在透析过程中,人体血液和透析液通过透析膜进行物质交换,透析膜材料是影响血液透析治疗效果的关键因素。随着科学技术的进步,尤其是生物材料领域的长足发展,透析膜材料的生物相容性、溶质消除率、溶质吸附等方面均有了很大的改进,提高了血液透析患者的生活质量,减少了并发症的发生,降低了死亡率。

最早用于透析膜的材料是火棉胶膜。自上世纪30年代后期,荷兰人Kolff和Berk用赛璐玢膜代替火棉胶膜,使得血液透析的临床应用成为现实。经过近80年的发展,如今临床上常用的透析膜主要有未修饰的纤维素膜、改进或再生纤维素膜以及合成膜三大类。而随着科技水平的日益提高,透析膜的透析效果、生物相容性将逐步提高,使慢性肾功能衰竭患者的生活质量提高,减少并发症的发生,降低了死亡率且价格更加低廉。便携式人工肾是目前的研究方向,开发研制新的膜体系或对现有的膜体系进行改进,使其性能接近或达到生物膜的水平是实现便携式人工肾的基础,将进一步改善血液透析患者的生活质量和健康水平。

由以上几个实例可以看出,生物材料的发展与每个人的生命健康和生活质量息息相关,比如心血管支架之于冠心病患者,人工关节之于关节疾病患者,人工晶状体之于白内障患者、透析膜之于肾功能衰竭患者等。而目前我国巨大的人口基数,城镇化、老龄化趋势,以及人民生活水平的提高、健康意识的增强、生活方式和疾病变化都更进一步驱动生物材料的高速发展。在过去几十年,生物材料已经将很多过去的“不可能”变成了现在的“可能”;在未来,随着生物材料的进一步发展,还会将更多现在的“不可能”变为将来的“可能”。

例如,人工视网膜未来将广泛应用,会使盲人重见光明。众所周知,外层视网膜变性疾病,如视网膜色素变性、年龄相关性黄斑病变等,是致盲的主要眼病。目前一些治疗方法包括药物、激光、放射和黄斑转位手术等,但各自存在一定的适应性和缺点,疗效不尽人意。理想的人工视网膜可以将内层视网膜即内核层和神经节细胞得到激活,产生神经冲动,并传送给视皮质,引起视觉。然而不同于其它电子植入物,如电子耳蜗、心脏起搏器等,人工视网膜要使得电子装置能够产生正确的视觉效果。目前已经有研究开始这方面的尝试,也取得了一定的进展。2014年11月,以色列特拉维夫大学、耶路撒冷希伯来大学和英国纽卡斯特大学的研究人员组成的国际小组,开发出一种包含碳纳米管和纳米棒的薄膜,作为无线植入设备,诱导视网膜光刺激效果极佳。虽然目前人工视网膜的开发还面临着诸多挑战,如植入材料需要长期感光并需要有相当高的分辨率;自身不含电线,具有较好的生物相容性并不被排斥;同时还需要具有一定的机械柔韧性。但在未来,相信随着生物材料技术和微加工技术的发展,人工视网膜在性能上势必会得到大大的提升,能够修复病变组织,达到原有视力水平。再比如,随着生物材料技术和纳米技术的日益发展,在未来,出现在科幻片中的纳米机器人能够得以实现。在医疗领用,医用纳米机器人有广泛的用途:纳米机器人能够实现靶向定时释放药物、同时在治疗动脉粥样硬化、抗癌、去除血块、清洁伤口、帮助凝血、祛除寄生虫、治疗痛风、粉碎肾结石、人工授精以及激活细胞能量等方面存在应用前景,这些无疑都能够大大改善人类的健康水平,延长寿命。

毫无疑问,在未来,生物材料还会在改善人类生活质量及健康水平上继续发挥更多更重要的作用。

4.3 构筑未来“健康长寿社会”美好愿景

过去几年中,受益于生物学、材料学、电子信息技术和人类遗传学领域空前的发展,科学家开发出了一系列新材料、新器械、新设备,用以保护和改善人类健康。先进的医疗技术、医用材料和复杂的数据分析手段,正在打破这些领域的传统局限,将从医院和实验室走进人们的日常生活。未来的医疗必将比现在的医疗有革命性的进步,“健康长寿的社会”不仅是美好的愿景,更是真实存在的场景。

我们可以预见未来的生活场景,我们可以在家做自己的医生:各类手机APP配合Fitbit这样的可穿戴设备可以实时监控人们的总体健康;结合更专业的家用设备,如智能身体监测仪、联网医药包等,可以跟踪身体的关键指标;同时通过云服务及时上传个人医疗数据并进行分析反馈;人们甚至可以在家自己检测严重疾病并制定治疗方案,预约医生和手术。很多疾病在其萌芽阶段即被发现并及时治疗。通过体内生物传感器或人工皮肤实时监控健康状况,给出最优化的饮食食谱和运动计划。同时,一旦发现严重疾病,需要更换器官,可随时通过云端数据3D打印出来替代器官进行修复。

未来我们可能不再需要一个全面的诊断中心,依靠手机等移动诊所,人人都可以自行获得基础医疗的诊断结果。储存在云端的大数据也意味着病人可以更少地去医院,同时能更好地与医生交流自己的健康状况,因为医生可以随时监控你的健康数据。于是正式医疗的关键问题变成了如何管理病人的数据:保证数据准确性,了解病人的背景情况,并有效地利用数据进行治疗。

(1)精准医疗实现个性化治疗

美国影星安吉丽娜·朱莉通过基因检测发现未来罹患乳腺癌的概率达到80%,为此她接受了乳房切除手术。这则新闻让大家对“精准医疗”(Precision Medicine)有所了解。

2004年,新英格兰杂志发表了一篇精准医学的标志性论文,这篇文章描述了一个癌症患者的治疗过程:用基因测序的方法找到患者基因突变的靶标,再辅以有针对性的化疗药物治疗小细胞肺癌,即所谓的“精确打击”,以代替肿瘤治疗中的放疗、化疗、手术等地毯式轰炸手段,不仅可以提高治疗效率,还能降低患者痛苦程度和经济负担。2015年1月20日,美国总统奥巴马在国情咨文中宣布“精确医学计划”,计划2016财年投入2.15亿美元,以个性化治疗引领医学新时代。“把按基因匹配癌症疗法变得像输血匹配血型那样标准化,把找出正确的用药剂量变得像测量体温那样简单,总之,每次都给恰当的人在恰当的时间使用恰当的疗法。”奥巴马的讲话描述了未来精准医疗实现精确、个性化治疗的情景。

要想实现对疾病的预测,人们就要深刻了解自己的遗传和基因组学信息,因此精准医疗将遗传和基因组的信息作为临床治疗的出发点。

中科院基因组研究所所长于军认为,说到精准医疗就必须提到上世纪90年代初启动的人类基因组计划,这个耗时长达10年之久、花费10亿美元、由来自全世界16个国家科学家共同完成的庞大科学项目,起因是为了攻克癌症,而其最伟大的成果在于开启了测序技术研究的序幕。从人类基因组计划到肿瘤基因组计划等多个大型基因组研究计划,再到这次的精准医疗计划,美国在按照既定目标一步一步向“精准医疗”迈进。

《自然》杂志刊登的一则案例为人们点亮了治疗罕见病的曙光。美国一对龙凤胎出生后就患上了遗传性的肌无力,这种病会使人失去活动能力,著名科学家霍金患的就是这种疾病。孩子的父亲是从事生物技术工作的,经检测孩子和全体家人的基因,结果证明两个孩子患有多巴胺分泌系统障碍,属于基因缺陷。针对这个结论,两个孩子补充了所需的多巴胺类药物,现在他们已经能够在大学里正常地学习和生活了。

精准医疗究竟会使人们在哪些方面获益?可以确认的是,首先,通过基因测序技术可以预测未来可能会患有哪些疾病,从而更好地预防;一旦患上了某种疾病,可以进行早期诊断;诊断后用药的靶向性也更强,病人将得到最合适的治疗和药物,并在最佳剂量和最小副作用,以及最精准用药时间的前提下用药。疾病的护理和愈后效果也将得到准确的评估和指导。

(2)大数据助力人类健康生活

生命科学已经不再像以前那样简单地在实验室里做实验。从基因到表型,是一个巨大的海量数据的输入。比如,对身高基因的判断,到底跟哪个基因有关系?现在不清楚,怎样才能弄清楚?需要检测一百万人的基因数据。未来我们将拥有数亿人的基因数据,我们可以很准确地把一个人的身高预测出来。这就是未来健康长寿社会的大数据的巨大的作用。

在未来,通过全面分析病人特征数据和疗效数据,然后比较多种干预措施的有效性,可以找到针对特定病人的最佳治疗途径。

在未来,大数据临床决策支持系统可以提高工作效率和诊疗质量,从而提醒医生防止潜在的错误,如药物不良反应。通过部署这些系统,医疗服务提供方可以降低医疗事故率和索赔数,尤其是那些临床错误引起的医疗事故。

在未来,提高医疗过程数据的透明度,可以使医疗从业者、医疗机构的绩效更透明,间接促进医疗服务质量的提高。

在未来,从对慢性病人的远程监控系统收集数据,并将分析结果反馈给监控设备(查看病人是否正在遵从医嘱),从而确定今后的用药和治疗方案。

图15 大数据医疗与每个人的关系示意图

在未来,在病人档案方面应用高级分析可以确定哪些人是某类疾病的易感人群。举例说,应用高级分析可以帮助识别哪些病人有患糖尿病的高风险,使他们尽早接受预防性保健方案。

在未来,分析临床试验数据和病人记录可以确定药品更多的适应症和发现副作用。在对临床试验数据和病人记录进行分析后,可以对药物进行重新定位,或者实现针对其他适应症的营销。

在未来,另一种在研发领域有前途的大数据创新,是通过对大型数据集(例如基因组数据)的分析发展个性化治疗。

大数据被认为是改变行业的关键节点,为我们带来了前所未有的机遇。大数据对于研究不同人群的健康特征、发现新疾病、控制全球性传染病都有帮助。国务院在出台的《关于促进大数据发展的行动纲要》中,认为开发应用好大数据这一基础性战略资源,有利于推动大众创业、万众创新,改造升级传统产业,培育经济发展新引擎和国际竞争新优势,强调优先推动医疗领域政府数据向社会开放。除了医疗领域,在新药研发领域,大数据和数据分析被认为可能是提高药物研发效率关键因素。

未来发展的重要方向精准医疗,其核心是把人群细分,将病人个体化的行为和数据进行精准的解读,给出精准的解决方案,这个过程非常复杂,需要大量的医疗数据。精准医疗之所以精准,很重要的一个原因是获取了大量的数据。对各种群体进行相关数据的采集,是分析、解读的基础。经过几十年的发展,基因测序仪器发展到高通量新一代,使基因测序的成本大大降低,并能大幅提高检测的效率和准确性,这为精准医疗提供了技术保障。

(3)移动医疗极大的改变人们的生活方式

普通患者不必到医院排队、挂号、候诊、看病、取药,只要端坐家中,通过穿戴设备、互联网与在线医生进行即时沟通,将数据传递给医生。医生作诊断、开药,通过在线支付,配药通过快递直接送到患者家里。甚至于,未来手术也不一定在医院做,而在独立的手术中心完成。这不只是美好的愿景,“互联网+”时代,远程诊断、移动医疗逐渐成为现实。

图16 移动医疗示意图

在未来,移动让医疗信息的获取更便捷。有了移动技术,患者可以轻松地坐在家里,用手机拍下初诊病例,上传至网上,等待医生回复,而不用惴惴不安地蹲守在医院挂号大厅。

在未来,移动为改善医患交流提供工具。有了移动技术的帮助,患者采集的病情资料不再是一句话,还可能包括初诊医院的病历记录,影像资料,各种血液检查报告等。这些资料可以通过移动的传输快速、便捷送达就诊医生的“案头”,当然这个案头指的是医生的电脑或手机。

在未来,移动让“疾病管理”更能落实。有了移动之后,再随着可穿戴设备热火潮天,一时间好像数据采集已经不是问题。通过血糖仪,糖尿病患者可以非常方便地记录血糖信息,饮食和运动情况,这些记录还可以分享到云端。

(4)预防医疗和预测性治疗改变疾病治疗模式

诺贝尔医学奖获得者弗里德· 穆拉德博士预测,由于人类社会的生存环境不断被各类污染所破坏,人的寿命增长正在变得缓慢,甚至会停止,而预防医学和健康管理则是突破这种情况的诺亚方舟。预防医学包括多层次的行动:首先是人类通过自身健康习惯主动对某些疾病的预防;第二层含义在于政府的政策干预,通过政策推动人们提高对疾病及其预防的积极性,普及预防医学常识,能够提高整个社会对疾病的预防水平;第三层则是人类通过对所处环境的改变,例如在绿色生态城市中选择低碳的生活方式等。

在未来,这种基于基因测序的预测性治疗或成趋势。2011年,美国一项1463名受访者参与的调查发现,很多人愿意做疾病的预测性检验,1463名受访者中,76%的人愿意接受老年痴呆症,乳腺癌,前列腺癌或者关节炎的假设检验。受访者的答案随疾病种类,费用和预测准确性而改变。意愿最高的测试是前列腺癌(87%),其次是乳腺癌(81%),再次是老年痴呆症(72%)。2013年,美国影星安吉丽娜·朱莉实施了双侧乳腺切除手术根据的就是基因测序预测的结果。因为基因测序的结果显示,她与她的母亲及姨妈一样,携带有BRCA1、BRCA2基因,具有较高的罹患卵巢癌和乳腺癌的风险。为规避这一风险,安吉丽娜提前进行了预测性治疗,将患乳腺癌的风险从87%降到5%。

(5)未来医疗新技术逐渐走进日常生活

织出来的人造血管,薄薄的灰白色人类细胞材料盘绕在一台机器的主轴上,被编织成一条结实的绳子。这听起来令人毛骨悚然。不过这种由总部位于旧金山的细胞移植组织工程(Cytograft Tissue En-gineering)公司制造的材料,其灵感却源于健康而不是惊悚:这种生物线材可以用于编织修复血管所需的补丁和血管移植的材料,病人的身体能够在接受创面修复时欣然接受这些材料。比起其它制造生物组织替代品的方法来说,这个方法的速度更快,可能也更具成本效益。

电子生化眼恢复盲人视力。德国图宾根大学的埃伯哈特·泽雷纳(Eberhart Zrenner)将一块芯片植入特霍的视网膜。这块芯片替代了视网膜损坏的感光细胞(即视杆细胞和视锥细胞)。植入视网膜的芯片为特霍打开了一扇面向世界的窗户,可以看见约1米外一张A4打印纸大小的范围。通过这扇窗户,特霍可以分辨出人和物体的基本外形和轮廓,尤其是在明暗反差强烈的时候。但是,植入芯片并没有足够的电极来产生清晰的图像。另外,通过芯片,他眼里只有灰色的东西,感觉不到色彩,因为芯片还不能区分不同光线的波长。在接受手术后的几天内,植入芯片还是戏剧性地改变了特霍与这个世界互动的方式。他10年来第一次能够看见和辨认一些物体,比如餐具和水果,读出大字体印刷的字母,向房间里的人打招呼,认出自己的亲人。另外两位大约在同一时间内接受芯片移植的患者,可以在阴暗的背景中找到明亮的物体。

图17 编织的人造血管(图来自Technology Review)

图18 电子生化眼示意图(摘自《环球科学》)

碳纳米管技术让医疗诊断进入新时代。近日,美国俄勒冈州立大学的研究人员利用碳“纳米管”大大提高了生物传感器的速度,该技术有朝一日可能让医生在几分钟内完成例行的实验室测试,在降低成本的同时,也缩短了诊断和治疗的时间。研究人员表示电子检测血源性生物标志物为蛋白点医疗诊断(point-of-care medical diagnostics)提供相当大的可能性。理想情况下,这种电子传感器设备将能在几分钟内测量多种生物标志物,并且成本也低。

先进的医疗技术正在打破技术壁垒,走进人们的日常生活,不仅在疾病治疗,而且在未来的疾病预防上都将扮演更重要的角色。

5 促进生物材料发展与人类健康的政策建议

5.1 生物材料发展需要解决的重要问题

过去二三十年,虽然我国的生物材料发展成绩显著,但是整体水平和规模都和美国等发达国家差距巨大,我国的生物材料发展还任重而道远,需要解决很多急迫的问题。

(1)我国生物材料产业中低端占据主体地位,产业规模小、技术装备落后、规模化生产企业尚未形成、缺乏市场竞争力。2010 年我国从事生物医用材料生产的企业约2400家,年平均销售额约120万美元/家,年销售额逾10亿元的企业仅寥寥数家,上亿元的企业仅30家左右,销售额排名前5 位企业销售额总和所占国内生物医用材料总销售额仅约10.2%。

(2)科技成果转化能力低,产业技术创新能力不强,产品技术结构落后,技术高端产品70%以上依靠进口。我国生物材料科学与工程研究成果工程化、产业化水平低,80%~90%的成果仍待在实验室;企业规模小、研发经费缺乏,2010 年本土企业研发经费平均仅占企业销售收入的1.77%。

(3)高科技产品太少。中国医疗器械的总体水平与国际先进水平的差距约为15年。国内中高端医疗器械主要依靠进口,进口金额约占全部市场的40%,进口公司主要是国际知名公司。约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的磁共振设备、90%的心电图机市场、80%的中高档监视仪市场、90%的高档生理记录仪市场均被外国品牌所占据。跨国企业竞争的焦点是设计理念、产品质量和售后服务,而高质量的产品正是国内大型医院所青睐的,因此国外产品多销往国内的大型医院。

(4)完整的产业链尚未形成。我国已向全球提供60%~70%的低值医用耗材,却无医用级金属、高分子及其他高分子等专门供应商,也无通用基础原材料的国家或行业标准。

(5)缺乏产业化接轨机制,风险投资出口狭窄,融资渠道不畅通,缺乏成果产业化及企业技术改造资金。

(6)管理部门缺乏协调机制。我国目前未能形成统一的全面规划和管理机制,重复立项,多头管理常有所见;政策法规不健全,产品注册时间长,处理效率低,一些政策规定和灰色的行规不利于中资企业的发展。

5.2 生物材料及医疗器械生产企业发展新机遇

近几年来,我国的生物材料产业发展迅速,需要量巨大,也给生物材料及医疗器械生产企业发展带来了新的机遇。根据工信部《新材料产业“十二五”发展规划》介绍,2015年,预计需要人工关节50万套/年、血管支架120万个/年,眼内人工晶体100万个/年,医用高分子材料、生物陶瓷、医用金属等材料需求将大幅增加。根据国务院《生物产业发展规划》,加速高附加值植介入材料及制品的产业化。推动仿生医学、再生医学和组织工程与生物技术的融合,促进新型高生物相容性医用材料的研制和产业化;到2015年,包括生物医学材料产业在内的整个生物医学工程产业年产值达到4000亿元,突破一批核心技术,培育一批高端化发展的生物医学工程制造企业。

(1)医疗器械行业的迅速发展为生物医用材料带来巨大的发展空间。中国科学院在2002年《高技术发展报告》中披露,1990年至1995年,世界生物医用材料市场以每年大于20%的速度增长。2000年,全球医疗器械市场已达1650亿美元,其中生物医学材料及制品约占40%至50%,发展到2005年,全球生物材料市场已超过2300亿美元。2012年,全球医疗器械市场销售总额为3310亿美元,预计到2018年可达4400亿美元,复合增长率(2012-2018)为4.5%。2012年中国医疗器械行业市场规模1565亿人民币,2000-2012年复合增长率约21.86%。Frost&Sullivan预测,到2015年,中国医疗器械市场将达到537亿美元。医疗器械的迅速增长,为生物医用材料带来巨大发展空间。

(2)我国巨大的人口基数和城镇化、老龄化趋势刺激生物材料特别是医疗器械需求。中国65岁以上人口占总人口比重从2002年的7.3%上升到2012年的9.4%。未来人口老龄化将进一步加剧,到2025年和2050年将分别达到12%和25%。同时消费升级,经济持续增长,人民生活水平提高、健康意识增强,以及生活方式及疾病变化,特别是医改政策的实施都会促进生物材料的需求。从我国人均卫生费用来看,已经从2002年的54美元/人提高到了2012年的350美元/人,翻了五倍多,并且这几年的增速还在加快。

(3)我国目前的生物材料产业与美国等发达国家相差甚远,发展空间巨大。从医疗器械市场规模与药品市场规模的对比来看,2012年全球医疗器械市场规模大致为全球药品市场规模的 47%,而我国这一比例仅为14%。从人均医疗器械费用来看,2012年我国目前医疗器械人均费用为19美元/人,而主要发达国家人均医疗器械费用大都在100美元/人以上,瑞士更是达到了惊人的450美元/人。

(4)未来进口产品替代已成为趋势,为我国生物材料产业带来了巨大的发展机遇。行业技术创新能力和技术层次提升,促进产业向价值链上游转移。例如我国冠脉支架的国产率已从2001年的10%提高至2012年的76%,骨创伤器械65%实现国产化等。一批国际生物医用材料前沿产品,如组织诱导性骨和软骨、组织工程制品、植入性生物芯片、脑刺激电极、生物人工肝等几乎与国际研发同步或领先做出了样品,为进一步实施产业化、发展新的产业奠定了基础。产品进口替代后,国产品价格通常低于进口品的30%~50%。因此,进口产品替代已成为趋势。

(5)医疗器械基层市场需求强劲。我国目前有县及县以上医院1.3万家,乡(镇)卫生院5.2万家,医院病床数达300多万张。如果全国1.3万家县级以上的医院都能基本达到日本1980年医院医疗仪器设备标准(每100张床位为人民币80万元),那么,我国医疗器械设备市场的增量空间超过240亿元。根据新医改的相关方案,卫生部会同国家发改委,将投资1000亿元,支持建设全国约2000所县医院、5000所中心卫生院和2400所社区卫生服务中心,并对基层医疗卫生机构中的装备配置开展医疗器械集中采购工作。

综上述,虽然目前我国的生物材料产业发展比较落后,但是未来的市场需求非常大,这也为我国生物材料及医疗器械生产企业带来了新的发展机遇。

5.3 政府决策及建议

材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。生物材料作为关系国计民生的重要支柱性产业,近几年一直受到国家层面的高度重视以及各类层次政策的重点扶持。加快培育和发展生物材料产业,对于引领材料工业升级换代,支撑战略性新兴产业发展,提高广大人民生活水平,促进传统产业转型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。

在十二五期间,国家先后出台了一系列政策促进生物材料的发展,工信部出台的《新材料产业“十二五”发展规划》明确提出,我们要加强生物医用材料研究,提高材料生物相容性和化学稳定性,大力发展高性能、低成本生物医用高端材料和产品,推动医疗器械基础材料升级换代。“十二五”重大工程亦包含生物医用材料专项工程。科技部出台的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》中指出,医疗器械是国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志,指明十二五期间医疗器械产业的重点产品方向、重点布局任务和政策保障措施,预期十二五期间拉动新增医疗器械产值2000亿元。在国务院近期印发的《中国制造2025》里面,也明确提出,做好生物材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。

在十二五期间,我国就将生物材料纳入到新兴产业的组成部分,受到高度重视,而整个生物材料产业也得到了飞速的发展。最近,习近平总书记提出的“四个全面”之一就是全面提倡小康,但全面小康是建立在健康的基础上的,而健康事业又恰恰是目前我国面临的一个非常重大的问题,这都需要我国的生物材料产业能够有更大的突破和发展。据统计,目前我国重大病患者有近2.6亿人,同时老龄化严重,60岁以上的老年人已经达2.02亿,此外,全国还有大概8千万的残疾人,这都是我国目前面临的一个严重的健康事业难题,这需要我们的政府能有更多的举措。

(1)继续加强国家投入。“十一五”期间,国家投入4亿元用于生物医用材料研究。“十二五”期间,该数字增至5.1亿元。而另一方面,2013年,我国医疗器械销售额达2800亿美元,年增长率约为20%,其中生物医用材料销售额约为1200亿美元,年增长率大于25%。相对任何一个产业而言,国家层面的科研投入实在太少,这也成为制约我国目前生物材料发展的重要因素。即将启动的“十三五”计划,国家已计划在生物医用材料领域投入超过10亿。

(2)有序建设全面系统的行业标准,并进行产业布局。我国尚无生物医用材料的原材料生产标准和生产企业,主要原材料仍然依靠进口,发展我国的生物材料产业,必须提前建立完整的行业生产标准,布局各类型、各层次的相关企业,完善我国生物材料产业。

(3)促进生物材料的产学研结合。目前由于基础研究与临床应用脱节,以及我国相关转化机制缺失,我国生物医用材料研究成果转化缓慢;另外一方面大量民营企业因为核心技术欠缺、缺少竞争力等原因,被国外生物材料企业收购,产业外资化严重。这需要从国家层面能够出台政策措施引导和促进科研成果的转化,进一步推动产业升级和转化。

(4)推进区域新材料产业协调发展。巩固扩大东部地区生物材料产业优势,瞄准国际新材料产业发展方向,加大研发投入,引领产业技术创新,着力形成环渤海、长三角和珠三角三大综合性生物材料产业集群。充分利用中部地区雄厚的原材料工业基础,加快生物材料产业技术创新,大力发展高技术含量、高附加值的精深加工产品,不断壮大生物材料产业规模。

(5)加强国际合作。把握全球经济一体化带来的机遇,针对生物材料科技创新、新业态发展与金融创新结合紧密的特点,积极探索国际合作新模式,推动优化配置全球生物技术、材料技术、人才、资本、市场资源,推动互利共赢合作发展。积极鼓励国内企业参与国际分工合作,不断提高竞争力和国际化发展水平。

(6)抓住精准医疗发展趋势,结合大数据和工业3.0时代的特点,引导和扶持生物材料中新兴材料和产业的发展。精准医疗是今后医疗的重要方向,自从2015年年初由奥巴马在国情咨文里首次提出以来,得到了全世界学界、工业界的广泛关注。精准医疗的实现,除了结合生命科学的基础外,也需要借助数字化诊疗设备、高端医学影像产品等设备辅助治疗,更需要借大数据等新兴手段实现对每一个个体的检测和诊断,并通过工业3.0时代制造业的手段,对每个患者实现个性化治疗,精准治疗。这些领域和行业都是需要国家和政府在各个层面重点扶持和发展的。

参考文献

[1] Ratner B D, Hoffman A S, Schoen F J, et al. Biomaterials science: an introduction to materials in medicine (Third edition)[M]. Academic press, 2013.

[2] 崔福斋,冯庆玲. 生物材料学[M]. 北京,清华大学出版社,2004.

[3] 奚廷斐. 生物医用材料现状和发展趋势[C]. 中国医疗器械创新网, 2014,02,11.

[4] 《生物医用材料深度研究报告》, 新材料在线www.xincailiao.com.

[5] 周廉. 中国生物医用材料科学与产业现状及发展战略研究[M]. 化学工业出版社,2012.

[6] 李峻柏. 分子仿生[M]. 科学出版社,2013.

[7] 国家发展和改革委员会高技术产业司,中国材料研究学会. 中国新材料产业发展报告(2013)[M]. 化学工业出版社,2014.

[8] Materials Genome Initiative Strategic Plan. The National Science and Technology Council of USA[M]. 2014.

[9] Agrawal CM, Ong JL, Appleford MR, et al. Introduction to Biomaterials[M]. Cambridge University Press, 2014.

[10] Wong JY, Bronzino JD, Peterson DR. Biomaterials principles and practices[J]. CRC Press, Taylor & Fransis Group, 2013.

[11] Kim YK, Lee JK, Kim KW, et al. Advances in Biomaterials Science and Biomedical Applications[M]. Pignatello RRijeka, Croatia: InTech, 2013, 405-435.

[12] Huebsch N, Mooney DJ. Inspiration and application in the evolution of biomaterials[J]. Nature,2009, 462: 426-432.

[13] China’s pushing in tissue engineering[J]. Science,2012, 338: 900-902.

[14] Place ES, Evans ND, Stevens MM. Complexity in biomaterials for tissue engineering[J]. Nature Materials. 2009, 8: 457-470.

[15] The evolution of biomaterials[J]. Nature Materials,2009, 8: 444-445.

[16] 2014中国医疗器械行业发展蓝皮书[M]. 中国医药物资协会,2015.

[17] 中国制造2025,国务院,2015.

[18] Ruiz-Molina D, Novio F, Roscini R. Bio- and bioinspired nanomaterials[J]. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014.

[19] Tiwari A, Nordin AN. Advanced biomaterials and biodevices[J]. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014.

[20] Clarke A, Pulikottil-Jacob R, Grove A, et al. Total hip replacement and surface replacement for the treatment of pain and disability resulting from end-stage arthritis of the hip (review of technology appraisal guidance 2 and 44): systematic review and economic evaluation[J]. 2015.

[21] Tobis JM, Abudayyeh I. New devices and technology in interventional cardiology[J]. Journal of cardiology, 2015, 65(1): 5-16.

[22] Jones DL, Wagers AJ. No place like home: anatomy and function of the stem cell niche[J]. Nature Reviews Molecular Cell Biology,2008, 9: 11-21.

[23] Zhao WA, Karp JM. Controlling cell fate in vivo[J]. ChemBioChem,2009, 10: 2308-2310.

[24] Teoh GZ, Klanrit P, Kasimatis M, et al. Role of nanotechnology in development of artificial organs[J]. Minerva medica, 2015, 106: 17-33.

[25] Mani G, Feldman MD, Patel D, et al. Coronary stents: a materials perspective[J]. Biomaterials, 2007, 28(9): 1689-1710.

[26] 李立, 王笑云. 血液净化透析膜的最新进展[J]. 中国血液净化, 2007, 6(11): 610-613.

[27] 唐克诚, 李谦, 王瑞, 等. 血液透析膜材料的研究进展[J]. 医疗设备信息, 2007, 22(8): 49-51.

[28] 惠延年, 王静波. 人工视网膜的研究进展[J]. 眼科新进展, 2003, 23(2): 73-75.

[29] Bareket L, Waiskopf N, Rand D, et al. Semiconductor Nanorod–Carbon Nanotube Biomimetic Films for Wire-Free Photostimulation of Blind Retinas[J]. Nano letters, 2014, 14(11): 6685-6692.

[30] Rubin MA. Make precision medicine work for cancer care[J]. Nature,2015, 520 (7547): 290-291.

[31] Schork NJ. Time for one-person trials[J]. Nature,2015, 520 (7549): 609-611.

[32] Reardon S. Precision-medicine plan raises hopes[J]. Nature,2015, 517 (7536): 540-540.

[33] Zhang Y, Su HC, Lenardo MJ. Genomics is rapidly advancing precision medicine for immunological disorders[J]. Nature Immunology,2015, 16 (10): 1001-1004.

[34] 罗旭, 刘友. 医疗大数据研究现状及其临床应[J]. 医学信息学杂志, 2015, 36(5): 10-14.

[35] Chaussabel D, Pulendran B. A vision and a prescription for big data-enabled medicine[J]. Nature Immunology,2015, 16 (5): 435-439.

[36] Chute CG, Ullman-Cullere M, WoodGM, et al. Some experiences and opportunities for big data in translational research[J]. Genetics in Medicine,2013, 15 (10): 802-809.

[37] Steinberg D, Horwitz G, Zohar D. Building a business model in digital medicine[J]. Nat. Biotechnol,2015, 33 (9): 910-920.

[38] Steinhubl SR, Muse ED, Topol EJ. The emerging field of mobile health[J]. Science Translational Medicine,2015,7(283),283.

[39] Lang T. Advancing Global Health Research Through Digital Technology and Sharing Data[J]. Science,2011, 331 (6018): 714-717.

[40] 新材料产业“十二五”发展规划, 工业和信息化部, 2012.

[41] 促进生物产业加快发展的若干政策, 国务院办公厅, 2009.

[42] 生物产业发展“十一五”规划, 国家发展与改革委员会, 2007.

[43] 医疗器械科技产业“十二五”专项规划, 科技部, 2011.

注:在本报告的编写中出参考上述书目外,还参考了多种国内外的本专业或综合性报刊以及因特网上的资料,在此恕不一一列举。

DOI:10.3969/j.issn.2095-6649.2015.12.002