2014年7月9—11日绵阳市首次区域性暴雨过程的诊断与分析

2015-07-17王於琪万丛

王於琪 万丛

摘 要 以2014年7月9-11日发生在绵阳市的一次大暴雨天气过程为例,利用常规气象观测资料、NCEP再分析资料、FY-2E卫星云图以及雷达资料对此次大暴雨过程进行了中尺度特征的诊断分析。结果表明,此次区域性大暴雨主要是副高边缘高空低槽东移触发形成;不稳定的大气层结和较高的能量环境场为强对流天气的发生提供了有利的大气环流条件。

关键词 区域性暴雨;诊断与分析;四川省绵阳市

中图分类号:P458.121.1 文献标志码:A 文章编号:1673-890X(2015)15--02

绵阳位于四川盆地西北部,涪江中上游地带。受地貌影响,自然条件复杂,每年6-9月是暴雨多发季节。本文以2014年7月9-11日发生在绵阳市的一次大暴雨天气过程为例,利用常规气象观测资料、NCEP格点再分析资料、结合雷达和卫星资料对此次大暴雨过程进行了诊断分析。

1 过程概况

2014年7月8日20:00-11日08:00,绵阳市境内出现了暴雨、大暴雨天气过程,北川的香泉乡黄江中学269 mm、安县的桑枣镇340 mm、秀水镇281 mm、河清镇273 mm、乐兴镇273 mm、丰收水库249 mm、江油的武都镇287 mm、含增镇263 mm、大康镇261 mm、武都镇东坪村254 mm。全市314个监测站中,有94个监测站达到50 mm,101个监测站达到100 mm,30个监测站达到200 mm,1个监测站达到300 mm,最大降雨量出现在安县桑枣镇340.2 mm。此次过程的特点是暴雨来势凶猛、持续时间长、范围和强度大。

2 环流背景分析

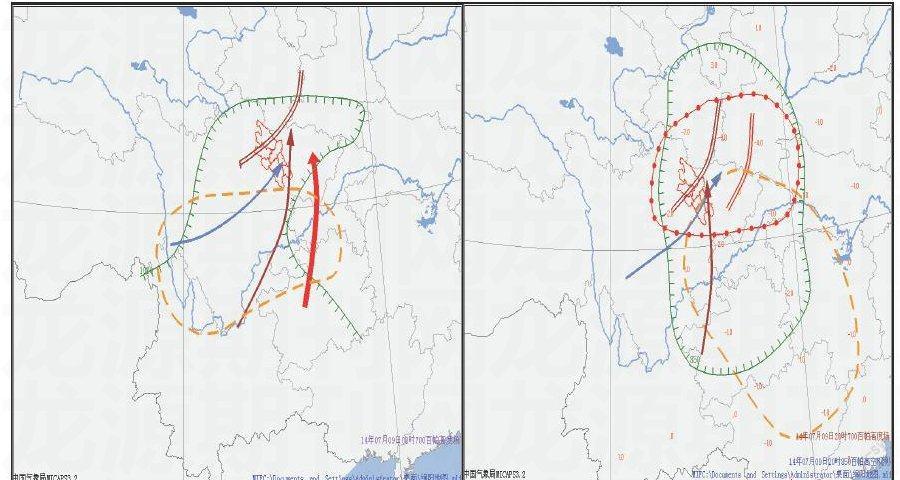

9日08:00中尺度分析图上(如图1(a)所示)500 hPa四川盆地为西南气流控制,青藏高原东部上有低值系统东移;700 hPa甘肃南部到四川盆地西北部有一明显切变,绵阳市处于西南气流的输送大值区,整个四川盆地位于高湿区,湿度条件较好;盆地南部是高能不稳定区,此次过程是一次从北自南的大范围暴雨过程。20:00(如图1(b)所示) 500 hPa甘肃南部、四川盆地北部有明显的负变温区;700 hPa的切变依然存在且略有东移,绵阳市处于切变线影响区域,盆地为一致的西南气流,高湿区范围向东向南有所扩大;850 hPa的高能不稳定区依然维持,陕西到达州一线有一切变,为强降水和雷暴天气的出现提供了很好的大气环流背景[1]。

同时,台风“浣熊”位于我国东部沿海线一带,华中地区为高压脊,由于台风的阻塞作用,在9-10日,副热带高压在绵阳市暴雨天气发生期间处于相对稳定的状态,副高西侧的西南暖湿气流和冷空气的绵阳地区的交汇,使得绵阳地区出现了持续性暴雨过程。

3 物理量诊断分析

暴雨作为各种尺度系统相互作用的产物,有利的大尺度环流系统是其产生的背景,而中尺度系统则是产生暴雨的直接影响系统,常规资料分析很难反映产生暴雨的中尺度对流系统的演变情况,而高时空分辨率的NCEP 1°×1°分析场资料对强对流天气的动力结构具有更为精细的刻画能力,因此,利用NCEP再分析场结合本地探空资料对本次过程的物理量场进行“配料法”分析。

3.1 湿度条件

暴雨发生前主要有低空急流输送进入盆地,造成了四川盆地的高湿状态。9日08:00,绵阳西北部地区处于水汽的饱和状态,为暴雨的发生提供了很好的水汽条件,到20:00高湿状态依然温度维持,且有东扩南压趋势,饱和区域主要移动到西部沿山的成都、雅安一带,与此次绵阳暴雨过程的自北向南移动情况不谋而合。

3.2 能量条件

沙氏指数Si和K指数是反映大气层结稳定度和湿度的物理量:当Si> 0时,大气层结稳定,相反则为不稳定;K值越大,低空水汽越充沛,大气层结越不稳定,当K>30时,有出现强对流天气(短时暴雨、大风、冰雹)的可能。

3.3 动力条件

许多观测事实都表明,强风暴天气的发生与中尺度辐合的天气形势有关,尤其是低层的辐合可以改变大气层结,有利于水汽向上输送。垂直上升运动将水平输送来的水汽向上输送,同时使空气绝热冷却达到饱和,并凝结成水滴降落下来。上升速度越大,降水量越大。

在绵阳中部沿山一带为辐合上升运动大值区,这一带除了水汽辐合外,加之地形辐合的影响,使气流被迫沿山坡抬升或受地形的约束而聚积,有利于产生强的对流性天气。

3.4 冷空气配合

9日08:00在四川盆地北部及青海南部气压梯度线十分密集,盆地大部由热低压控制,冷空气由北至南逐渐入侵,前期绵阳地区的降水主要为暖区内降水,随着冷空气的南下,和暖湿气流的交绥,造成了绵阳地区的又一次暴雨天气过程,到20:00整个热低压推到了盆地东部、南部,后期绵阳的降水主要在梓潼、盐亭和三台地区,而冷空气就是这次降雨过程不可或缺的触发因素。

3.5 红外云图及雷达回波对照分析

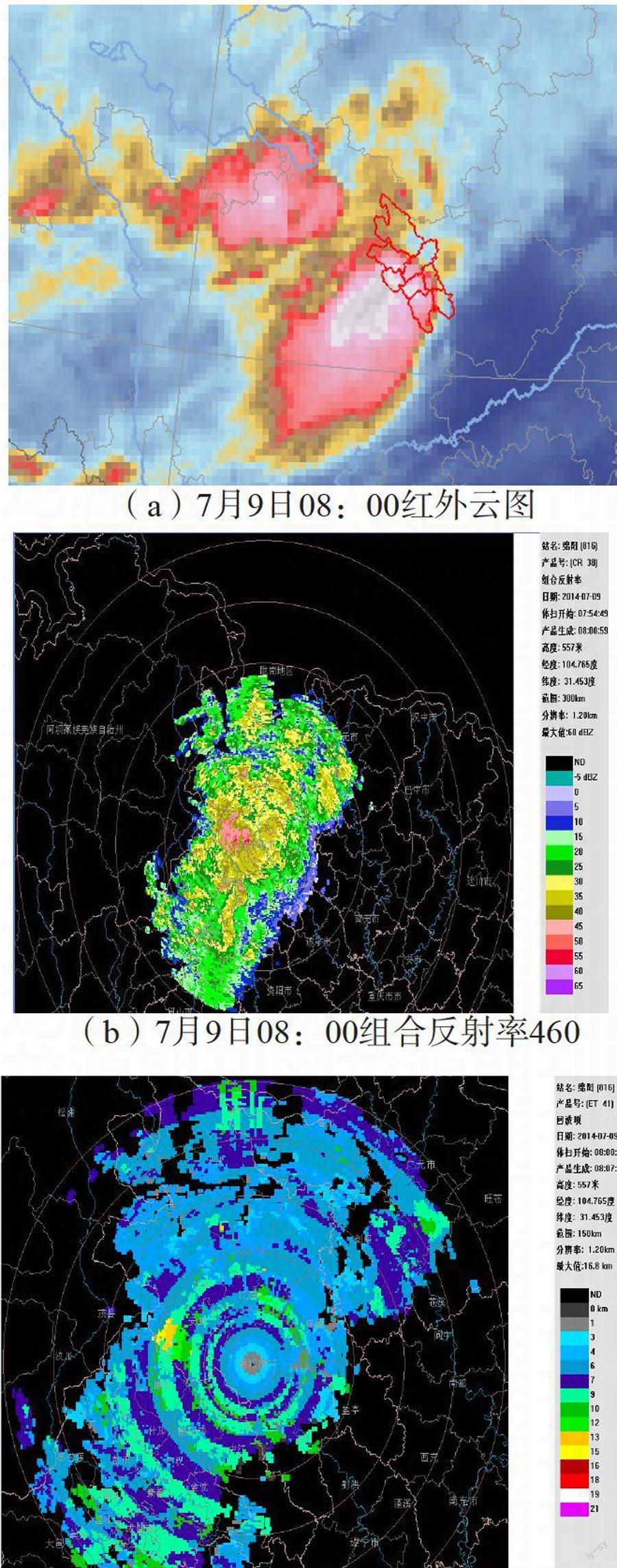

本文主要从FY-2E红外云图和雷达回波对照分析此次过程。图2(a)、(b)、(c)、(d)分别是7月9日08:00红外云图 、雷达组合反射率460、回波顶高 和VWP风廓线图,从图2(a)可以看出整个四川盆地的西北部以及川西高原东部有很强的对流云团发展,而绵阳地区处于此对流云团影响中,于此时的暴雨情况吻合。图2(b)时7月9日08:00绵阳站的组合反射率图,从图上可以看出绵阳市全区位于强回波中,西部沿山一带的回波发展最为旺盛,中心值达到了55 dBZ,高强度的反射率因子预示着灾害性天气的发生,同时在雷达导出产品回波顶高图上(图2(c))可以看到整个云团发展较为旺盛,在西北部沿山一带最大中心值达到15 km,这利于短时的局地强对流天气发生。

新一代天气雷达速度方位显示风廓线产品(VWP)是平均水平风随高度变化的图形显示产品。利用其分析风廓线资料可以一定程度上揭示暴雨过程中垂直风场的相对真实结构。图2(d)反映了9日08:00-09:00绵阳市从低层到高层的一个风速风向情况,风向随着高度的上升是一个逆时针旋转,对应的是风向的辐合,辐合上升越强烈,越有利于强降雨天气的发生[2]。

4 结语

副热带高压与台风“浣熊”共同作用下在四川盆地形成了强阻塞气流,同时副高西侧的西南暖湿气流和冷空气在绵阳地区长时间的交绥,配合500 hPa低槽、冷空气和中低层水汽输送以及强的辐合上升运动共同影响造成此次区域性大暴雨过程。

绵阳市处于高能、高湿、极不稳定状态;低层暖湿造成大气层结不稳定,为强对流天气的产生提供了有利的大气环流条件;低层辐合,高层辐散的配置促进了对流运动的产生和发展,暴雨期间上升运动显著增强。

参考文献

[1]陶诗言.中国之暴雨[M].北京:科学出版社,1980.

[2]姚学祥.天气预报技术与方法[M].北京:气象出版社,2011.

(责任编辑:刘昀)