高校公共就业服务个人自愿供给对就业水平影响机理的实证研究

2015-07-07丁兆罡

丁兆罡

(合肥工业大学 管理学院,安徽 合肥 230009)

高校公共就业服务个人自愿供给对就业水平影响机理的实证研究

丁兆罡

(合肥工业大学 管理学院,安徽 合肥 230009)

“多中心治理”框架下完善的公共就业服务体系应该是政府供给、市场供给和自愿供给的有效融合,公共就业服务自愿供给机制能否有效弥补政府供给和市场供给的相对不足。文章构建了公共就业服务个人自愿供给影响就业的逻辑回归模型,基于4所高校3336份问卷调查的实际数据进行了实证检验,实证结果表明,无论是基于个体自选择信息还是利用个体志愿者多维行为特征的整合来确定个体志愿者的身份,大学生公共就业服务自愿供给均对就业产生显著正向影响,而且不同类型的公共就业服务自愿供给对就业影响存在显著差异,提供就业信息、传授求职经验、介绍面试技巧3类自愿供给服务对就业影响最显著,而介绍简历制作技巧类自愿供给对提升就业无影响。

公共就业服务;自愿供给;多中心治理;志愿者

0 引言

大学生就业问题日益严峻,使得高校毕业生公共就业服务有效供给问题也日趋受到重视。大学生就业服务是政府提供的一项重要公共产品。依据公共产品的供给主体和运行机理,可将公共产品的供给模式分为三种:政府供给、市场供给和自愿供给[1]。发达国家大学生公共就业服务供给也相应存在三种模式:政府主导模式、市场主导模式和混合模式[2]。陈成文等[3]系统总结了国外大学生就业服务体系的经验和模式,指出美国大学生就业服务公共的特征是“多元供给”,已形成一个涵盖政府公共就业机构、独立的民间非营利服务机构、政府与民间机构合作的服务机构等多元化的就业服务供给主体。澳大利亚大最早将“服务外包”运作模式引入大学生就业服务体系,而英国、德国则构建了多元供给与服务外包并重的大学生就业服务体系。

在高校公共就业服务众多供给主体中,正式组织承担了基础性作用,因而受到研究者们的广泛关注。学者们分别从优化正式组织结构、增强正式组织功能和改善正式组织服务的等方面,提出了促进大学生就业服务的政策措施。然而,正式组织在提供大学生公共就业服务过程中可能存在以下诸多问题,例如对学生就业能力培养不足、就业信息传递不及时、社会资源整合匮乏以及对毕业生就业去向引导不利。此种情形下,由于各类非正式组织的“草根特性”,在大学生就业服务提供过程中可以给予信息共享、情感支持和资源利用的便利,从而形成了对正式组织所构建的就业服务体系的有效补充[4]。然而现有研究中忽略了此类非正式组织对大学生就业的影响。另外,在大学生公共就业服务供给的运行实践中,单纯依靠正式组织难以完全满足大学生多样化和高质量的就业服务需求,政府机制和市场机制都可能存在有效供给不足问题,即存在“政府失灵”(Government Failure)与“市场失灵”(Market Failure)现象,此时通过大学生群体对就业服务的自愿供给,可以有效弥补二者对公共就业服务供给的相对不足,进而更好地满足公共就业服务需求。况且实践中公共就业服务个人自愿供给的情形也屡见不鲜,并且经济学的实验研究也指出在存在大量个体自愿供给公共产品现象[5]。尤其是在公共就业信息供给、共享服务上有众多的个体志愿者乐意在一定的社会网络中无偿供给这种服务[6]。如何进一步系统深入地量化分析大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响机理是值得探讨的重要议题。

为了系统分析大学生就业过程中公共就业服务的个人自愿供给现象,个体志愿者自愿供给就业服务的动机,界定个体志愿者的身份,明晰大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响机理,了解不同类型公共就业服务自愿供给对就业的影响是否存在差异。本文通过调查问卷的方式获得公共就业服务个体自愿供的相关数据,实证检验自愿供给对就业影响机理和作用路径。研究结果有助于高校公共就业服务的管理者和实践者合理定位自愿供给现象,实现式公共就业服务的政府供给、市场供给和自愿供给有效融合,共同推进高校就业服务工作。

1 理论基础

高校公共就业服务体系中,诸如就业服务指导中心、班集体、团学组织等正式组织发挥着基础和决定性的作用,与此同时也存在各种非正式组织。以梅奥为主要代表的人际关系学学说认为,非正式组织的产生源自因满足社会需要和共同利益诉求,遵循的是情感逻辑[7]。非正式成员源自相似或相近的兴趣、爱好、经历和利益诉求,弥补正式组织在权力安排、信息传递、社会交往、成就感以及安全感等方面的不完全性也是形成非正式组织的重要原因[8],因而非正式组织的形成有主观上心理因素和客观上的现实因素,诸如老乡会、各种课外活动小组、学习小组、兴趣小组,以及其他类型的小团体等均是高校公共就业服务中重要的非正式组织。

社群主义、公民社会理论和“多中心治理”理论的提出,为公共就业服务个体自愿供给机制提供了重要的理论依据[9]。社群主义理论指出积极公民资格是进入社群的首要条件,认为具有强烈的参与精神和社会责任感的群体易于提供自愿供给服务。公民社会理论在对社团、非政府组织、公民责任和公共精神的价值深入挖掘的基础上,提倡对非正式组织充分授权、还权于民、公民自主。而“多中心治理理论”认为公共就业服务体系是一种混合型机制,在公共就业服务的生产和提供中,某种供给机制(例如:政府供给、市场供给)的存在并不排斥其他供给机制(例如个体自愿供给)的作用,而且公共就业服务主体具有多元化特征,多元主体的参与方式表现为协商、合作(埃莉诺·奥斯特罗姆)[10]。

2 研究设计

在上述理论框架的指引下,为了深入分析高校公共就业服务中个体自愿供给现象,论文对大学生公共就业服务自愿供给与就业关系进行实证研究,进一步明确大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响机理,剖析不同类型大学生自愿供给对就业影响的差异。研究中将大学生公共就业服务自愿供给的个体称之为志愿者。

2.1 研究假设

一方面,大学生公共就业服务作为一种重要的公共产品,各级政府中的大中专就业指导服务机构和各高校中的学生就业服务指导中心等正式组织是提供此类公共产品的重要主体,但是因为存在“政府失灵”和“市场失灵”等问题,易于导致此类公共就业服务的有效供给不足,同时政府主导的正式组织服务供给难以满足学生就业过程中日益个性化的需求,难以全面辐射学生内部联系,而且“多中心治理理论”也提出完善的公共就业服务体系本质上是一种混合型机制,自愿供给机制可以有效弥补政府供给和市场供给的缺陷,此时由学生自愿形成的非正式组织的作用就日趋凸现。另一方面,对于刚踏进社会大门的大学毕业生而言,求职就业过程艰辛而漫长,面临挑战和机遇选择时,亟需寻求适当的途径和方式缓解压力。而个体自愿就业服务供给多属于非正式沟通,具有强大的情感支持和共同价值观的凝聚,有助于成员间的相互交流和彼此鼓励,最终提高个体的就业能力和水平。据此提出研究假设1:

研究假设1 大学生公共就业服务自愿供给对就业产生显著影响

由于公共就业服务个体自愿供给具有良好的信息共享,信息传递速度快、准确性好、效率高,特别是在网络信息时代,网络、手机等通讯平台为就业信息传播提供了便利条件。因此个体自愿及时提供就业信息会对就业产生重要影响。此外,大学生就业求职的过程是一个不断学习的过程,也是有效整合利用各种社会资源的过程,目前我国各类企事业单位的招聘大都使用笔试加面试的方式。因此除了提供就业信息外,介绍简历制作技巧、培训面试技巧、分享求职经验和求职礼仪等方面均会影响最终的就业,而公共就业服务自愿供给的个体在非正式沟通过程中,更乐于为他人提供上述方面的支持,进而影响最终就业。由此提出研究假设2:

研究假设2 不同类型大学生公共就业服务自愿供给会对就业产生影响。

2.2 问卷设计

为了系统分析大学生公共就业服务个体自愿供给对就业的影响,研究过程中,设计了《大学生公共就业互助服务调查问卷》,共计35题,涵盖个体基本信息(如性别、专业、学历、籍贯等)、就业过程信息(如投递简历情况、收到录用情况、就业歧视等),此外重点设计了10个题项用来表征个体自愿供给的行为特征,其中涵盖了提供就业信息、介绍简历制作技巧、培训面试技巧、分享求职经验和求职礼仪等5种不同类型的公共就业服务个体自愿供给。

2.3 数据来源

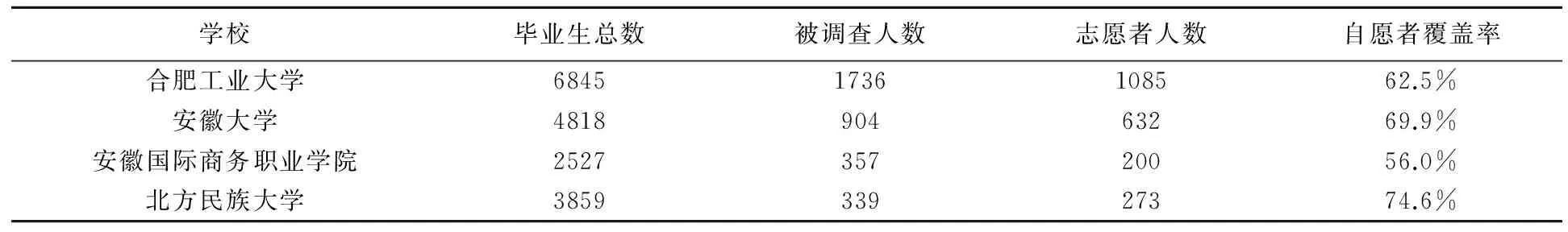

本调查问卷选取了安徽和宁夏两个省份的合肥工业大学、北方民族大学、安徽大学、安徽国际商务职业学院4所高校开展调查,调查对象为2014届应届毕业生。问卷调查过程中共计发放问卷4000份,收回3700份,其中有效问卷3336份。为了反映大学生公共就业服务个体自愿供给在就业过程中的普及情况,将个体自愿供给覆盖率定义为个体志愿者人数在调查对象总体中的占比,合肥工业大学的覆盖率为62.5%,北方民族大学的覆盖率为74.6%,安徽大学的覆盖率为69.9%,安徽国际商务职业学院的覆盖率为56.0%,这说明大学生公共就业服务个体自愿供给是一种普遍存在的现象。

表1 样本的人口统计学信息

2.4 研究模型与方法

本研究的数据来源于问卷调查,因变量和自变量只有“是”、“否”或“赞成”、“反对”的“二分”数值,应当采用逻辑回归模型。为了系统检验大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响以及不同类型大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响,本研究构建逻辑回归模型。因变量为受访者就业状况,数据源自调查问卷第4题,将选择“已签订就业协议、已拿到单位录用函、通过公务员、事业单位招考等待录用、与单位达成就业意向、升学或出国、自主创业、参军”等的均视为已就业(表示为1),而将选择“没有落实就业单位、不打算就业”的视为未就业(表示为0)。

如何界定公共就业服务自愿供给个人志愿者是本研究的逻辑起点,研究过程中采取了2种方法,其一,基于受访对象的自选择信息来确定志愿者身份,即直接通过受访对象对题项答案选择来确定受访者是否是公共就业服务自愿供给者,在调查问卷的最后部分设计了2个问题,问题1:“您是否参加过学校(学院)组织的促进毕业生就业的志愿服务组织或社团,问题2:你是否参加过同学或熟人之间自发组织的求职互助活动,如果受访对象对这2个问题选择了是,则表明受访者是公共就业服务自愿供给的个体志愿者。其二:上面确定个体志愿者身份的方法基于个体的自选择,可能存在一定的偏误,为了解决这个问题,研究过程中我们系统梳理了就业志愿者行为表现的相关理论文献,在调查问卷中共设计10个题项用于表征个体志愿者的行为特征,按照等权重法将10个题项整合成一个指标,以确定特定的个体是否属于公共就业服务个人志愿者,也即设10个题项分别为X1,X2,L,X10,给定每个指标相等的权重0.1,计算综合指标Z=∑ωiXi,当综合指标Z≥0.5时,就认定该受访者是公共就业服务自愿供给者(表示为1)。按照此条件,合肥工业大学受访对象中满足设定条件的个体志愿者1085人。北方民族大学273人,安徽大学632人,安徽国际商务职业学院200人。

为了进一步分析不同类型大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响,根据相关理论文献和就业过程的实践情况,将大学生公共就业服务自愿供给分为5种类型,分别为提供就业信息、介绍简历制作技巧、培训面试技巧、分享求职经验和求职礼仪。在调查问卷中相应设计了5个题项予以测度,分别是:您是否为同学或熟人提供过就业信息?您是否向同学或熟人介绍过成功的求职经验?您是否对同学或熟人进行过面试技巧的培训?您是否对同学或熟人进行过制作简历的技巧培训?您是否对同学或熟人进行过求职礼仪技巧培训或介绍?受访者选择是表示提供了此类自愿供给服务(表示为1),反之表示未提供此类自愿供给服务(表示为0)。

本研究所构建的公共就业服务个人自愿供给对就业水平影响的二元逻辑回归模型和多元逻辑回归模型(广义logit模型),分别基于四所高校的问卷调查数据进行了实证检验,研究过程中,为避免共线性问题,以“安徽国际商务职业学院”为参照组,设置虚拟变量DD1、DD2、DD3分别代表合肥工业大学、安徽大学和北方民族大学。实证拟合均是通过STATA的逻辑回归过程予以实现的。

3 实证结果及其分析

3.1 大学生公共就业服务自愿供给对就业影响的实证研究结果

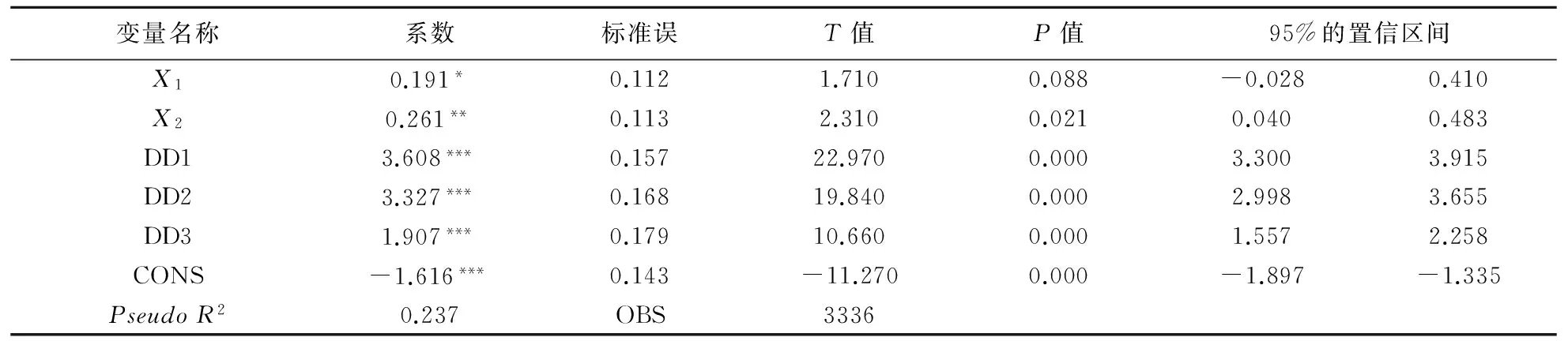

为了检验大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响,构建二元逻辑回归模型,因变量为受访者的就业情况(就业为1,未就业为0),自变量为个体的身份特征(1表示个体是自愿供给者、0表示不是),以根据上述自愿供给者身份确定的方法,首先基于调查问卷中受访者自选择信息来确定个体志愿者的身份,也即根据受访者对“问题1:‘您是否参加过学校(学院)组织的促进毕业生就业的志愿服务组织或社团’和“问题2:你是否参加过同学或熟人之间自发组织的求职互助活动”的选择来确定受访者的身份,如果受访对象对这2个问题选择了是(表示为1),则表明受访者是公共就业服务自愿供给的个体志愿者。表2的二元逻辑回归结果表明,相对于参照组安徽国际商务职业学院而言,受访者参加就业志愿服务组织或社团(X1)和受访者参加同学或熟人之间自发组织的就职求助活动(X2)对就业产生显著的正向影响,公共就业服务的自愿供给能够显著提高就业水平。

表2 大学生公共就业服务自愿供给对就业影响的逻辑回归模型(基于受访者自选择信息)

注:(1)*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。(2)以“安徽国际商务职业学院”为参照组,DD1代表合肥工业大学虚拟变量,DD2代表安徽大学虚拟变量,DD3代表北方民族大学虚拟变量。

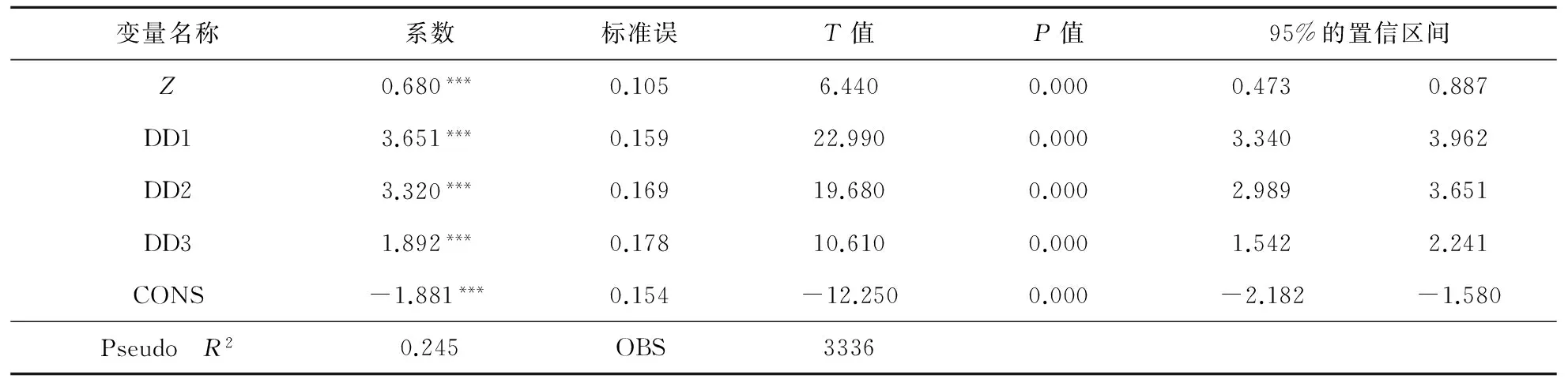

科学合理确定个体志愿者的身份对本研究结果将产生重要影响,为了解决问卷调查过程中样本受访对象自选择可能存在的偏误,我们利用第二种方法重新确定受访者的志愿者身份(Z指标),已Z指标为因变量,再次进行二元逻辑回归,结果如表3所示,得到了类似的结论,公共就业服务的个体自愿供给对就业产生显著正向影响,

表3 大学生公共就业服务自愿供给对就业影响的逻辑回归模型(基于个体志愿者多维行为特征整合指标)

注:(1)*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。(2)以“安徽国际商务职业学院”为参照组,DD1代表合肥工业大学虚拟变量,DD2代表安徽大学虚拟变量,DD3代表北方民族大学虚拟变量。(3)变量Z为新定义变量,即Z=∑ωiXi,Xi为问卷中的第18题、19题、20题、21题、24题、25题、27题、28题、29题、30题,Z≥0.5时为1,反之为0。

3.2 不同类型大学生公共就业服务自愿供给对就业影响的实证研究结果

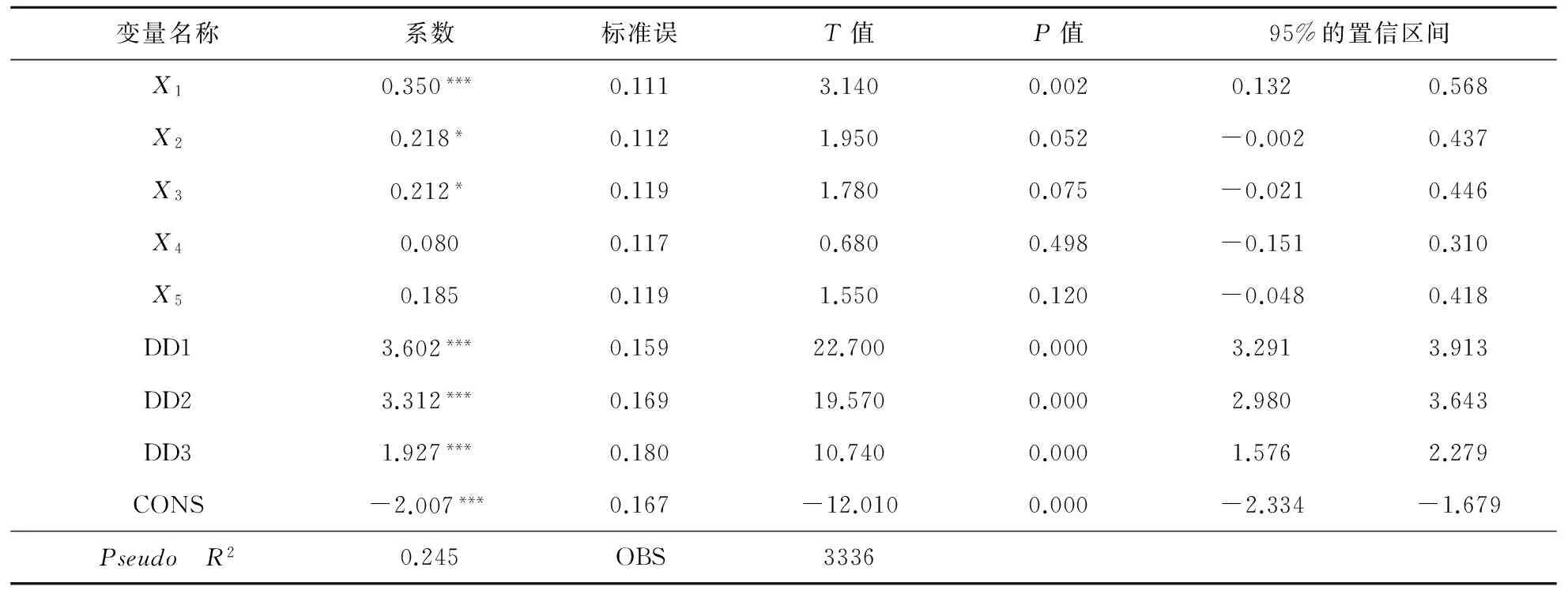

大学生就业过程中,个体志愿者可以提供诸如就业信息、求职经验、面试技巧、简历制作技巧和求职礼仪等多种不同类型的公共就业服务,不同类型公共就业服务自愿供给对最终就业的影响是否存在差异?首先将上述5类公共就业服务自愿供给作为自变量,以就业状况作为因变量,建立多元逻辑回归模型,表4的结果表明,在5类公共就业服务自愿供给中,提供就业信息(X1)对就业状况产生显著正向影响,介绍求职经验(X2)和传授面试技巧(X3)也会对就业状况产生正向影响,而介绍简历制作技巧和求职礼仪知识对最终就业没有影响,可能的原因如前文所分析,获取就业信息是成功就业的前提条件,网络通讯技术的发展和社会媒体技术的普及也为非正式组织成员间就业信息的快速传播提供了便利条件,另外,大学生就业求职过程是一个不断学习的过程,非正式组织成员间自由宽松的沟通环境,非常有助于求职经验和面试技巧等隐性知识的学习,而诸如简历制作技巧和求职礼仪等方面的知识,个体完全可以通过自学的方式完成,而且绝大部分的大学生通过大学阶段的学习,都已具备了简历制作的技能和基本的礼仪知识,因而这方面的自愿供给对最终就业不会产生影响。

表4 5种不同类型大学生公共就业服务自愿供给对就业影响的逻辑回归模型

注:(1)*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。(2)X1、X2、X3、X4、X5分别代表提供就业信息、分享求职经验、培训面试技巧、介绍简历制作技巧和传授求职礼仪(3)以“安徽国际商务职业学院”为参照组,DD1代表合肥工业大学虚拟变量,DD2代表安徽大学虚拟变量,DD3代表北方民族大学虚拟变量。

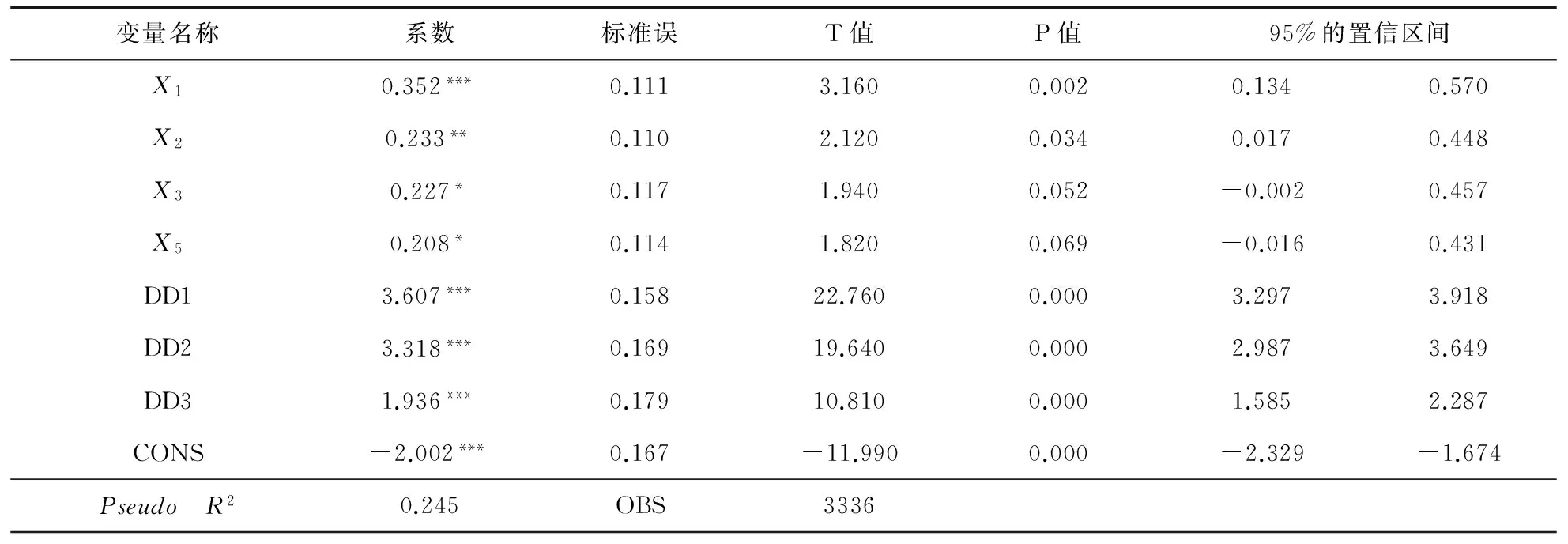

为了进一步验证上文的分析结论,剔除了自变量X4(简历制作技巧)后,逻辑回归模型结果如表5所示,进一步增加了“提供就业信息(X1)、介绍求职经验(X2)和传授面试技巧(X3)”三种不同类型公共就业服务自愿供给对提升就业的正向影响作用。

表5 4种不同类型大学生公共就业服务自愿供给对就业影响的逻辑回归模型(剔除变量X4:简历制作技巧)

注:(1)*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。(2)X1、X2、X3、X5分别代表提供就业信息、分享求职经验、培训面试技巧和传授求职礼仪。(3)以“安徽国际商务职业学院”为参照组,DD1代表合肥工业大学虚拟变量,DD2代表安徽大学虚拟变量,DD3代表北方民族大学虚拟变量。

4 结论

(1)个人自愿供给是大学生公共就业服务有效供给的重要补充。由于存在“政府失灵”和“市场失灵”等问题,易于导致由正式组织所提供的公共就业服务存在有效供给不足问题,而且基于“多中心治理理论”,完善的公共就业服务体系本质上是一种混合型机制,自愿供给机制可以有效弥补政府供给和市场供给的缺陷。基于4所大学3300份问卷调查结果,构建了大学生公共就业服务个体自愿供给对就业影响的逻辑回归模型,无论是通过个体自选择信息还是通过个体志愿者多维行为特征的整合来确定个体志愿者的身份,两个模型均得出相似的实证研究结论,即大学生公共就业服务的个体自愿供给能够对就业水平产生显著正向影响。

(2)不同类型大学生公共就业服务自愿供给对就业的影响存在显著差异。大学生公共就业服务提供过程中,个体志愿者可以提供多种不同类型的服务,研究过程中具体区分为提供就业信息、传授求职经验、介绍面试技巧、讲授简历制作技巧和求职礼仪等5种类型,基于问卷调查的结果数据,建立了多元逻辑回归模型,实证检验不同类型公共就业服务自愿供给对最终就业影响的差异。实证研究结果表明,提供就业信息、传授成功求职经验和介绍面试技巧对就业会产生显著影响,而讲授简历制作技巧对就业无影响。

[1] 樊丽明,石绍宾.公共品供给机制:作用边界变迁及影响因素[J].当代经济科学,2008.1,28(1):63- 68.

[2] 毛立红.发达国家大学生公共就业服务供给机制的经验与启示[J].行政管理改革,2012,11:69-73

[3] 陈成文,毛璐,李恒全.完善就业服务体系与促进大学生就业:国外经验及其启示[J].大学教育科学,2014.3:49-54.

[4] 陈辉,叶忠.高校学生非正式组织在就业中的支持性研究[J].现代教育科学,2013,3:90-94.

[5] 周业安,宋紫峰.公共品的自愿供给机制:一项实验研究[J].经济研究,2008,7:90-104.

[6] 高宝玉.交往视角下的大学生“互助就业”行为探究[J].思想政治教育研究,2012,4,28(2):121-124.

[7] 潘从义.高校大学生非正式组织识别的实证研究—基于4省21所高校的调查分析[J].现代教育管理,2013,11:90-95.

[8] 徐碧琳,宋爱玲.非正式组织成因的实证研究[J].现代财经,2005,4,25(183):56-- 61.

[9] 李礼.公共安全服务供给的可选择机制[J].中南大学学报(社会科学版),2012,8,18(4):65-70.

[10] 埃莉·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].上海:上海三联书店,2000.

An Empirical Research on the Impact Mechanism of IndividualVoluntary Supply to Public Employment Service Level

DING Zhao-gang

(School of Management, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

A functional public employment service system on the basis of the “polycentric governance” framework should be integrated by government supply, and market supply, and voluntary supply, and a mechanism of voluntary supply could be a decent compensation for government supply and market supply. This paper has established a logic regression model to analyse how voluntary supply influences the state of employment. Based on the real data from 3336 questionnaires, the empirical results of the logic regression show that, the voluntary supply has significant positive impact on the state of employment, regardless of the identity of the individual volunteer determined by individual self-selection information or multidimensional behavioral characteristics. Besides, each type of voluntary supply has distinct impact on the state of employment: there are three different types, which consist of “employment information supply”, “job-hunting skills instruction” and “interview skills instruction”, which have significant impacts on the state of employment; on the contrary, “resume writing skills instruction” has no influence.

public employment service; voluntary supply; polycentric governance; volunteer

2013- 06- 03

安徽省重大教学改革研究项目(2013zdjy025);安徽省教育厅人文社会科学研究项目(SK2013A152);国家教育体制改革试点项目(01-236-335)

丁兆罡(1974-)男,河南固始人,副研究员,研究方向:人力资源管理。

C913.2

A

1007-3221(2015)03- 0152- 06