基于门限模型的货币政策多目标可协调性研究

2015-07-02刘超马文腾

刘超 马文腾

[内容摘要]货币政策是一国进行宏观调控的重要手段,如何处理货币政策不同目标之间的矛盾和冲突,实现多目标之间的协调兼顾,对于更好地发挥货币政策的宏观调控作用、促进我国经济社会可持续发展具有重要意义。选取1993-2013年的季度数据为研究对象,确立我国货币政策多目标体系,以通货膨胀率为门限变量,构建基于动态数据的货币政策多目标体系门限回归模型,寻找通货膨胀率最优目标区间的交集。结果表明,通货膨胀与货币政策其他目标之间具有明显的非线性关系;通货膨胀率各最优目标区间存在交集,货币政策多目标之间具有可协调性,我国应该实施多重目标制的货币政策。

[关键词]货币政策;多目标;可协调性;门限回归模型

[中图分类号]F822 [文献标识码]A [文章编号]1000-8306(2015)03-0033-12

一、引言

货币政策目标体系是指通过制定一定的货币政策并使其作用于社会经济系统所要实现的发展目标,包括最终目标(物价稳定、经济增长、充分就业、金融稳定、国际收支平衡)、中介目标(货币供应量、汇率和同业拆借利率等)和操作目标(法定存款准备金、再贴现业务、公开市场操作)等。改革开放后,社会经济系统的多元化、复杂化和深层次化发展,促进了我国金融体系的完善和变革,货币政策目标体系也随着经济发展阶段的变化不断适应和变更,关于货币政策实施采取单一目标、双重目标抑或多重目标的争论也愈发激烈。单一或双重货币政策目标难以适应日益复杂多变的经济形势,也无法全面衡量货币政策的实施效果,满足宏观经济调控和经济社会结构转型调整的需要,建立货币政策多目标体系成为理论界和决策制定者关注的热点问题。但是,全球经济复苏的外部力量和我国经济适应新常态的压力叠加,以及长期以来依靠出口导向和投资需求拉动的传统经济增长模式亟须发生转变,货币政策多目标协调运行的难度增加。一方面,利率市场化、人民币汇率改革后面临的不确定因素增多,利率、汇率波动风险加大,国际收支不平衡加剧,中国经济呈现高度复杂性;另一方面,国内经济运行进入裂变和转型的关键时期,不仅要保证就业质量提升、经济增长中高速的目标,也要兼顾微观经济运行中资源供给不足、成本上升等诸多问题给通货膨胀带来的压力。我国“十二五”规划中明确提出要“优化货币政策目标体系,健全货币政策决策机制,改善货币政策的传导机制和环境”。因此,货币政策多目标的协调兼顾成为当前迫切需要研究和解决的问题。

二、文献综述

在理论研究上,国内外学者从不同角度阐述了对货币政策目标定位的理解。凯恩斯学派主张权衡性的货币政策,认为日益复杂多变的经济运行现状要求货币政策的制定参考多重目标;而货币学派代表人物弗里德曼认为在实际经济运行中多重目标难以操作,主张确定相对固定的货币供应量增长率。而在实际操作中,这两种目标定位在国内均有大量学者赞同,对货币政策采用单一目标还是多目标的争论一直存在。国内学者如卢宝梅认为应盯住通货膨胀目标制,追求长期价格稳定,维护人民币币值稳定,进而维护金融稳定。与之不同的是,何运信、曾令华结合我国经济运行状况,认为必须采取双重目标货币政策。同时也不乏学者支持货币政策多目标论,认为多目标体系能满足经济形势的复杂性和当前改革转轨阶段的客观性需求,我国制定货币政策多目标的做法是合理和科学的。

多数学者认为我国应确立货币政策多目标体系,并运用不同方法对货币政策多目标的模型建立和可协调性等问题展开研究。谢平、张晓朴基于三元悖论分析了中国货币政策实施过程中保持币值和汇率稳定之间的冲突问题,认为应在保证币值稳定的前提下,保证汇率波动控制在可承受范围内。此后,刘伟、李连发以新凯恩斯主义一般均衡模型为基础,对我国近期货币政策取向及最终目标框架进行了论证,认为应加大产出缺口目标的权重,将就业和经济增长定在可持续的合理水平;郭红兵、陈平则从货币政策工具规则的角度进行实证比较,认为我国在“多工具、多目标”的政策背景下,应根据发展需求协调配合多种货币政策工具,缓和货币政策多目标之间的冲突。随后,刘超、赵钦涵认为货币政策多目标系统作为一个复杂系统,利用复杂性方法将货币政策多目标模型分解,形成货币政策多目标决策研讨厅,是解决货币政策多目标决策问题的有效方法。

门限回归模型是研究非线性问题的有效工具,目前已有众多学者将该模型及其改进模型应用于经济和金融领域。段忠东基于导致房地产价格与通胀、产出之间产生非线性关系的不同效应建立门限模型,结果表明房地产价格与通胀和产出之间具有明显的门限效应。白仲林、赵亮以中国29省市为例,建立面板数据动态门限回归模型研究通货膨胀与经济增长之间的非线性关系,发现两者之间的作用存在双门限值。张天顶、李洁利用门限回归模型研究金融发展与经济增长之间的关系,结果表明金融发展与经济增长之间存在明显的非线性关系,且该关系取决于通货膨胀率的门限值。

我们认为,单一或双重货币政策目标难以适应日益复杂多变的经济形势,也无法全面衡量货币政策的实施效果,满足宏观经济调控和改革的需要,货币政策的制定应兼顾经济社会发展的不同方面。但货币政策目标的非线性、时滞性和复杂性往往会使货币政策的制定陷入两难或多难境地,而货币政策多目标的协调运作是解决这一问题的可行路径。国内外学者从多个角度对货币政策多目标协调问题进行了大量研究,且尝试揭示货币政策多目标协调机制,从当前对货币政策多目标之间关系的研究和分析中,可以得到以下几点:(1)货币政策多目标协调运作问题是经济理论界研究的热点问题,但目前已有研究大多针对货币政策多目标体系中的两三个目标,尚未有针对完备的、统一的货币政策多目标体系进行的协调性研究;(2)现有研究大多忽视了货币政策多目标协调问题并非传统的线性问题,不同目标因为实际操作中的矛盾必定有所取舍;(3)门限回归模型是研究非线性问题的有效模型,当自变量达到门限值时,变量之间原有的线性关系就会发生改变。虽然相关门限回归模型的方法已经应用于货币政策问题研究,但多以两三个变量为研究对象,且停留在非线性认知阶段,尚未有对货币政策多目标协调问题的研究。

根据国家统计局课题组的研究,适当的物价水平是经济增长和就业率的客观保证,而广义的物价水平包含国内币值稳定和国际收支平衡两方面的内容,此外,金融稳定也是物价稳定的重要保障,现阶段我国通货膨胀的社会接受范围为1%~5%。因此,本文构建基于我国宏观经济数据的货币政策多目标体系门限回归模型,以通货膨胀率为门限变量,确立通货膨胀与其他货币政策目标相互影响时的最优目标区间,如果通货膨胀率与货币政策其他各个目标相互作用的最优区间存在交集,则说明货币政策操作目标通过各种传导途径所导致的最终目标之间并非完全矛盾,从而证实货币政策多目标之间的可协调性。

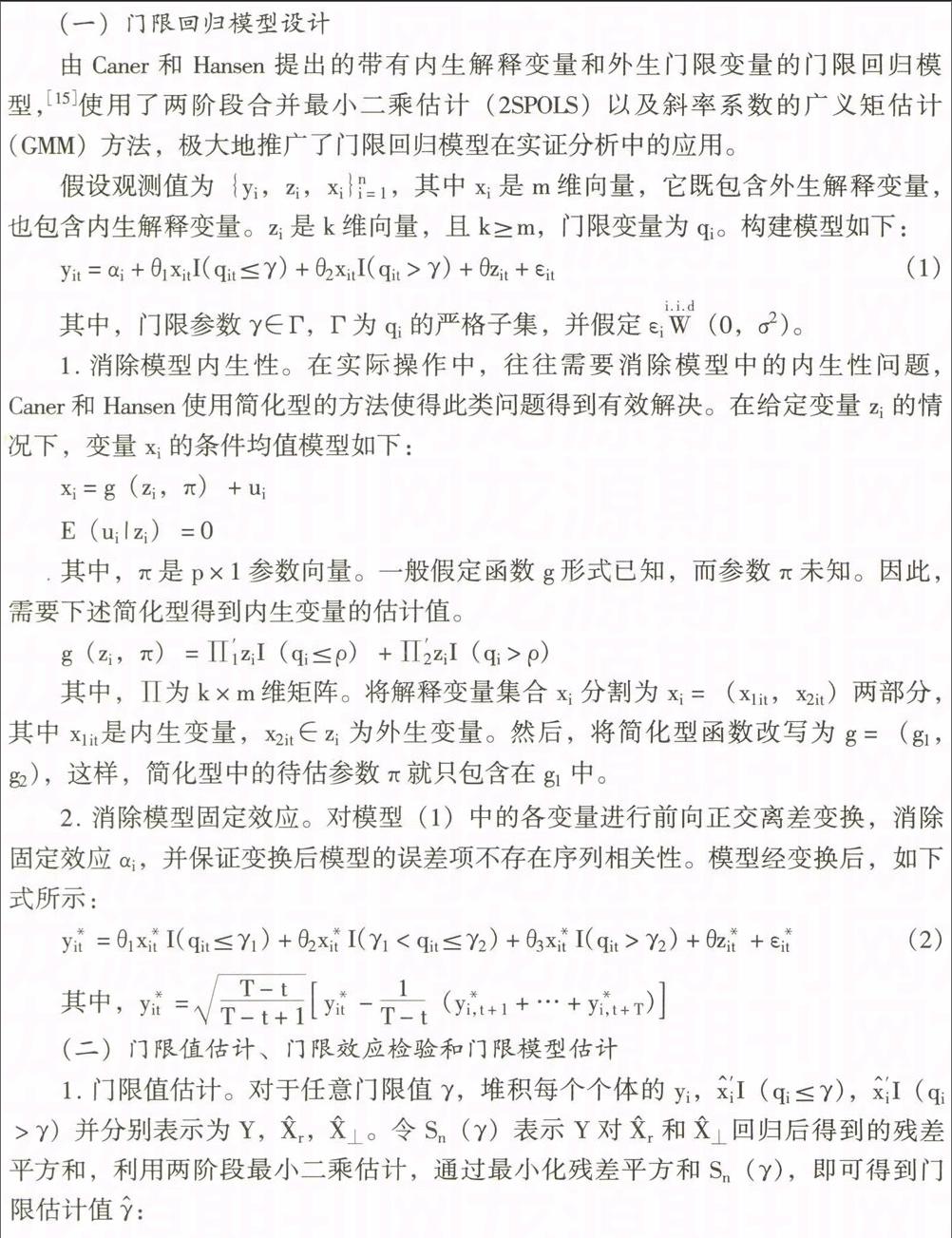

三、门限回归模型的估计

在货币政策多目标体系中,以物价稳定的衡量指标通货膨胀率为门限变量,分别建立物价稳定与经济增长、充分就业、国际收支平衡和金融稳定的关系式,构建货币政策多目标体系门限回归模型。通货膨胀率作为门限变量,是反映物价水平高低的体制变量。当存在一个门限值γ时,通货膨胀对另一货币政策目标的动态影响就被划分为两个阶段;当存在两个门限值γ1,γ2时,通货膨胀对另一货币政策目标的动态影响就被划分为三段。

四、实证检验

(一)货币政策多目标系统指标选择与模型设计

物价稳定作为货币政策的最终目标之一,与其他四个目标关系密切:首先,经济发展必定伴随着不同程度的通货膨胀,投资、消费等的增加都会在促进经济增长的同时导致物价波动;其次,根据菲利普斯曲线,通货膨胀与就业在短期内存在替代关系,两者呈反向变动;再次,物价稳定与资产价格稳定是以货币表现的不同经济活动的实施目标,如果央行适当调整导致金融不稳定的变量,则不仅可以实现金融稳定,也可以平抑物价和产出的波动;最后,在当前开放环境下,国际收支会从货币市场和商品市场两条途径冲击国内物价水平。因此,本文选择通货膨胀率作为货币政策多目标体系门限回归模型的门限变量。具体分析如下:

1.物价稳定与经济增长。Fischer在研究影响经济增长的各个宏观经济变量时首次提出通货膨胀与经济增长之间为非线性关系的可能。他认为一旦通货膨胀值发生变化,它对经济增长的影响也会变化。因此,如果两者之间存在这种非线性关系,那么原则上估计这一拐点(即门限值)就是有可能的,在这一点上通货膨胀与经济增长之间的关系将发生变化。

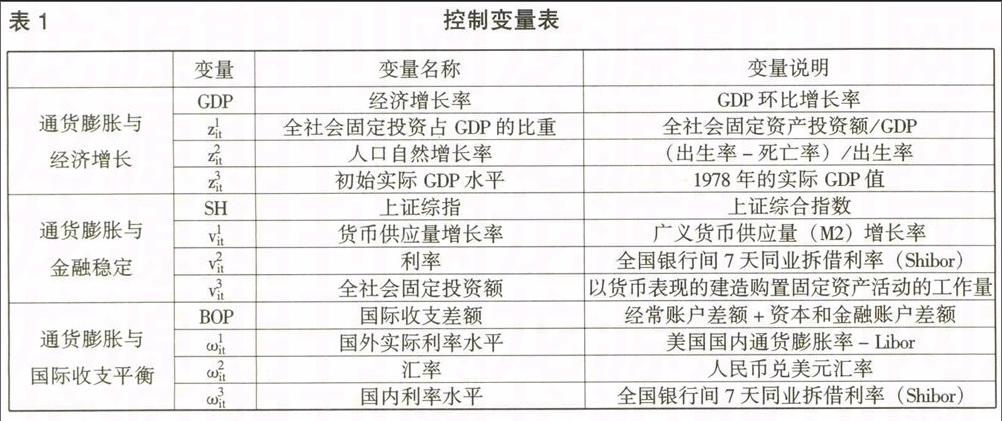

根据上述理论,借鉴索洛的新古典经济增长理论,一方面资本存量和投资规模的增加会促进经济增长;另一方面资本边际收益递减规律会导致初始收入水平较低的国家具有相对较快的增长速度。此外,投资规模的扩大会直接影响生产链上游的产品价格,进而对最终产品的价格产生影响,于是投资所形成的有效供给或将成为抑制通货膨胀的物质基础。最后,对于我国而言,人口红利的出现为经济发展创造了有利的人口条件。因此,在考察通货膨胀与经济增长之间的关系时,在新古典经济增长模型中引入投资、人口自然增长率、初始GDP水平等因素的间接效应。模型引入变量如表1所示。

2.物价稳定与充分就业。菲利普斯曲线是用来表示失业与通货膨胀之间替代关系的曲线,由威廉·菲利普斯提出后,经济学家对此进行了大量的理论解释和改进,其中索洛和萨缪尔森根据成本推动的通货膨胀理论将原来表示失业率(u)与货币工资率之间交替关系的菲利普斯曲线发展成用来表示失业率与通货膨胀率之间交替关系的曲线。

但是,索洛和萨缪尔森认为失业率和通货膨胀率之间的替代关系并非长期固定不变,制度性改革会缓和这种关系,政策对经济的刺激会通过小幅度通货膨胀来提高就业水平,政府基于失业率与通货膨胀率的这种关系,通常将两者控制在某临界点以内的安全范围内。因此,采用索洛和萨缪尔森的菲利普斯曲线形式表示通货膨胀与就业(失业)之间的关系:

3.物价稳定与金融稳定。货币政策操作工具主要通过金融市场进行传导和实施作用于最终目标,金融市场稳定与否直接关系到货币政策实施的效率和有效性。但在现实中,物价稳定往往会抑制金融市场的活力,阻滞金融市场发展。美联储前任主席Greenspan指出,货币政策很难协调兼顾同时实现物价和资产价格水平的稳定。但是Greenspan仍然主张货币政策要密切关注资产价格的变化,在关注物价稳定的同时也要重视金融市场的稳定。

限于数据选取的局限性,本文选取上证综指(SH)作为反映金融市场情况的指标,对上证综指与通货膨胀率之间的关系进行分析。此外,由于超出公众预期的货币供应量增加会引起资产价格的升高,利率的变化也会通过影响投资者行为和上市公司决策进而影响金融资产价格。因此,货币供应量、利率、社会固定投资额等也是研究物价与金融资产价格关系应考虑的因素。(控制变量见表1)

4.物价稳定与国际收支平衡。开放经济对货币政策的操作与调控关系重大,国际收支主要通过商品市场和货币市场两条途径来影响国内物价水平,导致输入型通货膨胀。Karras通过实证分析检验开放经济条件下国际贸易对国内货币政策实施效果的影响,结果表明,一个国家对外贸易水平越高,货币政策对经济增长的影响越小,对物价水平的影响越大,且国际收支对国内物价水平的非线性拉动作用要求我们建立非线性模型寻求两者之间的平衡点。输入型通货膨胀的产生原因有很多,从商品市场和货币市场两条途径考虑,选择国际收支差额(BOP)作为国际收支平衡的衡量指标,同时考虑国外实际利率水平、汇率、国内利率水平等因素的间接效应(如表1所示),建立其与通货膨胀率的门限回归模型。

综上,将上述通货膨胀率与其余各指标的关系结合,构建货币政策多目标体系的门限回归模型如下:

(二)单位根检验

平稳的时间序列是模型构建的前提,也是门限模型对数据的基本要求,因此在对上述模型进行门限效应检验之前首先对各个变量进行平稳性检验(PP检验)。检验结果如表2所示。结果表明,各个变量在5%的显著性水平下均为一阶单整序列,可以进一步进行门限模型的检验。

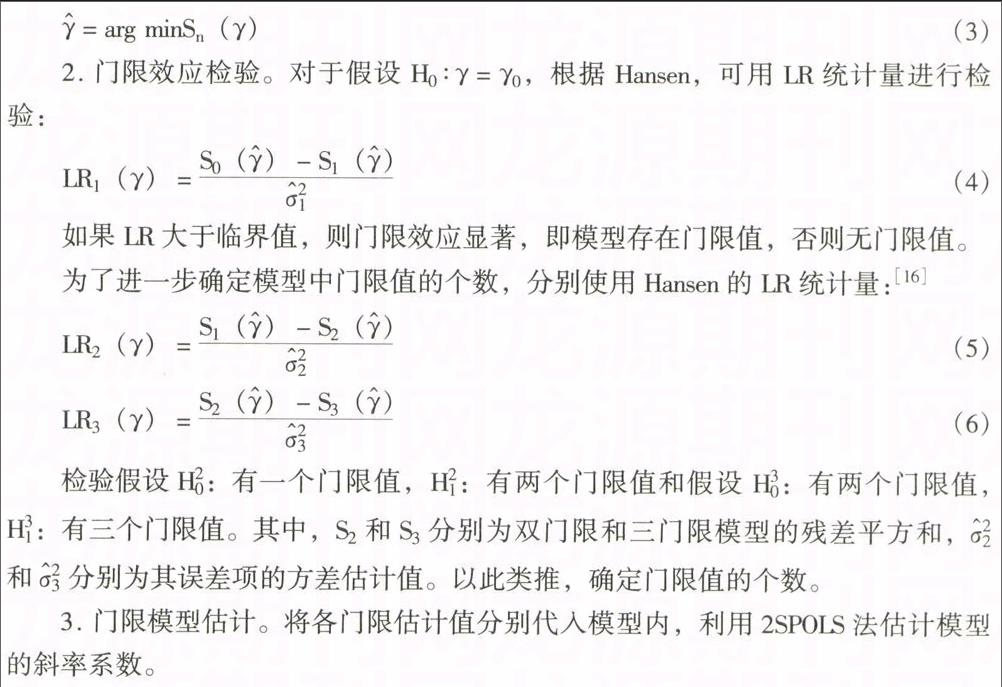

(三)门限值估计和门限效应检验

运用MATLAB软件,以式(2)为基础对货币政策多目标体系的门限回归模型进行门限值估计,各门限估计值在10%的水平下均符合显著性要求。门限值估计结果如表3所示。

基于式(4)(5)(6)对货币政策多目标体系的门限回归模型进行门限效应检验,检验结果如表4所示。结果表明,在95%的显著性水平下,模型存在门限效应,且所有LR统计量均拒绝有一个门限值的假设,不能拒绝有两个门限值的假设。因此,货币政策多目标模型存在门限值,表3所示门限值估计结果具有一定的科学性。

运用二阶段最小二乘估计法(2SPOLS)估计模型系数,结果如表5所示。

从表3的四组门限值估计结果中不难看出,物价稳定与经济增长、充分就业、金融稳定和国际收支平衡的相应衡量指标之间均存在明显的非线性关系。结合表5的系数估计结果,具体分析如下:

1.物价稳定与经济增长。当CPI低于3.40%时,GDP对CPI的反映系数约为0.55,此时温和通货膨胀带动社会生产效率提高,促进经济增长,进一步会提高劳动力和原材料的成本,引致通货膨胀;当CPI进一步上升介于3.40%~15.20%时,GDP对CPI的反映系数转为-0.86,此时社会公众产生较高的通货膨胀预期,这在一定程度上会阻碍经济增长;当CPI高于15.2%时,GDP对CPI的反映系数进一步恶化为-3.40,恶性通货膨胀将会对经济增长甚至整个社会发展产生严重的影响。因此,我国CPI的最优目标区间为(0%,3.40%)。

2.物价稳定与充分就业。当CPI低于0.80%时,失业率与通货膨胀相关性较弱,为0.02,且t值检验不显著;当CPI介于0.80%~15.7%时,低失业率伴随着高通货膨胀,两者之间的反向关系明显,失业率对CPI的反映系数为-0.15,符合菲利普斯曲线的预期,且经验数据表明这种情况下失业率能控制在社会可接受范围之内;当CPI高于15.7%时,失业率对CPI的反映系数为12.2,经济处于低迷状态,失业率大幅上升。此时,我国CPI的最优目标区间为(0.08%,15.7%)。

3.物价稳定与金融稳定。当CPI低于2.32%时,上证指数对CPI的反映系数为0.03,但是社会投资需求不足,此时以上证综指为代表的资产价格低迷;当CPI介于2.32%~11.6%时,公众投资信心增加,资产价格有所回升,此时上证指数对CPI的反映系数为0.64,适度的通货膨胀带动各项社会投资升温,各种金融资产的价格稳步上升;当CPI高于11.6%时,上证综指变化幅度和变化频率增加,上证指数对CPI的反映系数高达4.89,金融市场开始出现泡沫,此时金融风险增加,金融市场运行状况不稳定。该情况下我国CPI的最优目标区间为(2.32%,11.60%)。

4.物价稳定与国际收支平衡。当通货膨胀率低于2.67%时,国际收支差额对CPI的反映系数为0.02,历史数据表明这段时间内国际收支差额明显小于其他年份,且包括经常账户和资本账户在内的国际收支账户交易较少,经济对外开放并未很好地带动国内经济社会的发展;当CPI介于2.67%~12.30%时,国际收支差额对CPI的反映系数为0.45,国际收支差额随着通货膨胀在一定范围内有所增加,这符合我国前期出口导向型的经济发展策略,国际收支顺差带动了国内消费需求的增加和企业生产的积极性,在一定程度上为社会发展注入活力;当CPI高于12.3%时,国际收支差额对CPI的反映系数为2.80,国际收支顺差持续增加甚至恶化。且从统计数据上可以看出,经常账户的增加幅度远大于资本账户,说明我国粗放型的经济开放模式不再适用于当前的发展状况。因此,基于该方面的考虑,理论上我国CPI的最优目标区间为(2.67%,12.30%)。

综合比较上述通货膨胀率(CPI)在不同传导机制下的最优目标区间,并在数轴上呈现(见图1)。可以发现,四个区间之间存在交集(图1中的阴影部分),即(2.67%,3.40%),这表明货币政策五个最终目标在其相互影响和作用的过程中是可以协同兼顾、并非绝对排斥和矛盾的。当通货膨胀率保持在区间(2.67%,3.40%)内时,货币政策其余最终目标的衡量指标也保持在合理的范围内:GDP呈现稳定增长的趋势,通货膨胀率每增加1%,GDP就会增加约0.59%;失业率会随着通货膨胀率增加有所下降,通货膨胀率每增加1%,失业率会下降约0.15%;在此区间内上证指数从低迷状态平稳回升,通货膨胀率每增加1%,上证指数约增加0.64%;国际收支差额在此区间内有所增加但仍在社会可承受范围内,通货膨胀率每增加1%,国际收支差额约增加0.45%。

五、结论

本文以通货膨胀率为门限变量,借助货币政策多条途径传导机制,构建货币政策多目标体系门限回归模型并分别进行门限效应检验。结果表明:通货膨胀率与GDP、失业率、上证综指、国际收支差额之间存在明显的非线性关系,当通货膨胀率达到门限值时,其与货币政策其他目标之间原有的线性关系就会发生改变。此外,通货膨胀在与货币政策其他目标相互作用过程中产生的最优目标区间存在重叠部分,即当通货膨胀率保持在2.67%~3.40%范围内时,经济增长适度、失业率尚未超出社会可接受范围、金融市场稳定、国际收支账户合理。这表明货币政策五个最终目标之间并不是绝对排斥和矛盾的,它们之间具有协调和兼顾的可能性。基于上述实证结论,现提出以下建议:

1.从政策制定来看,实证分析表明货币政策最终目标之间具有可协调性。我国应该坚持实施多重目标制的货币政策,合理制定经济发展目标,兼顾社会各层次需求,有效控制各操作变量,缓解各目标间的矛盾和冲突,将货币政策最终目标保持在社会可接受范围内。

2.从政策传导途径来看,进一步探索货币政策实施的有效工具和传导渠道,提高货币政策传导的有效性。一方面应进一步稳健推进利率市场化改革并深化人民币汇率市场化进程,使得利率、汇率能够有效地反映资本市场资金流动状况,保证货币政策利率、汇率传导机制的效率和有效性;另一方面应建立健全社会投融资体系,改善投资环境,重视货币政策的微观主体传导模式。

3.从政策实施的外部环境来看,应逐步推进资本账户开放进程,控制资本账户开放可能带来的风险,严格把控对外贸易过程中的不确定因素,保证货币政策宏观经济调控作用的有效发挥。

责任编辑:邵华明