渤海湾沙北地区盆地结构构造及其演化分析

2015-06-26陈树光任建业辛云路张建丽吴

陈树光 ,任建业辛云路张建丽吴 峰

( 1.中国地质大学(武汉)资源学院,构造与油气资源教育部重点实验室,湖北 武汉 430074;2.中国石油华北油田地球物理勘探研究院,河北 任丘 062552)

渤海湾盆地是中国重要的油气产区,其盆地构造演化特征及形成机制备受关注(陈发景和汪新文,1997;侯贵廷等,1998,2001;Allen et al.,1997,1998;任建业等,2010;Qi and Yang,2010;童亨茂等,2013)。由于沙北地区处于中石油和中海油矿区的邻接部位,因此,以往的地质研究程度不高。但是,该区不论是前新生代的逆冲构造,还是古近纪发生的应力场转化和盆地形成机制以及新近纪的共轭走滑断裂体系的发育,都是渤中坳陷乃至整个渤海湾盆地的典型代表,也是本文研究的重点。因此本研究不论对渤海湾盆地的发育演化过程及形成机制的认识还是对本区的石油勘探都将具有重要意义。

1 区域地质概况

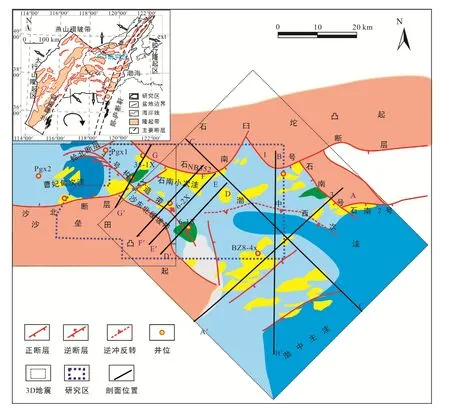

沙北地区处于南堡凹陷和渤中凹陷两个典型富生烃凹陷之间的鞍状过渡区,其西南和东北分别与沙垒田凸起和石臼坨凸起相接(图1),地理位置独特。根据李淑玲等(2014)对华北地区的研究,沙北地区大体上处于燕山基底和鲁西基底的过渡部位,主要为太古宙和古元古代时期形成的地台结晶基底。基底之上发育了古生界和中生界。由于受到印支运动的影响,发育了印支期逆冲构造体系,该逆冲构造体系对新生代盆地的形成演化产生了重要影响。盆地新生界包括古近系的沙河街组(Es3-Es1)和东营组(Ed),以及新近系的馆陶组(Ng)、明化镇组(Nm)和第四系(Q)(图2)。

2 盆地结构构造与断裂体系特征

2.1 盆地前新生代构造界面厘定

图1 沙北地区地理位置图Fig.1 Geographical location of the Shabei area

研究区北部邻区Pgx2井和Pgx1井的标定结果表明(图3),在盆地基底太古宇之上发育一套中–强振幅、中等连续性、与下伏地层不整合接触的古生代寒武纪地层。在盆地内部,根据 5-5X井和 6-2X井钻遇的中生界所测同位素年龄以及古生物分析,表明为侏罗纪–白垩纪地层,该套地层在地震剖面上表现为中–弱振幅,中–差连续性,同时对下伏地层具有较为明显的削截特征。由于前新生代地层在研究区及邻区地震反射特征相似、结构相同,根据井–震标定结果,最终在地震上识别、追踪了研究区古生界底界面Tg2和中生界底界面TG。结合前人对华北地区中生代构造演化的区域动力学背景研究,印支期由于受到华南板块对华北板块的碰撞造成的南北向挤压,产生了近EW向展布的褶皱-逆冲构造系。而燕山期由于受到太平洋板块的俯冲作用,发育 NE或 NNE向展布的褶皱–逆冲构造系(赵越等,1994;周立宏等,2003;吴智平等,2007)。同时,从研究区地震解释结果来看,逆冲构造发生在中生代(侏罗纪–白垩纪)之前,展布方向为近 EW 或 NWW向。因此,认为研究区逆冲构造应发生在印支期。

2.2 盆地前新生代构造特征

利用3D地震剖面的精细地质构造解释,在盆地前新生代识别出了逆冲构造系,确定了逆冲构造的两种表现型式,即逆冲反转构造和逆冲未反转构造。

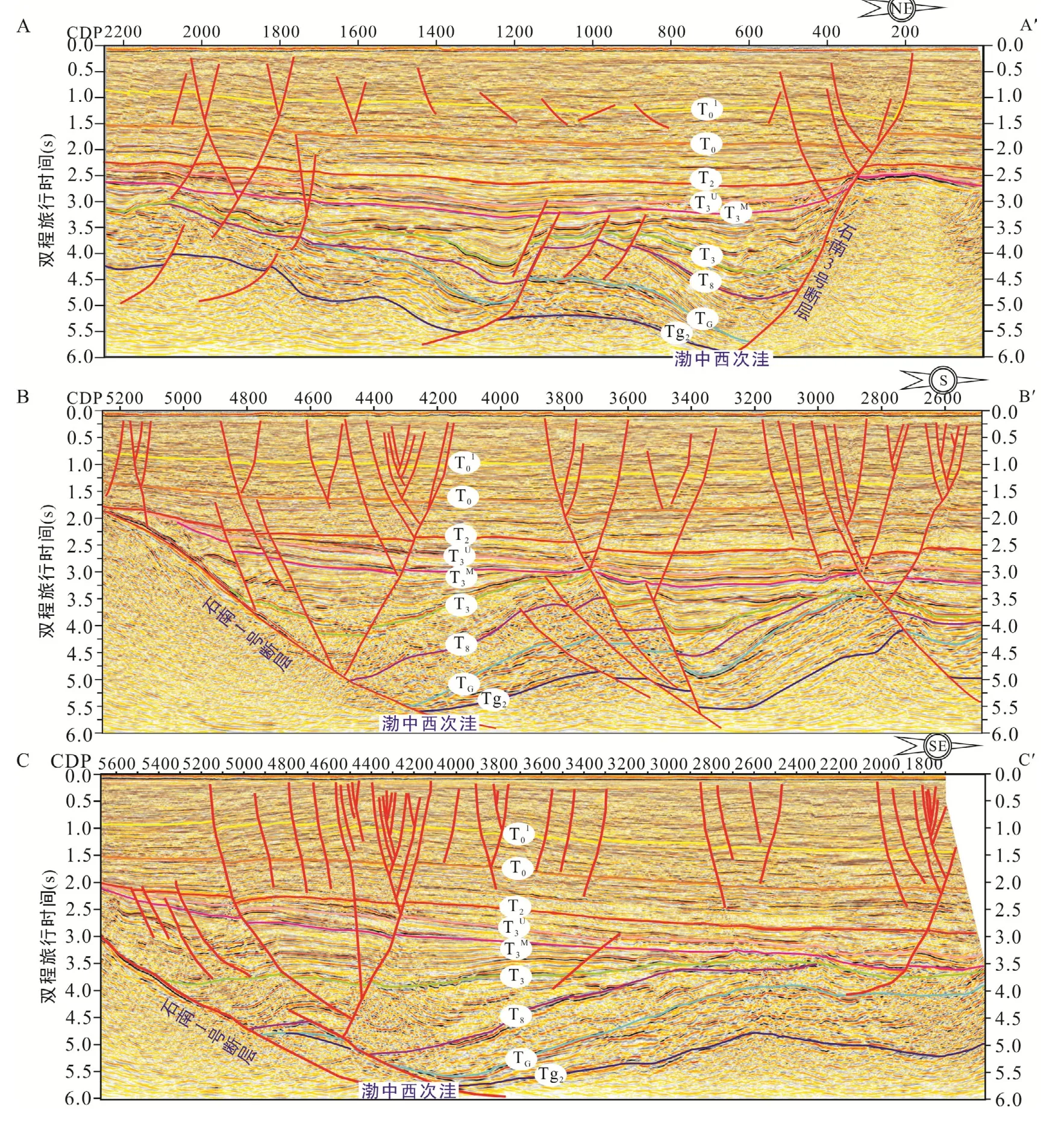

2.2.1 逆冲反转构造

根据地层结构特征,认为石南 1号和石南 3号控盆断层在早期发育了逆冲反转构造,该逆冲反转断层的平面展布为NNE凸向的弧形展布形态(图1)。根据垂直断层不同区段(方向)的3D地震剖面的精细解释(图4),发现其地层结构在断陷期的半地堑盆地中,中、新生界具有从缓坡隆起区向盆地沉降中心增厚的趋势,而深部的古生界则表现为向盆地沉降中心减薄,即在半地堑盆地中,中、新生界在靠近控盆断层处表现为逐渐增厚,而古生界在靠近控盆断层的方向,厚度显著减薄,甚至呈尖灭状,即所谓“负向结构”。任建业等(2009)认为“负向结构”是识别印支期逆冲断层的重要地层结构标志。这种结构在济阳坳陷和黄骅坳陷等盆地中广泛发育,据此识别了大量印支期逆冲构造(谭明友等,1996;汪泽成等,1998;宗国洪等,1999;雷超等,2008;任建业等,2009)。

图2 沙北地区地层发育特征及演化过程Fig.2 Stratigraphy and evolution of the Shabei area

图3 盆地前新生代层序界面的井震标定Fig.3 Well-seismic calibration of the pre-Cenozoic sequence boundary of the basin

图4 渤中西次洼逆冲负反转构造地震剖面解释图(平面位置及断层展布见图1)Fig.4 Profiles of seismic interpretation of the negative inversion thrust structures in the Bozhong West Sub-sag(location and fault distribution shown in Fig.1)

2.2.2 逆冲未反转构造

沙北地区中生代除了发育逆冲反转构造外,在垂直4号构造带的NE向地震剖面深层还可以识别出中生代的逆冲未反转构造,其平面展布从南端6-1X井处向NW方向延伸至Pgx1井(图1)。从图5地震剖面上来看,在 4号构造带东侧深部古生界和中生界中发育一东缓西陡的背斜,而在 4号构造带西侧深部的古生界和中生界中则发育一西缓东陡的不对称向斜,二者之间发育一条向北东中等倾斜的逆冲断层,该断层导致卷入东侧背斜的老地层逆冲到西侧向斜之上,逆冲断层的前端被后期发育的新近纪的花状构造切割。同时在沙东北斜坡带的深部,沙河街组之下发育两条逆冲断层(图5,EE′),这两条逆冲断层由西向东逆冲,靠西侧的一条上盘为前寒武系逆冲到古生界之上,其前端被新近纪发育的走滑正断层削截切割;而靠剖面中部的逆冲断层其上盘保留了较厚的古生界,但可以观察到前寒武系与古生界的逆冲接触关系,该断层的前端被沙河街组底界面削截。结合渤海湾盆地区域构造背景及其这些断层 NW 向展布特征所体现的区域构造应力场,推断这些逆冲断层属于中生代区域挤压背景下发育的逆冲构造,特别是东侧的逆冲断层,逆冲到了古生界之上,并由此形成了新生代的古潜山,并对新生界的发育产生重要影响。

图5 沙北地区逆冲未反转构造地震剖面解释图(平面位置见图1)Fig.5 Profiles of seismic interpretation of the non-negative inversion thrust structures in the Shabei area

2.3 盆地新生代结构构造特征

沙北地区新生代经历了从断陷盆地到坳陷盆地的演化过程,其中断陷期盆地结构构造较为复杂,从西北部到东南部盆地结构存在明显差异。

沙北地区西北部盆地的基本构造格架表现为地堑式结构,南部边界为沙北断层,北部边界为石南 1号(柏各庄)断层,这两条控盆断层控制了古近纪沙河街组–东营组沉积时期的盆地边界。在盆地内部,发育的NW向4号断层控制了曹妃甸次洼的沉积,因此,4号断层将盆地内部地堑结构更加复杂化,由沙北断层和石南1号断层NW段作为边界的地堑演变成了一个由东北侧的石南1号断层控制的半地堑和由沙北断层与4号断层控制的地堑组合而成的复式地堑结构。

沙北地区中部和东南部盆地结构表现为北东断南西超的半地堑(图4、5)。总体上由石南 1号断层控制的沙河街组和东营组,向西南部延伸,超覆在沙东北缓坡带上,形成一个大的半地堑盆地。但由于盆地内部发育NW向的4号断层,控制了古近纪沙东北小次洼的沉积,从而使半地堑复杂化,变成了由石南断层控制的石南小次洼半地堑和由 4号断层控制的沙东北小次洼半地堑复合成一个复式半地堑结构。新近纪时期边界断裂的继承式活动和区域性走滑断裂带的形成导致盆地内部构造进一步复杂化,边界断层面附近可见显示扭动性质的典型特征“窄向斜”,盆地内走滑断裂以负花状构造为特征。这些走滑断层大多近陡直,但是延伸到基底隆起带之上常受到隆起地形的控制而沿斜坡顺向滑动消失,在沙东北斜坡带地层较薄的部位可切穿基底,并在沙东北斜坡带形成东倾的小台阶。

2.4 盆地断裂体系特征

以上盆地结构的形成,主要受研究区发育的不同时代的4套断裂体系控制(图6)。最早的一套是中生代印支期的逆冲断裂体系,可分为两类,一类是发生了负反转的逆冲断层,这类断层典型特征表现为“负向结构”,主要分布在研究区东部;另一类是目前在地震剖面上仍然可清晰地识别的逆冲断层,主要发育在 4号构造带和沙东北斜坡带的深部。4号构造带深部的逆冲断层表现为由北东向南西逆冲,并成为4号构造带深部潜山内幕结构的主要构造要素。沙东北斜坡带深部的逆冲断层表现为由南西向北东逆冲,有时可见两条相同几何学和运动学的逆冲断层组合成叠瓦状逆冲断层系。这两套不同逆冲方向的逆冲断层的对接部位在沙东北小次洼的深层,构造上表现为所谓的“变形三角区”。

图6 沙北地区断裂体系及所控制的盆地结构模式图Fig.6 Model for the fault systems and basin structures of the Shabei area

古近纪活动的断裂系统主要为沙北断层、石南1号断层以及4号断层,并控制了该时期的沉积。在沙河街时期,沙北断层和石南 1号断层的活动主要集中在北东区段;东营时期,这两条断层控制的沉积中心呈近EW向展布(图7),而NW向的4号断层为调节区域应力平衡发育的转换断裂。因此,认为沙河街组主要是受 NE向正断层控制,而东营组则主要受EW向断层的控制。

新近纪断裂是研究区最显著、发育最普遍的断裂构造,平面上表现为大型的 NW 和 NE向走滑断裂带组合而成的共轭断裂系,其剖面形态表现为典型的负花状构造。

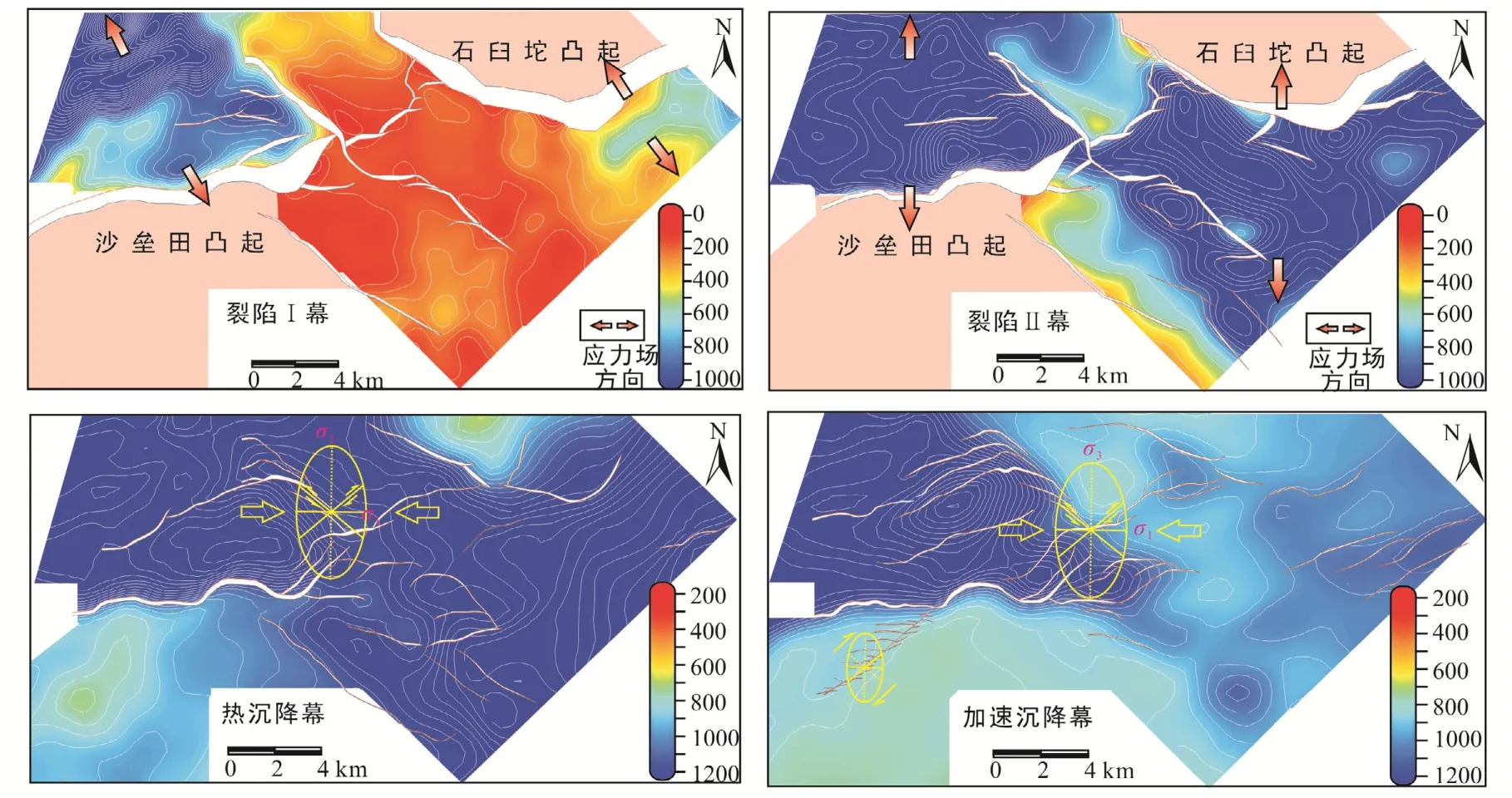

图7 沙北地区新生代不同时期地层沉积厚度、构造格架及应力分析Fig.7 Plots showing the thickness of sedimentation,tectonic framework,and stress analysis of the strata in different Cenozoic stages of the Shabei area

3 盆地构造演化过程分析

3.1 新生代盆地古构造格架

在新生代,渤海湾盆地海域部分裂陷期通常划分为4个裂陷幕,即孔店组为裂陷I幕,沙四段为裂陷 II幕,沙三段为裂陷 III幕,沙二段–东营组为裂陷IV幕。而沙北地区同样属于海域部分,情况却较为特殊,缺失孔店组–沙四段,沙二、沙三地层分布局限,沙一段地层分布较为广阔,但厚度较薄。根据现有地震资料,很难将沙三段和沙一二段分开,而东营组底界面地震反射却非常清楚,故从实际资料及勘探开发的实际需要出发,将沙北地区古近系划分为 2个裂陷幕,即沙三段–沙一段(统称为沙河街组)为裂陷 I幕,东营组为裂陷 II幕。同时,根据盆地裂后期沉降速率特点,从明上段开始,沉降速率明显增强,这一点与前人研究的裂后期热沉降过程呈幂指数衰减的特征完全不同(Mckenzie,1978),反映了裂后期异常加速沉降过程。因此,将裂后期划分为热沉降幕(馆陶–明下段,Ng-N1m2)和加速沉降幕(明上段–第四系,N2m1-Q)。

根据沙北地区新生代不同时期地层的沉积厚度、控盆断裂体系特征以及典型剖面构造演化模拟结果,恢复了研究区新生代的古构造格架(图7)。

裂陷 I幕(沙河街组):研究区整体来看,石南 1号断层的NE区段、沙北断层以及4号断层北段具中等强度的活动,并控制了相应区段上盘的沉降中心,分布在盆地的东西两端。而盆地中部的大部分地区,构造活动非常微弱,地层沉积较薄,从而形成了东西低,中间高的古构造格局。

裂陷 II幕(东营组):该时期是研究区构造活动最强烈的时期,沙北断层、4号断层、石南1号断层以及沙北断层向东的延伸断层均具有比较强烈的活动,分别控制了曹妃甸次洼、沙东北小次洼以及渤中西次洼,同时这些次洼代表了该时期的三个沉降中心。所以整体上来看,该时期盆地内部表现为“三洼夹一凸”的构造格局。三洼指曹妃甸次洼、沙东北小次洼和渤中西次洼;一凸指 4号构造带,其深层的逆冲断层是盆地内部古近纪存在盆内低隆起的重要因素。

热沉降幕(馆陶–明下段):从该时期开始,盆地进入坳陷阶段。在馆陶组沉积早期,沙北断层有一定的活动量,控制了馆陶早期曹妃甸次洼的沉积,盆内其他断层活动非常微弱,同时沙垒田凸起和石臼坨凸起开始接受沉积。所以,该时期沉积范围显著扩大,形成了盆内几个次洼连成一片的构造格局。

加速沉降幕(明上段–第四系):该时期沙北断层和 4号断层北段具有较为显著的活动,其断层古落差达到 350~500 m。从沉积厚度、断层活动性以及沉降史模拟来看,该时期盆地不同部位沉降速度表现不同,总体上继承了古近纪的构造格局,在曹妃甸次洼和渤中西次洼沉降速度较快,形成了两个较大的沉降中心,而沙垒田凸起、石臼坨凸起以及 4号构造带沉降速度较慢,沉积厚度较薄。

3.2 盆地构造形成演化分析

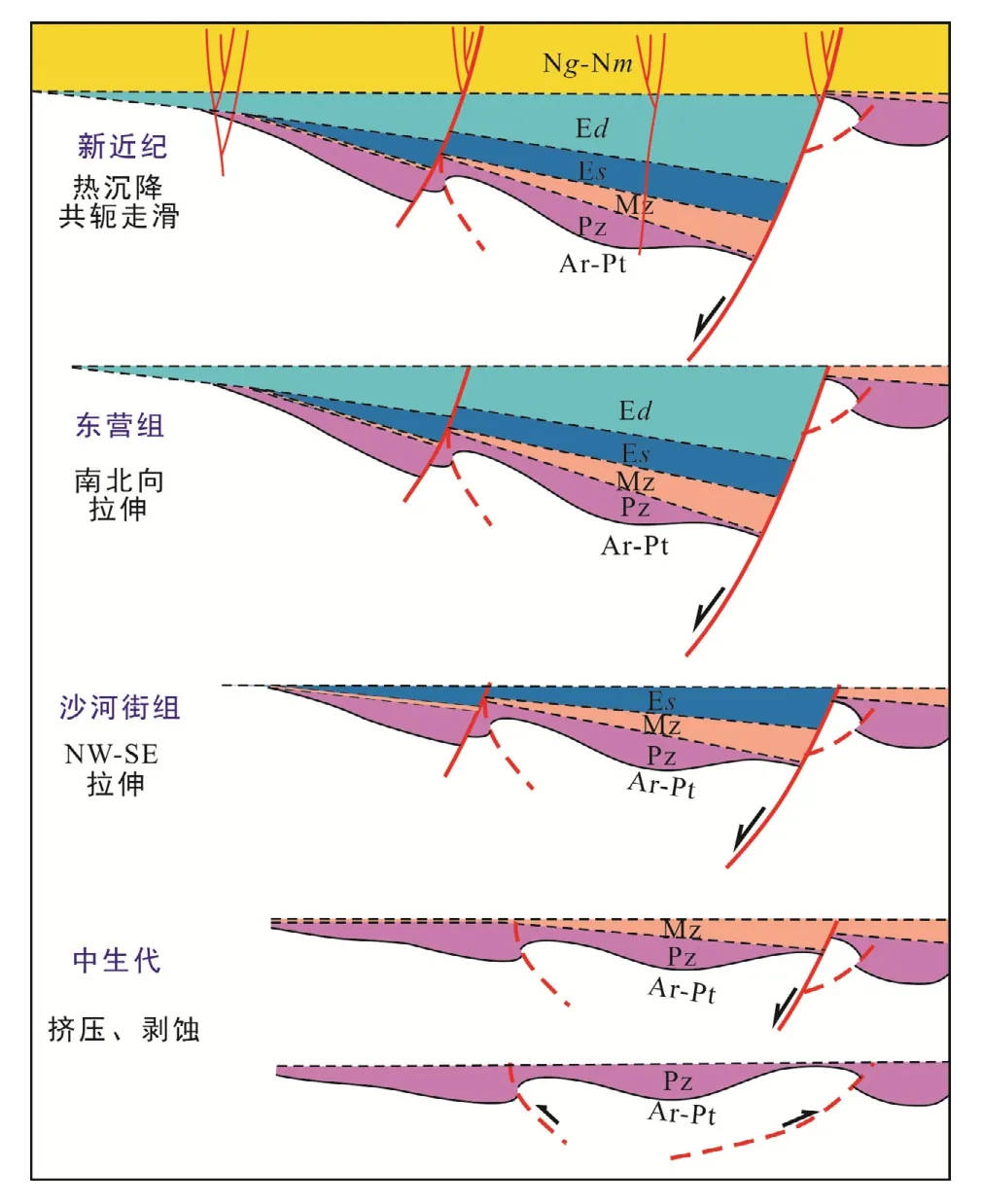

在盆地构造层分析、断裂体系特征、古构造格架等综合研究的基础上建立了研究区构造演化模式,在纵向上将本区划分了四期构造演化阶段(图8)。

(1)中生代挤压剥蚀阶段。区域研究表明(漆家福等,2003;吴智平等,2003),印支运动期间华北板块和扬子板块碰撞所产生的区域性近南北向挤压作用导致古生界及之前地层发生逆冲褶皱并抬升剥蚀。在研究区,不论是逆冲反转构造还是逆冲未反转构造,其逆冲方向都有从 SSW向NNE逆冲的特点。根据钻井和地震资料解释发现,研究区在中生界印支期之后,发育了 NW 向断陷盆地,并沉积了较厚的中生界,图3、图4(AA′)、图5(GG′)等地震剖面均揭示了这一点,这与前人认为中生代发育 NW向渤海断堑系的认识是一致的(侯贵廷等,2001)。到白垩纪末期,燕山运动导致的区域抬升剥蚀形成了本区新生界底界面。

图8 沙北地区构造形成演化模式Fig.8 Formation and evolution model of the structures in the Shabei area

(2)沙河街组NW-SE向拉伸阶段。该时期为沙北地区的初始裂陷期,根据地层沉积厚度、断层活动性、以及沉降史模拟,沙河街组的沉降中心有两个,分别是近 EW 向的沙北断层控制的曹妃甸次洼以及石南 1号断层北东段控制的渤西次洼,沉降中心整体上呈NE或NEE向,沉积厚度达1000 m以上。钻井揭示,其中沙三的贡献最大,沙一次之,沙二最薄。区域研究结果也表明,沙三时期断裂活动最强,沉积最厚;沙二时期渤海湾整体处于断陷活动的平静期,湖盆范围显著收缩,湖平面下降;到沙一时期,湖平面上升,构造活动增强,但沉积厚度和控盆断层活动性却不及沙三,同时其顶界面存在较严重削截现象,说明沙一晚期湖平面再次出现短暂的下降。整体上,该裂陷幕表现为断裂活动性由强到弱,湖平面变化由上升到下降的趋势。从该裂陷幕主要活动断层的正断层性质、延伸方向以及沉降中心展布判断,该时期应力场方向应为NW-SE向伸展。

(3)东营组近SN向拉伸阶段。在经历了裂陷I幕末期短暂的湖平面下降以及构造平静期后,东三–东二时期,沙北地区再次进入强烈的裂陷阶段。从古构造格架图(图7)上可以看出,该时期的沉降中心依然继承了裂陷I幕的特点,不过,由石南1号断层控制的东部沉降中心得到了显著扩张,发育在古潜山上的4号构造带南部地区已明显发生了同步沉降,4号断层南段具有中等到弱强度的活动性,对沙东北小次洼等次级沉降中心具有一定的控制作用。4号构造带北部地区具有中–强强度的活动性,与沙北断层一起对曹妃甸次洼具有较强的控制作用。从断层活动性和沉积厚度图(图7)上可看出,近EW向的沙北断层和石南1号的NEE-EW-NWW段活动性较强,沉积厚度较大,达2000 m左右,而石南1号断层的 NNW 段活动性却很弱,其控制的沉积厚度也较薄,仅 600 m左右,作者认为这与区域应力场方向为SN向伸展有关。

(4)新近纪热沉降与共轭走滑阶段。在经历了东营期末区域挤压抬升、剥蚀后,沙北地区开始进入裂后热沉降阶段。整体上,馆陶组的沉降速率最低,平均在40 m/Ma,明下段开始增强,达到60 m/Ma。但是从明上段开始,研究区开始快速沉降,其沉降速率最大达到了 140 m/Ma(图2),明显快于热沉降幕,因此,研究区裂后热沉降阶段的演化不是一般意义上的沉降速率锐减的过程,而是不断增强的演化过程。此外,盆地进入新近纪以来,沙北断层及其向东的延伸部分与 4号构造带形成了典型的共轭走滑断裂体系(图9),在主干断层的旁侧,发育一系列雁列式排列的近 EW 向展布的小断层,这与郯庐断裂带的持续右旋走滑作用是分不开的。

图9 沙北地区新近纪共轭走滑平面图、应力分析(a)及剖面花状构造(b)图Fig.9 Map showing the conjugated Neogene strike-slips (a)and seismic profile of the structures (b)in the Shabei area

4 新生代构造演化机制探讨

沙北地区处于渤海湾盆地的中北部,地理位置独特,构造演化过程复杂,其形成机制与渤海湾盆地密不可分,长期以来人们对于渤海湾盆地的形成演化机制存在不同的认识。主要有以下三种观点:(1)认为渤海湾盆地是一个伸展盆地,以伸展作用为主(陆克政等,1997;周建勋和周建生,2006;童亨茂等,2013);(2)认为渤海湾盆地是一个伸展走滑盆地,伸展构造和走滑构造是两个相对独立、相互关联的新生代构造系统,强调伸展构造和走滑构造在不同时期其侧重点不同(漆家福,2004;Qi and Yang,2010);(3)认为渤海湾盆地是一个新生代走滑拉分盆地(Allen et al.,1998;侯贵廷等,2001;任建业等,2010)。同时,每种观点内部不同学者认识也不尽相同。比如,陆克政等强调NW-SE向伸展作用;周建勋等则认为是 SN向伸展起主导作用;童亨茂等则认为是两期伸展斜向叠加的构造作用模式(40 Ma前,NW-SE方向伸展;40 Ma后,SN方向伸展)。从本文研究看,尽管童亨茂等主张的两期伸展叠加模式符合应力场变化前后的伸展作用,但其应力场性质仅强调伸展作用,而忽视了走滑作用的影响。另外对走滑拉分盆地的认识,同样有差别。侯贵廷等认为渤海湾盆地为始新世形成的典型走滑拉分盆地,而Allen等和任建业等则认为是斜向走滑拉分盆地。从以上分析看,争议的焦点应是走滑作用是否对盆地的形成演化有影响,以及是如何影响的?

从整个渤海湾盆地的中、新生代构造演化来看,中生界沉积时期,伊佐奈岐板块开始出现在中国东部,并以正北斜向高速俯冲于欧亚板块之下(Engebretson et al.,1985;Maruyama et al.,1997),此时伊佐奈岐板块与欧亚板块边界相互作用力传递到板内产生的区域应力场使 NNE走向的郯庐断裂带发生大规模左旋走滑活动(Xu and Zhu,1994;朱光等,2003),其东侧地层发生大规模北移,其西侧地层在走滑压扭作用的强摩擦力影响下发生了NE-SW 向的断陷活动,同时,通过对渤海湾盆地岩石圈厚度研究发现,中生代华北板块根部丢失了120 km的深部物质,致使地幔上涌和岩石圈快速减薄(Menzies et al,1993;翟明国等,2003)。以上因素均可能促使郯庐断裂带西侧自北向南发育三组 NW向断堑系(侯贵廷等,2001),亦即沙北地区中生代发育NW向断陷盆地的重要因素。到孔店组–沙四段时期,太平洋板块开始出现在中国东部,其对欧亚大陆的俯冲速度较先前伊佐奈岐板块显著下降,且在其俯冲后撤作用下,软流圈上涌,地壳减薄(图10a),且在新生代地层沉积前,渤海湾盆地发育了大规模的火山活动(周建国,2006),接着在盆地四周发生裂陷作用,而盆地中心部位(如渤中坳陷)并没有发生裂陷作用。故根据裂谷作用和热穹窿火山活动的相对时间,来判断主动或被动裂谷的原则(Sengor and Burke,1978),渤海湾盆地新生代应是一种主动裂谷的发育模式(周建国,2006),这应是解释沙北地区新生代早期不发育该套地层的原因所在。

图10 渤海湾盆地新生代构造演化动力学背景Fig.10 Dynamic settings for the Cenozoic tectonic evolution in the Bohai Gulf Basin

到沙三时期(42 Ma),太平洋板块的俯冲方向由NNW向突然变成了NWW向(朱光等,2003;Ren et al.,2002),同时该时期印度板块与欧亚板块发生了硬碰撞,其远程效应可以影响到渤海湾盆地甚至中国东北盆地群(刘池洋等,2009;杨承志等,2014),正是在上述动力学背景下,导致渤海湾盆地东部的郯庐断裂带和西部的兰聊断裂带均开始发生右旋走滑活动(漆家福等,2008;祁鹏等,2010),且两条大型走滑构造带所控制和影响的盆地的沉降中心分别沿着走滑带向南(渤中坳陷)、北(黄骅坳陷中北部)方向迁移,处在东西两条走滑带的中间部位(如研究区)则影响较弱,沉积较薄,说明两条断裂带叠合部位的相互作用力还处于初始阶段。到东营时期(32 Ma以后),NNE向的郯庐断裂带和兰聊断裂带发生了较为强烈的右旋走滑活动,且两条走滑带之间的叠合部位相互作用力明显增强,进而在叠合区域产生了近SN向的伸展作用(韩会军和郑德顺,2007;祁鹏等,2010),并开始发育大量的EW向断层(图7),同时盆地沉降中心由早期的多个演变成一个(渤中坳陷),表现出较为典型的走滑拉分盆地的特征。但从渤海湾盆地形成的动力学角度看,太平洋板块的俯冲后撤以及软流圈物质的上涌(图10)仍是盆地发生断陷活动的直接因素,板块之间相互作用导致的深大断裂走滑作用控制并影响了断陷盆地的走向以及断裂体系的展布方向,所以,从东营时期开始(有些地区是沙一段),渤海湾盆地应是在裂陷伸展作用下形成的斜向走滑拉分盆地。

新近纪以来,太平洋板块向欧亚板块的俯冲偏转到正西或南西西向,使NNE向郯庐断裂带和兰聊断裂带持续发生着右旋走滑活动(童亨茂等,2008),从而夹在两条走滑断裂带之间的重叠区域持续产生近南北向的伸展作用力,这是包括研究区在内的多个坳陷在新近纪均产生近EW向小断裂的重要原因(图7)。同时,在南北向伸展作用力下,在沙垒田凸起上以及沙北断层及其东部的南倾断层发生了右旋走滑活动,NW向4号断层作为区域应力调节断裂,发生了相应的左旋走滑活动,并由此产生了 NW 和NE向区域性的共轭走滑断裂系(图9)。此外,从明上段开始(5.1 Ma),印度板块与欧亚板块的碰撞使喜马拉雅山快速隆升,其引起的远程效应及其地幔物质的向东流动可能是导致渤海湾盆地发生加速热沉降的重要因素。

5 结 论

(1)在渤海湾盆地沙北地区基底内识别出了印支期逆冲构造系,确定了中生代逆冲构造存在负反转型和未反转型两种表现型式。其中,负反转型构造形成了中生代 NW 向断陷盆地,未反转型逆冲构造形成了古潜山,并可能成为中生代油气勘探的有利部位。

(2)研究了沙北地区盆地结构和断裂体系特征,识别出了盆地中、新生代发育的四期断裂体系,并控制了盆地四个构造演化阶段,即中生代的挤压剥蚀、沙河街时期NW-SE向伸展、东营时期近SN向伸展以及新近纪的热沉降和共轭走滑阶段。

(3)通过对渤海湾盆地沙北地区构造演化过程的研究,揭示了渤海湾盆地新生代东营组(由于应力传递的滞后作用,有些地区是沙一段)底界面是构造应力场发生显著变化的节点,认为该节点是渤海湾盆地形成斜向走滑拉分盆地的起点。

(4)探讨了盆地不同时期构造演化过程的动力学背景,认为地幔物质的上拱导致的地壳减薄是中、新生代断陷盆地形成的直接因素,板块之间的重组事件导致的盆地走滑作用是控制断陷盆地走向及断裂体系展布方向的重要因素。新近纪发育的NW和NE向共轭走滑断裂系,是在持续右旋走滑作用下,产生的近南北向伸展作用的背景下发生的。

致谢:感谢中国石油大学(华东)陈清华教授和另一位匿名外审专家以及中国地质大学(武汉)佟殿君老师、雷超老师对本文提出的宝贵修改意见,使本文的深度和质量有了较大提高。

陈发景,汪新文.1997.中国中、新生代含油气盆地成因类型、构造体系及地球动力学模式.现代地质,11(4):409–524.

韩会军,郑德顺.2007.济阳坳陷东西部构造单元中-新生代断裂特征对比及其控制因素.油气地质与采收率,14(3):12–15.

侯贵廷,钱祥麟,蔡东升.2001.渤海湾盆地中、新生代构造演化研究.北京大学学报:自然科学版,37(6):845–851.

侯贵廷,钱祥麟,宋新民.1998.渤海湾盆地形成机制研究.北京大学学报:自然科学版,34(4):503–509.

李淑玲,Yaoguo Li,孟小红,付立新.2014.黄骅坳陷横向构造转换带与基底三分结构的重磁证据.地球物理学报,57 (2):546–555.

雷超,任建业,吴梅莲,祁鹏,胡德胜.2008.济阳坳陷孤西负反转断层形成演化定量研究及其油气地质意义.大地构造与成矿学,32(4):462–469.

刘池洋,赵红格,张参,王建强.2009.青藏-喜马拉雅构造域演化的转折时期.地学前缘,16(4):1-12.

陆克政,漆家福,戴俊生,杨桥,童亨茂.1997.渤海湾新生代含油气盆地构造模式.北京:地质出版社:197-207.

漆家福.2004.渤海湾新生代盆地的两种构造系统及其成因解释.中国地质,31(1):15–22.

漆家福,邓荣敬,周心怀,张克鑫.2008.渤海海域新生代盆地中的郯庐断裂带构造.中国科学(D辑),38(增刊):19–29.

漆家福,于福生,陆克政,周建勋,王子煜,杨桥.2003.渤海湾地区的中生代盆地构造概论.地学前缘,10(特刊):199–206.

祁鹏,任建业,卢刚臣,史双双,佟殿君,张俊霞.2010.渤海湾盆地黄骅坳陷中北区新生代幕式沉降过程.地球科学——中国地质大学学报,35(6):1041–1052.

任建业,李思田.2000.西太平洋边缘海盆地的扩张过程和动力学背景.地学前缘,7(3):203-213.

任建业,廖前进,卢刚臣,付立新,周江羽,祁鹏,史双双.2010.黄骅坳陷构造变形格局与演化过程分析.大地构造与成矿学,34(4):461–472.

任建业,于建国,张俊霞.2009.济阳坳陷深层构造及其对中新生代盆地发育的控制作用.地学前缘,16(4):117–137.

谭明友,邴进营,金学新,张日华.1996.山东北部滨海地区负反转断层及古生界负反转结构成因分析.石油地球物理勘探,31(6):844–850.

田克勤,于志海,冯明,杨池银,廖前进,周建生,孙晓明等.2000.渤海湾盆地下第三系深层油气地质与勘探.北京:石油工业出版社:100–107.

童亨茂,宓荣三,于天才,刘宝鸿,孟令箭,杨景勇.2008.渤海湾盆地辽河西部凹陷的走滑构造作用.地质学报,82(8):1017–1026.

童亨茂,赵宝银,曹哲,刘国玺,顿小妹,赵丹.2013.渤海湾盆地南堡凹陷断裂系统成因的构造解析.地质学报,87(11):1647–1661.

汪泽成,刘和甫,段周芳,王红岩.1998.黄骅坳陷中新生代构造负反转分析.地球科学——中国地质大学学报,23(3):289–293.

吴智平,李伟,任拥军,林畅松.2003.济阳坳陷中生代盆地演化及其与新生代盆地叠合关系探讨地质学报,77(2):280–286.

吴智平,侯旭波,李伟.2007.华北东部地区中生代盆地格局及演化过程探讨.大地构造与成矿学,31(4):385–399.

杨承志,任建业,张振宇,张俊霞.2014.方正断陷新生代结构构造及其演化分析.大地构造与成矿学,38(2):388–397.

翟明国,朱日祥,刘建明,孟庆任,侯泉林,胡圣标,李忠,张宏福,刘伟.2003.华北东部中生代构造体制转折的关键时限.中国科学(D辑),33(10):913–920.

赵越,杨振宇,马醒华.1994.东亚大地构造发展的重要转折.地质科学,29(2):105–118.

周建国.2006.济阳–昌潍坳陷早新生代原型盆地分析及构造热演化特征研究.广州:中国科学院广州地球化学研究所博士学位论文.

周建勋,周建生.2006.渤海湾盆地新生代构造变形机制:物理模拟和讨论.中国科学(D辑),36(6):507–619

周立宏,李三中,刘建忠.2003.渤海湾盆地区前第三系构造演化与潜山油气成藏模式.北京:中国科学技术出版社:59–77.

朱光,刘国生,牛漫兰,宋传中,王道轩.2003.郯庐断裂带的平移运动与成因.地质通报,22(3):200–207.

宗国洪,肖焕钦,李常宝,施央审,王良书.1999.济阳坳陷构造演化及其大地构造意义.高校地质学报,5(3):275–282.

Allen M B,Macdonald D I M,Zhao X,Vincent S J and Brouetmenzies C.1997.Early Cenozoic two-phase extension and late Cenozoic thermal subsidence and inversion of the Bohai Basin,northern China.Marine and Petroleum Geology,14(7-8):951–972.

Allen M B,Macdonald D I M,Zhao X,Vincent S J and Brouetmenzies C.1998.Transtensional deformation in the evolution of the Bohai Basin,northern China //Holdsworth RE,Strachan R A and Dewey J E.Continental Transpressional and Transtensional Tectonics.Geological Society,London,Special Publications,135:215–229.

Engebretson D C,Cox A and Gordon R G.1985.Relative motions between oceanic and continental plates in the Pacific Basin.Geological Society of America Special Paper,206:59.

Maruyama S,Isozaki Y,Kimura G and Terabayashi M.1997.Paleogeographic maps of the Japanese Islands:Plate tectonic synthesis from 750 Ma to the present.Island Arc,6:121–142.

Mckenzie D.1978.Some remarks on the development of sedimentary basin.Earth and Planetary Science Letters,48(1):25–32.doi:10.1016/0012-821X(78)90071-7.

Menzies M A,Fan W M,Zhang M.1993.Palaeozoic and Cenozoic lithoprobes and the loss of >120 km Archean lithosphere,Sino-Korean craton,China.Geological Society,London,Special Publication,76:71–81.

Qi J F and Yang Q.2010.Cenozoic structural deformation and dynamic processes of the Bohai Bay basin province,China.Marine and Petroleum Geology,27:757–771.

Ren J Y,Tamaki K,Li S T and Zhang J X.2002.Late Mesozoic and Cenozoic rifting and its Dynamic setting in Eastern China and adjacent areas.Tectonophysics,344(3-4):175–203.

Schellart W P and Lister G S.2005.The role of the East Asian active margin in widespread extensional and strike-slip deformation in East Asia.Journal of the Geological Society,162(6):959–972.doi:10.1144/0016-764904-112.

Sengor A M C and Burke K.1978.Relative timing of rifting and volcanism of Earth and its tectonic implications.Geophysical Research Letters,(5):419–421.

Xu J W and Zhu G.1994.Tectonic models of the Tan-Lu fault zone,eastern China.International Geology Review,36(8):771–784.