对经济学视角下过度教育的反思与分析

2015-06-23杜宜敏

杜宜敏

(华中师范大学 经济与工商管理学院,湖北 武汉 430079)

对经济学视角下过度教育的反思与分析

杜宜敏

(华中师范大学 经济与工商管理学院,湖北 武汉 430079)

从经济学的角度来分析我国是否存在过度教育要基于三个方面:一是我国教育、特别是高等教育的发展现状;二是我国劳动力市场的实际需求状况;三是前两个方面的匹配对应问题。其中,不能仅仅以有关的数量来考察二者之间的匹配问题,还要考虑到很多影响因素。这样,才能更清楚地分析过度教育问题,从而更好地促进高等教育的发展。

经济学;过度教育;影响因素;高等教育

“过度教育”这一概念是由美国教育经济学家弗里曼(Freeman)于1976年最早提出的。 该概念一经提出,就引起了学者的广泛关注。纵观国内外教育经济学相关学者对过度教育的理解,主要集中于两种观点:一是指社会或个人所获的教育超过该社会或个人的实际需要;二是指个人所获的教育超出其职业所需的水平,且受教育者没有实现其对所从事事业的心理预期。 我国学者对过度教育有不同的看法,有的认为我国存在过度教育 ,有的认为我国不存在过度教育 。本文认为,基于经济学的角度来考察过度教育,就是指社会或个人所获得的教育超过了劳动力市场的实际需求,从而造成的教育过量。因此,分析我国是否存在过度教育要基于三个方面:一是我国教育、特别是高等教育的发展现状;二是我国劳动力市场的实际需求状况;三是前两个方面的匹配对应问题。其中,不能仅仅以有关的数量来考察二者之间的匹配问题,还要考虑到很多影响因素。这样,才能更清楚地分析过度教育问题,从而更好地促进高等教育的发展。

一、我国高等教育的发展现状和劳动力市场的实际需求状况

(一)我国高等教育的发展现状

1.我国高等教育的发展速度

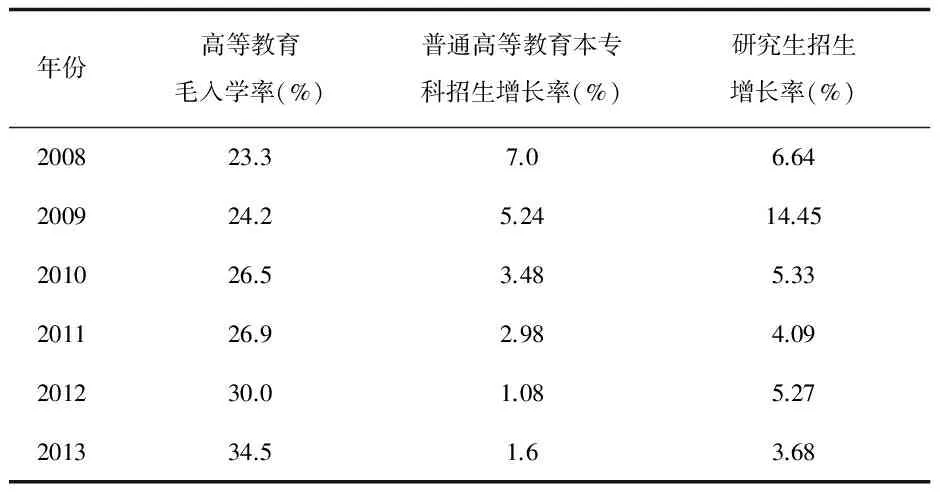

自20世纪90年代中后期,我国高等教育毛入学率逐年提高,接受高等教育的人数是逐年增多。(表1):

表1 我国高等教育毛入学率情况表

2.我国教育的结构布局

(1)学科、专业的结构布局

学科是相对独立的知识体系。根据2011年国务院学位委员会、教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》,我国普通高等学校的研究生教育和本科教育的学科划分为13个学科门类(哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学)。专业是高等学校或中等专业学校根据社会分工需要而划分的学业门类。根据2012年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》,我国普通高校本科专业分为基本专业(352种)和特设专业(154种),并确定了62种专业为国家控制布点专业。

(2)教育层次的结构布局

高等教育是学校教育的最高阶段,是中等教育基础上的专业教育,标志着一个国家文化、科学、技术及教育的最高发展水平,其层次分研究生教育、大学本科教育和大学专科教育。其中,研究生教育又分博士研究生和硕士研究生;大学专科教育包括高等专科学校(高专)和高等职业技术学院(高职)两种形式。根据《高等教育法》:“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。”

(3)教育地区的结构布局

在综合分析各省(自治区、直辖市)学位授权体系和研究生教育的规模、结构及其与经济社会发展协调程度的基础上,国务院学位委员会、教育部2008年颁布了《关于做好新增博士、硕士学位授予单位工作的指导意见》,将全国各省(自治区、直辖市)划分为以下四类:Ⅰ类省份,研究生教育发达,学位授权体系能够满足需要;Ⅱ类省份,研究生教育比较发达,学位授权体系基本满足需要;Ⅲ类省份,研究生教育欠发达,学位授权体系尚不满足需要;Ⅳ类省份,研究生教育发展滞后,学位授权体系在层次或类型上存在较多空白。此分类同时也是我国高等教育地区分类的体现。

(二)我国劳动力市场的实际需求状况

现代社会是一个庞大而结构精致的组织,它有细致的分工和众多的职业种类。根据中国人力资源市场信息监测中心发布的《2014年第四季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况分析》,我国2014年第四季度市场供求状况主要呈现出以下几方面特征:(1)劳动力市场需求略大于供给;与去年同期相比,市场用人需求有所长,求职人数略有下降;与上季度相比,市场供求人数均有所减少。(2)分区域,与去年同期相比,东、西部市场供求人数均有所增长,中部市场供求均有所减少;与上季度相比,三大区域市场供求均有所减少。(3)从行业需求看,与去年同期相比,制造业、居民服务和其他服务业等行业用人需求保持增长;与上季度相比,大部分行业用人需求均有所减少。(4)进入市场求职的人员中,与去年同期和上季度相比,新成长失业青年、应届高校毕业生、就业转失业人员的求职人数均有所减少。(5)中、高级技能人才和专业技术人员的用人需求均有所增长;高级工程师、高级技师、技师、工程师的缺口最大。从需求看,对技术等级或职称有明确要求的占59.9%,对技术等级有要求的占34.3%,对职称有要求的占25.6%。从供给看,59.7%的求职者具有一定技术等级或职称,有职业资格证书的占35.9%,有职称的占23.8%。从供求对比看,各技术等级的岗位空缺与求职人数的比率均大于1,劳动力需求大于供给。其中,高级工程师等高级专业技术职务、高级技师等职业资格一级、技师等职业资格二级、工程师等中级专业技术职务岗位空缺与求职人数的比率较大,分别为2.10、2、1.91、1.81。

二、反思经济学视角下我国的过度教育问题

根据有关学者的研究,国际上衡量教育投入有一条基准线,通常是当人均GDP达到800美元至1 000美元时,公共教育支出占GDP的比重要达到4.07%至4.25%,才能实现教育与经济的良性发展。而根据世界银行的统计,早在2001年,澳大利亚、日本、英国和美国等高收入国家,公共教育支出占GDP的均值已达4.8%,哥伦比亚、古巴等中低收入国家,公共教育支出占GDP的均值更高达5.6%。中国到2012年人均GDP超过6 100美元时,公共教育支出才达到GDP的4%。 所以,从我国的教育投入看,应该不存在教育过度的问题。但是,我国现阶段劳动力市场实际需求状况所出现的一些情况,如东部沿海地区和一线城市的劳动力过剩,而西部和欠发达地区的劳动力供小于求;热门行业应聘人数众多,冷门领域却无人应聘等,直接引发人们对教育过度问题的讨论。那么,到底我国是否存在过度教育问题?从以上我国高等教育的发展现状和劳动力市场的实际需求状况的相关分析可以看到,我国教育的发展现状和劳动力市场的实际需求状况是多样化的,不能仅仅以有关的数量来考察二者之间的匹配问题。其中,还涉及到很多影响因素。

(一)从经济成本和收益来看

工作竞争理论认为,不同工作岗位有其不同的技术、生产力要求和薪酬水平,工作行列越靠前的岗位工资越高,所要求的教育水平也越高。由于不同应聘者有不同的教育水平、个人能力、工作经验,这样,在求职者中排列越靠前的人,其个人条件与工作岗位越匹配,用人单位就越倾向于他们。因此,应聘者为了跻身求职者前列,会不断加大教育投资,把教育投资看作个人增加获得高收入可能性的机会,或是个人进入高收入分配群体的机会。在他们看来,在投入高成本高程度的教育后,就愈能得到相应收入回报的工作岗位。但是,工作岗位数量增加的速度远低于高学历者人数扩张的速度,导致高学历者在找不到与之相匹配的工作时,或者选择工作行列后列的岗位或者继续深造。如此一来,现实与理想相悖,必然引起人们感叹“书白读了”。但是,这样的现象不一定就是教育过度所引起的,其中还有其他影响因素:

1.职业发展观

在看待工作薪酬时,一方面,人们不能仅看到眼前的、短期的收入,还要看到高程度教育给人们带来的高能力和高素质,以及给人们带来的更多职业发展机会和更大的职业发展空间,而这些发展机会和空间无疑会带来越来越多的收入。另一方面,求职者还应考虑单位领导风格、人际关系、人文环境、工作环境以及用人单位能否给新人提供锻炼机会、是否具有职后培训提升措施等方面的因素。此外,当地的消费水平也应是求职者在衡量相应工作薪酬的重要标准。

2.选人用人观

在大多数劳动力市场上,用人单位对求职者的基本信息了解不全面,很难对其技能和能力做出直接判断,且用人单位还需要花费一定的费用培训应聘者,以使其胜任相应工作。因此,用人单位为减少这种投资风险会对求职者进行筛选。而教育作为一个人基本信息的外在体现,在反映个人能力大小的各种信号中最为重要,可以发挥筛选器的作用。 这种选人用人观不无道理,但除此之外,用人单位还应以多样化的方式对求职者进行能力和素质的全面考察。

3.教育质量

从理论上说,高程度教育给人们带来的是高能力和高素质,但事实上,有些受过高程度教育的人,并非具有高能力和高素质。这就涉及到高等教育质量问题。不可否认,我国高等教育质量取得了众人瞩目的成绩,但也存在不容忽视的问题,“钱学森之问”就是集中所在:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?这样,一些所谓受过高程度教育的人并不能胜任高要求的工作岗位,出现学历与岗位不对称的现象。这个现象显然并不是教育过度所造成的,而是说明需要进一步提高教育质量,让杰出的创新人才越来越多,让高学历与高能力、高素质真正相符合。

(二)从需求和供给来看

根据人力资本理论,理想市场是均衡市场,教育过度只是不完全劳动力市场条件下的暂时现象。当存在教育过度时,劳动力供给的增多将使劳动力的工资下降,教育成本大于教育投资回报,这将抑制教育投资,促使劳动力供给中的接受教育状况与社会需要自动达到均衡,最终实现人才供给和需求的平衡。但是,现实中的劳动力市场并不满足完全竞争的假设,如体制障碍、交易费用以及信息的不对称等都会阻碍均衡市场的形成。用人单位愿意雇佣受过更多教育的人,并支付更高的工资。于是,越来越多的人追求更高的学历,高校也不断扩招,这样,就带来了劳动力市场上供给与需求的失衡。若发生这样的情况,人们也会认为是教育过度造成的。然而,这样的现象也不一定就是教育过度所引起的,其现象背后更多的是高等教育结构问题:

1.学科专业结构

目前,在学科、专业建设和拟定对应招生计划方面,一些高等院校没有参照我国现阶段经济发展和劳动力就业市场的现状,而是盲目跟风,追逐热点专业,造成热门专业扎堆,这就使部分专业出现了结构失衡。此外,受国家政策调控等因素影响,一些高等院校并没有及时调整专业结构,造成相关专业的学生不得不选择与所学专业无关的职业,劳动力市场中就形成了知识浪费与岗位空缺的矛盾。

2.教育层次的结构

由于种种原因,人们对高职高专或多或少有些误解,认为高职高专学生的前途不如普通高校,且高职高专人才较少有高薪职业。这样,不少高职高专院校处于招生难的尴尬境地中,从而导致教育层次结构的失衡。于是,一方面企业出现“用工荒”,招不到制造、加工、建筑、电子信息、新材料等产业的技能型人才;另一方面大学生就业难,找不到理想的工作岗位,出现了高职高专院校学生失业、普通本专科生挤占高职院校学生岗位、硕士生挤占普通本专科生岗位、而博士生又挤占了硕士生岗位这种畸形的就业市场现象。

3.教育地区的布局

我国高等院校大部分集中于经济发达的东部地区和全国一线城市。这在一定程度上出现了东部沿海地区和一线城市人才相对过剩、中西部地区人才相对短缺的高等教育地区间的失衡问题。此外,东部沿海地区或一线城市作为主要劳动力市场的一部分,其薪资福利、工作环境、晋升机会和职业稳定性均优于中西部地区。因此,这些地区的高校毕业生即使无法找到和自己教育水平相匹配的岗位,也宁愿选择在当地求得一份工作,希望可以有机会晋升到合适的岗位,获取较高的工资收入和社会地位。同样,中西部地区的高校毕业生也希望跻身于主要劳动力市场来提升自己的人生价值。以上这些因素进一步加剧了高等教育地区间的失衡。

三、几点思考及应对策略

从以上有关分析可以看到,我国的过度教育是局部的、一定层次上的,且与我国高校毕业生就业形势严峻、“高知低就”、“知识失业”、毕业生薪酬水平降低和初次就业率下降等现象有着一定的关系。然而,这些与过度教育相关的现象背后有着其他深层次原因。为此,国家应进一步加强对教育事业的宏观调控和政策指导;高校应及时调整学科、专业设置,提高教育质量;用人单位应调整用人观念,保证员工学历层级的合理结构;高校毕业生个人应具备良好的就业心态,制定恰当的就业目标,有的放矢地进行教育投资。

从政府角度看,政府要进一步加大宏观调控和政策指导:(1)依据现实国情和客观的经济发展规律,适时调整教育发展政策,及时修正教育发展中的不足之处,确保教育和经济处于相对合理、均衡的状态,使人力资本得以充分利用。(2)针对高等教育区域间失衡问题,加大对二、三线城市及中西部地区教育投资力度,使教育资源配置达到最优结构。(3)通过财政、税收政策等宏观经济因素的适度调整,加大对小微企业、民营企业和有发展潜力公司的帮扶力度,以创造更多的就业岗位。(4)为有创业意向的毕业生群体制定专项贷款政策、提供创业资金,减免税费、发放奖励、提供创业咨询平台等。通过以上措施,进一步推动社会经济快速、健康发展。而只有当经济发展了,才能在劳动力市场中创造出更多的岗位,增加高校毕业生的就业、择业机会。

从高校角度看,针对学科、专业设置不合理问题,高校应将教育发展和社会需求有效结合,及时纠偏,缩减重复设置的同类型专业,扩充具有当地特色、社会亟需的学科。同时,采取一系列措施来进一步提高教育质量,如加大教育投资、控制招生人数、提升教师素质等,主要目的是有效改善学生学习环境、保证学习成果,确保高校毕业生将来进入劳动力市场时真正具备一定的竞争力,使高校所教能够学以致用,使教育投资获得对等甚至更高的个人回报。此外,学校应与当地政府、企业联动,在用人单位和高校毕业生之间搭建一个对外、公开的信息沟通平台,还应为毕业生提供一些指导和帮助,如实习机会、就业政策讲座、组织人才招聘会等,帮助高校毕业生就业、择业。

从企业角度看,企业应适时调整选人用人的招聘标准。在招聘时,用人单位更需注重的是应聘者的所学专业是否和所需岗位对口、社会实践经验是否对所需岗位有所帮助、个人能力与性格是否能为所需岗位带来积极影响等内在因素,而不是“唯文凭论”,采取表面、外在、简单的筛选标准。

从个人角度看,当前,我国高等教育已经由精英化教育迈入大众化教育阶段。因此,对于现在的高校毕业生而言,如果仍然沉浸于“非大城市不找、非白领不找、非高薪不找”这样不切实际的幻想,那么就很容易被劳动力市场淘汰。因而,高校毕业生要改变就业心态、认清自己的能力、降低不切实际的幻想,从强求大城市、一线城市的岗位,转向到二、三线城市发展或自主创业上来,不再一门心思盯着国企、事业单位、公务员等。同时,高校毕业生应依据自身长处,随时制定并调整与自身性格特点、能力高低相匹配的职业目标,并在实现这个目标的过程中,不断地提升自己的综合素质和能力。此外,不盲目跟风“考研热”、“考证热”。在进行教育深造前,应依据就业市场形势和自身职业目标,对自身情况和劳动力市场供需情况进行分析,将个人能力和社会需求相结合,在两者达到均衡状态下再选择是否继续求学、是否进行“再教育”。

[1]Freeman.R.B.The Overeducated American[M].New York:Academic Press,1976.

[2]王玮.基于经济学视角的我国过度教育现象研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2014.

[3]武向荣.教育扩展中的过度教育现象及其收入效应——基于中国现状的经验研究[J].北京师范大学学报,2007,(3):132~136.

[4]牛风蕊.“教育过度”——知识失业的悖论[J].现代教育科学,2006,(11):27~30.

2095-4654(2015)02-0004-04

2014-12-03

G521

A