何种意义上的共相存在于现实中?

——以伊本·西那的《治疗书:形而上学》为中心的考察

2015-06-15张天一

张天一

[北京大学,北京 100871]

何种意义上的共相存在于现实中?

——以伊本·西那的《治疗书:形而上学》为中心的考察

张天一

[北京大学,北京 100871]

伊本·西那(阿维森纳);共相;形而上学;殊相;本性

一般认为,伊本·西那提出的共相理论属于一种亚里士多德主义的实在论:共相并不在现实事物之先存在,而是在现实事物之中存在。然而,他的共相理论却没有这一结论所暗示的那般简单和明显,因为伊本·西那并不认为所有意义上的“共相”都存在于现实中,而只有在某种特定的、较为宽泛意义上的“共相”——“就其为本性而言的本性”——才存在。围绕“何种意义上的共相存在于现实中?”这个核心问题,我们将回到《治疗书:形而上学》的相关阿拉伯文原文本中,力求较为精确地重构和阐释伊本·西那的共相理论,并将试图推测其共相理论的深层认识论根基。

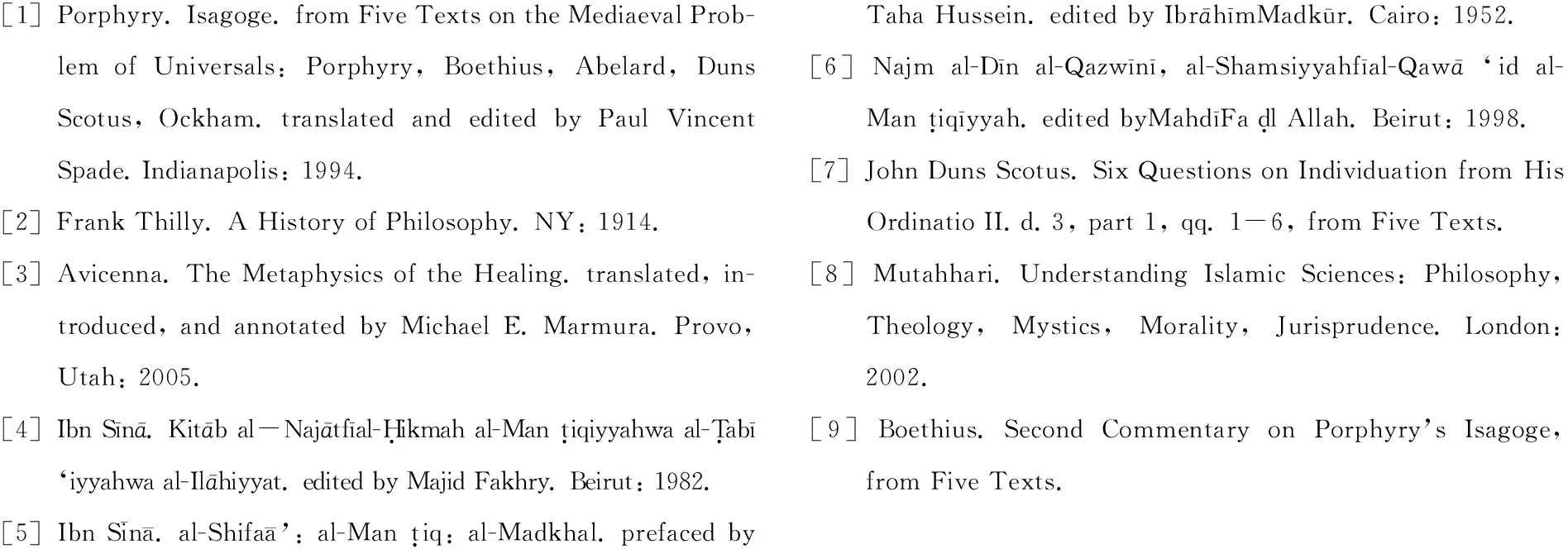

自从波菲利(Porphyry)在《导论》(Isagoge)中提出了三个关于“共相”的问题,共相难题就成了哲学家们争论的焦点之一。这三个问题分别是:“……(1)诸属和诸种①中世纪哲学家们在共相问题中主要关注的对象是“属”(genus)和“种”(species),属的范围比种更普遍,比如“动物”和“人”。是现实的,还是只位于诸纯粹的想法中,(2)如果作为现实者,那么它们是诸形体还是诸非形体性者,(3)它们是分离的,还是在诸被感觉者中并且它们的实在是与之相关的。”[1](P1)在中世纪,哲学家们从未在这些问题上达成过一致,相反,他们的意见还变得越来越难以协调。

一般认为,伊本·西那提出的共相理论属于一种亚里士多德主义的实在论:[10](P35)共相并不在现实事物之先存在,而是在现实事物之中存在。[2](P162)然而,他的共相理论却没有这一结论所暗示的那般简单和明显,因为伊本·西那并不认为所有意义上的“共相”都存在于现实②“现实”是对“al-a‘yān”的翻译,指外部世界、现实世界,或诸现实事物,与思维(al-dhihn)和灵魂(al-nafs)相对。伊本·西那有时也用“a‘yān”更宽泛地指在外部世界和想象中存在的个体性的、特殊的“诸具体物”,比如“a‘yānkathīrahmawjūdah aw mutawahhamah”(许多存在的或被设想的具体物)。[3](P159)中,而只有在某种特定的、较为宽泛意义上的“共相”才存在。为了回答“何种意义上的共相存在于现实中?”这个核心问题,我们将回到《治疗书:形而上学》[3]的相关阿拉伯文原文本——第五卷第一章和第二章,力求较为精确地重构和阐释伊本·西那的共相理论,并将试图推测其共相理论的深层认识论根基。

伊本·西那或许认为,共相难题之所以一直难以得到解决,是因为“共相”一词的歧义性。事实上,“共相”是有多重含义的;然而,当“共相”在不同问题中被考察时,这些含义却很可能并没有被明确地区分,困惑就由此产生了。因此,如果我们想要解决共相难题,首先必须区分“共相”这一词项的诸种不同含义,而后分别予以考察,避免任何混淆。

在《治疗书:形而上学》的第五卷第一章和第二章中,伊本·西那至少区分出了三种意义上的“共相”:“逻辑学中被使用的共相”,[3](P149)“就其为一个共相性附加于它之物而言的共相”,[3](P149)“理智中的共相”。[3](P156)下面我们就来分别考察这三种意义上的共相。

一、逻辑学中被使用的共相

“逻辑学中被使用的共相”,伊本·西那也称之为“就其为一个共相而言的共相”。[3](P149)它的定义是:“其概念自身并不阻止它被用于言说多者的那者。”[3](P149)

伊本·西那在此处并没有明确说明“逻辑学中被使用的共相”具体指的是什么,而只是说它是“那者”。但在笔者看来,这种意义上的共相应该等同于“共相性单词”。这是因为,首先,只有一个语词才能作为一个谓项,从而被用于言说多者;其次,我们发现在《拯救书》的逻辑学部分中,伊本·西那对“共相性单词”的定义与这个定义非常相似,他说:“共相是它的内涵并不阻止多者参与进它的意向(ma‘nā)的语词。”[4](P45)因此,第一种意义上的“共相”应该指的就是“共相性单词”。

对于一个在逻辑学中被使用的共相或共相性单词,我们所关注的只是它的概念自身,而并不关心其概念与现实之间的关系。也就是说,被这样一种共相所表述的多者,既可以现实地存在于外界(比如多个人),也可以潜在地存在于外界(比如多个七边屋),甚至可以根本不可能存在于外界(比如多个太阳或多个地球);但只要一个语词就其概念自身而言可以被用于表述多者,或者说,它并没有被其概念自身限定为只可以被用于表述一者(比如被“这个”、“那个”或“被指出的”等语词所限定),那么它就可以作为一个在逻辑学中被使用的共相。

相对地,在逻辑学中被使用的“单独的殊相”,[3](P149)也就是“殊相性单词”,它的定义则是:“其概念自身阻止它的意向被用于言说多者的那者。”[3](P149)对于一个在逻辑学中被使用的殊相,我们所关注的同样也只是它的概念自身。它之所以能够作为一个殊相,是因为它的概念将它限定为只允许被用于表述一者。至于那个被表述的事物是否在现实中存在,同样并不重要。

所以,在逻辑学中被使用的共相或殊相,事实上只是语词而已;所以它们显然并不存在于现实中,甚至,被它们表述的事物都并不必然存在于现实中。

二、就其为一个共相性附加于它之物而言的共相

相对于“就其为一个共相而言的共相”,伊本·西那所提出的第二种共相是“就其为一个共相性附加于它之物而言的共相”。显然,二者的区别在于:前者就它自身而言是一个共相;后者就它自身而言则并不是一个共相,但它也可以在较为宽泛的意义上被称为一个“共相”,也就是就共相性能够以某种方式附加于它而言。这种“共相”正是伊本·西那关注的重点。

伊本·西那所使用的这一术语,其结构显然较为复杂。通过对它的分析,并结合我们在本文中所关心的问题——“何种意义上的共相存在于现实中?”,我们不妨提出以下三个问题:共相性所附加的那个事物是什么?如果共相性没有附加于那个事物,那么它是否存在于现实中?如果共相性已经附加于了那个事物,那么它是否存在于现实中?

1.共相性所附加的那个事物是什么?

对于任何一个“本性”,首先要明确的一点是:本性虽然可以被共相性附加,但它并不必然被共相性附加。伊本·西那给出的论证是:每个本性都有一个它自己的定义,而共相性的定义既不是任何一个本性的定义,也不能进入它的定义之中;所以一个本性如果仅就它自身而言,则它并不必然被共相性附加,共相性只是会偶然地发生于它。不仅如此,一个本性也并不必然被任何偶性附加,比如单一性、殊多性、在现实中或灵魂中潜在地或现实地存在等,因为它们通通不能进入一个本性的定义中。*伊本·西那在《治疗书:逻辑学:导论》第一卷第十二章中,对这一点提出了另一个更为详细的归谬论证。[5](P56)所以一个本性如果仅就其自身被考虑,那么它只是它自己而已。

如果有人问(1)“马性就其为马性而言,是A或不是A?”,那么答案应是绝对否定的:(a)“马性并非就其为马性而言,是A或是任何其他事物。”[3](P150)换言之,马性或许可以是A或他者,我们并没有否定马性是A或他者的可能性,但那并不是就它是马性而言的。如此作答的依据就在于:既然马性有它自己的定义,那么马性如果仅就其自身被考虑,那么它只是它自己而已,正如上文的论证所证明的。然而,答案不能是:(b)“马性就其为马性而言不是A。”[3](P150)笔者认为,伊本·西那之所以说这一答案是错误的,或许有两方面的原因。

另一方面,虽然伊本·西那本人没有提到这一点,但笔者认为,在答案(b)中隐藏着一个错误的形而上学暗示:就其为马性而言的马性要求不成为A,以及诸如A的他者;进而,马性及诸本性与诸个体性自然事物是分离(mufāriq)而存在的。至于这个暗示为何被认为是错误的,我们将在下文给出解释。反观答案(a),它所给予的形而上学暗示则是相反的:就其为马性而言的马性不要求不成为他者;进而,马性及诸本性并不是分离而存在的。

所以,伊本·西那给出了这样一个答案:“马性并非就其为马性而言,是A或是任何事物。”经过我们的分析,这显然是一个经过深思熟虑后的、极其严谨的对于本性的表述,它完美地反映出了伊本·西那所要阐释的本性理论。

与此相关的是,问题(6)所涉及的也是这两种否定答案的不同之处。或许有人会反问道:(6)“难道你们没有回答:‘就其为人性而言的人性不是如此如此吗?’而‘它不是如此如此’并不是‘它是就其为人性而言的人性’。”伊本·西那回应道:他所给出的答案是“人性并非就其为人性而言是如此”;换言之,人性或许可以是如此,但那并不是就其为人性而言的。他所给出的答案并不是“人性就其为人性而言不是如此”。至于这两种否定答案的深层区别,伊本·西那依旧没有详述。但是按照笔者在上文提出的分析和推测,二者的区别或许在于两个方面:一是前者无法在任何意义上被当作一种肯定,因为没有任何一种就其为人性而言的人性的“所不是”或“所是”被肯定了;后者则有可能被当作一种肯定,因为人性的“不是如此”被肯定了。二是前者给出的形而上学暗示是:就其为人性而言的人性允许成为他者,进而,它并不是分离而存在的;后者给出的形而上学暗示则是相反的:人性排斥成为他者,进而,它是分离而存在的。

如果有人问(2)“就其为马性而言的马性,是A还是A的相反者?”或(3)“就其为人性而言的人性,是单一者还是殊多者?”,并且答案必须二选一,那么它们都无法被回答。问题(1)和问题(2)的区别在于:问题(1)的两个词项由一个肯定词项和一个否定词项——“是A”和“不是A”——构成,二者之间是矛盾关系;问题(2)的两个词项则由两个肯定词项——“是A”和“是A的相反者”——构成,二者之间是相反关系。其中,“不是A”并不等同于“是A的相反者”,“不是A”的范围要大于“是A的相反者”的范围,因为“不是A”既包括“是A的相反者”,也包括“是既不是A也不是A的相反者的他者”。换言之,问题(1)并没有封锁“是既不是A也不是A的相反者的他者”这种可能性,进而,也就并没有封锁“是马性自己”这种可能性,所以它是有效的。问题(2)和问题(3)则均封锁了“是既不是A也不是A的相反者的他者”这种可能性,进而也就封锁了“是马性自己”这种可能性,二者均试图首先将回答者局限于“非A即A的相反者”这种思考方式中再要求他们作答,所以二者都是无效的。

也许有人会提出一些具有迷惑性的问题,如(5)“X中的就其为人性而言的人性,它是一个非Y中的人性的他者吗?”这种情况下,似乎如果我们回答“是”,那么就要承认就其为人性而言的人性是殊多者了;如果回答“不是”,那么就要承认它是单一者了。事实上,还有第三种绝对否定式的答案:人性并非就其为人性而言,是“一个非Y中的人性的他者”或任何他者,因为它只是人性它自己而已。如果我们用“A”来替换“一个非Y中之人性的他者”,则这个问题就转换为了“就其为人性而言的人性是A吗?”,所以它应该被当作问题(1)的一个特例,那么答案也就显而易见了。此外,这个问题本身也有错误,因为当我们就它只是人性而言来考虑人性时,它就应经不在X中了。“就其为人性而言的人性”与“在X中的人性”,二者无论如何都无法调和。

如果有人问(4)“就其为一个从外部附加于它的描述而言,就其为人性而言的人性应该通过‘它是单一者’还是‘它是殊多者’来被描述?”那么答案应该是“它必须通过‘它是单一者’或‘它是殊多者’来被描述”。因为凡是在现实中或灵魂中存在的人性,都要么是单一者,要么是殊多者。只不过,已被描述为单一者或殊多者的人性,就不再仅仅是就其为人性而言的人性了,而是已经从外部被附加了单一性或殊多性。

值得注意的是,在探究一个本性时,我们不免会对其加以限定。比如,我们不免要将本性当作一个单一者或可被指示者,不免要使用诸如“一个”、“这个”、“那个”或“被指示的”这样的限定词来言说本性。如此,它就已经被附加了一种指示,以至于在严格意义上它已经不是“就它自己而言的本性”了。但另一方面,如果它不被附加任何一种指示,它就会保持为未知,则它就无法被研究了。这是我们在探究本性时所面对的一个困境。

2.如果共相性没有附加于那个事物,那么它是否存在于现实中?

伊本·西那显然认为,每个本性都以某种方式存在于现实中。关于这一点,我们很难在相关文本中找到一个明确的论证,而是仅发现了这样一个可能的论证:*在《太阳书:论逻辑学诸原则》中,我们也能找到一个类似的论证:“自然性共相(al-kullī al-tabī‘ī)是存在于外界的,因为它是存在于外界的这个动物的一部分,而此存在者的一部分是存在于外界的。”[6](P208)《太阳书》一般被认为是阿拉伯最著名的逻辑学文本之一,逊尼派穆斯林的重要逻辑学教材。如果整体存在,那么其诸部分必然存在;个体性动物是整体,而动物性是它的一部分,并且个体性动物是存在的;所以动物性也是存在的。这个论证显然预设了一个很强的前提:本性是现实中的个体性自然事物的一部分。至于这一前提以及整个论证的有效性,我们将在结语部分予以分析。

关于本性在现实中存在的具体方式,我们可以参见伊本·西那的这一表述:“它(人性)必须通过与它在一起的诸偶性来变成一个他者,因为除非与诸偶性在一起,否则它就绝不存在。”[3](P152)这里值得特别注意的是本性与质料和诸偶性的关系:本性只是与质料和诸偶性“在一起”(ma‘a),同时它并没有丧失自己的“本体”,*“本体”是对“dhāt”的翻译,或可译为“本身”、“自身”、“自己”等;英文中一般被译为“essence”或“self”。在本文中出现的“本体”,与“本体论”一词中“本体”的含义完全不同,请读者不要混淆。双方并没有不可分割地融合在了一起。换言之,一个本性与质料和诸偶性的关系一定是一种诸简单者之间的复合关系或诸部分之间的集合关系。作一个不甚恰当的比喻:存在于现实中的与质料和诸偶性在一起的本性,就如同莲花在淤泥中而不染、宝珠在浊水中而不污的那种情况。

综上所述,如果用一句话概括伊本·西那的上述理论,我们可以说:纯净的本性通过保持自身地与质料和诸偶性在一起而变成一个复合者的方式存在于现实中。

另一方面,伊本·西那批判了一种在当时流行的、在某种程度上属于柏拉图主义实在论的理论,借此明确自己的立场。根据这一理论,就它自己而言的本性并不存在于诸个体性事物中,而诸本性又是存在的,那么它们一定是分离而存在的,正如“柏拉图式的诸相”那样。就它自己而言的本性之所以被认为不存在于诸个体性事物中,是基于这样一个论证:如果一个本性存在于某个个体中,那么它要么是一个专属于那个个体的特殊者,要么是一个非特殊者。(1)如果它是一个专属于那个个体的特殊者,那么就它自己而言的本性就成为一个特殊者了;而就它自己而言的本性已被证明不可能是一个特殊者,则结论与前设矛盾,所以情况(1)是不可能的。(2)如果它是一个非特殊者,则它就是一个普遍者,那么它就以其本身存在于多者之中了;但任何在数字上是单一者的事物都不可能以其本身存在于多者之中,则结论与公理矛盾,所以情况(2)也是不可能的。所以,就它自己而言的本性不可能存在于诸个体性事物中。

伊本·西那用严厉的措辞批判了这一理论,称它是“薄弱的”、“愚笨的”,称它的提出者和拥护者是一群“在哲学研究中艰难挣扎”[3](P154)的人。他之所以采用如此严厉的措辞,笔者猜测是因为这一理论看起来似乎就是伊本·西那自己的理论,尤其,它似乎是“就它自己而言的本性只是它自己”这一理论的一个十分可能的推论:既然本性只是它自己,而它又是存在的,那么它很可能是分离而存在的,所以它具有很强的伪装性和迷惑性。然而事实上,它却与伊本·西那提出的“本性”理论大相径庭。首先,一个明显的错误出现在刚刚提到的论证上:在情况(2)中,就它自己而言的本性被假设为:如果它是一个非特殊者,那么它就是一个普遍者。然而,我们从一个本性“是非特殊者”并不能推出它“是普遍者”,因为还有另一种可能性:它是既非特殊亦非普遍者。因此,这一论证就缺失了对第三种情况的考虑:(3)就它自己而言的本性存在于诸个体性事物中,而它是既非特殊亦非普遍者,它只是它自己而已。这种情况是完全可能的,并且它就是伊本·西那所持有的立场。所以,整个论证都是无效的,进而也就无法证明就它自己而言的本性不存在于诸个体性事物中了。

事实上,这一理论的支持者与伊本·西那最大的不同,在于他们对就它自己而言的本性的理解上。他们显然认为:就它自己而言的本性只是它自己,并且它排斥成为任何他者(如特殊者、普遍者)。进而,他们才会认为诸纯净的本性必然是分离而存在的,鉴于在现实中存在的诸本性都已经成为他者了。伊本·西那对这一点的反驳是:如果动物性要求不成为任何他者,那么就根本不会存在任何已经成为他者的动物了,比如一个特殊的、个体性的动物;这显然与事实不符,因为在现实和思维中都存在那么多个体性的动物;所以,动物性决不排斥成为他者,相反,它就是作为他者而存在于现实中的。“即便它已经和一千个从外部与之结合的条件在一起了”,[3](P155)但只要我们就其本体来考虑它,那么它就是一个就它自己而言的本性。此时,如果我们回过头再度审视伊本·西那在回答问题(1)和问题(6)时所给出的两个答案,就能更深刻地体会伊本·西那的精细之处了。在回答问题(1)时他说“马性并非就其为马性而言,是A或是任何事物”,而并没有说“马性就其为马性而言不是A或任何事物”;在回答问题时(6)他说“人性并非就其为人性而言是如此”,而并没有说“人性就其为人性而言不是如此”。他的一个重要目的或许就在于避免给予读者这样一种错误的形而上学暗示:就它自己而言的本性排斥成为他者,进而,本性是分离而存在的。相反,就它自己而言的本性,比如人性、马性,完全不会排斥成为他者。事实上,只有当已经成为他者,它们才能存在,或者在现实中存在,或者在思维中存在。

笔者认为,伊本·西那在这里并不旨在批判柏拉图主义的实在论,因为他说“如果这里有一种分离的动物,如他们所猜想的,那么它也不是我们探究和讨论的动物”,[3](P156)尽管众所周知他是反对“柏拉图式的诸相”的。[8](P23)他的目的在于说明他所提出的“本性”理论绝不会导向柏拉图主义的实在论,在于封锁一条错误的路径,在于提示读者不要以“那些人”的错误方式来误读他的理论。简言之,他的目的在于建构自己的理论。

3.如果共相性已经附加于了那个事物,那么它是否存在于现实中?

既然上文已经证明了就它自己而言的本性通过保持自身的与质料和诸偶性在一起而变成一个复合者的方式存在于现实中,那么就第三个问题,我们旨在探究已经被共相性附加了的本性是否也能够存在于现实中。

伊本·西那认为已经被共相性附加了的本性是不可能存在于现实中的。他所给出的论证是:如果这样的本性存在于现实中,那么A中的本性就可以通过其本体存在于B中了,这就意味着某些偶发于B中的本性的东西也有可能会偶发于A中的本性。其中,偶发于B中的本性的东西有两种:(1)就其本质而言只相对于B而被言说者,它只与B有关系,则这种偶发者固然不会同时偶发于A中的本性;(2)在本性中稳固者,它不需要变成一个有关系者,则这种偶发者会同时偶发于A中的本性。由此推出某些已经偶发于B中的本性的东西就有可能同时也偶发于A中的本性了;进而,在其中同时集合了诸相反者的本性就有可能存在于现实中了,而这显然是不可能的。比如我们可以假设这个本性是“种”性的,如人性,那么就有可能存在一个在其中同时集合了黑色和白色的人性了,假设B是黑人而A是白人的话。我们也可以假设这个本性是“属”性的,如动物性,那么就有可能存在一个在其中同时集合了理性和非理性的动物性了,假设B是人而A是马的话。所以,已经被共相性附加了的本性是不可能存在于现实中的,正如伊本·西那所言:“所以已经很明显了,本性不可能既存在于现实中,而又现实地是一个共相,亦即它独自被全体共有。”[3](P159)

既然已经被共相性附加了的本性并不存在于现实中,而它显然又是存在的,那么它就只能存在于思维中了。由此,我们将转入对“理智中的共相”的讨论。

严格来说,“理智中的共相”不应该被当作第三种意义上的共相;而是,它才是在严格意义上的“就其为一个共相性附加于它之物而言的共相”,因为共相性不可能直接附加于在外界存在的本性上,如上文所证明的,而是只能附加于在思维中存在的本性的形式上。但在较为宽泛的意义上,我们也不妨将它作为另一类共相单独阐释,鉴于它只存在于理智之中。

三、理智中的共相

尽管这种意义上的共相不可能存在于现实中,但对它的讨论也是必要的。因为对它的解说有利于我们理解共相性附加于本性的原因和具体方式,进而有利于我们从正面理解为什么已经被共相性附加了的本性只能存在思维之中,而不是仅仅局限于上文提到的归谬论证;更重要地,这有利于我们完整地重构伊本·西那的共相理论。

至此,我们可以围绕“何种意义上的共相存在于现实中?”这一问题,对伊本·西那的共相理论做一个总结了。

如果我们讨论的对象是“本性”,那么结论其实是很明显的:只有就它自己而言的本性、纯净的本性存在于现实中,其存在的方式是保持自身地与质料和诸偶性在一起而变成一个复合者。此外,任何其他意义上的本性都不存在于现实中,比如任何一种潜在地或现实地被共相性附加的本性。因为在任何一个本性的定义中,都没有任何诸如共相性、殊相性、单一性、殊多性、潜在性、现实性之类的附加者。本性仅仅“在定义的意义上”存在于多者之中。

正如我们所见,在探究作为本性的“共相”时,伊本·西那已经跳出了那个困扰了在他之前很多哲学家的思维困境:既然每个在外界存在的事物都是数字上的单一者,那么数字上的单一者如何能够(1)作为一个整体地、(2)同时地存在于多个事物之中,并且(3)构成那些事物的实体?*请参见波爱修在《第二评注》中引入的对“共相”之存在的反驳,[9](P21-22)尽管他本人似乎并不同意这个反驳。换言之,本性如何能够同时作为数字上的单一者和满足这三个条件的普遍者而存在于现实中?但对于伊本·西那而言,情况却并非如此。他从不认为存在于诸个体性事物中的本性,同时既是单一的又是殊多的,既是特殊的又是普遍的,这当然是不可能的;而是,存在于现实中的“就其为本性而言的本性”,只是它自己而已,它是纯净于任何偶性的,无论是单一性还是殊多性,特殊性还是普遍性。只有当它的形式发生在了人类思维中,并且被与在现实或想象中存在的多者相比较时,共相性才会附加于它的形式。换言之,当我们发现动物性存在于现实中的每个动物之中时,并不能必然推出“在现实中存在的动物性它本身就是普遍的或共相性的”这个结论;因为我们忽略了思维中的动物性。事实上,是思维中的动物性,也就是现实中的动物性的被理解形式,通过被与多者比较、通过参与到与多者的关系之中,而成为了普遍的和共相性的。我们只能得出这个结论,我们只能对思维中的动物性做出判断,而尚且不能对现实中的动物性做出判断,这两点不能被混淆。事实上,现实中的动物性的存在状态完全是另一种情况,也就是像伊本·西那所解释的那样。他正是通过这种方式解决了在他之前的哲学家所面对的这个关于作为本性的“共相”的形而上学难题。

如果说伊本·西那所提出的共相理论属于一种亚里士多德主义的实在论,那么这一结论应该被进一步被加以限定,以免引起混淆。因为他并不认为严格意义上的“共相”是存在于现实之中的;而是只有在某种特定的、较为宽泛意义上的“共相”——就它自己而言的本性、纯净的本性,或就其为本性而言的本性——才存在于现实中。

四、结语

伊本·西那究竟为何会提出这样一种共相理论?为了回答这一问题,我们不妨回到原点并重新考虑一下:人类为什么会针对“共相”提出诸多问题?尤其是当我们问“共相是否存在于现实中”时,我们究竟在追问什么?

笔者猜测这一过程可能是这样的:首先,我们在现实世界中认识了一些自然事物,并在思维中形成了一些关于它们的被抽象出的“相”;*这里的“相”(mithāl),并不是伊本·西那或其他哲学家所使用的术语,而是笔者在论述共相问题时根据需要所引入的一个表达。“相”应该在最一般的意义上被理解,它仅仅指诸个体性事物经过抽象而发生在人类思维中的“相”。我们并不断言“相”与外界事物的关系,尽管“相”必然是从它们中被抽象出来的;仅就其自身而言,它甚至尚且不是属或种,尽管它适合在思维中成为属或种。而后,我们发现并非每个事物都在我们的思维中分别形成了一个不同的“相”,而是发现有一些事物(A1、A2、A3)都符合同一个“相”(A’),而另一些事物都符合另一个“相”;进而,我们也许会追问:我们思维中的这些“相”究竟是什么?它们本身是否存在于现实中?如果存在,则它们存在的具体方式是怎样的?如果不存在,那么它们与现实事物的关系又是怎样的?

所以,当针对“共相”提问时,尤其是当我们问“共相是否存在于现实中?”时,我们实际上是在探究人类思维中的事物与现实事物之间的关系。因此笔者认为,在作为一个形而上学问题之前,共相问题首先是一个认识论问题。若如此,则一个哲学家的共相理论,很有可能是基于他特定的认识论前提甚至是信念而被提出的。

基于上文对伊本·西那在《治疗书:形而上学》中之共相理论的分析,我们不妨在此尝试着揭示出其理论的认识论前提。这或许会从另一个角度,使我们更深刻地理解他的诸多新颖的观点。

按照本文的脉络,我们首先可以归纳出一些伊本·西那对“本性”提出的基本观点。我们将会看到,这些观点与我们对“相”的认识是非常相似的。比如,在上文中,我们曾提到:(1)纯净的“本性”只是它自己,它不必然被任何偶性附加。这显然与“相”在人类思维中的情况非常相似:“相”有它自己的定义,而任何他者都无法进入它的定义中。(2)“本性”在现实中存在的具体方式是:与质料和诸偶性在一起,同时保持它自身。这显然也适用于“相”:首先,当一个自然事物在人类思维中被理解时,它的形而上学结构就是:“相”与质料和诸偶性在一起;而后,“相”可以进一步被单独抽象出来,这说明“相”在复合者中保持了其自身。(3)“本性”并不排斥被诸偶性附加,并不要求不成为他者。这显然也正是“相”的情况:首先,“相”最初就是与质料和诸偶性在一起作为自然事物的形而上学结构而被理解的,所以“相”当然不排斥被它们附加;其次,“相”在思维中也不排斥被其他偶性附加。因此,“本性”与“相”显然是极为相似的。更重要的是,(4)“本性”的形式本身能够通过“纯净化”作为“理智性形式”发生在人类理智中。而我们所谓的“相”,在这个特殊的语境下与“理智性形式”应该是同一的。因此,“相”实际上就是“本性”的形式本身。

在确定了“本性”与“相”在伊本·西那的共相理论中的同一性之后,我们也许会问:对“相”的认识是基于对“本性”的认识而被提出的,如伊本·西那所论述的,还是相反?笔者认为,更有可能的是后一种情况:对“本性”的认识是基于对“相”的认识而被提出的,甚至“本性”的存在或许都是基于“相”的存在而被推出的。因为如果抛开任何前提,我们所能确知的就只有“相”在我们思维中的存在,以及我们对“相”的诸多认识而已。至于“本性”,如果没有任何前提,那么我们是难以、甚至是无法确证它们在现实中的存在的,因为它们毕竟是无法被感知的。我们只能确证诸个体性自然事物的存在,而并非诸“本性”的存在。

那么,伊本·西那是否就“本性”在现实中的存在给出了明确的证明呢?在本上文中,我们曾提到过他的一个可能的论证:如果整体存在,那么其诸部分必然存在;而个体性动物是整体,动物性是它的一部分,并且个体性动物是存在的;所以动物性(本性)也是存在的。这个论证显然预设了一个很强的前提:“本性”是现实中的个体性自然事物的一部分。然而,这个前提并不是自明的,人们可以予以怀疑。我们所确知的只有:在人类思维中,“相”是被理解的个体性事物之形而上学结构的一部分;至于现实中的个体性事物的情况,我们无法断言。除非我们像伊本·西那一样,选择相信人类诸多认识能力中的理智的抽象能力,才能断言自然事物的真实的形而上学结构与它们在人类理智中被理解出的形而上学结构的一致性,并从“相”的存在推出“本性”的存在,从对“相”的诸多认识推出对“本性”的诸多认识。

此时,伊本·西那共相理论的认识论前提就很明显了:人类理智通过抽象过程从现实中的诸个体性自然事物(A1,A2,A3)中所获得的“相”(A’),一定与它们在现实中的真实“本性”(A)的形式本身是同一的(A’=A)。从人类认识的先后次序着眼,我们应该说:人类理智中的“相”作为“本性”发生在了现实中;而并非“本性”作为“相”发生在了人类理智中。

如果按照人类认识的先后次序,整个过程或许是这样的:出于对人类理智之抽象能力的信心,伊本·西那首先确信“相”一定是作为诸自然事物的“本性”而存在于现实中的,或者说,“相”一定就是“本性”的形式本身;而后,基于对“相”的诸多认识,他得出了对“本性”的认识;进而,他还推出了“本性”必然预先存在于神的知识中。但伊本·西那在文本中的论述则是按照形而上学的顺序展开的:“本性”首先存在于神的知识中,拥有“神性存在”;而后通过与质料和诸偶性复合的方式存在于现实中,获得了“自然性存在”;最后通过抽象发生在了人类理智中,拥有了“在灵魂中的存在”。

至此,我们应该说:一般而言,伊本·西那对人类的认识能力是有较强信心的;具体而言,他所相信的是人类诸多认识能力中的理智的抽象能力。

综上所述,伊本·西那无疑已经将一种可能的共相理论发展到了极为精细的程度。但如果我们揭示出了这一理论所奠基的认识论前提,就会发现它所代表的只是人类思维的诸多可能性中的一种。

■责任编辑/张瑞臣

2014-10-07

张天一,男,北京大学哲学系研究生。

B373

A

1671-7511(2015)03-0036-10