射频热凝术治疗三叉神经痛的临床效果观察*

2015-06-10龚国华张学学

龚国华 张学学

原发性三叉神经痛是常见的脑神经疾病,其病因和发病机制至今尚无明确的定论,也无法解释其临床症状。其疼痛的部位一般为单侧三叉神经中的一支或某支感觉根产生明显的疼痛感[1],其中以第二支或第三支最为常见,第一支相对而言比较少见,偶有双侧三叉神经痛患者,但仅为总数的3%。三叉神经疼痛感具有反复性、突发性、短暂剧烈性疼痛的特征,让人难以忍受。三叉神经痛是临床神经科的常见病,发病人群多为中老年人。有数据调查结果显示,三叉神经痛的发病率约为0.8%,且该病的发病率与年龄呈正相关[2-3]。在发病时,患者进行日常的生活,如说话、洗脸、刷牙、走路甚至是微风拂面都会导致阵发性的剧烈疼痛,对患者的日常生活质量产生严重不利影响。目前的医学水平可准确诊断三叉神经痛,但在治疗方面仍面临困难。鉴于此,本研究通过随机对照试验,分析射频热凝术治疗三叉神经痛的临床效果,旨在为临床工作提供参考。具体内容整理无误后现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院在2009年3月-2014年2月收治的90例三叉神经痛患者作为本次的研究对象,所有患者均符合国际头痛协会提出的三叉神经痛诊断标准[4],无误诊病例。排除由于颅内占位性病变所引起的继发性三叉神经痛患者[5]。所有患者均在入组前接受相应药物治疗,临床疗效不明显或治疗不耐受。按照随机数字表法将入选对象分为观察组与对照组,每组各45例。观察组中,男25例,女20例;年龄54~76岁,平均(65.38±4.19)岁;病程1个月~6年,平均(3.68±1.27)年;对照组中,男27例,女18例,年龄 56~78岁, 平 均(66.47±5.19) 岁; 病 程 4个月~7年,平均(3.89±1.03)年。两组患者的一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次入选患者均对本研究内容充分知情,且均自愿签署知情同意书后入组,符合伦理学要求。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组采取伽玛刀法治疗,在三叉神经根入桥脑段前3 mm处定点为靶点,设置为照射区。伽玛刀采用4 mm准直器,双靶点的靶点大小为5.0 mm×3.0 mm、4.0 mm×3.75 mm~4.0 mm×5.0 mm。50%等剂量的曲线,中心剂量为75~80 Gy,边缘剂量控制在37.5~40 Gy,CT采用1.25 mm薄层扫描,显示出三叉神经根的准备部位和行走,使靶点准确无误。

1.2.2 观察组 观察组则予以射频热凝术治疗,使用DSA机(SIEMENS公司生产),射频仪(美国施乐辉ET-20s射频治疗仪),德国Drage Vista监护仪。具体操作步骤为:(1)调整患者体位,一般以仰卧位为宜,在颈部下方垫软薄枕使头部稍微后仰,固定患者后连接心电监护,一般采用Hartel前入路穿刺法,在患者患侧口角外下2.5~3 cm处(A)、患侧外耳孔前(B)、同侧瞳孔下方(C)三点连成AB、AC进行三维重建定位。(2)常规消毒,使用1%~2%的利多卡因行局部麻醉,取A点作为穿刺点,使用ET-20s射频治疗仪配套的射频穿刺针对准同侧的卵圆孔,保证针身通过AB、AC两线,且与面部垂直的两个平面上,向后、上、内三个方向缓慢刺入,再在DSA透视下定位具体的进针点[6]。(3)从皮肤至卵圆孔的距离约为5.5~6 cm,当针接近或进入卵圆孔时,用注射器回抽无血液及脑脊液,采用DSA透视定位穿刺针位置。(4)进行电刺激测试,连接射频穿刺针测试阻抗,诱发出相应的三叉神经分支支配区域,若出现感觉异常或疼痛,则证实电极已达到相应的靶点,否则需要根据三维CT重建图像并结合患者的主诉疼痛区域,重新调整针尖位置[7]。(5)射频热凝治疗,静脉注射异丙酚1~2 mg/kg、芬太尼1 μg/kg,行静脉全身麻醉,以吸氧辅助等方式控制呼吸。(6)待患者意识消失后给予射频热凝治疗,初始温度为45 ℃并逐渐升温,升温频率为10 ℃/次,每一阶段温度持续20~30 s,当患者出现难以忍受疼痛时可予以2%利多卡因局麻处理[8],待患者稳定后逐渐提高温度至毁损温度,持续时间为100 s,共2次。

1.3 观察指标 比较两组患者的临床疗效,并统计两组的术后并发症发生情况。以疼痛消失、临床症状基本消失为显效;疼痛有所缓解,临床症状有一定程度改善为有效;治疗前后临床症状以及疼痛程度均无明显变化为无效[9]。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。并发症主要包括面部麻木、咀嚼肌无力、角膜反射迟钝等。

同时对两组患者进行1年随访,统计患者的复发情况,并分别于术前、术后1周、术后1个月以及术后3个月使用视觉模拟评分(VAS)对患者的疼痛感进行评价。

1.4 统计学处理 采用SPSS 17.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(x-±s)表示,比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,比较采用 字2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 经治疗后,观察组患者的治疗总有效率93.33%明显高于对照组的77.78%,差异有统计学意义( 字2=4.4056,P=0.0358),见表 1。

表1 两组的临床疗效比较 例(%)

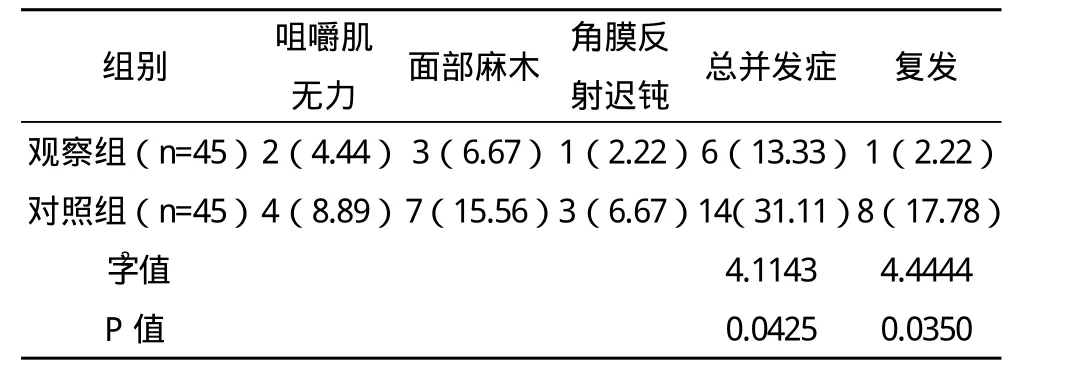

2.2 两组并发症及复发情况比较 观察组术后的并发症发生率13.33%明显低于对照组的31.11%,且随访1年后发现,观察组的复发率2.22%明显低于对照组的17.78%,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组并发症与复发情况比较 例(%)

2.3 两组不同时段的VAS评分比较 两组患者术前的VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),但观察组术后1周、1个月及3个月的VAS评分均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组不同时段的VAS评分比较(x-±s) 分

3 讨论

三叉神经痛是一组以面部间歇性、突发性剧痛为主要特征的疾病综合征,疾病的复发率较高,对患者的伤害非常大。随着病情的发展,发病频率更加频繁,疼痛也会更加剧烈。而患者也会因为疼痛而导致精神萎靡不振,行动也变得谨小慎微,唯恐引起发作。目前临床上仍未就原发性三叉神经痛的病因达成一致,因此防范措施也难以进行,这让治疗显得尤为重要。随着医疗水平的不断提升,采用手术治疗原发性三叉神经痛已成为临床共识。上世纪70年代国外学者Sweet首次使用经皮穿刺半月节射频热凝术治疗三叉神经痛[10],并在随后的发展过程中不断改进,到现在为止,射频热凝术治疗三叉神经痛的效果已得到肯定。本次研究中,采用DSA引导射频热凝术与伽玛刀治疗法分别治疗三叉神经痛后,结果显示,观察组患者的治疗总有效率为93.33%,明显高于对照组的77.78%,差异有统计学意义( 字2=4.4056,P=0.0358);观察组术后的并发症发生率与1年后复发率分别为13.33%、2.22%,均明显低于对照组的31.11%、17.78%,差异均 有 统 计 学 意 义( 字2=4.1143,P=0.0425; 字2=4.4444,P=0.0350);观察组术后1周、1个月、3个月的VAS评分均明显低于对照组(t=10.06、9.76、10.87,P<0.05)。这与肖兴花等[11]的研究结果具有一致性,再次证实了射频热凝术治疗原发性三叉神经痛的临床效果与应用安全性。

射频热凝术治疗三叉神经痛的作用机制为:应用穿刺针进入半月神经节,通过发射射频电流作用于神经组织,由于神经组织所具有的阻抗作用会产生大量热量[12],随后电极尖端可测量指定部位的组织温度,并通过温度调节逐步加温,使三叉神经中发挥痛感传递作用的无髓细纤维发生变性,而传递触觉的有髓细纤维则由于其自身的较高耐受温度而避免变性[13-14],在治疗过程中通过温控进行加热,在破坏痛感传递神经纤维的同时,很好地保留触觉纤维,达到预期治疗目的。射频热凝术应用于三叉神经痛临床治疗中的优势在于:(1)操作相对简单,且对医疗设备无较高要求;(2)临床疗效确切,可降低并发症发生风险,且可重复进行;(3)具有较广泛的适应证范围,若在临床上发现对手术不耐受或不愿意进行手术治疗的老年患者[15],射频热凝术也同样适用;(4)整个手术在CT扫描技术辅助下进行,借助DSA的引导,进一步确保进针准确性,卵圆孔定位准确,很好地避免了反复进针与盲目穿刺,避免由于多次进针穿刺给患者带来不必要损伤。另外在进行射频热凝术治疗时需注意确保患者的体位摆放正确,以确保卵圆孔充分暴露,降低手术难度。

综上所述,射频热凝术治疗三叉神经痛具有较高的临床价值,与普通的治疗方法相比,不仅疗效显著,且并发症发生率及复发率均较低,VAS评分也较低,是一种值得在临床中推广使用的治疗三叉神经痛的方法。

[1]石亚伟,吴承远,周新平,等.三维CT定位经皮卵圆孔穿刺三叉神经半月节射频热凝术治疗三叉神经痛[J].山东医药,2012,52(2):56-57.

[2]杨鹏,李云,朱军,等.功能定位结合CT定位射频热凝术治疗原发性三叉神经痛疗效评价[J].实用医学杂志,2011,27(24):4421-4423.

[3]朱本藩,陈家骅,赵家贵,等.CT引导射频热凝术治疗三叉神经痛[J].安徽医科大学学报,2011,46(3):289-291.

[4]罗唯师,张勇,罗国轩,等.半月节立体定向毁损治疗三叉神经痛(附124例报告)[J].中华神经医学杂志,2011,10(5):509-512.

[5]李秀华,杨惠婕,郑淑月,等.三叉神经痛患者半月节射频热凝术面部电刺激疼痛阈值的观察[J].首都医科大学学报,2015,6(2):308-310.

[6]刘玉光,王宏伟,徐淑军,等.选择性射频热凝治疗三叉神经痛[J].中华医学杂志,2010,90(29):2059-2061.

[7]邓毅勇,沙小伟,辛自刚,等.射频热凝术治疗三叉神经痛1800例临床报告[J].中国疼痛医学杂志,2013,19(9):560-561.

[8]孙晓辉,罗唯师,王墨,等.微血管减压术与经皮射频热凝术治疗原发性三叉神经痛[J].中国微侵袭神经外科杂志,2013,18(8):368-369.

[9]王兴高,黄乔东,凌地洋,等.数字减影血管造影定位下射频热凝术治疗三叉神经痛57例临床分析[J].中国医药导报,2011,8(28):168-169.

[10]衣玉胜,刘传圣,徐风和,等.CT引导下半月神经节射频热凝术[J].实用放射学杂志,2011,27(8):1253-1255.

[11]肖兴花,李丽,庞守良,等.CT引导下立体定向射频热凝三叉神经半月节治疗原发性三叉神经痛的疗效观察[J].中国全科医学,2012,15(27):3127-3130.

[12]张光翠,姚永玲,闫芳,等.CT引导下射频热凝术治疗三叉神经痛的疗效观察[J].中国美容医学,2010,19(z5):223.

[13]何晓滨,徐习.射频热凝术对三叉神经痛患者疼痛及睡眠质量的影响[J].中华现代护理杂志,2009,15(25):2478-2480.

[14]卢光,陶蔚,朱宏伟,等.神经导航引导经皮穿刺三叉神经半月节射频热凝治疗三叉神经痛的研究[J].临床神经外科杂志,2013,10(6):341-343.

[15]王晓志.CT引导射频热凝术治疗三叉神经痛临床分析[J].中国基层医药,2013,20(22):3430-3431.