河口坝储层构型控制的剩余油分布模式

2015-06-07夏钦禹吴胜和冯文杰芦凤明孟立新何婉茹

夏钦禹,吴胜和,冯文杰,芦凤明,孟立新,何婉茹

(1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;3.中国石油大港油田公司勘探开发研究院,天津 300280)

储层构型的概念及表征方法最早由Miall在解剖河流相砂体时提出[1],随后国内外学者对各类型储层展开了大量的构型研究,其中以河流相储层构型研究成果最为丰富[2-6]。储层构型是控制地下油水运动及剩余油分布的主要地质因素[7-10],但由于储层构型和地下油水运动的地质复杂性和工程复杂性及现有研究手段的局限性,目前对构型控制的剩余油研究存在以下不足:①针对储层构型控制的剩余油分布模式研究主要利用二维的平、剖面储层构型模型,而采用三维构型模型较少,因此难以有效模拟储层内部油水运动特征以及河口坝内部不同级次构型要素对剩余油的控制作用[11];②前人对开发后期三角洲储层构型控制的剩余油研究多采用动态分析法等半定量方法,较少涉及三维油藏数值模拟,同时基于油田实际生产区块的数值模拟受油田生产措施影响较大,难以明确储层内部构型这一单因素对剩余油分布的控制作用。因此,本文以大港油田枣南断块孔一段枣Ⅴ油组辫状河三角洲储层为原型建立了河口坝内部构型三维地质概念模型,对构型控制下的剩余油分布进行了数值模拟,总结不同级次的辫状河三角洲相储层构型单元控制下的剩余油分布模式。

1 油藏地质概况

枣南油田是一典型的陆相湖泊冲积扇沉积形成的复式断块油田[14],它处于黄骅坳陷南部孔店断裂潜山构造带中部,风化店构造的南翼,西邻沧东凹陷,东与孔东地区毗邻,北与自来屯构造相接,南与沈家铺构造相连。孔西主断层将风化店油田分为枣南、枣北两个断块。枣南断块总体上是一个被断层复杂化的大致呈北东-南西走向的地垒式长轴背斜[15],分为 6 个断块。

枣南断块孔一段油藏于1973年在枣2井首获工业油流,1984年以三角形井网全面投入开发。1999年以后由于实施了大量的油水井合注合采及油井转注等措施,开发层系打乱,导致油藏层系和井网完善程度降低;2008年以后油田已整体进入“双高”阶段[16]。枣Ⅴ油组辫状河三角洲储层内部构型复杂,夹层发育(表1),虽然综合含水越来越高,但剩余油储量较大。这些剩余油主要是被油层内部复杂的渗流屏障和渗流差异控制而形成的,是下一步挖潜的重要目标。

表1 枣南断块储层构型参数

2 储层构型解剖与概念模型的建立

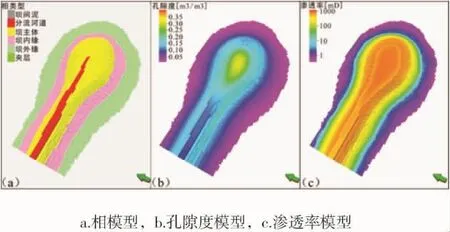

本文采用基于面的方法建立河口坝内部夹层三维概念模型,对侧积层穿过的三维网格进行嵌入式细化,达到三维网格能精细表示侧积夹层的目的。最后通过相控建模的思路建立三维孔隙度、渗透率等属性模型(表2)。

为研究不同级次的河口坝储层构型单元对剩余油的控制作用,分别针对不同级次的构型单元设计了对应的概念模型。

表2 概念模型属性参数

2.1 复合河口坝

研究区随湖平面上升,河口坝砂体由连片状向宽条带状再向窄条带状过渡,坝与坝侧向关系由坝主体接触过渡到坝缘接触再到坝间泥岩。当湖平面较低河口坝呈连片状分布时,河口坝砂体之间相互连通,坝间没有渗流屏障;当湖平面较高河口坝孤立分布时,坝间泥岩和物性差的坝缘导致了坝体间不连通。

根据复合河口坝特征建立了相应的概念模型,模型主要考虑河口坝叠置样式对剩余油分布的影响。模型垂向上共4个单层,相当于4种复合河口坝数模方案。各单层发育两个河口坝,河口坝边部坝缘由内到外分别发育坝内缘、坝外缘沉积(图1)。由下至上两个河口坝侧向上接触关系分别为:坝主体相接、坝内缘接触、坝外缘接触、孤立不接触。模型属性参数见表1。I,J方向网格步长均为10 m,K方向步长为0.5 m,网格数总计124 800个。

图1 复合河口坝概念模型

2.2 单一河口坝

在露头和现代沉积等原型模型指导下,依据研究区内5种单一河口坝边界(砂体侧向叠置、坝间泥、坝缘出现、坝体厚度差异以及测井曲线形态差异)识别标志,结合密井网资料确定单一河口坝规模,最后在沉积相平面图识别出单一河口坝。研究可知,研究区单一河口坝宽约200~400 m,厚约8~12 m,宽厚比为20~80,河口坝厚度与宽厚比具有较好指数关系。

研究区河口坝由中心到边部分别发育坝主体、坝内缘、坝外缘沉积,物性逐渐变差,厚度减薄。单一河口坝模型主要考虑平面相变和垂向韵律性对剩余油分布的影响。概念模型I,J方向网格步长均为10 m,K方向步长为0.5 m,网格数总计398 240个(图2)。

图2 单一河口坝概念模型

2.3 河口坝内部夹层

研究结果表明,切物源方向研究区夹层主要发育2种样式:上拱型和侧向迭积型(图3)。上拱型夹层的形成是由于多期河道不断向前“延伸”,发育于狭长形坝体内部;侧向迭积型夹层的形成是由于河道不断侧向迁移造成的,多见于较宽的坝体内部。顺物源方向夹层向湖盆方向倾斜。通过密井网区小井距分析,利用公式得到顺物源方向夹层规模为200~600 m,倾角0.5°~1.4°;切物源方向夹层规模为200~350 m,倾角为0.6°~1.7°;研究区夹层厚度约0.5 m,夹层分布稳定,连续性较好,能有效隔挡油水运动。

河口坝内部级次概念模型分切物源和顺物源。切物源方向主要考虑不同夹层样式对剩余油分布的影响;顺物源方向主要考虑不同夹层频率对剩余油的影响,设计两个方案夹层数分别为3和5,其余参数相同。切物源方向模型I,J方向网格步长均为10 m,K方向步长为0.5 m,网格数总计31 200个。顺物源方向模型I,J方向网格步长均为10 m,K方向步长为0.5 m,网格数总计31 200个。

图3 切物源、顺物源夹层概念模型

3 油藏数值模拟

在建立起各级次构型单元概念模型的基础上,依据方案进行油藏数值模拟。由于研究区为注水开发,油层中主要以油、水两相形成流动,模拟时选取两相Eclipse黑油模型作为模拟器。

数值模拟参数均来自油田实际数据(表3)。油水井的最大注入采出能力是从现有井的资料中获取的,概念模型中油井与水井的配产配注控制在该值范围内,同时开发过程注采平衡,保持压力水平。所有模型均水驱至极限含水率(fw=98%)情况下,比较不同规模概念模型的剩余油分布,建立河口坝的剩余油分布模式。

表3 油藏数值模拟相关参数

4 剩余油分布模式

4.1 剩余油分布控制因素

导致油藏非均质驱油的两大因素为油藏非均质性和开采非均匀性。油藏非均质性包括构造、储层和流体非均质性。储层非均质性是控制剩余油分布最主要的地质因素,储层构型类型、渗流屏障与渗流差异是剩余油分布的内部控制因素,也是本文研究的控制因素。

开采非均匀性主要是层系组合、井网部署、射孔位置、注采对应和注采强度导致的储层开发状况的非均质性,是剩余油分布的外部控制因素[9]。

总之,剩余油形成的根本原因是油藏地质因素和开发工程因素的非耦合性。

4.2 复合河口坝规模剩余油分布模式

研究区河口坝组合样式包括不接触、坝外缘接触、坝内缘接触、坝主体接触,不同的组合样式控制的剩余油分布模式存在差异。

在现有井距下,当坝体间有泥岩或坝缘隔挡时,由于坝缘物性较差(常发育干层),坝主体或坝缘的注水井难以对坝缘形成有效驱替,导致相邻河口坝采油井注采系统不完善,油层动用程度低,剩余油富集;坝主体接触时砂体连通性强,注采对应,但注入水驱替范围限于井间坝主体,坝体边部以及坝缘易形成水动力滞留区,剩余油富集(图4)。同时由于重力作用在剖面上可以看到位于坝主体的采油井中上部剩余油含量较高。

图4 河口坝不同接触样式剩余油分布模式

4.3 单一河口坝规模剩余油分布模式

对于单一河口坝而言,平面上由中心到边部发育坝主体、坝内缘、坝外缘3类沉积,其中坝主体物性明显优于坝内外缘。垂向上河口坝呈反韵律,其渗透率极差与重力的的共同作用决定了垂向上剩余油的分布样式。因此单一河口坝规模的剩余油主要表现方式为平面相变以及垂向韵律性。

4.3.1 平面相变导致剩余油富集

平面相变对剩余油分布起控制作用的实质是储层物性的平面变化。从数模结果来看,由于坝主体和坝缘的物性差异,坝主体注水时,注入水优先波及坝主体,沿坝主体中心较厚部位突进,导致P2采油井最早见效,然后才依次扩展至坝内缘的P4采油井和坝外缘的P3采油井。坝缘受效慢且波及面积小,因此坝缘处井间剩余油呈“半月形”富集(图5)。

图5 平面相变导致的剩余油分布

4.3.2 垂向韵律导致坝主体下部剩余油富集

河口坝物性呈反韵律,当渗透率级差为10时,在重力和反韵律的共同控制下,注水早期易形成上部水窜,下部剩余油相对富集。后期由于重力作用注入水向下驱替,最终注采井间水驱均匀,含水率高(图5)。

4.4 河口坝内部夹层规模剩余油分布模式

河口坝内部剩余油主要受层内夹层控制,层内夹层是点坝内部剩余油形成与分布的主控因素。层内夹层对油层油水渗流的影响程度大小取决于夹层频率、夹层样式。如前所述,切物源方向和顺物源方向夹层样式存在差异,因此分切物源和顺物源论述。

4.4.1 切物源夹层控制的剩余油分布

夹层样式不同,导致层内油水渗流特征不同,从而形成不同的剩余油分布模式。

上拱型夹层坝体上部侧向隔挡作用较弱,油水多顺夹层侧向流动,且与井网耦合较好,因此剩余油往往由于重力作用富集在垂积体较高部位;而坝体底部砂体规模一般较小,在现有井网条件下易形成注采不对应,形成几乎未动用的剩余油。

图6 切物源、顺物源夹层控制的剩余油分布

侧向迭积型夹层坝体侧向隔挡作用较强,对河口坝切割作用强,油水运动较上拱型更为复杂。剩余油往往富集在被夹层隔挡的,注采系统不完善的侧积体内部,形成基本未动用的剩余油。在注采对应的侧积体内部波及体积较大,剩余油含量较少(图6)。

4.4.2 顺物源夹层控制的剩余油分布

顺物源方向上,剩余油往往富集在夹层控制的注采不对应的前积体内部,一般分布于前积体前端,三维空间内呈半环带状,剩余油储量大,挖潜价值较高。

相同井距下不同的夹层频率导致的剩余油分布不同。行列式注水,注采比3:2,夹层数为3时,在300m井距以及根据公式得到的夹层规模条件下,注采关系完善,注采对应良好,最终采收率为36.19%;夹层数为5时,注采井与夹层规模耦合程度较差,P1采油井与I2注水井注采不对应,井间侧积体基本未动用,最终采收率为29.75%,远低于夹层数为3时的采收率(图6)。

5 结论

(1)通过建立三角洲河口坝三维储层构型概念模型再现了河口坝内部夹层分布特征,并通过对概念模型进行油藏数值模拟明确了河口坝3个不同级次的构型单元对剩余油分布的控制作用。

(2)复合河口坝级次的剩余油受坝体间接触关系的控制,主要分布在注采不完善易形成水动力滞留区的坝体边部。

(3)单一河口坝级次的剩余油一方面由于平面相变,导致不同微相物性存在差异,注入水沿坝主体驱替较快,剩余油多分布在物性差的坝缘;另一方面当反韵律极差较大时,注入水沿坝体上部突进较快,在坝体中下部易形成剩余油。

(4)河口坝内部级次的剩余油分布主要受内部夹层样式、夹层频率的控制,上拱型夹层主要起到减小砂体厚度、隔挡油水垂向运动的作用,与井网耦合较好;而侧向迭积型夹层多起到减小砂体延伸范围和阻碍流体侧向运移的作用,与井网耦合程度较上拱型差;夹层频率越大,越易导致注采不连通,最终采收率下降。

[1] Miall A D.Architectural elements analysis:A new method of facies analysis applied to fluvial deposits[J].Earth Science Reviews,1985,22(4):261 -308.

[2] 白振强,王清华,杜庆龙,等.曲流河砂体三维构型地质建模及数值模拟研究[J].石油学报.2009(30):899-902.

[3] 崔建,李海东,冯建松,等.辫状河储层隔夹层特征及其对剩余油分布的影响[J].特种油气藏.2013,20(4):26-30.

[4] 岳大力,赵俊威,温立峰.辫状河心滩内部夹层控制的剩余油分布物理模拟实验[J].地学前缘.2012,19(2):158-161.

[5] 束青林.孤岛油田河流相储层结构与剩余油分布规律研究[D].中国科学院,2005.

[6] 闫百泉,马世忠,王龙,等.曲流点坝内部剩余油形成与分布规律物理模拟[J].地学前缘.2008,15(1):65-69.

[7] 杨少春,王燕,钟思瑛,等.海安南地区泰一段储层构型对剩余油分布的影响[J].中南大学学报(自然科学版).2013,44(10):4161-4166.

[8] 赵伦,王进财,陈礼.砂体叠置结构及构型特征对水驱规律的影响——以哈萨克斯坦南图尔盖盆地Kumkol油田为例[J].石油勘探与开发.2014,41(1):86-93.

[9] 杜庆军,陈月明,侯键,等.胜坨油田厚油层内夹层分布对剩余油的控制作用[J].石油天然气学报 .2006,28(4):111-114.

[10] 崔文富.反韵律厚油层夹层分类及纵向剩余油分布模式-以胜坨油田沙二段8—15砂层组为例[J].油气地质与采收率.2005,12(1):52 -55.

[11] Miall A D.The geology of fluvial deposits.New York:Springer Verlag,1996:75 -178.

[12] 封从军,鲍志东,杨玲,等.三角洲前缘水下分流河道储集层构型及剩余油分布[J].石油勘探与开发,2014,41(3):358-364.

[13] 卢虎胜,林承焰,程奇,等.东营凹陷永安镇油田沙二段三角洲相储层构型及剩余油分布[J].东北石油大学学报.2013,37(3):40-46.

[14] 岳大力,吴胜和,程会明,等.基于三维储层构型模型的油藏数值模拟及剩余油分布模式[J].中国石油大学学报:自然科学版.2008,32(2):21-27.

[15] 段林娣,张一伟,张春雷.划分岩石相的新方法及其应用[J].新疆石油地质.2007,28(2):220.

[16] 方朝亮,张一伟,熊琦华,等.枣园油田孔一段复杂断块油藏成油条件分析.石油大学学报(自然科学版).1995,19(4):7.