王澍建筑中旧瓦运用的思考

2015-06-05李稼祎

李 稼 祎

(重庆大学,重庆 401331)

王澍建筑中旧瓦运用的思考

李 稼 祎

(重庆大学,重庆 401331)

介绍了瓦的起源,对王澍建筑中旧瓦所体现的文化思想进行了分析,分别从“山水园林”文人气质的继承、“自然之道”思想的继承、“知足”循环精神的继承三方面作了阐述,对旧瓦的运用具有一定的意义。

旧瓦,建筑,继承,文化,历史

1 旧瓦的困境

瓦,起源于中国悠久的文化历史之中,这种曲面形状取之于自然的建筑材料,最后将随建筑的生命周期回归自然。用瓦建屋,美观且实用,是历史文化、身份地位的象征[1]。从瓦曲线重叠铺制成的细密覆盖中折射出中国独特的居住文化。 “白墙黑瓦”的建筑风格也一直影响到每一代中国人。瓦将人与人,人与自然联系成为有意义的整体[2]。

而在当今现代工业的野蛮入侵之下,城市飞速更替,古建筑被不断地迁拆,新建筑迅速的建起,曾经被大量用于建筑及园林的建筑材料——瓦,不断被碾成碎片压入泥中,愈归于沉寂。传统建筑中的瓦已被逐渐取代,逐渐消失在人们的视野之中,城市、建筑已全然没有了中国独特的古朴神韵。

2 好的样式是对文化深入理解的体现[3]

对于现在与过去的关系,在中国最近快速城市化的过程中,是必须引起重视的问题。传统文化的传承与保护显得尤为迫切,而建筑更应该首当其冲。遍布全国的仿古式建筑对传统形式的借用在中国泛滥,其表现不过是贴在表面的装饰,手法显得尤为单薄。当传统被简化为装饰符号强加在现代建筑的表面上时,也恰恰是扼杀了传统真正的意义[4]。而对于瓦元素的运用,在中国现阶段的运用也并不缺乏,青瓦被运用到了景观墙、铺地等各个地方。例如张永和采用了筒瓦,运用了一种“高科技”的手段,达到了对于传统的演绎。

正在我们思考如何反思过去的世界之时,被誉为建筑界诺贝尔奖的美国普利兹克建筑奖于2012年授予中国建筑师王澍,他也是第一个获此殊荣的中国公民。王澍大胆的运用旧青瓦这一朴素的传统建筑元素,使他的作品大多给人一种强烈传统江南水乡的意象。正如维德根斯坦所说“好的样式,是对文化深入理解的体现”[3]。虽然瓦被使用在其他各种建筑景观设计当中,但对于旧瓦的运用却是王澍独有的思考。笔者认为这种表达并不是形式性的,而是王澍通过这些旧瓦带领我们进入另一种“世界”。

3 “营造”一个世界

中国一直以来都是绘画文字性表达,文学适宜性表达出来的。王澍在设计时强调自然体会,从生活体会中凭本能去构思,在其本身看来,中国自古都是从本能感受出发,深处场地,随心所感。所以在设计建筑的同时是在为我们“营造”一个世界。王澍认为“世界并不是单一的”,每个人对于自然山水的感触是不一样的,也就是人自身对于场地理解不同。他想创造的是一种使用者赋予建筑实体之上的思想上的充实,是人本能的体验。很多人认为对于中国传统建筑元素的大胆运用,也都有着古典文化的内核。但笔者认为,其中所蕴含的中国传统精神及哲学思想才是其核心。

3.1 “山水园林”文人气质的继承

中国从魏晋南北朝时期就开始了“筑山理水”的观念,又由于当时战乱,大多数文人参与造园,就有了“山水园林”。他的设计方式,就是一种随机性和方向性情感以及想象的具体表达。所以他称自己是在“造园”,中国文人造园活动都是在曲水流觞造园中产生的。那么选择瓦,自然就是在江南地区,随境而用,“白墙灰瓦”的烟雨江南带给我们的体会一样,它已不再是形式,而是真的有体会而发,由山水而发。

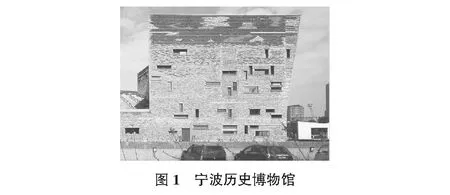

“我首先是个文人,然后才是建筑师。”王澍的文学功底也相当深厚。宁波历史博物馆的构思出自宋代画家李唐的“万壑松风图”(见图1)。从平面是简洁的长方形集中式布置,两层以上建筑的开裂,演变为抽象山体形象,结合场地北部水域,表达出建筑从水中上岸的意向。传统中国关于“山”“水”与建筑关系的美学被有深度地重新转化了,而这种体会也是让人直接在现场体会得到。王澍的作品带给人诗意,洋洋洒洒、一气呵成,却有种说不出的感觉,需要个人去品味、解读。

3.2 “自然之道”思想的继承

中国人追求“自然之道、天人合一”的一种传统精神。认为自然是人类的老师,人类在向自然不断学习,不断模仿中达到接近自然的一种状态,通由这种状态才能达到一种心智的转化和感悟。在西方,建筑一直享有面对自然的独立地位,但在中国的文化传统里,自然远比建筑重要,建筑更像是一种人造的自然物,人们不断地向自然学习,使人的生活恢复到某种非常接近自然的状态,一直是中国的人文理想,我称之为“自然之道”[5]。这也就是为什么要运用旧瓦来作为建筑材料,旧瓦本身是取之自然,并且就地取材、因地制宜的建造原则,也是依靠当地自然特色,体现江南特色,减少造价的一种方法。中国自古以来都是自然比人造建筑更强的观点,没有他们建筑就无法扎根。这种表现也运用到了他对于建筑几座平台的做法,运用不同石子配级,掺和着一定比例。这是区别于一般地面的做法,更像是乡村水泥路,会随着时间留下历史的印记。在中国传统观念中,从来都是人与自然和诗歌、绘画密不可分的。就像中国国画中的场景图,建筑与山从来就是一种共存关系。建筑依托于自然环境当中,城市、建筑、自然成为一体。

这种意识也被很好的运用到王澍其他作品当中。例如他在做象山校区时,对场地的多次考察,依据“一般湖山一般城”的杭州城市观念,遵循山水漫游的生活方式,王澍设计了他心中的世界。

3.3 “知足”循环精神的继承

中国的传统建筑都是生态的,提倡自然与人彼此交融的生活方式,整个建造体系关心的不是人间社会固定的永恒,而是追随自然的演变[6]。就地取材,旧物回收,循环使用。利用回收建筑废料旧瓦,是基于现代化城市发展与文化保护这一现存矛盾的重新思考。中国的所有事物自古都保持着节约的美德,也就是知足这一特点。而王澍多采用古老建筑材料循环使用,是对于中国古老智慧和高尚品德的延续,代表了对于文化记忆的传承。利

用建筑中最低级和被忽视的材料,设计建造一个介于建筑和雕塑之间的作品,重新利用每次拆下来的材料,取之于自然,最终回归自然。并且,这些层层叠叠瓦檐的瓦片间充满了交叠出的缝隙,这些缝隙又会对风力形成自我调节,形成一个天然的空调(见图2)。

在宁波历史博物馆,王澍将回收正在拆除的旧建筑废料“循环建造”。这一正在被遗忘的中国建筑传统被运用在他的各个建筑作品中,就是对中国传统“知足”价值观的彻底贯彻。不仅能体现它特殊的价值和尊严,使建筑具有地域文化意味,同时获得更佳的生态节能效果。在对杭州中国美院象山校区的构思中,旧瓦不同于当下制造的瓦片,它们经历岁月的磨损具有独有的光晕。很显然,王澍是想通过对于旧瓦的运用发挥其本身作用同时,本身就拥有了历史的痕迹,而这独特的痕迹构成了它们的权威,它们的价值,是对中国“知足”精神的良好体现。

4 结语

在众多建筑师醉心于在当代设计中继承传统文化的时候,是不是会过于形式化而没有捕捉到其真正精髓。“中国有那么深厚的文化,当我们看到到处在拆古老的建筑,当年那些有尊严的材料,如今像垃圾一样被丢弃,所以我们要用智慧把这种材料复活。”王澍在这样一个时代重新强调青瓦不可替代的历史意义。

笔者看来,王澍的建筑中出现大量中国传统建筑元素,是对于当下中国西方建筑影响的普及乃至泛滥的一种抵抗,为人们构筑的是中国人的“生活世界”。拒绝将建筑传统当作形式,是对传统的探索和尊敬。这也正是美国普利兹克奖获奖对于王澍的评审词:“他的建筑能够唤起往昔,却又不直接使用历史的元素。”王澍对于中国传统文化的继承,为我们营造了一个世界。

[1] 徐 海.“青瓦”一篇古今谈[N].安庆晚报,2008-02-21.

[2] 郭东海.青瓦的现代建构初探[D].南京:南京大学,2011.

[3] Ludwig Wittgenstein.Culture and Value,Revised 2nd ed.(Oxford:Blackwell,1998),49e.

[4] 青 锋.建筑·姿态·光晕·距离——王澍的瓦[J].世界建筑,2008(9):112.

[5] 王 澍.营造琐记[J].建筑学报,2008(7):22.

[6] 王 澍,陆文宇.循环建造的诗意——建造一个与自然相似的世界[J].时代建筑,2012(2):66.

Consideration on old tile application in Wangshu architecture

Li Jiayi

(ChongqingUniversity,Chongqing401331,China)

The paper introduces the origin of old tile, analyzes culture concept embodied in old tile architecture, respective makes a description from three aspects of landscape garden culture, natural concept and satisfaction cycling spirit inheritance, which has certain meaning for old tile application.

old tile, building, inherit, culture, history

2015-01-16

李稼祎(1991- ),女,在读硕士

1009-6825(2015)09-0013-02

TU522

A