小间距隧道施工应急处理探讨

2015-06-05蔺争艳

蔺 争 艳

(山西省交通建设工程监理总公司,山西 太原 030012)

小间距隧道施工应急处理探讨

蔺 争 艳

(山西省交通建设工程监理总公司,山西 太原 030012)

结合卧龙沟2号隧道的施工情况,详细阐述了小间距、浅埋、偏压隧道重点难点控制性工程的应急处理措施,总结了左洞初支偏压形变、中夹岩应变、后行洞初支形变等处理关键技术,以确保隧道施工的安全性。

小间距,浅埋,偏压,隧道施工,应急处理

1 隧道特征简介

卧龙沟2号隧道为左右分离式小间距曲线隧道。曲线半径:左洞510 m,右洞500 m。左右洞明洞净间距为:进口7.28 m~出口5.4 m,暗洞净间距为:4.78 m~6.66 m。隧道最大埋深为43 m。隧道左线处于浅埋偏压地段。隧道洞身围岩主要为加里东中期侵入花岗岩,强风化,节理裂隙发育,呈碎块状,易发生冒顶、穿帮。富水条件好,易发生淋雨状出水,整个围岩为Ⅴ级。

2 施工工艺

根据隧道地质特征初步判断:整个隧道处于浅埋强破碎地带,围岩自稳能力及支承能力极差,且隧道富水条件好。先行洞受偏压作用,后行洞受扰动作用。小间距中夹岩受后洞开挖围岩应力二次分布后的集中应力作用,极易发生滑塌,大位移,甚至冒顶、穿帮。隧道施工风险极大。

2.1 开挖工法

拟采取单侧壁导坑法:短进尺、强支护,4台阶四步流水作业,台阶长度不小于5 m,最大程度减小施工对围岩的扰动,充分利用围岩的自稳性,降低施工风险。仰拱及二衬施工严格按红线规定,及时跟进。

2.2 中夹岩支护方案

中夹岩不大于6 m段,采取φ25中空锚杆注浆张拉,张拉力50 kN~80 kN,对中夹岩柱施加预应力抗压、抗应变;中夹岩在6 m~12 m段,采取中空锚杆注浆加固。

3 小间距隧道重点难点控制性工程应急处理措施

3.1 监控量测预警处置措施

该隧道为超小间距浅埋偏压隧道,在隧道的开挖乃至衬砌后都可能存在极大的不可预见因素,如:先行左洞初支的偏压形变、后行右洞开挖后中夹岩的应力应变、后行右洞二次应力分布后的初支应变、先行左洞二衬受后行洞应力二次分布作用的应变。此四道工序应力应变的监测将是该隧道监控量测的核心任务,为及时调整隧道的开挖及支护工法提供依据,降低开挖风险及确保成洞质量。

3.1.1 左洞初支偏压形变预处理措施

1)对已产生形变的初支施作临时护拱进行补强支撑,临时护拱施作在原初支钢拱架中间并在纵向上采用25钢筋连接,拱脚及拱腰增设锁脚锚管,沿临时钢拱架打设3.5 m径向注浆锚杆并注浆加固增强围岩支承力(60环×60纵)。

2)加强对该变形段应力应变的监测工作并及时预警。

3)临时护拱稳定后检测初支断面有无侵线,若侵线则待二衬施工至该侵线段落时进行换拱,换拱时必须停止该段落前方所有作业,换拱采取由里至外隔一榀换一榀,且换拱时先不拆除临时护拱,待换拱完成后根据监测应变结果确定是否拆除临时护拱。

4)根据监控围岩内应力、应变以及初支水平收敛的数据分析及时调整后开挖段落的支护参数,增强受偏压力方向支护参数,对于左洞来说其受力不利位置在隧道中心右半边的拱腰至拱顶处。若在洞内加固无法消除偏压影响时,采取地表注浆固结增强洞顶上方围岩支承力及自稳性的方案;若地表注浆固结方案仍不能消除偏压影响则只能采取卸载方案。

3.1.2 中夹岩应变预处理措施

此隧道中夹岩厚度小且极度破碎,围岩的支承力及自稳性较差,极易发生大位移大形变或由中夹岩失稳引发的塌方冒顶或串洞事故。

中夹岩在后行洞开挖后,受围岩内应力二次分布后的作用影响,主要受力方向为:岩柱正上方破碎覆盖层的竖向极限作用力和后行洞拱腰切线方向的斜向作用力以及先行洞二衬产生的水平反作用力。此三个方向的作用力无法达到平衡,只有通过增强中夹岩的支承力和整体性才能确保中夹岩的稳定性,降低施工风险。因此中夹岩的稳定是隧道施工顺利与否的关键点,也是小间距隧道施工的主要研究课题。对中夹岩的监控观测将是监控量测的重中之重。

1)中夹岩应力集中或应变突变处理措施:当中夹岩出现应力集中或应变突变时,立即停止左右洞内的所有施工,封闭先行洞洞门并在后行洞内采取紧急处置措施,采取紧急措施前先分析应变可能存在的临界点和围岩失稳临界点,切不可盲目进洞采取紧急措施,务必确保人员安全。

2)中夹岩加固方案:对中夹岩应变段初支施作临时钢拱架护拱并在中夹岩区域外实施径向锚杆注浆固结,对中夹岩变形段实施水平式φ42钢管(L=4.5 m~6 m,35环×35纵)注浆加固。

3)在注浆前施作φ25精轧螺纹钢(L为打入先行洞二衬内20 cm左右,60环×60纵)采用快凝型浆液锚固待整个中夹岩注浆固结后实施预应力张拉,张拉力依据固结强度现场确定。

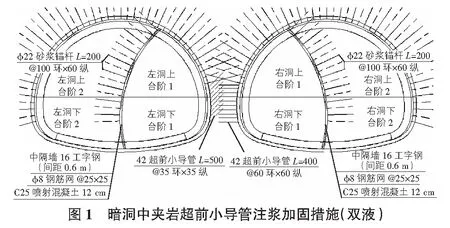

4)根据监控中夹岩的内应力和应变情况,及时调整中夹岩的支护参数,先行洞对中夹岩区采用φ42×5 m钢管按35 cm间距呈梅花形布设,45°角仰打并采取双液注浆(水泥浆掺加水玻璃);后行洞对中夹岩采取φ42×4 m钢管按60 cm环×60 cm纵间距布设注浆加固。暗洞中夹岩超前小导管注浆加固措施(双液)见图1,左洞φ42小导管45°仰打注浆加固中夹岩侧立面见图2,右洞φ42小导管径向注浆加固中夹岩侧立面见图3,S5a,S5b围岩中夹岩预应力加固措施见图4。

3.1.3 后行洞初支形变处理措施

对于后行洞的初支变形可结合“先行洞偏压处理措施及中夹岩处置措施”分析形变成因后处置。

3.1.4 先行洞二衬应变处理措施

先行洞二衬应变主要是由于偏压或中夹岩的应力集中引起的。

1)偏压影响:对已施作完的二衬受偏压影响,考虑通过对洞顶右上方的地表进行注浆固结,增强围岩支承力及自稳性;若地表注浆固结方案仍不能消除偏压影响则只能考虑卸载方案。

2)中夹岩应力集中影响:采取“中夹岩应变预处理措施”方案中的“中夹岩加固方案”进行处理。

3)消除先行洞二衬应变影响后检测该影响段二衬是否侵线,若侵线则考虑采取静态爆破对该段二衬进行拆除重新施作。

3.2 不良地质段施工处置措施

3.2.1 浅埋破碎体堆积层施工方法

该隧道为典型浅埋偏压隧道,最大埋深约43 m,其中一部分埋深在20 m左右,该埋深段围岩呈强风化破碎堆积状,围岩无自稳能力,遇扰动极易发生坍塌,受力则发生大变形、大位移。由于

该隧道为超小间距隧道,左洞先行受偏压作用,右洞后行受扰动作用,中夹岩受后行洞开挖后的集中应力作用,开挖风险极高。因此必须对不良地质段的开挖轮廓线外进行预加固处理。

加固方案确定:

1)考虑洞内加固方案,即通过洞内超前小导管预注浆加固结合径向注浆加固措施,稳定掌子面前后方围岩,增强围岩自稳性。

2)由于超前小导管加固段落短,在情况紧急时考虑以自进式锚杆注浆加固处理,自进式锚杆考虑分段前分段注浆。若单根锚杆无法穿过此薄弱层则考虑循环施作锚杆。

3)若洞内固结无法确保开挖安全时,可采取地表径向注浆固结方案进行隧道洞顶软弱围岩加固处理。

4)根据工期、岩层内水量等实际情况配置水泥浆单液或水泥—水玻璃双浆液。

3.2.2 断层、强裂隙破碎地段注浆预加固处理

1)根据超前地质预报确定断层及强裂隙破碎带位置后,从安全性、经济性考虑,结合该工程实际情况,针对前方地质情况,经过反复研究,制订了“注浆预加固”的施工方案。

2)开挖轮廓线外小导管注浆,强破碎围岩卡钻时考虑自进式锚杆周边注浆。

根据超前地质预报反馈信息,在距断层带或强破碎带2 m~3 m的位置停止掌子面开挖施工。测出开挖面轮廓线,并用红漆标示,沿开挖轮廓线向上一定角度进行小导管施工,对断层或强破碎带进行注浆。

4 塌方逃生自救措施

卧龙沟2号隧道为超小间距、浅埋、偏压隧道,围岩极度破碎,自稳能力和支承能力极差,施工时极易发生大位移、大形变、滑塌、穿帮、冒顶等安全事故。因此逃生自救方式尤为重要。

1)掌子面滑塌。当掌子面出现局部滑塌或坍塌且塌方速率较慢时,工人应立即停止作业并撤至隧道外。

2)掌子面大塌方。当掌子面出现大塌方且塌方速率较大时,根据塌方速率判断无法通过上断面直接逃生时,应立即向逃生管道靠拢,并通过逃生管道撤离,在等待撤离时人员应紧贴逃生通道旁的初支面,不可站在上导中央,或无序奔跑。

3)下导关门。当出现关门事故时,上导区域作业人员切不可盲目向二衬区域逃生,应反向向掌子面奔跑,在紧急无法撤离关门落石区时应紧贴初支面,待落石稍稳定时再反向奔跑至掌子面,通过掌子面逃生管道撤离。

5 结语

小间距、浅埋、偏压隧道施工中应重点注意:左洞初支偏压形变、中夹岩应变、后行洞初支形变、先行洞二衬应变的处理,浅埋破碎体堆积层施工方法,断层、强裂隙破碎地段注浆预加固处理。基于我们的提前预测分析和及时处理,施工中可能出现的问题都得到了有效的控制,本隧道施工在质量、进度、安全等方面都取得了可喜的成绩。

Inquiry on emergent treatment of small-spacing tunnel construction

Lin Zhengyan

(ShanxiTrafficConstructionEngineeringSupervisionCorporation,Taiyuan030012,China)

Combining with Wolonggou No.2 tunnel construction conditions, the paper specifically describes emergent treatment measures of small-spacing, shallow-burying and biasing tunnel control engineering, and summarizes critical treatment techniques, such as preliminary left tunnel biasing deformation, central rock strain, post tunnel support deformation and so on, with a view to ensure tunnel construction safety.

small-spacing, shallow-burying, biasing, tunnel construction, emergent treatment

2015-05-27

蔺争艳(1979- ),女,工程师

1009-6825(2015)22-0172-02

U455

A