肉鸡肠粘膜通透性模型的建立

2015-05-30黄启亮李丹谢莉敏程秀芳刘虹

黄启亮 李丹 谢莉敏 程秀芳 刘虹

摘 要:为探讨大肠埃希菌(Escherichia coli,E.coli)O1、O2、O78混合感染前后,肉鸡血内毒素(LPS)、D-乳酸含量变化,建立了肉鸡肠粘膜通透性模型。使用大肠杆菌混菌(1×1011CFU/ml,剂量)感染,用不同浓度的抗生素(头孢噻呋)诱导血内毒素、D-乳酸的释放,检测血内毒素、D-乳酸含量变化。结果感染后抗生素诱导组、盐水组血内毒素含量均高于感染前,且差异显著(P<0.05);感染组组鸡血D-乳酸含量明显增加,并且24h时,感染组抗生素低剂量组与感染盐水组比较差异极显著(P<0.01)。

关键词:大肠埃希菌;内毒素;D-乳酸;抗生素

中图分类号:S831.1 文献标识码:B 文章编号:1673-1085(2015)06-0003-04

肠粘膜通透性是指肠粘膜上皮容易被某些分子物质以简单扩散的方式通过的特性。正常生理条件下,机体可通过肠粘膜屏障来有效地阻止致病微生物侵入肠道以外的组织、器官, 保证机体处于健康状态。在疾病、药物作用、营养因素等条件下可引起肠粘膜通透性的改变。肠粘膜通透性增大到一定程度时,细菌[1]和内毒素经受损肠粘膜进入体循环,循环中内毒素又通过各种机制再作用于肠粘膜,肠粘膜上皮细胞间的连接物质失去屏障作用,对肠腔内细菌和内毒素等大分子物质的通透性增加,形成恶性循环, 造成多器官功能损害。

目前,人的肠粘膜通透性的研究较为深入,有很多成熟的病灶模型[2]作为研究的基础,在测定方法上也很明确,且在家畜上鲜见关于肠粘膜通透性的研究的相关报道,但在家禽上肠粘膜通透性研究未见报道,只是在概念层面上的推测与分析。原因是,D-乳酸 (D-LA)作为检测肠粘膜通透性的指标[3],研究发现哺乳动物血液中没有快速降解它的酶,所以由肠道进入血液的D-乳酸的含量多少可以作为评价肠粘膜通透性大小的指标,而禽类血液中有没有快速降解D-乳酸的酶目前存在争议。本文对肉鸡进行大肠杆菌混菌(O1、O2、O78)[4]的攻毒,然后进行抗生素诱导[5],观察分析血内毒素、D-乳酸含量,依据内毒素释放量与肠粘膜通透性的关系,建立测定鸡肠粘膜通透性指标的平台。

1 材料与方法

1.1 菌株 禽大肠埃希菌(Escherichia coli,E.coli)O1、O2、O78(山东宝来利来生物工程菌种保藏中心提供)。

1.2 试验动物 60只1日龄的黄羽肉雏鸡,购自泰安市东岳种禽公司;全价饲料购于六和集团。

1.3 试剂 头孢噻呋(广东紫金正天药业有限公司,鲁药字C20127190782017);内毒素、D-乳酸测定试剂盒(上海酶联试剂公司)。

1.4 试验方法

1.4.1 动物分组 将60只42日龄健康鸡随机分成5组,分别为抗生素高剂量诱导组、抗生素中剂量组、抗生素低剂量组、空白对照组、盐水组,每组12只。

1.4.2 分组处理 42日龄肉鸡除空白对照组外,其余各组进行大肠杆菌混菌(1×1011CFU/ml,剂量)灌胃攻毒,每天1次,连续灌胃2d,第3天进行不同剂量抗生素(40、100、200mg/kg)灌胃。

1.4.3 血清制备 为动态观察肉鸡LPS、D-乳酸含量变化,抗生素灌胃后(12、24、48、96h)使用去热源肝素钠真空采血管翅下采集血样,2000rpm离心10min,无热源枪头吸取上清液转移至无热源玻璃管-20冻存备用。

1.4.4 指标测定 采用ELISA双抗夹心免疫法测定内毒素、D-乳酸含量。

1.5 数据统计 所用试验数据均采用平均值±标准差(±SD)的方式表示,数据统计采用SPSS 20.0软件。

2 结果分析

2.1 病理剖检、组织学观察 试验组肉鸡感染后出现严重腹泻、精神沉郁、采食量减少、多数缩头不起的典型致病菌E.coli感染症状,进行了病理剖检、组织学观察。肠道、肝脏变化见图1、图2、图3、图4。

■

■

■

■

病理剖检观察结果由图1~4可见:肠肿胀出血,肠道充血,肝脏包膜增厚,表面淤血;正常组鸡只饮水、采食等状况良好,剖检观察由图片可见肝、肠道均无病理症状。

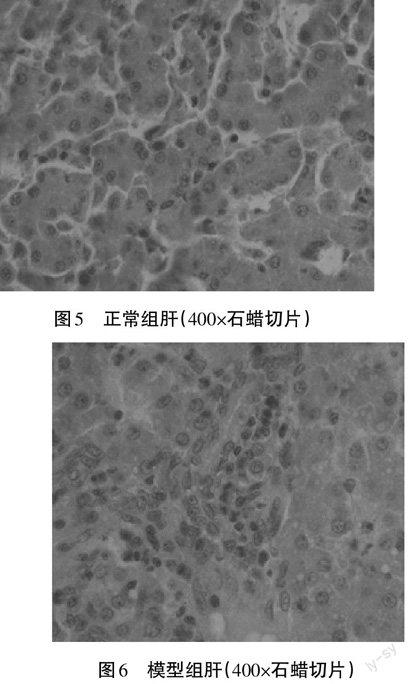

组织切片观察发现(图5、图6),模型组炎性细胞浸润,被膜有纤维素浸出物,被膜下有细胞变性、坏死;正常组无病理症状。

■

■

试验结果表明,与对照组比较,试验组出现腹泻,采食量减少,缩头不起,剖检发现致病性E.coli感染典型症状。

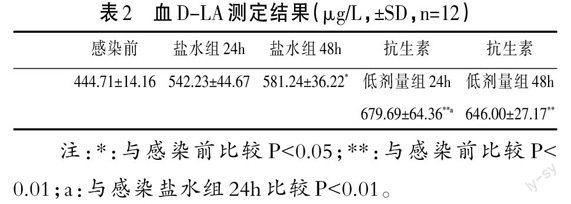

2.2 血内毒素含量变化 见表1。

■

由表1可见,感染后抗生素诱导组、盐水组血内毒素含量均高于感染前,其中,低剂量48h、96h,中剂量的48h,高剂量的96h与对照组比较差异极显著,说明感染后增加了肠道内毒素的释放进入血液;感染后的抗生素诱导组普遍高于盐水组,同一时段比较,48h低剂量组、中剂量组显著高于盐水组,96h低剂量、高剂量组显著高于盐水组,说明感染后抗生素的诱导导致内毒素的更大量的释放;试验组中,抗生素低剂量组内毒素含量相对较高,说明低剂量抗生素的使用诱导较多内毒素的释放。

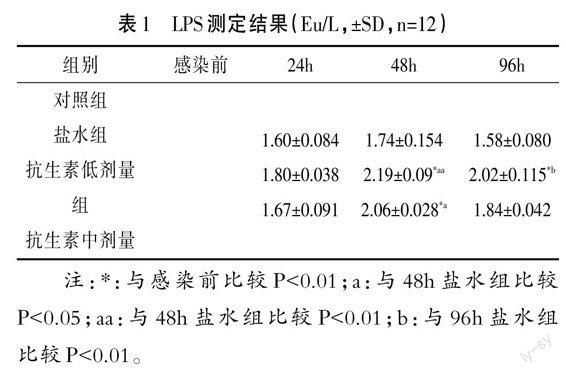

2.3 D-乳酸含量变化 见表2。

■

由表2可见,感染组鸡血D-乳酸含量明显增加,感染盐水组48h时与感染前比较差异显著,攻毒组抗生素低剂量组24、48h与感染前比较差异极显著,并且24h时,感染组抗生素低剂量组与感染盐水组比较差异极显著。

从表1、2结果可见,抗生素低剂量诱导组鸡只血D-乳酸值测定发现,当血内毒素含量较高时,肠粘膜通透性增加,血D-乳酸含量也相应在较高水平,同样内毒素含量较低时,血D-乳酸含量也较低,即存在正相关性。

有研究表明,D-乳酸作为哺乳动物检测肠粘膜通透性的指标,是因为哺乳动物体内没有快速降解D-乳酸的酶,所以血液中D-乳酸的含量就是通过肠粘膜进入血液的含量,间接反映肠粘膜通透性,但家禽类血液中是否还有快速降解D-乳酸的酶没有相关报道。从以上实验结果发现血液中内毒素含量与D-乳酸的含量存在正相关性,即初步判定D-乳酸作为鸡肠粘膜通透性变化监测的一个指标。

3 结论

致病性E.coli混菌感染导致肉鸡严重腹泻,伴有精神沉郁、采食量减少、多数缩头不起的典型致病菌E.coli感染症状,肝脏组织切片显示肝脏细胞浸润、肝窦淤血,成功建立腹泻模型。模型组进行抗生素诱导后增加了肠源性内毒素进入血液,且低剂量(40mg/kg)抗生素更能诱导内毒素的释放,发现肉鸡血液中D-乳酸的含量于内毒素含量存在正相关关系,即基本判定D-乳酸作为鸡肠粘膜通透性变化监测的一个指标。

参考文献:

[1]郝庆红,郭云霞,吴国江,等.鸡源益生菌JM-11菌株的胃肠道耐受及其抗腹泻的研究[J].中国农学通报, 2011,20(1):338-342.

[2] 王瑞君,黄雪峰,唐欢,等.抗生素诱导的胃肠道菌群失调动物模型的建立[J].中国比较医学杂志,2006,3(16): 145-149.

[3] 王峰,赵瑛.D-乳酸与肠道屏障功能[J].临床和实验医学杂志,2006,5(4):423-424.

[4] 徐倩倩,马利芹,张晓利,等.白头翁素对PRV、E-coli混合感染性腹泻肠道超微结构的影响[J].中国农学通报,2010,26(19):13-17.

[5] 涂健.抗生素和内毒素诱发鸡肠源性大肠杆菌易位的实验研究[C].合肥:安徽农业大学.